France, portrait social Édition 2025

Cet ouvrage rassemble trois analyses des hauts et très hauts revenus et patrimoines en France. Par ailleurs, deux dossiers abordent le thème des conditions de travail. Enfin, une quarantaine de fiches synthétiques dressent le panorama social de la France.

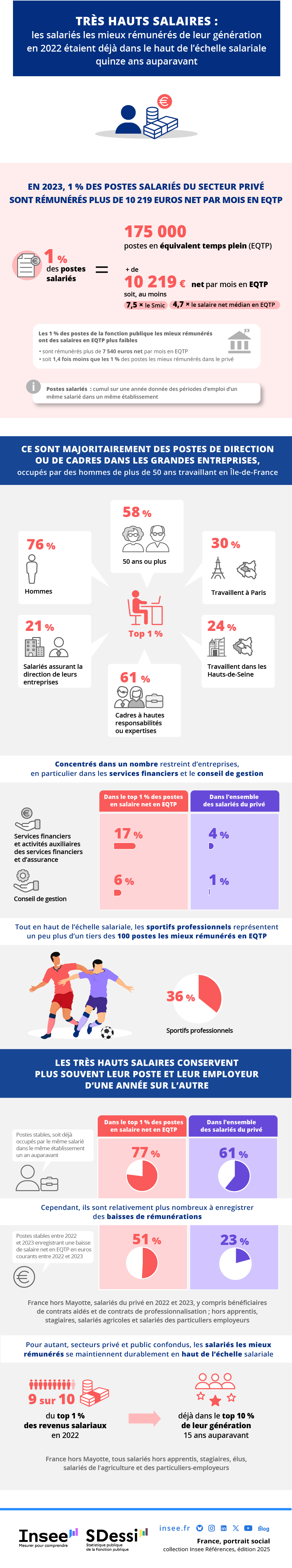

Très hauts salaires : les salariés les mieux rémunérés de leur génération en 2022 étaient déjà dans le haut de l’échelle salariale quinze ans auparavant

Mathilde Gerardin , Benjamin Pipaud , Joëlle Vidalenc (Insee), Gwendoline Volat (DGAFP)

En 2023, 1 % des postes salariés du secteur privé sont rémunérés plus de 10 219 euros net par mois en équivalent temps plein. Ces postes les mieux rémunérés sont majoritairement des postes de direction ou de cadres dans les grandes entreprises, occupés par des hommes de plus de 50 ans travaillant en Île‑de‑France. Tout en haut de l’échelle salariale, les sportifs professionnels représentent un peu plus d’un tiers des 100 postes les mieux rémunérés. Au sein de la fonction publique, 1 % des postes sont rémunérés avec un salaire net en équivalent temps plein supérieur à 7 540 euros par mois : ces postes sont souvent occupés par des hommes, en fin de carrière, praticiens hospitaliers.

Dans le secteur privé, les salariés sur les postes à très hauts salaires sont plus nombreux à occuper le même poste chez le même employeur d’une année sur l’autre que les autres salariés. Cependant, leurs rémunérations sont d’autant plus volatiles que leur niveau est élevé, avec des baisses de salaires parfois marquées d’une année sur l’autre. Les postes à très hauts salaires ne restent donc pas nécessairement chaque année tout en haut du classement. Pour autant, secteurs privé et public confondus, les salariés les mieux rémunérés se maintiennent durablement en haut de l’échelle salariale : neuf salariés sur dix du top 1 % des revenus salariaux en 2022 appartenaient déjà, quinze ans auparavant, au top 10 % des salariés de leur génération, et la moitié au top 1,5 %.

Insee Références

Paru le :18/11/2025

- En 2023, 1 % des postes salariés du secteur privé sont rémunérés plus de 10 219 euros nets par mois en équivalent temps plein

- Parmi les 100 postes salariés les mieux rémunérés en 2023, 36 sont occupés par des sportifs professionnels et 31 par des salariés assurant des fonctions de direction

- Les très hauts salaires : des postes principalement occupés par des hommes de 50 ans ou plus travaillant en Île‑de‑France

- Les très hauts salaires sont concentrés dans un nombre restreint d’entreprises, en particulier dans les services financiers et le conseil de gestion

- Les très hauts salaires conservent plus souvent leur poste et leur employeur d’une année sur l’autre

- Des revenus salariaux encore plus dispersés que les salaires nets en EQTP

- Le top 0,1 % des salariés concentre une part croissante de la masse salariale, de 1,4 % en 1988 à 1,9 % en 2022

- Neuf salariés sur dix du top 1 % des revenus salariaux en 2022 faisaient déjà partie du top 10 % de leur génération quinze ans auparavant

- Le profil des salariés aux plus hauts salaires cumulés entre 2012 et 2022 est proche de celui du top 1 % de 2022

- Encadré 1 – Les hautes rémunérations dans la fonction publique en 2023

- Encadré 2 – Les salariés comptent pour la moitié des plus hauts revenus d’activité

En 2023, 1 % des postes salariés du secteur privé sont rémunérés plus de 10 219 euros nets par mois en équivalent temps plein

En 2023, dans le secteur privé, 1 % des postes salariés, soit 175 000 postes en équivalent temps plein (EQTP), sont rémunérés plus de 10 219 euros net par mois en EQTP, soit 122 628 euros par an (figure 1). Ce montant correspond à près de 7,5 fois le Smic et 4,7 fois le salaire médian (2 183 euros net mensuels en EQTP). Parmi les très hauts salaires, les 0,1 % des postes les mieux rémunérés (17 500 postes en EQTP) ont un salaire d’au moins 27 066 euros net par mois en EQTP, soit environ 20 fois le Smic. Tout en haut de l’échelle salariale, les 1 000 postes les mieux rémunérés ont un salaire de plus de 114 584 euros net par mois en EQTP, et les 100 postes les mieux rémunérés de plus de 312 458 euros net par mois en EQTP. Les 1 % des agents de la fonction publique les mieux rémunérés ont des salaires en EQTP plus faibles : en effet, 1 % des postes salariés dans le public sont rémunérés plus de 7 540 euros net par mois en EQTP, soit 1,4 fois moins que les 1 % des postes les mieux rémunérés dans le privé (encadré 1).

tableauFigure 1 – Salaires mensuels nets en équivalent temps plein (EQTP) des hauts salaires en 2019 et 2023 dans le secteur privé

| Seuils | Nombre d'EQTP | Salaires mensuels nets en EQTP | |

|---|---|---|---|

| 2019 | 2023 | ||

| Médiane | 8,8 M | 2 188 | 2 183 |

| Top 10 % | 1,8 M | 4 333 | 4 302 |

| Top 1 % | 175 000 | 10 249 | 10 219 |

| Top 0,1 % | 17 500 | 26 479 | 27 066 |

| Top 1 000 | 1 000 | 95 280 | 114 584 |

| Top 100 | 100 | 287 418 | 312 458 |

- M EQTP : millions d'équivalents temps plein.

- Lecture : En 2023 dans le secteur privé, en équivalent temps plein, la moitié des postes salariés, soit 8,8 millions d’équivalents temps plein, sont rémunérés plus de 2 183 euros net par mois et 1 % des postes, soit 175 000 équivalents temps plein, sont rémunérés plus de 10 219 euros net par mois.

- Champ : France hors Mayotte, salariés du privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, bases Tous salariés 2019 et 2023.

graphiqueFigure 1 – Salaires mensuels nets en équivalent temps plein (EQTP) des hauts salaires en 2019 et 2023 dans le secteur privé

- M EQTP : millions d'équivalents temps plein.

- Lecture : En 2023 dans le secteur privé, en équivalent temps plein, la moitié des postes salariés, soit 8,8 millions d’équivalents temps plein, sont rémunérés plus de 2 183 euros net par mois et 1 % des postes, soit 175 000 équivalents temps plein, sont rémunérés plus de 10 219 euros net par mois.

- Champ : France hors Mayotte, salariés du privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, bases Tous salariés 2019 et 2023.

Entre 2019, avant les crises sanitaire et inflationniste, et 2023, les rémunérations planchers du top 10 %, du top 1 % et du top 0,1 % du secteur privé ont peu évolué en euros constants, allant de ‑0,7 % pour le top 10 % à +2,2 % pour le top 0,1 %. Les salaires du top 1 000 ont en revanche progressé de plus de 20 % sur la période : ils représentaient au moins 70 fois le Smic en 2019 et ils représentent au moins 83 fois le Smic en 2023, alors même que le Smic a lui aussi progressé sur cette période (+1,2 % en euros constants).

Parmi les 100 postes salariés les mieux rémunérés en 2023, 36 sont occupés par des sportifs professionnels et 31 par des salariés assurant des fonctions de direction

Quatre profils de professions se distinguent parmi les postes aux plus hauts salaires. En premier lieu, les salariés assurant la direction de leurs entreprises, regroupant à la fois les dirigeants salariés, les chefs d’entreprise et les cadres d’état‑major des grandes entreprises (directeurs administratifs, financiers, des ressources humaines, etc.), constituent 21 % du top 1 %, 41 % du top 1 000 et 31 % du top 100, alors qu’ils n’occupent que 2 % de l’ensemble des postes salariés du privé (figure 2).

tableauFigure 2 – Répartition en EQTP des hauts salaires par profession dans le secteur privé en 2023

| Profession | Top 1 % | Top 0,1 % | Top 1 000 | Top 100 | Ensemble des postes du secteur privé |

|---|---|---|---|---|---|

| Fonctions de direction | 21 | 32 | 41 | 31 | 2 |

| Dirigeants salariés ou chefs d'entreprise | 14 | 22 | 27 | 21 | 2 |

| Cadres d’état-major (entreprises de plus de 500 salariés) | 7 | 10 | 14 | 10 | 0 |

| Cadres à hautes responsabilités ou expertise (hors banque) | 61 | 46 | 33 | 24 | 18 |

| Cadres administratifs et commerciaux | 25 | 20 | 14 | 12 | 6 |

| Cadres financiers, économiques et comptables | 13 | 14 | 11 | 9 | 2 |

| Ingénieurs et cadres techniques | 23 | 13 | 8 | 3 | 9 |

| Cadres des banques et des marchés financiers | 8 | 13 | 11 | 7 | 1 |

| Sportifs professionnels | 1 | 4 | 14 | 36 | 0 |

| Avocats salariés, artistes, professions médicales salariées et divers cadres | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |

| Autres | 4 | 1 | 0 | 1 | 76 |

- Note : Les dirigeants salariés sont identifiés par la nature de leur contrat (modalité des déclarations sociales correspondant aux mandataires sociaux) ou leur libellé d’emploi (libellé de « PDG », « président », « dirigeant », etc.) ; les autres professions sont identifiées selon le code de leur profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS).

- Lecture : En 2023 dans le secteur privé, parmi les 1 % des postes salariés les mieux rémunérés en EQTP, 14 % sont des postes de dirigeants salariés ou de chefs d'entreprise.

- Champ : France hors Mayotte, salariés du privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, base Tous salariés 2023.

Le deuxième profil rassemble les autres cadres à hautes responsabilités ou expertise (hors banque) et comprend des cadres administratifs et commerciaux, des cadres comptables et financiers ainsi que des ingénieurs et cadres techniques. Ces professions occupent une place intermédiaire dans les très hauts salaires : majoritaires parmi les postes du top 1 % (61 %), ils sont moins représentés dans le top 100 (24 %).

Le troisième profil regroupe les cadres des banques et des marchés financiers, qui incluent notamment les gérants de portefeuilles et les opérateurs de marché. Ces salariés, peu nombreux parmi l’ensemble des salariés du privé (1 %), sont concentrés dans les plus hautes rémunérations et représentent 13 % du top 0,1 % et 7 % du top 100.

Enfin, quatrième profil, les sportifs professionnels représentent une part minime de l’ensemble des salariés du privé mais sont nombreux parmi les plus hautes rémunérations : ils représentent 14 % du top 1 000 et 36 % du top 100. Ces sportifs professionnels sont principalement des joueurs de football salariés des clubs de Ligue 1.

Même si leur part est plus marginale, notamment à partir du top 1 000, d’autres professions sont aussi surreprésentées parmi les hautes rémunérations : des professions médicales, des avocats salariés ou encore des artistes (mannequins, acteurs, etc.). Ces professions incluent souvent des personnes susceptibles de cumuler un emploi salarié et une activité non salariée. Comme pour l’ensemble des salariés du privé, les rémunérations tirées de ces activités non salariées, lorsqu’il y en a, ne sont pas prises en compte ici (encadré 2).

Les très hauts salaires : des postes principalement occupés par des hommes de 50 ans ou plus travaillant en Île‑de‑France

Les femmes représentent 42 % des salariés en EQTP du secteur privé en 2023, mais leur part diminue quand les salaires augmentent : elles sont 24 % parmi le top 1 % et tout juste 10 % au sein du top 100 (figure 3). Cette moindre représentation des femmes parmi les très hauts salaires contribue nettement à augmenter l’écart salarial entre femmes et hommes. En 2023 dans le privé, toutes professions confondues, le salaire net moyen en EQTP des femmes est inférieur de 13,5 % à celui des hommes, mais l’écart moyen se réduit à 9,7 % hors postes du top 1 %.

tableauFigure 3 – Répartition en EQTP des hauts salaires par sexe, âge, région de travail et secteur d'activité dans le secteur privé en 2023

| Caractéristiques des salariés et des postes | Top 1 % | Top 0,1 % | Top 1 000 | Top 100 | Ensemble des postes du secteur privé |

|---|---|---|---|---|---|

| Sexe | |||||

| Femmes | 24 | 18 | 12 | 10 | 42 |

| Hommes | 76 | 82 | 88 | 90 | 58 |

| Âge | |||||

| Moins de 30 ans | 2 | 3 | 8 | 21 | 21 |

| De 30 à 39 ans | 12 | 9 | 9 | 17 | 26 |

| De 40 à 49 ans | 29 | 25 | 18 | 12 | 25 |

| De 50 à 59 ans | 40 | 41 | 40 | 31 | 23 |

| 60 ans ou plus | 18 | 21 | 25 | 20 | 6 |

| Lieu de naissance | |||||

| Étranger | 16 | 20 | 25 | 35 | 17 |

| France | 84 | 80 | 75 | 65 | 83 |

| Région de travail | |||||

| Hauts-de-Seine | 24 | 26 | 21 | 10 | 5 |

| Paris | 30 | 42 | 49 | 42 | 8 |

| Reste de l'Île-de-France | 15 | 11 | 10 | 27 | 12 |

| Reste de la France | 31 | 21 | 20 | 21 | 75 |

| Secteur d'activité | |||||

| Industrie | 15 | 10 | 7 | 5 | 16 |

| Construction | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |

| Tertiaire, dont : | 83 | 88 | 92 | 95 | 76 |

| Services financiers¹ | 11 | 17 | 15 | 7 | 3 |

| Services auxiliaires financiers et d'assurance | 6 | 9 | 10 | 7 | 1 |

| Conseil de gestion | 6 | 9 | 10 | 9 | 1 |

| Activités sportives² | 1 | 4 | 14 | 36 | 1 |

- 1. Hors assurance et caisses de retraite.

- 2. Et activités récréatives et de loisirs.

- Lecture : En 2023 dans le secteur privé, parmi les 1 % des postes salariés les mieux rémunérés en EQTP, 24 % sont occupés par des femmes.

- Champ : France hors Mayotte, salariés du privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, base Tous salariés 2023.

Les postes du haut de l’échelle salariale sont majoritairement occupés par des salariés de 50 ans ou plus : alors qu’ils représentent moins de 30 % de l’ensemble des salariés du privé, ils occupent 58 % des postes du top 1 % et 65 % des postes du top 1 000. À partir du top 0,1 %, les salariés nés à l’étranger sont surreprésentés : ils occupent 20 % des postes du top 0,1 % et 35 % des postes du top 100, contre 17 % de ceux de l’ensemble du secteur privé. Ces personnes sont le plus souvent nées dans des pays européens voisins de la France (Royaume‑Uni, Allemagne, Espagne, Italie), aux États‑Unis ou au Maroc.

Les postes aux salaires les plus élevés sont localisés dans les plus grandes métropoles, notamment en Île‑de‑France où se concentrent sièges sociaux, services financiers et banques. Ainsi, 30 % du top 1 % travaille à Paris et 24 % dans les Hauts‑de‑Seine, où se situe le quartier d’affaires de La Défense (alors que seulement 8 % et 5 % des postes de l’ensemble du secteur privé se situent à Paris et dans les Hauts‑de‑Seine). Cette surreprésentation géographique est encore plus marquée dans le top 0,1 % et dans le top 1 000. Elle s’atténue légèrement pour les postes du top 100 du fait des sportifs professionnels salariés dans les différents clubs français, davantage répartis sur le territoire.

Les très hauts salaires sont concentrés dans un nombre restreint d’entreprises, en particulier dans les services financiers et le conseil de gestion

Plus le salaire est élevé, plus les postes ont tendance à se concentrer dans un petit nombre d’entreprises (au sens d’unité légale). Dans l’ensemble du secteur privé, les cinq entreprises qui regroupent le plus de postes en concentrent moins de 4 %. Pour les 1 % des postes les mieux rémunérés, cette part n’est que légèrement supérieure à 4 %. En revanche, les cinq entreprises qui regroupent le plus de postes du top 1 000 en regroupent plus de 8 %. La concentration devient encore plus marquée pour le top 100 : 29 postes se concentrent dans cinq entreprises, principalement dans le sport professionnel, le luxe et la gestion de portefeuilles. Le versement de très hauts salaires est donc une pratique concentrée dans un cercle restreint d’employeurs.

Au niveau sectoriel, les postes aux plus hauts salaires sont surreprésentés dans les services financiers (comprenant notamment les activités des holdings et de l’intermédiation financière) et dans les activités auxiliaires des services financiers et d’assurance. Ces secteurs regroupent 17 % des postes du top 1 % et un quart du top 1 000, alors qu’ils ne représentent que 4 % de l’ensemble des effectifs en EQTP du secteur privé. Le conseil de gestion est aussi très largement surreprésenté au sein des très hauts salaires, avec 6 % des postes du top 1 % et 10 % des postes du top 1 000, contre 1 % dans l’ensemble du secteur privé. Le secteur des activités sportives, récréatives et de loisirs est le plus représenté au sein du top 100, du fait de la part qu’y prennent les sportifs professionnels.

Les très hauts salaires conservent plus souvent leur poste et leur employeur d’une année sur l’autre

Dans l’ensemble du secteur privé, 61 % des postes de 2023 étaient occupés par le même salarié dans le même établissement un an auparavant. Les salariés les mieux rémunérés se démarquent par une stabilité plus forte sur leur poste : au sein du top 1 % de 2023, 77 % des postes étaient déjà occupés par le même salarié dans le même établissement un an auparavant, et cette proportion s’élève à 83 % pour le top 0,1 %.

Les rémunérations des postes à très hauts salaires sont en revanche plus volatiles que dans le reste du secteur privé, en raison de la part élevée des éléments variables (primes, bonus ou rémunérations liées à la performance, hors stocks‑options, actions gratuites ou dividendes). Parmi les postes « stables » entre 2022 et 2023, c’est‑à‑dire occupés par le même salarié dans le même établissement, les hauts salaires sont proportionnellement plus nombreux à enregistrer des baisses de rémunérations. Ainsi, 39 % des postes du top 10 % de 2022, 51 % de ceux du top 1 % et 60 % de ceux du top 0,1 % connaissent une baisse de salaire net en EQTP en euros courants entre 2022 et 2023, contre 23 % de l’ensemble des postes salariés du privé « stables » entre 2022 et 2023. Ces baisses sont par ailleurs d’une ampleur plus marquée pour les postes à hauts salaires : seuls 4 % des postes stables de l’ensemble du privé subissent une diminution de salaire d’au moins 25 %, mais cette proportion atteint 14 % au sein du top 10 % de 2022, 25 % pour le top 1 % et 34 % pour le top 0,1 %.

Parmi les postes stables qui enregistrent une hausse de salaire net en EQTP, les augmentations entre 2022 et 2023 sont également plus marquées pour les très hauts salaires. Pour la moitié des salariés du secteur privé dont la rémunération augmente, la hausse est supérieure à 9 % ; elle dépasse 12 % pour le top 1 % de 2022 et 17 % pour le top 0,1 %.

Des revenus salariaux encore plus dispersés que les salaires nets en EQTP

L’analyse se place maintenant au niveau des salariés, et non plus des postes de travail. En 2023, parmi les hauts revenus salariaux, 1 % des personnes travaillant principalement dans le secteur privé (soit 234 500 personnes) perçoivent plus de 105 948 euros net par an, soit 5 fois le revenu salarial médian (figure 4). Les 0,1 % des salariés les mieux rémunérés perçoivent plus de 271 368 euros net par an, soit 13 fois le revenu salarial médian et 16 fois le Smic annuel. Le revenu salarial prend en compte l’ensemble des salaires nets effectivement perçus par un individu au cours de l’année sur les différents postes de travail qu’il a occupé, y compris les emplois occupés dans le secteur public, sans les ramener à un temps plein.

tableauFigure 4 – Haut de la distribution des revenus salariaux annuels des personnes travaillant principalement dans le secteur privé en 2023

| Seuils | Nombre d'EQTP | Revenu salarial annuel |

|---|---|---|

| Médiane | 11,7 M | 21 116 |

| Top 10 % | 2,3 M | 44 881 |

| Top 1 % | 234 500 | 105 948 |

| Top 0,1 % | 23 500 | 271 368 |

| Top 1 000 | 1 000 | 1 302 225 |

| Top 100 | 100 | 3 749 497 |

- M EQTP : millions d'équivalents temps plein.

- Lecture : En 2023, la moitié des salariés travaillant principalement dans le secteur privé perçoivent plus de 21 116 euros net annuels et 1 % des salariés plus de 105 948 euros net annuels.

- Champ : France hors Mayotte, salariés travaillant principalement dans le secteur privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, base Tous salariés 2023 et Système d'information sur les agents des services publics 2023 (Siasp).

graphiqueFigure 4 – Haut de la distribution des revenus salariaux annuels des personnes travaillant principalement dans le secteur privé en 2023

- M EQTP : millions d'équivalents temps plein.

- Lecture : En 2023, la moitié des salariés travaillant principalement dans le secteur privé perçoivent plus de 21 116 euros net annuels et 1 % des salariés plus de 105 948 euros net annuels.

- Champ : France hors Mayotte, salariés travaillant principalement dans le secteur privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, base Tous salariés 2023 et Système d'information sur les agents des services publics 2023 (Siasp).

Les 100 salariés aux revenus salariaux les plus élevés perçoivent près de 180 fois le revenu salarial médian, contre un peu plus de 140 fois le salaire net médian en EQTP pour les 100 postes les mieux rémunérés. En effet, les disparités de revenu salarial englobent les disparités de salaire net en EQTP et celles liées au volume de travail. Étant donné que les postes aux plus hauts salaires en EQTP correspondent plus souvent que les autres emplois à des postes à temps plein et sans interruption du début à la fin de l’année, les disparités de revenu salarial sont plus marquées que celles des salaires nets en EQTP.

Le top 0,1 % des salariés concentre une part croissante de la masse salariale, de 1,4 % en 1988 à 1,9 % en 2022

Mesurer la part de la masse des revenus salariaux perçue par les salariés les mieux rémunérés, secteurs public et privé confondus, permet aussi d’étudier les inégalités de salaires. Les salariés les mieux rémunérés sont majoritairement issus du secteur privé : ils représentent 88 % du top 1 % et 98 % du top 0,1 % en 2022 (alors qu’ils représentent 78 % de l’ensemble des salariés). Leur profil est proche de celui des salariés du privé percevant les plus hauts salaires nets en EQTP. Sur longue période, la part de la masse salariale perçue par le top 1 % en revenu salarial est assez stable : elle fluctue autour de 7 % depuis les années 1980 (figure 5).

tableauFigure 5 – Part de la masse salariale perçue par le top 1 % et le top 0,1 % de l'ensemble des salariés entre 1988 et 2022

| Année | Top 0,1 % | Reste du top 1 % | Ensemble du top 1 % |

|---|---|---|---|

| 1988 | 1,4 | 5,5 | 6,9 |

| 1989 | 1,4 | 5,5 | 6,9 |

| 1990 | nd | nd | nd |

| 1991 | 1,4 | 5,4 | 6,8 |

| 1992 | 1,4 | 5,3 | 6,6 |

| 1993 | 1,3 | 5,1 | 6,4 |

| 1994 | nd | nd | nd |

| 1995 | 1,3 | 5,1 | 6,4 |

| 1996 | 1,3 | 5,0 | 6,3 |

| 1997 | 1,4 | 5,0 | 6,4 |

| 1998 | 1,4 | 5,0 | 6,5 |

| 1999 | 1,5 | 5,1 | 6,6 |

| 2000 | 1,6 | 5,2 | 6,7 |

| 2001 | 1,7 | 5,2 | 6,9 |

| 2002 | 1,7 | 5,1 | 6,8 |

| 2003 | 1,7 | 5,1 | 6,8 |

| 2004 | 1,7 | 5,1 | 6,8 |

| 2005 | 1,7 | 5,1 | 6,8 |

| 2006 | 1,9 | 5,2 | 7,1 |

| 2007 | 2,0 | 5,2 | 7,3 |

| 2008 | 1,9 | 5,3 | 7,2 |

| 2009 | 1,7 | 4,9 | 6,6 |

| 2010 | 1,8 | 4,9 | 6,7 |

| 2011 | 1,8 | 5,0 | 6,8 |

| 2012 | 1,7 | 5,0 | 6,7 |

| 2013 | 1,8 | 5,0 | 6,8 |

| 2014 | 1,8 | 5,0 | 6,8 |

| 2015 | 1,9 | 5,0 | 6,9 |

| 2016 | 1,9 | 5,1 | 7,0 |

| 2017 | 1,9 | 5,1 | 7,1 |

| 2018 | 2,0 | 5,1 | 7,1 |

| 2019 | 1,8 | 5,0 | 6,8 |

| 2020 | 1,8 | 5,1 | 6,9 |

| 2021 | 1,9 | 5,1 | 7,0 |

| 2022 | 1,9 | 5,0 | 6,9 |

- nd : non disponible.

- Lecture : En 2022, le top 0,1 % des salariés perçoit 1,9 % de l'ensemble de la masse salariale du public et du privé.

- Champ : France métropolitaine de 1988 jusqu'en 2001, France hors Mayotte à partir de 2002, tous salariés hors apprentis, stagiaires, élus, salariés de l'agriculture et des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, panel Tous salariés.

graphiqueFigure 5 – Part de la masse salariale perçue par le top 1 % et le top 0,1 % de l'ensemble des salariés entre 1988 et 2022

- Note : Les données pour 1990 et 1994 ne sont pas disponibles.

- Lecture : En 2022, le top 0,1 % des salariés perçoit 1,9 % de l'ensemble de la masse salariale du public et du privé.

- Champ : France métropolitaine de 1988 jusqu'en 2001, France hors Mayotte à partir de 2002, tous salariés hors apprentis, stagiaires, élus, salariés de l'agriculture et des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, panel Tous salariés.

Parmi les salariés du top 1 %, ceux du top 0,1 % ont des structures de rémunérations (avec davantage d’éléments variables) et des métiers spécifiques. La part de la masse salariale perçue par ces derniers évolue donc différemment : elle a augmenté entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000 avant de se stabiliser, passant de 1,4 % en 1988 à 1,9 % en 2022. Ainsi, en excluant les salariés du top 0,1 %, la part de la masse salariale perçue par le reste du top 1 % a diminué, passant de 5,5 % à 5,0 % sur la même période.

Neuf salariés sur dix du top 1 % des revenus salariaux en 2022 faisaient déjà partie du top 10 % de leur génération quinze ans auparavant

Secteurs public et privé confondus, le top 1 % des revenus salariaux peut aussi être calculé pour chaque génération de salariés (méthodes). Pour les salariés les mieux rémunérés en 2022, l’évolution de leur position dans l’échelle salariale depuis 2006 relativement aux autres salariés de même âge permet d’évaluer leur trajectoire salariale en neutralisant les effets de l’expérience professionnelle et des générations. Neuf salariés sur dix du top 1 % des revenus salariaux en 2022 étaient dans le top 10 % des salariés de leur génération dix ans auparavant et même quinze ans auparavant, ce qui indique une grande stabilité en haut de l’échelle salariale (figure 6). Une grande part se trouvait aussi déjà au sommet de l’échelle salariale : la moitié d’entre eux étaient dans le top 1,5 % des salariés du même âge qu’eux en 2006, et dans le top 1 % des salariés du même âge qu’eux en 2012. Faire partie des salariés les mieux rémunérés d’une génération sur le marché du travail s’accompagne ainsi très souvent d’une position élevée dans l’échelle salariale sur plusieurs années consécutives.

tableauFigure 6 – Position occupée de 2006 à 2022 par les salariés appartenant au top 1 % des revenus salariaux de leur génération en 2022

| Année | Parmi les salariés dans le top 1 % des revenus salariaux de leur génération en 2022 | ||

|---|---|---|---|

| Position de 90 % des salariés | Position de 10 % des salariés | Position de 50 % des salariés | |

| 2006 | 11,7 | 0,2 | 1,5 |

| 2007 | 10,1 | 0,2 | 1,4 |

| 2008 | 9,3 | 0,2 | 1,3 |

| 2009 | 9,7 | 0,2 | 1,2 |

| 2010 | 9,3 | 0,1 | 1,1 |

| 2011 | 10,8 | 0,2 | 1,1 |

| 2012 | 9,4 | 0,2 | 1,0 |

| 2013 | 10,2 | 0,1 | 1,0 |

| 2014 | 8,5 | 0,1 | 0,9 |

| 2015 | 8,6 | 0,1 | 0,9 |

| 2016 | 6,9 | 0,2 | 0,8 |

| 2017 | 6,6 | 0,1 | 0,8 |

| 2018 | 5,3 | 0,1 | 0,7 |

| 2019 | 4,3 | 0,1 | 0,7 |

| 2020 | 3,4 | 0,1 | 0,6 |

| 2021 | 2,0 | 0,1 | 0,6 |

- Note : Une génération désigne l'ensemble des personnes nées la même année civile. Pour chaque date, l'analyse est restreinte aux salariés ayant au moins 25 ans et au plus 66 ans cette année-là.

- Lecture : La moitié des salariés se trouvant dans le top 1 % des revenus salariaux en 2022 faisaient déjà partie des 1,5 % des mieux rémunérés de leur génération en 2006 et 90 % faisaient déjà partie des 11,7 % les mieux rémunérés.

- Champ : France hors Mayotte, tous salariés âgés de 25 à 66 ans chaque année, hors apprentis, stagiaires, élus, salariés de l'agriculture et des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, panel Tous salariés.

graphiqueFigure 6 – Position occupée de 2006 à 2022 par les salariés appartenant au top 1 % des revenus salariaux de leur génération en 2022

- Note : Une génération désigne l'ensemble des personnes nées la même année civile. Pour chaque date, l'analyse est restreinte aux salariés ayant au moins 25 ans et au plus 66 ans cette année-là.

- Lecture : La moitié des salariés se trouvant dans le top 1 % des revenus salariaux en 2022 faisaient déjà partie des 1,5 % des mieux rémunérés de leur génération en 2006 et 90 % faisaient déjà partie des 11,7 % les mieux rémunérés.

- Champ : France hors Mayotte, tous salariés âgés de 25 à 66 ans chaque année, hors apprentis, stagiaires, élus, salariés de l'agriculture et des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, panel Tous salariés.

Le fait de conserver durablement une position élevée dans l’échelle salariale résulte directement de la plus grande stabilité des salariés sur les postes les mieux rémunérés. Les salariés les mieux rémunérés changent en effet moins souvent de poste. Cela s’explique en partie par les caractéristiques des postes les plus rémunérateurs, qui correspondent à des professions (médecins hospitaliers, cadres à hautes responsabilités ou expertise ou cadres d’état‑major) difficilement accessibles en cours de carrière sans le parcours scolaire et professionnel adéquat. Le début de carrière, et donc les études et diplômes, seraient ainsi déterminants pour accéder au top 1 % du revenu salarial.

Le profil des salariés aux plus hauts salaires cumulés entre 2012 et 2022 est proche de celui du top 1 % de 2022

Pour autant, un salarié peut n’accéder que brièvement ou tardivement à un emploi très rémunérateur, ou avoir bénéficié ponctuellement de primes exceptionnelles et ensuite connaître une situation moins avantageuse voire arrêter de travailler, volontairement ou non. Le déroulement des carrières, comme les transformations du marché du travail, sont ainsi susceptibles d’affecter la concentration des revenus salariaux. La somme des revenus salariaux perçus entre 2012 et 2022 par les personnes âgées en 2012 de 25 à 57 ans, secteurs public et privé confondus, permet de prendre en compte plus précisément les conséquences de leurs trajectoires salariales, des ascensions professionnelles ou des sorties du marché du travail salarié sur leurs rémunérations tout au long de cette période.

Le profil des salariés ayant perçu les 1 % de salaires cumulés les plus élevés entre 2012 et 2022 est très proche de celui des salariés du top 1 % de 2022. Dans les deux cas, les salariés sont le plus souvent des médecins hospitaliers, des cadres d’état‑major, des cadres commerciaux ainsi que des chefs d’entreprises de services. En 2022 comme sur la période 2012‑2022, les salariés du top 1 % travaillent principalement dans les secteurs des activités scientifiques et techniques, dans les activités financières et d’assurance, ou encore dans la santé. Dans les deux cas, ils travaillent principalement à Paris et dans les Hauts‑de‑Seine. Ils sont très majoritairement des hommes, souvent nés à Paris ou à l’étranger, notamment pour les médecins et les cadres de grandes entreprises.

Encadré 1 – Les hautes rémunérations dans la fonction publique en 2023

En 2023, au sein de la fonction publique, 1 % des agents perçoivent un salaire net en équivalent temps plein (EQTP) supérieur à 7 540 euros par mois. La rémunération nette moyenne en EQTP des salariés de ce dernier centième atteint 9 444 euros (figure A). Alors que les salaires sont plus élevés dans la fonction publique de l’État (FPE) jusqu’au neuvième décile, les derniers centiles de salaires sont plus hauts dans la fonction publique hospitalière (FPH). Ainsi, les 1 % des agents les mieux rémunérés de la FPH perçoivent plus de 9 623 euros en EQTP, contre 7 043 euros en EQTP dans la FPE.

tableauFigure A – Salaires mensuels nets en EQTP des hauts salaires de la fonction publique en 2023

| Versant de la fonction publique | Top 1 % | Salaire net moyen du top 1 % |

Salaire net médian du top 1 % |

|---|---|---|---|

| Fonction publique de l'État | 7 043 | 8 740 | 8 172 |

| Fonction publique territoriale | 5 273 | 6 512 | 6 042 |

| Fonction publique hospitalière | 9 623 | 11 735 | 10 980 |

| Ensemble de la fonction publique | 7 540 | 9 444 | 8 783 |

- Lecture : En 2023, dans la fonction publique, 1 % des agents occupent un poste pour lequel le salaire net mensuel en équivalent temps plein est supérieur à 7 540 euros. La rémunération moyenne de ces agents est égale à 9 444 euros et la moitié a une rémunération supérieure à 8 783 euros.

- Champ : France hors Mayotte, y compris bénéficiaires de contrats aidés, hors militaires, hors assistants maternels et familiaux, hors apprentis, hors internes et externes des hôpitaux publics.

- Source : Siasp, Insee. Traitements Drees, DGCL-DESL, DGAFP-SDessi.

Alors que les femmes occupent 65 % des emplois dans la fonction publique, leur part n’est que de 39 % dans le top 1 % des rémunérations (figure B). Celle‑ci a toutefois augmenté de six points par rapport à 2016. Les postes du top 1 % sont en général occupés par des salariés en fin de carrière : 30 % des 1 % des agents les mieux rémunérés sont âgés de 60 ans ou plus, contre 9 % des agents de la fonction publique.

tableauFigure B – Caractéristiques des agents en fonction de leur niveau de rémunération dans la fonction publique en 2023

| Caractéristiques | Ensemble de la fonction publique | Top 10 % | Top 1 % |

|---|---|---|---|

| Sexe | |||

| Femme | 65 | 50 | 39 |

| Homme | 35 | 50 | 61 |

| Statut | |||

| Fonctionnaires | 73 | 73 | 33 |

| Contractuels | 22 | 10 | 6 |

| Autres statuts¹ | 5 | 17 | 61 |

| Âge | |||

| Moins de 40 ans | 32 | 11 | 14 |

| 40-49 ans | 28 | 26 | 21 |

| 50-54 ans | 17 | 21 | 16 |

| 55-59 ans | 15 | 22 | 19 |

| 60-64 ans | 8 | 16 | 21 |

| 65 ans ou plus | 1 | 4 | 9 |

- 1. La catégorie « Autres statuts » comprend notamment les praticiens hospitaliers (médecins, pharmaciens, etc.).

- Lecture : En 2023, 35 % des agents dans l’ensemble de la fonction publique sont des hommes ; les hommes représentent 50 % des 10 % les mieux rémunérés et 61 % des 1 % les mieux rémunérés.

- Champ : France hors Mayotte, y compris bénéficiaires de contrats aidés, hors militaires, hors assistants maternels et familiaux, hors apprentis, hors internes et externes des hôpitaux publics.

- Source : Siasp, Insee. Traitements Drees, DGCL-DESL, DGAFP-SDessi.

Bien qu’elle n’ait pas d’existence juridique définie dans le statut général des fonctionnaires, la notion de catégorie « A+ » est fréquemment utilisée pour distinguer les corps et emplois fonctionnels de l’encadrement supérieur au sein de la catégorie hiérarchique A. En 2023, 10 % des agents classés en catégorie A+ sont présents dans le top 1 %, mais cette proportion varie très fortement (figure C). Si 94 % des corps et emplois à la décision du Gouvernement en font partie, c’est seulement 1 % pour les maîtres de conférences, chercheurs, enseignants‑chercheurs et inspecteurs de l’enseignement.

tableauFigure C – Principaux corps et emplois dans le dernier centième de rémunération de la fonction publique en 2023

| Catégorie hiérarchique et versant de la fonction publique | Salaire net moyen en EQTP de l'ensemble des postes (en euros) |

Part de l'effectif de la catégorie appartenant aux 1 % les mieux rémunérés de la fonction

publique (en %) |

Répartition des 1 % les mieux rémunérés (en %) |

|---|---|---|---|

| Catégorie A+ | 5 129 | 10 | 22 |

| Fonction publique de l'État (FPE) | 4 988 | 8 | 16 |

| Encadrement supérieur et emplois de direction | 6 953 | 38 | 10 |

| Corps et emplois à la décision du Gouvernement (décret de 1985 et assimilés) | 11 068 | 94 | 1 |

| Autres corps de direction et encadrement supérieur de la FPE | 6 804 | 36 | 9 |

| Inspection, contrôle et expertise | 6 113 | 20 | 5 |

| Enseignement supérieur, recherche et assimilés | 4 414 | 1 | 1 |

| Fonction publique territoriale (FPT) | 5 767 | 14 | 3 |

| Emplois de direction | 7 296 | 45 | 1 |

| Encadrement supérieur | 5 484 | 9 | 1 |

| Médecins territoriaux | 5 480 | 7 | 1 |

| Fonction publique hospitalière (FPH) | 6 723 | 32 | 3 |

| Emplois de direction | 6 728 | 32 | 3 |

| Encadrement supérieur | 6 467 | 31 | 0 |

| Hors A+ | 2 596 | 1 | 78 |

| Ingénieurs et cadres de l'aviation civile de la FPE | 6 809 | 42 | 5 |

| Praticiens hospitaliers de la FPH | 6 829 | 36 | 60 |

| Non ventilé¹ | 2 518 | 0 | 14 |

- 1. Les emplois appartenant au dernier centième de rémunération, regroupés dans la catégorie « Non ventilé », sont soit des emplois très spécifiques occupés par un faible nombre de personnes, soit des cas rares non représentatifs des rémunérations de l'ensemble de leur corps ou catégorie.

- Lecture : En 2023, le salaire net moyen en EQTP de l’ensemble des postes de praticiens hospitaliers dans la FPH est de 6 829 euros mensuels. 36 % d’entre eux appartiennent aux 1 % des agents de la fonction publique les mieux rémunérés. Parmi les 1 % des agents les mieux rémunérés de la fonction publique, 60 % sont des praticiens hospitaliers.

- Champ : France hors Mayotte, y compris bénéficiaires de contrats aidés, hors militaires, hors assistants maternels et familiaux, hors apprentis, hors internes et externes des hôpitaux publics.

- Source : Siasp, Insee. Traitements Drees, DGCL-DESL, DGAFP-SDessi.

Parmi les 1 % des agents de la fonction publique les mieux rémunérés, une forte majorité (78 %) ne relève pas de la catégorie A+, notamment parce qu’ils n’ont pas le statut de fonctionnaire. C’est le cas notamment des praticiens hospitaliers, dont le salaire net moyen en EQTP s’élève à 6 829 euros mensuels, et qui constituent 60 % des agents les mieux rémunérés de la fonction publique. Plus du tiers des postes de praticiens hospitaliers se placent dans le top 1 % des rémunérations.

Encadré 2 – Les salariés comptent pour la moitié des plus hauts revenus d’activité

Les plus hauts revenus d’activité se répartissent entre non‑salariés et salariés : les non‑salariés représentent 40 % du top 1 % des revenus d’activité et 48 % du top 0,1 % en 2022, alors même qu’ils ne représentent que 8 % de l’ensemble des personnes ayant occupé un emploi dans l’année. Cette surreprésentation des non‑salariés dans les plus hauts revenus d’activité ne modifie pas la répartition genrée par rapport aux plus hauts salaires : 83 % des personnes appartenant au top 0,1 % des revenus d’activité en 2022 sont des hommes. Les non‑salariés les mieux rémunérés exercent le plus souvent des professions libérales comme celles de médecin, dentiste ou avocat (figure). Si les non‑salariés sont largement surreprésentés au sein des plus hauts revenus d’activité, leur proportion parmi ceux-ci décroît depuis 2019, au sein du top 1 % comme au sein du top 0,1 %. Ils représentaient en effet 45 % du top 1 % et 55 % du top 0,1 % en 2019. Cette évolution demeure cependant sujette à caution, car l’ensemble de la rémunération des non‑salariés n’est pas capté par la source : comme pour les salariés, seuls les revenus d’activité sont ici pris en compte. Les dividendes et les stock‑options, susceptibles d’augmenter les revenus totaux des salariés et des non‑salariés, a fortiori des dirigeants, ne sont par exemple pas comptabilisés ici.

tableauFigure – Répartition des hauts revenus d'activité par statut, secteur d'activité et sexe en 2019 et 2022

| Statut, secteur d'activité et sexe des personnes | 2019 | 2022 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Top 1 % | Top 0,1 % | Ensemble des personnes en emploi | Top 1 % | Top 0,1 % | Ensemble des personnes en emploi | |

| Salariés | 55 | 45 | 92 | 60 | 52 | 92 |

| Salariés du privé | 48 | 45 | 74 | 53 | 52 | 74 |

| Salariés du public | 7 | 0 | 18 | 7 | 0 | 18 |

| Non-salariés, dont : | 45 | 55 | 8 | 40 | 48 | 8 |

| Activités juridiques et comptables | 21 | 22 | 0 | 17 | 17 | 0 |

| Médecins et dentistes | 12 | 14 | 0 | 10 | 13 | 0 |

| Activités financières et d'assurance | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| Sexe | ||||||

| Femmes | 21 | 16 | 48 | 23 | 17 | 48 |

| Hommes | 79 | 84 | 52 | 77 | 83 | 52 |

- Note : En cas de multiactivité, c'est l'activité principale (en termes de revenus) qui est prise en compte. La part des non-salariés est calculée sur l'année et diffère ainsi de la part obtenue dans les estimations d'emploi, calculée au 31 décembre (autour de 12,2 % en 2022).

- Lecture : En 2022, dans le panel Tous actifs, les non-salariés médecins et dentistes représentent 10 % du top 1 % des revenus d'activité et 13 % du top 0,1 %.

- Champ : France, salariés du privé, du public et non-salariés (hors secteurs agricoles et salariés des particuliers-employeurs).

- Source : Insee, panel Tous actifs.

Sources

La base Tous salariés est une base statistique sur l’ensemble des salariés, produite à partir des déclarations administratives de leurs employeurs. Sur le champ privé, les salaires annuels et les effectifs sont principalement issus des déclarations sociales nominatives (DSN) que les entreprises adressent à l’administration et que l’Insee traite ensuite. Les salariés du secteur agricole, les salariés des particuliers-employeurs, ainsi que les apprentis et les stagiaires sont exclus de cette étude. Les bénéficiaires de contrats aidés et de professionnalisation sont en revanche inclus.

À partir des bases Tous salariés, le panel Tous salariés est une base statistique permettant de suivre un échantillon de salariés depuis 1976. Chaque observation correspond à l’emploi d’un individu dans une entreprise au cours d’une année. Ce panel permet notamment de mesurer et d’analyser le revenu salarial des salariés du privé et du public.

Pour mesurer les revenus d’activité des personnes cumulant salariat et non‑salariat (comme les médecins, avocats ou artistes), ces sources sont complétées par le panel Tous actifs qui permet de suivre les revenus et trajectoires professionnelles de l’ensemble des actifs à l’aide de deux sources administratives supplémentaires, gérées par la Caisse nationale des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf CN) et par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA).

Le Système d’information sur les agents des services publics (Siasp) recense les données sur l’emploi et les rémunérations des agents des trois versants de la fonction publique à partir des déclarations sociales nominatives (DSN) des employeurs publics.

Méthodes

Lorsque des comparaisons temporelles sont effectuées, elles sont réalisées sur des périodes variables selon l’angle d’analyse, qui correspondent en général à la plus longue période pour laquelle les données adéquates sont disponibles. Les millésimes des panels Tous salariés et Tous actifs utilisés dans cette étude sont ceux de 2022.

Revenus salariaux par génération

Les salariés sont classés par génération et revenu salarial : le revenu salarial d’une personne à un âge donné est comparé à ceux de tous les salariés de même âge. Ceci permet de neutraliser l’impact des effets d’expérience ou de génération dans la détermination des salaires. La trajectoire salariale des 1 % des salariés âgés de 25 à 66 ans en 2022 les mieux rémunérés pour leur âge (top 1 % des salariés de 25 ans, top 1 % des salariés de 26 ans, …, top 1 % des salariés de 66 ans) est comparée à celle des salariés de même âge qu’eux, chaque année précédant 2022, en reculant jusqu’en 2006 (les plus âgés avaient alors 50 ans).

Par ailleurs, pour chaque année étudiée, l’analyse est restreinte aux salariés ayant au moins 25 ans cette année‑là. Ainsi, plus la date s’éloigne de 2022, plus le champ rétrécit. Par exemple, en 2020, les positions sur l’échelle salariale sont calculées sur des salariés ayant au moins 25 ans, et concernent donc les salariés des top 1 % qui ont entre 27 et 66 ans en 2022. L’analyse des positions de 2012 (salariés ayant au moins 25 ans en 2012) réduit quant à elle le champ aux salariés qui ont au moins 35 ans en 2022.

Il est ainsi possible d’appréhender la proportion de ces salariés du top 1 % par âge de 2022 qui étaient déjà dans le top 1 %, top 2 %, top 10 % etc. des salariés de la même génération (c’est‑à‑dire ayant la même année de naissance) les années précédentes. Certains salariés ne sont pas présents dans le panel Tous salariés une année donnée (indépendants, inactifs, etc.) : par exemple, 85 % des salariés de 2022 du champ sont retrouvés en 2012.

Cumul des salaires entre 2012 et 2022

L’étude de l’inégale distribution des salaires une année donnée ne permet pas de savoir si ce sont toujours les mêmes salariés qui occupent les meilleures positions. Les revenus salariaux de chaque année entre 2012 et 2022 sont sommés pour tous les salariés présents au moins une année sur cette période. Cette somme des revenus salariaux permet de classer les salariés. Les 1 % des mieux rémunérés sur 10 ans sont ainsi comparés en termes de profil sociodémographique aux 1 % des mieux rémunérés en 2022, afin d’évaluer l’impact des trajectoires professionnelles sur la concentration des revenus salariaux sur plusieurs années.

Définitions

Le secteur privé s’entend au sens large, c’est‑à‑dire y compris entreprises publiques. Une entreprise publique est une entreprise sur laquelle l’État peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété ou de la participation financière, en disposant soit de la majorité du capital, soit de la majorité des voix attachées aux parts émises. Les entreprises publiques sont donc à bien distinguer de la fonction publique (qui regroupe les personnes morales et organismes soumis au droit administratif dans lesquels le recrutement se fait sur la base du droit public).

Un poste salarié correspond au cumul sur une année donnée des périodes d’emploi d’un même salarié dans un même établissement. Un salarié présent dans deux établissements est comptabilisé dans deux postes distincts. Les postes sont comptabilisés au prorata de leur volume de travail : un poste à mi‑temps sur toute l’année ou un poste à temps plein sur la moitié de l’année vaut 0,5 EQTP.

Le salaire en équivalent temps plein (EQTP) est un salaire converti à un temps plein pendant toute l’année, quel que soit le volume de travail effectif. Par exemple, pour un agent ayant occupé un poste de travail pendant six mois à 80 % et ayant perçu un total de 10 000 euros, le salaire en EQTP est de 10 000/(0,5×0,8) = 25 000 euros par an. Pour calculer le salaire moyen en EQTP ou sa distribution, tous les postes y compris les postes à temps partiel sont pris en compte au prorata de leur volume de travail effectif (soit 0,5×0,8 = 0,4 EQTP dans l’exemple précédent).

Le salaire net (de prélèvements sociaux) est le salaire que perçoit effectivement le salarié avant prélèvement de l’impôt sur le revenu. Il s’obtient en retranchant du salaire brut les cotisations sociales salariales, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Calculé à partir du salaire net fiscal (qui sert d’assiette à l’impôt sur le revenu), il ne comprend pas la participation et l’intéressement placés sur un plan d’épargne entreprise, car ceux‑ci ne sont principalement pas imposables, mais comprend les cotisations patronales pour les complémentaires santé obligatoires. Le calcul ne tient pas non plus compte des éléments non soumis à cotisations sociales comme les stocks‑options, actions gratuites ou dividendes.

Le salaire médian est tel que la moitié de la population considérée gagne moins et l’autre moitié gagne plus.

Le secteur public désigne tous les agents de la fonction publique (hors militaires) travaillant dans les ministères et les établissements publics administratifs de l’État (EPA), qu’ils soient fonctionnaires, contractuels, vacataires, relevant de statuts particuliers ou bénéficiaires de contrats aidés.

Le salaire du top 10 % désigne le seuil de rémunération au‑dessus duquel se situent les 10 % des EQTP les mieux rémunérés. De même, le salaire du top 1 000 correspond au seuil de salaire au‑dessus duquel se trouvent les 1 000 EQTP les mieux rémunérés (répartis sur 1 364 postes en 2023) et le salaire du top 100 au seuil de salaire au‑dessus duquel se trouvent les 100 EQTP les mieux rémunérés (répartis sur 139 postes en 2023).

Les évolutions en euros constants sont calculées en référence aux évolutions de l’indice des prix à la consommation (y compris tabac) de l’ensemble des ménages.

Le revenu salarial annuel correspond à la somme de tous les salaires nets (c’est‑à‑dire après versement des cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS) perçus par un individu au cours d’une année donnée. Il intègre deux dimensions : le salaire et le volume de travail salarié réalisé au cours de l’année. L’unité considérée ici est le salarié (sur une année) et non le poste de travail.

Dans le cas des salariés occupant plusieurs postes dans l’année à la fois dans le privé et dans le public, le poste avec la durée la plus élevée est celui qui détermine si le salarié travaille principalement dans le secteur privé ou principalement dans le secteur public. En cas d’égalité de durées, c’est le poste le plus rémunérateur qui détermine le secteur d’activité principal.

Le revenu d’activité correspond aux rémunérations que retire un individu de l’ensemble de ses activités salariées (dans le secteur privé – hors secteur agricole – et dans le public), ainsi que non salariées. Il est net des cotisations sociales, mais intègre ici la CSG et la CRDS. Le revenu d’activité des non‑salariés est calculé à partir du revenu professionnel imposable auquel sont réintégrés certains allégements fiscaux et cotisations sociales facultatives : bénéfice net des entrepreneurs individuels classiques, rémunérations des gérants majoritaires incluant une partie des dividendes perçus, chiffre d’affaires des micro‑entrepreneurs après abattement pour frais professionnels.

Pour en savoir plus

Outil de datavisualisation sur les salaires.

Emploi et revenus des indépendants, coll. « Insee Références », édition 2025.

Sokhna N. P., Duquesne T., « Les salaires dans le secteur privé en 2023 – L’augmentation des salaires reste inférieure à l’inflation », Insee Première n° 2020, octobre 2024.

Berger E., Bonnet O., « Les hauts salaires dans le secteur privé – Davantage de directeurs que de traders et de footballeurs », Insee Première n° 1800, mai 2020.