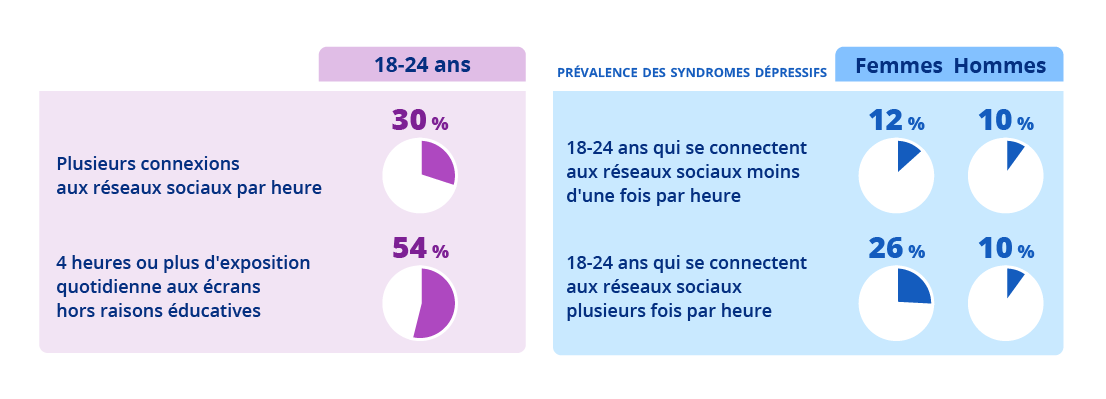

Économie et société à l'ère du numérique Édition 2025

Cet ouvrage rassemble les données de la statistique publique rendant compte des transformations de l’économie et de la société par le numérique.

Enjeux sociaux et économiques du numérique dans une société toujours plus connectée

Maxime Jouvenceau (Insee)

En France, le développement des pratiques numériques dans les sphères personnelle et professionnelle offre de nouvelles possibilités sociales et économiques, mais produit également des effets négatifs. La dématérialisation des procédures administratives offre un nouveau canal d’accès. Cependant, un tiers des personnes âgées de 60 à 74 ans, surreprésentées dans les zones rurales, y renoncent. Les techniques d’enseignement s’appuient plus fréquemment sur les outils numériques, mais leur appropriation reste marquée par les inégalités socio‑familiales : seuls 13 % des élèves de troisième de l’éducation prioritaire renforcée ont un niveau de maîtrise élevé des compétences numériques. Les réseaux sociaux ouvrent de nouvelles formes de sociabilisation ; pour autant, lorsqu’ils sont consultés plusieurs fois par heure, ils peuvent également être associés à des syndromes dépressifs, comme pour un quart des femmes âgées de 18 à 24 ans. La pratique du télétravail est restée très répandue après la crise du Covid‑19 : 26 % des salariés télétravaillent en 2023, contre 9 % en 2019. Les achats en ligne se sont massifiés mais les disparités de consommation selon le sexe, l’âge ou encore le niveau de diplôme persistent.

Les secteurs d’activité de l’économie numérique en France représentent 365 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et 143 milliards d’euros de valeur ajoutée, soit 10 % de la valeur ajoutée générée par l’ensemble des entreprises des secteurs marchands non agricole et non financier français. Ces secteurs regroupent 369 100 entreprises et un poids dans l’emploi total de 8 % en EQTP. Les professions du numérique emploient davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures (70 % des emplois du numérique) et moins de femmes (24 %) que les autres professions. Les outils numériques continuent à se développer dans les entreprises françaises, notamment les plus récents comme l’intelligence artificielle, dont l’usage déclaré est passé en l’espace d’un an de 6 % des entreprises à 10 % entre 2023 et 2024. Les outils numériques se développent dans tous les secteurs, y compris l’agriculture : deux tiers des exploitations agricoles de bovins qui produisent du lait utilisent des robots et des automates. La multiplication des outils numériques implique néanmoins un coût environnemental élevé : la phase de fabrication d’un smartphone, par exemple, représente 97 % de son empreinte carbone et sa consommation 3 %.

Insee Références

Paru le :14/10/2025

- 82 % de la population de 15 ans ou plus se connecte quotidiennement à Internet mais 41 % n’est pas à l’aise avec les outils numériques

- Seuls 13 % des élèves de troisième de l’éducation prioritaire renforcée ont un niveau de maîtrise élevé des compétences numériques

- Un quart des femmes âgées de 18 à 24 ans qui consultent les réseaux sociaux plusieurs fois par heure présentent des syndromes dépressifs

- 26 % des salariés âgés de 20 à 62 ans pratiquent le télétravail en 2023, contre 9 % en 2019

- En 2023, un tiers des diplômés d’un bac+5 ou plus ont fait trois types d’achats culturels en ligne sur trois mois

- Les emplois dans les secteurs de l’économie numérique représentent 8 % de l’emploi en 2022

- 24 % de femmes et 70 % de cadres et de professions intellectuelles supérieures dans les professions du numérique

- L’usage des technologies d’intelligence artificielle dans les entreprises françaises est passé de 6 % à 10 % entre 2023 et 2024

- Deux tiers des exploitations agricoles de bovins qui produisent du lait utilisent des robots et des automates

- 97 % de l’empreinte carbone d’un smartphone provient de sa fabrication

- Encadré – Périmètre de l’économie numérique

82 % de la population de 15 ans ou plus se connecte quotidiennement à Internet mais 41 % n’est pas à l’aise avec les outils numériques

En 2024, 82 % de la population de 15 ans ou plus déclare se connecter quotidiennement à Internet dans les trois mois précédant l’enquête, contre 47 % en 2009 [Guilloton, 2024]. En 2023, parmi la population âgée de 15 à 44 ans qui s’est connectée au moins une fois à Internet, la quasi‑totalité des personnes l’ont fait au moyen d’un smartphone, quel que soit leur niveau de revenu : 96 % des personnes vivant parmi les 20 % de ménages les plus modestes, contre 98 % de celles vivant parmi les 20 % de ménages les plus aisés (fiche 2.1). L’écart est plus marqué pour les personnes âgées de 60 ans ou plus, respectivement 67 % contre 86 %. La France est d’ailleurs, selon l’Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, l’un des pays européens où le coût du forfait de données mobiles est le plus faible en 2023.

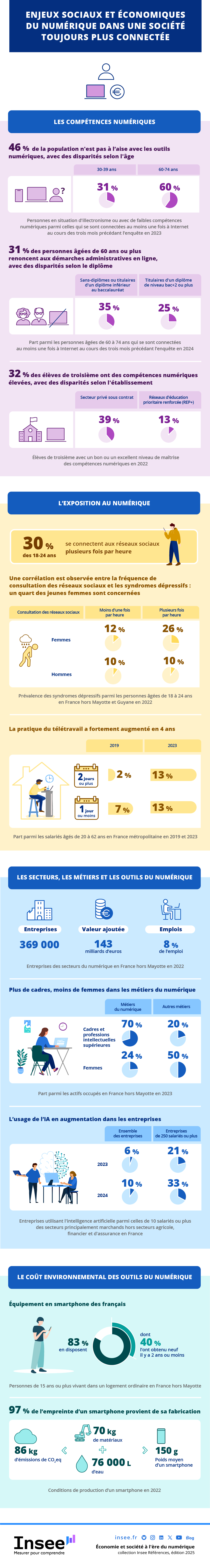

Cet accès généralisé au numérique ne signifie pas que son utilisation se fait sans difficultés : 46 % des personnes âgées de 15 ans ou plus sont en situation d’illectronisme ou ont des compétences numériques faibles (fiche 1.1). Parmi les trentenaires, 31 % ne sont pas à l’aise avec les outils numériques en 2023, contre 60 % des 60 à 74 ans (figure 1). Les personnes de 60 à 74 ans renoncent plus fréquemment à faire des démarches dématérialisées en 2024 : 31 %, contre 21 % des 30 à 44 ans (fiche 2.2). Par ailleurs, parmi les personnes âgées de 15 à 59 ans, 12 % des cadres et professions libérales ne sont pas à l’aise avec les outils numériques, contre 39 % des employés et 55 % des ouvriers. La part de la population française qui n’est pas à l’aise avec les outils numériques est inférieure à la moyenne de l’Union européenne (UE) mais elle est nettement supérieure à celle des pays nordiques, notamment de la Finlande (18 %), des Pays‑Bas (17 %) mais aussi de l’Irlande (27 %) ou de l’Espagne (34 %) (fiche 2.8).

tableauFigure 1 – Compétences numériques de la population et renoncement aux démarches administratives

| Caractéristiques | Population en situation d'illectronisme ou avec des compétences numériques faibles | Renoncement aux démarches administratives parmi les 60-74 ans |

|---|---|---|

| 30-39 ans | 31 | /// |

| 60-74 ans | 60 | 31 |

| Employés | 39 | /// |

| Cadres et professions libérales | 12 | /// |

| Sans diplômes ou titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat | nd | 35 |

| Titulaires d'un diplôme de niveau bac+2 ou plus | nd | 25 |

- /// : absence de résultat due à la nature des choses.

- nd : non disponible.

- Champ : France hors Mayotte, personnes âgées de 15 ans ou plus vivant dans un logement ordinaire.

- Source : Insee, enquêtes TIC ménages 2023 et 2024.

graphiqueFigure 1 – Compétences numériques de la population et renoncement aux démarches administratives

- Champ : France hors Mayotte, personnes âgées de 15 ans ou plus vivant dans un logement ordinaire.

- Source : Insee, enquêtes TIC ménages 2023 et 2024.

Dans les territoires ruraux, les réseaux de télécommunication sont parfois moins déployés : la part de logements raccordables à la fibre optique est ainsi la plus faible dans les départements bretons, en Ardèche ou en Moselle (entre 15 et 24 % de la population s’y trouve en « zone blanche ») (fiche 1.4). Du fait de la sous‑représentation des jeunes et des cadres dans les territoires ruraux, la population y est en moyenne moins à l’aise avec les outils numériques. Les accès à distance pour les démarches administratives et les téléconsultations médicales ne peuvent donc pas être utilisés par toute la population. Ainsi, une fracture numérique se substitue ou s’ajoute pour partie aux inégalités d’accès aux services physiques.

La transition numérique des administrations publiques françaises est en cours. En 2024, selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, la France est parmi les pays dont la part d’usagers qui utilisent des services numériques de l’État est la plus élevée : 87 %. Cette part est similaire à celle du Luxembourg, légèrement inférieure à celle de l’Irlande mais plus nettement inférieure à celles des pays scandinaves et des Pays‑Bas (plus de 95 %). Selon l’Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, la France a un indice sur l’administration numérique, évaluant la transformation numérique du secteur public, parmi les plus élevés des pays membres en 2023. Elle n’est devancée que par l’Irlande, la Norvège, le Royaume‑Uni et le Danemark parmi les pays européens. En France en 2023, toujours selon l’Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, les inégalités d’accès à Internet en général, ou plus spécifiquement aux sites en ligne de l’État, selon l’âge ou le revenu, sont supérieures à celles de l’ensemble des pays scandinaves ou des Pays‑Bas.

Seuls 13 % des élèves de troisième de l’éducation prioritaire renforcée ont un niveau de maîtrise élevé des compétences numériques

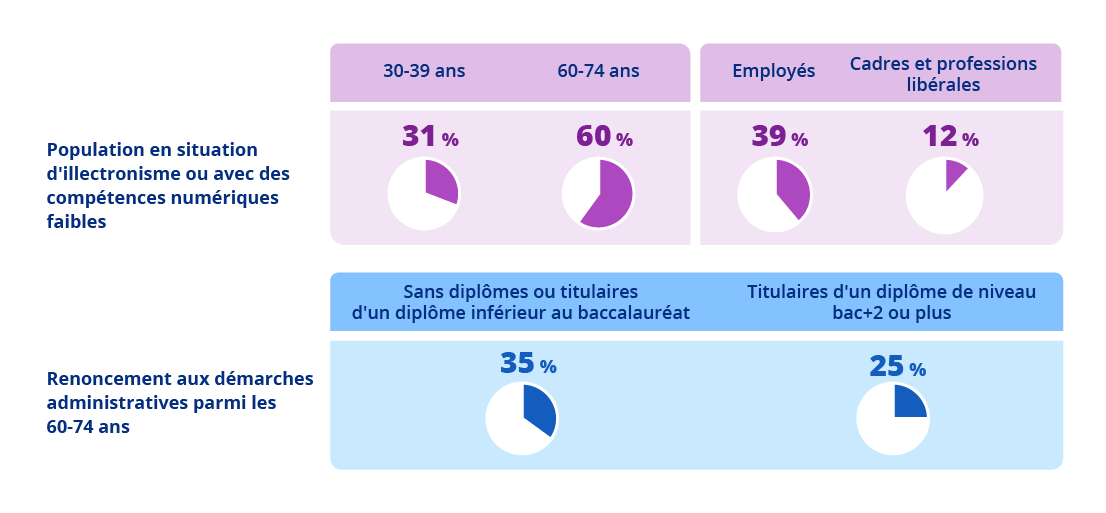

Les compétences numériques des élèves à la fin du collège dépendent de la composition sociale des établissements et in fine de l’origine sociale des élèves. Si 32 % des élèves de troisième atteignent un « bon » ou un « excellent » niveau de maîtrise des compétences numériques en 2022, cette part est de 39 % pour ceux des établissements de l’enseignement privé sous contrat contre 19 % dans les établissements appartenant aux « réseaux d’éducation prioritaire » et 13 % dans les établissements des « réseaux d’éducation prioritaire renforcée » (figure 2, fiche 1.2).

tableauFigure 2 – Compétences numériques des élèves de troisième et pratiques des enseignants de collège

| Catégorie | Public hors éducation prioritaire | Éducation prioritaire (EP) | Privé sous contrat | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Réseaux d'éducation prioritaire (REP) | Réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP+) | Ensemble | |||

| Élèves avec un bon ou un excellent niveau de maîtrise des compétences numériques | 33 | 19 | 13 | nd | 39 |

| Enseignants utilisant le numérique pour l'auto-évaluation des élèves | 19 | nd | nd | 23 | 17 |

- nd : non disponible.

- Champ : France, élèves de 3e des établissements publics et privés sous contrat ; enseignants de collège.

- Source : Depp, évaluation des compétences numériques en fin de 3e 2022 ; enquête Epode 2022.

graphiqueFigure 2 – Compétences numériques des élèves de troisième et pratiques des enseignants de collège

- Champ : France, élèves de 3e des établissements publics et privés sous contrat ; enseignants de collège.

- Source : Depp, évaluation des compétences numériques en fin de 3e 2022 ; enquête Epode 2022.

Les outils numériques offrent un accès à d’innombrables contenus, mais les internautes font aussi face à la diffusion de fausses informations. L’identification d’informations jugées fausses va généralement de pair avec la fréquence d’utilisation des outils numériques (fiche 1.8). Ainsi, les personnes les plus diplômées, les personnes impliquées en ligne sur des sujets civiques ou politiques ou celles actives sur les réseaux sociaux, ou encore les jeunes, identifient plus souvent des informations qu’ils jugent fausses. Par ailleurs, les jeunes ont plus tendance à faire confiance aux informations diffusées sur les médias sociaux que les générations plus âgées [Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, 2024b]. Si, en 2023, environ la moitié des internautes français ont identifié de fausses informations en ligne, c’est le cas de plus de deux tiers des internautes norvégiens, finlandais ou hollandais selon l’Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE.

L’âge et les caractéristiques socioéconomiques ne sont pas les seules variables qui peuvent expliquer les difficultés à utiliser les outils numériques, y compris pour les activités les plus usuelles : c’est le cas également de la situation de handicap. En 2022, parmi les personnes de 18 à 59 ans, seul 1 % de celles sans aucun handicap ne recherchent pas d’informations sur Internet, contre 6 % de celles présentant au moins une limitation fonctionnelle sévère et 11 % de celles fortement restreintes dans leurs activités quotidiennes (fiche 2.6). Par ailleurs, selon l’Observatoire de la direction interministérielle du numérique Ouvrir dans un nouvel ongletVos démarches essentielles, seules 15 % des 244 démarches identifiées sont conformes à 80 % ou plus au « Ouvrir dans un nouvel ongletRéférentiel général d’amélioration de l’accessibilité ». Selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, en 2024, l’écart dans les pratiques numériques entre les personnes sans handicap et celles en situation de handicap en France est inférieur à celui observé dans de nombreux pays de l’UE, mais supérieur à ceux des Pays‑Bas, de la Suède, de l’Irlande, du Luxembourg et de la Finlande.

Un quart des femmes âgées de 18 à 24 ans qui consultent les réseaux sociaux plusieurs fois par heure présentent des syndromes dépressifs

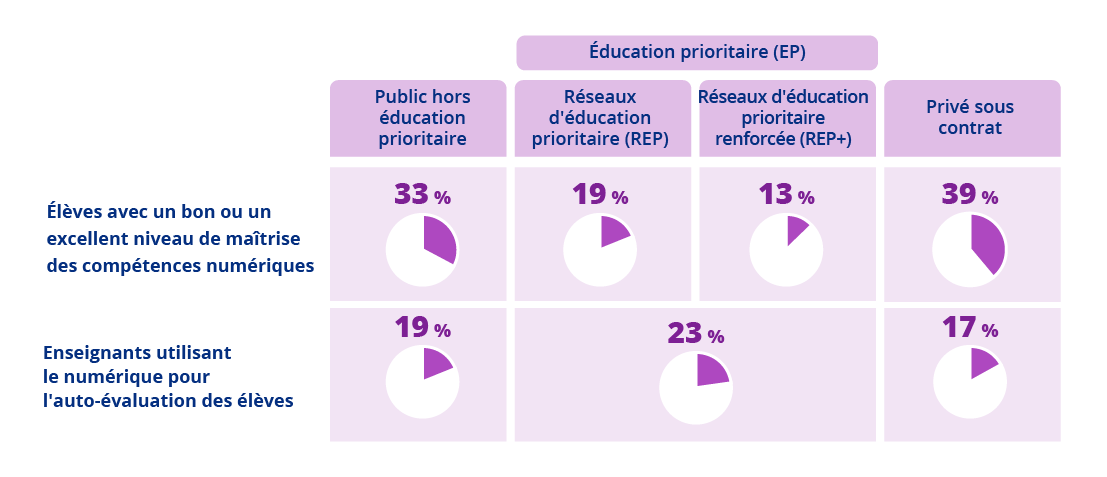

Les réseaux sociaux permettent des formes alternatives ou complémentaires de socialisation mais peuvent aussi avoir des conséquences néfastes : une corrélation est observée entre les syndromes dépressifs et la fréquence de consultation des réseaux sociaux. En 2022, la prévalence des syndromes dépressifs varie de 8 % chez les personnes âgées de 18 à 69 ans consultant les réseaux sociaux moins d’une fois par heure, à 19 % chez celles les compulsant plusieurs fois par heure (fiche 1.7). L’écart est particulièrement prononcé pour les femmes ; la prévalence peut atteindre jusqu’à 26 % chez les femmes âgées de 18 à 24 ans (figure 3). De même, les mineurs âgés de 5 à 17 ans présentent des difficultés psychosociales plus élevées que la moyenne lorsque leur temps quotidien d’exposition aux écrans est élevé. Par ailleurs, les résultats des élèves des pays de l’OCDE ont également tendance à baisser lorsque leur exposition aux écrans augmente [Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, 2024a]. Cet effet reflète en partie les inégalités traditionnelles de résultats scolaires en lien avec le milieu social, car l’usage des écrans est nettement plus élevé chez les enfants d’ouvriers que chez les enfants de cadres. Toutefois, pour les très jeunes enfants, la corrélation entre exposition aux écrans et baisse des résultats s’observe également au sein d’un même milieu social [Ouvrir dans un nouvel ongletBarhoumi, 2025].

tableauFigure 3 – Exposition aux outils numériques et prévalence des syndromes dépressifs

| Catégorie | Plusieurs connexions aux réseaux sociaux par heure | 4 heures ou plus d'exposition quotidienne aux écrans |

|---|---|---|

| 18-24 ans | 30 | 54 |

| Prévalence des syndromes dépressifs | Femmes | Hommes |

| 18-24 ans qui se connectent aux réseaux sociaux moins d'une fois par heure | 12 | 10 |

| 18-24 ans qui se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par heure | 26 | 10 |

- Champ : France hors Mayotte et hors Guyane, personnes âgées de 18 à 24 ans hors résidents en prisons.

- Sources : Inserm-Drees, enquête EpiCov 2022.

graphiqueFigure 3 – Exposition aux outils numériques et prévalence des syndromes dépressifs

- Champ : France hors Mayotte et hors Guyane, personnes âgées de 18 à 24 ans hors résidents en prisons.

- Sources : Inserm-Drees, enquête EpiCov 2022.

Les internautes sont exposés à la haine en ligne et à la cyberviolence ou à des pratiques frauduleuses. En 2022, dans les pays de l’OCDE, les jeunes âgés de 15 ans déclarent fréquemment des expériences négatives dans leurs activités numériques : 36 % mentionnent du contenu inadapté à leur âge, 40 % des informations partagées sans leur consentement, 42 % la réception de messages offensants et 53 % des contenus à caractère discriminatoire [Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, 2025]. Les filles déclarent plus fréquemment être exposées à ces expériences négatives. Selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, dans l’UE, la moitié des internautes âgés de 16 à 29 ans ont été exposés à des messages agressifs ou discriminants en 2023. En France, cette part est parmi les plus élevées et concerne deux tiers des internautes de cette classe d’âge. Un même contenu peut être interprété de façon plus violente par un utilisateur qui n’est pas habitué aux normes sociales des discours sur une plateforme [Ouvrir dans un nouvel ongletGauducheau, Marcoccia, 2023]. De plus, sur certaines plateformes très consultées, et majoritairement fréquentées par des hommes, ces derniers peuvent imposer des normes masculines, voire masculinistes, qui seront perçues plus négativement par les femmes. Le contenu des messages de ces plateformes peut d’ailleurs constituer des infractions pénales.

En France, 3,2 % des personnes majeures ont déclaré avoir été victimes d’atteintes classées comme de la cyberviolence, soit plus d’un tiers des personnes victimes de violences sexuelles non physiques ou de violences psychologiques ou verbales en 2022 [Hadj Larbi et al., 2025]. Dans les établissements scolaires, 28 % des collégiens en 2022 et 23 % des lycéens en 2023 ont déclaré avoir subi de la cyberviolence au cours de l’année scolaire. Selon l’Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, la France et surtout l’Espagne sont situées parmi les pays européens où la part de jeunes âgés de 15 ans qui signalent être victimes de cyberharcèlement est la plus faible en 2022. Cependant, ces deux pays sont aussi parmi ceux où la part de victimes parmi les filles représente plus du double de celle des garçons. Dans les pays de l’OCDE, la part de jeunes âgés de 11 à 15 ans qui déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement est en augmentation, pour atteindre un jeune sur six en 2021‑2022. Cette part est plus élevée pour les enfants de familles monoparentales [Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, 2025].

Par ailleurs, la protection des données personnelles en ligne devient un enjeu croissant : les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (le vol d’un mot de passe ou l’accès à une messagerie par exemple) augmentent en moyenne de 7 % par an entre 2016 et 2023 (fiche 2.7). Les personnes les plus âgées et les moins diplômées ont les pratiques les moins développées en matière de protection des données personnelles et se retrouvent donc concernées par ce type d’atteintes malgré leur exposition plus faible aux supports numériques (fiche 1.9). La part des adultes qui n’utilisent pas les supports numériques par crainte pour leur vie privée est d’ailleurs plus élevée en France, comparativement aux autres pays de l’OCDE : 64 %, contre 56 % en moyenne [Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, 2024b].

26 % des salariés âgés de 20 à 62 ans pratiquent le télétravail en 2023, contre 9 % en 2019

Les outils numériques permettent d’innover dans les méthodes d’apprentissage. En 2022, 46 % des enseignants de collège déclarent utiliser « toujours » ou « assez souvent » le numérique pour aider si nécessaire les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, et 39 % donnent accès aux élèves à des outils numériques pour réaliser des productions variées (fiche 3.5). Les pratiques numériques des enseignants dans le cadre de l’auto‑évaluation sont plus développées dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire (EP). Ainsi, 23 % des enseignants dans les collèges de l’EP utilisent le numérique pour permettre aux élèves de mesurer leurs progrès à l’issue d’une situation d’apprentissage, contre 19 % des enseignants dans le secteur public hors EP et 17 % dans le privé sous contrat (figure 2).

Les outils numériques facilitent également l’accès à des connaissances pour de larges franges de la population. La part des internautes qui accèdent à des formations en ligne en France est, selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, légèrement supérieure à la moyenne de l’UE : 36 % en 2024, contre 34 %. Elle est cependant très nettement inférieure à celles des Pays‑Bas (59 %) et de l’Irlande (61 %) ou de l’Espagne (48 %). La part de la population française qui participe à des activités de formation a presque doublé entre 2013 et 2023, mais elle reste parmi les plus basses des pays de l’OCDE [Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, 2024b]. En France, la part de l’offre de formation en première année dans les formations de l’enseignement supérieur qui est proposée partiellement ou entièrement avec des modalités de suivi en distanciel représente 12 % des places en 2023 (fiche 3.3). Cette offre est particulièrement développée dans les formations en santé et en travail social : 58 % en école de soins infirmiers, 39 % en école de travail social mais aussi 35 % et 44 % dans les deux licences universitaires en santé. Par ailleurs, 31 % des personnes qui suivent des formations professionnelles continues le font avec des modalités distancielles. Cette part est plus élevée pour les cadres et les professions intellectuelles supérieures (46 %), en lien avec des différences de compétences numériques et le contenu des formations qui se prête davantage à une formation dématérialisée. Cependant, en 2024, selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, 13 % seulement des entreprises françaises de plus de dix salariés proposent des formations aux technologies numériques à leurs salariés, contre plus de 35 % au Danemark, en Belgique et en Finlande.

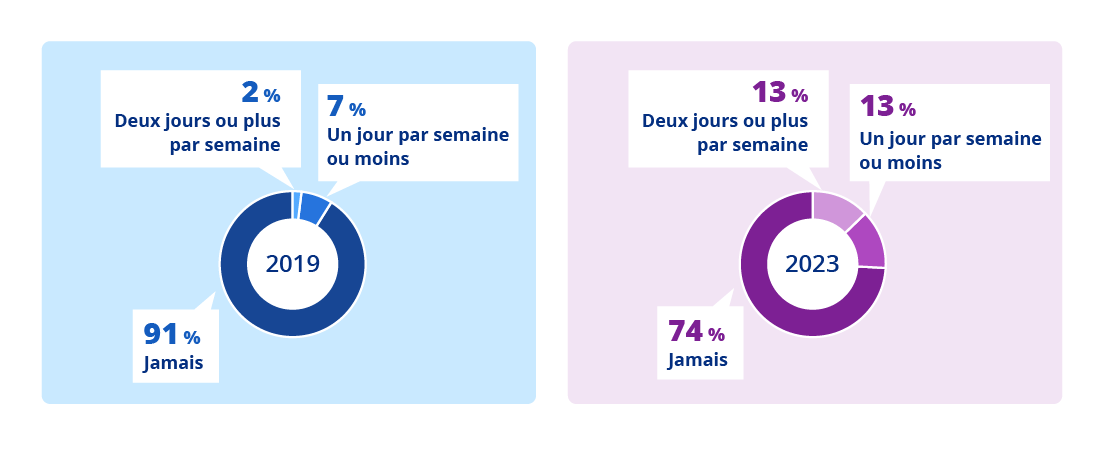

L’organisation du travail s’est modifiée avec le développement de la pratique du télétravail durant la crise du Covid‑19, qui s’est ensuite installée durablement malgré une légère baisse. En France métropolitaine, parmi les salariés de 20 à 62 ans, cette part a été multipliée par trois entre 2019 et 2023, passant de 9 % à 26 % (figure 4, fiche 3.4) ; pour une mesure plus récente sur le champ France hors Mayotte, salariés âgés de 15 ans ou plus, voir [Insee, 2025]. Pour les salariés en télétravail, cette organisation du travail comporte des avantages : moins d’interruptions durant la réalisation des tâches, une plus grande facilité à organiser son travail et moins de pression ressentie. Néanmoins, elle engendre aussi des contraintes : un isolement du collectif de travail et un manque de moyens adaptés à la réalisation des tâches.

tableauFigure 4 – Part de salariés en télétravail selon la fréquence

| Fréquence | 2019 | 2023 |

|---|---|---|

| Deux jours ou plus par semaine | 2 | 13 |

| Un jour par semaine ou moins | 7 | 13 |

| Jamais | 91 | 74 |

- Champ : France hors DOM, salariés de 20 à 62 ans.

- Source : Dares, enquêtes Conditions de travail 2019, Tracov 1 et Tracov 2.

graphiqueFigure 4 – Part de salariés en télétravail selon la fréquence

- Champ : France hors DOM, salariés de 20 à 62 ans.

- Source : Dares, enquêtes Conditions de travail 2019, Tracov 1 et Tracov 2.

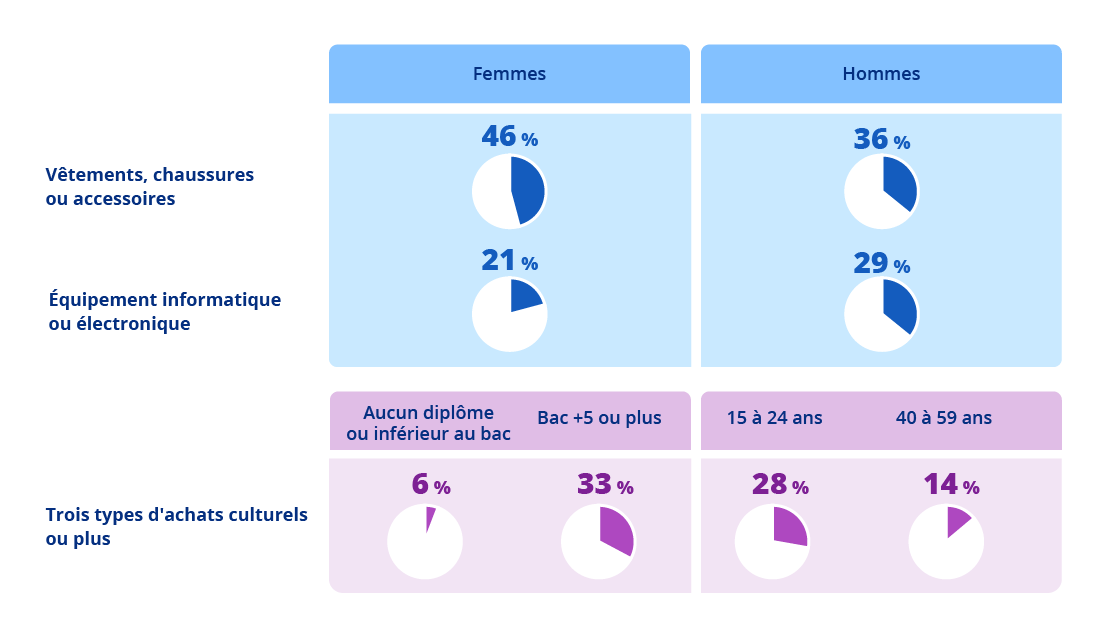

En 2023, un tiers des diplômés d’un bac+5 ou plus ont fait trois types d’achats culturels en ligne sur trois mois

Avec le numérique, les modalités et habitudes de consommation se sont elles aussi modifiées. En 2013, les femmes faisaient moins d’achats en ligne que les hommes : 52 % des femmes âgées de 15 à 44 ans avaient fait au moins un achat en ligne lors des trois mois précédant l’enquête, contre 55 % des hommes du même âge (fiche 2.3). En 2024, le rapport s’est inversé : 83 % des femmes âgées de 15 à 44 ans ont fait un achat en ligne, contre 76 % des hommes. Cependant, les écarts diffèrent suivant le type d’achats : 46 % des femmes achètent en ligne des vêtements, chaussures ou accessoires, contre 36 % des hommes, tandis que 21 % des femmes achètent de l’équipement informatique ou électronique, contre 29 % des hommes (figure 5). Pour les achats culturels en ligne, les différences tiennent à l’âge et au niveau de diplôme des consommateurs. D’une part, en 2023, parmi les personnes âgées de 15 à 24 ans, 28 % ont fait trois types d’achats culturels ou plus lors des trois mois précédant l’enquête, contre 14 % de celles âgées de 40 à 59 ans (fiche 2.4). D’autre part, 33 % des diplômés d’un niveau bac+5 ou plus ont fait trois types d’achats culturels, contre 6 % des personnes sans diplôme ou titulaires d’un diplôme inférieur au baccalauréat.

tableauFigure 5 – Achats en ligne

| Caractéristiques | Vêtements, chaussures ou accessoires | Équipement informatique ou électronique | Trois types d'achats culturels ou plus |

|---|---|---|---|

| Femmes | 46 | 21 | nd |

| Hommes | 36 | 29 | nd |

| Aucun diplôme ou titulaire d'un diplôme inférieur au bac | nd | nd | 6 |

| Bac+5 ou plus | nd | nd | 33 |

| 15 à 24 ans | nd | nd | 28 |

| 40 à 59 ans | nd | nd | 14 |

- nd : non disponible.

- Champ : France hors Mayotte, personnes âgées de 15 ans ou plus vivant dans un logement ordinaire.

- Source : Insee, enquêtes TIC ménages 2023 et 2024.

graphiqueFigure 5 – Achats en ligne

- Champ : France hors Mayotte, personnes âgées de 15 ans ou plus vivant dans un logement ordinaire.

- Source : Insee, enquêtes TIC ménages 2023 et 2024.

Par ailleurs, l’économie circulaire est amplifiée par les plateformes de revente : la part de la population de 12 ans ou plus ayant acheté ou vendu des articles de seconde main en ligne atteint 53 % en 2024 [Ouvrir dans un nouvel ongletCredoc, 2025]. Toutefois, cette évolution réduit les dons aux acteurs de l’économie solidaire, et plus globalement, la numérisation des modes de consommation a tendance à renforcer la position prédominante des grands groupes au détriment des petits commerces. Les paiements par carte des détenteurs de cartes bancaires françaises en direction des pays étrangers permettent d’estimer les volumes de paiements aux grands groupes. Un peu plus de la moitié des paiements internationaux sur des plateformes numériques sont dirigés vers quatre pays qui hébergent les sièges des grands groupes du numérique : 19 % des paiements vers le Luxembourg qui héberge Airbnb et Amazon, 17 % vers les Pays‑Bas qui hébergent Booking et Uber, 14 % vers le Royaume‑Uni qui héberge Easyjet et Tripadvisor et 13 % vers l’Irlande qui héberge Meta, Google et Shein [Gigout‑Magiorani, Lavenant, 2025].

Les transactions par carte bancaire sont en croissance, notamment celles faites sur Internet, dont le nombre est passé de 1,7 milliard en 2017 à 3,7 milliards en 2023. Les paiements par carte bancaire sont le principal moyen de paiement : 61 % de l’ensemble des paiements (sur Internet mais aussi directement chez les commerçants) sont effectués par carte et 3 % par chèque en 2023, contre respectivement 34 % et 23 % en 2006 (fiche 2.5). La généralisation des paiements dématérialisés modifie sur plusieurs plans les interactions entre les clients et les enseignes marchandes, en particulier dans le petit commerce, mais également les interactions au sein des structures marchandes avec une possibilité amoindrie de suspecter les employés de vol [Ouvrir dans un nouvel ongletDanieli, 2023]. La part de la population française qui accède à son compte bancaire en ligne a également fortement augmenté depuis 2006, pour atteindre 72 % en 2024 selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat. Cette part est légèrement supérieure à celle de l’UE mais reste nettement inférieure à celles des Pays‑Bas et des pays scandinaves (plus de 95 %), à l’exception de la Suède.

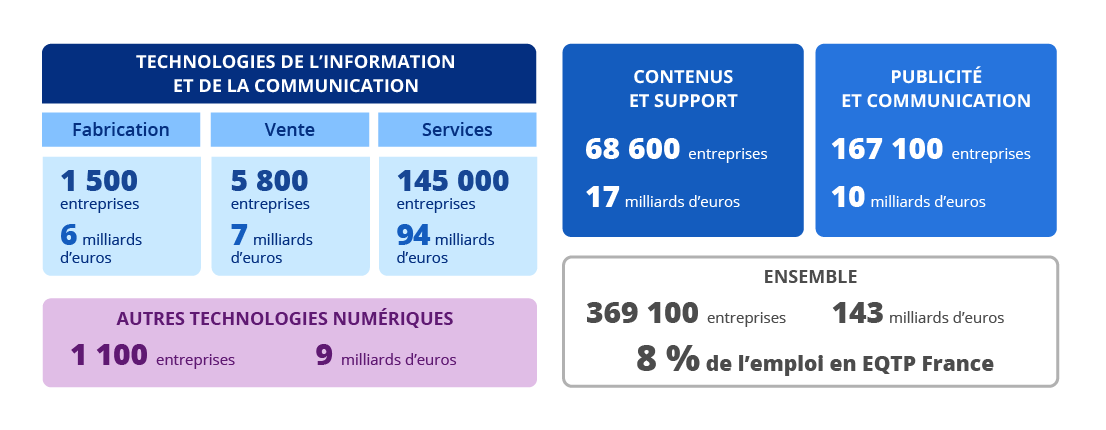

Les emplois dans les secteurs de l’économie numérique représentent 8 % de l’emploi en 2022

Le développement de l’usage des outils numériques dans les pratiques professionnelles est particulièrement fort ; à tel point que définir l’économie numérique est une opération délicate, qui limite la possibilité de faire des comparaisons internationales. La définition retenue dans cet ouvrage regroupe quatre grands secteurs de l’économie numérique, dont les « Technologies de l’information et de la communication (TIC) », subdivisées en trois domaines (encadré). Le secteur des TIC englobe les trois quarts du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée de l’économie numérique avec moins de la moitié des entreprises (figure 6). Dans le secteur des autres technologies numériques et dans les domaines de la vente des TIC et de la fabrication des TIC, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée sont particulièrement élevés en comparaison du nombre d’entreprises, au contraire du secteur de la publicité et de la communication.

tableauFigure 6 – Valeur ajoutée et entreprises des secteurs de l'économie numérique

| Secteur du numérique | Valeur ajoutée (en milliards d'euros) | Entreprises (en milliers) | Poids de l’économie numérique dans l’emploi total en EQTP (en %) |

|---|---|---|---|

| Fabrication des technologies de l’information et de la communication (TIC) | 6 | 1,5 | nd |

| Vente des TIC | 7 | 5,8 | nd |

| Services des TIC | 94 | 145,0 | nd |

| Contenus et supports | 17 | 61,8 | nd |

| Publicité et communication | 10 | 153,8 | nd |

| Autres technologies numériques | 9 | 1,1 | nd |

| Ensemble | 143 | 369,1 | 8 |

- nd : non disponible.

- Champ : France, établissements marchands des secteurs du numérique, actifs (hors particuliers-employeurs), au 31 décembre 2022.

- Source : Insee, Ésane 2022.

graphiqueFigure 6 – Valeur ajoutée et entreprises des secteurs de l'économie numérique

- Champ : France, établissements marchands des secteurs du numérique, actifs (hors particuliers-employeurs), au 31 décembre 2022.

- Source : Insee, Ésane 2022.

En 2022, le chiffre d’affaires des entreprises de l’économie numérique est particulièrement élevé dans le domaine des services des TIC (200 milliards d’euros (Md€)), porté par les entreprises dans les activités de programmation, conseil et autres activités informatiques (96 Md€) et les télécommunications (67 Md€) (fiche 4.2). Dans ces deux catégories, le chiffre d’affaires est respectivement réalisé à 66 % et 95 % par les grandes entreprises, contre 35 % dans le secteur de la publicité et de la communication. Par ailleurs, le poids de l’économie numérique dans les secteurs marchands non agricoles et non financier est de 8 % des emplois en équivalent temps plein (EQTP). Cette part est nettement supérieure en Île‑de‑France. Le chiffre d’affaires des 369 100 entreprises de l’économie numérique en France est de 365 Md€ en 2022 et leur valeur ajoutée est de 143 Md€, soit 10 % de la valeur ajoutée générée par l’ensemble des entreprises des secteurs marchands non agricole et non financier.

Selon les données d’Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, pour la branche d’activité de l’information et de la communication de la nomenclature Ouvrir dans un nouvel ongletNACE qui ne recouvre pas complètement le périmètre des secteurs de l’économie numérique de l’ouvrage, la valeur ajoutée est de 129 Md€ en 2022 en France. Cette branche représente 5,4 % de la valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie en France, contre 5,3 % dans l’UE ; les parts les plus élevées sont celles de Malte (11,3 %), qui héberge des sociétés spécialisées dans les services numériques, et de l’Irlande (17,4 %), qui héberge de grandes entreprises de l’économie numérique.

L’augmentation du nombre d’unités légales économiquement actives entre 2014 et 2022 est deux fois plus forte dans les secteurs du numérique en comparaison de l’ensemble des secteurs de l’économie : +84 % contre +43 % (fiche 4.1). Cette évolution est portée en particulier par le secteur de la publicité et de la communication (+111 %), le secteur des contenus et des supports (+84 %) et, dans une moindre mesure, par le domaine des services des TIC (+70 %). Ces secteurs et domaines sont ceux où les parts d’entrepreneurs individuels sont les plus fortes, entre 45 % et 74 %. Les créateurs dans l’économie numérique sont plus souvent diplômés du deuxième cycle de l’enseignement supérieur et ont moins de 30 ans, surtout pour les entreprises individuelles, rapportés aux autres secteurs.

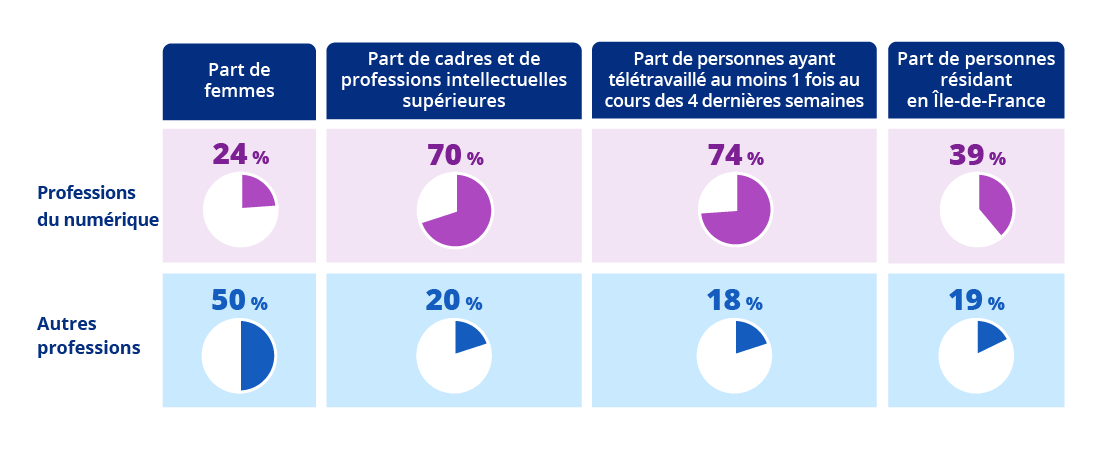

24 % de femmes et 70 % de cadres et de professions intellectuelles supérieures dans les professions du numérique

Entre 2021 et 2023, 1,3 million de personnes exercent une profession du numérique, soit 4,6 % des actifs occupés. Elles ne travaillent pas toutes dans des entreprises de l’économie numérique de même que ces dernières n’emploient pas seulement des professionnels du numérique.

Les professions du numérique sont peu féminisées avec seulement 24 % de femmes, en moyenne de 2021 à 2023 (figure 7, fiche 4.3). Sur ce plan, la France est dans la moyenne de l’UE selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat. Dans les pays de l’UE entre 2018 et 2023, le nombre de femmes dans ces métiers est en augmentation moyenne annuelle de 8 %, contre 5 % pour les hommes selon l’Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, mais le chemin vers la parité reste très long. Par ailleurs, les emplois de cadres et de professions intellectuelles supérieures sont surreprésentés dans les métiers numériques : 70 %, contre 20 % dans les autres métiers. Ces métiers sont également davantage exercés par des personnes qui résident en Île‑de‑France : 39 %, contre 19 % dans les autres métiers.

tableauFigure 7 – Caractéristiques des professions du numérique

| Caractéristiques | Professions du numérique | Autres professions |

|---|---|---|

| Part de femmes | 24 | 50 |

| Part de cadres et de professions intellectuelles supérieures | 70 | 20 |

| Part de personnes ayant télétravaillé au moins 1 fois au cours des 4 dernières semaines | 74 | 18 |

| Part de personnes résidant en Île-de-France | 39 | 19 |

- Champ : France hors Mayotte, actifs occupés.

- Source : Insee, enquête Emploi en continu 2023 ; traitement Dares.

graphiqueFigure 7 – Caractéristiques des professions du numérique

- Champ : France hors Mayotte, actifs occupés.

- Source : Insee, enquête Emploi en continu 2023 ; traitement Dares.

La famille de métiers « informatique et systèmes d’information » regroupe 50,9 % des personnes exerçant une profession du numérique, en moyenne de 2021 à 2023, tandis que la famille « analyse de données et intelligence artificielle » en regroupe 2,5 %, contre 1,4 % en 2009. Les tensions de recrutement dans les professions du numérique persistent en 2023, en particulier pour les emplois de techniciens, mais elles ont tendance à baisser pour les ingénieurs (fiche 1.3).

L’emploi dans les secteurs du numérique, dont le périmètre est distinct de celui des professions du numérique, est concentré dans les grandes agglomérations, en Île‑de‑France en particulier, et cette concentration se renforce entre 2018 et 2022 (fiche 4.4). Les cadres et les professions intellectuelles supérieures sont surreprésentés parmi les salariés du numérique en Île‑de‑France, ce qui contribue à y rehausser le salaire horaire net moyen global dans ce secteur : 27 euros, contre 19 euros en France hors Île‑de‑France et hors DOM. La part de spécialistes des TIC dans l’emploi en France est similaire à la moyenne de l’UE selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat : 5 %, contre au moins 7 % aux Pays‑Bas, en Finlande, au Luxembourg et en Suède. Les périmètres d’Eurostat et de l’OCDE sur les spécialistes des TIC correspondent plutôt aux professions du numérique qu’aux salariés des entreprises des secteurs du numérique (encadré).

L’usage des technologies d’intelligence artificielle dans les entreprises françaises est passé de 6 % à 10 % entre 2023 et 2024

Dans les entreprises françaises, l’usage du numérique dans la communication et l’adoption d’outils numériques dans les tâches continuent d’augmenter. En 2022, 50 % des personnes en emploi et 87 % des cadres déclarent utiliser le numérique la majorité du temps, avec des usages toutefois très différenciés [Insee, 2025]. En 2023, 69 % des entreprises de dix salariés ou plus ont un site web et 67 % utilisent au moins un média social (fiche 3.1). Les entreprises de 250 salariés ou plus sont davantage présentes en ligne que les autres entreprises et avec des disparités encore plus prononcées selon le secteur. Par exemple, les entreprises de 250 salariés ou plus qui proposent une application mobile sont globalement peu nombreuses : 10 %. Cependant, cette part est de 22 % dans les entreprises du commerce et de 17 % dans l’hébergement et la restauration, contre 4 % dans l’industrie manufacturière et 1 % dans la construction.

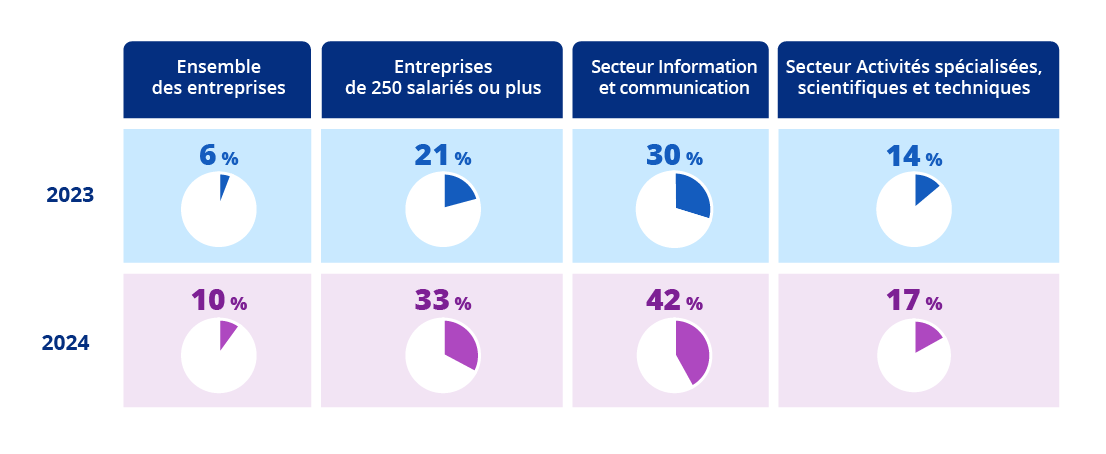

L’usage déclaré des technologies d’intelligence artificielle (IA) a augmenté dans les entreprises françaises entre 2023 et 2024 : il est passé de 6 % des entreprises à 10 % (figure 8, fiche 3.2). L’augmentation est forte pour les petites et moyennes entreprises, en particulier pour les secteurs où l’IA était la moins implantée. Néanmoins, elle reste nettement plus usitée dans les entreprises de 250 salariés ou plus (33 % en 2024) mais aussi dans les secteurs les plus proches de l’économie numérique : 42 % dans l’information et la communication et 17 % dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, contre 5 % dans l’hébergement et la restauration et 3 % dans la construction. L’usage de l’IA n’est pas toujours déclaré par les salariés lorsque la pratique n’est pas encouragée par les entreprises. Dans la population âgée de 12 ans ou plus, la part de personnes déclarant utiliser l’IA dans leur vie professionnelle ou personnelle a augmenté : 33 % en 2024, contre 20 % en 2023 [Ouvrir dans un nouvel ongletCredoc, 2025]. Des disparités s’observent selon l’âge : l’IA est utilisée par 58 % des 18‑24 ans en 2024, contre 25 % des 40‑59 ans. Dans le secteur médical, l’IA commence à s’insérer dans les pratiques des médecins, mais ces derniers ont des postures très variées face à ce nouvel outil, même si la diffusion de l’IA est considérée comme amenée à se poursuivre, notamment en radiologie [Ouvrir dans un nouvel ongletArena et al., 2024].

tableauFigure 8 – Usage déclaré de l'intelligence artificielle dans les entreprises

| Catégorie | 2023 | 2024 |

|---|---|---|

| Ensemble des entreprises | 6 | 10 |

| Entreprises de 250 salariés ou plus | 21 | 33 |

| Secteur Information et communication | 30 | 42 |

| Secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 14 | 17 |

- Champ : France, entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs principalement marchands hors secteurs agricole, financier et d'assurance.

- Source : Insee, enquête TIC entreprises 2024.

graphiqueFigure 8 – Usage déclaré de l'intelligence artificielle dans les entreprises

- Champ : France, entreprises de 10 salariés ou plus des secteurs principalement marchands hors secteurs agricole, financier et d'assurance.

- Source : Insee, enquête TIC entreprises 2024.

Par ailleurs, les entreprises de 250 salariés ou plus sont aussi celles qui protègent le plus leurs données (fiche 1.9). Les données des entreprises peuvent être convoitées par des organisations commerciales ou criminelles ou même par d’autres États, ce qui soulève des enjeux de sécurité. Le rapport 2024 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) indique une augmentation constante du nombre de sanctions, de mises en demeure et de notifications de violations de données : 5 629 violations en 2024 (+20 % par rapport à 2023) [Ouvrir dans un nouvel ongletCNIL, 2025].

La part d’entreprises françaises qui déclarent utiliser les médias sociaux est supérieure à la moyenne de l’UE : 67 % contre 61 % (fiche 3.8). Toutefois, elles les utilisent moins que les pays nordiques, le Benelux et l’Irlande, ou de petits pays comme Malte. Par ailleurs, 10 % seulement des entreprises françaises utilisent des outils d’IA. Cette part est plus faible que dans la plupart des pays de l’UE, notamment le Danemark (28 %), mais également la Belgique (25 %), les Pays‑Bas (23 %) ou l’Allemagne (20 %). Enfin, les entreprises françaises sont également moins nombreuses à pratiquer le commerce en ligne que celles de nombre d’autres pays de l’UE : 17 %, contre 37 % au Danemark, 35 % en Irlande, 34 % en Espagne, 32 % à Malte, 30 % en Belgique et 29 % aux Pays‑Bas. Les pays qui hébergent les sièges des grands groupes, les Pays‑Bas et l’Irlande, ou des services des TIC, Malte, sont parmi les pays dont les entreprises ont les solutions technologiques les plus développées.

Selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, la part d’entreprises françaises de dix salariés ou plus avec un indice d’intensité numérique élevé ou très élevé en 2024 est de seulement 23 %, contre plus de 55 % dans les pays scandinaves, à l’exception de la Norvège. Les autres pays de l’UE dont les données sont disponibles et sous le seuil de 25 % sont la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce et la Hongrie. Cette plus faible intensité numérique dans la sphère professionnelle est notamment illustrée par les données sur les réunions en ligne : en 2022, 44 % des entreprises françaises de dix salariés ou plus en organisent, contre plus de 75 % des entreprises scandinaves.

Deux tiers des exploitations agricoles de bovins qui produisent du lait utilisent des robots et des automates

Dans les activités médicales, les téléconsultations chez les médecins généralistes libéraux, pratiquement inexistantes avant la pandémie de Covid‑19, ont connu un pic au moment de la première vague avec 24 % des consultations en avril 2020. Elles ont baissé depuis la fin de la pandémie ; leur part dans le total des consultations des généralistes libéraux s’est stabilisée autour de 2 % en 2023 (fiche 3.6). En revanche, le nombre de téléconsultations continue à augmenter fortement auprès des médecins salariés en centre de santé. La France est toutefois un des pays européens où les téléconsultations sont les plus faiblement pratiquées selon l’Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE. En revanche, les outils numériques permettent d’améliorer la prise de rendez‑vous : 36 % des médecins généralistes libéraux sont dotés de ce type d’outil en 2022, contre 23 % en 2019. La France est, selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, un des pays européens où la part de rendez‑vous pris en ligne est la plus élevée en 2024, seulement devancée par la Finlande, les Pays‑Bas et surtout la Norvège.

La transition numérique dans le monde de la santé peut permettre de lutter contre certaines inégalités sociales et territoriales dans l’accès à l’offre de soins, mais elle peut aussi créer de nouvelles inégalités, en particulier si les professionnels de santé ne sont pas suffisamment formés pour aider les usagers. Cette tension entre opportunités et risques ou difficultés d’utilisation se retrouve également dans le domaine du travail social. Par exemple, dans le cas de la protection judiciaire de la jeunesse, les outils numériques offrent aux éducateurs d’autres façons de contacter les jeunes qu’ils suivent ou de se renseigner sur eux [Ouvrir dans un nouvel ongletKervella, 2024]. De même, les outils numériques ont partiellement permis d’alléger l’isolement des résidents en maison de retraite médicalisée pendant la crise du Covid‑19 [Ouvrir dans un nouvel ongletHumbert et al., 2025]. Ces usages ne se sont pas maintenus par la suite, car ils nécessitent notamment des moyens humains élevés pour accompagner les résidents.

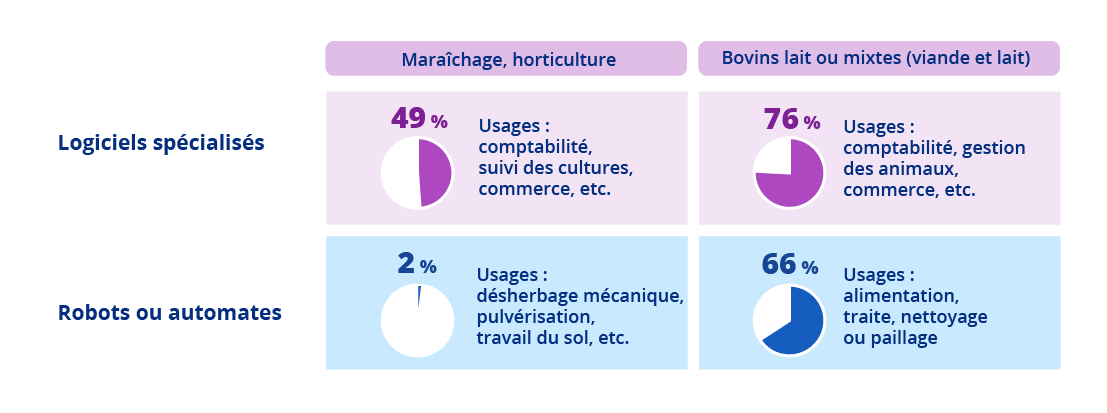

L’agriculture est un autre domaine dans lequel les équipements numériques sont devenus courants, en particulier dans les exploitations animales. En 2023, la part d’exploitations qui utilisent des logiciels spécialisés est de 30 % pour les exploitations de fruits et d’autres cultures permanentes, de 49 % pour les exploitations de maraîchage et d’horticulture et elle s’élève à 76 % pour celles de bovins lait et de bovins lait et viande ((figure 9), fiche 3.7). Les robots et les automates sont moins répandus. Dans les productions végétales, ils ne sont utilisés qu’en maraîchage et horticulture (2 %), et leur part varie de 12 % pour les exploitations d’ovins, de caprins et d’autres herbivores à 66 % pour celles de bovins. Ces outils permettent d’améliorer la production avec une rationalisation technologique et facilitent parfois l’émergence d’exploitations davantage respectueuses de l’environnement [Ouvrir dans un nouvel ongletOui, 2024]. Les capteurs numériques permettent une objectivation du changement climatique ou de la pollution qui participe également à une prise de conscience et à des choix productifs par les professionnels de l’agriculture et qui peut aider à orienter les politiques publiques [Ouvrir dans un nouvel ongletLeclerc, 2024].

tableauFigure 9 – Équipements numériques des exploitations agricoles

| Équipements numériques | Maraîchage, horticulture | Bovins lait ou mixtes (viande et lait) |

|---|---|---|

| Logiciels spécialisés | 49 | 76 |

| Robots ou automates | 2 | 66 |

- Champ : France, exploitations agricoles.

- Source : Agreste, enquête sur la structure des exploitations agricoles 2023.

graphiqueFigure 9 – Équipements numériques des exploitations agricoles

- Champ : France, exploitations agricoles.

- Source : Agreste, enquête sur la structure des exploitations agricoles 2023.

97 % de l’empreinte carbone d’un smartphone provient de sa fabrication

La consommation mondiale d’électricité nécessaire au fonctionnement des centres de données est dans une fourchette entre la consommation globale d’électricité de l’Italie et celle de la France [Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, 2024b] et pourrait atteindre celle du Japon d’ici 2030. En France, les centres de données dont la consommation annuelle est d’un gigawattheure (GWh) ou plus consomment globalement 3 900 GWh en 2023, soit 0,9 % de la consommation totale d’électricité dans notre pays (fiche 1.6). Une minorité de ces centres, concentrés en Île‑de‑France et dans le département du Nord, contribuent à la majeure partie de la consommation. La chaleur dégagée par ces centres permet parfois de chauffer des habitations. Toutefois, dans certaines communes qui hébergent des centres de données, en particulier en Seine‑Saint‑Denis, les réseaux d’approvisionnement en énergie sont sous tension [Ouvrir dans un nouvel ongletCNIL, 2023]. Le besoin de centres de données va augmenter dans les prochaines années avec le développement de l’IA et du stockage en ligne des données mais également de l’adoption croissante de ces technologies au fil des générations. Les plus jeunes sont davantage utilisateurs de ce type de technologies : les trois quarts des personnes âgées de 18 à 24 ans utilisent des services de données en ligne, contre la moitié de celles de 40 à 59 ans [Ouvrir dans un nouvel ongletCredoc, 2025]. Le déploiement des centres de données et, plus généralement, la transition numérique soulèvent des enjeux de coût social et environnemental et par extension des tensions géopolitiques, du fait notamment de l’extraction des métaux et terres rares utilisés pour la fabrication des équipements matériels [Ouvrir dans un nouvel ongletCNIL, 2023], (figure 10).

tableauFigure 10 – Conditions de production d'un smartphone

| Catégorie | Pour un smartphone de 150g en moyenne |

|---|---|

| Émissions de CO2 eq (en kg) | 86 |

| Quantité de matériaux utilisés (en kg) | 70 |

| Quantité d'eau utilisé (en L) | 76 000 |

- Champ : Empreinte de la France.

- Sources : Ademe-Arcep, 2022 ; traitement SDES.

graphiqueFigure 10 – Conditions de production d'un smartphone

- Champ : Empreinte de la France.

- Sources : Ademe-Arcep, 2022 ; traitement SDES.

La consommation d’énergie ne constitue qu’une partie des effets de l’économie numérique sur l’environnement. En effet, 97 % de l’empreinte carbone d’un smartphone provient de sa fabrication et seulement 3 % de sa consommation (fiche 1.5). Or, 83 % de la population dispose d'un smartphone en 2024, dont 40 % l’a acheté ou reçu neuf moins de deux ans auparavant. Cette part est toutefois en baisse entre 2020 et 2024 [Ouvrir dans un nouvel ongletCredoc, 2025]. De plus, selon Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat, seulement 8 % des Français ont déposé leur ancien mobile ou smartphone afin qu’il soit recyclé, contre une moyenne de 11 % dans l’UE. La France est un des pays d’Europe les plus producteurs de déchets électroniques, rapportés à la population, avec le Royaume‑Uni, l’Allemagne et les pays scandinaves [Ouvrir dans un nouvel ongletUIT, UNITAR, 2024]. Cette production de déchets dans les pays riches a des conséquences internationales. Au début des années 2020, environ 5 millions de tonnes par an d’équipements ou de déchets électriques et électroniques sont exportés internationalement, notamment des pays à hauts revenus vers des pays à revenus intermédiaires ou faibles, dont une part élevée d’expéditions non contrôlées.

Encadré – Périmètre de l’économie numérique

Le périmètre de l’économie numérique retenu dans cet ouvrage – pour décrire le nombre d’unités légales (fiche 4.1), le chiffre d’affaires des entreprises (fiche 4.2) et la localisation des emplois (fiche 4.4) – est un peu plus large que celui du précédent millésime [Insee, 2019]. Cet élargissement est opéré dans le souci, partagé par les instituts nationaux et internationaux de statistiques, de refléter les évolutions des différentes facettes de l’économie numérique. L’OCDE définit par exemple un cœur de l’économie du numérique et des activités périphériques plus ou moins aisées à intégrer dans le périmètre [Ouvrir dans un nouvel ongletOCDE, 2020]. Le périmètre de l’Insee dans cet ouvrage se fonde sur la nomenclature d’activités française (NAF) qui classe les activités économiques productives. Ces activités sont réparties en secteurs définis par le croisement entre la production de technologies du numérique et l’usage du numérique.

Au croisement de la production et de l’usage, se trouve le secteur des « technologies de l’information et de la communication » qui regroupe la fabrication et la vente (commerce de gros) des équipements numériques mais également les services numériques (édition de logiciels, télécommunications, programmation, traitement des données, etc.). Le secteur des « autres technologies numériques » comprend notamment la production du matériel photographique ou des équipements d’aide à la navigation. Les deux derniers secteurs sont « publicité et communication » ainsi que « contenus et supports », qui englobe par exemple le cinéma et la musique. L’ensemble des activités de photographie ont notamment été ajoutées entre le périmètre de 2019 et le périmètre de cet ouvrage.

Deux types d’activités ne sont pas incluses dans ce périmètre de l’économie numérique. Le commerce de détail des équipements informatiques est exclu : en effet, compte tenu de l’existence d’autres canaux de vente de ce type de produits, comme les enseignes généralistes, au sein desquelles on ne sait pas isoler cette activité, le poids total du commerce de détail des équipements informatiques ne peut être mesuré. Par ailleurs, d’autres activités économiques, effectuées par le biais de plateformes numériques mais correspondant à l’achat de biens (comme Shein) ou de services physiques (comme Uber), ne sont pas comprises dans le périmètre.

En l’absence d’indicateurs permettant de délimiter la « part numérique » de l’activité de ces plateformes, le périmètre de l’ouvrage inclut seulement l’ensemble des effectifs d’une entreprise dont l’activité principale est numérique. Par ailleurs, l’activité de certaines entreprises peut être difficile à identifier, soit que les paiements internationaux soient difficilement identifiables et traçables, soit qu’elles risquent d’être mal classées en termes de produits dans la NAF, notamment l’économie collaborative via des plateformes en ligne, comme Airbnb pour l’hébergement [Askénazy, Bourgeois, 2025] où de l’hébergement est classé en logement, ou encore quand certains services du numérique sont gratuits et donc exclus par définition de l’analyse marchande [Aeberhardt et al., 2020]. Le dossier sur les paiements numériques internationaux [Gigout‑Magiorani, Lavenant, 2025] offre un angle complémentaire à l’approche ici retenue, via le périmètre de l’économie numérique. Il permet d’évaluer les postes de dépenses des ménages et les pays par lesquels les paiements transitent.

Sources

Les résultats sont issus des enquêtes annuelles de recensement (EAR) de 2014 à 2024. Elles permettent de connaître le lieu de résidence des personnes au 1er janvier de l’année précédente et ainsi de repérer celles qui habitaient ou non le même logement un an avant. Du fait de la situation sanitaire liée au Covid‑19, l’enquête de 2021 a été reportée. Ainsi, on ne dispose pas d’information individuelle sur les déménagements ayant eu lieu au cours de l’année 2020.

Le champ de l’étude comprend les mobilités internes au territoire national, hors Mayotte. Il exclut donc les mouvements depuis ou vers l’étranger. Cette restriction explique les écarts avec d’autres publications [Brutel, 2023]. Les enfants de moins de un an, qui n’étaient pas nés au 1er janvier de l’année de mobilité, ne sont pas non plus pris en compte.

Définitions

Une personne en situation d’illectronisme ne possède pas de compétences dans au moins quatre des cinq domaines numériques (rechercher des informations en ligne, communiquer en ligne, utiliser des logiciels, protéger sa vie privée, résoudre des problèmes en ligne), ou ne se sert pas d’Internet (incapacité ou impossibilité matérielle de l’utiliser dans les trois mois précédant l’enquête).

Une personne a des compétences numériques faibles si elle manque de compétences dans un à trois domaines.

Les cinq domaines de compétences numériques sont les suivants. Ils sont mesurés à partir des pratiques (voir Glossaire) effectuées au cours des trois mois précédant l’enquête :

- la recherche d’information (sur des produits et services ou la vérification des sources, etc.) ;

- la communication (envoyer ou recevoir des courriels, etc.) ;

- l’utilisation de logiciels (traitement de texte, etc.) ;

- la protection de la vie privée (refuser les cookies, restreindre l’accès à sa position géographique, etc.) ;

- la résolution de problèmes (accéder à son compte bancaire par Internet, suivre des cours en ligne, etc.).

L’économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu’ils conservent leur valeur. De cette façon, le cycle de vie des produits est étendu afin de réduire l’utilisation de matières premières et la production de déchets.

Les secteurs de l’économie numérique rassemblent les établissements marchands, dont l’APET en NAF rev.2 ou le groupe (A 272) appartient à la liste suivante, regroupée en quatre secteurs : technologies de l’information et de la communication (TIC) subdivisé en trois domaines : Fabrication des TIC (2611Z, 2612Z, 2620Z, 2630Z, 2640Z, 2680Z) – Ventes des TIC (465) – Services des TIC (582, 6110Z, 6120Z, 6130Z, 6190Z, 620, 631, 951) ; contenus et supports (581, 591, 592, 601, 602, 639) ; publicité et communication (7021Z, 731, 7410Z, 7420Z) ; autres technologies numériques (265, 2660Z, 2670Z, 2731Z).

Le chiffre d’affaires représente le montant des affaires (hors taxes) réalisées par une unité statistique (entreprise, unité légale) avec les tiers dans l’exercice de son activité professionnelle normale et courante. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes.

La valeur ajoutée correspond à la production globale de l’entreprise (chiffre d’affaires, production stockée et immobilisée) et les autres produits auxquels on retranche les achats (achats de marchandises, de matières premières et autres achats et charges externes, les variations de stocks des marchandises et de matières premières) et les autres charges d’exploitation. Dit autrement, elle correspond à la différence entre la production globale de l’entreprise (marge commerciale + production de l’exercice) et les consommations de biens et de services en provenance des tiers + autres produits - autres charges.

Les professions du numérique font référence à un ensemble constitué de Ouvrir dans un nouvel ongletsix familles définies par le Cnis (Conseil national de l’information statistique), en 2019, suite à la refonte des PCS (Professions et catégories socioprofessionnelles). Son but est d’avoir une nomenclature commune pour les métiers relatifs au numérique dans les différentes branches professionnelles lors des études sur ces métiers en expansion.

L’indice d’intensité numérique défini par l’OCDE est fondé sur 12 critères. Les entreprises dont les caractéristiques sont conformes à entre 7 et 9 critères ont un indice élevé et celles conformes à 10 ou plus ont un indice très élevé. Les critères de 2024 découlent de thématiques comme la connexion à Internet (par exemple : plus de 50 % des salariés de l’entreprise ont accès à Internet pour leurs activités professionnelles), la vente en ligne, la sécurité numérique (par exemple : usage d’au moins trois mesures de sécurité informatique par l’entreprise), la formation au numérique, la présence de spécialistes du numérique, l’usage de l’IA et le travail à distance.

Pour en savoir plus

Aeberhardt L., Hatier F., Leclair M., Pentinat B., Zafar J.‑D., « L’économie numérique fausse‑t‑elle le partage volume‑prix du PIB ? L’expérience française », Économie et Statistique no 517‑519, octobre 2020.

Arena L., Gaglio G., Vayre J.‑S., « Ouvrir dans un nouvel ongletImbrication et « professionnalisation » des promesses sociotechniques – Le cas de l’IA en radiologie », Réseaux, no 248(6), 2024.

Askénazy P., Bourgeois A., « Vers une meilleure prise en compte de l’hébergement via des plates‑formes en ligne au sein des comptes nationaux », Insee, Documents de travail no 2025‑05, mars 2025.

Barhoumi M., « Ouvrir dans un nouvel ongletUsage des écrans par les enfants de 3 à 4 ans : pratiques et liens avec les apprentissages », Depp, Note d’Information no 25‑37, juin 2025.

CNIL, « Ouvrir dans un nouvel ongletRapport annuel 2024 », avril 2025.

CNIL, « Ouvrir dans un nouvel ongletDonnées, empreinte et libertés », Cahier IP no 9, juillet 2023.

Credoc, « Ouvrir dans un nouvel ongletBaromètre du numérique », mars 2025.

Danieli A., « Ouvrir dans un nouvel ongletLe paiement dans les petits commerces : entre argent liquide et argent dématérialisé », Réseaux, no 238‑239(2), mai 2023.

Gauducheau N., Marcoccia M., « Ouvrir dans un nouvel ongletLa violence verbale dans un forum de discussion pour les 18‑25 ans : comment les jeunes jugent‑ils les messages ? », Réseaux, no 241(5), novembre 2023.

Gigout‑Magiorani T., Lavenant É., « Le commerce numérique et les consommateurs français dans la mondialisation » in Économie et société à l’ère du numérique, coll. « Insee Références », édition 2025.

Guilloton V., « L’usage des technologies de l’information et de la communication par les ménages entre 2009 et 2024 », Insee Résultats, novembre 2024.

Hadj Larbi A., Rakotobe M., Traore B., « Cyberviolences dans les établissements scolaires et dans la société in Économie et société à l’ère du numérique, coll. « Insee Références », édition 2025.

Humbert C., Racin C., Braccini V., Capelli F., Sueur C., Lemaire C., « Ouvrir dans un nouvel ongletLe numérique au service des liens familiaux des résidents en Éhpad avec leurs proches : la pandémie de covid‑19 comme catalyseur de « lien social 2.0 » ? », Recherches familiales, no 22(1), mars 2025.

Insee, « Emploi, chômage, revenus du travail », coll. « Insee Références » édition 2025.

Insee, « L’économie et la société à l’ère du numérique », coll. « Insee Références » édition 2019.

Kervella A., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes professionnels de la PJJ, le numérique et l’accompagnement éducatif », Les Cahiers Dynamiques, no 83(1), octobre 2024.

Leclerc R., « Ouvrir dans un nouvel ongletLe carbone des sols et son public : l’outil Aldo au service de la politique climatique locale ? », Réseaux, no 244(2), mai 2024.

OCDE, « Ouvrir dans un nouvel ongletComment va la vie des enfants à l’ère numérique ? », Éditions OCDE, mai 2025.

OCDE, « Ouvrir dans un nouvel ongletPerspectives de l’économie numérique de l’OCDE 2024 (Volume 2) : Renforcer la connectivité, l’innovation et la confiance », Éditions OCDE, décembre 2024b.

OCDE, “Ouvrir dans un nouvel onglet Managing screen time: How to protect and equip students against distraction ”, PISA in Focus, no 124, mai 2024a.

OCDE, “Ouvrir dans un nouvel onglet A Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy ”, Éditions OCDE, 2020.

Oui J., « Ouvrir dans un nouvel ongletAgriculture de précision et tournant environnemental : enquête sur l’épistémologie d’un modèle agricole appuyé sur des données numériques », Réseaux, no 244(2), mai 2024.

Théviot A. (dir.), « Ouvrir dans un nouvel ongletGouverner par les données ? Pour une sociologie politique du numérique », ENS Éditions, coll. « Gouvernement en question(s) », 2023.

UIT, UNITAR, « Ouvrir dans un nouvel ongletRapport mondial sur les déchets d’équipements électriques et électroniques », novembre 2024.