Économie et société à l'ère du numérique Édition 2025

Cet ouvrage rassemble les données de la statistique publique rendant compte des transformations de l’économie et de la société par le numérique.

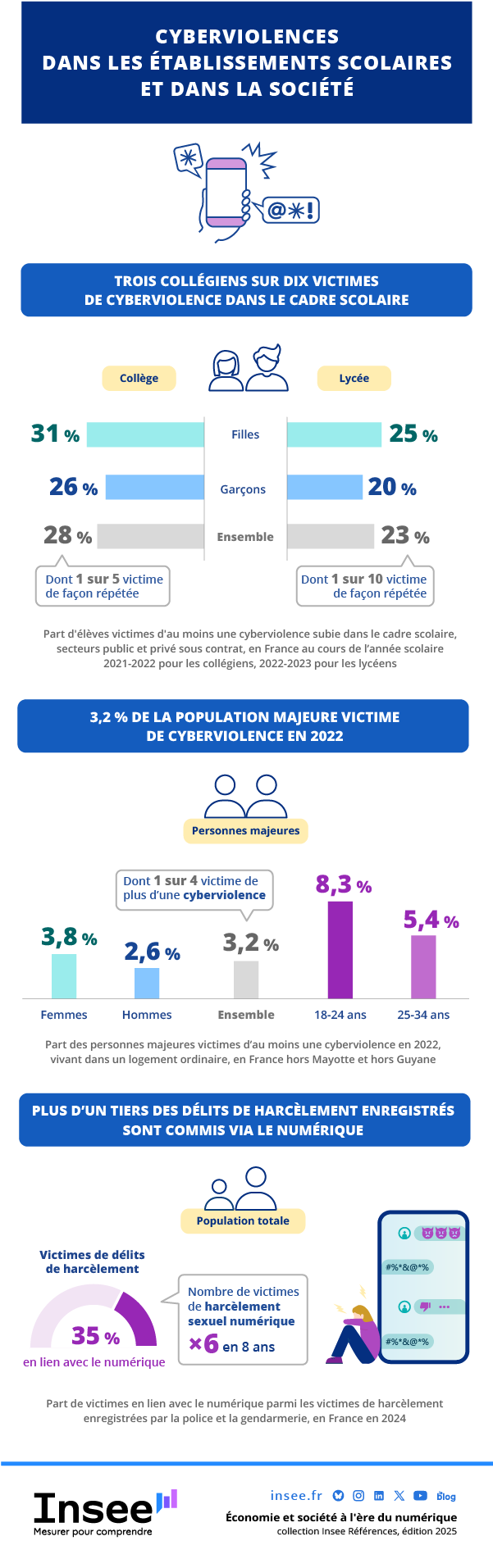

Cyberviolences dans les établissements scolaires et dans la société

Alisée Hadj Larbi (SSMSI), Muriella Rakotobe, Boubou Traore (Depp)

La cyberviolence affecte 3,2 % de la population majeure en 2022. Les mineurs sont particulièrement exposés, avec 28 % des collégiens et 23 % des lycéens victimes de violence en ligne. En 2024, les atteintes en ligne constituent 12 % des atteintes à la personne enregistrées par les forces de sécurité intérieure, en nombre de victimes. Le harcèlement en ligne, l’une des formes de cyberviolence les plus courantes, représente 35 % des délits de harcèlement. Le nombre de victimes de cyberviolence a fortement augmenté ces dernières années, avec notamment six fois plus de victimes de harcèlement sexuel numérique enregistrées en 2024 qu’en 2016 et deux fois plus de victimes d’atteintes à l’intimité. Au collège, 21 % des élèves déclarent avoir subi des insultes en ligne en 2022. Au lycée, c’est le cas de 15 % des élèves en 2023.

Les femmes majeures déclarent davantage être victimes de cyberviolence : 3,8 %, contre 2,6 % des hommes. Au collège, 31 % des filles déclarent des cyberviolences, contre 26 % des garçons. Les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans déclarent 2,6 fois plus souvent des cyberviolences que la moyenne de la population majeure et les immigrés en déclarent près de deux fois moins souvent.

Par ailleurs, le partenaire ou l’ex‑partenaire est le principal auteur connu pour 13 % des cyberviolences. Enfin, un quart des personnes majeures victimes de cyberviolence ont subi plus d’une atteinte. 20 % de l’ensemble des collégiens et 10 % des lycéens ont subi plus d’une cyberviolence.

Insee Références

Paru le :14/10/2025

- 8,9 % de la population majeure victime de violence non physique, dont 3,2 % de cyberviolence en 2022

- Trois collégiens sur dix victimes de cyberviolence dans le cadre scolaire

- 12 % des atteintes à la personne enregistrées en 2024 sont des cyberviolences

- Plus d’un tiers des délits de harcèlement enregistrés sont commis via le numérique

- Les victimes de harcèlement sexuel numérique sont six fois plus nombreuses en 2024 qu’en 2016

- 21 % des collégiens et 15 % des lycéens déclarent subir des insultes verbales ou écrites en ligne

- 43 % des collégiens déclarent être victimes d’insultes au collège en 2022, contre 57 % en 2013

- 3,8 % des femmes majeures victimes de cyberviolence, contre 2,6 % des hommes

- 31 % des collégiennes sont victimes de cyberviolence, contre 26 % des collégiens

- Les 18‑24 ans sont 2,6 fois plus souvent victimes de cyberviolence que la moyenne des majeurs

- Les immigrés majeurs sont presque deux fois moins souvent victimes de cyberviolence que la moyenne

- Chez les majeurs, le partenaire ou l’ex‑partenaire est le principal auteur connu pour 13 % des cyberviolences

- Un quart des personnes majeures ont subi plus d’une atteinte en lien avec le numérique

- Encadré 1 – La définition juridique du harcèlement moral et du harcèlement sexuel

- Encadré 2 – Définitions des atteintes dans les enquêtes nationales de climat scolaire et de victimation auprès des élèves

8,9 % de la population majeure victime de violence non physique, dont 3,2 % de cyberviolence en 2022

Les cyberviolences (ou violences en ligne) désignent les formes d’atteintes aux personnes qui relèvent de l’utilisation d’un outil numérique, qui peut être considéré comme un moyen, un but ou un lieu de ces atteintes. En population générale, les atteintes à la personne et les cyberviolences en particulier sont mesurées par le biais d’enquêtes de victimation [Gonzalez‑Demichel, 2020], où sont distinguées les atteintes visant le logement, les atteintes visant les véhicules, les atteintes visant d’autres biens et les atteintes à la personne (sources). Au sein de ces dernières, les questions relatives à la victimation distinguent violences physiques (sexuelles ou non), violences sexuelles non physiques et violences psychologiques ou verbales. Par simplification, on désignera par violences non physiques l’ensemble des violences sexuelles non physiques et violences psychologiques ou verbales. Pour plus de lisibilité, la mention « numérique » est employée parfois pour remplacer la mention « en lien avec le numérique ». Le champ des infractions en lien avec le numérique désigne les crimes et délits commis à l’aide d’un outil numérique ou visant les outils numériques. Les contraventions, infractions les moins graves, ne figurent pas dans le périmètre de cette étude. En 2022, 3,2 % de la population majeure résidant en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion, déclarent avoir été victimes d’une forme de violence non physique numérique, contre 8,9 % toutes violences non‑physiques confondues (figure 1). Celles‑ci prennent majoritairement la forme d’injures et de harcèlement en ligne, dont sont victimes respectivement 1,4 % et 0,9 % de la population en 2022. 20,5 % des victimes de violences numériques déclarent des dommages psychologiques très importants et 30,5 % des dommages psychologiques importants. Pour autant, seulement 7,3 % des victimes majeures déclarent avoir porté plainte pour au moins une cyberviolence.

tableauFigure 1a – Personnes majeures déclarant avoir été victimes de cyberviolence selon le sexe et l'âge en 2022

| Type d'atteinte | Sexe | Âge | Ensemble | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Femmes | Hommes | De 18 à 24 ans | De 25 à 34 ans | De 35 à 44 ans | De 45 à 54 ans | De 55 à 64 ans | De 65 à 74 ans | 75 ans ou plus | ||

| Violences sexuelles non physiques | 1,3 | 0,2 | 3,8 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |

| Harcèlement sexuel (y c. pressions sexuelles) | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |

| Exhibition sexuelle | 0,7 | 0,1 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |

| Autres violences non physiques | 2,8 | 2,5 | 5,6 | 4,3 | 3,5 | 2,6 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 2,7 |

| Injures | 1,5 | 1,3 | 3,4 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 1,4 |

| Harcèlement | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,9 |

| Menaces | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,7 |

| Diffusion d'images ou d'informations personnelles | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |

| Au moins une atteinte | 3,8 | 2,6 | 8,3 | 5,4 | 3,9 | 2,8 | 2,0 | 0,8 | 0,6 | 3,2 |

- Lecture : 1,5 % des femmes ont été victimes d'injures en lien avec un outil numérique en 2022.

- Champ : France hors Mayotte et hors Guyane, personnes âgées de 18 ans ou plus vivant dans un logement ordinaire.

- Source : SSMSI, enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité 2023 (questionnaire socle).

Trois collégiens sur dix victimes de cyberviolence dans le cadre scolaire

La cyberviolence subie par les élèves dans les établissements scolaires du second degré est mesurée au travers des enquêtes de climat scolaire et de victimation. Celles‑ci s’adressent à un échantillon représentatif d’élèves de France métropolitaine et des DOM qui déclarent, pour l’année scolaire en cours, un certain nombre d’atteintes subies dans le cadre scolaire (sources). Les atteintes de cyberviolence peuvent être accompagnées d’atteintes sans lien avec le numérique, c’est‑à‑dire dans l’établissement scolaire ou aux alentours. Le questionnaire des enquêtes de climat scolaire a été conçu en cohérence avec l’enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité pour permettre autant que possible des comparaisons entre les populations.

Au cours de l’année scolaire 2022‑2023, 23 % des lycéens ont subi au moins une fois une forme de cyberviolence en lien avec le cadre scolaire (figure 2). Parmi les collégiens, 28 % ont été victimes de cyberviolence pendant l’année scolaire 2021‑2022.

tableauFigure 2 – Collégiens et lycéens déclarant avoir été victimes de cyberviolence

| Type de cyberviolence | Collégiens | Lycéens |

|---|---|---|

| Au moins une forme de cyberviolence | 28,4 | 22,7 |

| Violence verbale ou écrite en ligne¹ | 21,1 | 15,0 |

| Diffusion de rumeurs ou de contenus humiliants en ligne² | 8,8 | 9,3 |

| Usurpation d'identité | 5,4 | 4,0 |

| Visionnage forcé d'images ou de vidéos violentes ou sexuelles³ | 4,4 | 2,9 |

| Menace en ligne | 3,6 | 1,7 |

| Sentiment de harcèlement en ligne⁴ | nd | 2,4 |

| Vidéolynchage | 2,5 | 2,1 |

| Racket en ligne | 0,5 | 0,2 |

- nd : non disponible.

- 1. Injure, moquerie, insulte, surnom désagréable, sentiment d'humiliation par téléphone ou Internet.

- 2. Pour les collégiens : « Diffusion de rumeurs, photos ou films humiliants sur Internet », pour les lycéens : « Diffusion de rumeurs, commentaires, photos ou films humiliants sur Internet ».

- 3. Pour les collégiens : « Visionnage contre son gré d'images ou de vidéos à caractère sexuel », pour les lycéens : « Visionnage contre son gré d'images ou de vidéos violentes ou à caractère sexuel ».

- 4. La question n'a pas été posée lors de l'enquête du printemps 2022 auprès des collégiens.

- Lecture : Au printemps 2022, 28,4 % des collégiens déclarent avoir subi au moins une fois une forme de cyberviolence au cours de l'année scolaire.

- Champ : France, élèves des collèges et lycées publics et privés sous contrat, cyberviolences subies dans le cadre scolaire.

- Source : Depp, enquêtes nationales de climat scolaire et de victimation auprès des élèves (collégiens en 2021-2022 et lycéens en 2022-2023).

graphiqueFigure 2 – Collégiens et lycéens déclarant avoir été victimes de cyberviolence

- 1. Injure, moquerie, insulte, surnom désagréable, sentiment d'humiliation par téléphone ou Internet.

- 2. Pour les collégiens : « Diffusion de rumeurs, photos ou films humiliants sur Internet », pour les lycéens : « Diffusion de rumeurs, commentaires, photos ou films humiliants sur Internet ».

- 3. Pour les collégiens : « Visionnage contre son gré d'images ou de vidéos à caractère sexuel », pour les lycéens : « Visionnage contre son gré d'images ou de vidéos violentes ou à caractère sexuel ».

- 4. La question n'a pas été posée lors de l'enquête du printemps 2022 auprès des collégiens.

- Lecture : Au printemps 2022, 28,4 % des collégiens déclarent avoir subi au moins une fois une forme de cyberviolence au cours de l'année scolaire.

- Champ : France, élèves des collèges et lycées publics et privés sous contrat, cyberviolences subies dans le cadre scolaire.

- Source : Depp, enquêtes nationales de climat scolaire et de victimation auprès des élèves (collégiens en 2021-2022 et lycéens en 2022-2023).

Au collège, les taux liés à la cyberviolence sont similaires entre le secteur public et le secteur privé. Au lycée, la cyberviolence est plus souvent déclarée par les élèves du secteur privé sous contrat que ceux du secteur public : 26 % des lycéens du privé sont victimes de violence en ligne, contre 22 % de ceux du public. L’ampleur de la cyberviolence dans les lycées diminue à mesure que la taille de l’établissement augmente : dans les lycées de moins de 300 élèves, 29 % d‘entre eux sont victimes de cyberviolence contre 21 % dans les lycées de plus de 900 élèves. Au collège, ce taux est le même quelle que soit la taille de l’établissement.

12 % des atteintes à la personne enregistrées en 2024 sont des cyberviolences

En 2024, les forces de sécurité intérieure (police nationale et gendarmerie nationale) ont enregistré 125 000 victimes de crimes et délits relevant d’actes portant atteinte ou visant à porter atteinte à la personne en lien avec le numérique. Contrairement aux données issues des enquêtes de victimation, seules les victimes d’infractions qui ont fait l’objet d’une plainte ou qui ont été révélées par les forces de sécurité intérieure sont comptabilisées (sources). Le nombre de victimes enregistrées a augmenté depuis 2016 (+75 000). En 2024, 12 % des victimes enregistrées sont mineures, soit 3 points de plus qu’en 2016.

La part du numérique au sein des atteintes à la personne augmente, passant de 9 % en 2016 à 12 % en 2024. L’utilisation accrue du numérique explique en partie cette tendance. Le taux d’équipement en Internet à domicile des individus augmente pour atteindre 92 % des personnes de plus de 15 ans en 2024. De plus en plus d’individus utilisent quotidiennement Internet : 82 % en 2024 contre 65 % en 2016 [Guilloton, 2024]. En outre, l’usage social d’Internet est plus fréquent : en 2024, 62 % des individus déclarent avoir téléphoné par Internet dans les trois derniers mois, soit une augmentation de 135 % par rapport à 2016. Le taux de personnes ayant utilisé les réseaux sociaux dans les trois derniers mois augmente également fortement : +76 % entre 2009 et 2023, dont +10 % entre 2016 et 2023.

Une atteinte numérique à la personne sur deux correspond à du harcèlement moral, faisant 62 200 victimes en 2024 (figure 3, encadré 1). 19 % des victimes d’atteintes à la personne enregistrées, numériques ou non, sont des victimes de harcèlement moral. Les autres atteintes numériques les plus fréquentes sont les menaces et les atteintes à l’intimité de la personne, qui comptent respectivement 22 800 et 17 500 victimes identifiées par les forces de sécurité intérieure.

tableauFigure 3a – Personnes victimes ou mises en cause par sexe et type d'atteinte en lien avec le numérique en 2024

| Libellé de l'atteinte dans la nomenclature française des infractions | Victimes | Mis en cause | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Femmes | Hommes | Personnes morales | Ensemble | Femmes | Hommes | Personnes morales | Ensemble | |

| Harcèlements | 40 199 | 18 312 | 3 675 | 62 186 | 5 647 | 20 832 | 7 | 26 486 |

| Atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, dont : | 14 701 | 9 702 | 1 213 | 25 616 | 1 974 | 9 660 | 0 | 11 634 |

| Menaces | 12 863 | 8 788 | 1 198 | 22 849 | 1 606 | 8 304 | 0 | 9 910 |

| Atteintes à l'intimité de la personne | 11 800 | 5 257 | 409 | 17 466 | 2 040 | 6 506 | 41 | 8 587 |

| Extorsion ou chantage, dont : | 2 663 | 6 989 | 200 | 9 852 | 124 | 799 | 0 | 923 |

| Chantage | 2 439 | 6 345 | 52 | 8 836 | 90 | 452 | 0 | 542 |

| Diffamation ou injure, dont : | 3 706 | 4 023 | 878 | 8 607 | 1 303 | 1 539 | 6 | 2 848 |

| Diffamation ou injure envers un particulier sans motif discriminatoire | 2 552 | 2 622 | 444 | 5 618 | 823 | 858 | 3 | 1 684 |

| Diffamation ou injure aggravée par un motif discriminatoire | 296 | 366 | 89 | 751 | 68 | 194 | 0 | 262 |

| Dénonciation calomnieuse | 328 | 459 | 91 | 878 | 144 | 114 | 0 | 258 |

| Violences sexuelles non physiques, dont : | 1 337 | 145 | 20 | 1 502 | 25 | 727 | 0 | 752 |

| Harcèlement sexuel | 919 | 99 | 9 | 1 027 | 16 | 448 | 0 | 464 |

| Discrimination | 24 | 26 | 15 | 65 | 11 | 24 | 2 | 37 |

- Lecture : En 2024, les forces de sécurité intérieure ont enregistré 919 cas de femmes victimes de harcèlement sexuel numérique.

- Champ : France.

- Source : SSMSI, bases statistiques des victimes et des mis en causes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2024.

Plus d’un tiers des délits de harcèlement enregistrés sont commis via le numérique

En 2024, 35 % des victimes ont subi du harcèlement en lien avec le numérique. En particulier, les appels téléphoniques et messages malveillants (y compris non liés au numérique comme des lettres papiers) sont le type de harcèlement le plus souvent lié au numérique : 89 % des victimes enregistrées de ces types de harcèlement sont victimes de cyberviolence (figure 4). Au contraire, les menaces d’atteintes aux biens et le harcèlement moral au travail n’ont un lien avec le numérique que dans respectivement 13 % et 12 % des cas.

tableauFigure 4 – Personnes victimes de harcèlement en 2024

| Libellé de l'harcèlement dans la nomenclature française des infractions | En lien avec le numérique | Sans lien avec le numérique |

|---|---|---|

| Appels téléphoniques ou messages malveillants | 26 970 | 3 462 |

| Usurpation d'identité pour nuire à l'honneur ou à la considération de la personne | 17 725 | 35 725 |

| Harcèlement moral (hors travail et conjoint) | 9 164 | 38 705 |

| Harcèlement moral sur conjoint | 6 310 | 21 793 |

| Harcèlement moral au travail | 1 432 | 10 852 |

| Menaces d'atteinte aux biens | 585 | 3 853 |

- Note : Les catégories bizutage et autres harcèlements concernent moins de 100 victimes et ne sont donc pas représentées.

- Lecture : En 2024, parmi les victimes de harcèlement enregistrées par les forces de sécurité intérieure, 1 432 ont été victimes de harcèlement moral au travail en lien avec le numérique.

- Champ : France.

- Source : SSMSI, bases statistiques des victimes et des mis en causes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2024.

graphiqueFigure 4 – Personnes victimes de harcèlement en 2024

- Note : Les catégories bizutage et autres harcèlements concernent moins de 100 victimes et ne sont donc pas représentées.

- Lecture : En 2024, parmi les victimes de harcèlement enregistrées par les forces de sécurité intérieure, 1 432 ont été victimes de harcèlement moral au travail en lien avec le numérique.

- Champ : France.

- Source : SSMSI, bases statistiques des victimes et des mis en causes de crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie en 2024.

Les victimes de harcèlement sexuel numérique sont six fois plus nombreuses en 2024 qu’en 2016

Le nombre de victimes de harcèlement sexuel numérique a été multiplié par six depuis 2016 : plus de 1 000 victimes ont été enregistrées par les forces de sécurité intérieure en 2024, contre moins de 200 en 2016. La part du numérique dans le harcèlement sexuel augmente aussi : il concerne 11 % des victimes en 2016 contre 22 % en 2024. Cette augmentation a été particulièrement forte en 2021 (+2 points, soit 21 %), en partie du fait de l’augmentation de la connectivité induite par la crise sanitaire et l’augmentation du télétravail [Nougaret et al., 2024].

Les atteintes à la vie privée sont les atteintes enregistrées le plus souvent en lien avec le numérique. La part du numérique dans ces atteintes est en augmentation depuis 2016 : le numérique concernait 83 % des victimes, contre 91 % en 2024. Leur nombre a d’ailleurs plus que doublé : 17 100 en 2024, contre 7 500 en 2016.

21 % des collégiens et 15 % des lycéens déclarent subir des insultes verbales ou écrites en ligne

La cyberviolence subie par les élèves du second degré prend très souvent la forme d’une insulte, d’une moquerie, d’un surnom désagréable ou d’une humiliation, pour 21 % des collégiens et 15 % des lycéens. La diffusion de rumeurs, commentaires, photographies ou films humiliants sur Internet fait également partie des cyberviolences les plus fréquentes : 9 % des lycéens et des collégiens la subissent. Les autres formes de cyberviolence concernent chacune 5 % des élèves ou moins (encadré 2). Les cyberviolences s’inscrivent dans un contexte global de violence : 66 % des collégiens et 51 % des lycéens sont victimes d’atteintes verbales (un surnom, une insulte, une humiliation ou une moquerie) en ligne ou hors ligne.

L’enquête Sivis (Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire) recense les incidents graves survenus en milieu scolaire et remontés auprès des personnels de directions (sources). Parmi les incidents graves signalés par les chefs d’établissement au collège et au lycée au cours de l’année scolaire 2023‑2024, 4 % sont des atteintes à la vie privée (via les réseaux sociaux notamment) et dans une moindre mesure, du « vidéolynchage ». Ces signalements sont plus fréquents au collège qu’au lycée.

43 % des collégiens déclarent être victimes d’insultes au collège en 2022, contre 57 % en 2013

Les déclarations de cyberviolences sont nettement plus fréquentes chez les collégiens et les lycéens qu’auprès des personnes majeures. La différence de dispositif ne permet pas de proposer une analyse formelle de cet écart. Toutefois, trois éléments peuvent l’éclairer : une forte exposition des jeunes au monde numérique, un déplacement ou une adaptation de certaines formes de violence aux outils numériques et des manques éventuels dans l’apprentissage d’un usage responsable des technologies de l’information et de la communication (TIC) durant leur scolarité.

La proportion de collégiens déclarant être victimes d’insultes au cours de l’année scolaire est en nette diminution par rapport aux enquêtes précédentes. En effet, 43 % des collégiens en subissent en 2022, contre 50 % en 2017 et 57 % en 2013. Au lycée, la prévalence des insultes reste globalement stable par rapport à 2015 et 2018. L’introduction récente de la cyberviolence dans les enquêtes ne permet pas de le documenter, mais le niveau élevé de cyberviolence observé au collège suggère que la diminution des violences verbales en milieu scolaire pourrait s’accompagner d’un report vers des formes numériques.

Par ailleurs, d’après les enquêtes de climat scolaire et de victimation, la quasi‑totalité des élèves utilisent au quotidien des outils numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs ou consoles de jeux vidéo). De plus, une large majorité des élèves du secondaire fréquentent régulièrement les réseaux sociaux : 74 % des collégiens et 88 % des lycéens y passent souvent ou assez souvent du temps, tandis que seuls 10 % des collégiens et 2 % des lycéens affirment ne jamais les utiliser. Une utilisation aussi fréquente d’Internet et une participation active à la communication sur les réseaux sociaux les exposent à un risque élevé d’être la cible de cyberviolence [Ouvrir dans un nouvel ongletBlaya, 2025].

D’après l’enquête ICILS de 2023 (International Computer and Information Literacy Study), 64 % des élèves de quatrième en France déclarent avoir étudié l’usage responsable des réseaux sociaux. Concernant le cyberharcèlement, 69 % des élèves disent y avoir été sensibilisés durant leur scolarité [Ouvrir dans un nouvel ongletFernandez et al., 2024].

3,8 % des femmes majeures victimes de cyberviolence, contre 2,6 % des hommes

En 2022, les femmes déclarent davantage que les hommes être victimes de violences non physiques (10,0 % contre 7,7 %), et en particulier de cyberviolences : 3,8 % des femmes âgées de 18 ans ou plus en sont victimes, contre 2,6 % des hommes (figure 1). Les femmes majeures sont aussi plus souvent victimes de cyberviolences à caractère sexuel, comme le harcèlement sexuel en ligne ou les exhibitions sexuelles : 0,7 % d’entre elles sont concernées, contre 0,1 % des hommes dans les deux cas.

Toutefois, certaines atteintes touchent davantage les hommes majeurs. Ils sont plus souvent victimes de menaces que les femmes (2,3 % contre 1,5 %) et d’injures toutes formes confondues (4,6 % contre 4,1 %). Cependant, cet écart n’est pas significatif pour les seules atteintes en lien avec le numérique.

31 % des collégiennes sont victimes de cyberviolence, contre 26 % des collégiens

Au collège comme au lycée, la part des filles victimes d’au moins une forme de cyberviolence est supérieure à celle des garçons. Pour les filles comme pour les garçons, les victimations sont plus nombreuses au collège qu’au lycée. En effet, 31 % des collégiennes et 25 % des lycéennes déclarent au moins une forme de cyberviolence, contre 26 % des collégiens et 20 % des lycéens (figure 5).

tableauFigure 5 – Collégiens et lycéens déclarant avoir été victimes de cyberviolence selon le sexe

| Type de cyberviolence | Collégiennes | Collégiens | Lycéennes | Lycéens |

|---|---|---|---|---|

| Violences verbales ou écrites en ligne¹ | 24,0 | 18,3 | 16,2 | 13,8 |

| Diffusion de rumeurs ou de contenus humiliants en ligne² | 10,5 | 7,2 | 11,5 | 7,1 |

| Usurpation d'identité | 6,2 | 4,6 | 4,1 | 3,9 |

| Menace en ligne | 4,4 | 2,9 | 2,0 | 1,4 |

| Visionnage forcé d'images ou de vidéos violentes ou sexuelles³ | 3,7 | 5,2 | 2,8 | 3,0 |

| Sentiment de harcèlement en ligne⁴ | nd | nd | 2,9 | 1,8 |

| Vidéolynchage | 1,8 | 3,1 | 1,8 | 2,3 |

| Racket en ligne | 0,5 | 0,4 | ns | ns |

| Au moins une forme de cyberviolence | 30,6 | 26,2 | 24,9 | 20,4 |

- nd : non disponible ; ns : non significatif.

- 1. Injure, moquerie, insulte, surnom désagréable, sentiment d'humiliation par téléphone ou Internet.

- 2. Pour les collégiens : « Diffusion de rumeurs, photos ou films humiliants sur Internet », pour les lycéens : « Diffusion de rumeurs, commentaires, photos ou films humiliants sur Internet ».

- 3. Pour les collégiens : « Visionnage contre son gré d'images ou de vidéos à caractère sexuel », pour les lycéens : « Visionnage contre son gré d'images ou de vidéos violentes ou à caractère sexuel ».

- 4. La question n'a pas été posée lors de l'enquête du printemps 2022 auprès des collégiens.

- Lecture : Au printemps 2022, 24,0 % des collégiennes déclarent avoir été victimes de violences verbales ou écrites en ligne.

- Champ : France, élèves des collèges et lycées publics et privés sous contrat, cyberviolences subies dans le cadre scolaire.

- Source : Depp, enquêtes nationales de climat scolaire et de victimation auprès des élèves (collégiens en 2021-2022 et lycéens en 2022-2023).

Les filles sont beaucoup plus souvent victimes que les garçons de la diffusion de rumeurs, de commentaires, de photographies ou de films humiliants par Internet : 11 % contre 7 %, au collège comme au lycée. Au collège, les filles subissent aussi davantage d’insultes, injures, moqueries, surnoms ou humiliations via les outils numériques (24 % contre 18 %).

Les 18‑24 ans sont 2,6 fois plus souvent victimes de cyberviolence que la moyenne des majeurs

Toutes atteintes confondues, les personnes âgées de 18 à 34 ans sont en moyenne nettement plus souvent victimes de violences non physiques que la moyenne des personnes majeures. En particulier, les 18‑24 ans subissent 2,2 fois plus souvent de violences non physiques que la moyenne et 2,6 fois plus souvent de cyberviolences. En particulier, 27,7 % des jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans déclarent avoir été victimes de violences non physiques en 2022, soit 3,1 fois plus que l’ensemble de la population.

À l’inverse, les plus de 45 ans subissent moins d’atteintes que la moyenne. Les cyberviolences sexuelles (harcèlement sexuel, pression pour obtenir un rapport sexuel, exhibition sexuelle) sont les atteintes pour lesquelles les différences sont les plus élevées. Par exemple, les 18‑24 ans sont 3,8 fois plus souvent victimes que la moyenne de harcèlement sexuel en lien avec le numérique, alors que pour les 35 ans ou plus, la part de victimes est toujours inférieure à la moyenne.

Dans l’ensemble, les personnes titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur sont 1,6 fois plus souvent victimes que la moyenne de violences non physiques et 1,4 fois plus de cyberviolences. En particulier, les personnes sans diplôme ou détentrices d’un CAP ou du brevet sont respectivement 2,5 et 1,6 fois moins victimes de violences non physiques que la moyenne de la population majeure. Ces différences sont à rapprocher d’une utilisation moindre d’Internet des personnes sans diplôme par rapport à la population générale : ainsi, en 2023, 61 % des personnes sans diplôme avaient utilisé Internet au cours des trois mois précédant l’enquête, contre 87 % pour l’ensemble des personnes de 15 ans ou plus. L’usage d’Internet est toutefois similaire à celui de l’ensemble de la population pour les personnes détentrices d’un CAP ou d’un brevet (87 %) [Guilloton, 2024]. Ces effets sont également à articuler avec la part moins élevée de personnes diplômées du supérieur dans les tranches les plus âgées de la population et, dans une moindre mesure, avec le fait que les femmes déclarent plus souvent que les hommes un diplôme du supérieur (sources).

Les immigrés majeurs sont presque deux fois moins souvent victimes de cyberviolence que la moyenne

En moyenne, les personnes immigrées majeures sont 1,9 fois moins souvent victimes de cyberviolences que la moyenne de la population majeure au cours de l’année 2022. Ce rapport varie largement selon les atteintes. En particulier, les immigrés déclarent moins souvent être victimes d’atteintes à caractère sexuel : ils sont 2,9 fois moins souvent victimes d’exhibitions sexuelles et 2,5 fois moins de harcèlement sexuel que la moyenne. Cet écart est encore plus marqué pour les femmes immigrées : elles sont 3,3 fois moins souvent victimes d’exhibitions sexuelles, contre 2,0 fois moins pour les hommes immigrés, et 2,2 fois moins souvent victimes de harcèlement sexuel, contre 2,0 fois moins pour les hommes immigrés. À l’inverse, les descendants d’immigrés majeurs sont plus souvent victimes d’au moins une cyberviolence : 3,9 % d’entre eux sont concernés, contre 3,2 % pour l’ensemble de la population. Cet écart est essentiellement porté par les femmes descendantes d’immigrés, dont 4,8 % sont victimes de cyberviolence en 2022, contre 3,8 % pour l’ensemble des femmes majeures. Ces taux sont très proches pour les hommes : 2,8 % des hommes majeurs descendants d’immigrés ont été victimes de cyberviolence en 2022, contre 2,6 % des hommes majeurs. En particulier, ils sont 1,5 fois plus souvent victimes d’exhibitions sexuelles et de diffusions d’images et d’informations personnelles. Ce différentiel peut s’expliquer par une sous‑déclaration d’une victimation existante liée à une acculturation différente, qui s’estomperait à la deuxième génération. En outre, il est également possible que les violences subies soient sous déclarées par les personnes immigrées, ou que leur fréquence d’utilisation d’Internet ainsi que leurs usages soient différents [Rouhban et al., 2024]. Par ailleurs, des caractéristiques comme le niveau de vie (hors niveau de diplôme) ou la taille de l’agglomération n’affectent pas significativement les risques d’être victime de cyberviolences.

Chez les majeurs, le partenaire ou l’ex‑partenaire est le principal auteur connu pour 13 % des cyberviolences

Parmi les personnes majeures victimes de violences non physiques (numériques ou non), 63 % déclarent ne pas connaître les auteurs des atteintes. Ce pourcentage est moins élevé pour les seules atteintes en ligne : 49 %. Pour ces dernières, lorsque l’auteur est déclaré connu, il s’agit souvent du partenaire ou de l’ex‑partenaire, notamment cité dans plus de 16 % des cas où il est connu pour les faits de harcèlement moral, de diffusion d’images et d’informations personnelles et de pression sexuelle grave (figure 6). Parmi les auteurs connus par les victimes, les collègues de travail sont les plus souvent cités en cas de harcèlement sexuel. Ils sont également souvent cités pour des faits de pression sexuelle grave ou de harcèlement moral. Le collègue de travail est le principal auteur connu dans les cas de harcèlement moral ou sexuel sans lien avec le numérique. C’est l’auteur connu le plus fréquemment cité pour les atteintes sans lien avec un outil numérique (8 % des atteintes).

tableauFigure 6a – Profils des auteurs de cyberviolences subies par les personnes majeures en 2022

| Profil de l'auteur | Harcèlement sexuel | Harcèlement moral | Menaces | Injures | Diffusion d'images ou d'informations personnelles | Exhibition sexuelle | Pression sexuelle grave |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Auteur connu dans le cadre privé | 17,3 | 30,4 | 29,2 | 25,8 | 30,3 | 8,7 | 31,8 |

| Partenaire ou ex-partenaire | 8,7 | 18,4 | 14,2 | 13,3 | 16,4 | 2,9 | 18,4 |

| Membre de la famille | 1,8 | 4,5 | 7,0 | 5,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 |

| Ami | 4,7 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 5,4 | 4,5 | 9,3 |

| Voisin | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 2,8 | 4,3 | 1,3 | 4,1 |

| Auteur connu dans le cadre professionnel | 16,4 | 25,2 | 8,5 | 7,6 | 6,5 | 3,2 | 18,1 |

| Supérieur hiérarchique | 2,3 | 12,0 | 1,9 | 0,4 | 2,1 | 0,0 | 2,7 |

| Collègue | 12,7 | 11,1 | 2,9 | 2,9 | 4,3 | 2,9 | 13,3 |

| Patient/client | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 4,4 | 0,0 | 0,3 | 2,1 |

| Autres | 66,3 | 44,5 | 62,3 | 66,5 | 63,3 | 88,1 | 50,1 |

| Auteur inconnu | 49,8 | 24,3 | 51,3 | 55,1 | 48,4 | 75,0 | 47,8 |

| Plusieurs auteurs connus | 13,1 | 13,1 | 1,8 | 3,9 | 2,6 | 1,8 | 2,3 |

| Autre | 3,4 | 7,0 | 9,2 | 7,5 | 12,3 | 11,3 | 0,0 |

- Lecture : 18,4 % des victimes de harcèlement moral en lien avec le numérique en 2022 déclarent que l'auteur est leur partenaire ou ex-partenaire.

- Champ : France hors Mayotte et hors Guyane, personnes âgées de 18 ans ou plus vivant dans un logement ordinaire.

- Source : SSMSI, enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité 2023 (questionnaire socle).

Pour ce qui est des atteintes en milieu scolaire, les élèves déclarent que les auteurs des cyberviolences sont essentiellement des élèves agissant individuellement et dans une moindre mesure un groupe d’élèves. En effet, dans le cas par exemple d’un visionnage forcé d’images ou de vidéos violentes ou sexuelles, sept victimes sur dix au collège ou au lycée citent au moins un élève agissant seul comme auteur de l’atteinte (figure 7). Parmi les collégiens victimes de cette atteinte, 24 % citent comme auteur un groupe d’élèves.

tableauFigure 7 – Profils des auteurs des cyberviolences subies par les collégiens et les lycéens

| Type de cyberviolence | Part de collégiens victimes | Profil de l'auteur pour les collégiens¹ | Part de lycéens victimes | Profil de l'auteur pour les lycéens¹ | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Un élève | Un groupe d'élèves | Un inconnu ou une autre personne | Un élève | Un groupe d'élèves | Un inconnu ou une autre personne | |||

| Diffusion de rumeurs ou de contenus humiliants en ligne² | 8,8 | 71,2 | 36,5 | 22,5 | 9,3 | 62,6 | 38,5 | 30,8 |

| Usurpation d'identité | 5,4 | 47,6 | 12,1 | 52,3 | 4,0 | 25,5 | ns | 75,6 |

| Visionnage forcé d'images ou de vidéos violentes ou sexuelles³ | 4,4 | 71,2 | 24,0 | 26,5 | 2,9 | 71,2 | ns | 32,8 |

- ns : non significatif.

- 1. Le total est supérieur à 100 % car une victime peut, pour un même type d'atteinte, avoir subi plusieurs atteintes et avoir été confronté à différentes situations.

- 2. Pour les collégiens : « Diffusion de rumeurs, photos ou films humiliants sur Internet », pour les lycéens : « Diffusion de rumeurs, commentaires, photos ou films humiliants sur Internet ».

- 3. Pour les collégiens : « Visionnage contre son gré d'images ou de vidéos à caractère sexuel », pour les lycéens : « Visionnage contre son gré d'images ou de vidéos violentes ou à caractère sexuel ».

- Note : Il s'agit des seules atteintes des questionnaires pour lesquelles les auteurs des cyberviolences sont clairement identifiés.

- Lecture : Au printemps 2023, 4,0 % des lycéens déclarent avoir été victime d'au moins une usurpation d'identité durant l'année scolaire. Parmi eux, 25,5 % l'ont été au moins une fois de la part d'un élève.

- Champ : France, élèves des collèges et lycées publics et privés sous contrat, cyberviolences subies dans le cadre scolaire.

- Source : Depp, enquêtes nationales de climat scolaire et de victimation auprès des élèves (collégiens en 2021-2022 et lycéens en 2022-2023).

Un quart des personnes majeures ont subi plus d’une atteinte en lien avec le numérique

Un tiers des personnes majeures déclarent avoir subi plus d’une violence non physique et un quart pour les violences numériques. Les personnes victimes de cyberviolences sont donc moins fréquemment exposées à de la multivictimation que celles confrontées à des violences non physiques sans lien avec le numérique.

Les menaces sont les atteintes pour lesquelles les victimes ont le plus souvent subi d’autres violences. 75 % des victimes de plusieurs atteintes ont subi des menaces, c’est aussi le cas de 62 % des victimes de plusieurs cyberviolences. Ainsi, 51 % des personnes majeures déclarant avoir subi des menaces en ligne ont aussi été victimes d’injures en ligne et 15 % de harcèlement moral en ligne (figure 8).

Un collégien sur cinq déclare avoir subi au moins une forme de cyberviolence de façon répétée, en particulier les filles : 22 %, contre 18 % pour les garçons. Au lycée, 10 % des lycéens font état d’au moins une forme de cyberviolence de façon répétée. Ce taux est plus élevé chez les élèves des lycées professionnels (14 %).

tableauFigure 8 – Violences supplémentaires subies par les personnes majeures victimes de menaces en 2022

| Type d'atteinte | Injures | Harcèlement moral | Diffusion d'images ou d'informations personnelles | Harcèlement sexuel | Exhibition sexuelle |

|---|---|---|---|---|---|

| Atteintes en lien avec le numérique subies par les victimes de menaces numériques | 51,2 | 14,7 | 9,9 | 5,4 | 4,8 |

| Atteintes subies par les victimes de menaces | 68,5 | 21,7 | 6,8 | 10,8 | 5,9 |

- Lecture : 10,8 % des personnes qui ont subi des menaces en 2022 ont également été victimes de harcèlement sexuel la même année.

- Champ : France hors Mayotte et hors Guyane, personnes âgées de 18 ans ou plus vivant dans un logement ordinaire.

- Source : SSMSI, enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité 2023 (questionnaire socle).

graphiqueFigure 8 – Violences supplémentaires subies par les personnes majeures victimes de menaces en 2022

- Lecture : 10,8 % des personnes qui ont subi des menaces en 2022 ont également été victimes de harcèlement sexuel la même année.

- Champ : France hors Mayotte et hors Guyane, personnes âgées de 18 ans ou plus vivant dans un logement ordinaire.

- Source : SSMSI, enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité 2023 (questionnaire socle).

Encadré 1 – La définition juridique du harcèlement moral et du harcèlement sexuel

Le harcèlement est une notion juridique précise définie à l’article 222‑33‑2 du Code pénal, au sein de la section consacrée au harcèlement moral. Il est défini de la façon suivante : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel […] ». Cette définition exclut le harcèlement sexuel, défini, lui, au sein de la section portant sur le viol, l’inceste et les autres agressions sexuelles.

Des faits répétés ne constituent pas nécessairement du harcèlement au sens strict, si bien que dans l’acception commune, peuvent être qualifiés de harcèlement des faits qui n’en relèvent pas juridiquement.

Le terme de cyberharcèlement n’est pas un terme défini juridiquement dans le Code pénal. C’est un concept émergent qui recouvre, dans les littératures sociologique et psychologique comme dans le sens commun, des faits et des infractions variées, qui ne relèvent pas toutes de faits de harcèlement moral au sens strict.

Le harcèlement sexuel est défini à l’article 222‑33 du Code pénal comme : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, portant atteinte à sa dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante ». Au sein de la nomenclature française des infractions, il relève de la catégorie des atteintes à la personne à caractère sexuel et se distingue ainsi des autres faits de harcèlement.

Encadré 2 – Définitions des atteintes dans les enquêtes nationales de climat scolaire et de victimation auprès des élèves

Les violences verbales et écrites en ligne regroupent les injures, moqueries, insultes, surnoms désagréables ou les humiliations en ligne (par téléphone ou Internet).

L’usurpation d’identité consiste à se faire passer pour une autre personne en ligne en dérobant le compte d’autrui ou en créant un faux compte, pour diffuser des insultes, des photos, des rumeurs ou des vidéos.

Le visionnage forcé d’images ou de vidéos à caractère sexuel constitue une violation de la vie privée et un abus sexuel numérique.

Le « vidéolynchage » (« happy slapping ») est une forme de violence filmée à l’aide d’un téléphone portable à des fins de moquerie ou d’humiliation.

Le racket par téléphone ou Internet est une cyberviolence où en ligne, l’auteur tente de contraindre sa victime à lui remettre de l’argent ou des biens.

Il est donc possible de distinguer « la cyberviolence directe (envoi de messages hostiles directement à la victime) et la cyberviolence indirecte (publication de commentaires agressifs ou d’informations privées, de rumeurs, vidéos, photographies à l’insu de la victime en ligne). […] Si certaines formes de cyberviolence ne font que répliquer ce qui se passe hors ligne [...], d’autres sont spécifiques au monde virtuel » [Ouvrir dans un nouvel ongletBlaya, 2025].

Sources

L’Ouvrir dans un nouvel ongletenquête statistique nationale Vécu et Ressenti en matière de Sécurité (VRS), conduite par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) à partir de 2022, interroge un échantillon de personnes âgées de 18 ans ou plus résidant en France métropolitaine, Martinique, Guadeloupe ou à La Réunion. Enquête annuelle dite de « victimation », elle succède à l’enquête Cadre de vie et sécurité, en poursuivant le même objectif : mesurer l’insécurité ressentie et les faits de délinquance dont les individus ont pu être victimes au cours de leur vie. Entre autres évolutions, le questionnaire a été nettement amélioré sur l’approche de la cybercriminalité en général [Ouvrir dans un nouvel ongletGuedj, 2023], permettant de publier des données sur les cyberviolences. En questionnant directement la population, l’enquête vise à refléter le plus fidèlement possible la réalité vécue sur le territoire, sans se restreindre aux personnes qui portent plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

Les Ouvrir dans un nouvel ongletbases statistiques sur les infractions, mis en cause et victimes sont issues des procédures de la police et de la gendarmerie nationales dans le cadre de leur activité judiciaire. Ces dernières rédigent des procédures relatives à des infractions avant de les transmettre à l’autorité judiciaire qui peut les requalifier. Ces bases fournissent des informations détaillées sur la localisation des infractions, les dates, les caractéristiques des victimes déclarées et celles des auteurs présumés. Ces infractions ont pu être enregistrées à la suite d’une plainte, d’un signalement, d’un témoignage, d’un flagrant délit, d’une dénonciation ou encore à l’initiative des forces de sécurité. Le SSMSI effectue une mise en forme et une mise aux normes de qualité statistique de ces données et constitue trois sources de données statistiques complémentaires : la base Infractions, la base Victimes et la base Mis en cause.

Les Ouvrir dans un nouvel ongletenquêtes nationales de climat scolaire et de victimation auprès des élèves sont conduites depuis 2011 par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère chargé de l’éducation nationale. Les enquêtes visent à mesurer la manière dont les élèves perçoivent le climat scolaire au sein de leur établissement, à caractériser les éventuelles atteintes subies depuis le début de l’année scolaire, que celles‑ci aient fait ou non l’objet d’un signalement au sein de l’établissement ou auprès des autorités policières ou judiciaires. De ce fait, l’enquête s’intéresse aux cyberviolences commises dans le cadre scolaire. Ces enquêtes menées auprès des collégiens en 2022, et des lycéens en 2023 ont été réalisées auprès d’échantillons représentatifs d’établissements des secteurs public et privé sous contrat en France.

Le Ouvrir dans un nouvel ongletdispositif Sivis (Système d’information et de vigilance sur la sécurité scolaire) de la Depp recueille depuis 2007 les atteintes les plus graves auprès d’un échantillon d’établissements du second degré publics et privés sous contrat. Un incident grave correspond à toute atteinte, de quelque nature qu’elle soit (atteinte aux personnes, aux biens ou à la sécurité), impliquant un élève, un personnel enseignant ou non enseignant, une famille d’élève ou une personne extérieure à l’établissement. Ces données documentent principalement les faits de violence constatés ou portés à la connaissance des équipes pédagogiques.

L’enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité (appelée enquête Emploi en continu) vise à observer le marché du travail de manière structurelle et conjoncturelle. C’est la seule source fournissant une mesure des concepts d’activité, de chômage et d’emploi tels qu’ils sont définis par le Bureau international du travail (BIT). Elle correspond à l’enquête sur les forces de travail (EFT) qui est la déclinaison française de l’enquête Labour Force Survey (LFS) définie au niveau européen.

Définitions

Le « vidéolynchage » ou « happy slapping » (en français « joyeuses claques ») est une pratique qui consiste à filmer l’agression physique d’une personne à l’aide d’un téléphone portable et à diffuser l’enregistrement. Cette pratique, outre les violences physiques, vise également à porter atteinte à la dignité et à l’image de la victime.

Selon la définition adoptée par le Haut conseil à l’intégration en 1991, un immigré est une personne résidant en France et née de nationalité étrangère à l’étranger. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. Certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère et immigrée ne se recoupent que partiellement : un immigré n’est pas nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d’immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée même s’il devient français par acquisition de nationalité.

Un descendant d’immigrés est une personne née en France et ayant au moins un parent immigré. Il s’agit donc de la descendance directe. Tous les enfants d’immigrés ne sont pas nécessairement des descendants d’immigrés : ils peuvent être eux‑mêmes immigrés, par exemple s’ils ont migré avec leurs parents.

Pour en savoir plus

Blaya C., « Ouvrir dans un nouvel ongletLa cyberviolence », Que‑sais‑je ?, mai 2025.

Fernandez A., Pac S., Persem É., Thumerelle J., « Ouvrir dans un nouvel ongletIcils 2023 : les résultats des élèves en France sont dans la moyenne de l’Union européenne en littératie numérique et supérieurs en pensée informatique », Note d’Information no 24.44, Depp, novembre 2024.

Gallos Z., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes infractions liées au numérique enregistrées par la police et la gendarmerie de 2016 à 2023 : Panorama d’une criminalité hétérogène », Interstats Analyse no 67, SSMSI, avril 2024.

Gonzalez‑Demichel C., « Délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie et enquête statistique de victimation : deux outils indissociables pour mesurer une même réalité », Le blog de l’Insee, décembre 2020.

Guedj H., « Ouvrir dans un nouvel ongletRefonte du dispositif d’enquête statistique de victimation. Tome 1 : État des lieux de la mesure de la victimation et des perceptions en matière de sécurité », Interstats Méthode no 22, SSMSI, octobre 2023.

Guilloton V., « L’usage des technologies de l’information et de la communication par les ménages entre 2009 et 2024 », Insee Résultats, novembre 2024.

Matinet B., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes violences intrafamiliales non conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2023 », Interstats Analyse no 73, SSMSI, janvier 2025.

Matinet B., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes violences conjugales enregistrées par les services de sécurité en 2021 », Interstats Analyse no 53, SSMSI, décembre 2022.

Nougaret A., Solard J., Viard‑Guillot L., « Des pratiques numériques durablement transformées par la crise sanitaire », Insee Focus no 318, janvier 2024.

Rakotobe M., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes signalements d’incidents graves dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat en 2023‑2024 », Note d’Information no 25‑28, Depp, mai 2025.

Razafindranovona T., Zilloniz S., « Ouvrir dans un nouvel ongletRapport d’enquête « Vécu et ressenti en matière de sécurité » 2023, victimation – délinquance et sentiment d’insécurité », Interstats Références, SSMSI, novembre 2024.

Rouhban O., Tanneau P., Simon P., « Le sentiment de discrimination persiste à la deuxième génération », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2024.

Traore B., « Ouvrir dans un nouvel onglet2,2 % des lycéens déclarent cinq violences ou plus de façon répétée », Note d’Information no 24.26, Depp, juillet 2024.

Traore B., « Ouvrir dans un nouvel onglet6,7 % des collégiens déclarent cinq violences ou plus de façon répétée », Note d’Information no 23.08, Depp, mars 2023.