Formations et emploi Édition 2025

L'Insee présente avec Formations et emploi les principales analyses sur les sortants du système éducatif, leur insertion professionnelle et la formation tout au long de la vie.

Avertissement : les fiches contenues dans cet ouvrage sont mises à jour annuellement dans le cadre du Bilan Formation Emploi

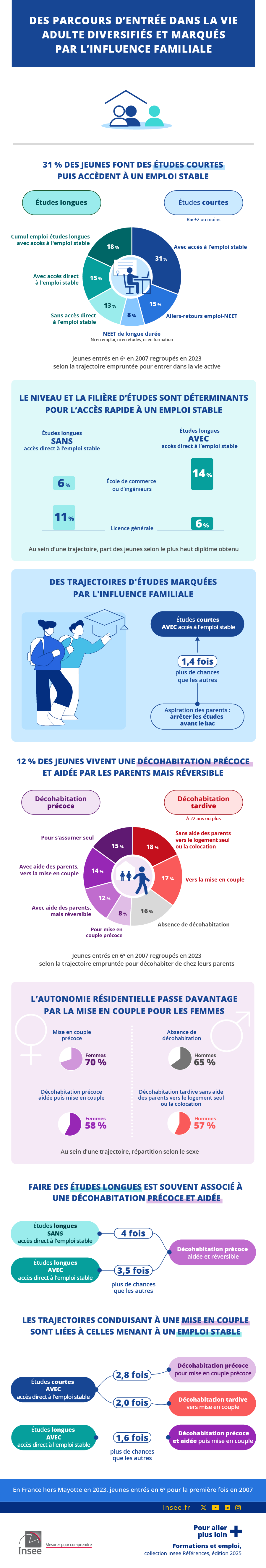

Des parcours d’entrée dans la vie adulte diversifiés et marqués par l’influence familiale

Jenny Rinallo, Jérôme Domens, Flora Vuillier‑Devillers (Insee)

L’entrée dans la vie adulte est marquée par de nombreux changements : fin des études initiales, accès à l’emploi, départ du domicile parental, mise en couple. Les jeunes entrés en 6e en 2007 peuvent être regroupés en 2023, lorsqu’ils ont 26‑27 ans, selon la trajectoire empruntée pour entrer dans la vie adulte.

Le niveau et la filière d’études sont déterminants pour l’accès rapide à un emploi stable. Or les jeunes issus des milieux les plus favorisés entreprennent plus souvent des études longues. Par ailleurs, à origine sociale équivalente, l’implication et les aspirations des parents sont aussi des leviers pour la poursuite des études.

La moitié des jeunes ont déjà décohabité au moins une fois du domicile parental avant 21 ans, dont un sur deux avec l’aide financière des parents pour se loger. L’accès à l’autonomie résidentielle passe davantage par la mise en couple pour les femmes.

Les parcours d’études longues vont souvent de pair avec une première expérience de décohabitation précoce aidée. Inversement, les jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET) sont plus souvent en cohabitation durable avec leurs parents. Les trajectoires de décohabitation conduisant à une mise en couple sont liées à celles menant à un emploi stable : les jeunes ayant poursuivi des études longues avec accès direct à l’emploi stable ont 1,6 fois plus de chances que les autres de prolonger la décohabitation précoce par une mise en couple.

Insee Références

Paru le :12/02/2025

- Décohabiter, entrer dans la vie active : deux transitions cruciales qui s’étalent dans le temps

- À niveau comparable, la filière d’étude est déterminante pour l’accès rapide à un emploi stable

- Les enfants de cadres ont plus de chances de poursuivre des études longues

- Forte implication et aspirations des parents : des leviers pour la poursuite des études

- L’accès à l’autonomie résidentielle passe davantage par la mise en couple pour les femmes

- Parmi les jeunes qui se mettent en couple précocement, un sur deux est enfant d’ouvriers

- Études longues et décohabitation précoce aidée vont souvent de pair

- NEET de longue durée : dépendants des parents ou du conjoint

- Encadré 1 – Six trajectoires‑types d’entrée dans la vie active

- Encadré 2 – Sept trajectoires‑types de décohabitation

Décohabiter, entrer dans la vie active : deux transitions cruciales qui s’étalent dans le temps

L’entrée dans la vie adulte est marquée par de nombreux changements : fin des études initiales, accès à l’emploi, départ du domicile parental, mise en couple. Le passage à l’âge adulte est étudié en suivant les jeunes entrés en 6e en 2007, nés pour la plupart en 1996, jusqu’à leurs 26‑27 ans en 2023 (source). Ce dispositif permet d’observer les trajectoires de fin d’études et d’insertion professionnelle d’une part, de décohabitation et d’accès au logement autonome d’autre part, dans leur durée, leur hétérogénéité et leurs interconnexions.

Les jeunes finissent leurs études à des âges très variables (figure 1a). En mars 2015, à 18‑19 ans, un jeune sur quatre est déjà sorti du système scolaire, et un sur cinq a déjà connu une première expérience d’emploi (pendant les études ou non). Inversement, d’autres jeunes de cette cohorte poursuivent des études longues. Ainsi en mars 2021, à 24‑25 ans, 8 % sont toujours en études sans emploi, et encore 3 % en mars 2023 à 26‑27 ans.

De même, les départs du domicile parental s’étalent dans le temps (figure 1b). En mars 2014, à 17‑18 ans, près de neuf jeunes sur dix vivent encore chez leurs parents. Un jeune sur cinq décohabite l’année suivante, au tournant entre enseignement secondaire et supérieur (ou pour certains à la fin des études), puis les départs s’échelonnent. Ces premières décohabitations sont souvent aidées : si un jeune sur deux est déjà parti du domicile familial à 21 ans, c’est avec une aide financière de ses parents dans plus de la moitié des cas. Trois jeunes sur quatre ont déjà vécu hors du domicile familial à 23‑24 ans et neuf sur dix à 26‑27 ans.

tableauFigure 1a – Répartition des jeunes entrés en 6e en 2007 selon leur situation vis-à-vis de la vie active chaque année en mars entre 2015 et 2023

| Situation vis-à-vis de la vie active | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Cumul emploi-études (alternance ou stage) | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |

| Cumul emploi-études (autres) | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |

| En études sans emploi | 61 | 50 | 39 | 29 | 21 | 14 | 8 | 4 | 3 |

| En emploi CDI | 3 | 7 | 12 | 20 | 27 | 38 | 48 | 57 | 63 |

| En emploi autre | 6 | 11 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 |

| Ni en emploi, ni en formation (NEET) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 |

| Non-réponse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| Ensemble | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Lecture : En mars 2023, à 26-27 ans, 3 % des jeunes entrés en 6e en 2007 poursuivent des études sans occuper d’emploi.

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

graphiqueFigure 1a – Répartition des jeunes entrés en 6e en 2007 selon leur situation vis-à-vis de la vie active chaque année en mars entre 2015 et 2023

- Lecture : En mars 2023, à 26-27 ans, 3 % des jeunes entrés en 6e en 2007 poursuivent des études sans occuper d’emploi.

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

Pour appréhender l’hétérogénéité des parcours dans cette étude, deux typologies de trajectoires (d’insertion et de décohabitation) sont construites (méthode).

À niveau comparable, la filière d’étude est déterminante pour l’accès rapide à un emploi stable

Les trajectoires d’accès à la vie active se structurent autour de trois dimensions principales : la durée des études, le passage ou non par une situation de cumul emploi‑études et l’accès ou non à un emploi stable à la fin du parcours. Les jeunes entrés en 6e en 2007 peuvent être regroupés en six trajectoires‑types d’accès à la vie active (encadré 1).

Le diplôme est un facteur clé dans la différenciation des parcours d’insertion et plus particulièrement dans l’accès à l’emploi stable (figure 2). Les jeunes dotés au plus d’un diplôme de niveau baccalauréat sont plus souvent exposés à une insertion précaire voire une exclusion du marché du travail. Ils sont davantage représentés dans les trajectoires d’allers‑retours entre emploi et « ni en emploi, ni en études, ni en formation » (NEET) et dans les situations de NEET de longue durée .

tableauFigure 2 – Profil des jeunes entrés en 6e en 2007, par trajectoire-type d’entrée dans la vie active

| Caractéristiques | Études longues avec accès direct à l’emploi stable | Cumul emploi-études longues avant emploi stable | Études longues sans accès direct à l’emploi stable | Études courtes avec accès à l’emploi stable | Allers-retours emploi-NEET |

NEET de longue durée | Ensemble |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Part dans l’ensemble | 15 | 18 | 13 | 31 | 15 | 8 | 100 |

| Sexe | |||||||

| Femmes | 55 | 57 | 54 | 40 | 48 | 52 | 49 |

| Hommes | 45 | 43 | 46 | 61 | 52 | 48 | 51 |

| Plus haut diplôme obtenu en mars 2023 | |||||||

| Diplôme de niveau bac+3 ou plus, dont : | 75 | 76 | 80 | 12 | 13 | 5 | 42 |

| Diplôme d’école de commerce ou d’ingénieurs | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| Master | 31 | 41 | 40 | 3 | 3 | 0 | 19 |

| Licence professionnelle | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |

| Licence générale | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 |

| Diplôme de niveau bac+2 | 13 | 10 | 7 | 17 | 14 | 6 | 12 |

| Baccalauréat ou équivalent | 11 | 13 | 12 | 43 | 43 | 28 | 27 |

| CAP, BEP ou équivalent | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 | 22 | 10 |

| Aucun diplôme, brevet des collèges | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 | 40 | 8 |

| Parcours de formation | |||||||

| Général | 85 | 81 | 89 | 30 | 34 | 34 | 56 |

| Professionnel | 15 | 19 | 12 | 70 | 66 | 66 | 44 |

| Origine sociale | |||||||

| Agriculteur, artisan, commerçant, chef d’entreprise | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 |

| Cadre, profession libérale | 30 | 27 | 35 | 9 | 10 | 7 | 19 |

| Profession intermédiaire | 21 | 21 | 20 | 16 | 16 | 13 | 18 |

| Employé | 11 | 13 | 12 | 17 | 18 | 20 | 15 |

| Ouvrier | 22 | 23 | 20 | 42 | 43 | 44 | 33 |

| Chômeur ou inactif n’ayant jamais travaillé | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |

| Implication de la famille : fréquence des conversations parents-enfants en 6e | |||||||

| Faible implication | 28 | 30 | 30 | 34 | 36 | 37 | 32 |

| Forte implication (au moins 4 items sur 7) | 72 | 70 | 70 | 66 | 65 | 63 | 68 |

| Implication de la famille : participation aux réunions parents-enseignants en 6e | |||||||

| Oui | 95 | 93 | 94 | 90 | 89 | 82 | 91 |

| Non | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 | 18 | 9 |

| Aspirations des parents en 6e | |||||||

| Vie active dès 16 ans, apprentissage, BEP, CAP, bac pro | 5 | 6 | 4 | 25 | 23 | 32 | 16 |

| Baccalauréat général ou technologique | 62 | 61 | 68 | 30 | 31 | 26 | 46 |

| Ne sait pas | 33 | 33 | 28 | 45 | 46 | 42 | 39 |

- NEET : ni en emploi, ni en études, ni en formation.

- Note : L’origine sociale du jeune est mesurée par la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage parental en 2007.

- Lecture : 85 % des jeunes appartenant à la trajectoire-type « études longues avec accès direct à l’emploi stable » ont suivi un parcours d’études générales.

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

À niveau d’études comparable, la filière du diplôme est également déterminante pour l’accès rapide à un emploi stable. Notamment les diplômés d’écoles de commerce ou d’ingénieurs se retrouvent davantage dans une trajectoire d’études longues avec accès direct à l’emploi stable (ils représentent 14 % de ce groupe) que dans les autres trajectoires d’études longues (7 %). D’autres filières professionnalisantes semblent favoriser une embauche rapide. Les licences professionnelles sont deux fois plus courantes dans le groupe des études longues avec accès direct à l’emploi stable que dans le groupe des études longues sans accès direct à l’emploi stable (6 % contre 3 %). À l’inverse, les titulaires d’une licence générale sont plus nombreux parmi les jeunes appartenant à la trajectoire d’études longues sans accès direct à l’emploi stable (11 % d’entre eux, contre 6 % dans les autres trajectoires d’études longues).

Les trajectoires d’accès à la vie active sont peu genrées. En moyenne plus diplômées, les femmes sont majoritaires dans tous les types de parcours d’études longues. À diplôme égal toutefois, les trajectoires ne se différencient pas entre femmes et hommes.

Les enfants de cadres ont plus de chances de poursuivre des études longues

Les trajectoires d’entrée dans la vie active sont liées à l’origine sociale, mesurée ici par la catégorie socioprofessionnelle des parents.

Près de la moitié des jeunes entrés en 6e en 2007 ont fait des études longues, d’au moins trois ans après le bac. Parmi eux, les enfants de cadres sont davantage représentés : 30 % d’enfants de cadres parmi ceux qui accèdent directement à un emploi stable (contre 19 % en moyenne) et 35 % dans le groupe de ceux qui font des études longues sans accéder directement à un emploi stable. Les enfants de professions intermédiaires y sont aussi surreprésentés, avec une intensité moindre. De leur côté, les enfants d’ouvriers ont plus de chances, toutes choses égales par ailleurs, d’emprunter une trajectoire d’études courtes avec accès à l’emploi stable que les enfants de professions intermédiaires et de cadres.

Les enfants d’ouvriers sont aussi plus fréquemment en situation de NEET. Ils sont 43 % contre 33 % en moyenne dans le groupe des allers‑retours entre emploi et NEET et 44 % dans le groupe des NEET de longue durée. Les enfants d’employés et de chômeurs ou inactifs n’ayant jamais travaillé sont particulièrement représentés parmi les jeunes en situation durable de NEET.

Les écarts selon l’origine sociale restent significatifs à niveau scolaire donné, mesuré par les notes au brevet. Ainsi, au‑delà d’un lien entre origine sociale et niveau scolaire, il existe un effet direct de l’origine sociale sur les trajectoires vers l’emploi. Les enfants d’ouvriers et d’employés accèdent plus rapidement à l’indépendance financière, tandis que ceux issus de milieux plus favorisés peuvent compter plus longtemps sur le soutien des parents. Au‑delà de l’aspect économique, cela peut refléter l’intensité des liens parents‑enfants et des normes sociales sous‑jacentes (autonomie précoce comme norme de réussite d’un côté, injonction aux études longues de l’autre) [Le Pape et al., 2020 ; Ouvrir dans un nouvel ongletVan de Velde, 2015].

Forte implication et aspirations des parents : des leviers pour la poursuite des études

Les trajectoires d’entrée dans la vie active sont fortement liées à l’implication des parents dans la scolarité au collège [Ouvrir dans un nouvel ongletArapi et al., 2018]. Les jeunes qui ont suivi des parcours d’études longues ont plus souvent des parents qui se sont fortement impliqués au début de leur scolarité au collège, via des conversations régulières avec leurs enfants ou la participation aux réunions parents‑enseignants (méthode). Parmi les jeunes ayant accédé directement à l’emploi après des études longues, 72 % tenaient des conversations fréquentes avec leurs parents sur la scolarité en 6e, soit 9 points de plus que parmi les jeunes NEET de longue durée. De même, 95 % de leurs parents participaient aux réunions avec les enseignants (+13 points). Ces différences se vérifient à autres caractéristiques comparables, dont l’origine sociale.

Les aspirations familiales quant à l’orientation scolaire interviennent aussi. Le déroulé effectif des études se révèle relativement conforme aux anticipations des parents. En 2008, au moment de la 6e, 46 % des parents envisageaient pour leur enfant une poursuite d’études au moins jusqu’au baccalauréat, quand 16 % souhaitaient plutôt une insertion rapide dans la vie active et 39 % ne savaient pas. Ceux dont les parents envisageaient une entrée rapide dans la vie active, avant le baccalauréat, ont 1,4 fois plus de chances de connaître une trajectoire d’études courtes donnant accès à l’emploi stable et 1,7 fois moins de chances de connaître une trajectoire d’études longues sans accès direct à l’emploi stable que les enfants orientés vers la préparation d’un baccalauréat. Les préférences familiales exprimées peuvent induire une autocensure des jeunes des catégories modestes, à la fois moins informés de l’offre de formation et moins mobiles pour poursuivre des études éloignées de leur domicile [Ouvrir dans un nouvel ongletDabet et al., 2023]. De fait, les jeunes issus de territoires ruraux sont davantage représentés dans les parcours d’études courtes. Quant aux enfants dont les parents ont indiqué ne pas avoir d’avis sur l’orientation, ils ont une probabilité plus forte de suivre un parcours ponctué d’emplois de courte durée et de situations de NEET que les enfants dont les parents anticipent une poursuite d’études au moins jusqu’à la préparation d’un baccalauréat.

L’accès à l’autonomie résidentielle passe davantage par la mise en couple pour les femmes

Les trajectoires de décohabitation s’articulent autour de trois aspects : le départ plus ou moins précoce du domicile familial, la dépendance à l’aide financière parentale pour se loger et enfin la modalité d’installation (seul, en couple ou en colocation). Les jeunes entrés en 6e en 2007 peuvent être regroupés en sept trajectoires‑types de décohabitation (encadré 2).

Les trajectoires de décohabitation sont différenciées entre hommes et femmes ; notamment, les femmes se mettent généralement en couple plus jeunes que les hommes [Pouliquen, 2018 ; Insee, 2022]. Ainsi, les hommes sont surreprésentés dans les trajectoires marquées par l’absence de décohabitation (65 %) ou par une décohabitation tardive suivie d’une installation seul ou en colocation (57 %) (figure 3). Inversement, les femmes décohabitent plus fréquemment via une mise en couple précoce (70 % de femmes dans ce groupe) ou via une première décohabitation, précoce et aidée, suivie d’une mise en couple (58 %). La mise en couple précoce rassemble plutôt des femmes peu ou pas diplômées tandis que la décohabitation précoce aidée concerne plutôt les femmes disposant d’un diplôme supérieur à bac+2.

tableauFigure 3 – Profil des jeunes entrés en 6e en 2007, par trajectoire-type de décohabitation

| Caractéristiques | Décohabitation tardive puis mise en couple | Décohabitation tardive sans aide des parents vers le logement seul ou la colocation | Décohabitation précoce et aidée mais réversible | Décohabitation précoce aidée puis mise en couple | Mise en couple précoce | Décohabitation pour s’assumer seul | Absence de décohabitation | Ensemble |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Part dans l’ensemble | 17 | 18 | 12 | 14 | 8 | 15 | 16 | 100 |

| Sexe | ||||||||

| Femmes | 53 | 43 | 51 | 58 | 70 | 47 | 35 | 49 |

| Hommes | 47 | 57 | 50 | 42 | 30 | 53 | 65 | 51 |

| Plus haut diplôme obtenu en mars 2023 | ||||||||

| Diplôme de niveau bac+3 ou plus, dont : | 31 | 40 | 83 | 54 | 15 | 41 | 27 | 42 |

| Diplôme d’école de commerce ou d’ingénieurs | 2 | 3 | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 |

| Master | 13 | 19 | 39 | 24 | 4 | 16 | 12 | 19 |

| Licence professionnelle | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |

| Licence générale | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 |

| Diplôme de niveau bac+2 | 14 | 12 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 |

| Baccalauréat ou équivalent | 35 | 28 | 9 | 22 | 38 | 27 | 31 | 27 |

| CAP, BEP ou équivalent | 12 | 11 | 0 | 7 | 20 | 9 | 12 | 10 |

| Aucun diplôme, brevet des collèges | 8 | 10 | 1 | 4 | 15 | 8 | 15 | 8 |

| Parcours de formation | ||||||||

| Général | 46 | 52 | 92 | 65 | 33 | 57 | 45 | 56 |

| Professionnel | 54 | 48 | 8 | 35 | 67 | 43 | 55 | 44 |

| Origine sociale | ||||||||

| Agriculteur, artisan, commerçant, chef d’entreprise | 13 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 |

| Cadre, profession libérale | 13 | 19 | 40 | 22 | 6 | 19 | 11 | 19 |

| Profession intermédiaire | 18 | 18 | 22 | 21 | 13 | 18 | 15 | 18 |

| Employé | 14 | 16 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 15 |

| Ouvrier | 41 | 33 | 13 | 27 | 47 | 31 | 40 | 33 |

| Chômeur ou inactif n’ayant jamais travaillé | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Implication de la famille : fréquence des conversations parents-enfants en 6e | ||||||||

| Faible implication | 34 | 32 | 27 | 28 | 36 | 32 | 36 | 32 |

| Forte implication (au moins 4 items sur 7) | 67 | 68 | 73 | 72 | 64 | 68 | 64 | 68 |

| Implication de la famille : participation aux réunions parents-enseignants en 6e | ||||||||

| Oui | 91 | 90 | 96 | 93 | 88 | 92 | 88 | 91 |

| Non | 10 | 10 | 4 | 7 | 12 | 8 | 12 | 9 |

| Aspirations des parents en 6e | ||||||||

| Vie active dès 16 ans, apprentissage, BEP, CAP, bac pro | 20 | 16 | 3 | 12 | 29 | 15 | 21 | 16 |

| Baccalauréat général ou technologique | 39 | 46 | 68 | 51 | 29 | 44 | 38 | 46 |

| Ne sait pas | 41 | 38 | 29 | 37 | 42 | 41 | 42 | 39 |

- Note : L’origine sociale du jeune est mesurée par la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage en 2007.

- Lecture : 70 % des jeunes appartenant à la trajectoire « mise en couple précoce » sont des femmes.

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

Parmi les jeunes qui se mettent en couple précocement, un sur deux est enfant d’ouvriers

L’origine sociale joue également dans les trajectoires d’accès à l’autonomie résidentielle. Les enfants de cadres empruntent plus souvent une trajectoire de décohabitation précoce et aidée mais réversible (40 % sont enfants de cadres contre 19 % en moyenne). Cela peut s’expliquer par la plus grande propension d’enfants de cadres à poursuivre de longues études, qui nécessitent parfois une mobilité géographique vers les pôles universitaires [Ouvrir dans un nouvel ongletOlympio, Germain, 2020 ; Ouvrir dans un nouvel ongletVan de Velde, 2015]. Les trajectoires de décohabitation qui mènent à une installation directe en couple (qu’elle soit précoce ou tardive) sans aide des parents pour se loger concernent davantage les enfants d’ouvriers : parmi ceux qui forment précocement un couple résidentiel, 47 % sont enfants d’ouvriers (contre 33 % en moyenne), et 6 % seulement, des enfants de cadres.

Comme les enfants d’ouvriers, les enfants d’employés sont davantage représentés dans la trajectoire marquée par l’absence de décohabitation.

Enfin, à autres caractéristiques équivalentes, les jeunes qui résidaient en 6e dans une commune rurale empruntent plus souvent des trajectoires de décohabitation précoce que ceux qui résidaient dans une commune urbaine dense ou, dans une moindre mesure, de densité intermédiaire.

Études longues et décohabitation précoce aidée vont souvent de pair

Les trajectoires d’insertion professionnelle et de décohabitation présentent des liens entre elles : décohabiter peut être motivé par le parcours d’étude ou d’emploi, tandis que les jeunes dans les situations les plus précaires vis‑à‑vis de l’emploi peuvent être contraints à rester plus longtemps au domicile parental. Pour autant, l’accès à l’emploi ne s’accompagne pas d’une décohabitation systématique : parmi les jeunes qui n’ont toujours pas quitté le domicile parental à 26‑27 ans, près d’un sur deux occupe un emploi à durée indéterminée. Cela peut s’expliquer en partie par un coût d’accès au logement autonome supérieur aux capacités financières des jeunes [Ouvrir dans un nouvel ongletCordazzo, 2018]. Par rapport aux autres jeunes ayant accédé directement à l’emploi stable, ceux qui n’ont pas décohabité sont moins diplômés et vivaient davantage dans un territoire urbain dense en 6e. Quitter le foyer parental n’est pas non plus synonyme d’indépendance financière : dans un cas sur quatre, le départ du domicile familial s’accompagne d’une aide financière des parents pour se loger. Croiser les trajectoires‑types de décohabitation et d’entrée dans la vie active permet de préciser les associations plus ou moins fréquentes de ces deux processus d’autonomisation. S’il y a des correspondances fortes entre ces deux processus, il n’existe pas de relation univoque.

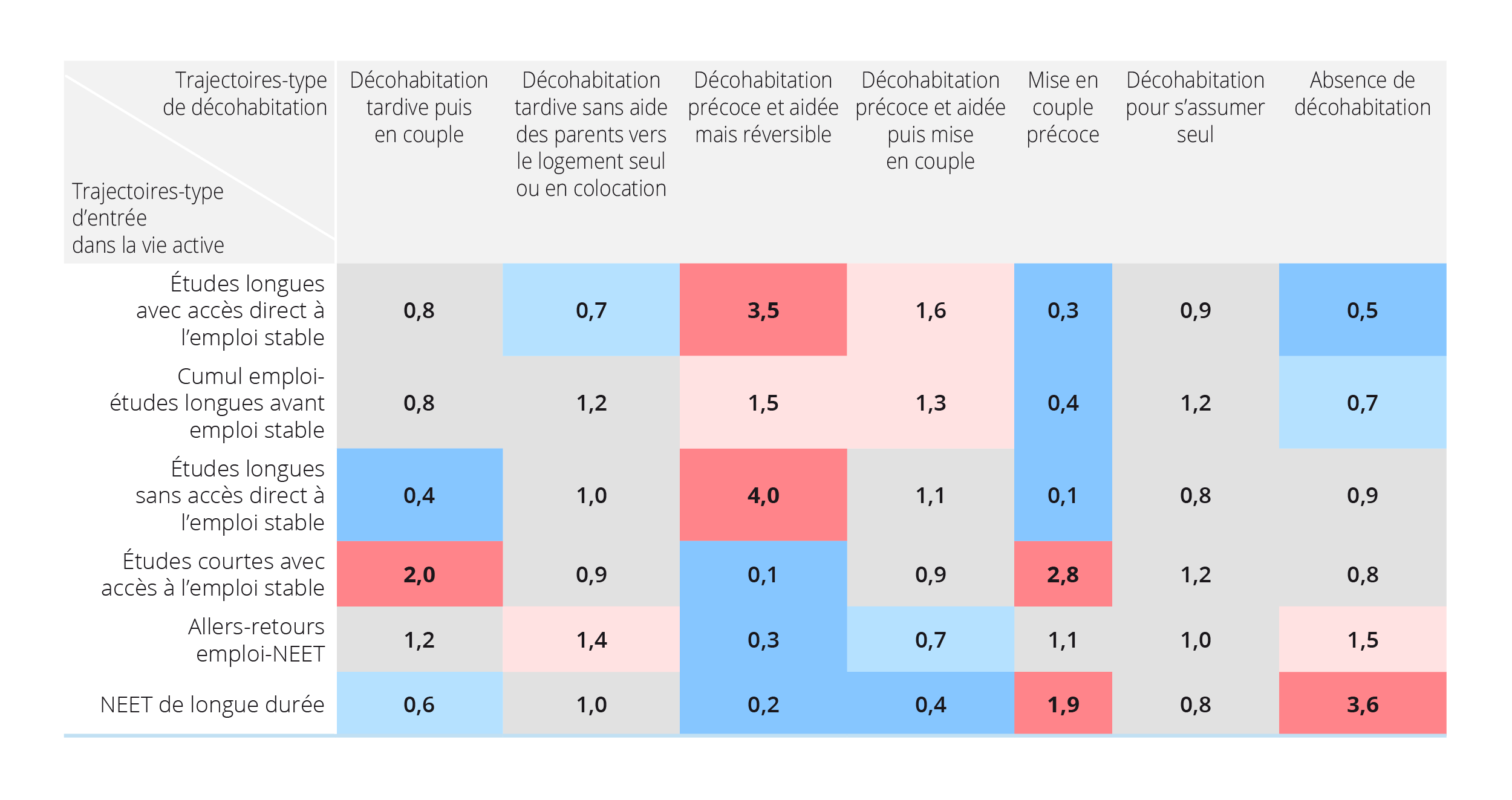

La poursuite d’études longues est souvent associée aux modèles de décohabitation précoce, nécessitant une aide de la famille pour se loger. Les jeunes ayant poursuivi des études longues sans cumul emploi‑études ont plus de chances que les autres jeunes de vivre une première décohabitation précoce aidée et réversible : 3,5 fois plus de chances avec accès direct à l’emploi stable, 4 fois plus sans accès direct à l’emploi stable (figure 4). Les trajectoires de décohabitation conduisant à une mise en couple sont liées à celles menant à un emploi stable : les jeunes ayant poursuivi des études longues avec accès direct à l’emploi stable ont 1,6 fois plus de chances que les autres de connaître une décohabitation précoce aidée suivie d’une mise en couple. L‘association est encore plus forte (2,8) entre les trajectoires‑types d’études courtes avec accès à l’emploi stable et de mise en couple précoce.

tableauFigure 4 – Associations entre les trajectoires-type de décohabitation et d’entrée dans la vie active

| Trajectoire-type d’entrée dans la vie active | Trajectoire-type de décohabitation | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Décohabitation tardive puis en couple | Décohabitation tardive sans aide des parents vers le logement seul ou en colocation | Décohabitation précoce et aidée mais réversible | Décohabitation précoce et aidée puis mise en couple | Mise en couple précoce | Décohabitation pour s'assumer seul | Absence de décohabitation | |

| Études longues avec accès direct à l’emploi stable | 0,8 | 0,7 | 3,5 | 1,6 | 0,3 | 0,9 | 0,5 |

| Cumul emploi-études longues avant emploi stable | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | 1,2 | 0,7 |

| Études longues sans accès direct à l’emploi stable | 0,4 | 1,0 | 4,0 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 |

| Études courtes avec accès à l’emploi stable | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 2,8 | 1,2 | 0,8 |

| Allers-retours emploi-NEET | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,5 |

| NEET de longue durée | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 0,8 | 3,6 |

- NEET : ni en emploi, ni en études, ni en formation.

- Lecture : Les jeunes inscrits à la trajectoire-type d’entrée dans la vie active « études longues avec accès direct à l’emploi stable » ont 3,5 fois plus de chances de connaître une trajectoire d’accès à l’autonomie résidentielle de type « décohabitation précoce aidée mais réversible » que la moyenne des jeunes de la cohorte.

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

graphiqueFigure 4 – Associations entre les trajectoires-type de décohabitation et d’entrée dans la vie active

- NEET : ni en emploi, ni en études, ni en formation.

- Lecture : Les jeunes inscrits à la trajectoire-type d’entrée dans la vie active « études longues avec accès direct à l’emploi stable » ont 3,5 fois plus de chances de connaître une trajectoire d’accès à l’autonomie résidentielle de type « décohabitation précoce aidée mais réversible » que la moyenne des jeunes de la cohorte.

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

NEET de longue durée : dépendants des parents ou du conjoint

Les jeunes en situation durable de NEET décohabitent rarement avant 26‑27 ans. Ils ont ainsi 3,6 fois plus de chances de n’avoir jamais connu la décohabitation du domicile parental que les autres. Ils ont aussi 1,9 fois plus de chances de connaître une mise en couple précoce que les autres jeunes : dans ce cas, l’accès à l’autonomie résidentielle dépend peut‑être de la situation financière du conjoint.

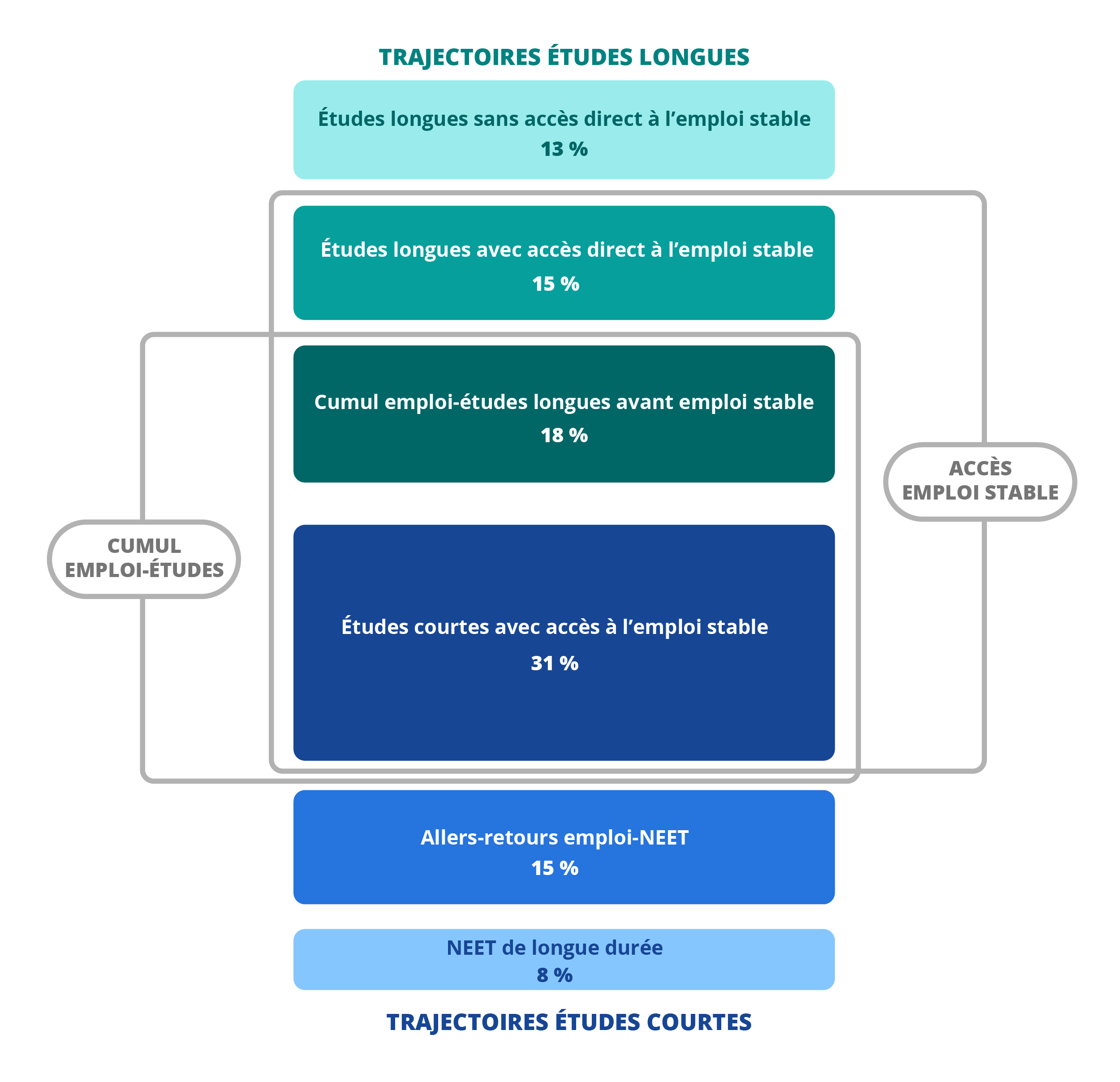

Encadré 1 – Six trajectoires‑types d’entrée dans la vie active

15 % des jeunes suivent une trajectoire‑type d’études longues suivie d’un accès direct à l’emploi stable (figure). Presque tous occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire ou statut d’indépendant) en 2023 et l’ont trouvé moins d’un an après la fin de leurs études.

tableauFigure – Répartition des jeunes entrés en 6e en 2007 en fonction de leur trajectoire d’entrée dans la vie active

| Trajectoire-type | Durée des études | Cumul études-emploi | Accès à un emploi stable | Part (en %) |

|---|---|---|---|---|

| Études longues avec accès direct à l’emploi stable | Études longues | Pas de cumul | Généralisé/direct | 15 |

| Études courtes avec accès à l’emploi stable | Études courtes | Cumul | Généralisé/direct | 31 |

| Cumul emploi-études longues avant emploi stable | Études longues | Cumul | Généralisé/direct | 18 |

| Études longues sans accès direct à l’emploi stable | Études longues | Pas de cumul | Minoritaire/irrégulier | 13 |

| Allers-retours emploi-NEET | Études courtes | Pas de cumul | Minoritaire/irrégulier | 15 |

| NEET de longue durée | Études courtes | Pas de cumul | Indéterminé | 8 |

- NEET : ni en emploi, ni en études, ni en formation.

- Lecture : Parmi les jeunes entrés en 6e en 2007, 18 % suivent une trajectoire de type « cumul études-emploi durant des études longues, puis accès direct à l’emploi stable à la fin des études ».

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

graphiqueFigure – Répartition des jeunes entrés en 6e en 2007 en fonction de leur trajectoire d’entrée dans la vie active

- NEET : ni en emploi, ni en études, ni en formation.

- Lecture : Parmi les jeunes entrés en 6e en 2007, 18 % suivent une trajectoire de type « cumul études-emploi durant des études longues, puis accès direct à l’emploi stable à la fin des études ».

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

De même, 18 % des jeunes accèdent rapidement à un emploi stable après des études longues mais, contrairement aux précédents, en cumulant des expériences d’emploi pendant leurs études. Le cumul emploi‑étude peut correspondre à une période d’alternance, de stage ou d’emploi sans rapport direct avec le cursus.

D’autre part, 13 % des jeunes poursuivent un parcours d’études longues n’aboutissant pas directement à un emploi stable. Parmi eux, six sur dix ont suivi un cursus universitaire et quatre sur dix sont titulaires d'un master. En 2023, un quart occupent un emploi à durée limitée (CDD ou mission d’intérim) et un cinquième sont NEET. Un autre tiers sont encore en études. Pour ceux sortis très récemment des études ou encore étudiants, l’insertion professionnelle est difficilement qualifiable.

Près d’un tiers des jeunes entrés en 6e en 2007 (31 %) relèvent d’une trajectoire d’études courtes donnant accès à l’emploi stable. Ce sont souvent des jeunes diplômés de filières professionnelles (CAP, baccalauréat professionnel) ou du supérieur court (bac+2), dont une partie passe par un contrat d’alternance ou un stage lors de leurs études. Cette expérimentation graduelle du monde du travail favorise un accès précoce à l’emploi stable. Dès 2019, vers 22 ans, 67 % de ces jeunes sont en emploi en CDI, plus de deux fois plus que l’ensemble des jeunes (27 %), ils sont 87 % en CDI en 2023 à 26‑27 ans.

Enfin, un jeune sur quatre se retrouve en situation de NEET, en alternance avec des épisodes d’emploi, ou de façon prolongée. Il s’agit essentiellement de jeunes ayant fait des études courtes. D’une part, 15 % des jeunes ont une trajectoire marquée par des allers‑retours emploi‑NEET entre les épisodes d’emploi, souvent à durée limitée, et de non‑emploi (chômage, inactivité). Entre 18 et 26 ans, un tiers d’entre eux changent de situation au moins cinq fois (deux fois plus que l’ensemble des jeunes), 41 % occupent au moins deux emplois autres que des CDI (contre 13 % en moyenne) et 35 % passent au moins deux fois dans la situation de NEET (17 % pour l’ensemble des jeunes). D’autre part, les jeunes en situation de NEET de longue durée (8 %) restent en retrait du marché du travail et du système éducatif sur quasi toute la période d’observation entre 2015 et 2023.

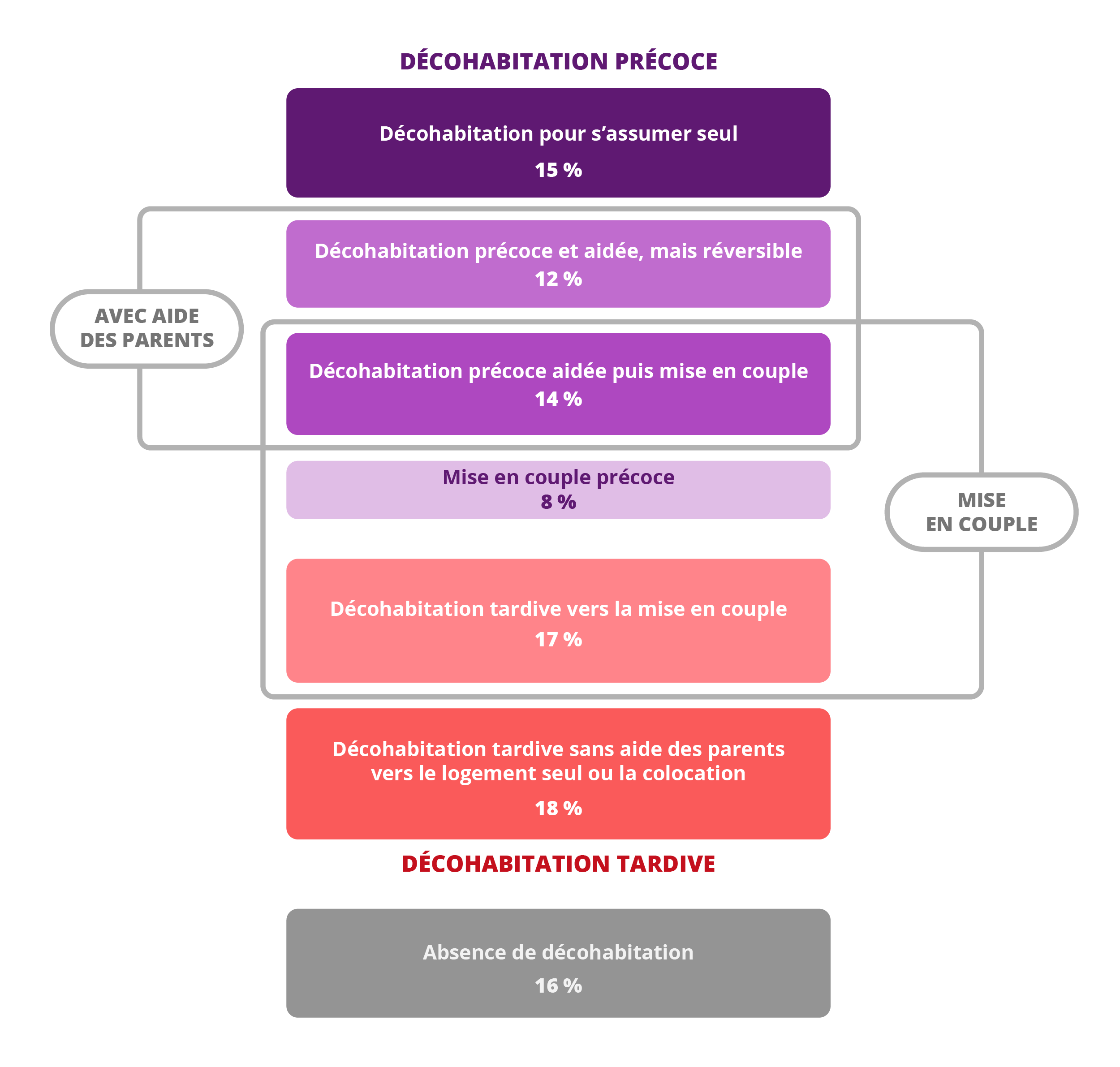

Encadré 2 – Sept trajectoires‑types de décohabitation

Quatre trajectoires‑types se caractérisent par le départ précoce (avant 20‑21 ans) du jeune de son foyer familial (figure).

tableauFigure – Répartition des jeunes entrés en 6e en 2007 en fonction de leur trajectoire de décohabitation

| Trajectoire-type | Type de décohabitation | Aide des parents | Mode de cohabitation dominant | Part (en %) |

|---|---|---|---|---|

| Décohabitation tardive vers la mise en couple | Tardive | Sans aide | Couple | 17 |

| Décohabitation tardive sans aide des parents vers le logement seul ou la colocation | Tardive | Sans aide | Seul | 18 |

| Décohabitation précoce et aidée, mais réversible | Précoce | Aide | Seul | 12 |

| Décohabitation précoce aidée puis mise en couple | Précoce | Aide | Couple | 14 |

| Mise en couple précoce | Précoce | Sans aide | Couple | 8 |

| Décohabitation pour s’assumer seul | Précoce | Sans aide | Seul | 15 |

| Absence de décohabitation | Absente | Indéterminé | Absence de décohabitation | 16 |

- Lecture : Parmi les jeunes entrés en 6e en 2007, 17 % suivent une trajectoire de type « Décohabitation tardive vers la mise en couple ».

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

graphiqueFigure – Répartition des jeunes entrés en 6e en 2007 en fonction de leur trajectoire de décohabitation

- Lecture : Parmi les jeunes entrés en 6e en 2007, 17 % suivent une trajectoire de type « Décohabitation tardive vers la mise en couple ».

- Champ : France hors Mayotte, jeunes entrés en 6e pour la première fois en 2007.

- Source : Depp-Insee-Sies, enquête Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007.

Ainsi, 12 % des jeunes vivent une décohabitation précoce et aidée financièrement par les parents, mais réversible. À 19‑20 ans en 2016, 92 % d’entre eux ont déjà décohabité contre 41 % en moyenne. À partir de 2019, soit 22 ans, ils sont progressivement moins nombreux à être aidés financièrement par leurs parents. En 2020‑2021, une partie d’entre eux retournent vivre au domicile parental, à 24‑25 ans, un âge qui correspond à la fin des études supérieures. Ce sont aussi les années de la crise sanitaire, marquées par le confinement de la population et la pratique massive de l’enseignement à distance.

De plus, 14 % des jeunes connaissent une décohabitation précoce et aidée, mais suivie d’une autonomisation via une mise en couple. Dans ce groupe, vers 19 ans, les trois quarts ont déjà décohabité ; vers 24 ans, 58 % vivent en couple sans aide des parents pour se loger (contre 30 % en moyenne).

La mise en couple précoce dans un logement autonome concerne 8 % des jeunes : vers 20 ans, 72 % sont en couple (12 % en moyenne).

Par ailleurs, 15 % des jeunes quittent le domicile parental pour vivre et s’assumer seul, sans aide des parents pour se loger. Les âges de départ sont plus variés que dans les trois précédentes trajectoires‑types. Pour ces jeunes, l’installation seul ne se limite pas au premier départ du domicile parental, mais s’affirme comme une modalité qui perdure.

Deux trajectoires‑types se caractérisent par des situations où les jeunes quittent plus tardivement le domicile familial, sans l’aide financière des parents pour se loger. Pour 17 % des jeunes, cette décohabitation coïncide avec la formation d’un couple cohabitant (décohabitation tardive puis en couple), tandis que pour 18 %, elle correspond à une installation seul ou en colocation (décohabitation tardive sans aide des parents vers le logement seul ou la colocation).

Enfin, 16 % des jeunes demeurent chez leurs parents durant presque toute la durée observée (absence de décohabitation). Parmi eux, neuf sur dix (soit 15 % de l’ensemble des jeunes entrés en 6e en 2007) sont encore chez leurs parents à 26‑27 ans en 2023.

Entre 2015 et 2023, pour dix jeunes ayant quitté le domicile parental sur la période, quatre sont revenus y vivre au moins une fois. Cette situation se rencontre dans toutes les trajectoires‑types, mais atteint un sur deux dans les cas de décohabitation précoce aidée mais réversible et de décohabitation tardive sans aide des parents vers le logement seul ou la colocation. Elle est plus rare pour les trajectoires‑types de décohabitation vers le couple.

Sources

Le dispositif Entrée dans la vie adulte (EVA) 2007 est un panel qui suit une cohorte d’élèves entrés en 6e en 2007. Il est piloté conjointement par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’Éducation nationale, par la Sous‑direction des systèmes d’information et des études statistiques (Sies) du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, et par l’Insee.

Ce dispositif combine des enquêtes auprès de ces jeunes et un suivi administratif, en vue d’informer sur les parcours d’études, l’insertion professionnelle et la situation résidentielle des jeunes et d’éclairer la relation complexe entre les différentes transitions du début de la vie adulte.

Ce dispositif repose sur un panel mis en place par la Depp depuis 2007 (« panel Depp 2007 »). Ce panel comprend des données administratives, des résultats scolaires (notes au brevet) et ceux de l’enquête auprès des familles réalisée en 2008, dont certaines questions permettent de mesurer l’intensité de l’implication des parents dans la scolarité des enfants.

Depuis, des enquêtes ont été menées entre 2015 et 2023 directement auprès des anciens élèves pour décrire leurs parcours. Les données ont été collectées conjointement par les trois partenaires, en mars de chaque année. L’échantillon du dispositif EVA comprend 35 000 jeunes, représentatifs de l’ensemble des élèves entrés pour la première fois en 6e en 2007 dans un collège public ou privé de France (hors Mayotte). Dans cette étude, sont pris en compte les résultats relatifs à 19 000 jeunes de la cohorte initiale, qui ont répondu à presque toutes les vagues. Une pondération longitudinale est appliquée afin de rendre ce sous‑ensemble représentatif du champ initial.

Méthodes

Les trajectoires professionnelles et résidentielles des jeunes sont étudiées par la méthode de l’analyse de séquences, qui résume la succession des « états » dans lesquels se trouvent les jeunes au 1er mars de chaque année entre 2015 et 2023. Le mode de cohabitation est déterminé à partir de la question : « Avec qui habitiez‑vous principalement pendant la semaine ? », et ne tient donc pas compte de situations éventuelles de multi‑résidence.

Les trajectoires‑types sont construites par appariement optimal [Ouvrir dans un nouvel ongletRobette, 2011]. Cette méthode rassemble des trajectoires similaires du point de vue de la succession des états. Le calcul de similarité des trajectoires repose ici sur une matrice de coûts de substitution Dynamic Hamming Distance [Ouvrir dans un nouvel ongletLesnard, 2014].

Le croisement entre les trajectoires‑types de décohabitation et d’entrée dans la vie active a pour objectif d’étudier empiriquement la correspondance entre les deux trajectoires construites indépendamment. Ces deux trajectoires sont concomitantes puisque les décisions de poursuivre des études et de décohabiter sont souvent simultanées. Pour ne pas introduire de sens dans cette relation, leur correspondance est mesurée via un indice de rapport des chances, mesure relative qui s’affranchit des effets de structure de la population [Ouvrir dans un nouvel ongletForsé, Chauvel, 1995]. Cet indice vaut 1 en cas d’indépendance des deux trajectoires. Il est d’autant plus élevé que deux trajectoires‑types s’unissent entre elles. Il se rapproche d’autant plus de 0 si, au contraire, la proportion d’individus rattachés conjointement aux deux trajectoires‑types est plus faible que ne le voudrait le hasard.

À partir du questionnaire de l’enquête auprès des familles réalisée par la Depp en 2008, un indicateur synthétique d’implication de la famille a été construit, fondé sur la fréquence (régulière ou sporadique) des conversations parents‑enfants sur une sélection de sept items : les devoirs et leçons, l’apprentissage au collège, les camarades de classe, les enseignants, la vie au collège, l’avenir scolaire et l’avenir professionnel. Un niveau d’implication fort correspond à une fréquence régulière sur au moins 4 items sur 7. L’origine sociale est mesurée ici par la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage parental.

Définitions

Un NEET (neither in employment nor in education or training) est une personne qui n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation (formelle ou non formelle).

Pour en savoir plus

Arapi E., Pagé P., Hamel C., « Ouvrir dans un nouvel ongletQuels sont les liens entre l’implication parentale, les conditions socioéconomiques de la famille et la réussite scolaire ? : une synthèse des connaissances », Revue des sciences de l’éducation de McGill, Vol. 53, no 1, février 2018.

Caille J.‑P., Chan‑Pang‑Fong É., Ponceau J., Chardon O., Dabet G., « À 18‑19 ans, la moitié des jeunes envisagent leur avenir professionnel avec optimisme », Insee Première no 1633, février 2017.

Castell L., Rivalin R., Thouilleux C., « L’accès à l’autonomie résidentielle pour les 18‑24 ans : un processus socialement différencié », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2016.

Cordazzo P., « Ouvrir dans un nouvel ongletTrajectoires résidentielles et professionnelles des jeunes : quand l’accès à l’emploi ne signe pas la décohabitation », in Formation emploi, Céreq, avril‑juin 2018.

Dabet G., Épiphane D., Personnaz E., « Ouvrir dans un nouvel ongletParcours scolaires et insertion professionnelle : l’implacable effet de l’origine sociale », Céreq Études no 51, octobre 2023.

Depp, Ouvrir dans un nouvel onglet50 ans de panels d’élèves, édition 2023.

Forsé M., Chauvel L., « Ouvrir dans un nouvel ongletL’évolution de l’homogamie en France. Une méthode pour comparer les diagonalités de plusieurs tables », Revue française de sociologie, pp. 123‑142, édition 1995.

Insee, Femmes et hommes, l’égalité en question, coll. « Insee Références », édition 2022.

Le Pape M.‑C., Portela M., Tenret É., « Argent et sentiments. Une interprétation des déterminants de l’aide financière des parents aux jeunes adultes », in Économie et statistique no 514‑515‑516, Insee, juillet 2020.

Lesnard L., Ouvrir dans un nouvel onglet"Using Optimal Matching Analysis in Sociology: Cost Setting & Sociology of Time", in Notes et Documents no 2014-1, SciencesPo, février 2014.

Pouliquen E., « Depuis 2000, la part des 18‑29 ans habitant chez leurs parents augmente à nouveau », Insee Première no 1686, janvier 2018.

Robette N., « Ouvrir dans un nouvel ongletExplorer et décrire les parcours de vie : les typologies de trajectoires », Les clefs pour…, CEPED, édition 2011.

Olympio N., Germain V., « Ouvrir dans un nouvel ongletLa démocratisation des parcours étudiants à l’aune de l’autonomie résidentielle et du type d’études. Une nouvelle forme de polarisation scolaire et sociale », in Formation emploi, Céreq, octobre‑décembre 2020.

Van de Velde C., « Ouvrir dans un nouvel ongletSociologie des âges de la vie », édition Armand Colin, juin 2015.

Vuillier‑Devillers F., « Après un pic dû à la crise sanitaire, la part des jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation repart à la baisse », Insee Focus no 285, janvier 2023.