Formations et emploi Édition 2025

L'Insee présente avec Formations et emploi les principales analyses sur les sortants du système éducatif, leur insertion professionnelle et la formation tout au long de la vie.

Avertissement : les fiches contenues dans cet ouvrage sont mises à jour annuellement dans le cadre du Bilan Formation Emploi

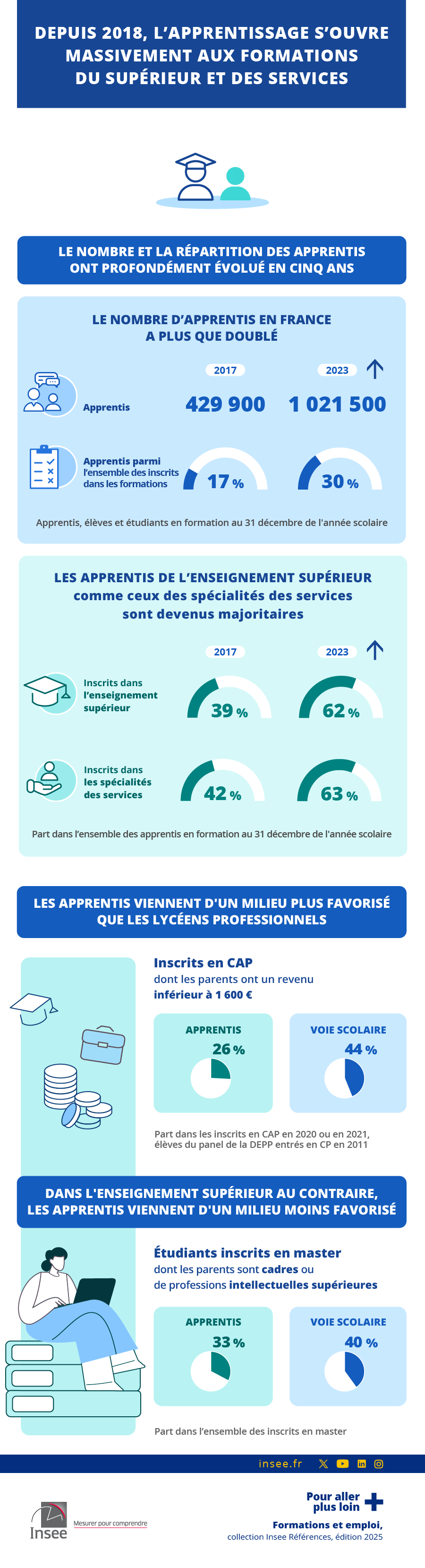

Depuis 2018, l’apprentissage s’ouvre massivement aux formations du supérieur et des services

Emeline Jounin (Dares), Guirane Ndao (Sies), Willy Thao Khamsing (Sies), Aurore Domps (Depp)

À la suite de la loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui a réformé l’apprentissage, et de l’introduction en 2020 d’une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis dans un contexte de crise sanitaire, le nombre d’apprentis en France a plus que doublé en cinq ans, pour atteindre 1 021 500 apprentis en décembre 2023.

La hausse du nombre d’apprentis concerne tous les niveaux de diplôme, mais elle est particulièrement marquée dans l’enseignement supérieur. Les apprentis de l’enseignement supérieur deviennent ainsi majoritaires : 62 % des apprentis en 2023 contre 39 % en 2017. En lien avec cette augmentation dans le supérieur, les formations préparées en apprentissage relèvent désormais plus souvent des services que de la production. Dans le même temps, la part des femmes parmi les apprentis a augmenté mais elle reste encore minoritaire. Par ailleurs, le taux de rupture des contrats d’apprentissage au cours des neuf premiers mois de contrat a légèrement augmenté entre 2017 et 2022 (+2 points, pour atteindre 21 % en moyenne).

Dans le secondaire, les apprentis viennent plus souvent d’un milieu favorisé que les lycéens professionnels. En IUT et en licence professionnelle, l’origine sociale des apprentis est similaire à celle des étudiants de la voie scolaire. En master, écoles d’ingénieurs et de commerce, elle est plutôt moins favorisée que celle des étudiants de la voie scolaire. Après leur formation, les apprentis s’insèrent mieux sur le marché du travail que leurs homologues de la voie scolaire, notamment dans le secondaire. Une partie d’entre eux trouvent un emploi dans l’entreprise où ils ont fait leur apprentissage, et plus globalement le profil de la population des apprentis diffère de celui des élèves de la voie professionnelle sous statut scolaire, en termes d’origine sociale et de parcours scolaire. Les apprentis peuvent également différer des autres élèves ou étudiants par d’autres caractéristiques, plus difficiles à mesurer, comme la motivation, le réseau de l’entourage ou la connaissance des codes du monde du travail.

Insee Références

Paru le :12/02/2025

- Une hausse sans précédent du nombre d’apprentis

- La hausse du nombre d’apprentis est particulièrement forte dans le supérieur

- Les apprentis désormais plus nombreux dans les formations des services que dans celles de la production

- L’apprentissage se féminise

- Tous les candidats ne parviennent pas à signer un contrat d’apprentissage

- Les apprentis du secondaire viennent d’un milieu social plus favorisé que les autres élèves en voie professionnelle

- En école de commerce et d’ingénieurs, les apprentis viennent d’un milieu social moins favorisé que les autres étudiants dans ces écoles

- Les apprentis du secondaire s’insèrent mieux que leurs homologues de la voie scolaire, en lien avec leur origine plus favorisée

- Encadré 1 – La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de 2018 et les aides au recrutement assouplissent l’entrée en apprentissage pour les jeunes et les employeurs

- Encadré 2 – Les entreprises accueillent des alternants en vue d’un recrutement ultérieur et pour leur force de travail

- Encadré 3 – Les ruptures des contrats d’apprentissage sont en légère hausse depuis 2017

Une hausse sans précédent du nombre d’apprentis

En 2023, 9 % des 16‑29 ans sont en apprentissage [Ouvrir dans un nouvel ongletDemongeot, Lombard, 2024]. Ce type de formation initiale, alternant périodes de travail chez un employeur et périodes de formation en centre de formation, s’est progressivement ouvert à de nouveaux diplômes (niveaux et spécialités). La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de 2018 et l’aide exceptionnelle au recrutement d’apprentis introduite en 2020 dans un contexte de crise sanitaire ont profondément transformé les modalités de l’apprentissage et renforcé son attractivité (encadré 1).

Entre 2017, année précédant la loi, et décembre 2023, le nombre d’apprentis a été multiplié par 2,4, passant de 429 900 à 1 021 500 selon l'enquête SIFA (sources, figure 1 et fiche 1.4). Cette hausse, sans précédent, porte de 17 à 30 % la part d’apprentis au sein des formations susceptibles d’être suivies de cette manière. Le nombre de centres de formation d’apprentis (CFA) a été multiplié par trois entre 2017 et 2023. Le nombre d’employeurs, publics et privés, accueillant un apprenti a doublé entre 2017 et 2021 (encadré 2).

tableauFigure 1 – Effectifs d'apprentis par niveau et par année

| Année | Niveau CAP¹ hors BEP | BEP | Niveau bac pro¹ | Bac+2 | Bac+3 | Bac+5 ou plus |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2000 | 192 359 | 52 974 | 69 355 | 35 553 | 9 448 | 6 185 |

| 2001 | 186 202 | 51 244 | 71 828 | 37 234 | 9 568 | 6 852 |

| 2002 | 181 771 | 50 395 | 74 802 | 37 751 | 11 243 | 7 514 |

| 2003 | 177 845 | 47 490 | 77 362 | 38 217 | 12 674 | 8 378 |

| 2004 | 178 807 | 46 467 | 80 623 | 39 560 | 14 124 | 9 407 |

| 2005 | 182 059 | 46 554 | 86 609 | 44 233 | 15 063 | 11 341 |

| 2006 | 187 137 | 48 254 | 91 951 | 50 316 | 16 461 | 13 690 |

| 2007 | 190 690 | 48 604 | 95 753 | 55 577 | 17 198 | 17 340 |

| 2008 | 186 059 | 45 600 | 98 470 | 58 572 | 16 021 | 22 928 |

| 2009 | 187 228 | 22 539 | 111 900 | 59 532 | 17 387 | 26 156 |

| 2010 | 187 537 | 4 320 | 123 018 | 62 074 | 19 189 | 30 142 |

| 2011 | 187 797 | 1 763 | 123 888 | 67 193 | 21 762 | 33 931 |

| 2012 | 185 875 | 0 | 116 897 | 74 868 | 22 321 | 38 182 |

| 2013 | 174 654 | 0 | 111 682 | 74 048 | 22 937 | 41 027 |

| 2014 | 162 226 | 0 | 104 880 | 71 419 | 23 743 | 43 614 |

| 2015 | 159 610 | 0 | 101 582 | 73 317 | 24 655 | 46 041 |

| 2016 | 159 998 | 0 | 99 814 | 76 326 | 26 605 | 49 523 |

| 2017 | 162 650 | 0 | 100 952 | 82 200 | 29 740 | 54 364 |

| 2018 | 164 874 | 0 | 103 453 | 88 551 | 31 582 | 59 667 |

| 2019 | 167 702 | 0 | 107 255 | 95 860 | 39 506 | 68 480 |

| 2020 | 182 068 | 0 | 124 236 | 135 540 | 78 994 | 108 797 |

| 2021 | 204 575 | 0 | 149 859 | 191 565 | 119 015 | 169 049 |

| 2022 | 213 835 | 0 | 163 494 | 216 089 | 148 271 | 211 901 |

| 2023 | 221 060 | 0 | 164 568 | 234 987 | 161 545 | 239 293 |

- 1. Y compris mentions complémentaires.

- Note : À la suite de la réforme de 2008, les BEP disparaissent progressivement, essentiellement au profit du baccalauréat professionnel en trois ans.

- Lecture : En fin d'année 2023, 239 293 apprentis sont en formation de niveau bac+5 ou plus.

- Champ : France.

- Source : Depp, enquête SIFA, situation au 31 décembre de l'année scolaire.

graphiqueFigure 1 – Effectifs d'apprentis par niveau et par année

- 1. Y compris mentions complémentaires.

- Note : À la suite de la réforme de 2008, les BEP disparaissent progressivement, essentiellement au profit du baccalauréat professionnel en trois ans.

- Lecture : En fin d'année 2023, 239 293 apprentis sont en formation de niveau bac+5 ou plus.

- Champ : France.

- Source : Depp, enquête SIFA, situation au 31 décembre de l'année scolaire.

Cette hausse de l’apprentissage s’est accompagnée d’une augmentation du taux de rupture des contrats d’apprentissage entre 2017 et 2022, légère dans l’ensemble mais marquée dans le supérieur (encadré 3). Sur la même période, le nombre de contrats de professionnalisation, l’autre voie de l’alternance, a fortement baissé pour les publics ayant aussi accès à l’apprentissage : 69 700 contrats de professionnalisation ont été signés par des moins de 30 ans en 2022, soit 115 500 contrats en moins en cinq ans [Ouvrir dans un nouvel ongletPlé, 2024].

La hausse du nombre d’apprentis est particulièrement forte dans le supérieur

En six ans, le nombre d’apprentis du secondaire a été multiplié par 1,5, pour atteindre 385 600 en 2023. La hausse est plus marquée dans le supérieur : 635 800 jeunes y sont apprentis, 3,8 fois plus qu’en 2017. En conséquence, 62 % des apprentis préparent un diplôme du supérieur en 2023, contre 39 % en 2017.

Le nombre d’apprentis dans le supérieur a bien plus rapidement progressé que le nombre total d’étudiants sur la période (+15 %). La hausse est particulièrement marquée pour les sections de technicien supérieur (STS), les licences professionnelles et les écoles de commerce [Ouvrir dans un nouvel ongletBrouillaud, Ndao, 2022]. Sur dix personnes préparant un BTS, plus de quatre le font en apprentissage en 2023 contre deux en 2017.

Les apprentis désormais plus nombreux dans les formations des services que dans celles de la production

Le nombre d’apprentis augmente dans toutes les spécialités de formation. La hausse est plus forte dans les spécialités des services, au sens de la nomenclature des spécialités de formation (NSF), davantage présentes dans le supérieur : +468 000 apprentis entre 2017 et 2023. Il s’agit de formations liées notamment au commerce, à la santé, à la communication et à l’informatique. La hausse est plus faible dans celles de la production, plus représentées dans le secondaire (formations liées notamment à l’agriculture, à la construction et aux matériaux) : +110 000 pendant la même période.

En conséquence, en 2023, la majorité des apprentis se forment dans une spécialité des services : 63 %, contre 42 % en 2017 (figure 2). Dans le même temps, la part d’apprentis relevant d’une spécialité de production s’est repliée, atteignant 35 % contre 57 % auparavant. Une part mineure d’apprentis étudient une spécialité dite « disciplinaire » (sciences, droit, lettres, etc.), le plus souvent dans le supérieur long. Cette inversion du poids relatif des spécialités traduit à la fois la hausse de la part d’apprentis dans les services pour tous les niveaux de diplôme (par exemple, +7 points au niveau baccalauréat professionnel, +21 points au niveau bac+2) et la croissance particulièrement forte des effectifs du supérieur, où les apprentis des services sont plus présents.

tableauFigure 2 – Apprentis par domaine et spécialité de formation fin 2017 et fin 2023

| Niveau | Domaines disciplinaires | Domaines de la production | Services – Spécialités plurivalentes des services | Services – Échanges et gestion | Services – Communication et information | Services – Services à la personne et aux collectivités | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Niveau CAP¹ | 2017 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | 10,5 | 0,3 | 16,3 |

| 2023 | 0,0 | 68,3 | 0,0 | 11,4 | 0,5 | 19,8 | |

| Niveau bac pro¹ | 2017 | 0,1 | 61,0 | 1,9 | 11,8 | 1,0 | 24,3 |

| 2023 | 0,2 | 54,0 | 0,5 | 14,4 | 3,0 | 27,9 | |

| Bac+2 | 2017 | 0,4 | 42,8 | 0,1 | 34,5 | 10,4 | 11,9 |

| 2023 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 52,6 | 10,6 | 14,5 | |

| Bac+3 | 2017 | 5,6 | 23,9 | 0,1 | 51,0 | 12,1 | 7,4 |

| 2023 | 3,6 | 14,7 | 0,0 | 50,8 | 20,8 | 10,1 | |

| Bac+5 ou plus | 2017 | 6,8 | 39,2 | 0,0 | 37,1 | 12,8 | 4,1 |

| 2023 | 5,4 | 15,9 | 0,2 | 51,9 | 22,9 | 3,7 | |

| Ensemble | 2017 | 1,3 | 56,7 | 0,5 | 21,5 | 4,8 | 15,2 |

| 2023 | 1,9 | 34,7 | 0,1 | 37,1 | 11,7 | 14,6 | |

- 1. Y compris mentions complémentaires.

- Lecture : 73,0 % des apprentis de niveau CAP préparent une formation relevant du domaine de la production en fin d'année 2017 et 68,3 % en fin d'année 2023.

- Champ : France.

- Source : Depp, enquête SIFA, situation au 31 décembre de l’année scolaire.

graphiqueFigure 2 – Apprentis par domaine et spécialité de formation fin 2017 et fin 2023

- 1. Y compris mentions complémentaires.

- Lecture : 73,0 % des apprentis de niveau CAP préparent une formation relevant du domaine de la production en fin d'année 2017 et 68,3 % en fin d'année 2023.

- Champ : France.

- Source : Depp, enquête SIFA, situation au 31 décembre de l’année scolaire.

Dans le domaine des services, la spécialité « Échanges et gestion », qui correspond à des formations de commerce et de vente, a particulièrement progressé entre 2017 et 2023, notamment dans le supérieur (+14 points), pour atteindre 52 % des formations en apprentissage.

La part de la spécialité « Communication et information », qui comprend notamment des formations en informatique, a aussi augmenté (de 5 à 12 %). Cette hausse est portée exclusivement par le supérieur long : 23 % des apprentis y sont inscrits contre 13 % six ans auparavant.

L’apprentissage se féminise

Entre 2017 et 2023, le nombre de femmes apprenties a davantage augmenté que celui des hommes apprentis sans toutefois atteindre la parité tous types de formation confondus. La hausse du nombre d’apprenties a été particulièrement marquée dans les BTS et les écoles de commerce. En 2023, les femmes représentent 34 % des apprentis dans le secondaire et 46 % dans le supérieur (hors licences générales), contre respectivement 29 % et 37 % en 2017 (figure 3). Au global, en 2023, elles représentent 40 % des apprentis contre 32 % six ans auparavant. À l’exception des étudiantes en école de commerce, les femmes continuent à moins s’inscrire en apprentissage que les hommes au sein d’une même filière. Même en master, où elles représentent 63 % des inscrits, elles ne représentent que 56 % des apprentis.

tableauFigure 3 – Part des femmes parmi les apprentis et parmi les inscrits en formation initiale fin 2017 et fin 2023

| Type de formation | Année scolaire | Part des apprenties parmi les apprentis | Part des femmes parmi l'ensemble des inscrits en formation initiale |

|---|---|---|---|

| Secondaire¹ | 2017 | 29,3 | 39,7 |

| 2023 | 33,6 | 40,1 | |

| BTS | 2017 | 35,5 | 46,3 |

| 2023 | 44,8 | 46,2 | |

| DUT/BUT² | 2017 | 38,1 | 40,1 |

| 2023 | 37,5 | 40,2 | |

| Licence professionnelle | 2017 | 44,5 | 48,0 |

| 2023 | 46,8 | 49,7 | |

| Masters | 2017 | 54,6 | 60,9 |

| 2023 | 56,1 | 63,0 | |

| Formations d'ingénieurs | 2017 | 17,9 | 27,2 |

| 2023 | 21,8 | 29,5 | |

| Écoles de commerce | 2017 | 52,1 | 50,6 |

| 2023 | 55,7 | 51,6 | |

| Ensemble sur les sept filières³ | 2017 | 32,1 | 45,2 |

| 2023 | 39,7 | 45,8 |

- 1. L'effectif en formation initiale est calculé sur le champ des lycées professionnels publics et sous contrat et des lycées agricoles.

- 2. Depuis 2021, la formation en IUT dure trois années et conduit au BUT, contre deux auparavant.

- 3. Hors licence générale.

- Lecture : En fin d'année 2023, dans les sept filières, 39,7 % des apprentis sont des femmes. Parmi l'ensemble des inscrits en formation initiale, elles en représentent 45,8 %.

- Champ : France.

- Sources : Sies, Système d’information SISE ; Depp, enquête SIFA, situation au 31 décembre de l'année scolaire.

graphiqueFigure 3 – Part des femmes parmi les apprentis et parmi les inscrits en formation initiale fin 2017 et fin 2023

- 1. L'effectif en formation initiale est calculé sur le champ des lycées professionnels publics et sous contrat et des lycées agricoles.

- 2. Depuis 2021, la formation en IUT dure trois années et conduit au BUT, contre deux auparavant.

- 3. Hors licence générale.

- Lecture : En fin d'année 2023, dans les sept filières, 39,7 % des apprentis sont des femmes. Parmi l'ensemble des inscrits en formation initiale, elles en représentent 45,8 %.

- Champ : France.

- Sources : Sies, Système d’information SISE ; Depp, enquête SIFA, situation au 31 décembre de l'année scolaire.

La variabilité de la part de femmes selon le niveau du diplôme préparé s’explique en partie par des différences entre spécialités. Les formations de services, quasi paritaires, sont en effet plus fréquentes dans le supérieur que les formations de production, très majoritairement masculines. Plus généralement, en 2023, le poids relatif des formations de production diminue quand le niveau de diplôme augmente, ce qui va de pair avec une augmentation de la part de femmes. De ce fait, l’âge moyen des apprenties est un peu plus élevé que celui de leurs homologues garçons : 21,3 ans contre 20,3 ans.

Tous les candidats ne parviennent pas à signer un contrat d’apprentissage

Poursuivre une formation en apprentissage nécessite de trouver à la fois un contrat d’apprentissage et un CFA. Les chances d’y parvenir ne sont pas les mêmes pour tous. Parmi les élèves de troisième de 2018 formulant un vœu pour la voie professionnelle pour la rentrée scolaire 2019, 21 % ont formulé au moins un vœu pour l’apprentissage. Cependant, seulement 45 % d’entre eux ont intégré un CFA à la rentrée scolaire [Ouvrir dans un nouvel ongletJaspar, 2022]. Si depuis la réforme de 2018, la signature d’un contrat d’apprentissage n’est plus nécessaire pour valider l’inscription en CFA, elle demeure nécessaire à la poursuite de la formation.

De façon générale, pour les élèves de troisième, il est plus facile d’obtenir un contrat d’apprentissage dans les secteurs en tension sur le marché du travail, comme le bâtiment et les travaux publics, ou moins demandés par les candidats à l’apprentissage, comme l’agriculture [Ouvrir dans un nouvel ongletCupillard, 2021].

Les garçons de troisième accèdent davantage à l’apprentissage que les filles. Un garçon sur deux ayant fait un vœu pour l’apprentissage devient apprenti, ce n’est le cas que pour une fille sur trois. Les filles se concentrent dans quelques spécialités de formation : deux apprenties sur trois se retrouvent dans cinq spécialités, la plus demandée étant la coiffure [Ouvrir dans un nouvel ongletJaspar, 2022].

Des travaux de recherche ont mis en évidence que les postulants à un contrat d’apprentissage de niveau d’études inférieur au bac font face à des discriminations selon le genre, les connaissances des codes du milieu professionnel, l’âge, l’origine géographique ou encore l’origine sociale, similaires à celles observées plus généralement sur le marché du travail [Ouvrir dans un nouvel ongletKergoat et al., 2017]. Pour l’enseignement supérieur, les recherches se sont beaucoup concentrées sur les critères de sélection à l’entrée dans des filières sélectives en apprentissage : les CFA très sélectifs du supérieur privilégient les candidats ayant à la fois les codes du monde du travail et de bons résultats académiques [Ouvrir dans un nouvel ongletChajia et al., 2021].

Les apprentis du secondaire viennent d’un milieu social plus favorisé que les autres élèves en voie professionnelle

Ces processus de sélection conduisent sans doute à favoriser dans le secondaire des apprentis ayant des caractéristiques sociales particulières.

Les apprentis en CAP sont d’une origine sociale plus favorisée que les autres élèves de la voie professionnelle suivant un cursus seulement scolaire : le revenu mensuel des parents est inférieur à 1 600 euros en 2020 pour seulement 26 % d’entre eux, contre 44 % en voie scolaire (figure 4). Par ailleurs, ils proviennent moins souvent d’une famille dont les deux parents sont immigrés. Les apprentis ont moins souvent une mère n’ayant aucun diplôme ou uniquement le brevet des collèges (22 %) que les élèves de la voie scolaire (38 %). Ils ont aussi plus souvent un parent commerçant ou artisan. Ces parents ont probablement une vision plus favorable de l’apprentissage. Ils peuvent à la fois inciter leur enfant à aller vers cette voie et faciliter la recherche d’un contrat grâce à leur réseau [Ouvrir dans un nouvel ongletBarhoumi, 2024].

tableauFigure 4 – Caractéristiques des élèves en CAP apprentissage et en CAP voie scolaire

| Caractéristiques en 2020¹ | CAP Apprentissage | CAP Voie scolaire |

|---|---|---|

| Origine | ||

| Issu d'une famille immigrée | 7 | 16 |

| Issu d'une famille française ou mixte² | 93 | 84 |

| Diplôme de la mère | ||

| Enseignement supérieur | 16 | 9 |

| Baccalauréat général ou technologique | 12 | 6 |

| Baccalauréat professionnel | 11 | 7 |

| CAP-BEP | 35 | 30 |

| Aucun diplôme, brevet des collèges | 22 | 38 |

| Non renseigné | 5 | 11 |

| Revenu mensuel des parents | ||

| Inférieur à 1 600 euros | 26 | 44 |

| De 1 600 euros à 2 499 euros | 32 | 28 |

| De 2 500 euros à 3 999 euros | 35 | 20 |

| 4 000 euros ou plus | 7 | 5 |

| Non renseigné | 0 | 4 |

| Ruralité | ||

| Rural éloigné ou périphérique | 54 | 34 |

| Urbain dense et petites villes | 32 | 33 |

| Urbain très dense | 13 | 32 |

| Non renseigné | 1 | 1 |

- 1. Les caractéristiques des élèves proviennent de la dernière vague de l'enquête à laquelle les familles ont répondu, soit 2020 pour 90 % des élèves, 2016 ou 2012 à défaut.

- 2. Famille mixte : famille dont l’un des deux parents est immigré.

- Lecture : Parmi les apprentis en CAP, 7 % proviennent d'une famille immigrée.

- Champ : France, élèves entrés en CP en 2011 et en CAP en 2020 ou en 2021.

- Source : Depp, panel d'élèves recrutés en 2011.

Les apprentis en CAP sont aussi plus souvent issus des zones rurales, où l’enseignement agricole est fréquemment dispensé en apprentissage. Ainsi, les jeunes vivant dans des zones rurales sont plus souvent apprentis. Ils représentent un tiers de l’ensemble des sortants de troisième, mais un apprenti en CAP sur deux.

En école de commerce et d’ingénieurs, les apprentis viennent d’un milieu social moins favorisé que les autres étudiants dans ces écoles

En IUT et en licence professionnelle, les origines sociales des apprentis et des étudiants de la voie scolaire sont similaires [Ouvrir dans un nouvel ongletThao Khamsing, 2024]. Sur l’ensemble des formations de master, les étudiants de la voie scolaire sont plus souvent enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures (40 %) que les apprentis (33 %). L’écart est encore plus élevé en écoles de commerce (55 % contre 38 %) et d’ingénieurs (57 % contre 40 %). Les apprentis de ces écoles diffèrent également par leur parcours antérieur : ils sont plus souvent issus d’un bachelor universitaire de technologie (BUT) ou d’un BTS que ceux suivant un cursus uniquement scolaire dans l’enseignement supérieur, qui ont plus souvent fait une classe préparatoire aux grandes écoles [Ouvrir dans un nouvel ongletBrouillaud, Ndao, 2022]. Les frais de scolarité des apprentis étant pris en charge par les opérateurs de compétences (Opco) et parfois en partie par les entreprises, les enfants moins favorisés peuvent être plus enclins à suivre leur formation en apprentissage.

Les apprentis du secondaire s’insèrent mieux que leurs homologues de la voie scolaire, en lien avec leur origine plus favorisée

Parmi les apprentis en dernière année d’une formation de niveau CAP à BTS lors de l’année scolaire 2021‑2022, 38 % poursuivent leurs études l’année suivante. La plupart du temps, les études se poursuivent en apprentissage.

Parmi les lycéens professionnels et étudiants de BTS et apprentis ne poursuivant pas leurs études, le taux d’insertion dans l’emploi salarié des apprentis du secondaire est plus élevé que celui des lycéens professionnels et étudiants de BTS. Les apprentis sortis en 2022 sont plus souvent en emploi salarié 12 mois après la fin de leur formation que leurs homologues de la voie scolaire, que ce soit en CAP (69 % contre 37 %), en baccalauréat professionnel (76 % contre 53 %) ou en BTS (75 % contre 69 %).

Les apprentis sont également plus souvent en contrat à durée indéterminée (CDI) : 12 mois après la fin de leur formation, 39 % des apprentis de CAP sortis en 2022 sont en CDI contre 12 % des CAP issus de la voie scolaire. L’écart est équivalent après un baccalauréat professionnel (46 % contre 19 %) et un peu plus faible après un BTS (47 % contre 31 %) (fiche 2.8 et fiche 2.9).

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences. La meilleure insertion professionnelle des apprentis peut être liée au fait que l’apprentissage permet de rapprocher les jeunes du monde de l’entreprise. En effet, 6 mois après la fin de leur formation, 27 % des apprentis de niveau CAP à BTS sortis de formation en 2022 sont toujours en emploi chez l’employeur où ils ont fait leur apprentissage [Ouvrir dans un nouvel ongletAntoine et al., 2023].

Ces écarts d’insertion entre les apprentis et leurs homologues de la voie scolaire proviennent également des différences de caractéristiques sociodémographiques et de parcours scolaire.

Les apprentis peuvent également différer des élèves ou étudiants par d’autres caractéristiques, plus difficiles à mesurer, comme la motivation, le réseau de l’entourage ou la connaissance des codes du monde du travail. L’obtention d’un contrat d’apprentissage témoigne également d’un premier effet de sélection vis‑à‑vis du marché du travail.

Après une licence professionnelle ou un master, le taux d’insertion dans l’emploi des apprentis est également plus élevé que celui des autres étudiants, les écarts étant toutefois moindres que dans le secondaire, et les apprentis sont aussi plus souvent en emploi stable que les autres [Ouvrir dans un nouvel ongletYildiz, 2023a et Ouvrir dans un nouvel onglet2023b].

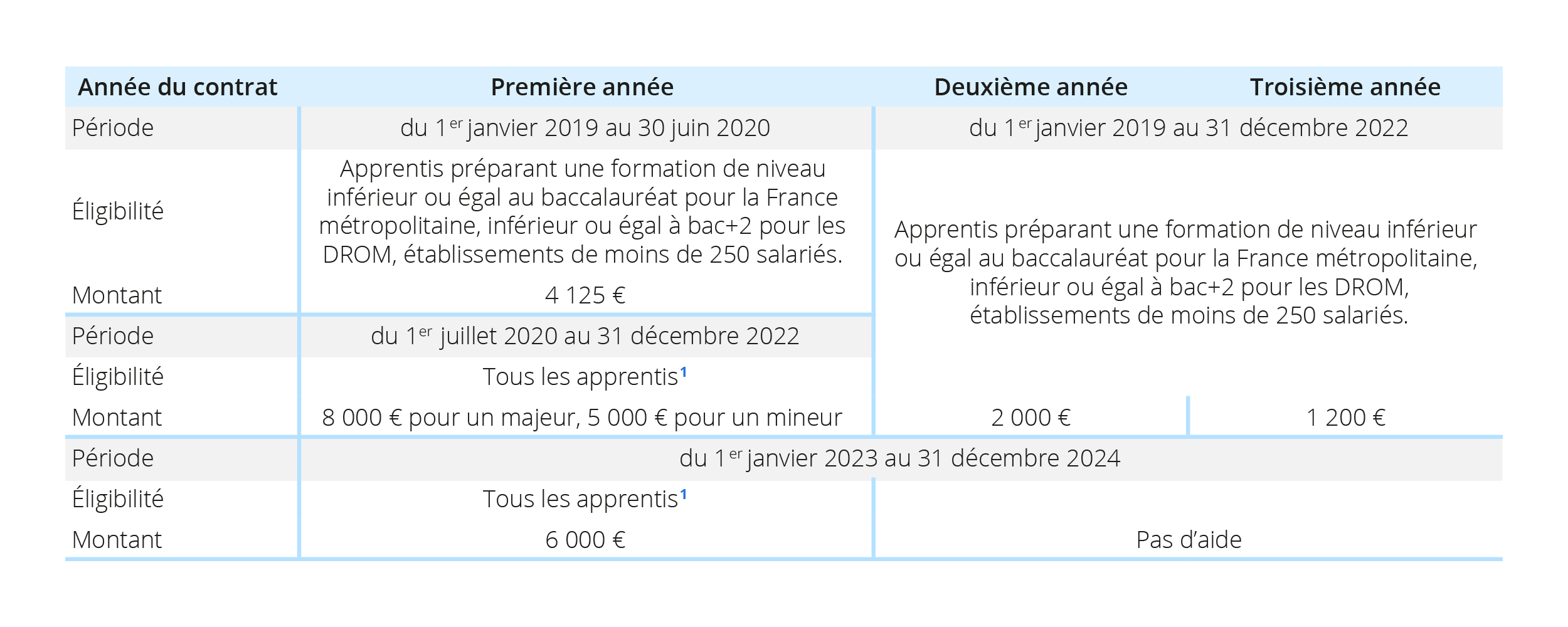

Encadré 1 – La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » de 2018 et les aides au recrutement assouplissent l’entrée en apprentissage pour les jeunes et les employeurs

La loi du 5 septembre 2018 assouplit les critères pour établir un contrat d’apprentissage. Il est désormais possible de signer un contrat jusqu’à l’âge de 29 ans révolus au lieu de 25 ans précédemment. Il n’est plus obligatoire d’avoir trouvé un employeur avant de s’inscrire en CFA : le contrat de travail, dit contrat d’apprentissage, doit être signé dans les trois mois suivant le début de la formation. Si le contrat est rompu, l’apprenti peut poursuivre sa formation pendant six mois au sein du CFA, ce qui lui laisse du temps pour retrouver un contrat. La rupture de contrat après la période d’essai est également facilitée dans le but d’améliorer l’attractivité de ces contrats auprès des employeurs.

La réforme de 2018 simplifie les aides perçues par les employeurs d’apprentis : une aide unique remplace différents dispositifs, avec un périmètre restreint (établissements de moins de 250 salariés et certains niveaux de diplôme). Le cas échéant, son niveau diminue en deuxième puis en troisième année d’exécution du contrat. En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, une aide exceptionnelle à l’embauche est mise en place pour l’ensemble des contrats d’apprentissage (figure). Jusqu’en 2022, cette aide se substitue à l’aide unique pour la première année de contrat. En janvier 2023, l’aide unique est supprimée : seule demeure l’aide à l’embauche.

La réforme facilite aussi l’ouverture de CFA : il n’est désormais plus nécessaire de conventionner avec l’État ou un conseil régional. Le financement de l’apprentissage est également transféré des conseils régionaux aux opérateurs de compétences (Opco) et aux branches professionnelles en lien avec France compétences.

graphiqueFigure – Aides versées aux employeurs d'apprentis à partir de 2019 selon la date de signature du contrat

- 1. Depuis le 1er juillet 2020, les employeurs de 250 salariés ou plus peuvent bénéficier de l'aide s'ils ont atteint le taux de 5 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle (contrats d'alternance, contrats CIFRE et VIE) ou au moins 3 % d'alternants et une progression significative du nombre d'alternants.

- Note : Les critères d'attribution des aides et les montants définis dans cette figure sont à date de décembre 2024.

- Champ : France.

- Source : Journal officiel.

Encadré 2 – Les entreprises accueillent des alternants en vue d’un recrutement ultérieur et pour leur force de travail

En 2021, 17 % des entreprises et des associations ayant au moins un salarié en fin d’année (hors apprentis) accueillent au moins un alternant (apprenti ou titulaire d’un contrat de professionnalisation) [Ouvrir dans un nouvel ongletRosa, 2024]. Les employeurs d’alternants sont majoritairement de petite taille : 62 % d’entre eux ont moins de 10 salariés (figure). Toutefois, cette part est inférieure à leur poids parmi l’ensemble des employeurs d’au moins un salarié (84 %) : le recours à l’alternance est plus faible pour les petites entreprises que pour les grandes. Il varie aussi sensiblement par secteur d’activité. La plupart des entreprises sont satisfaites du nombre d’alternants recrutés : 79 % n’ont pas recruté d’alternant car elles ne le souhaitaient pas, 14 % ont recruté autant d’alternants que souhaité et seulement 7 % n’ont pas pu en recruter ou pas suffisamment.

tableauFigure – Répartition de l'ensemble des employeurs et de ceux ayant embauché au moins un alternant en 2021, selon leur taille

| Nombre de salariés de l'entreprise | Répartition des entreprises ayant embauché au moins un alternant | Répartition de l'ensemble des entreprises employeuses |

|---|---|---|

| 1-9 salariés | 62 | 84 |

| 10-19 salariés | 17 | 9 |

| 20-49 salariés | 13 | 5 |

| 50-249 salariés | 7 | 2 |

| 250 salariés ou plus | 1 | 0 |

- Lecture : 62 % des entreprises ayant embauché au moins un alternants en 2021 ont entre 1 et 9 salariés. Par ailleurs, cette tranche de taille rassemble 84 % de l’ensemble des entreprises employeuses du secteur privé.

- Champ : France, entreprises d’au moins un salarié au 31/12/2021 (hors apprentis) du secteur privé, y compris associations.

- Sources : Céreq, Dares et France compétences, enquête Formation Employeur (EFE-a) 2021.

graphiqueFigure – Répartition de l'ensemble des employeurs et de ceux ayant embauché au moins un alternant en 2021, selon leur taille

- Lecture : 62 % des entreprises ayant embauché au moins un alternants en 2021 ont entre 1 et 9 salariés. Par ailleurs, cette tranche de taille rassemble 84 % de l’ensemble des entreprises employeuses du secteur privé.

- Champ : France, entreprises d’au moins un salarié au 31/12/2021 (hors apprentis) du secteur privé, y compris associations.

- Sources : Céreq, Dares et France compétences, enquête Formation Employeur (EFE-a) 2021.

La majorité des employeurs d’alternants (63 %) déclarent avoir recruté un alternant pour pouvoir embaucher quelqu’un de qualifié à l’issue de la formation. Il s’agit de la principale raison citée, quelle que soit la taille de l’entreprise, mais elle est plus particulièrement mise en avant par les employeurs de 1 000 salariés ou plus. Par ailleurs, 31 % des employeurs disent vouloir bénéficier du travail de l’alternant pendant la période en entreprise. Enfin, 35 % des structures employeuses d’alternants comptant plus de 250 salariés déclarent en accueillir afin d’atteindre le quota les dispensant du versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). Le coût d’un apprenti est très rarement cité comme un frein au recrutement (5 %).

Parmi les structures ayant accueilli des alternants en 2021, 42 % disent en avoir employé plus qu’en 2018. Elles attribuent la hausse de ce recours à des raisons variées, notamment la mise en place d’aides spécifiques (41 % des entreprises concernées) et « l’augmentation des tâches à proposer à ces profils » (32 %).

Encadré 3 – Les ruptures des contrats d’apprentissage sont en légère hausse depuis 2017

Lors de la signature du contrat d’apprentissage, apprenti et employeur conviennent d’une date de fin. Les ruptures avant ce terme convenu peuvent survenir à différents moments du contrat, pour divers motifs : à l’initiative de l’apprenti, de l’employeur ou d’un commun accord. Certaines interviennent en cas de relations de travail ou de conditions de formation dégradées, quand d’autres sont motivées par une volonté de l’apprenti de se réorienter ou de diversifier ses expériences professionnelles. Elles peuvent être accompagnées ou non d’un abandon de l’apprentissage. Certaines ruptures interviennent au cours de la période d’essai, d’autres en toute fin de contrat, quand l’apprenti a déjà obtenu son diplôme.

Pour comptabiliser les ruptures, il est nécessaire de disposer d’informations détaillées sur les contrats d’apprentissage. C’est ce que permet le Système d’information sur l’apprentissage (SIA) de la Dares, développé pour assurer le suivi et l’analyse des contrats d’apprentissage (sources). Le SIA permet de mettre en regard les caractéristiques des contrats, notamment l’existence d’une rupture anticipée, et celles des employeurs, des apprentis et des formations préparées.

En 2022, selon le SIA, 21 % des contrats d’apprentissage sont rompus de façon anticipée dans leurs neuf premiers mois d’exécution (figure) [Ouvrir dans un nouvel ongletFauchon, 2024]. Ce taux est légèrement supérieur à celui observé avant la crise sanitaire (19 % en 2017). L’augmentation du taux de rupture vaut pour tous les niveaux de diplôme. Elle est faible dans le secondaire (+1 point au niveau CAP, +4 points au niveau du baccalauréat professionnel) mais forte dans le supérieur (+11 points au niveau bac+2, +8 points à bac+3 et bac+5 ou plus) où les taux de rupture étaient initialement plus bas.

tableauFigure – Taux de rupture à neuf mois des contrats d'apprentissage par année de début et niveau de formation préparée, en 2017 et 2022

| Niveau de la formation préparée | 2017 | 2022 |

|---|---|---|

| CAP | 28,2 | 29,3 |

| Bac pro | 18,3 | 22,5 |

| Mentions complémentaires | 17,2 | 18,8 |

| Bac+2 | 15,2 | 26,2 |

| Bac+3 | 6,7 | 14,5 |

| Bac+5 ou plus | 4,3 | 11,9 |

| Ensemble | 19,0 | 21,1 |

- Lecture : Pour les formations de niveau bac+2, 26,2 % des contrats d'apprentissage commencés en 2022 sont rompus de façon anticipée dans leurs neuf premiers mois d'exécution.

- Champ : France, contrats d'apprentissage commencés en 2017 et 2022.

- Source : Dares, Système d'information sur l'apprentissage (SIA).

graphiqueFigure – Taux de rupture à neuf mois des contrats d'apprentissage par année de début et niveau de formation préparée, en 2017 et 2022

- Lecture : Pour les formations de niveau bac+2, 26,2 % des contrats d'apprentissage commencés en 2022 sont rompus de façon anticipée dans leurs neuf premiers mois d'exécution.

- Champ : France, contrats d'apprentissage commencés en 2017 et 2022.

- Source : Dares, Système d'information sur l'apprentissage (SIA).

Cette hausse des taux de rupture est plus marquée dans les entreprises de 250 salariés ou plus, ainsi que dans les secteurs jusqu’ici peu concernés par l’apprentissage, comme l’information‑communication et la finance‑assurance. Les secteurs et niveaux de formation où les taux de rupture augmentent le plus en cinq ans sont aussi les plus dynamiques en termes d’entrées en apprentissage. L’entrée de nouveaux CFA et de nouveaux employeurs dans l’apprentissage pourrait contribuer à cette hausse.

Sources

L’enquête SIFA réalisée par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est un recensement des apprentis inscrits au 31 décembre de chaque année en centre de formation des apprentis (CFA). Elle permet de décrire finement le profil des apprentis, les formations suivies et le lieu de formation.

Le Système d’information sur l’apprentissage (SIA), développé par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille, permet de réaliser un suivi en continu des contrats d’apprentissage (début de contrat, fin de contrat y compris rupture anticipée) et d’en étudier les caractéristiques (durée, type de contrat, employeur, bénéficiaire, formation préparée). Il s’appuie sur les déclarations sociales nominatives et les remontées administratives des contrats de travail des apprentis réalisées par les Opco et les directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

Les enquêtes Système d’information sur le suivi de l’étudiant (SISE) sont menées par la Sous‑direction des systèmes d’information et des études statistiques (Sies) du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche auprès d’une grande partie des établissements d’enseignement supérieur. L’intérêt de la source SISE est qu’elle permet d’accéder à des indicateurs plus précis sur le profil des étudiants en apprentissage (catégorie socioprofessionnelle des parents, sexe) et de les comparer aux étudiants en voie scolaire.

InserJeunes est un système d’information porté par la Depp et la Dares, qui permet de rendre compte de l’insertion professionnelle des sortants de formation de niveau CAP à BTS en lycée ou en apprentissage, par l’appariement de fichiers de suivi des scolarités et des déclarations sociales nominatives.

InserSup est un système d’information porté par le Sies et la Dares, qui permet de rendre compte de l’insertion professionnelle des diplômés du supérieur, par l’appariement de fichiers de suivi des formations et des déclarations sociales nominatives.

Définitions

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un jeune de 16 à 29 ans (sous certaines conditions 30 ans ou plus) ayant satisfait à l’obligation scolaire, des dérogations étant possibles. La durée du contrat d’apprentissage varie généralement de six mois à trois ans, en fonction du type de profession et de la qualification préparée. Plus rarement, le contrat peut être à durée indéterminée. L’apprenti perçoit un salaire calculé selon son âge et son ancienneté dans le dispositif. La conclusion d’un contrat d’apprentissage ouvre droit à des aides de l’État pour l’employeur.

Un centre de formation d’apprentis (CFA) est un organisme de la formation professionnelle responsable de la formation d’apprentis. Il peut dispenser une formation théorique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s’articuler avec elle. Il peut aussi être une structure administrative s’occupant des contrats d’apprentissage. Le CFA peut délivrer des diplômes du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ou du ministère chargé de l’agriculture, ou bien des diplômes, titres et certifications reconnus par le RNCP.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail destiné à permettre aux jeunes de 16 à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi et aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats, d’acquérir une qualification professionnelle ou de compléter leur formation initiale au moyen d’une formation en alternance.

Le brevet de technicien supérieur (BTS) est un diplôme national délivré au titre d’une spécialité professionnelle de l’enseignement supérieur de niveau bac+2.

Il se prépare généralement en section de technicien supérieur pendant quatre semestres après le baccalauréat ou après une formation ou un diplôme considéré comme équivalent. Il existe plus d’une centaine de spécialités tertiaires, industrielles ou agricoles (on parle alors de brevet de technicien supérieur agricole ou BTSA).

Ce diplôme du premier cycle se situe ainsi au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles et de la classification internationale type de l’éducation (Cite).

La nomenclature des spécialités de formation a pour objectif de couvrir l’ensemble des formations, professionnelles ou non, de tout niveau, et sert à déterminer les domaines de formation. Ces derniers peuvent être disciplinaires (sciences, droit, lettres, etc.), technico‑professionnels de la production (agriculture, transformation, construction, etc.), technico‑professionnels des services (commerce, santé, communication, etc.), ou concerner le développement personnel (pratique sportive, jeux et activités spécifiques de loisirs, etc.).

Le diplôme du bachelor universitaire de technologie (BUT) est un diplôme national universitaire de niveau bac+3 (niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles). L’accès à sa préparation est subordonné à l’obtention du diplôme du baccalauréat ou au bénéfice d’un niveau jugé équivalent. Cette formation, professionnalisante et généraliste, se propose à la fois de mener à l’insertion professionnelle immédiate et de permettre la poursuite des études supérieures.

Les opérateurs de compétences (Opco) sont des organismes paritaires agréés par l’État qui ont pour missions de financer l’alternance, d’apporter un appui technique aux branches professionnelles (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, alternance, certifications), et d’accompagner les petites et moyennes entreprises pour définir leurs besoins en formations.

Pour en savoir plus

Antoine R., Fauchon A., Loiseau C., « Ouvrir dans un nouvel ongletL’insertion professionnelle des apprentis de niveau CAP à BTS 6 mois après leur sortie d’études en 2022 », Dares Résultats no 72, décembre 2023.

Barhoumi M., « Ouvrir dans un nouvel ongletL’orientation en CAP par apprentissage ou par voie scolaire est fortement liée au niveau scolaire et à l’origine sociale des élèves », Note d’information no 24.05, Depp, mars 2024.

Brouillaud A., Ndao G., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes étudiants en apprentissage dans l’enseignement supérieur : effectif, profil et réussite », Note d’information du Sies no 7, MESR, août 2022.

Chajia M., Glaymann D., Quenson E., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes modalités de sélection pour accéder aux formations universitaires en apprentissage : entre attendus scolaires et projections professionnelles. Une étude de cas. », Céreq Échanges no 16, février 2021.

Cupillard É., « Ouvrir dans un nouvel ongletAccéder à l’apprentissage après la 3e : quels profils, quelles démarches ? », Dares Analyses no 30, mai 2021.

Demongeot A., Lombard F., « Ouvrir dans un nouvel ongletL'apprentissage au 31 décembre 2023 », Note d’information no 24.28, Depp, juillet 2024.

Depp, Ouvrir dans un nouvel ongletRepères et références statistiques, édition 2024.

Fauchon A., « Ouvrir dans un nouvel ongletRuptures des contrats d’apprentissage : quelles évolutions depuis la réforme de 2018 ? », Dares Analyses no 43, juillet 2024.

Jaspar M.‑L., « Ouvrir dans un nouvel ongletL’orientation vers l’apprentissage à la fin de la troisième à la rentrée 2019 », Note d’information no 22.07, Depp, mars 2022.

Kergoat P., Sulzer E., Cart B., Capdevielle-Mougnibas V., Ilardi V., Saccomanno B., Toutin-Trelcat M.-H., « Ouvrir dans un nouvel ongletMesure et analyse des discriminations d’accès à l’apprentissage – MADA », Ouvrages en coédition, Céreq, édition 2017.

Plé A., « Ouvrir dans un nouvel ongletLe contrat de professionnalisation en 2022 », Dares Résultats no 32, mai 2024.

Rosa S., « Ouvrir dans un nouvel ongletQuelles entreprises recourent à l’alternance, et pour quelles raisons ? », Dares Analyses no 77, décembre 2024.

Thao Khamsing W., « Ouvrir dans un nouvel ongletL’apprentissage dans l’enseignement supérieur en 2023 », Note flash du Sies no 22, MESR, septembre 2024.

Yildiz H., « Ouvrir dans un nouvel ongletL’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés 2020 de licence professionnelle », Note flash du Sies no 21, MESR, octobre 2023a.

Yildiz H., « Ouvrir dans un nouvel ongletL’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés 2020 de master », Note flash du Sies no 22, MESR, octobre 2023b.