L'essentiel sur… le Grand Est

L’essentiel sur … le Grand Est dresse un portrait de la région via des indicateurs et des figures sur l’économie, le marché du travail (emploi et chômage), la démographie et les conditions de vie de la population (éducation, niveau de vie et pauvreté). Ces informations sont complétées par un jeu de questions-réponses pour éclairer plus spécifiquement certains sujets et donner accès à des analyses plus approfondies. En Grand Est, un accent particulier est donné à la question : « Quelle distance parcourent les travailleurs frontaliers pour se rendre sur le lieu de travail ? ».

Démographie

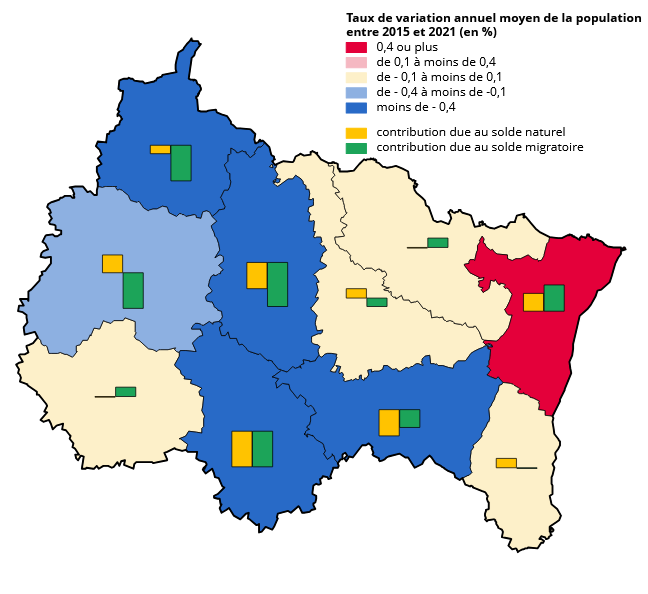

Au 1er janvier 2023, 5 563 400 personnes habitent dans le Grand Est, dont 1 163 800 dans le Bas‑Rhin et 1 051 300 en Moselle. Entre 2017 et 2023, la population stagne dans le Grand Est, alors qu’elle progresse de 0,4 % en France. Le solde migratoire et le solde naturel sont quasi nuls. Le taux de fécondité figure parmi les plus faibles de France, tandis que la région se situe dans la moyenne pour le vieillissement de la population, mais les départements ruraux (Haute-Marne, Vosges, Meuse) présentent une population nettement plus âgée.

Évolution de population

tableauLa population stagne dans le Grand EstÉvolution annuelle moyenne de population entre 2017 et 2023

| Zonage | Population 2023 | Évolution annuelle moyenne de la population entre 2017 et 2023 (en %) |

|---|---|---|

| France* | 68 094 280 | 0,4 |

| Martinique | 360 630 | -0,5 |

| Guadeloupe | 384 160 | -0,3 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 2 802 670 | 0,0 |

| Hauts-de-France | 5 992 194 | 0,0 |

| Grand Est | 5 563 378 | 0,0 |

| Centre-Val de Loire | 2 587 031 | 0,1 |

| Normandie | 3 345 842 | 0,1 |

| Île-de-France | 12 463 067 | 0,4 |

| Nouvelle-Aquitaine | 6 150 451 | 0,5 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 8 205 557 | 0,5 |

| Bretagne | 3 449 370 | 0,6 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 218 960 | 0,6 |

| La Réunion | 889 679 | 0,7 |

| Pays de la Loire | 3 907 156 | 0,7 |

| Occitanie | 6 124 653 | 0,8 |

| Corse | 355 486 | 1,0 |

| Guyane | 293 996 | 1,5 |

| Mayotte** | 256 618 | 3,8 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- ** Mayotte : Données 2017 et évolution 2012-2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte de l'évolution annuelle moyenne de population.

- Source : Insee, recensements de la population.

graphiqueLa population stagne dans le Grand EstÉvolution annuelle moyenne de population entre 2017 et 2023

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- ** Mayotte : Données 2017 et évolution 2012-2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte de l'évolution annuelle moyenne de population.

- Source : Insee, recensements de la population.

Soldes démographiques

tableauL’excédent naturel et le déficit migratoire sont quasi nulsContribution des soldes naturel et migratoire à l’évolution de la population 2017-2023

| Zonage | Évolution de la population (annuelle moyenne) due au solde naturel | Évolution de la population (annuelle moyenne) due au solde migratoire |

|---|---|---|

| France* | 0,1 | 0,2 |

| Martinique | 0,0 | -0,5 |

| Guadeloupe | 0,2 | -0,4 |

| Bourgogne-Franche-Comté | -0,2 | 0,1 |

| Hauts-de-France | 0,1 | -0,2 |

| Centre-Val de Loire | -0,1 | 0,1 |

| Normandie | -0,1 | 0,1 |

| Grand Est | 0,0 | 0,1 |

| Île-de-France | 0,7 | -0,3 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 0,2 | 0,3 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,0 | 0,6 |

| Nouvelle-Aquitaine | -0,2 | 0,8 |

| La Réunion | 0,9 | -0,2 |

| Pays de la Loire | 0,1 | 0,6 |

| Bretagne | -0,1 | 0,8 |

| Occitanie | -0,1 | 0,8 |

| Corse | -0,2 | 1,2 |

| Guyane | 2,5 | -1,0 |

| Mayotte** | 3,3 | 0,5 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- ** Mayotte : Soldes 2012-2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du solde naturel.

- Définition : Solde naturel.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du solde migratoire.

- Définition : Solde apparent entrées/sorties.

- Source : Insee, recensements de la population, état civil.

graphiqueL’excédent naturel et le déficit migratoire sont quasi nulsContribution des soldes naturel et migratoire à l’évolution de la population 2017-2023

- * Mayotte : Soldes 2012-2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du solde naturel.

- Définition : Solde naturel.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du solde migratoire.

- Définition : Solde apparent entrées/sorties.

- Source : Insee, recensements de la population, état civil.

Fécondité

tableauTroisième région de France la moins fécondeNombre d’enfants par femme en 2024

| Zonage | Indicateur conjoncturel de fécondité |

|---|---|

| France* | 1,62 |

| Mayotte | 3,58 |

| Guyane | 3,05 |

| La Réunion | 2,12 |

| Guadeloupe | 1,75 |

| Île-de-France | 1,70 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,68 |

| Centre-Val de Loire | 1,67 |

| Hauts-de-France | 1,66 |

| Normandie | 1,62 |

| Pays de la Loire | 1,62 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 1,59 |

| Bretagne | 1,55 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 1,54 |

| Martinique | 1,52 |

| Grand Est | 1,47 |

| Occitanie | 1,47 |

| Nouvelle-Aquitaine | 1,45 |

| Corse | 1,19 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France y compris Mayotte.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte de l'indicateur conjoncturel de fécondité.

- Définition : Indicateur conjoncturel de fécondité.

- Source : Insee, état civil, estimations de population.

graphiqueTroisième région de France la moins fécondeNombre d’enfants par femme en 2024

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France y compris Mayotte.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte de l'indicateur conjoncturel de fécondité.

- Définition : Indicateur conjoncturel de fécondité.

- Source : Insee, état civil, estimations de population.

Indice de vieillissement

tableauLe vieillissement de la population proche de la moyenne des régionsIndice de vieillissement de la population en 2022

| Zonage | Indice de vieillissement |

|---|---|

| France* | 88,7 |

| Corse | 122,9 |

| Nouvelle-Aquitaine | 117,9 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 108,5 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 108,3 |

| Martinique | 106,9 |

| Occitanie | 106,7 |

| Bretagne | 103,2 |

| Centre-Val de Loire | 101,3 |

| Normandie | 96,6 |

| Grand Est | 93,8 |

| Guadeloupe | 89,5 |

| Pays de la Loire | 89,1 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 86,4 |

| Hauts-de-France | 75,3 |

| Île-de-France | 60,9 |

| La Réunion | 45,0 |

| Guyane | 15,2 |

| Mayotte** | 5,0 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- ** Pour Mayotte, données du recensement de la population de 2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte de l'indice de vieillissement.

- Définition : Indice de vieillissement.

- Source : Insee, recensements de la population, exploitation principale.

graphiqueLe vieillissement de la population proche de la moyenne des régionsIndice de vieillissement de la population en 2022

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- ** Pour Mayotte, données du recensement de la population de 2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte de l'indice de vieillissement.

- Définition : Indice de vieillissement.

- Source : Insee, recensements de la population.

Niveau de vie médian et pauvreté

En 2021 dans le Grand Est, le niveau de vie médian s’élève à 22 960 euros par an. Il est proche du revenu médian national. Les départements alsaciens sont les plus riches et l’écart le plus fort est de 3 620 euros entre le Haut-Rhin et le département des Ardennes, qui est le plus pauvre. Les habitants des Ardennes, de l’Aube, de la Haute-Marne, des Vosges et de la Meuse, départements peu densément peuplés, ont les niveaux de vie médians les plus faibles. Le taux de pauvreté régional de 15,1 % en 2021, est légèrement inférieur au taux national. Les taux de pauvreté sont les plus élevés dans les Ardennes, dans l’Aube et en Moselle.

Niveau de vie médian

tableauLe Grand Est parmi les régions les plus aiséesNiveau de vie annuel médian en 2021

| Zonage | Niveau de vie médian |

|---|---|

| France* | 23 000 |

| Île-de-France | 25 210 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 23 800 |

| Bretagne | 23 240 |

| Pays de la Loire | 23 050 |

| Grand Est | 22 960 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 22 820 |

| Centre-Val de Loire | 22 780 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 22 750 |

| Nouvelle-Aquitaine | 22 710 |

| Normandie | 22 480 |

| Corse | 22 390 |

| Occitanie | 22 010 |

| Hauts-de-France | 21 420 |

| Martinique | 19 770 |

| La Réunion | 17 070 |

| Guadeloupe** | 15 770 |

| Guyane** | 10 990 |

| Mayotte** | 3 140 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France métropolitaine plus la Martinique et La Réunion.

- ** Données issues de l'enquête Budget de famille 2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du niveau de vie annuel médian.

- Définition : Niveau de vie médian.

- Sources : Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), enquête Budget de famille 2017.

graphiqueLe Grand Est parmi les régions les plus aiséesNiveau de vie annuel médian en 2021

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France métropolitaine plus la Martinique et La Réunion.

- ** Données issues de l'enquête Budget de famille 2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du niveau de vie annuel médian.

- Définition : Niveau de vie médian.

- Sources : Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), enquête Budget de famille 2017.

Taux de pauvreté

tableauPlus d’un ménage sur sept vit sous le seuil de pauvretéTaux de pauvreté en 2021

| Zonage | Taux de pauvreté |

|---|---|

| France* | 15,3 |

| Pays de la Loire | 11,0 |

| Bretagne | 11,1 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 13,3 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 13,4 |

| Centre-Val de Loire | 13,5 |

| Normandie | 13,7 |

| Nouvelle-Aquitaine | 13,8 |

| Grand Est | 15,1 |

| Île-de-France | 16,1 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17,4 |

| Occitanie | 17,5 |

| Hauts-de-France | 18,0 |

| Corse | 18,1 |

| Martinique | 26,8 |

| Guadeloupe** | 34,5 |

| La Réunion | 36,1 |

| Guyane** | 52,9 |

| Mayotte** | 77,3 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France métropolitaine plus la Martinique et La Réunion.

- ** Données issues de l'enquête Budget de famille 2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du taux de pauvreté.

- Définition : Taux de pauvreté.

- Sources : Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), enquête Budget de famille 2017.

graphiquePlus d’un ménage sur sept vit sous le seuil de pauvretéTaux de pauvreté en 2021

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France métropolitaine plus la Martinique et La Réunion.

- ** Données issues de l'enquête Budget de famille 2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du taux de pauvreté.

- Définition : Taux de pauvreté.

- Sources : Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi), enquête Budget de famille 2017.

Produit intérieur brut

Le produit intérieur brut (PIB) du Grand Est s’élève à 189 milliards d’euros en 2023 (6,7 % de la richesse nationale). Il se situe au 6e rang des régions métropolitaines hors Île-de-France. Le PIB par habitant est de 33 900 euros, soit 1 700 euros de moins que la moyenne nationale hors Île‑de‑France. La productivité apparente du travail, ou PIB par emploi, est de 85 500 euros, très proche de celle de la France métropolitaine, hors Île‑de‑France.

tableau189 milliards d’euros dans le Grand EstProduit intérieur brut en 2023

| Zonage | PIB |

|---|---|

| Île-de-France | 860 100 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 328 600 |

| Nouvelle-Aquitaine | 213 700 |

| Occitanie | 213 300 |

| Hauts-de-France | 196 700 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 196 200 |

| Grand Est | 189 100 |

| Pays de la Loire | 143 600 |

| Bretagne | 119 200 |

| Normandie | 115 900 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 91 400 |

| Centre-Val de Loire | 89 900 |

| La Réunion | 23 200 |

| Guadeloupe | 11 200 |

| Corse | 10 700 |

| Martinique | 10 100 |

| Guyane | 5 200 |

| Mayotte | 3 500 |

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du produit intérieur brut.

- Définition : Produit intérieur brut.

- Source : Insee, comptes régionaux (données provisoires).

graphique189 milliards d’euros dans le Grand EstProduit intérieur brut en 2023

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte du produit intérieur brut.

- Définition : Produit intérieur brut.

- Source : Insee, comptes régionaux (données provisoires).

Niveau d'éducation

Dans le Grand Est, en 2021, 28,6 % des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées détiennent un diplôme de l’enseignement supérieur, soit 4,6 points de moins que la moyenne nationale. Le Grand Est reste la deuxième région française pour la proportion de titulaires d’un CAP/BEP, comme diplôme le plus élevé. Les diplômés du supérieur sont proportionnellement plus nombreux dans les départements les plus urbains, avec un maximum dans le Bas-Rhin (34,5 %) et un minimum en Haute-Marne (19,5 %).

À l’inverse, près d’un tiers des personnes sont pas ou peu diplômées dans les départements peu denses.

tableauLes diplômés du supérieur sous-représentés dans le Grand EstDiplôme le plus élevé des 15 ans ou plus non scolarisés en 2022

| Zonage | Enseignement supérieur | Bac | CAP ou BEP | Pas ou peu diplômés* |

|---|---|---|---|---|

| Île-de-France | 46,0 | 16,4 | 15,5 | 22,1 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 34,8 | 17,7 | 24,1 | 23,4 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33,7 | 18,7 | 22,4 | 25,3 |

| Occitanie | 33,6 | 18,8 | 23,3 | 24,3 |

| Bretagne | 33,4 | 19,2 | 26,1 | 21,4 |

| Pays de la Loire | 31,0 | 17,9 | 27,5 | 23,7 |

| Nouvelle-Aquitaine | 30,5 | 18,5 | 26,8 | 24,2 |

| Grand Est | 28,6 | 17,4 | 28,1 | 25,8 |

| Corse | 27,9 | 23,2 | 20,7 | 28,3 |

| Centre-Val de Loire | 27,7 | 17,4 | 27,8 | 27,2 |

| Hauts-de-France | 27,4 | 17,9 | 25,4 | 29,3 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 27,1 | 17,7 | 28,4 | 26,9 |

| Normandie | 26,3 | 17,4 | 28,1 | 28,3 |

| Martinique | 25,5 | 18,5 | 20,7 | 35,3 |

| Guadeloupe | 24,0 | 18,5 | 20,8 | 36,8 |

| La Réunion | 22,3 | 17,2 | 20,4 | 40,0 |

| Guyane | 20,1 | 14,7 | 16,5 | 48,6 |

| Mayotte*** | 12,3 | 10,2 | 8,4 | 68,5 |

| France** | 33,2 | 17,8 | 23,8 | 25,1 |

- * Sans diplôme ou détenant au plus le brevet des collèges.

- ** Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- *** Pour Mayotte, données du recensement de la population de 2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte des 15 ans ou plus non scolarisés dont le diplôme le plus élevé est le baccalauréat.

- Définition : Niveau de diplôme.

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus.

- Source : Insee, recensement de la population.

graphiqueLes diplômés du supérieur sous-représentés dans le Grand EstDiplôme le plus élevé des 15 ans ou plus non scolarisés en 2022

- * Sans diplôme ou détenant au plus le brevet des collèges.

- ** Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- *** Pour Mayotte, données du recensement de la population de 2017.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte des 15 ans ou plus non scolarisés dont le diplôme le plus élevé est le baccalauréat.

- Définition : Niveau de diplôme.

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus.

- Source : Insee, recensement de la population.

Marché du travail

Entre 2022 et 2023, l’emploi a augmenté de 0,3 % dans le Grand Est et de 0,7 % en France métropolitaine. Même s’il est le premier employeur régional, le secteur tertiaire marchand est moins présent dans le Grand Est que dans le reste du pays. Son poids est plus important dans le Bas‑Rhin (environ cinq emplois sur dix) que dans la Meuse et les Ardennes (un peu plus de trois emplois sur dix). La part de l’emploi industriel est à son plus haut niveau régional (19 %) dans les Ardennes et les Vosges.

Dans la région Grand Est, 66,4 % des personnes de 15 à 64 ans sont en emploi en 2022. Le taux de chômage moyen régional s’établit à 7,3 % de la population active en 2024, proche du taux de la France, et place la région au 4e rang des taux de chômage les plus élevés parmi les régions métropolitaines. Le Bas-Rhin et la Haute-Marne sont les départements où les taux de chômage sont les plus faibles de la région, tandis que les Ardennes et l’Aube sont les plus touchés avec des taux respectivement de 9,8 et 9,7 %.

Emploi total

tableauUne progression de l’emploi dans le Grand Est plus modérée qu’en moyenne nationaleEmploi total en 2023 et évolution entre 2022 et 2023

| Zonage | Emploi total en 2023 (en milliers) | Évolution entre 2022 et 2023 (en %) |

|---|---|---|

| France* | 30 346,1 | 0,8 |

| France métropolitaine | 29 627,0 | 0,7 |

| Île-de-France | 6 883,8 | 0,8 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 717,2 | 0,8 |

| Nouvelle-Aquitaine | 2 629,9 | 0,6 |

| Occitanie | 2 548,4 | 1,0 |

| Hauts-de-France | 2 352,4 | 0,3 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 321,1 | 1,1 |

| Grand Est | 2 228,2 | 0,3 |

| Pays de la Loire | 1 760,0 | 1,0 |

| Bretagne | 1 492,1 | 1,2 |

| Normandie | 1 377,6 | 0,5 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 1 123,5 | 0,3 |

| Centre-Val de Loire | 1 048,5 | 0,4 |

| La Réunion | 339,5 | 1,6 |

| Guadeloupe | 150,2 | 1,1 |

| Martinique | 149,9 | 1,4 |

| Corse | 144,4 | 0,5 |

| Guyane | 79,6 | 2,5 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- L'emploi non salarié agricole des DOM est sous-estimé. Il ne tient pas compte des affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA).

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus, emploi salarié ou non salarié.

- Source : Insee, estimations d’emploi.

graphiqueUne progression de l’emploi dans le Grand Est plus modérée qu’en moyenne nationaleEmploi total en 2023 et évolution entre 2022 et 2023

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- L'emploi non salarié agricole des DOM est sous-estimé. Il ne tient pas compte des affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA).

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus, emploi salarié ou non salarié.

- Source : Insee, estimations d’emploi.

Emploi sectoriel

tableauRelativement peu d’emplois dans le tertiaire marchandEmploi sectoriel en 2023

| Zonage | Agriculture | Industrie | Construction | Tertiaire marchand | Tertiaire non marchand |

|---|---|---|---|---|---|

| Grand Est | 2,5 | 14,5 | 6,4 | 43,5 | 33,1 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 1,7 | 14,3 | 6,8 | 48,2 | 28,9 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 3,6 | 15,7 | 6,3 | 41,2 | 33,2 |

| Bretagne | 3,3 | 13,1 | 6,9 | 45,0 | 31,7 |

| Centre-Val de Loire | 2,8 | 14,8 | 6,8 | 44,5 | 31,1 |

| Corse | 3,7 | 6,0 | 11,1 | 43,9 | 35,3 |

| Guadeloupe | 3,4 | 7,3 | 6,6 | 44,8 | 37,8 |

| Guyane | 2,4 | 6,7 | 6,5 | 35,3 | 49,2 |

| Hauts-de-France | 1,8 | 12,8 | 6,0 | 45,5 | 34,0 |

| La Réunion | 3,0 | 7,0 | 6,6 | 44,1 | 39,4 |

| Martinique | 3,9 | 6,6 | 5,2 | 45,2 | 39,1 |

| Mayotte | 2,0 | 5,0 | 9,0 | 29,0 | 55,0 |

| Normandie | 2,9 | 15,5 | 6,9 | 43,0 | 31,6 |

| Nouvelle-Aquitaine | 3,7 | 11,4 | 7,1 | 45,8 | 32,0 |

| Occitanie | 2,8 | 10,0 | 7,0 | 46,9 | 33,3 |

| Pays de la Loire | 2,9 | 15,9 | 6,9 | 46,5 | 27,7 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,3 | 8,0 | 6,9 | 51,6 | 32,1 |

| Île-de-France | 0,1 | 6,6 | 5,5 | 63,2 | 24,6 |

| France* | 2,0 | 11,4 | 6,5 | 50,1 | 30,0 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- L'emploi non salarié agricole des DOM est sous-estimé. Il ne tient pas compte des affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA).

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus, emploi salarié ou non salarié.

- Source : Insee, estimations d’emploi.

graphiqueRelativement peu d’emplois dans le tertiaire marchandEmploi sectoriel en 2023

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- L'emploi non salarié agricole des DOM est sous-estimé. Il ne tient pas compte des affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA).

- Champ : Personnes de 15 ans ou plus, emploi salarié ou non salarié.

- Source : Insee, estimations d’emploi.

Statut d'activité des 15-64 ans

tableauMême proportion d’actifs dans le Grand Est qu’en FrancePopulation de 15 à 64 ans par statut d'activité et chômeurs au sens du recensement de la population en 2022

| Zonage | Personnes en emploi | Chômeurs au sens du recensement | Retraités | Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés | Autres inactifs |

|---|---|---|---|---|---|

| Grand Est | 66,4 | 8,5 | 6,5 | 9,8 | 8,9 |

| France* | 66,6 | 8,6 | 5,7 | 10,3 | 8,8 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- Définition : Population active.

- Champ : Personnes de 15 à 64 ans.

- Source : Insee, recensement de la population exploitation complémentaire.

graphiqueMême proportion d’actifs dans le Grand Est qu’en FrancePopulation de 15 à 64 ans par statut d'activité et chômeurs au sens du recensement de la population en 2022

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- Définition : Population active.

- Champ : Personnes de 15 à 64 ans.

- Source : Insee, recensement de la population exploitation complémentaire.

Chômage

tableauLe taux de chômage régional proche du taux nationalTaux de chômage annuels moyens en 2024

| Zonage | Taux de chômage |

|---|---|

| France* | 7,4 |

| Pays de la Loire | 5,9 |

| Bretagne | 6,0 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 6,4 |

| Corse | 6,5 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 6,6 |

| Nouvelle-Aquitaine | 6,6 |

| Centre-Val de Loire | 6,9 |

| Île-de-France | 7,0 |

| Normandie | 7,0 |

| Grand Est | 7,3 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7,9 |

| Occitanie | 8,8 |

| Hauts-de-France | 9,0 |

| Martinique | 12,3 |

| Guadeloupe | 16,8 |

| Guyane | 16,9 |

| La Réunion | 17,3 |

| Mayotte** | 29,0 |

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- ** Données issues de l'enquête emploi Mayotte.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte des taux de chômage.

- Définition : Taux de chômage.

- Sources : Insee, taux de chômage localisés ; enquête Emploi Mayotte, situation au 2e trimestre.

graphiqueLe taux de chômage régional proche du taux nationalTaux de chômage annuels moyens en 2024

- * Pour la comparaison nationale, la France correspond à la France hors Mayotte.

- ** Données issues de l'enquête emploi Mayotte.

- Pour cartographier ces données, consulter la Ouvrir dans un nouvel ongletCarte des taux de chômage.

- Définition : Taux de chômage.

- Sources : Insee, taux de chômage localisés ; enquête Emploi Mayotte, situation au 2e trimestre.

Avertissement

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies. C’est pourquoi les résultats peuvent varier selon les publications.

Définitions

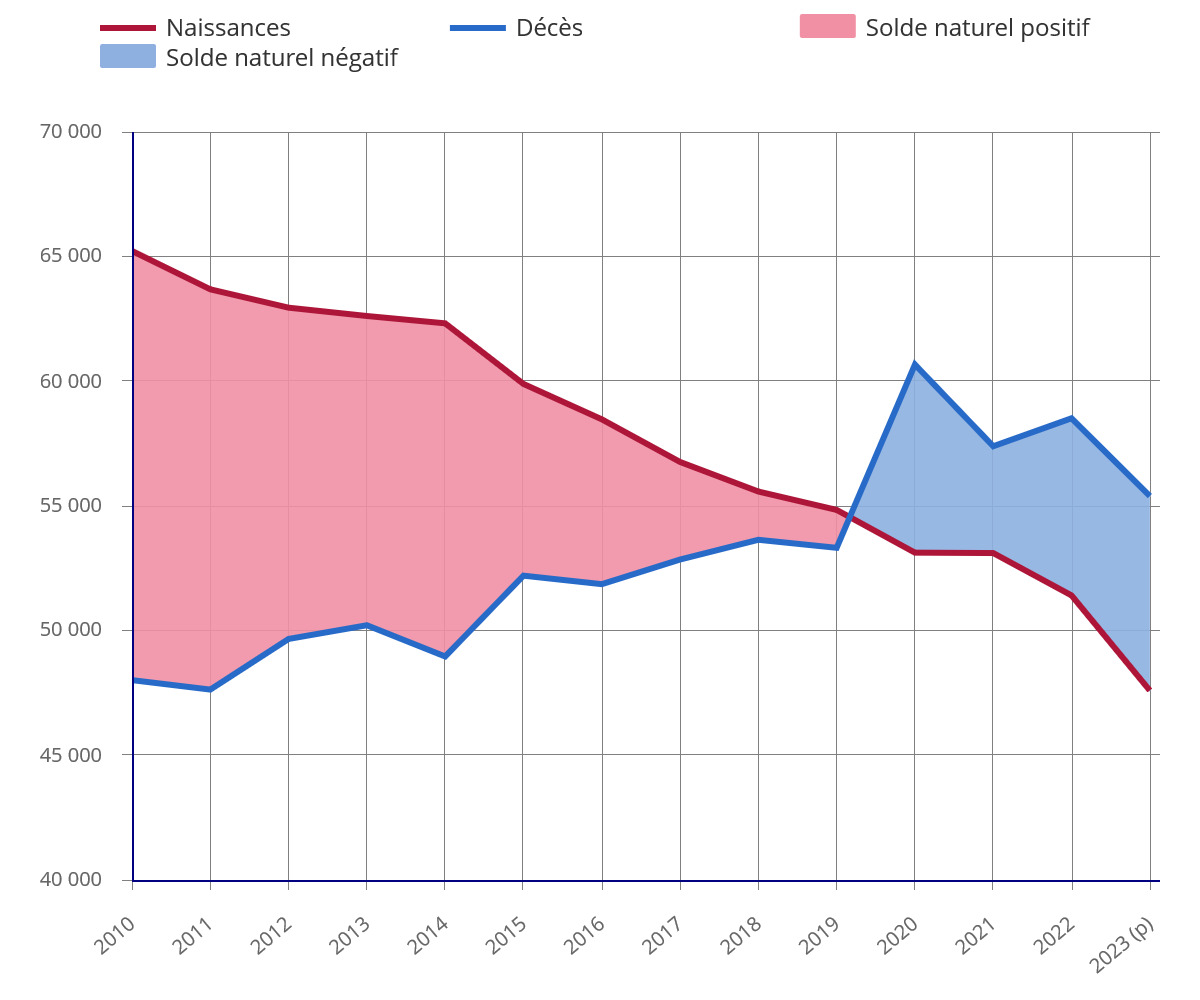

Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.

On parle d'accroissement naturel ou d'excédent naturel lorsque le nombre de naissances est supérieur à celui des décès.

Le solde apparent des entrées sorties approche la différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties, au cours de la période considérée. Il est obtenu par différence entre la variation totale de la population au cours de la période considérée et le solde naturel.

L'indicateur conjoncturel de fécondité, ou somme des naissances réduites, mesure le nombre d'enfants qu'aurait une femme tout au long de sa vie, si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés.

Il ne faut pas perdre de vue que les taux utilisés dans le calcul sont ceux observés au cours d'une année donnée dans l'ensemble de la population féminine (composée de plusieurs générations) et ne représentent donc pas les taux d'une génération réelle de femmes. Il est probable qu'aucune génération réelle n'aura à chaque âge les taux observés. L'indicateur conjoncturel de fécondité sert donc uniquement à caractériser d'une façon synthétique la situation démographique au cours d'une année donnée, sans qu'on puisse en tirer des conclusions certaines sur l'avenir de la population.

L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans. Il permet de mesurer le degré de vieillissement de la population. Plus l'indice est élevé, plus le vieillissement est important.

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage.

Le niveau de vie correspond à ce qu’Eurostat nomme « revenu disponible équivalent ».

Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.

Si on ordonne une distribution, la médiane partage cette distribution en deux parties d’effectifs égaux.

Ainsi, pour une distribution de salaires, 50 % des salaires se situent sous la médiane et 50 % au-dessus.

De nombreuses grandeurs économiques sont limitées vers le bas et non vers le haut. Par exemple, le salaire horaire est limité vers le bas par le SMIC alors que certains salaires peuvent être très élevés. La moyenne est tirée vers le haut par les salaires élevés, même s'ils sont peu nombreux, et elle est pour cette raison généralement supérieure à la médiane.

Par ailleurs, l'incertitude qui affecte les valeurs extrêmes, en particulier les valeurs élevées, se reporte sur la moyenne mais n'affecte pas la médiane. Celle-ci est de ce point de vue un indicateur plus fiable.

Un ménage et les individus qui le composent sont considérés comme pauvres lorsque le niveau de vie du ménage est inférieur au seuil de pauvreté. En France et en Europe, le seuil est le plus souvent fixé à 60 % du niveau de vie médian.

L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure en effet la pauvreté monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou le Canada) ont une approche absolue.

Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie. La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté selon d'autres seuils (40 %, 50 % ou 70 %), conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la mesure des inégalités.

Le produit intérieur brut aux prix du marché vise à mesurer la richesse créée par tous les agents, privés et publics, sur un territoire national pendant une période donnée. Agrégat clé de la comptabilité nationale, il représente le résultat final de l’activité de production des unités productrices résidentes.

Le PIB aux prix du marché peut être mesuré de trois façons :

- selon l’optique de la production, en faisant la somme des valeurs ajoutées de toutes les activités de production de biens et de services et en y ajoutant les impôts moins les subventions sur les produits ;

- selon l’optique des dépenses, en faisant la somme de toutes les dépenses finales (consacrées à la consommation ou à l’accroissement de la richesse) en y ajoutant les exportations moins les importations de biens et services ;

- selon l’optique du revenu, en faisant la somme de tous les revenus obtenus dans le processus de production de biens et de services (revenus salariaux, excédent brut d’exploitation et revenu mixte) et en y ajoutant les impôts sur la production et les importations moins les subventions.

Le PIB par habitant est calculé en rapportant le PIB de la région à la population résidant dans la région. Les différences régionales de PIB par habitant peuvent s’éclairer en prenant en compte deux indicateurs, le PIB par emploi et le taux d’emploi. En effet : PIB/habitant = PIB/emploi * Taux d’emploi

Le taux d’emploi est défini comme le rapport du nombre d’emplois de la région rapporté à la population. Ce taux d’emploi dépend de plusieurs paramètres : le poids des jeunes et des retraités, le chômage et le taux d’activité féminin, le poids relatif des personnes résidentes allant travailler dans une autre région et des personnes venant travailler d’une autre région.

Le PIB par emploi est calculé en rapportant le PIB de la région à l’emploi régional défini par l’ensemble des actifs travaillant dans la région qu’ils y résident ou non. Cet indicateur est aussi appelé productivité apparente du travail.

Le niveau de diplôme fait référence au diplôme le plus élevé déclaré par l'individu. Les catégories de diplôme utilisées sont les suivantes :

- aucun diplôme dont :

- pas de scolarité ou scolarité achevée avant la fin de l'école primaire ;

- scolarité suivie jusqu'à la fin de l'école primaire ou achevée avant la fin du collège ;

- scolarité jusqu'à la fin du collège ou au-delà ;

- certificat d'études primaires (CEP) ;

- BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges, DNB ;

- CAP, BEP ou diplôme de niveau équivalent ;

- baccalauréat, brevet professionnel dont :

- baccalauréat général ou technologique, brevet supérieur, capacité en droit, DAEU, ESEU ;

- baccalauréat professionnel, brevet professionnel, de technicien ou d'enseignement, diplôme équivalent ;

- BTS, DUT, Deug, Deust, diplôme de la santé ou du social de niveau bac+2, diplôme équivalent ;

- licence, licence professionnelle, maîtrise, diplôme équivalent de niveau bac+3 ou bac+4 ;

- Master, DEA, DESS, diplôme de grande école de niveau bac+5, doctorat de santé ;

- Doctorat de recherche (hors santé).

La population active regroupe les personnes en emploi et les personnes au chômage.

La mesure de la population active diffère selon l'observation statistique qui en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens du BIT, au sens du recensement de la population, au sens de la Comptabilité nationale.

Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).

On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs d'une classe d'âge avec les actifs de cette classe d'âge. De la même manière se calculent des taux de chômage par sexe, par PCS, par région, par nationalité, par niveau de diplôme...

Le taux de chômage diffère de la part du chômage qui, elle, mesure la proportion de chômeurs dans l'ensemble de la population.

Les principales sources pour analyser les territoires

- Recensement de la population : il permet de connaître la population et les logements de la France, dans leur diversité et évolution, à tous les niveaux géographiques. (*)

- État civil : il renseigne sur les naissances, les décès et les mariages dans chaque commune.

- Fichier Localisé Social et Fiscal (Filosofi) : il permet de disposer d’indicateurs de niveau de vie, d’inégalité et de pauvreté dans tous les territoires.

- Enquête Budget de famille : elle vise à reconstituer la comptabilité, dépenses et ressources, des ménages résidant en France (métropole et Dom).

- Estimations d'emploi et de chômage localisés : elles ont pour objectif de comptabiliser le nombre de personnes en emploi et celles au chômage, à l'aide des sources administratives.

- Fichier localisé des rémunérations et de l’emploi salarié / Flores : il décrit l’emploi salarié et les rémunérations au niveau local des établissements, pour représenter le tissu économique d’un territoire, jusqu'au niveau de la commune.

(*) En raison du report de l’enquête annuelle 2021 lié à la situation sanitaire de la Covid-19, les résultats du millésime 2019 du recensement doivent exceptionnellement être comparés avec ceux de millésimes antérieurs distants d’au moins 6 ans (au lieu de 5 ans habituellement).

Les zonages pour les études territoriales

- 306 zones d’emploi sont définies par la Dares et l’Insee, comme un ensemble de communes dans lequel la plupart des actifs résident et travaillent.

-

699 aires d'attraction des villes définissent l’étendue de l’aire d’attraction d’un pôle de population et d’emploi

sur les communes environnantes.

Pour en savoir plus, "Profil des habitants des aires d’attraction des villes". - 2 467 unités urbaines permettent de caractériser les communes de France selon le double critère de la continuité du bâti et du nombre d’habitants.

Les zonages d’études s’appuient sur des méthodologies harmonisées au niveau européen, facilitant ainsi les comparaisons.

L'Insee présent dans les territoires

Les directions régionales de l’Insee réalisent des études pour éclairer les enjeux et spécificités locales. Souvent menées en partenariat avec les acteurs publics locaux, ces études sont diffusées sur insee.fr. Par ailleurs, l’Insee accompagne les acteurs locaux pour qu’ils puissent utiliser et interpréter les données.