Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2022 Enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) - Insee Résultats

L’enquête sur les Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) a connu plusieurs refontes. Les tableaux de l’Insee Résultats présentent des séries avec des doubles points chaque année de rupture : les niveaux des indicateurs ne sont donc pas directement comparables avant et après une année de rupture. Un travail spécifique de correction des niveaux de certains indicateurs depuis 1996 a été effectué afin de pouvoir proposer des séries historiques cohérentes dans l’Insee Première n° 2004.

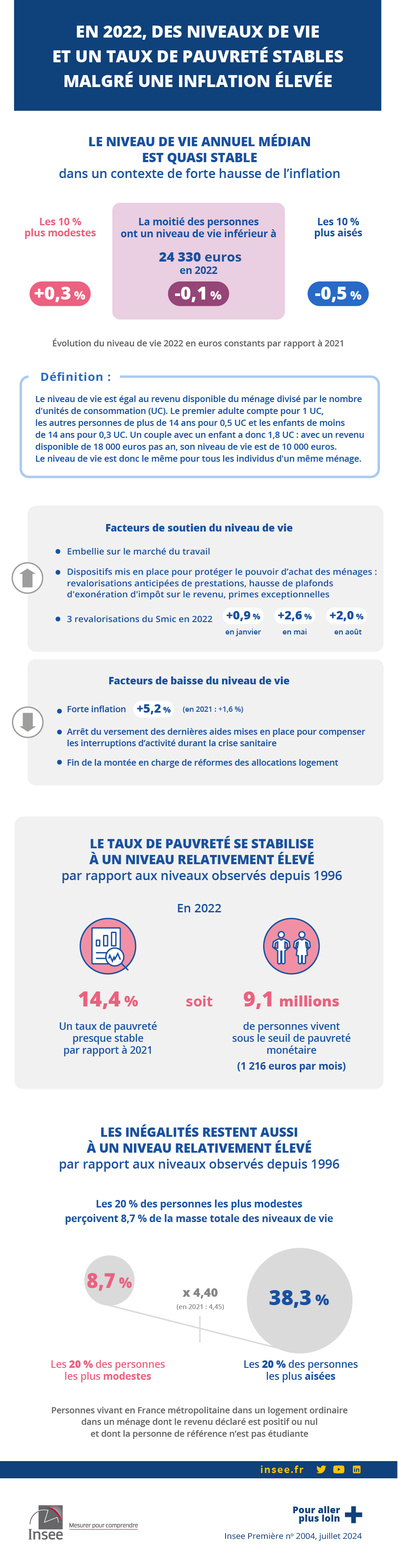

Niveau de vie et pauvreté en 2022 Des niveaux de vie et un taux de pauvreté stables malgré une inflation élevée

Laurence Pen, Arnaud Rousset (Insee)

En 2022, le niveau de vie annuel médian des personnes vivant dans un logement ordinaire en France métropolitaine est de 24 330 euros, quasi stable par rapport à 2021 (-0,1 %). Les niveaux de vie des ménages les plus modestes et les plus aisés varient également peu en 2022. Les indicateurs d’inégalités demeurent ainsi à des niveaux proches de ceux de 2021, parmi les plus hauts observés depuis 1996.

L’année 2022 a été marquée par une forte hausse de l’inflation. Plusieurs dispositifs

pour protéger le pouvoir d’achat des ménages ont été mis en place tout au long de

l’année. Les salariés ont également bénéficié d’une embellie sur le marché du travail.

À l’opposé, l’arrêt du versement des dernières aides mises en place pour compenser

les interruptions d’activité durant la crise sanitaire, ainsi que la fin de la montée

en charge de réformes des allocations logement, ont pesé sur les niveaux de vie.

9,1 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, soit 1 216 euros par mois pour une personne seule. Le taux de pauvreté est resté quasi stable en 2022, à 14,4 %. L’intensité de la pauvreté, mesurée par l’écart entre le niveau de vie médian des personnes pauvres et le seuil de pauvreté, s’est réduite en 2022.

- Le niveau de vie médian est stable en 2022

- Le niveau de vie des ménages les plus modestes augmente très légèrement en 2022, après la forte baisse de 2021

- Les inégalités restent à un niveau élevé

- Le taux de pauvreté se stabilise aussi à un niveau relativement élevé

- Le taux de pauvreté des indépendants remonte

- Le taux de pauvreté des familles monoparentales recule

- Encadré – Des dispositifs d’aide dans un contexte de résurgence de l’inflation

Le niveau de vie médian est stable en 2022

En 2022, selon l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS), le niveau de vie annuel médian des personnes vivant dans un logement ordinaire de France métropolitaine est de 24 330 euros. Il correspond à un revenu disponible de 2 028 euros mensuels pour une personne seule et de 3 650 euros pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans.

Le niveau de vie médian est quasi stable en 2022 en euros constants, c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation, avant comme après redistribution (figure 1). Cette stabilité s’inscrit dans un contexte de forte hausse de l’inflation (+5,2 % en 2022 en moyenne annuelle, après +1,6 % en 2021) et de recul du chômage. Le niveau de vie médian a été soutenu par l’amélioration de l’emploi salarié, par les revalorisations successives du salaire minimum (+0,9 % en janvier 2022, +2,6 % en mai et +2,0 % en août) et par les mesures prises dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (encadré). Cette loi a notamment revalorisé de façon anticipée les retraites de base ainsi que d’autres prestations sociales, et augmenté les plafonds d’exonération des heures supplémentaires et de la nouvelle prime de partage de la valeur (PPV).

tableauFigure 1a – 1ᵉʳ décile de niveau de vie de 1996 à 2022

| Année | Après redistribution | Avant redistribution |

|---|---|---|

| 1996 | 81,2 | 73,1 |

| 1997 | 81,6 | 74,9 |

| 1998 | 85,1 | 80,7 |

| 1999 | 87,1 | 82,6 |

| 2000 | 88,4 | 85,9 |

| 2001 | 91,4 | 88,4 |

| 2002 | 94,6 | 96,2 |

| 2003 | 94,2 | 94,5 |

| 2004 | 94,5 | 94,6 |

| 2005 | 94,6 | 96,0 |

| 2006 | 95,9 | 97,7 |

| 2007 | 97,8 | 98,5 |

| 2008 | 100,0 | 100,0 |

| 2009 | 98,8 | 98,4 |

| 2010 | 97,5 | 93,8 |

| 2011 | 96,6 | 90,7 |

| 2012 | 95,5 | 89,2 |

| 2013 | 96,9 | 92,6 |

| 2014 | 96,7 | 91,6 |

| 2015 | 96,8 | 88,1 |

| 2016 | 98,3 | 86,9 |

| 2017 | 98,7 | 86,8 |

| 2018 | 97,1 | 88,8 |

| 2019 | 99,8 | 92,7 |

| 2020 | 104,3 | 95,0 |

| 2021 | 101,9 | 92,0 |

| 2022 | 102,2 | 93,2 |

- Note : Le point 2020 présente des fragilités liées aux difficultés de production en 2020.

- Lecture : En 2022 le 1ᵉʳ décile de niveau de vie (D1) est 2,2 % plus élevé qu'en 2008 en euros constants (indice 102,2, base 100 en 2008). Il augmente de 0,3 % entre 2021 et 2022. Avant redistribution, le 1ᵉʳ décile de niveau de vie (D1) diminue de 6,8 % entre 2008 et 2022 (indice 93,2). Il augmente de 1,3 % entre 2021 et 2022.

- Champ : France métropolitaine, personnes vivant en logement ordinaire dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2022.

graphiqueFigure 1a – 1ᵉʳ décile de niveau de vie de 1996 à 2022

- Note : Le point 2020 présente des fragilités liées aux difficultés de production en 2020.

- Lecture : En 2022 le 1ᵉʳ décile de niveau de vie (D1) est 2,2 % plus élevé qu'en 2008 en euros constants (indice 102,2, base 100 en 2008). Il augmente de 0,3 % entre 2021 et 2022. Avant redistribution, le 1ᵉʳ décile de niveau de vie (D1) diminue de 6,8 % entre 2008 et 2022 (indice 93,2). Il augmente de 1,3 % entre 2021 et 2022.

- Champ : France métropolitaine, personnes vivant en logement ordinaire dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2022.

Le niveau de vie des ménages les plus modestes augmente très légèrement en 2022, après la forte baisse de 2021

En 2022, les déciles de niveau de vie de la première moitié de la distribution sont quasi stables en euros constants. Le premier décile, niveau de vie plafond des 10 % les plus modestes, augmente très légèrement (+0,3 %). Il est 2,4 % supérieur à son niveau de 2019, après avoir fortement varié durant la crise sanitaire en 2020 et 2021. Au-delà des mesures de soutien au pouvoir d’achat déjà mentionnées, le niveau de vie des 10 % des personnes les plus modestes a bénéficié de mesures ciblées. L’indemnité inflation a été versée en début d’année 2022 aux bénéficiaires des minima sociaux. À l’automne, une « prime exceptionnelle de rentrée » a été mise en place pour soutenir ces mêmes bénéficiaires, ainsi que ceux des allocations logement et de la prime d’activité. L’allocation de soutien familial (ASF) destinée aux parents isolés a également été revalorisée de 50 % en novembre 2022. A contrario, la baisse du montant total d’aides au logement versées en 2022 a pesé sur les niveaux de vie des 10 % des personnes les plus modestes. Elle s’explique par la montée en charge de plusieurs réformes passées, parmi lesquelles la prise en compte des revenus de l’année en cours (la « contemporanéisation ») et la fin progressive du versement des aides au logement dans le secteur de l’accession.

Le neuvième décile (D9), niveau de vie plancher des 10 % des personnes les plus aisées de la population, est en recul de 0,5 % en 2022. Cela fait suite à une progression de 1,0 % en 2021, sous l’effet de la hausse des revenus d’activité et de patrimoine. La baisse en 2022 résulte surtout d’une revalorisation des retraites inférieure à l’inflation (en particulier les retraites complémentaires des salariés (Agirc-Arrco)), du fléchissement du revenu des indépendants et de la baisse des revenus fonciers liée au plafonnement de la hausse des loyers à 3,5 %. Elle est toutefois atténuée par la progression des revenus financiers, due à la hausse des taux d’intérêt, et par la dernière étape de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales qui a concerné les 20 % des foyers fiscaux les plus aisés.

Les inégalités restent à un niveau élevé

En 2022, les indicateurs d’inégalités restent proches des niveaux de 2021, année de nette augmentation des inégalités. Ils se stabilisent donc à un niveau élevé pour deux des trois indicateurs suivis.

L’indice de Gini s’établit à 0,294 en 2022 comme en 2021 (figure 2). L’indice a connu sur les 25 dernières années des variations d’ampleur limitée. Il atteint en 2022 un niveau parmi les plus hauts, proche de celui observé en 2011 (0,298). Le rapport interdécile, rapport entre le niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés et le niveau de vie plafond des 10 % les plus modestes, est de 3,38, légèrement inférieur à 2021 (3,41) et proche de sa moyenne historique.

tableauFigure 2 – Indicateurs d'inégalités de 1996 à 2022

| Année | Rapport interdécile D9/D1 | Ratio (100-S80)/S20 | Indice de Gini (échelle de droite) |

|---|---|---|---|

| 1996 | 3,51 | 4,08 | 0,274 |

| 1997 | 3,49 | 4,03 | 0,274 |

| 1998 | 3,42 | 3,99 | 0,272 |

| 1999 | 3,44 | 4,07 | 0,279 |

| 2000 | 3,50 | 4,14 | 0,282 |

| 2001 | 3,43 | 4,09 | 0,281 |

| 2002 | 3,39 | 3,98 | 0,277 |

| 2003 | 3,35 | 4,01 | 0,276 |

| 2004 | 3,30 | 3,97 | 0,276 |

| 2005 | 3,35 | 4,14 | 0,281 |

| 2006 | 3,41 | 4,19 | 0,286 |

| 2007 | 3,38 | 4,16 | 0,285 |

| 2008 | 3,38 | 4,19 | 0,285 |

| 2009 | 3,44 | 4,21 | 0,286 |

| 2010 | 3,48 | 4,40 | 0,295 |

| 2011 | 3,58 | 4,47 | 0,298 |

| 2012 | 3,55 | 4,44 | 0,295 |

| 2013 | 3,44 | 4,17 | 0,281 |

| 2014 | 3,43 | 4,17 | 0,282 |

| 2015 | 3,47 | 4,20 | 0,285 |

| 2016 | 3,42 | 4,16 | 0,280 |

| 2017 | 3,43 | 4,17 | 0,281 |

| 2018 | 3,50 | 4,34 | 0,290 |

| 2019 | 3,44 | 4,20 | 0,281 |

| 2020 | 3,30 | 4,07 | 0,277 |

| 2021 | 3,41 | 4,45 | 0,294 |

| 2022 | 3,38 | 4,40 | 0,294 |

- Notes : Les données de 1996 à 2020 sont rétropolées pour permettre une comparaison temporelle et peuvent donc différer de celles diffusées par ailleurs sur www.insee.fr présentant les séries longues avec des ruptures de série en 2010, 2012 et 2020. Le point 2020 présente des fragilités liées aux difficultés de production en 2020.

- Lecture : En 2022, les 20 % de personnes les plus aisées perçoivent une part de la somme des niveaux de vie 4,40 fois plus élevée que les 20 % de personnes les plus modestes.

- Champ : France métropolitaine, personnes vivant en logement ordinaire dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2022.

graphiqueFigure 2 – Indicateurs d'inégalités de 1996 à 2022

- Notes : Les données de 1996 à 2020 sont rétropolées pour permettre une comparaison temporelle et peuvent donc différer de celles diffusées par ailleurs sur www.insee.fr présentant les séries longues avec des ruptures de série en 2010, 2012 et 2020. Le point 2020 présente des fragilités liées aux difficultés de production en 2020.

- Lecture : En 2022, les 20 % de personnes les plus aisées perçoivent une part de la somme des niveaux de vie 4,40 fois plus élevée que les 20 % de personnes les plus modestes.

- Champ : France métropolitaine, personnes vivant en logement ordinaire dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2022.

Les 20 % des personnes les plus aisées perçoivent 38,3 % de la masse totale des niveaux de vie et les 20 % les plus modestes, 8,7 %. Les premières perçoivent ainsi une masse cumulée des niveaux de vie 4,40 fois plus élevée que les secondes (ratio (100-S80)/S20). Comme le rapport interdécile, cet indicateur d’inégalités est en légère baisse par rapport à son niveau de 2021 (4,45), mais à un niveau proche de son plus haut historique.

Le taux de pauvreté se stabilise aussi à un niveau relativement élevé

En 2022, le seuil de pauvreté monétaire, fixé à 60 % du niveau de vie médian, s’établit à 1 216 euros par mois. Il correspond à un revenu disponible mensuel de 1 216 euros pour une personne seule, de 1 824 euros pour un couple sans enfant, auxquels il faut ajouter 365 euros pour chaque enfant de moins de 14 ans et 608 euros pour les autres personnes. 9,1 millions de personnes résidant en logement ordinaire en France métropolitaine vivent sous ce seuil en 2022, soit 28 000 personnes de plus qu’en 2021.

Le taux de pauvreté monétaire, soit la part de personnes pauvres dans la population, s’établit en 2022 à 14,4 % (figure 3). Il est globalement stable depuis 2018 (excepté en 2020, année qui présente des fragilités compte tenu des difficultés de production), à un niveau parmi les plus élevés observés depuis le milieu des années 1990. Depuis cette époque, le taux de pauvreté s’inscrit dans une fourchette comprise entre 12,4 % et 14,5 %. Dans un contexte de forte hausse de l’inflation, les revalorisations successives du salaire minimum et la revalorisation anticipée des retraites de base au 1er juillet 2022 ont permis de stabiliser le taux de pauvreté avant redistribution. Les mesures ciblées sur les ménages les plus modestes comme la « prime exceptionnelle de rentrée » et la revalorisation de l’ASF ont eu un effet à la baisse, de l’ordre de 0,3 point de pourcentage [Abdouni et al., 2023]. Elles ont compensé les effets à la hausse de la diminution des aides au logement sur le taux de pauvreté.

tableauFigure 3 – Taux de pauvreté au seuil de 60 % de 1996 à 2022

| Année | Taux de pauvreté |

|---|---|

| 1996 | 14,3 |

| 1997 | 14,0 |

| 1998 | 13,7 |

| 1999 | 13,4 |

| 2000 | 13,4 |

| 2001 | 13,2 |

| 2002 | 12,8 |

| 2003 | 12,8 |

| 2004 | 12,4 |

| 2005 | 13,0 |

| 2006 | 13,0 |

| 2007 | 13,3 |

| 2008 | 12,9 |

| 2009 | 13,4 |

| 2010 | 14,0 |

| 2011 | 14,3 |

| 2012 | 13,9 |

| 2013 | 13,5 |

| 2014 | 13,7 |

| 2015 | 13,9 |

| 2016 | 13,7 |

| 2017 | 13,8 |

| 2018 | 14,5 |

| 2019 | 14,3 |

| 2020 | 13,6 |

| 2021 | 14,5 |

| 2022 | 14,4 |

- Lecture : En 2022, le taux de pauvreté, défini comme la part de la population dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian, s'établit à 14,4 %.

- Champ : France métropolitaine, personnes vivant en logement ordinaire dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2022.

graphiqueFigure 3 – Taux de pauvreté au seuil de 60 % de 1996 à 2022

- Lecture : En 2022, le taux de pauvreté, défini comme la part de la population dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian, s'établit à 14,4 %.

- Champ : France métropolitaine, personnes vivant en logement ordinaire dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2022.

En 2022, la moitié des personnes en situation de pauvreté ont un niveau de vie inférieur à 981 euros par mois, inférieur de 19,3 % au seuil de pauvreté. Cet écart, nommé intensité de la pauvreté, se réduit par rapport à 2021 (-0,9 point de pourcentage). Après être resté à un niveau proche de 20 % durant la décennie 2010, l’indicateur a fortement fluctué depuis 2020. Il s’établit en 2022 à un niveau inférieur à 20 % et à sa moyenne des 25 dernières années (19,7 %).

Le taux de pauvreté des indépendants remonte

Le taux de pauvreté des indépendants remonte nettement en 2022, à 18,3 % (+3,7 points de pourcentage par rapport à 2021), après un recul marqué en 2020 et 2021 (figure 4). Les variations annuelles de revenus des indépendants doivent être interprétées avec prudence en sortie de crise sanitaire. Comme les montants de fonds de solidarité des entreprises perçus par les indépendants en 2020 et 2021 ne sont pas renseignés dans les déclarations d’impôt sur le revenu, ces montants ont été imputés dans l’ERFS. En 2022, le taux de pauvreté des indépendants dépasse toutefois son niveau d’avant-crise du Covid-19 : après un rebond en 2021, leurs revenus d’activité moyens ont en effet fléchi dans une majorité de secteurs. Deux tiers des secteurs affichent un revenu d’activité moyen inférieur à celui de 2019 en euros constants [Ouvrir dans un nouvel ongletUrssaf, 2024].

tableauFigure 4 – Niveau de vie et taux de pauvreté selon le statut d'activité

| Statut d'activité | 2021 | 2022 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Répartition de la population (en %) | Niveau de vie médian (en euros 2022) |

Personnes pauvres (en milliers) |

Taux de pauvreté (en %) | Répartition de la population (en %) | Niveau de vie médian (en euros 2022) |

Personnes pauvres (en milliers) |

Taux de pauvreté (en %) | |

| Actifs de 18 ans ou plus | 45,3 | 26 630 | 2 687 | 9,4 | 45,8 | 26 750 | 2 798 | 9,7 |

| Actifs occupés | 42,0 | 27 190 | 1 945 | 7,4 | 42,6 | 27 320 | 2 084 | 7,7 |

| Salariés | 36,7 | 27 060 | 1 457 | 6,3 | 36,9 | 27 360 | 1 430 | 6,1 |

| Indépendants | 5,3 | 28 280 | 488 | 14,6 | 5,7 | 26 740 | 655 | 18,3 |

| Chômeurs | 3,3 | 17 760 | 741 | 35,1 | 3,2 | 17 730 | 714 | 35,3 |

| Inactifs de 18 ans ou plus | 33,4 | 22 900 | 3 671 | 17,4 | 33,3 | 22 570 | 3 633 | 17,2 |

| Retraités | 23,6 | 24 370 | 1 624 | 10,9 | 23,8 | 23 930 | 1 631 | 10,8 |

| Autres inactifs (dont étudiants) | 9,8 | 18 380 | 2 047 | 33,2 | 9,5 | 18 100 | 2 002 | 33,4 |

| Enfants de moins de 18 ans | 21,3 | 21 980 | 2 759 | 20,6 | 21,0 | 22 010 | 2 714 | 20,4 |

| Ensemble | 100,0 | 24 360 | 9 117 | 14,5 | 100,0 | 24 330 | 9 145 | 14,4 |

- Lecture : En 2022, le taux de pauvreté des salariés s'élève à 6,1 %. Il était de 6,3 % en 2021.

- Champ : France métropolitaine, personnes vivant en logement ordinaire dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2021 et 2022.

En 2022, le taux de pauvreté des chômeurs croît très légèrement, de 0,2 point à 35,3 %, même s’il reste inférieur à son niveau d’avant la crise sanitaire. L’année est marquée par une amélioration du marché du travail : le taux de chômage est descendu au quatrième trimestre 2022 à un des plus bas niveaux observés depuis 1982. Si les chômeurs, dans leur ensemble, ont ainsi perçu en moyenne en 2022 plus de revenus d’activité qu’en 2021, ceux qui sont restés au chômage toute l’année ont, quant à eux, reçu moins d’indemnités de chômage.

Le taux de pauvreté des retraités est inférieur à la moyenne de la population, à 10,8 % en 2022. Il reste stable en raison notamment de la revalorisation anticipée (+4 %) au 1er juillet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Au contraire, le niveau de vie médian des retraités recule de 1,8 %. En effet, si les retraites de base ont également bénéficié d’une revalorisation anticipée au 1er juillet, la revalorisation des retraites complémentaires des salariés (Agirc-Arrco) n’a pris effet qu’au 1er novembre 2022 et n’a donc compensé qu’avec retard la hausse de l’inflation depuis la fin de 2021.

En 2022, le niveau de vie médian des salariés progresse de 1,1 %, tandis que leur taux de pauvreté recule légèrement (-0,2 point de pourcentage). Avec l’amélioration du taux d’emploi en 2022, les salariés ont, en moyenne, davantage travaillé au cours de l’année. Les salariés les plus modestes ont également bénéficié des revalorisations du salaire minimum en janvier, mai et août 2022.

Le taux de pauvreté des familles monoparentales recule

En 2022, le taux de pauvreté des familles monoparentales recule de 0,9 point à 31,4 %, mais reste à un niveau élevé (figure 5). Ces familles bénéficient en particulier de la revalorisation de 50 % de l’ASF intervenue en novembre 2022, qui vise à soutenir financièrement les personnes qui élèvent seules un enfant sans l’aide de l’autre parent, ainsi que de la « prime exceptionnelle de rentrée ».

tableauFigure 5 – Niveau de vie et taux de pauvreté selon la composition du ménage

| Composition du ménage | 2021 | 2022 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Répartition de la population (en %) | Niveau de vie médian (en euros 2022) |

Personnes pauvres (en milliers) |

Taux de pauvreté (en %) | Répartition de la population (en %) | Niveau de vie médian (en euros 2022) |

Personnes pauvres (en milliers) |

Taux de pauvreté (en %) | |

| Personne de référence de moins de 65 ans | 78,2 | 24 350 | 7 625 | 15,5 | 78,1 | 24 510 | 7 605 | 15,4 |

| Personnes seules | 10,2 | 22 770 | 1 199 | 18,7 | 10,0 | 22 640 | 1 236 | 19,5 |

| Familles monoparentales | 9,1 | 17 580 | 1 844 | 32,3 | 8,8 | 17 840 | 1 748 | 31,4 |

| Couples sans enfant | 11,8 | 30 520 | 516 | 7,0 | 12,3 | 30 710 | 516 | 6,6 |

| Couples avec un ou deux enfants | 31,3 | 26 850 | 1 649 | 8,4 | 30,6 | 27 060 | 1 641 | 8,5 |

| Couples avec trois enfants ou plus | 11,7 | 19 710 | 1 885 | 25,6 | 11,9 | 20 180 | 1 860 | 24,6 |

| Autres types de ménages | 4,2 | 21 790 | 531 | 19,9 | 4,3 | 21 870 | 604 | 21,9 |

| Personne de référence de 65 ans ou plus | 21,8 | 24 390 | 1 492 | 10,9 | 21,9 | 23 870 | 1 540 | 11,1 |

| Personnes seules | 7,5 | 21 350 | 848 | 17,9 | 7,8 | 20 870 | 930 | 18,8 |

| Couples | 13,3 | 26 280 | 552 | 6,6 | 13,3 | 25 620 | 543 | 6,4 |

| Autres types de ménages | 1,0 | 22 590 | 92 | 15,0 | 0,8 | 22 410 | 68 | 13,0 |

| Ensemble | 100,0 | 24 360 | 9 117 | 14,5 | 100,0 | 24 330 | 9 145 | 14,4 |

- Lecture : En 2022, le taux de pauvreté des familles monoparentales s'élève à 31,4 %. Il était de 32,3 % en 2021.

- Champ : France métropolitaine, personnes vivant en logement ordinaire dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2021 et 2022.

En l’absence du revenu d’un conjoint, les personnes seules sont plus fortement exposées à la pauvreté que les couples (seuls ceux avec trois enfants ou plus sont plus fréquemment en situation de pauvreté). En 2022, cet écart s’accroît : le taux de pauvreté des personnes seules augmente de 0,8 point parmi les moins de 65 ans (19,5 %) et de 0,9 point parmi les 65 ans ou plus (18,8 %), alors qu’il diminue ou demeure quasi stable pour les couples. La baisse des revenus des indépendants en 2022 explique une part importante de la hausse de la pauvreté des personnes seules de moins de 65 ans.

Encadré – Des dispositifs d’aide dans un contexte de résurgence de l’inflation

Plusieurs mesures ont été mises en place afin de protéger le pouvoir d’achat des ménages en 2022.

Une indemnité inflation défiscalisée a été mise en place fin 2021. Fixée à 100 euros, elle a été versée aux personnes résidant en France dont les revenus ne dépassaient pas 2 000 euros nets par mois. Une partie des salariés du privé et des indépendants éligibles, ainsi que les étudiants boursiers, l’ont perçue fin 2021. Début 2022, la prime a été versée aux fonctionnaires, retraités, bénéficiaires des minima sociaux, au reste des salariés du privé éligibles et aux étudiants non boursiers. Cette aide est imputée dans les ERFS 2021 et 2022.

Plusieurs mesures pour protéger le pouvoir d’achat ont suivi en août 2022 :

- La revalorisation anticipée des retraites et de plusieurs prestations sociales (allocations familiales, minima sociaux et prime d’activité) de 4 % au 1er juillet 2022, et de 3,5 % pour les allocations logement ;

- Le remplacement de la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » par une « prime de partage de la valeur », dont le plafond d’exonération est porté à 3 000 euros, contre 1 000 auparavant (respectivement de 6 000 et 2 000 euros sous certaines conditions). Ces primes sont imputées dans les ERFS ;

- La hausse du plafond de l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires, de 5 000 à 7 500 euros pour l’ensemble de l’année 2022 ;

- Une baisse des cotisations sociales maladie‑maternité des travailleurs indépendants.

Ces dispositifs ont été complétés en septembre 2022 par la mise en place d’une « prime exceptionnelle de rentrée » pour les bénéficiaires des minima sociaux, des allocations logement et de la prime d’activité. Son montant s’élève à 100 euros par bénéficiaire, majorés de 50 euros par enfant à charge dans le foyer (28 euros majorés de 14 euros pour les bénéficiaires de la prime d’activité). Cette aide a été imputée dans l’ERFS 2022.

Par ailleurs, dans le même temps, un dispositif transitoire a été mis en place à l’été 2022 pour calculer le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les couples à partir des seules ressources de la personne en situation de handicap (déconjugalisation). La réforme a été pleinement mise en œuvre en 2023.

Enfin, pour limiter la précarité énergétique, le versement du chèque énergie s’est de nouveau accompagné d’un bonus, de 200 euros en décembre 2022 contre 100 euros en 2021 et un chèque exceptionnel de 100 euros a été accordé à certains ménages non éligibles l’année précédente. Ces aides affectées à une dépense en énergie ne sont pas prises en compte dans cette publication (ces aides étant absentes dans l’ERFS), mais leur effet sur le taux de pauvreté est évalué à -0,3 point de pourcentage [Abdouni et al., 2023].

Sources

Les statistiques présentées ici sont issues des enquêtes Revenus fiscaux (ERF) rétropolées de 1996 à 2004 et des enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) de 2005 à 2022. En 2022, l’enquête s’appuie sur l’échantillon de près de 43 000 ménages de France métropolitaine vivant en logement ordinaire interrogés pour l’enquête Emploi de l’Insee du quatrième trimestre de 2022. L’ERFS est enrichie par des informations sur les revenus issues des déclarations fiscales et sur les prestations sociales perçues par les ménages. Le champ retenu est celui des personnes vivant en France métropolitaine dans un logement ordinaire et dans un ménage dont la personne de référence n’est pas étudiante et dont le revenu déclaré est positif ou nul. Il recouvre une population de 63 millions de personnes fin 2022 et ne prend notamment pas en compte les personnes résidant en institution ainsi que les personnes sans abri.

Depuis 1996, la mesure des revenus dans les ERFS a fait l’objet d’améliorations qui génèrent trois ruptures de séries, en 2010, 2012 et 2020, avec deux enquêtes disponibles pour chaque millésime. Dans cette étude, afin de pouvoir apprécier les évolutions sur longue période, les indicateurs ont été rétropolés jusqu’en 1996 en chaînant leurs évolutions à méthodologie constante (soit en taux d’évolution, soit en variation de points).

Définitions

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même ménage. Pour comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on divise le revenu par le nombre d’UC. Celles-ci sont généralement calculées selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée qui attribue 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.

Si on ordonne une distribution, les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties d’effectifs égaux. La médiane, qui correspond également au cinquième décile, est la valeur qui partage cette distribution en deux parties d’effectifs égaux. Ainsi, la moitié de la population a un niveau de vie inférieur au niveau de vie médian, l’autre moitié a un niveau de vie supérieur.

Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d’activité nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales non contributives perçues, nets des impôts directs.

Le revenu avant redistribution d’un ménage est l’ensemble de ses revenus avant paiement des impôts directs (mais nets de cotisations sociales) et perception des prestations non contributives. Il comprend ici les revenus d’activité, y compris les revenus compensatoires des pertes d’activité particulièrement conséquents en 2020 et 2021 (activité partielle pour les salariés et fonds de solidarité pour les entreprises, les indépendants et les entrepreneurs), les indemnités de chômage, les pensions et retraites, les revenus du patrimoine. Les composantes des revenus d’activité exonérées d’impôt et de cotisations sociales (heures supplémentaires, prime de partage de la valeur) sont incluses dans le revenu avant redistribution.

Pour en savoir plus

Retrouvez plus de données en téléchargement.

Insee, « Revenu, niveau de vie et pauvreté en 2022 », Insee Résultats, à paraître.

Insee, sous-thèmes « Revenus – Niveaux de vie – Pouvoir d’achat » et « Pauvreté – Précarité », Chiffres-clés, juillet 2024.

Urssaf, « Ouvrir dans un nouvel ongletEn 2022, les revenus moyens des travailleurs indépendants marquent le pas après le rebond de 2021 », Star’ur bilan n° 381, mai 2024.

Abdouni S., Buresi G., Cornetet J., Delmas F., Doan Q.-C., Quennesson L., Trémoulu R., « Les réformes sociofiscales de 2022 augmentent le revenu disponible des ménages, en particulier des plus modestes, du fait des mesures exceptionnelles de soutien au pouvoir d’achat », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2023.

Albouy V., Jaubertie A., Rousset A., « En 2021, les inégalités et la pauvreté augmentent », Insee Première n° 1973, novembre 2023.

Sources

Enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS)

Une présentation générale de l'enquête Revenus fiscaux et sociaux / ERFS est accessible dans la rubrique « Définitions, Méthodes et Qualité » du site insee.fr.

Une présentation générale du dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux (Filosofi) et des Revenus fiscaux localisés (RFL) est accessible dans la rubrique « Définitions, Méthodes et Qualité » du site insee.fr. Ces sources interviennent uniquement dans la partie séries longues / Niveau de vie et revenu disponible, tableau 7 - Très hauts revenus.

Historique des changements méthodologiques

À l'origine quadriennales, les enquêtes « revenus fiscaux » sont, depuis 1996, reconduites chaque année grâce à un processus d'appariement mis en place entre les données de l'enquête emploi et celles des fichiers fiscaux.

Depuis lors, l'enquête a été améliorée à plusieurs reprises. La première de ces améliorations, courant à partir de 2002 (année de revenu), a consisté à adapter l'enquête « revenus fiscaux » (ERF) à l'enquête emploi devenue trimestrielle.

La seconde, opérée à partir de l'année de revenu 2005 et qui a donné lieu à une nouvelle dénomination « enquête revenus fiscaux et sociaux » (ERFS), porte sur l'intégration des prestations sociales réelles (auparavant estimées sur barème) et la prise en compte plus complète des revenus du patrimoine. Les enquêtes revenus fiscaux 1996 à 2004 ont été rétropolées afin de constituer une nouvelle série d'enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) sans rupture.

Par ailleurs, pour le millésime 2011, la méthode d'imputation des revenus financiers absents de la déclaration fiscale a été revue et s'appuie désormais sur l'enquête Patrimoine 2010. Auparavant, dans les ERFS de 2005 à 2010, ces revenus étaient imputés à partir de l'enquête Patrimoine 2004. Une nouvelle version de l'ERFS 2010 a également été produite avec l'enquête Patrimoine 2010, afin de pouvoir apprécier les évolutions entre 2010 et 2011 à méthode constante, notamment dans les tableaux de séries longues.

À partir de l'ERFS 2013, un changement méthodologique a été introduit sur l'impôt qui intervient dans le calcul du revenu disponible : c'est l'impôt payé en N sur les revenus de l'année N-1 qui est pris en compte dans le calcul du revenu disponible de l'année N (et non plus l'impôt payé l'année suivante sur les revenus de l'année en cours).

Dans l'ERFS 2013, outre ce changement de millésime d'impôts, d'autres améliorations importantes ont été introduites.

La première a été la prise en compte des évolutions introduites dans l'enquête Emploi en continu de 2013 (qui constitue le socle de l'ERFS), visant notamment à mieux cerner certaines populations difficiles à appréhender par l'enquête, comme les étudiants.

Deux changements fiscaux importants ont été introduits à compter de 2013 :

- D'une part, les majorations de pensions de retraite pour avoir élevé trois enfants ou plus sont désormais prises en compte dans le revenu déclaré à l'administration fiscale.

- D'autre part, l'avantage en nature constitué par la participation des employeurs aux contrats collectifs de complémentaire santé est maintenant intégré dans les salaires déclarés à l'administration.

Ces ressources sont désormais comptabilisées dans le revenu disponible calculé dans l'ERFS.

A partir de l’ERFS 2015, l'imputation s'appuie sur l'enquête Patrimoine 2014-15, dont les informations plus récentes permettent une meilleure cohérence avec les portefeuilles actuels de produits financiers détenus par les ménages. La méthode d'imputation a été revue afin d'intégrer les améliorations de l'enquête Patrimoine. Notamment, les montants d'actifs déclarés par les ménages sont plus fiables, désormais recueillis directement et non plus sous forme d'intervalles. Cela engendre une estimation des revenus financiers plus proche de la réalité, en particulier pour l'assurance vie.

Une nouvelle version des ERFS 2012, 2013 et 2014 a été produite avec l'enquête Patrimoine 2014-15, afin de pouvoir apprécier les évolutions depuis 2012 à méthode constante.

Dans l’ERFS 2019, les revenus issus de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et de l’exonération des heures supplémentaires, qui sont exonérés d’impôt sur le revenu et sont non ou mal couverts par les déclarations fiscales des ménages, ont été estimés par le biais d’imputations statistiques.

Dans l’ERFS 2020, plusieurs dispositifs exceptionnels mis en place durant la crise sanitaire, non mesurés par les sources fiscales et sociales servant à constituer l’ERFS, ont été imputés : le Fonds de solidarité des entreprises (FSE), les primes versées dans le secteur de la santé, et l’aide exceptionnelle de solidarité versée aux ménages modestes. Compte tenu des difficultés de production cette année-là, les données présentent toutefois des fragilités.

Dans l’ERFS 2021, les imputations de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, du fonds de solidarité et des primes versées dans le secteur de la santé ont été reconduites. L’indemnité inflation a également été imputée. Par ailleurs, l’ERFS a connu une refonte importante pour s’adapter à la nouvelle EEC en 2021. L’ERFS a ainsi repris à son compte les évolutions des règles de rattachement (notamment concernant les étudiants) et de définition du concept de personne de référence introduites dans l’EEC. Cette refonte a également été l’occasion d’intégrer l’amélioration des méthodes de correction de la non-réponse de l’EEC et de conserver les individus de l’EEC non appariés avec les sources administratives dans le champ de l’ERFS (excepté pour les individus de 90 et plus pour lesquels les imputations sont trop fragiles). Enfin, depuis 2021, les marges de population intègrent les évolutions du questionnaire de l’enquête annuelle de recensement qui visent à mieux mesurer les situations de multi-résidence. La double production de l’ERFS en 2020, à partir de l’ancienne et de la nouvelle EEC, a permis de mesurer l’impact de cette refonte (Insee Méthode n° 145) : les niveaux de vie sont rehaussés et les indicateurs de pauvreté et d’inégalités diminuent (excepté le rapport interdéciles qui demeure stable). Dans l’Insee Première n° 2004, certains indicateurs ont été rétropolés jusqu’en 1996 pour pouvoir apprécier les évolutions sur la période 1996-2022.

Indicateurs sur la période 1970-2022

De nouvelles séries ont été ajoutées pour permettre d’apprécier l'évolution du niveau de vie, de leurs inégalités et de la pauvreté monétaire depuis 1970.

Pour assurer la comparabilité temporelle, le périmètre de revenu retenu pour ces séries est constant sur 1975-2022, mais incomplet par rapport à celui des ERFS sur 1996-2022. En effet, certains revenus ne pouvaient être pris en compte : les revenus financiers, dont le contour a évolué au cours du temps dans les sources fiscales, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et certaines prestations familiales (la prestation d’accueil du jeune enfant, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation de soutien familial) qui n’ont pu être imputées avant 1996.

En 1970, le périmètre de revenus est plus restreint que sur la période 1975-2022 car l’ERF de 1970 ne contient pas de données relatives à la taxe d’habitation (intitulée alors « contribution mobilière ») et à l’allocation de logement familiale (ALF).

Pour rendre comparables les indicateurs présentés sur la totalité de la période 1975-2022, une rétropolation sur les niveaux de vie, les inégalités et la pauvreté a été réalisée. Les montants en euros (quantiles de niveaux de vie, masses de niveaux de vie, seuils de pauvreté) ont été chaînés à partir de leurs taux d’évolution entre deux ERF et deux ERFS successives et comparables. Les taux de pauvreté et l’indice de Gini ont été rétropolés selon une méthode similaire à partir des variations en points.

Les séries publiées ici diffèrent donc de toutes les statistiques publiées sur les années 1996 à 2022 sur un champ plus complet, que ce soit dans les Chiffres-clés, dans cet Insee résultats ou dans l’Insee Première sur les niveaux de vie (qui comporte des séries rétropolées sur 1996-2022).

Elles s’écartent des données fournies dans les Chiffres-clés, qui sont estimées sur le même périmètre de revenus mais ne sont pas rétropolées.

Définitions

Il s'agit de l'activité au sens du BIT selon l'interprétation communautaire, telle qu'elle est définie dans l'enquête Emploi de l'Insee. Dans tous les tableaux, la variable d'activité présentée a pour modalités : « Salarié », « Indépendant », « Chômeur », « Retraité », « Autre inactif ».

Cette variable a été recalculée dans l'ERFS en mobilisant également le statut (issu de l'enquête Emploi) et la catégorie socioprofessionnelle (également recalculée dans l'ERFS, voir plus bas).

Cependant, la variable activité au sens du BIT de l'enquête Emploi est impactée par le changement de périodicité de l'enquête en 2002 (passage d'une enquête annuelle à une enquête en continu). En outre, cette variable a connu d'autres modifications, notamment en 2007, destinées à rapprocher sa construction de la définition retenue dans l'interprétation communautaire. Ces deux éléments expliquent la présence de certaines ruptures observées à ces dates dans les séries longues.

Avec le passage à la NAF rév. 2 (nomenclature d'activités française révisée au 1er janvier 2008), la nomenclature économique de synthèse (NES) associée à la NAF rév. 1 disparaît en tant que telle. En effet, cette nomenclature strictement française ne permettait pas de comparaisons internationales car elle ne s'emboîtait pas dans l'arborescence de la CITI et de la NACE.

La NAF rév. 2 contient deux niveaux agrégés « standard » : les sections et divisions en, respectivement, 21 et 88 postes. Ces niveaux sont communs à la nomenclature internationale d'activités CITI rév. 4, à la nomenclature européenne d'activités NACE rév. 2 et à la NAF rév. 2.

Il était toutefois nécessaire de disposer de niveaux de regroupements supplémentaires pour répondre aux besoins de l'analyse économique et de la diffusion en matière de données de synthèse.

Sept niveaux d'agrégation sont ainsi associés à la NAF rév. 2, dénommés « A xx » où xx représente le nombre de postes du niveau. Ils constituent la nomenclature agrégée (NA) :

· A 10 : niveau international, regroupement de sections ;

· A 17 : niveau français intermédiaire entre les niveaux A 10 et A 38.

Au niveau des sections (A 21), l'industrie manufacturière est détaillée en cinq postes et, inversement, certaines activités de services sont regroupées.

· A 21 : sections, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ;

· A 38 : niveau international, intermédiaire entre sections et divisions ;

· A 64 : niveau européen, intermédiaire entre les niveaux A 38 et divisions (A 88), provisoire ;

· A 88 : divisions, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ;

· A 129 : niveau français intermédiaire entre les niveaux divisions (A 88) et groupes.

Le Bureau international du travail (BIT) est un organisme rattaché à l’ONU et chargé des questions générales liées au travail dans le monde. Il réside à Genève. Il harmonise les concepts et définitions relatifs au travail, à l’emploi et au chômage.

Il s'agit de la variable de catégorie socioprofessionnelle telle qu'elle est définir dans l'enquête Emploi.

Certaines catégories sont cependant recalculées en fonction de la part de certains revenus dans l'ensemble des revenus d'activité et de remplacement perçus. Au sein des inactifs, cela impacte en particulier la répartition entre les "Retraités" et les "Autres inactifs".

Un chômeur au sens du BIT est une personne âgée de 15 ans ou plus qui répond simultanément à trois conditions : être sans emploi durant une semaine donnée ; être disponible pour prendre un emploi dans les deux semaines ; avoir cherché activement un emploi au cours des quatre dernières semaines ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.

Les démarches actives considérées sont variées : étudier des annonces d’offres d’emploi, se rendre à un salon professionnel, mobiliser son réseau social ou prendre des conseils auprès de France Travail, etc.

Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffres d'affaires, etc., les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution en dix parties d’effectifs égaux.

Ainsi, pour une distribution de salaires :

- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ;

- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires.

Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 % des salaires ; le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des salaires.

La population active au sens du Bureau International du Travail (BIT) comprend les personnes en emploi au sens du BIT et les chômeurs au sens du BIT.

Définition internationale, adoptée en 1982 par une résolution du Bureau international du travail (BIT).

Impôt sur le revenu, taxe d'habitation, contribution sociale généralisée (CSG), contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS), prélèvement libératoire sur valeurs mobilières et autres prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Les inactifs sont les personnes âgées de 15 ans ou plus qui ne sont ni en emploi ni au chômage.

L'indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du niveau d'inégalité pour une variable et sur une population donnée. Il varie entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité extrême). Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de Gini est élevé.

Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où la variable prend une valeur identique sur l’ensemble de la population. À l'autre extrême, il est égal à 1 dans la situation la plus inégalitaire possible, où la variable vaut 0 sur toute la population à l’exception d’un seul individu.

Les inégalités ainsi mesurées peuvent porter sur des variables de revenus, de salaires, de niveau de vie, etc.

L'intensité de la pauvreté permet d'apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. Comme Eurostat, l'Insee mesure cet indicateur comme l'écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est dite intense, au sens où le niveau de vie des plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté.

Formellement, il est calculé de la manière suivante : (seuil de pauvreté - niveau de vie médian de la population pauvre) / seuil de pauvreté.

Estimation de l'équivalent monétaire de l'avantage que procure au ménage la propriété de sa résidence principale, net de la taxe foncière.

Les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de précarité. Ces prestations sont non contributives, c'est-à-dire versées sans contrepartie de cotisations.

Le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et l'allocation spécifique aux personnes âgées (Aspa) sont les principaux minima sociaux.

Ce type de prestations est versé sous conditions de ressources et permettent aux bénéficiaires de parvenir au niveau du minimum concerné.

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage.

Le niveau de vie correspond à ce qu’Eurostat nomme « revenu disponible équivalent ».

Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.

Nombre d'enfants célibataires dans le logement sans limite d'âge.

Un enfant fiscalement à charge est un enfant de la personne de référence ou de son conjoint dans l’enquête emploi retrouvé à charge dans une déclaration fiscale du ménage.

Un ménage et les individus qui le composent sont considérés comme pauvres lorsque le niveau de vie du ménage est inférieur au seuil de pauvreté. En France et en Europe, le seuil est le plus souvent fixé à 60 % du niveau de vie médian.

L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure en effet la pauvreté monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou le Canada) ont une approche absolue.

Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie. La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté selon d'autres seuils (40 %, 50 % ou 70 %), conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la mesure des inégalités.

Les pensions et retraites comprennent les retraites au sens strict, les pensions alimentaires et les rentes viagères ainsi que les pensions d’invalidité.

Les prestations sociales (ou transferts sociaux) sont des transferts versés (en espèces ou en nature) à des individus ou à des familles afin de réduire la charge financière que représente la protection contre divers risques.

Elles sont associées à six grandes catégories de risques :

- La vieillesse et la survie (pensions de retraite, pensions de réversion, prise en charge de la dépendance).

- La santé (prise en charge totale ou partielle de frais liés à la maladie, à l'invalidité, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles).

- La maternité-famille (prestations familiales : prestations liées à la maternité, allocations familiales, aides pour la garde d'enfants).

- La perte d'emploi (indemnisation du chômage) et les difficultés d'insertion ou de réinsertion professionnelle.

- Les difficultés de logement (aides au logement).

- La pauvreté et l'exclusion sociale (minima sociaux : revenu minimum d'insertion- RSA, minimum vieillesse, etc.).

Les rapports interdéciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence les disparités (ou écarts) entre les plus riches et les plus pauvres.

Les revenus d'activité comprennent les salaires (y compris, depuis 2019, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime de partage de la valeur à partir de 2022) et les revenus d’heures supplémentaires exonérées), les bénéfices agricoles, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les indemnités de chômage.

Le revenu déclaré (ou revenu fiscal) du ménage (au sens fiscal) est constitué des ressources mentionnées sur la déclaration des revenus n°2042.

Il comprend donc les revenus d'activité salariée ou non salariée, les indemnités de chômage, de maladie, les pensions d'invalidité ou de retraite ainsi qu'une partie des revenus du patrimoine.

Les pensions alimentaires versées sont exclues ainsi que les revenus exceptionnels et les revenus du patrimoine exonérés d'impôt (épargne logement, etc.). En revanche, les revenus portés sur la déclaration n°2042 et soumis à prélèvement forfaitaire sont inclus (par exemple, les revenus d'obligations).

Il s'agit du revenu avant déductions et abattements accordés par la législation fiscale. Ces revenus sont nets de cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée (CSG) déductible. En sont exclus les revenus exceptionnels (plus-values notamment).

Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d’activité nets des cotisations sociales, les indemnités de chômage, les retraites et pensions, les revenus du patrimoine (fonciers et financiers) et les autres prestations sociales perçues, nets des impôts directs.

Ces derniers incluent l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation, la contribution sociale généralisée – CSG –, contribution à la réduction de la dette sociale – CRDS – et les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Il comprend une partie du solde des transferts inter ménages.

Le revenu initial est le revenu perçu avant paiement des impôts directs (impôts sur le revenu, taxe d’habitation, CSG et CRDS) et perception des prestations sociales non contributives. Il s’agit de l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du patrimoine, nets de cotisations sociales. En sont exclus les revenus exceptionnels.

Il peut aussi être appelé « revenu avant redistribution ».

C'est le revenu effectivement encaissé.

C'est le revenu déclaré augmenté des revenus financiers imputés (non déclarés) et diminué :

- de la part de CSG non déductible (ou imposable) et de la CRDS (toujours non déductible), sur les revenus d'activité et de remplacement (qui sont précomptées par l'employeur) ;

- des contributions sociales (CSG, CRDS et prélèvements sociaux) sur les revenus financiers soumis au prélèvement forfaitaire libératoire (déclarés ou imputés) ;

- de l'impôt prélevé à la source sur les produits de placements à revenus fixes (prélèvement libératoire).

Revenus fonciers et revenus de valeurs et de capitaux mobiliers, hors plus values. Les revenus du patrimoine ne sont que partiellement couverts dans la déclaration fiscale : plusieurs types de revenus du patrimoine sont exonérés d'impôts (épargne réglementée notamment) ou en partie seulement appréhendés dans les déclarations. Ils sont complétés, à partir de 2005, dans la nouvelle série sur les revenus fiscaux et sociaux par des revenus imputés (produits d'assurance-vie, livrets jeune, PEA, LEP, CEL, PEL, autres livrets exonérés).

- 1 : Accédant à la propriété (le ménage doit encore effectuer au moins un remboursement d'un prêt contracté pour l'achat de son logement)

- 2 : Propriétaire (non accédant) du logement, ou de la maison où se trouve le logement y compris en indivision

- 3 : Locataire d'un logement HLM

- 4 : Locataire ou sous-locataire d'un logement loué vide non-HLM

- 5 : Locataire ou sous-locataire d'un logement loué meublé ou d'une chambre d'hôtel

- 6 : Logé gratuitement par des parents, des amis ou l'employeur (y compris le cas des personnes occupant un logement qu'elles ont vendu en viager, etc.) ; usufruitier (sans nue-propriété), y compris en viager

Le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) étant en situation de pauvreté monétaire.

Dans le cadre de la diffusion des résultats de l'Enquête Revenus fiscaux et sociaux, la variable « type de ménage » est recalculée pour être conforme au concept de « ménage » dans le recensement de la population.

En effet, les familles monoparentales et les couples avec enfant(s), mais sans enfant célibataire, sont considérés comme des ménages complexes.

Dans l’Enquête sur les revenus fiscaux et sociaux, la personne de référence du ménage est, comme dans l’enquête Emploi en continu, déterminée à partir de la structure familiale du ménage et des caractéristiques des personnes qui le composent. Il s’agit le plus souvent, jusqu’en 2020, de l’homme le plus âgé, en donnant la priorité à l’actif le plus âgé. La personne de référence d’une famille est l’homme du couple, si la famille comprend un couple de personnes de sexe différent, ou le parent de la famille monoparentale. Depuis la refonte de l’ERFS en 2021 (et pour le deuxième point 2020), la définition de la personne de référence a été revue comme dans l’enquête Emploi en continu pour s’aligner sur la définition du Recensement de la Population, soit « la personne, en couple, active, la plus âgée ».

Pour en savoir plus

Insee, Chiffres-clés, sous-thèmes « Revenus - Niveaux de vie - Pouvoir d'achat » et « Pauvreté - Précarité », Chiffres-clés, juillet 2024

Abdouni S., Buresi G., Cornetet J., Delmas F., Doan Q.C., Quennesson L., Trémoulu R. « Les réformes sociofiscales de 2022 augmentent le revenu disponible des ménages, en particulier des plus modestes, du fait des mesures exceptionnelles de soutien au pouvoir d’achat » et « Pauvreté - Précarité », in France, portrait social, coll. « Insee Références », édition 2023.

Insee Références coll. « Les revenus et le patrimoine des ménages », édition 2024.