Insee Analyses Centre-Val de Loire ·

Novembre 2024 · n° 116

Insee Analyses Centre-Val de Loire ·

Novembre 2024 · n° 116 En Centre‑Val de Loire, près de 70 % des trajets courts pour aller au travail sont

effectués en voiture

En Centre‑Val de Loire, près de 70 % des trajets courts pour aller au travail sont

effectués en voiture

En 2021, les véhicules individuels à moteur restent le mode de déplacement principal des actifs du Centre-Val de Loire pour se rendre sur leur lieu de travail. Les navetteurs de la région y recourent dans des proportions plus importantes que dans les autres régions de France métropolitaine hors Île-de-France en lien avec des distances domicile-travail plus élevées. L’usage des mobilités actives (marche à pied, vélo) se limite aux courtes distances et est plus développé dans les territoires urbains. L’utilisation des transports collectifs est fonction des infrastructures existantes localement et de l’offre de dessertes disponible. Le recours aux transports en commun est ainsi plus fréquent dans les territoires urbains et dans les territoires limitrophes de l’Île-de-France. Les femmes, les jeunes, les personnes vivant seules, les cadres et les employés ont davantage recours à ces modes de transport.

Des représentations cartographiques complémentaires au niveau des intercommunalités et des autorités organisatrices de la mobilité figurent dans le fichier de données accompagnant cette publication.

- Des distances domicile‑travail plus importantes en Centre-Val de Loire

- La voiture reste le mode de transport principal pour se rendre au travail

- Les transports en commun sont plus utilisés autour des principales villes et à proximité de l’Île‑de‑France

- Les mobilités actives surtout utilisées dans les communes urbaines

- Des distances plus faibles pour les femmes favorisant des modes de déplacement alternatifs aux véhicules motorisés

- Chez les couples, un moindre recours aux mobilités actives et aux transports collectifs, d’autant plus lorsqu’ils sont parents

- Les mobilités actives et les transports en commun plus utilisées par les cadres et les employés

- Encadré 1 - Le mot de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

- Encadré 2 - Le mot de la Région Centre‑Val de Loire

- Encadré 3 - Partenariat

Des distances domicile‑travail plus importantes en Centre-Val de Loire

Le secteur des transports représente 35 % des émissions gaz à effet de serre (GES) de la région. La transition vers des modes de transport décarbonés s’impose comme un axe majeur de réduction des GES. Le transport représente également l’un des principaux postes de dépense des ménages : en France hors Mayotte, la part du budget allouée aux transports s’établit à 14 % du revenu disponible des ménages en 2017, dont 11 % pour les seuls transports individuels [Insee, 2021; pour en savoir plus (5)]. Les trajets domicile-travail constituent 42 % des déplacements quotidiens des actifs en emploi au niveau national en 2019 [SDES, 2024; pour en savoir plus (2)]. En 2021, près d’un million d’actifs résidant en Centre-Val de Loire se déplacent pour se rendre sur leur lieu de travail (sources). Pour la moitié d’entre eux, la distance parcourue est supérieure à 9,8 km en 2021, contre 9 km en France métropolitaine hors Île-de-France. Plus d’un navetteur sur cinq parcourt entre 10 et 20 km (21,2 %), un navetteur sur cinq entre 20 et 50 km (20,5 %) et moins d’un navetteur sur dix plus de 50 km (8,8 %).

Le temps de trajet médian est également plus élevé dans la région (14 minutes et 30 secondes, contre 13 minutes et 48 secondes en France métropolitaine hors Île-de-France). Ces distances et durées plus élevées peuvent s’expliquer par la part importante des navetteurs qui parcourent plus de 100 km (3,1 % contre 1,6 % en France métropolitaine hors Île-de-France). Le Centre-Val de Loire est la région où cette part est la plus élevée.

La voiture reste le mode de transport principal pour se rendre au travail

Alors que le nombre de véhicules particuliers en circulation diminue dans la région (-4,7 % entre 2013 et 2019, l’utilisation d’un véhicule individuel à moteur (voiture, camion et fourgonnette) est restée stable entre 2015 et 2021. Le recours à un véhicule individuel à moteur pour se rendre au travail est plus important dans la région (84,3 % contre 82,9 % en France métropolitaine hors Île‑de‑France), même sur les courtes distances (69,9 % pour une distance inférieure à 5 km du domicile, contre 67,2 % en France métropolitaine hors Île‑de‑France).

De fait, les navetteurs résidant en Centre‑Val de Loire recourent dans de moindres proportions aux mobilités actives ou aux transports en commun dans leurs déplacements domicile‑travail (respectivement 8,0 % et 7,7 %, contre 9,0 % et 8,0 % en France métropolitaine hors Île‑de‑France). Sur les distances inférieures à 5 km - qui concernent environ un tiers des navetteurs - près d’un quart utilise principalement un mode actif (22,7 %, contre 23,7 % en France métropolitaine hors Île‑de‑France). Au-delà de 5 km, le recours aux mobilités actives est marginal. Seuls 1 % des navetteurs se rendent à pied ou à vélo sur leur lieu de travail.

Le Centre‑Val de Loire se place au 2ᵉ rang des régions métropolitaines (derrière le Grand Est) où la part des navetteurs qui vont travailler dans une autre région est la plus importante. En particulier, 7,1 % se rendent en Île‑de‑France pour travailler. Du fait du poids de ces navetteurs vers l’Île‑de‑France, le recours aux transports en commun est plus fréquent dans la région sur les seules distances domicile‑travail supérieures à 50 km (29,4 % contre 16,7 % en France métropolitaine hors Île‑de‑France).

Les transports en commun sont plus utilisés autour des principales villes et à proximité de l’Île‑de‑France

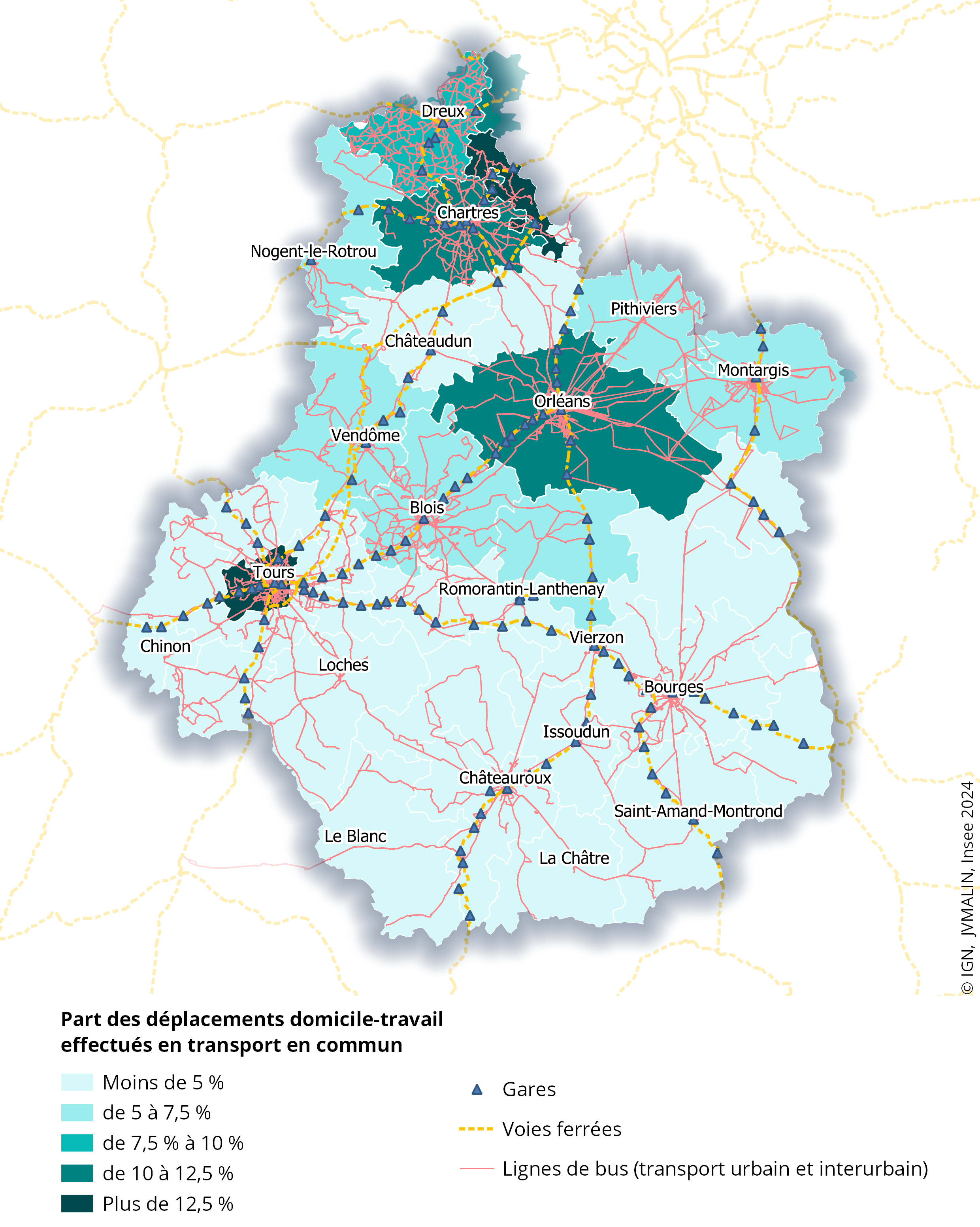

Dans les bassins de mobilité, l’utilisation des transports en commun pour se déplacer dépend de l’offre disponible (bus, trains, tramways) et des équipements et aménagements (arrêts et dessertes de bus, gares). En Centre‑Val de Loire, le recours aux transports en commun est plus important dans les bassins de mobilité des métropoles régionales et à proximité de l’Île‑de‑France. Les transports en communs sont ainsi le mode de déplacement principal pour se rendre au travail, respectivement 17,8 % et 16,5 % des navetteurs résidant dans les bassins des Portes Euréliennes d’Île‑de‑France et de Tours Métropole Val de Loire (figure 1). Plus d’un déplacement domicile‑travail sur dix est également effectué principalement en transports en commun dans les bassins de la communauté de commune du Pays Houdanais (11,7 %), du Chartrain (11,5 %) et de l’Orléanais (11,2 %).

Le recours aux mobilités actives est plus important dans les bassins de mobilité des métropoles de Tours et d’Orléans (respectivement 14,6 % et 9,0 %) et dans les bassins du Perche (9,4 %) et de Chartrain (9,0 %) en Eure‑et‑Loir. Dans le bassin de mobilité d’Orléans, bien plus étendu, la part des mobilités actives dans les déplacements effectués est supérieure dans la métropole (11,9 %) par rapport aux autres intercommunalités. La part des modes de mobilités alternatifs aux véhicules individuels motorisés est par exemple plus grande dans les métropoles de Tours et d’Orléans que dans les intercommunalités de Reims et d’Angers (respectivement 31,1 % et 28,0 %, contre 23,4 % et 25,3 %), grâce à un recours plus fréquent aux transports en commun.

Hormis dans le bassin du Perche, les bassins de mobilité de la région au plus fort recours aux mobilités actives sont également ceux où les transports en commun sont les plus utilisés (bassins de Tours Métropole Val de Loire, de Chartrain et de l’Orléanais). Toutefois, deux bassins du sud de la région (Berry Saint‑Amandois et la Brenne) se distinguent par un recours aux mobilités actives supérieur au niveau régional et une utilisation des transports en commun parmi les plus faibles de la région, en lien avec une offre moindre dans ces territoires ruraux.

tableauPart des transports en commun dans les déplacements domicile-travail selon les bassins de mobilité

| Bassin de mobilité | Transports en commun |

|---|---|

| Tours Métropole Val de Loire | 16,5 |

| Portes Euréliennes d'Ile-de-France | 17,8 |

| Chartrain | 11,5 |

| Orléanais | 11,2 |

| Perche | 5,6 |

| CC du Pays Houdanais (CCPH) | 11,7 |

| Grande Sologne | 5,3 |

| Gâtinais Montargois | 7,4 |

| Dreux | 7,8 |

| Châteaux | 5,3 |

| Vendômois | 5,1 |

| Castelroussin | 3,9 |

| Centre-Cher | 4,0 |

| Val d'Amboise | 5,0 |

| Gâtinais en Pithiverais | 5,3 |

| Dunois | 2,9 |

| Berry-St Amandois | 1,0 |

| Sancerre-Sologne | 1,9 |

| Cœur de Beauce | 4,1 |

| Chinon Vienne et Loire | 2,4 |

| Brenne | 0,5 |

| Giennois | 2,4 |

| Valençay-en-Berry | 1,4 |

| Loches Sud Touraine | 1,5 |

| Touraine Val de Vienne | 2,7 |

| Issoudun-Champagne Berrichonne | 1,1 |

| Touraine Est Vallées | 4,4 |

| Castelrenaudais | 1,6 |

| Vallée du Cher et Romorantinais | 1,8 |

| Autour de Chenonceau - Bléré Val de Cher | 4,1 |

| La Châtre en Berry | 1,1 |

| Touraine Ouest Val de Loire | 3,1 |

| Loire-Val d'Aubois | 1,0 |

| Touraine Vallée de l'Indre | 2,7 |

| Gâtine et Choisilles - Pays de Racan | 1,2 |

- Lecture : Dans le bassin de mobilité de Tours Métropole Val de Loire, 16,5 % des personnes en emploi utilisent principalement un transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Source : Insee, Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire ; distancier Metric-OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM ; JVMALIN.

graphiquePart des transports en commun dans les déplacements domicile-travail selon les bassins de mobilité

- Lecture : Dans le bassin de mobilité de Tours Métropole Val de Loire, 16,5 % des personnes en emploi utilisent principalement un transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Source : Insee, Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire ; distancier Metric-OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM ; JVMALIN.

Les mobilités actives surtout utilisées dans les communes urbaines

En plus de la distance à parcourir, le recours aux mobilités actives est fonction des types de flux et de territoires dans lesquels sont effectués les déplacements domicile‑travail. Parmi les navetteurs qui résident et travaillent dans une commune urbaine, 13,3 % utilisent principalement un mode de déplacement actif pour se rendre sur leur lieu de travail (figure 2). Parmi ceux qui résident et travaillent dans l’espace rural, 9,3 % des navetteurs dans les communes rurales périurbaines utilisent principalement un mode actif et 10,0 % des navetteurs dans les communes rurales non périurbaines. Le recours aux mobilités actives est nettement moindre lorsque les navetteurs travaillent dans un type de territoire différent de celui de leur lieu de résidence.

Dans les communes urbaines, 13,3 % des navetteurs qui y résident et y travaillent se rendent principalement en transport en commun sur leur lieu de travail. Seul un navetteur sur vingt vivant dans l’espace rural et travaillant dans une commune urbaine a recours aux transports en commun, ce recours est encore moindre pour les trajets effectués dans l’autre sens. Par ailleurs, moins de 1 % des trajets réalisés entre communes rurales périurbaines et non périurbaines sont effectués en transport en commun.

tableauFigure 2a – Trajets domicile-travail effectués par un mode de mobilité active selon la catégorie du lieu de travail et de résidence

| Catégorie de la commune du lieu de résidence | Catégorie de la commune du lieu de travail | ||

|---|---|---|---|

| Urbain | Rural périurbain | Rural non périurbain | |

| Urbain | 13,3 | 1,2 | 1,2 |

| Rural périurbain | 0,3 | 9,3 | 0,3 |

| Rural non périurbain | 0,3 | 0,4 | 10,0 |

- Lecture : Parmi les actifs de plus de 15 ans résidant et travaillant dans une commune urbaine, 13,3 % utilisent un mode de transport actif pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Source : Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire.

Des distances plus faibles pour les femmes favorisant des modes de déplacement alternatifs aux véhicules motorisés

La distance à parcourir pour se rendre sur le lieu de travail est nettement moindre pour les femmes (8,9 km en médiane, contre 10,9 km pour les hommes). Les femmes ont ainsi plus souvent que les hommes recours à des modes de déplacement actifs et aux transports en commun (17,2 % contre 14,3 %), que ce soient les mobilités actives (8,4 % contre 7,6 %) ou les transports en commun (8,8 % contre 6,7 %) (figure 3). Sur les distances inférieures à 5 km, le recours aux mobilités actives reste plus fréquent pour les femmes (23,6 % contre 21,8 %) tout comme celui aux transports en commun (9,0 % contre 5,6 %).

L’usage d’une mobilité active ou des transports en commun est le plus répandu chez les moins de 30 ans (plus d’un navetteur sur cinq). Le recours aux mobilités active ou collective est plus fréquent après 50 ans, surtout chez les femmes, que pour les 30-49 ans. Quelle que soit la classe d’âge, la part des femmes utilisant ces modes de déplacement faiblement carbonés est supérieure à celle des hommes.

tableauFigure 3 – Utilisation des modes de déplacement actifs et des transports en commun pour les trajets domicile-travail selon le sexe et l’âge (en %)

| Tranche d’âge | Sexe | Transports en commun | Vélo (y compris à assistance électrique) | Marche à pied (ou rollers, patinette) |

|---|---|---|---|---|

| De 15 à 29 ans | Homme | 9,5 | 4,1 | 6,7 |

| De 15 à 29 ans | Femme | 12,9 | 2,1 | 7,8 |

| De 30 à 49 ans | Homme | 6,0 | 3,0 | 3,6 |

| De 30 à 49 ans | Femme | 7,6 | 2,1 | 5,0 |

| Plus de 50 ans | Homme | 6,0 | 2,9 | 4,1 |

| Plus de 50 ans | Femme | 8,3 | 2,6 | 7,0 |

| Ensemble | Homme | 6,7 | 3,2 | 4,4 |

| Ensemble | Femme | 8,8 | 2,2 | 6,2 |

- Lecture : Parmi les hommes âgés entre 15 et 29 ans, 9,5 % utilisent un transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Source : Insee, Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire.

graphiqueFigure 3 – Utilisation des modes de déplacement actifs et des transports en commun pour les trajets domicile-travail selon le sexe et l’âge (en %)

- Lecture : Parmi les hommes âgés entre 15 et 29 ans, 9,5 % utilisent un transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail.

- Source : Insee, Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire.

Chez les couples, un moindre recours aux mobilités actives et aux transports collectifs, d’autant plus lorsqu’ils sont parents

Les navetteurs vivant seuls utilisent plus fréquemment des modes de mobilités actives ou les transports en commun. Ils résident également plus fréquemment à moins de 5 km de leur lieu de travail (41,9 % contre 32,3 % tout type de familles confondu). Sur ces distances, près de quatre navetteurs vivant seuls sur dix n’utilisent pas un moyen de transport motorisé individuel et près de trois sur dix recourent à une mobilité active (figure 4). Si près d’un homme vivant seul sur dix utilise le vélo, près d’une femme vivant seule sur quatre se rend au travail en marchant.

Les navetteurs vivant en couple résident moins fréquemment à moins de 5 km de leur lieu de travail : 31,9 % pour les couples sans enfant et 27,7 % pour les couples avec enfant. Leurs modes de déplacement varient selon la présence ou non d’enfants dans le foyer. Pour les trajets inférieurs à 5 km, 28,8 % des navetteurs en couple sans enfant recourent à un mode de transport collectif ou actif, contre 23,0 % des navetteurs en couple avec enfant.

Les adultes des familles monoparentales résident plus fréquemment à moins de 5 km de leur lieu de travail que ceux vivant en couple. Sur cette distance, ils s’y rendent davantage en marchant (17,6 %) ou en transport en commun (10,7 %), mais moins en vélo (4,1 %).

tableauFigure 4 – Utilisation des modes de déplacement actifs et des transports en commun pour les trajets domicile-travail de moins de 5 km selon le type de ménage

| Mode de cohabitation | Part travaillant à moins de 5 km | Transports en commun | Vélo (y compris à assistance électrique) | Marche à pied (ou rollers, patinette) |

|---|---|---|---|---|

| Adulte d'un couple sans enfant | 31,9 | 6,1 | 7,5 | 15,3 |

| Adulte d'un couple avec enfant(s) | 27,7 | 4,6 | 6,5 | 11,9 |

| Adulte d'une famille monoparentale | 37,9 | 10,7 | 4,1 | 17,6 |

| Homme vivant seul | 39,8 | 8,2 | 9,1 | 20,5 |

| Femme vivant seule | 44,6 | 11,5 | 5,4 | 23,5 |

- Note : La distance domicile-travail considérée est celle du trajet routier optimal en voiture.

- Lecture : Parmi les adultes d’un couple sans enfant, 31,9 % résident à moins de 5 km de leur lieu de travail. Sur cette distance, 6,1 % utilisent un transport en commun pour s’y rendre.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail éloigné de moins de 5 km de leur domicile.

- Sources : Insee, Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire ; distancier Metric-OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM.

graphiqueFigure 4 – Utilisation des modes de déplacement actifs et des transports en commun pour les trajets domicile-travail de moins de 5 km selon le type de ménage

- Note : La distance domicile-travail considérée est celle du trajet routier optimal en voiture.

- Lecture : Parmi les adultes d’un couple sans enfant, 31,9 % résident à moins de 5 km de leur lieu de travail. Sur cette distance, 6,1 % utilisent un transport en commun pour s’y rendre.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail éloigné de moins de 5 km de leur domicile.

- Sources : Insee, Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire ; distancier Metric-OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM.

Les mobilités actives et les transports en commun plus utilisées par les cadres et les employés

Les modes de déplacement varient suivant la catégorie socioprofessionnelle des navetteurs. Les professions intermédiaires parcourent les plus longues distances pour se rendre sur leur lieu de travail (11,8 km en médiane), devant les cadres (11,3 km) et les ouvriers (11,1 km). Un employé sur deux parcourt moins de 8,3 km, un artisan, commerçant ou chef d’entreprise sur deux moins de 4,3 km et un agriculteur sur deux moins de 2,5 km.

Les cadres sont ceux qui utilisent le plus souvent des mobilités actives ou les transports en commun pour aller travailler (21,5 %) (figure 5), notamment du fait d’un recours plus fréquent sur les courtes distances. Les cadres sont aussi ceux qui parcourent les plus longues distances pour aller travailler (17,3 % font plus de 50 km) et qui rejoignent le plus souvent l’Île‑de‑France (12,2 %).

Sur les distances inférieures à 5 km, les employés ont autant recours aux mobilités actives ou aux transports collectifs que les cadres (36,0 % et 36,5 %). Les ouvriers et les professions intermédiaires ont un usage moins fréquent de ces modes de transport (respectivement 26,5 % et 28,9 % pour les distances inférieures à 5 km). Les artisans, commerçants ou chefs d’entreprise sont ceux qui les utilisent le moins, y compris sur de courtes distances (14,4 % pour les trajets de moins de 5 km).

tableauFigure 5 – Utilisation des modes de déplacement actifs et des transports en commun pour les trajets domicile-travail de moins de 5 km selon la catégorie socio-professionnelle

| Catégorie socio-professionnelle | Effectif travaillant à moins de 5 km | Transports en commun (en %) | Vélo (y compris à assistance électrique) (en %) | Marche à pied (ou rollers, patinette) (en %) |

|---|---|---|---|---|

| Agriculteurs exploitants | 1 900 | 0,2 | 2,3 | 22,9 |

| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 4 500 | 2,0 | 2,3 | 10,1 |

| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15 900 | 8,3 | 11,2 | 16,9 |

| Professions intermédiaires | 21 200 | 6,6 | 7,8 | 14,5 |

| Employés | 34 300 | 10,1 | 5,8 | 20,1 |

| Ouvriers | 17 900 | 6,8 | 6,8 | 12,9 |

- Note : La distance domicile-travail considérée est celle du trajet routier optimal en voiture.

- Lecture : Parmi les 15 900 cadres et professions intellectuelles supérieures résidant à moins de 5 km de leur lieu de travail, 8,3 % utilisent un transport en commun pour s’y rendre.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail éloigné de moins de 5 km de leur domicile.

- Sources : Insee, Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire ; distancier Metric-OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM.

graphiqueFigure 5 – Utilisation des modes de déplacement actifs et des transports en commun pour les trajets domicile-travail de moins de 5 km selon la catégorie socio-professionnelle

- Note : La distance domicile-travail considérée est celle du trajet routier optimal en voiture.

- Lecture : Parmi les 15 900 cadres et professions intellectuelles supérieures résidant à moins de 5 km de leur lieu de travail, 8,3 % utilisent un transport en commun pour s’y rendre.

- Champ : Personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre-Val de Loire en logement ordinaire et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail éloigné de moins de 5 km de leur domicile.

- Sources : Insee, Recensement de la population 2021, exploitation complémentaire ; distancier Metric-OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM.

Encadré 1 - Le mot de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)

Le forfait mobilité durable (FMD) est une aide financière accordée par l'employeur pour encourager les salariés à opter pour des transports alternatifs à la voiture individuelle pour leurs trajets domicile‑travail. L’objectif affiché de ce dispositif est de réduire l'impact environnemental des trajets domicile‑travail.

Les modes de transport concernés sont variés, allant du vélo aux transports en commun en passant par le covoiturage.

Au sein du secteur privé, le FMD est facultatif avec un montant maximum de 800 € par an et par salarié négocié au sein des entreprises. Dans le public, il est défini par décret et son montant maximum est de 300 € par an et par agent.

Encadré 2 - Le mot de la Région Centre‑Val de Loire

Le secteur des transports est le premier poste régional d’émissions de Gaz à Effets de Serre (GES), avec 35 % des émissions. Impliquée dans les efforts de décarbonation du secteur des transports au sein de la COP Planification écologique, la Région mène déjà une politique volontariste.

En application de la Loi d'Orientation des Mobilités promulguée le 24 décembre 2019, la Région coordonne l’organisation de l'intermodalité et des transports régionaux. Compétente sur les services ferroviaires, les transports routiers interurbains et scolaires, la Région Centre‑Val de Loire déploie son réseau Rémi, au service de tous les usagers. Face à l’urgence climatique, l’objectif de la Région est de décarboner l’ensemble de ses autocars assurant des lignes régulières à l’horizon 2028.

Afin de développer les alternatives à l’usage individuel de la voiture dans les déplacements du quotidien, l’acte II du Plan Régional Vélo (2024-2027) doté de 75 millions d’euros prévoit la création de nouvelles infrastructures cyclables, des aides à l’achat de vélo, le soutien aux vélos-écoles ou le lancement d’un service expérimental de vélos en libre service dans une dizaine de gares ferroviaires. Les résultats de cette étude en partenariat vont permettre de mesurer les efforts accomplis par la Région et ses partenaires.

Encadré 3 - Partenariat

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Direction régionale de l’Insee Centre-Val de Loire, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire. Cette étude régionale s’inscrit dans les actions conjointes des membres de l’Observatoire Régional des Transports (ORT) Centre-Val de Loire.

Pour comprendre

Les personnes recensées indiquent le principal mode de transport qu’elles utilisent pour aller travailler. La modalité « vélo » comprend les vélos à assistance électrique. La « marche à pied » inclut les rollers et patinettes et la voiture inclut les camions et les fourgonnettes.

Le champ retenu pour cette étude est celui des personnes en emploi âgées de plus de 15 ans, résidant en Centre‑Val de Loire en logement ordinaire, ne travaillant pas à domicile et déclarant un déplacement pour se rendre sur leur lieu de travail, dont la distance domicile‑travail est inférieure à 10 km pour les déplacements à pied, à 30 km pour les déplacements à vélo, à 250 km pour les déplacements avec un autre mode de transport.

Sources

Recensement de la population 2015 et 2021 ; distancier Metric-OSRM.

Enquête mobilité des personnes 2019.

Définitions

Un navetteur est un actif qui se déplace pour aller travailler, dont la distance domicile‑travail est inférieure à 10 km pour les déplacements à pied, à 30 km pour les déplacements à vélo, à 250 km pour les déplacements avec un autre mode de transport.

D’après le code des transports, les mobilités actives, notamment la marche et le vélo, sont l'ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif assigné à l’organisation des mobilités définie à l’article L.1111‑1 et à la préservation de la santé publique.

Créés par la Loi d’orientation des mobilités en 2019, les bassins de mobilité sont l'échelle locale sur laquelle les mobilités quotidiennes s’organisent. Son territoire regroupe un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre, généralement autour d’un pôle d’attractivité (une grande agglomération par exemple).

La typologie urbain‑rural s’appuie sur celle de la grille communale de densité. Une commune rurale est une commune peu dense au sens de la grille communale de densité à 3 niveaux. Les communes denses ou de densité intermédiaire sont dites urbaines.

Les communes rurales qui appartiennent à une aire d’attraction des villes de plus de 50 000 habitants sont qualifiées de communes rurales périurbaines, les autres de communes rurales non périurbaines.

Pour en savoir plus

(1) Retrouvez davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) SDES, « Ouvrir dans un nouvel ongletLes pratiques de mobilité des Français varient selon la densité des territoires », août 2024.

(3) Morin T., Prusse S., Trevien C., « Déplacements domicile‑travail : des émissions de gaz à effet de serre très variables selon les territoires », Insee Première no 1975, décembre 2023.

(4) Chaumeron S., Lécroart A., « Le trajet médian domicile‑travail augmente de moitié en vingt ans pour les habitants du rural », Insee Première no1948, mai 2023.

(5) Mainaud, T., « En 2017, les ménages consacrent 11 % de leur revenu disponible à la voiture », Insee Première no 1855, avril 2021.

(6) Toutin G., « Un usage persistant de la voiture en Centre‑Val de Loire pour aller travailler, y compris sur de courtes distances », Insee Flash Centre‑Val de Loire no 40, janvier 2021.

(7) Lardellier R., « Essor du vélo sur les trajets domicile-travail : tous en piste ? », Insee Analyses Occitanie no 106, juillet 2021.

(8) Meyniel C., Faure S., « 25 axes structurent les mobilités régionales. Des lieux de vie pour 750 000 habitants et de navette pour 250 000 actifs », Insee Dossier no 4, juin 2019.