L'essentiel sur... la pauvreté

Combien de personnes vivent sous le seuil de pauvreté ? Qui sont les plus touchés ? Avoir un emploi protège-t-il de la pauvreté ? Les prestations sociales permettent-elles de la diminuer ?...

L’essentiel sur… la pauvreté fournit des éléments de cadrage pour aborder ces questions, à l’aide de chiffres clés représentés de manière visuelle et d’un court commentaire.

Sur le même modèle, retrouvez d'autres « essentiels sur... »

En 2023, 9,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire

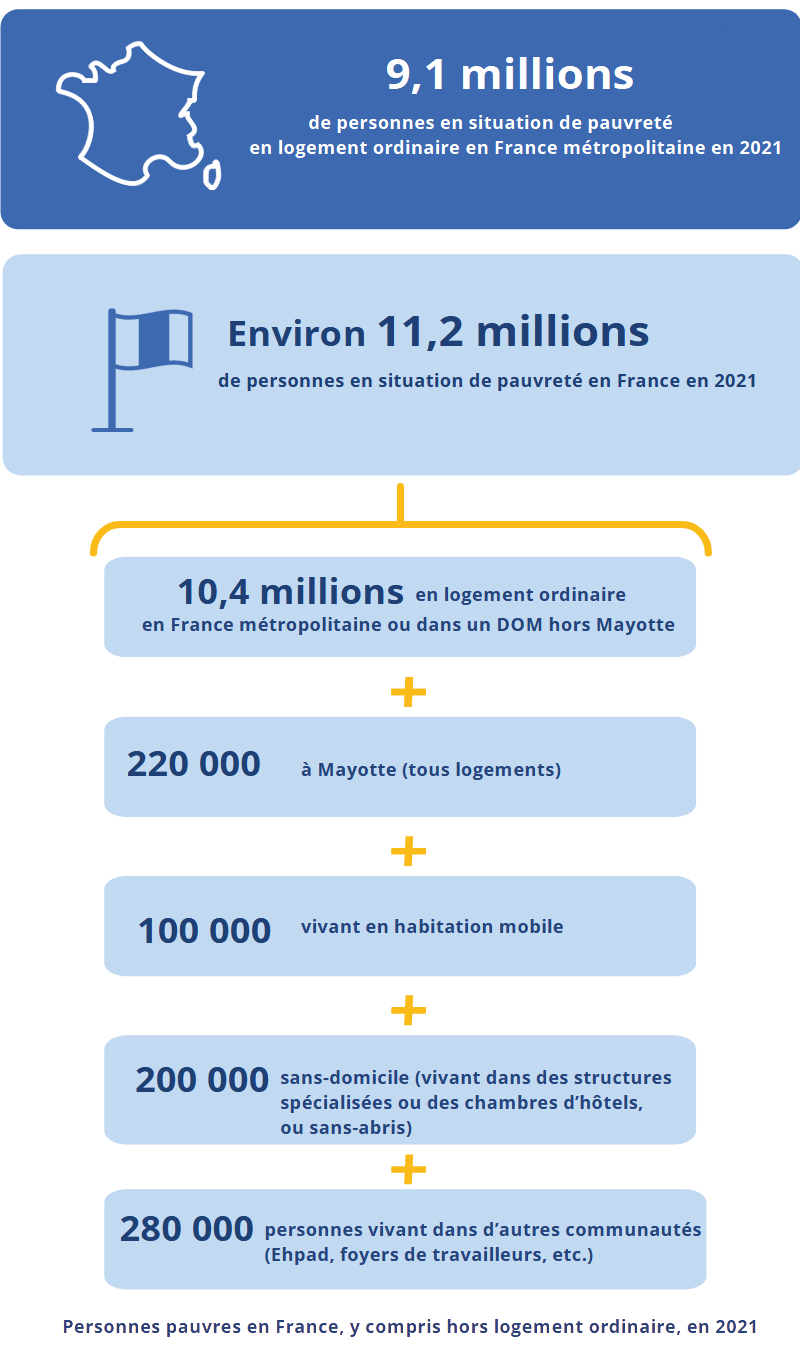

En 2023, en France métropolitaine, 9,8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. Le taux de pauvreté est ainsi de 15,4 %. Cet indicateur n’inclut pas les personnes pauvres vivant en communauté ou dans les DOM (Question 1).

Le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population. Il correspond à un revenu disponible de 1 288 euros par mois pour une personne vivant seule et de 2 705 euros pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans.

L'intensité de la pauvreté, qui mesure l’écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté, est de 19,2 % en 2023.

tableauTaux de pauvreté et seuils de pauvreté

| Année | Taux de pauvreté¹ (en %) |

Seuil de pauvreté mensuel (en euros 2023) |

|---|---|---|

| 2016 | 13,7 | 1 220 |

| 2017 | 13,8 | 1 224 |

| 2018 | 14,5 | 1 226 |

| 2019 | 14,3 | 1 258 |

| 2020² | 13,6 | 1 283 |

| 2021 | 14,5 | 1 278 |

| 2022 | 14,4 | 1 276 |

| 2023 | 15,4 | 1 288 |

- 1. À 60 % du niveau de vie médian.

- 2. Le point 2020 présente des fragilités liées aux difficultés de production en 2020. À partir de 2020, cette série est calculée avec une chaîne de production de l’ERFS rénovée s’appuyant sur la nouvelle Enquête Emploi.

- Lecture : en 2023, 15,4 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire, soit 1 288 euros par mois.

- Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un logement ordinaire et dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2016 à 2023.

graphiqueTaux de pauvreté et seuils de pauvreté

- 1. À 60 % du niveau de vie médian.

- 2. Le point 2020 présente des fragilités liées aux difficultés de production en 2020. À partir de 2020, cette série est calculée avec une chaîne de production de l’ERFS rénovée s’appuyant sur la nouvelle Enquête Emploi.

- Lecture : en 2023, 15,4 % de la population vit sous le seuil de pauvreté monétaire, soit 1 288 euros par mois.

- Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un logement ordinaire et dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2016 à 2023.

Les chômeurs et les familles monoparentales sont les plus touchés par la pauvreté monétaire

La pauvreté monétaire touche en premier lieu les chômeurs (36,1 %). Parmi les personnes en emploi, les travailleurs indépendants sont plus vulnérables (19,2 %) que les salariés (6,6 %). Les retraités vivant à domicile sont moins fréquemment en situation de pauvreté (11,1 %) que l'ensemble de la population vivant dans un logement ordinaire (15,4 %).

Les ménages sont différemment exposés à la pauvreté selon leur configuration familiale. Les familles monoparentales sont les plus concernées (34,3 %).

En 2023, 32,2 % des immigrés sont pauvres, en particulier ceux nés en Afrique (37,7 %).

tableauTaux de pauvreté par statut d’activité en 2023

| Statut d'activité | Taux de pauvreté |

|---|---|

| Salariés | 6,6 |

| Indépendants | 19,2 |

| Chômeurs | 36,1 |

| Retraités | 11,1 |

| Autres inactifs (dont étudiants) | 37,3 |

| Enfants de moins de 18 ans¹ | 21,9 |

| Ensemble | 15,4 |

- 1. Toutes les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme enfant quelle que soit leur occupation.

- Note : taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian.

- Lecture : en 2023, 6,6 % des salariés vivent sous le seuil de pauvreté monétaire.

- Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un logement ordinaire et dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2023.

graphiqueTaux de pauvreté par statut d’activité en 2023

- 1. Toutes les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme enfant quelle que soit leur occupation.

- Note : taux de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian.

- Lecture : en 2023, 6,6 % des salariés vivent sous le seuil de pauvreté monétaire.

- Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un logement ordinaire et dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2023.

Le taux de pauvreté en France est légèrement inférieur à la moyenne de l’Union européenne

En 2023, 16,2 % des Européens sont pauvres. En France hors Mayotte, d’après le dispositif européen SILC, qui diffère de la mesure nationale, 15,9 % des personnes sont pauvres. La France se situe au 15ᵉ rang des pays avec les taux de pauvreté les plus faibles devant l’Italie (18,9 %) ou l’Espagne (19,7 %).

Ces comparaisons sont relatives, les seuils de pauvreté étant calculés en fonction du niveau de vie médian de chaque pays.

tableauTaux de pauvreté dans l'Union européenne en 2023

| Pays | Taux de pauvreté |

|---|---|

| République tchèque | 9,5 |

| Belgique | 11,5 |

| Danemark | 11,6 |

| Pays-Bas | 12,1 |

| Irlande | 12,3 |

| Finlande | 12,6 |

| Slovénie | 13,2 |

| Pologne | 13,8 |

| Autriche | 14,3 |

| Chypre | 14,6 |

| Hongrie | 14,7 |

| Slovaquie | 14,5 |

| Suède | 14,8 |

| Allemagne | 15,5 |

| France¹ | 15,9 |

| UE | 16,2 |

| Portugal | 16,6 |

| Malte | 16,8 |

| Luxembourg | 18,1 |

| Italie | 18,9 |

| Roumanie | 19,0 |

| Grèce | 19,6 |

| Espagne | 19,7 |

| Estonie | 20,2 |

| Croatie | 20,3 |

| Lituanie | 21,5 |

| Lettonie | 21,6 |

| Bulgarie | 21,7 |

- 1. Les données pour la France diffèrent de celles présentées dans les autres figures basées sur les enquêtes sur les revenus fiscaux et sociaux (ERFS). Ici, les différents indicateurs sont calculés à partir d'une autre source statistique et sur un champ différent (France hors Mayotte ici, France métropolitaine dans l’ERFS), de manière à disposer de statistiques comparables entre pays européens.

- Note : l'année retenue ici (2023) correspond à l'année de perception des revenus et non à celle de l'enquête Statistics on income and living conditions (Silc) qui est l'année retenue dans les publications d'Eurostat (2024). Rupture de série pour Chypre et la Croatie, donnée provisoire en 2023 pour la Lituanie.

- Lecture : en 2023, en France hors Mayotte, au seuil de 60 % du niveau de vie national médian, le taux de pauvreté est de 15,9 %.

- Source : Eurostat (extraction du 1er juillet 2025), dispositif EU-Silc 2024.

graphiqueTaux de pauvreté dans l'Union européenne en 2023

- 1. Les données pour la France diffèrent de celles présentées dans les autres figures basées sur les enquêtes sur les revenus fiscaux et sociaux (ERFS). Ici, les différents indicateurs sont calculés à partir d'une autre source statistique et sur un champ différent (France hors Mayotte ici, France métropolitaine dans l’ERFS), de manière à disposer de statistiques comparables entre pays européens.

- Note : l'année retenue ici (2023) correspond à l'année de perception des revenus et non à celle de l'enquête Statistics on income and living conditions (Silc) qui est l'année retenue dans les publications d'Eurostat (2024). Rupture de série pour Chypre et la Croatie, donnée provisoire en 2023 pour la Lituanie.

- Lecture : en 2023, en France hors Mayotte, au seuil de 60 % du niveau de vie national médian, le taux de pauvreté est de 15,9 %.

- Source : Eurostat (extraction du 1er juillet 2025), dispositif EU-Silc 2024.

Le taux de pauvreté a diminué depuis les années 1970 mais atteint aujourd'hui un point haut depuis le milieu des années 1990

Entre 1975 et 1984, le taux de pauvreté (hors revenus financiers et prestations hors champ) a fortement diminué, passant de 17,4 % de la population à 13,8 %. De 1984 à 1996, sous l’effet de la hausse du chômage, il augmente de 1,9 point.

De 1997 à 2004, il recule avec l’embellie économique puis remonte pour atteindre un premier point haut en 2011 après la crise financière, et un second en 2018, en lien notamment avec la baisse des allocations logement (en partie compensée par la réduction des loyers sociaux). Le taux de pauvreté augmente de nouveau entre 2019 et 2021 : la France sort de l’épisode Covid en 2021 avec un taux de pauvreté supérieur à celui qu’elle avait quand elle y est entrée. En 2022, le taux de pauvreté se maintient à un niveau relativement élevé par rapport aux niveaux observés depuis 1996. En 2023, le taux de pauvreté augmente de 0,9 point à 15,4 %, son niveau le plus élevé depuis le début de la série en 1996.

tableauTaux de pauvreté¹

| Année | Y compris revenus financiers et prestations hors champ |

Hors revenus financiers et prestations hors champ |

|---|---|---|

| 1970 | 18,2 | |

| 1975 | 17,4 | |

| 1979 | 14,8 | |

| 1984 | 13,8 | |

| 1990 | 14,7 | |

| 1996 | 14,3 | 15,7 |

| 1997 | 14,0 | 15,4 |

| 1998 | 13,7 | 15,4 |

| 1999 | 13,4 | 14,9 |

| 2000 | 13,4 | 15,2 |

| 2001 | 13,2 | 15,1 |

| 2002 | 12,8 | 14,8 |

| 2003 | 12,8 | 14,5 |

| 2004 | 12,4 | 14,4 |

| 2005 | 13,0 | 14,5 |

| 2006 | 13,0 | 14,6 |

| 2007 | 13,3 | 14,7 |

| 2008 | 12,9 | 14,6 |

| 2009 | 13,4 | 14,7 |

| 2010 | 14,0 | 15,4 |

| 2011 | 14,3 | 15,7 |

| 2012 | 13,9 | 15,3 |

| 2013 | 13,5 | 15,0 |

| 2014 | 13,7 | 15,2 |

| 2015 | 13,9 | 15,3 |

| 2016 | 13,7 | 15,4 |

| 2017 | 13,8 | 15,2 |

| 2018 | 14,5 | 15,8 |

| 2019 | 14,3 | 15,6 |

| 2020 | 13,6 | 15,1 |

| 2021 | 14,5 | 15,8 |

| 2022 | 14,4 | 15,9 |

| 2023 | 15,4 | 16,8 |

- 1. Au seuil de 60 %.

- Note : pour assurer une comparabilité temporelle sur longue période, les taux de pauvreté sont calculés sur un périmètre de revenus constant mais incomplet, celui de 1975. Ne sont en effet pas pris en compte les revenus financiers et certaines prestations sociales (allocation aux adultes handicapés, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation d’éducation de l’enfant handicapé et allocation de soutien familial). En 1970, le périmètre de revenus est plus restreint que sur la période 1975-2021 car l’enquête Revenus fiscaux de 1970 ne contient pas de données relatives à la taxe d’habitation (intitulée alors « contribution mobilière ») et à l’allocation de logement familiale (ALF). Pour assurer une comparaison temporelle sans ruptures de série (en 1996, 2010, 2012 et 2020), les taux de pauvreté ont par ailleurs été rétropolés de 1975 à 2019.

- Lecture : avec la définition retenue depuis 1996, le taux de pauvreté s’élève en 2023 à 15,4 %, contre 16,8 % avec le périmètre des revenus incomplet disponible sur la période 1975-1996.

- Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un logement ordinaire et dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGI, enquêtes revenus fiscaux 1970 à 1990 ; Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2023.

graphiqueTaux de pauvreté¹ depuis 1970

- 1. À 60 % du niveau de vie médian.

- Note : pour assurer une comparabilité temporelle sur longue période, les taux de pauvreté sont calculés sur un périmètre de revenus constant mais incomplet, celui de 1975. Ne sont en effet pas pris en compte les revenus financiers et certaines prestations sociales (allocation aux adultes handicapés, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation d’éducation de l’enfant handicapé et allocation de soutien familial). En 1970, le périmètre de revenus est plus restreint que sur la période 1975-2022 car l’enquête Revenus fiscaux de 1970 ne contient pas de données relatives à la taxe d’habitation (intitulée alors « contribution mobilière ») et à l’allocation de logement familiale (ALF). Pour assurer une comparaison temporelle sans ruptures de série (en 1996, 2010, 2012 et 2020), les taux de pauvreté ont par ailleurs été rétropolés de 1975 à 2019.

- Lecture : avec la définition retenue depuis 1996, le taux de pauvreté s’élève en 2023 à 15,4 %, contre 16,8 % avec le périmètre des revenus incomplet disponible sur la période 1975-1996.

- Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un logement ordinaire et dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

- Sources : Insee-DGI, enquêtes revenus fiscaux 1970 à 1990 ; Insee-DGI, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées de 1996 à 2004 ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2005 à 2023.

12,7 % de la population est en situation de privation matérielle et sociale en 2024

La privation matérielle et sociale, définie au niveau européen, approche la pauvreté de façon différente de la pauvreté monétaire. Elle s'intéresse à l'incapacité de couvrir des dépenses de la vie quotidienne.

En 2024, 12,7 % de la population métropolitaine vivant dans un logement ordinaire est en situation de privation matérielle et sociale. Ces personnes ne peuvent pas, pour des raisons financières, couvrir les dépenses d’au moins cinq éléments de la vie courante sur une liste de treize (pouvoir chauffer son logement, acheter des vêtements neufs, etc.).

tableauTaux de privation matérielle et sociale selon la configuration familiale en 2024

| Configuration familiale | Privation matérielle et sociale |

|---|---|

| Personnes seules | 15,6 |

| Familles monoparentales | 26,7 |

| Couples sans enfant | 6,4 |

| Couples avec un enfant | 9,3 |

| Couples avec deux enfants | 8,4 |

| Couples avec trois enfants ou plus | 17,2 |

| Ensemble | 12,7 |

- Note : données provisoires. Les autres types de ménage n'apparaissent pas mais sont pris en compte dans l'agrégat « Ensemble ».

- Lecture : en 2024, 26,7 % des personnes en famille monoparentale vivent en situation de privation matérielle et sociale.

- Champ : France métropolitaine, population vivant dans un logement ordinaire.

- Source : Insee, dispositif SRCV-Silc.

graphiqueTaux de privation matérielle et sociale selon la configuration familiale en 2024

- Note : données provisoires. Les autres types de ménage n'apparaissent pas mais sont pris en compte dans l'agrégat « Ensemble ».

- Lecture : en 2024, 26,7 % des personnes en famille monoparentale vivent en situation de privation matérielle et sociale.

- Champ : France métropolitaine, population vivant dans un logement ordinaire.

- Source : Insee, dispositif SRCV-Silc.

Comment est défini le seuil de pauvreté ?

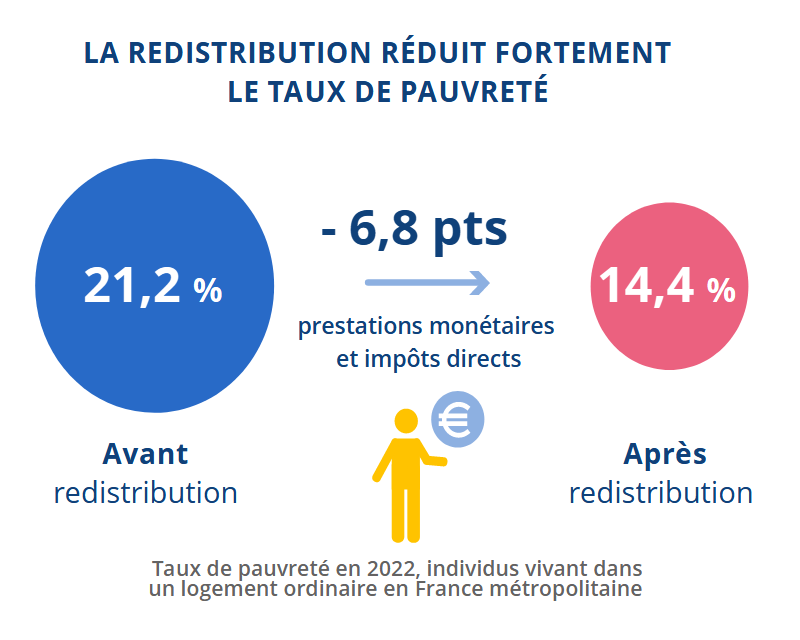

Le seuil de pauvreté est calculé en fonction de la distribution des niveaux de vie, de la population de France métropolitaine. Un seuil à 60 % du niveau de vie médian est généralement retenu en France ainsi qu’au sein des pays de l'Union européenne. Conformément aux recommandations du rapport du Conseil national de l'information statistique (Cnis) sur la mesure des inégalités, des seuils à 40 %, 50 % et 70 % sont également diffusés.

Ainsi, en 2023, avec un seuil de pauvreté à 60 % à 1 288 euros pour une personne vivant seule, un couple sans enfant dont le revenu disponible est inférieur à 1 932 euros est considéré comme pauvre. Pour un couple avec deux enfants âgés de moins de 14 ans, le revenu correspondant est de 2 705 euros. La pauvreté monétaire est une mesure relative de la pauvreté. Le seuil de pauvreté varie chaque année selon l’évolution du niveau de vie médian de la population. Ainsi, un ménage dont le niveau de vie ne varierait pas entre deux années peut basculer dans la pauvreté.

Au niveau européen, les seuils de pauvreté nationaux sont calculés par chaque pays à l’aide du dispositif SILC-EU, permettant la comparaison des taux de pauvreté entre pays. Le taux de pauvreté européen correspond ainsi à la part de personnes vivant sous le seuil de pauvreté de leur pays. Les personnes pauvres au sens monétaire en Europe peuvent ainsi avoir des niveaux de vie très différents. Il diffère du taux présenté au niveau national en France en raison de différences de champ et de concepts ainsi que de l’aléa de sondage. L’aléa statistique est plus réduit pour la source nationale, qui s’appuie sur un échantillon de plus grande taille.

Le taux de pauvreté monétaire en France métropolitaine est évalué à partir de l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS). N’entrent pas dans le champ de cette enquête les personnes résidant en communautés, les habitations mobiles et sans abris, les ménages d’étudiants. Pour les départements d’outre-mer, le taux de pauvreté est mesuré à partir d’autres sources. Tous les ans, le dispositif Filosofi fournit le nombre de personnes pauvres à La Réunion et en Martinique. Par ailleurs, l’enquête Budget de famille, dont la dernière collecte a eu lieu en 2017, recueille les revenus permettant de mesurer la pauvreté dans les DOM.

Quelles alternatives à la pauvreté monétaire ?

La pauvreté ne se limite pas à sa dimension monétaire. C’est en effet un phénomène multidimensionnel, qui recouvre d’autres dimensions comme les relations sociales, la santé, les conditions de logement ou l’insertion sur le marché du travail.

La privation matérielle et sociale, définie au niveau européen, approche la pauvreté de façon différente de la pauvreté monétaire. Elle repose sur les conditions de vie et établit un même seuil pour tous les pays. Selon cette approche, une personne est considérée comme pauvre si elle fait face à une situation de difficulté économique durable, définie comme l’incapacité à couvrir (plutôt que le choix de ne pas couvrir) au moins les dépenses liées à 5 éléments de la vie courante parmi une liste de 13. En 2024, 12,7 % de la population est en situation de privation matérielle et sociale en France métropolitaine.

L’Insee et les instituts de statistiques européens s’efforcent également de mesurer le ressenti des personnes concernant leur situation financière à partir d’informations collectées par enquête. L’institut européen Ouvrir dans un nouvel ongletEurostat s’appuie sur les réponses apportées à la question « De quelle manière votre ménage parvient-il à finir le mois en subvenant aux dépenses courantes ? » dans l’enquête SRCV pour définir une approche dite « subjective » de la pauvreté au niveau européen. Selon cette approche, les personnes répondant « très difficilement » et « difficilement » sont considérées comme pauvres subjectivement. Début 2023, parmi les personnes vivant dans un logement ordinaire en France (hors Mayotte), cela concerne 14,6 millions de personnes soit 22 % de la population : 14 % répondent « difficilement » et 8 % « très difficilement » [Martin, 2025]. Cet indicateur dépend uniquement du ressenti des personnes interrogées en matière de gestion de leur budget mensuel. Certains ménages peuvent ainsi déclarer des difficultés financières importantes du fait de mensualités de remboursement d’emprunts élevées ou de difficultés à gérer leur budget, sans pour autant se considérer comme pauvres. Il ne fait pas partie des indicateurs utilisés par l’Insee chaque année pour mesurer la pauvreté, mais peut être mobilisé ponctuellement pour compléter les indicateurs de pauvreté monétaire et de privation matérielle et sociale.

La pauvreté administrative, définie comme le fait de percevoir un minimum social, est un autre indicateur utilisé pour suivre l’évolution de la pauvreté de façon précoce. Les bénéficiaires des minima sociaux (environ 7 millions de personnes couvertes) perçoivent un revenu minimal pour faire face à la situation de précarité. Le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation aux adultes handicapés (AAH), l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et l'allocation spécifique aux personnes âgées (Aspa) sont les principaux minima sociaux. Pauvreté administrative et pauvreté monétaire ne se recouvrent pas totalement. Les niveaux de vie de personnes bénéficiaires de minima sociaux un ou plusieurs mois de l’année peuvent dépasser le seuil de pauvreté monétaire, si ces dernières ont eu un emploi rémunéré au cours de la période. Enfin, les associations d’aides aux personnes en difficultés apportent des éclairages, par le biais de rapports et de bilans d’activité, sur les conditions de vie et le vécu des populations les plus en difficultés.

Pourquoi les données sur la pauvreté arrivent avec plus d’un an et demi de décalage ?

L’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) est la référence pour mesurer le taux de pauvreté au niveau national. Elle s’appuie sur les données de l’enquête Emploi en continu. Ces dernières sont rapprochées individuellement de données administratives comme les revenus déclarés, les impôts payés et les prestations sociales perçues.

Les enquêtes statistiques ont leurs limites, les personnes évaluant leurs revenus avec une marge d’erreur. Ainsi, les données recueillies par l’Insee auprès d’autres administrations sont plus précises et limitent la charge d’enquête qui pèse sur les ménages. Compte tenu des délais de disponibilité de ces données et de la complexité des traitements à réaliser, l’Insee publie à partir de l’ERFS le taux de pauvreté et les principaux indicateurs d’inégalités de niveau de vie relatifs à l’année N à l'été de l’année N+2.

De même, les données issues du dispositif Filosofi, élaboré à partir des fichiers fiscaux et sociaux, sont produites à des niveaux géographiques fins et permettent d’analyser les revenus et la pauvreté selon les caractéristiques du ménage. Les indicateurs, déclinés localement, sont disponibles en décembre N+2.

Le dispositif des Statistiques sur les revenus et conditions de vie (SRCV), partie française du système communautaire EU-SILC, qui mesure la privation matérielle et sociale, produit les données de l’année N à la fin du premier semestre N+1.

Depuis quand mesure-t-on la pauvreté en France ?

La pauvreté monétaire est mesurée en France depuis 1970. De 1970 à 1990, elle est établie à partir des enquêtes sur les revenus fiscaux basées sur le recensement de la population. De 1996 à 2004, les enquêtes sur les revenus fiscaux s’appuient sur l’enquête Emploi et sont appariées avec des données fiscales. À partir de 2005, les enquêtes Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) remplacent l'enquête Revenus fiscaux (ERF) et sont disponibles annuellement. Avec l’ERFS, les revenus sociaux non imposables (prestations familiales, prestations logement et minima sociaux) sont collectés auprès de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse (Cnav) et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Dans l’ERF ces ressources étaient estimées sur barèmes, sur la base des revenus de l'année, et étaient attribuées pour l'année entière. Les revenus financiers non déclarés à l’administration fiscale sont imputés alors qu’ils ne l’étaient pas auparavant.

Les comparaisons sur longue période ne peuvent se faire que sur un champ restreint. Les données sur les revenus financiers et certaines prestations (allocation aux adultes handicapés, prestation d’accueil du jeune enfant, allocation d’éducation de l’enfant handicapé et allocation de soutien familial) ne sont en effet pas disponibles avant 1996. En 1970, le périmètre de revenus est plus restreint que sur la période 1975‑2018 car l’ERF ne contient pas de données relatives à la taxe d’habitation (intitulée alors « contribution mobilière ») et à l’allocation de logement familiale (ALF). Pour assurer une comparaison temporelle sans ruptures de série (en 1996, 2010, 2012 et 2020), les données ont été rétropolées de 1975 à 2019.

Définitions

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage. Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans.

Un individu (ou un ménage) est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. En France et en Europe, le seuil est le plus souvent fixé à 60 % du niveau de vie médian.

Le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) étant en situation de pauvreté monétaire.

L'intensité de la pauvreté permet d'apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. Comme Eurostat, l'Insee mesure cet indicateur comme l'écart relatif entre le niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé et plus la pauvreté est dite intense.

L’indicateur de privation matérielle et sociale de l’Union européenne est défini comme la part de personnes vivant en logement ordinaire

ne pouvant pas couvrir les dépenses liées à au moins cinq éléments de la vie courante

sur treize considérés comme souhaitables, voire nécessaires, pour avoir un niveau

de vie acceptable. Les privations considérées sont les suivantes :

- Ne pas avoir de voiture personnelle pour des raisons financières ;

- Ne pas pouvoir maintenir son logement à bonne température pour des raisons financières ;

- Ne pas pouvoir remplacer des meubles usés ou abimés pour des raisons financières ;

- Avoir des impayés de mensualités d’emprunts, de loyer ou de factures d’électricité, d’eau ou de gaz ;

- Ne pas pouvoir dépenser une petite somme d’argent pour soi sans avoir à consulter quiconque ;

- Ne pas pouvoir faire face à des dépenses inattendues ;

- Ne pas avoir accès à internet pour des raisons financières ;

- Ne pas pouvoir retrouver des amis ou de la famille au moins une fois par mois pour boire un verre ou pour un repas pour des raisons financières ;

- Ne pas avoir une activité de loisirs régulière pour des raisons financières ;

- Ne pas pouvoir s’offrir une semaine de vacances hors de son domicile pour des raisons financières ;

- Ne pas avoir deux paires de bonnes chaussures pour des raisons financières ;

- Ne pas pouvoir avoir un repas contenant des protéines au moins tous les deux jours pour des raisons financières ;

- Ne pas pouvoir acheter des vêtements neufs.

Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant en France. Les personnes nées françaises à l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. A l’inverse, certains immigrés ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Un individu continue à être immigré même s'il acquiert la nationalité française.

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des territoires d'intervention du ministère de la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014.