Courrier des statistiques N13 - 2025

Les données de transactions par carte bancaire CB Quels apports possibles aux analyses conjoncturelles et territoriales ?

Depuis le printemps 2020, l’Insee dispose, dans des délais très courts, d’agrégats

de paiement par carte bancaire par secteur d’activité. Ces derniers lui sont transmis

par le schéma (ou réseau) domestique français de paiement par carte et mobile « CB »,

principal réseau utilisé sur le territoire. L’Insee utilise ces agrégats pour produire

une estimation avancée du volume des ventes dans le commerce de détail. L’institut

a également mobilisé ces agrégats pour mesurer l’impact sur la consommation des confinements

imposés pendant la crise sanitaire.

Complétées par d'autres sources, ces données sont ainsi intéressantes pour produire

des premières estimations de la consommation et de l’activité dans certains secteurs

tels que le commerce de détail. Cependant, la couverture de la consommation par les

paiements par carte bancaire CB fluctue au cours du temps en raison de l’existence

de moyens de paiement alternatifs (espèces, chèques, transactions par carte via un

réseau de paiement international comme Visa ou Mastercard, etc.), mais aussi d’évolutions

des comportements. De ce fait, les sources traditionnelles restent irremplaçables

pour produire les estimations définitives.

Dans le cadre de la chaire Finance digitale, les membres habilités des programmes

de recherche CB‑Insee mobilisent par ailleurs, de manière sécurisée et anonymisée,

des données détaillées de paiement par carte bancaire CB. Ces dernières constituent

une source prometteuse pour éclairer, dans le cadre de ces travaux de recherche, des

problématiques telles que les connexions entre commerces et territoires.

- Des données d’origine privée pouvant enrichir les statistiques publiques...

- Encadré. Le schéma français de paiement par carte et par mobile CB : une spécificité française

- ... accessibles par l’Insee grâce à un cadre juridique spécifique à la France

- Une couverture large, mais non exhaustive des transactions réalisées en France

- Des traitements nécessaires pour permettre un usage à des fins de statistique publique

- Les traitements réalisés par le GIE CB en amont de la transmission à l’Insee

- Les données agrégées transmises régulièrement à l’Insee par le GIE CB

- Travailler sur des données préagrégées nécessite un échange régulier avec le producteur

- Les contrôles de qualité réalisés à l’Insee sur les agrégats transmis par le GIE CB

- Une source d’information complémentaire sur la consommation, l’activité commerciale...

- Un apport limité pour le suivi conjoncturel et la prévision de la consommation en dehors de la période de la crise sanitaire

- L’estimation avancée du volume des ventes dans le commerce de détail

- ... ou les dépenses touristiques à une maille géographique fine

- Les déplacements des porteurs de carte constituent un bon indicateur des connexions entre commerces et entre territoires

- Des limites intrinsèques au champ des données et à leur contenu

- L’activité et la localisation sont connues de manière imparfaite

- Les limites inhérentes aux évolutions comportementales

- Perspectives

- Fondements juridiques

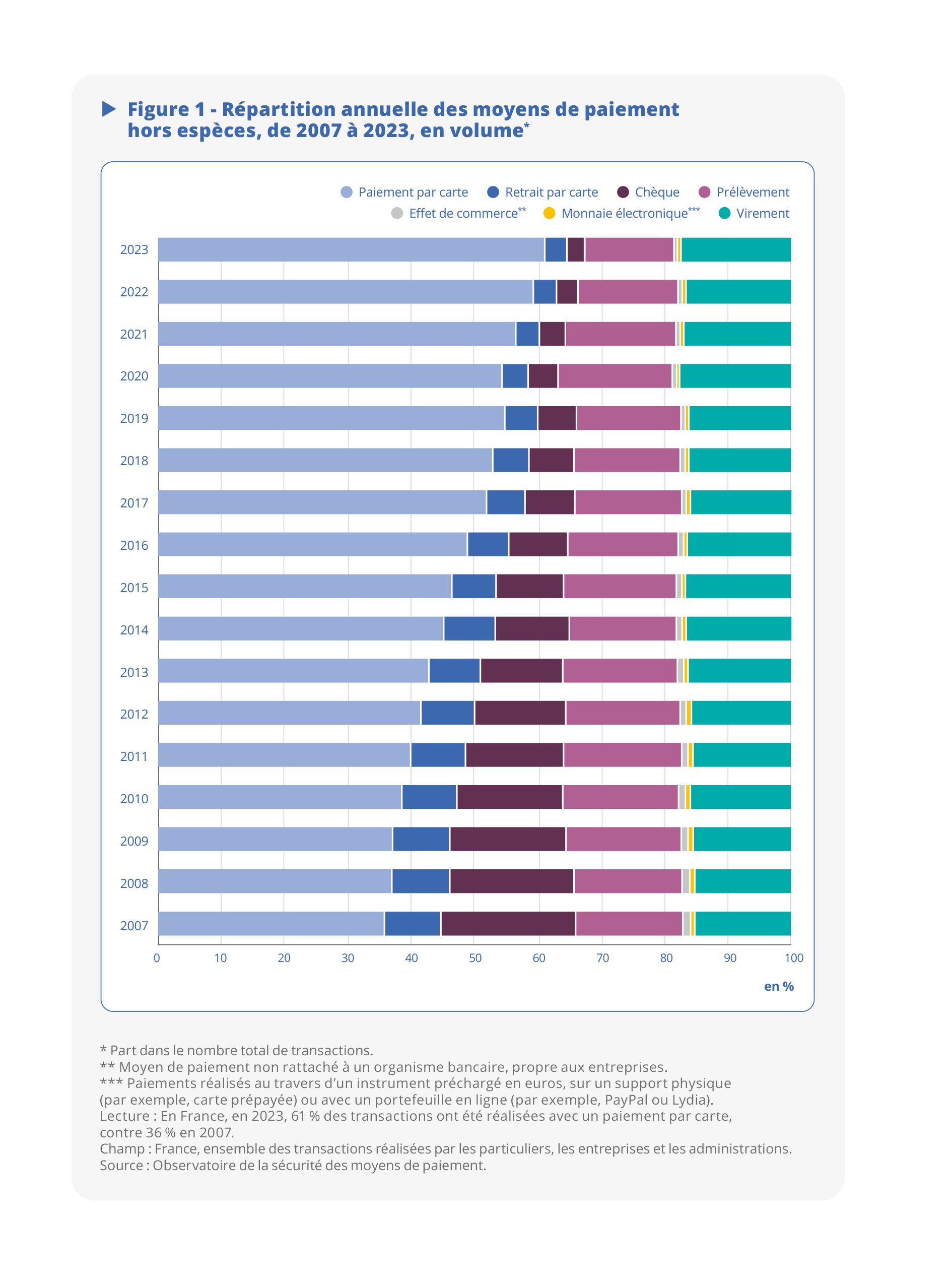

Au sein des économies développées, la carte bancaire est devenue un moyen de paiement très courant pour les particuliers, que ce soit pour des achats en magasin ou en ligne. En France, dans les magasins, son usage dépasse pour la première fois en 2024 celui des espèces en nombre de transactions : elle est mobilisée dans 48 % des transactions contre 43 % pour les espèces (Ouvrir dans un nouvel ongletBanque de France, 2025). Pour l’ensemble des achats en magasin et en ligne, en dehors des paiements en espèce, la carte concernait par ailleurs 61 % des transactions réalisées par les particuliers, les entreprises et les administrations (Ouvrir dans un nouvel ongletObservatoire de la sécurité des moyens de paiement, 2024). Cette part n’a cessé de croître au fil des ans, à l’inverse en particulier de celle des chèques (figure 1).

Des données d’origine privée pouvant enrichir les statistiques publiques...

Une transaction de paiement par carte fait intervenir sept acteurs :

- l’acheteur (le porteur de la carte) et sa banque (l’émetteur de la carte),

- le commerçant et sa banque (dite banque acquéreur),

- les acteurs qui organisent la transaction : le schéma de paiement (CB, Visa, Mastercard, etc.), qui pilote cette organisation, ainsi que, sur le plan opérationnel, le réseau interbancaire d’autorisation et le système interbancaire de compensation (clearing en anglais).

Le schéma de paiement définit notamment les règles, les exigences techniques, les mesures de sécurité et met en œuvre les outils interbancaires de lutte contre la fraude nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du schéma de paiement. En France, les transactions passent essentiellement par le schéma de paiement domestique français CB, piloté par le groupement d’intérêt économique Cartes Bancaires CB ou GIE CB (encadré).

Le réseau interbancaire d’autorisation (e‑rsb, opéré par la société STET, pour le schéma CB) achemine jusqu’à l’émetteur de la carte les demandes d’autorisation émises par les terminaux de paiement électroniques ou les sites internet. Cela permet à l’émetteur d’effectuer différents contrôles avant d’autoriser un paiement ou un retrait par carte. Il s’agit par exemple de vérifier que le plafond de paiement de la carte n’est pas dépassé ou que la carte n’est pas en opposition.

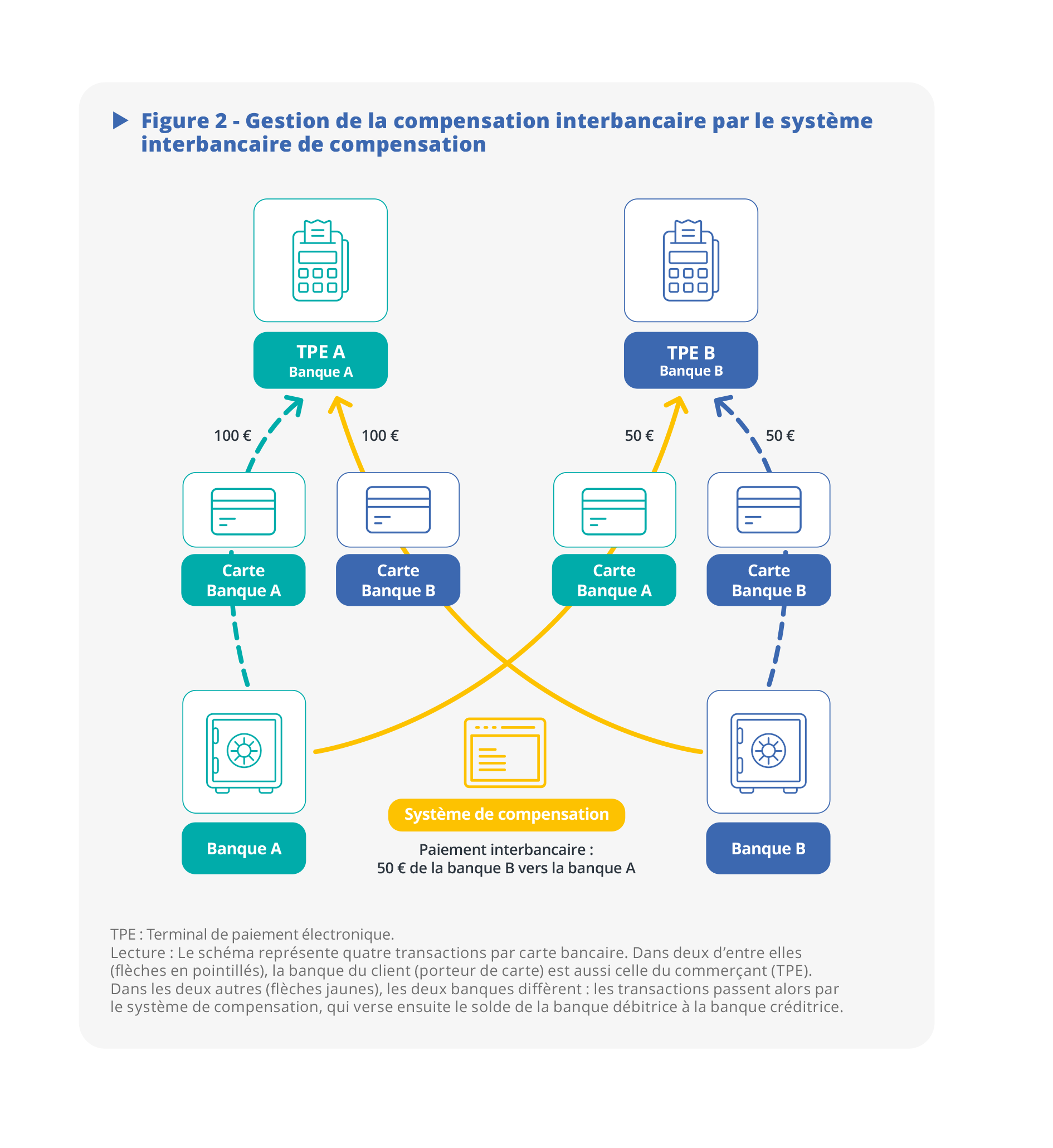

Le système interbancaire de compensation (CORE, opéré par la société STET, pour le schéma CB) organise l’échange financier de la transaction de paiement entre la banque du commerçant et celle du porteur de carte. Cela permet in fine de débiter le compte bancaire du porteur et de créditer le compte bancaire du commerçant, dans leurs banques respectives, du montant de la transaction (figure 2).

L’usage de plus en plus répandu de la carte conduit à traiter et enregistrer de nombreuses données sur les consommateurs et les commerces dans les systèmes d’information des banques, des schémas de paiement et des opérateurs associés. Une transaction par carte génère en particulier les données suivantes : le numéro de la carte du porteur, le montant et l’horodatage de la transaction, la nature de la transaction (paiement de proximité ou paiement en ligne), sa localisation géographique, ainsi que l’identification du commerçant (enseigne ou raison sociale, numéro Siret). Ces informations sont enregistrées par les banques respectives du porteur et du commerçant. Elles transitent par le réseau interbancaire d’autorisation et le système interbancaire de compensation lorsque la banque du commerçant diffère de celle de l’acheteur.

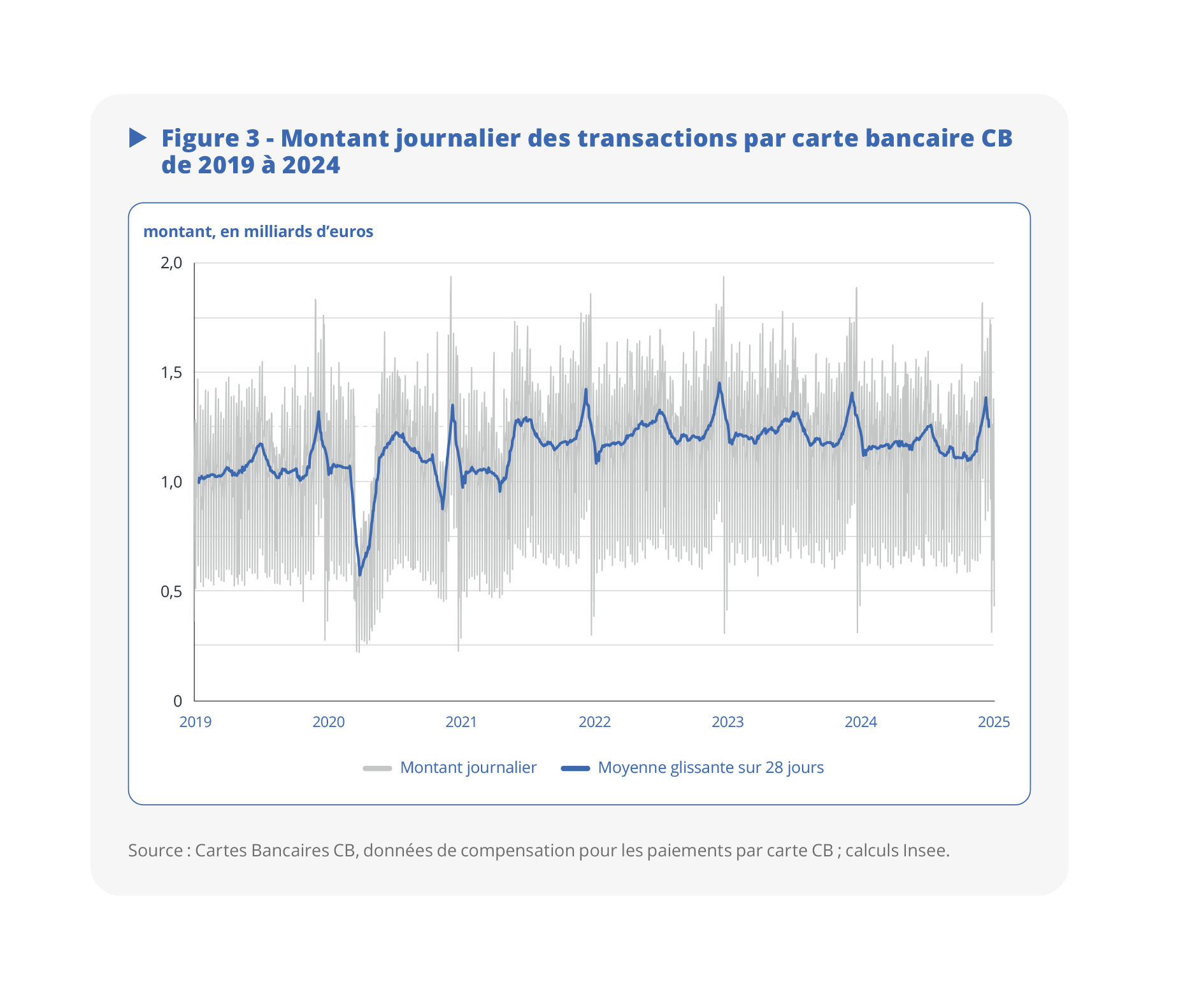

Les données issues de ces actes de gestion (figure 3), à haute fréquence, produites dans des délais très courts et géolocalisées, sont susceptibles d’intéresser le statisticien public. Elles permettent d'appréhender certains phénomènes économiques dès lors qu'elles sont agrégées selon les dimensions pertinentes. Complétées par le domaine d'activité du commerçant, elles peuvent contribuer à améliorer les indicateurs conjoncturels d’activité du commerce de détail, faisant gagner en qualité et en précocité. Enrichies de la localisation du commerçant, elles permettent de compléter la connaissance sur le commerce et les comportements de consommation, mais aussi d'évaluer les effets de chocs externes sur un territoire et, par le biais des trajectoires de paiement des cartes, d’appréhender les connexions entre territoires.

Encadré. Le schéma français de paiement par carte et par mobile CB : une spécificité française

Le schéma (ou réseau) domestique français de paiement par carte et mobile CB est organisé et piloté par le groupement d'intérêt économique Cartes Bancaires CB (ou GIE CB)*. Il a été créé en 1984 sous l’impulsion du ministère de l’Économie et des Finances, alors dirigé par Pierre Bérégovoy. Cette création accompagnait une forte dynamique d'innovation enclenchée par l'invention de la carte à puce, dix ans plus tôt (1974), et répondait à plusieurs objectifs :

- fédérer les deux blocs bancaires de l’époque – les banques mutualistes et les banques nationales – qui disposaient chacun de leur propre carte, pour doter la France d’un moyen de paiement interbancaire, électronique, sécurisé grâce à la carte à puce, et sous souveraineté française ;

- déployer sur l’ensemble du territoire des distributeurs automatiques de billets (DAB), ainsi que des terminaux de paiements électroniques chez les commerçants acceptant toutes les cartes bancaires CB, quelle que soit la banque émettrice.

En 40 ans, en nombre de transactions, la carte CB est devenue le moyen de paiement le plus utilisé en France par les consommateurs et les commerçants pour le paiement des dépenses de consommation courante, à la fois dans le commerce physique et dans le commerce en ligne. Elle est également le premier moyen d’accès aux espèces en France au travers du réseau de DAB bancaires CB.

En France, les cartes de paiement sont très majoritairement « cobadgées » : elles portent à la fois les marques du schéma français CB et d’un schéma de paiement international américain (Visa ou Mastercard). Le cobadgeage permet notamment aux porteurs français de pouvoir payer à l’étranger avec leur carte via les schémas Visa ou Mastercard. Il existe également des cartes émises en France ne portant que la marque d’un schéma international.

Les commerçants en France sont aussi très majoritairement affiliés à la fois au schéma CB et à différents schémas internationaux (Visa, Mastercard, Amex, etc.). Ceci leur permet notamment d’accepter les cartes de paiement qui ne comportent que la marque d’un schéma international.

Depuis l’entrée en vigueur, en 2016, du règlement européen no 2015/751 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte**, lorsque la carte est cobadgée et si le commerçant accepte les deux marques figurant sur la carte du consommateur, il appartient au commerçant et au consommateur de choisir la marque qu’ils souhaitent utiliser lors d’un paiement. Ceci est valable tant pour les paiements de proximité sur un terminal de paiement électronique que pour un paiement en ligne.

Le règlement européen permet au commerçant de présélectionner une des deux marques de la carte du porteur à condition que ce dernier puisse, s’il le souhaite, modifier ce choix lors du paiement (sauf impossibilité technique). En fonction du choix in fine réalisé, la transaction sera donc traitée soit par le schéma français CB, soit par le schéma international dont la marque figure également sur la carte.

En France, dans les transactions par carte ou par mobile entre un consommateur français et un commerçant français, compte tenu des choix opérés par les commerçants et les consommateurs, le schéma français de paiement par carte et par mobile CB reste le schéma de paiement le plus utilisé.

* Ouvrir dans un nouvel onglethttps://www.cartes‑bancaires.com/cb/groupement/

** Voir les références juridiques en fin d’article.

... accessibles par l’Insee grâce à un cadre juridique spécifique à la France

À la fin des années 2010, l'Insee s'est mis à la recherche de nouvelles sources de données pour améliorer l’estimation précoce (à +30 jours) des indices de production et de chiffres d'affaires dans le commerce de détail (Ouvrir dans un nouvel ongletCazaubiel et al., 2022). L’Insee est tenu de produire une telle estimation précoce en application du règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises (règlement no 2019/2152 du 27 novembre 2019). Les estimations définitives de ces indices étaient – et sont toujours – calculées sur la base des seules données contenues dans les déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des entreprises, avec un décalage de deux mois par rapport à la période « sous revue » (période examinée). Ce décalage résulte d’une part du délai de réponse accordé aux entreprises (un mois après la fin du mois sous revue) et d’autre part du temps de contrôle et d’apurement des données par l’Insee (un mois supplémentaire).

À l’époque, l'Insee disposait déjà des données de caisse des enseignes de la grande distribution alimentaire, qu'il s'apprêtait à mobiliser de manière effective pour le calcul de l'indice des prix à la consommation (IPC) (Leclair, 2019). Ces données sont exhaustives, mais sur un champ très restreint : celui des grandes surfaces principalement alimentaires. Aux fins du calcul précoce d’indices de chiffre d’affaires dans le commerce de détail, les données de paiement par carte constituent un complément d’information potentiellement intéressant, car elles couvrent l’ensemble du champ (y compris le commerce de détail non alimentaire et le commerce de détail alimentaire en petites surfaces). L'Insee a alors engagé des discussions avec le GIE CB. L’enjeu était que l’Insee puisse être destinataire d’agrégats de données de paiement par carte CB, susceptibles d'être mobilisés pour l'estimation avancée de l'indice de chiffre d'affaires du commerce de détail.

La crise sanitaire – avec la nécessité d'estimer rapidement l'ampleur du choc du confinement au printemps 2020 – a accéléré les discussions avec le GIE CB. Avec l’accord des établissements bancaires membres du schéma CB et dans un cadre contractuel, l'Insee a pu accéder dès le printemps 2020 à des données préagrégées de flux de paiements CB, sans possibilité de reconstituer les transactions individuelles, et donc sans risque de rupture de confidentialité vis‑à‑vis des porteurs de cartes et des commerçants. Les discussions se sont ensuite poursuivies et ont conduit en 2022 à l'entrée de l'Insee au sein de la chaire Finance digitale, hébergée à Télécom ParisTech et Paris 2 Panthéon‑Assas. Dans le cadre de programmes de recherche conjoints CB‑Insee, il est ainsi possible de mobiliser – dans des conditions extrêmement strictes de respect de la confidentialité et exclusivement à des fins de recherche – des données au niveau de détail le plus fin. L'accès aux données individuelles anonymisées, intermédié par les chercheurs habilités de la chaire, permet de mieux comprendre le mode de confection des données, leur portée et leurs limites, et d’élargir le champ des analyses effectuées avec ces données.

Une couverture large, mais non exhaustive des transactions réalisées en France

L’unité statistique est la carte bancaire et la granularité la plus fine est la transaction réalisée par carte bancaire. Dans les données détaillées, on ne suit pas des individus mais uniquement des identifiants de carte bancaire, que seul le titulaire unique est autorisé contractuellement à utiliser, ce titulaire pouvant à l’inverse posséder plusieurs cartes.

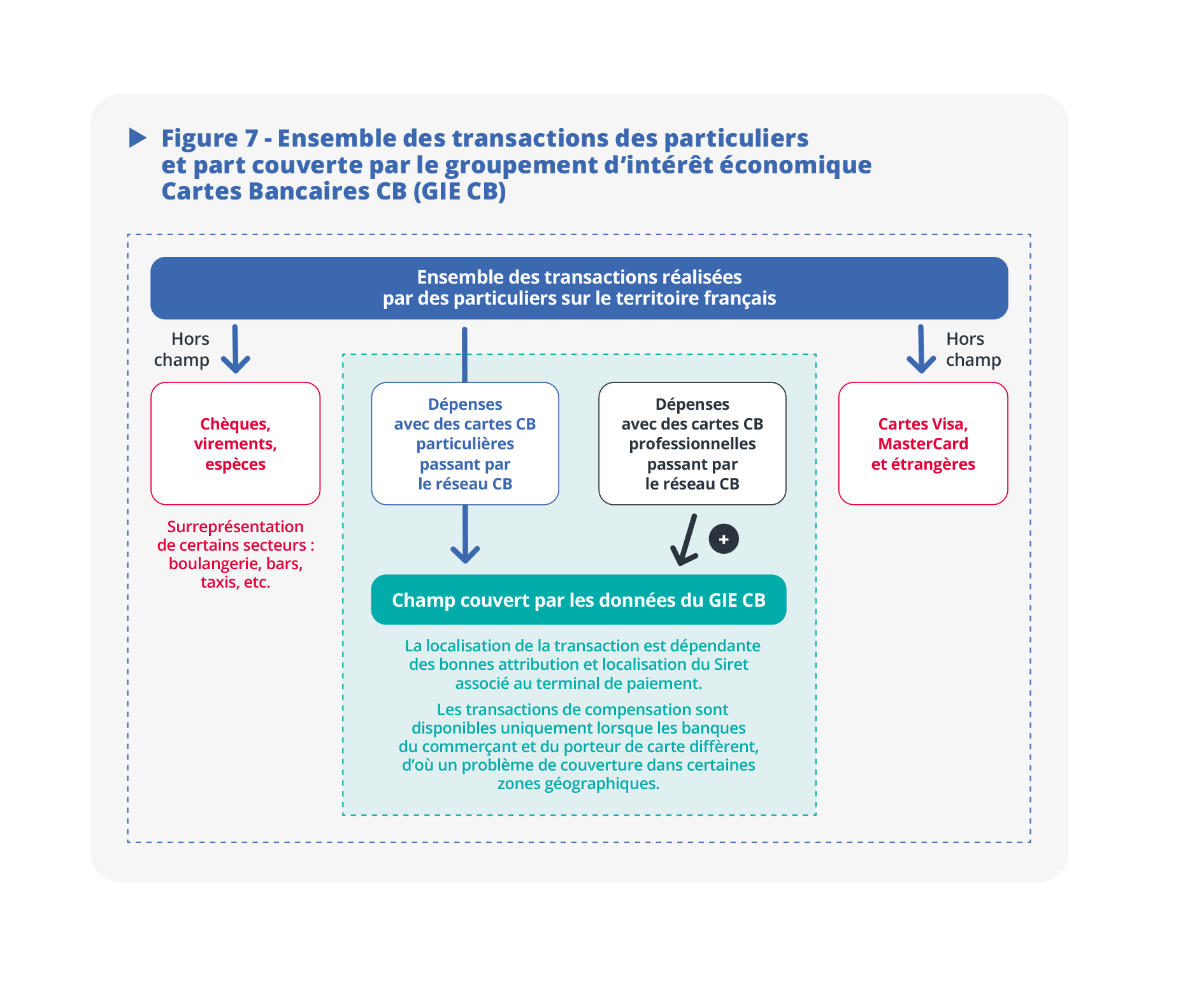

Une part des cartes CB, certes minoritaire, est détenue par des entreprises ou des professionnels aux fins de régler des dépenses professionnelles. Or, les agrégats fournis par le GIE CB ne permettent pas de distinguer les transactions effectuées par des particuliers de celles qui sont réalisées par des entreprises.

Les paiements par carte, bien que largement utilisés, ne représentent qu’une partie des transactions monétaires. Les particuliers sont susceptibles d’utiliser les espèces, ce mode de paiement étant encore très fréquent dans le commerce physique, mais aussi les chèques, de manière plus marginale, ainsi que les virements bancaires ou les prélèvements, par exemple pour le règlement des factures d’électricité, d’eau, de télécommunications ou l’acquittement des loyers. Par ailleurs, certains paiements par carte réalisés en France ne sont pas traités par le schéma CB mais par des schémas internationaux (notamment Visa et Mastercard). C’est le cas en particulier des transactions réalisées en France par des clients étrangers ou par des porteurs de cartes non CB et, de manière symétrique, par des porteurs français à l’étranger. C’est également le cas des transactions domestiques avec des cartes cobadgées lorsque le choix opéré par le commerçant et/ou le porteur est en faveur d’un schéma international.

Ainsi, les transactions enregistrées par CB ne le sont qu’à hauteur de la part de marché de CB parmi les différents schémas de paiement par carte présents en France. Par rapprochement avec diverses sources, on estime que CB représente environ 70 % des montants payés par carte en France en 2023. Ce taux est cependant susceptible d’évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction des dynamiques concurrentielles entre les schémas (depuis 2021, la part de marché de CB a diminué au sein des schémas de paiement en France, mais l’évolution observée au cours des dernières années ne préjuge pas des évolutions futures).

En dépit de leur champ non exhaustif, ces données permettent de compléter les statistiques habituellement produites par l’Insee, en apportant des informations plus précoces et plus fines, ou en permettant d’éclairer certains angles d’analyse inabordables avec les données classiques.

Des traitements nécessaires pour permettre un usage à des fins de statistique publique

Les données de paiement par carte ne sont pas structurées pour les besoins de la statistique publique, mais selon des besoins de pilotage du schéma CB, de traçabilité, de lutte contre la fraude, ainsi que des besoins d’information pour les relevés de compte des commerçants et des porteurs de carte.

Les données de paiement CB mobilisées par le GIE CB dans le cadre de la coopération contractualisée entre l’Insee et le GIE CB proviennent de plusieurs sources :

- Les données d’autorisation pour les paiements CB, qui remontent en temps réel au GIE CB. Elles constituent un échantillon des transactions effectives. En effet, dans le commerce physique, les paiements CB peuvent être réalisés « offline », c’est‑à‑dire sans demande d’autorisation. Les modalités de déclenchement de l’autorisation lors d’une transaction de paiement de proximité suivent des règles de sécurité définies à la fois par le GIE CB, l’établissement bancaire du commerçant et l’établissement bancaire émetteur de la carte. De plus, dans certains cas d’usage, le montant de l’autorisation peut être différent du montant final de la transaction financière, par exemple dans le cas des distributeurs automatiques de carburants ou encore dans celui des paiements pour la location de biens ou de services (empreinte bancaire). Au total, cet échantillon offre une couverture étendue et sa qualité permet une analyse pertinente, même si sa représentativité peut présenter certaines limites mineures (en particulier au niveau sectoriel).

- Les données de compensation pour les paiements CB, qui remontent aussi en temps réel au GIE CB. Elles constituent également un échantillon des transactions effectives. En effet, il n’y a compensation que lorsque la banque du commerçant diffère de celle de l’acheteur porteur de carte : on parle alors de transaction interbancaire. Lorsque ces deux banques ne font qu’une, celle‑ci enregistre la transaction dans son système d’information, en créditant le compte du commerçant et en débitant celui de l’acheteur, sans que la transaction soit échangée dans le système de compensation : on parle alors de transaction intrabancaire. Au total, cet échantillon offre une couverture étendue et sa qualité permet une analyse pertinente, même si sa représentativité peut présenter certaines limites mineures (en particulier au niveau local, si une banque a une situation monopolistique).

- Les données d’activité de paiements CB agrégées sur une base mensuelle, ventilées par commerçant affilié à CB. Elles incluent les transactions de paiement CB autorisées ou non autorisées, interbancaires et intrabancaires. Cette source rassemble toutes les transactions effectives, elle est donc exhaustive.

Les traitements réalisés par le GIE CB en amont de la transmission à l’Insee

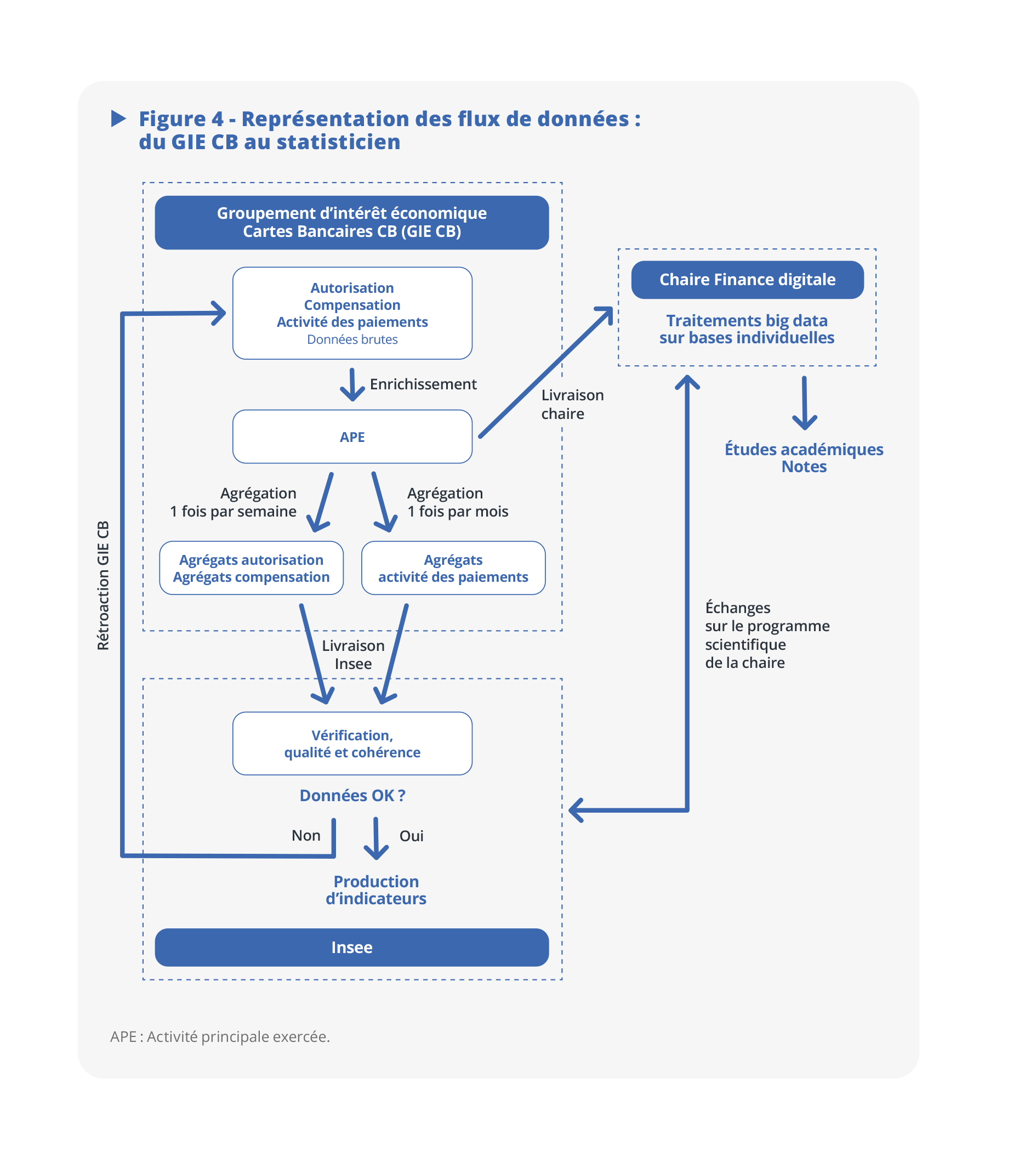

Pour être utilisables à des fins de statistique publique, les données détaillées recueillies par le GIE CB doivent subir différents traitements : filtrage, enrichissement par appariement avec d’autres fichiers, retraitement éventuel et, enfin, agrégation. En particulier, l’enrichissement vise à compléter l’information sur les commerçants concernés par les transactions.

Initialement, les données d’une transaction de paiement CB comprennent différentes données sur le commerçant concerné émanant de son établissement bancaire : son identification (numéro Siret), sa localisation géographique et son code d’activité selon une nomenclature spécifique à la monétique : le Merchant Category Code (MCC). Avant d’être communiquées à l’Insee, les données d’autorisation et de compensation, ainsi que celles de l’activité mensuelle des paiements, sont enrichies par le GIE CB du code de l’activité principale exercée (APE) selon la nomenclature d’activités française (NAF).

Le code APE est obtenu par appariement avec le répertoire Sirene tenu par l’Insee. La qualité de l’appariement est tributaire du rattachement de la transaction à la bonne entreprise dans le système d’information de la banque. Notamment, l’appariement est problématique si un groupe qui détient plusieurs magasins associe tous ses points de vente à son siège social alors que ce dernier n’est pas classé dans le commerce.

Les données agrégées transmises régulièrement à l’Insee par le GIE CB

Le GIE CB transmet précocement et périodiquement à l’Insee les agrégats journaliers d’autorisation et de compensation pour les paiements CB (nombre de transactions et montant total par jour). Des mises à jour successives sont effectuées pour intégrer les ajustements et corrections éventuels du réseau de paiement. Ces corrections, généralement modérées, représentent en moyenne moins de 1 % du montant total quotidien. Les deux types d’agrégats sont ventilés selon les trois variables suivantes : le mode de paiement (paiement dans le commerce physique en mode contact ou sans contact, paiement en ligne), le département du commerçant et son code d’activité principale (MCC ou APE). Pour chacun des deux types d’agrégats, le GIE CB transmet un fichier par variable de ventilation. Il communique en outre tous les mois le cumul mensuel des données d’activité des paiements CB, ventilé selon le croisement entre le département du commerçant et le code MCC ou APE de son établissement, offrant ainsi une vision consolidée des tendances de paiement.

L’historique des données fournies à l’Insee remonte à janvier 2018 pour l’activité mensuelle des paiements CB et à janvier 2019 pour les agrégats journaliers des données d’autorisation et de compensation, offrant ainsi un aperçu sur plusieurs années des paiements par carte bancaire CB.

Travailler sur des données préagrégées nécessite un échange régulier avec le producteur

Le statisticien ne procède pas lui‑même aux traitements précités. Pour bien saisir les limites des données agrégées ainsi constituées, il se doit d'acquérir auprès du producteur (le GIE CB) une bonne connaissance de la méthodologie mise en œuvre par celui‑ci. La qualité de la relation et des échanges entre les statisticiens publics et les experts de la donnée du côté du producteur est donc essentielle.

L'accès à des données agrégées plutôt qu'à des données détaillées ne présente pas que des inconvénients pour le statisticien. En effet, les données détaillées sont d’une volumétrie très importante, et ne sont ni structurées, ni documentées pour les usages de la statistique publique.

Les contrôles de qualité réalisés à l’Insee sur les agrégats transmis par le GIE CB

Le transfert des données s’effectue de manière sécurisée via la plateforme d’échange de fichiers de l’Insee, garantissant l’intégrité et la confidentialité des informations.

Les fichiers transmis à l’Insee font l’objet de plusieurs contrôles pour garantir leur conformité, leur qualité et leur fiabilité. En plus des contrôles classiques (plage temporelle complète et valide, présence et format des variables, stabilité des modalités, etc.), l’institut s’assure de la cohérence entre les agrégats d’autorisation, de compensation et d’activité mensuelle (par comparaison des totaux, des répartitions et des glissements temporels). Enfin, des contrôles de vraisemblance sont appliqués : ils visent à détecter des valeurs atypiques qui pourraient signaler des erreurs grossières ou des biais importants dans les données. Il s’agit d’abord de contrôles de vraisemblance interne pour repérer les variations significatives des glissements temporels ; ces variations doivent être interprétées en tenant compte de la saisonnalité des séries. Des contrôles de vraisemblance externe sont également réalisés en mobilisant la source TVA : cette source est mensuelle, disponible relativement rapidement, quoiqu’un peu plus tardivement que la source CB, et se rapproche de cette dernière tant du point de vue des concepts (approche sectorielle notamment) que des variables (activité ou consommation sur tel ou tel champ). Les données de caisse sont également mobilisées, mais pour le champ restreint du commerce en grande surface. Tous ces contrôles sont réalisés chaque semaine après une nouvelle livraison et donnent lieu à un rapport automatisé, permettant ainsi un suivi constant de la qualité des données.

L’Insee ne réalise aucun retraitement de ces données. En cas d’anomalie détectée lors des contrôles, une demande d’expertise, de correction et de relivraison est effectuée auprès du GIE CB. Une fois les nouvelles données validées, elles sont mises en forme et concaténées avec l’historique, garantissant une structure homogène et facilitant l’exploitation. Ce fichier final est ensuite mis à disposition des utilisateurs internes à l’Insee (figure 4).

Une source d’information complémentaire sur la consommation, l’activité commerciale...

Un apport limité pour le suivi conjoncturel et la prévision de la consommation en dehors de la période de la crise sanitaire

La mise à disposition rapide des données CB et leur caractère inframensuel en font un outil particulièrement intéressant pour le suivi conjoncturel et le nowcasting, c’est‑à‑dire l’estimation en temps réel des comportements des agents économiques. Elles peuvent notamment être mobilisées pour les prévisions de consommation des ménages présentées dans la Note de conjoncture de l’Insee. Cette dernière est publiée en général au milieu du troisième mois d’un trimestre, les prévisions démarrant ce même trimestre. Or, à la fin d’un mois donné, les informations sur les transactions ayant eu lieu au cours des trois premières semaines via le schéma CB sont disponibles – bien que les informations portant sur les deuxième et troisième semaines puissent être révisées de façon mineure (voir supra). Ainsi, les données CB peuvent permettre d’estimer les deux premiers mois du trimestre en cours.

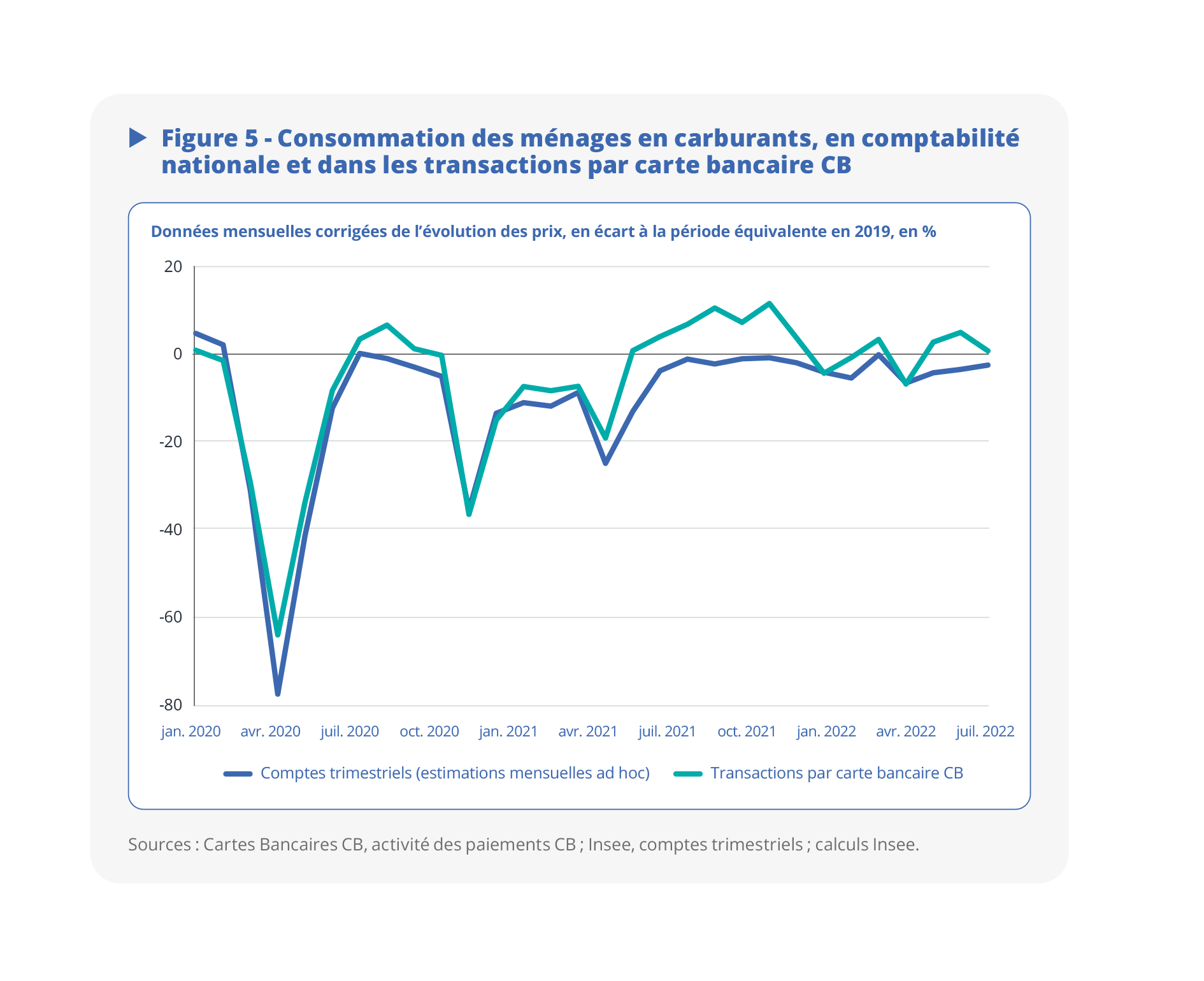

La totalité de la consommation des ménages ne passe cependant pas par des transactions par carte bancaire CB (voir supra). Pendant la crise sanitaire, les postes pour lesquels l’évolution des montants des transactions par carte bancaire CB s’est avérée être un bon prédicteur de la consommation des ménages, telle que retracée par les comptes nationaux trimestriels, représentaient environ 18 % du total de la consommation des ménages. En particulier, les mouvements de la consommation des ménages dans la restauration (secteur qui représente 6 % des dépenses des ménages au total) ou les carburants (3 % des dépenses) ont été correctement représentés par la dynamique des transactions par carte bancaire CB, dans un contexte où les évolutions au mois le mois atteignaient plusieurs dizaines de points de pourcentage (figure 5).

En revanche, dans une période où les évolutions de la consommation des ménages ne sont, à l’échelle d’un trimestre, que de l’ordre de quelques dixièmes de points de pourcentage, les données de transactions par carte bancaire CB n’améliorent pas significativement la prévision par rapport aux outils traditionnels qui mobilisent les enquêtes de conjoncture (qualitatives) auprès des ménages et des entreprises. En effet, le « bruit » contenu dans les données CB l’emporte alors sur le « signal » qu’elles pourraient apporter.

L’estimation avancée du volume des ventes dans le commerce de détail

La production par l’Insee d’indicateurs mensuels de suivi de l’activité répond à des exigences européennes (règlement relatif aux statistiques européennes d’entreprises), à des besoins nationaux (suivi conjoncturel, établissement des comptes trimestriels et, notamment, première estimation du produit intérieur brut (PIB)), et à la nécessité de diffuser une information économique conjoncturelle de qualité aux agents économiques qui en ont besoin.

L’Insee, en réponse aux exigences européennes, doit transmettre 30 jours après la fin du mois sous revue un indice provisoire du volume des ventes du commerce de détail. L’indice définitif doit être transmis à +60 jours. Pour l’estimation à +30 jours, en l’absence de source concurrente sur un champ comparable, les données CB sont disponibles suffisamment précocement et offrent un proxy acceptable des ventes du commerce de détail ; les données administratives ne sont pas accessibles dans un tel délai. On calcule des sous‑indices à un niveau de détail plus fin que celui requis, puis on les agrège avec les pondérations issues de l’indice définitif à +60 jours ; ceci permet de corriger des écarts de couverture et d’améliorer la fiabilité des estimations provisoires. La qualité des estimations ainsi obtenues a été jugée suffisamment bonne par rapport à l’ancienne méthode, qui mobilisait les données de l’enquête mensuelle sur l’activité des grandes surfaces alimentaires (Emagsa). Aussi, il a été décidé d’abandonner cette enquête et de réduire ainsi la charge statistique des entreprises. En outre, les données CB, conjuguées à d’autres sources, permettent d’envisager, à terme, d’affiner la granularité des estimations précoces, voire d’étendre leur usage à d’autres secteurs d’activité où le paiement par carte est fréquent.

... ou les dépenses touristiques à une maille géographique fine

Les données de compensation et les données d’activité mensuelle des paiements CB peuvent être utilisées pour les analyses conjoncturelles aux niveaux régional et départemental, en complément d’autres données (comme les données expérimentales d’indices régionaux de chiffres d’affaires ou les estimations trimestrielles d’emploi localisées). Les données de compensation permettent de suivre le total des transactions départementales dans les délais les plus courts, mais les données d’activité mensuelle permettent en plus une approche sectorielle, notamment sur le tourisme. Les données d’activité mensuelle comprennent par ailleurs l’ensemble des transactions par carte bancaire CB (y compris en intrabancaire) : elles offrent donc un gain de précision.

Dès 2020, les données de compensation ont permis de suivre, au niveau des départements, les fortes évolutions des montants des transactions par carte bancaire CB pendant les périodes de confinement associées à la crise sanitaire, éclairant ainsi les disparités territoriales de consommation (Insee, 2020). Entre la semaine du 2 au 8 mars 2020 et celle du 23 au 29 mars 2020, le montant global des transactions a chuté de façon très marquée dans les départements de Paris, de la Savoie, des Hautes‑Alpes et des Hautes‑Pyrénées. Ces évolutions ont été expliquées par les mouvements de population observés à l’annonce du confinement et par la chute de la fréquentation touristique, liée entre autres aux fermetures anticipées des stations de sports d’hiver.

Les disparités territoriales étant plus importantes dans le secteur du tourisme, le principal intérêt des données d’activité mensuelle des paiements CB est de pouvoir suivre les transactions dans l’hébergement et la restauration au niveau départemental. Par exemple, au cours des étés 2020 et 2021, on a observé une remontée plus importante des paiements par carte bancaire CB que des chiffres d’affaires issus de la source fiscale à Paris et dans les Alpes‑Maritimes, ce qui suggère que ces deux départements ont été particulièrement concernés par les limitations imposées à la venue de touristes étrangers (figure 6). Les restrictions de déplacements internationaux mises en place du fait de la crise sanitaire avaient alors conduit davantage de résidents à passer leurs vacances en France, tandis que les touristes internationaux n’étaient pas encore revenus. Les fortes dépenses des résidents n’ont cependant pas compensé l’absence des touristes étrangers.

Toutefois, hors périodes de fortes évolutions, les données de transactions par carte bancaire CB n’apportent pas de complément d’information substantiel par rapport aux autres sources conjoncturelles régionales. De fait, les transactions dans l’hébergement couvrent un champ moins étendu que celui des données de chiffres d’affaires, notamment parce que les transactions effectuées à l’avance auprès des plateformes de réservation sur Internet ne sont pas attribuées à ce secteur. En outre, comme l’ensemble des transactions en ligne ne peuvent pas être correctement localisées (voir infra), elles sont exclues des données départementales.

Les déplacements des porteurs de carte constituent un bon indicateur des connexions entre commerces et entre territoires

Les données individuelles de transaction par carte bancaire CB (mobilisables de façon sécurisée et anonymisée exclusivement dans le cadre du programme de recherche CB‑Insee de la chaire Finance digitale) permettent de suivre les transactions réalisées par une même carte. On peut ainsi établir des chaînes de transactions successives dans des commerces de détail distincts. Ce chaînage permet d’étudier des questions de recherche comme :

- Quels sont les commerces les plus connectés entre eux et où sont‑ils localisés ?

- Comment la présence d’un grand centre commercial en périphérie influe‑t‑elle sur les comportements de consommation dans les petits commerces de centre‑ville ?

- Quels sont les commerces ou secteurs qui attirent le plus de consommateurs issus de communes éloignées ?

L’éclairage apporté par cette nouvelle source dans le cadre de ces travaux de recherche académique complète les analyses effectuées à partir des sources traditionnelles de la statistique publique. En effet, les études déjà existantes caractérisent les pôles commerçants à partir de la densité des commerces, indépendamment de leur fréquentation effective par la population. Elles s’intéressent à l’évolution des effectifs salariés des points de vente dans ces pôles, relativement au reste de la commune (Cazaubiel et Guymarc, 2019), en lien éventuellement avec les caractéristiques de l’aire urbaine (Bessière et Trevien, 2016).

Les chaînes de transactions permettent aussi d’établir des liens entre territoires. Par exemple, si beaucoup de porteurs de carte font leurs achats successivement dans une commune, puis une autre, on peut supposer qu’il existe une forte connexion entre ces deux communes. Les connexions entre territoires sont actuellement considérées à partir des déplacements domicile‑travail (aires d’attraction des villes), ou en fonction des déplacements nécessaires pour accéder aux équipements et services courants les plus proches (bassins de vie), indépendamment des comportements effectifs de la population. Les déplacements liés à la consommation présentent l’intérêt de concerner une large fraction de la population, et pas uniquement les actifs occupés, d’élargir ainsi les motifs de déplacements et de donner une précieuse indication sur la fréquentation des équipements.

Au‑delà de ces premiers usages réalisés ou envisagés en France, dans d’autres pays, plusieurs organismes institutionnels et académiques ont mis en place des collaborations avec les acteurs de référence du secteur bancaire afin d’utiliser les données de transactions par carte. Par exemple, au Royaume‑Uni, l’autorité de la concurrence (Competition and Markets Authority – CMA) et l’institut de statistique (Office for National Statistics – ONS) utilisent les données Visa pour étudier la géographie du marché de commerce de détail (Ouvrir dans un nouvel ongletDoshi et al., 2024). Ou encore, en Allemagne, Ouvrir dans un nouvel ongletAlipour et al. (2022) estiment l’impact de la montée en puissance du télétravail sur la consommation dans 50 villes, grâce à une combinaison des données de téléphonie mobile et des données de transaction par carte bancaire fournies par Mastercard.

Des limites intrinsèques au champ des données et à leur contenu

L'utilisation des données de paiement par carte CB à des fins de statistiques publiques ou d’études se heurte à deux types de limites : d’une part, celles inhérentes au champ des données, à leur objet et à leur mode de confection, d'autre part, celles résultant des comportements des porteurs de cartes, des commerçants, des banques et des schémas de paiement.

Pour ce qui est des limites inhérentes au champ des données (figure 7), on rappelle d’abord qu’elles ne couvrent que des paiements réalisés dans le cadre du schéma CB, c’est‑à‑dire entre un commerçant affilié au schéma CB et un porteur d’une carte CB, le commerçant et/ou le porteur ayant par ailleurs choisi la marque CB dans le cas où la carte est cobadgée. Globalement, cela correspond aux paiements effectués par des personnes résidant en France, qui disposent d’une carte CB ou cobadgée CB, et qui réalisent un achat dans un point de vente en France ou sur un site e‑commerce s'adressant aux consommateurs en France.

Par ailleurs, si l'on cherche à mesurer les évolutions de la consommation des ménages, l'évolution des paiements par carte CB n'est pas parfaitement adaptée. En effet, comme on l’a vu, une part desdits paiements, certes très minoritaire, correspond à des dépenses prises en charge par des entreprises.

De plus, les données CB ne couvrent pas les paiements en espèces ou par chèque. Or, l'usage du liquide ou du chèque est encore fréquent dans certains secteurs d'activités (boulangeries, bars, taxis, etc.), de sorte que le taux de couverture des paiements par carte CB varie d'un secteur à un autre.

On rappelle également que les données d’autorisation ne correspondent pas toujours à des transactions effectives, et que les données de compensation ne couvrent pas les transactions entre un particulier et un commerçant qui sont clients de la même banque.

Enfin, le niveau de couverture peut être affecté par des changements réglementaires ou « métier » liés au paiement. Cela a été le cas, par exemple, en 2022, lorsque le seuil de paiement sans contact a été relevé de 30 euros à 50 euros. Ce changement a eu pour effet de permettre – et donc d'encourager – le paiement par carte pour des achats compris entre ces deux montants.

L’activité et la localisation sont connues de manière imparfaite

Le code d’activité principale du commerçant, qu’il s’agisse du code APE ou du code MCC, n’est pas essentiel au dénouement de la transaction, si bien qu’il est parfois erroné. Le code APE correspond souvent à celui qui avait été attribué par l’Insee à l'entreprise au démarrage de son activité, car il est mis à jour ensuite de manière irrégulière. Quant au code MCC, il arrive qu'un commerçant fasse usage d'un code unique pour des activités différentes. Le cas de figure est fréquent, par exemple, pour les stations‑service exploitées par un supermarché ou un hypermarché : l'ensemble des recettes est parfois, mais pas toujours, regroupé sous le code 5411 « Épiceries, supermarchés », sans qu'il soit possible d'isoler les recettes en carburants.

Pour des utilisations des données CB au niveau régional ou départemental, la localisation attribuée au commerçant peut, elle aussi, être erronée. Les ventes réalisées par une enseigne commerciale ayant une implantation nationale sont dans certains cas toutes localisées au siège de l'enseigne.

Les limites inhérentes aux évolutions comportementales

Le taux de couverture des dépenses par les données CB est également susceptible d'être affecté par des changements de comportement des banques, des commerçants et des porteurs de carte :

- Les banques émettrices peuvent décider de ne pas ou plus faire figurer la marque CB sur tout ou partie de leurs cartes et de ne faire figurer que celle d’un schéma international (on parle alors de « décobadgeage »). Elles peuvent aussi, à l’inverse, décider de cobadger des cartes qui ne l’étaient pas auparavant.

- Les commerçants peuvent choisir de ne plus accepter certains schémas de paiement par carte ou de modifier, pour une période donnée, le schéma privilégié, que ce soit en faveur de CB ou, à l’inverse, en faveur d’une marque internationale. Des nouvelles enseignes étrangères peuvent s’installer en France, n’accepter dans un premier temps que les schémas internationaux, puis décider d’accepter aussi le schéma CB.

- Les porteurs de carte peuvent faire un usage plus ou moins large de leur carte compte tenu des autres modes de paiement possibles. Ils peuvent par ailleurs opter pour des cartes cobadgées ou des cartes non cobadgées CB en fonction de ce que leur propose leur banque. Les porteurs de cartes cobadgées peuvent aussi, s’ils le souhaitent, modifier la marque présélectionnée par le commerçant et choisir l’autre marque pour les paiements de proximité (sauf impossibilité technique) ou pour un paiement sur internet.

Ces dynamiques concurrentielles conduisent à des fluctuations de la part de marché de CB, et donc de la couverture de cette source. Ces dernières peuvent être significatives, à la baisse ou à la hausse, ce qui affecte in fine les interprétations possibles des évolutions des phénomènes que l’on souhaite appréhender par les données.

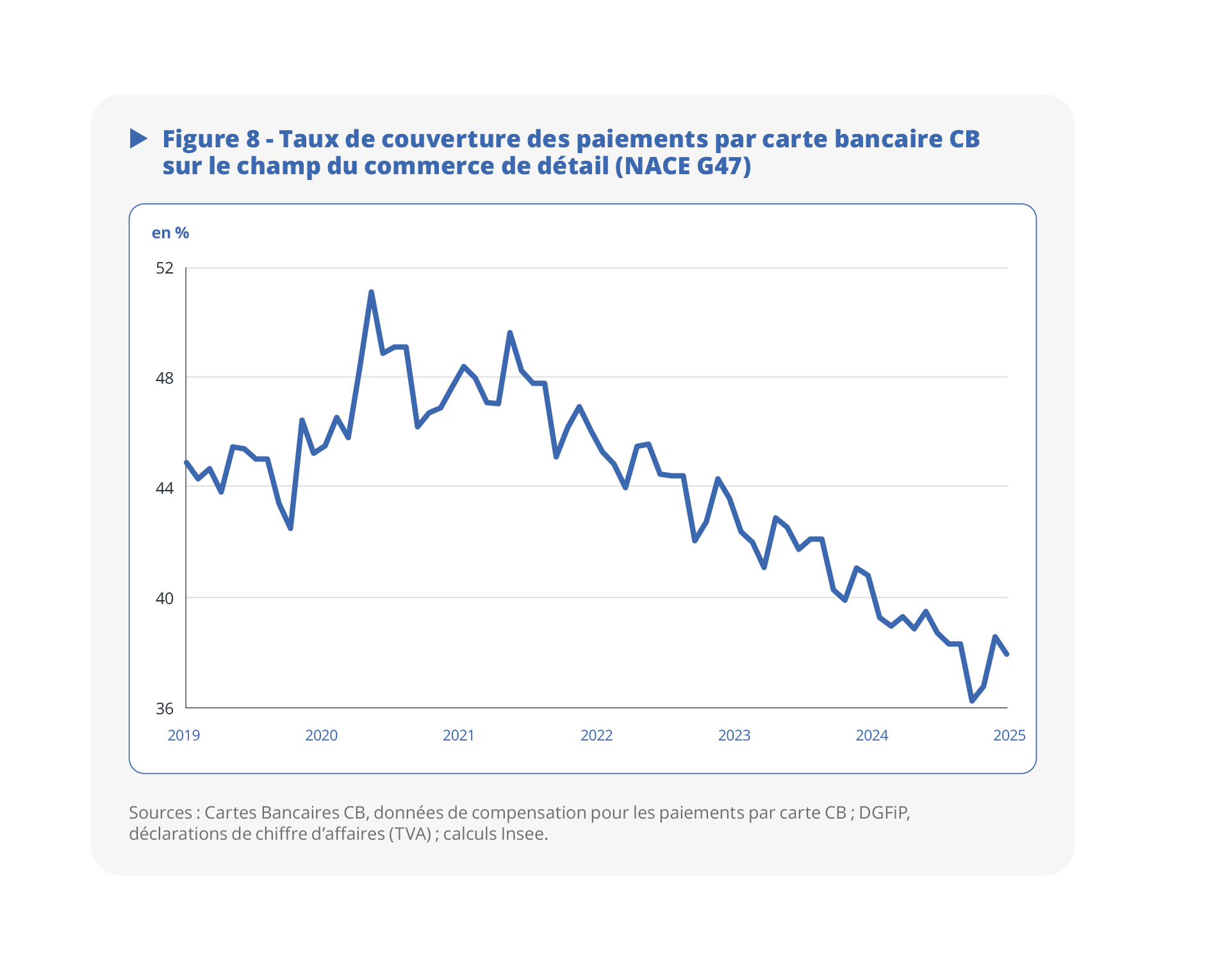

Afin de mesurer la couverture des données CB, la source TVA évoquée précédemment est mobilisée en comparaison. Il s’agit de la source principale utilisée par l’Insee pour calculer les indices mensuels définitifs de chiffre d’affaires par activité. À partir de cette source, on estime un chiffre d’affaires mensuel total par secteur d’activité, auquel on rapporte le montant mensuel total des transactions par carte CB. Ce ratio représente une estimation de la couverture de la source CB parmi l’ensemble des moyens de paiement (carte bancaire ou autre) et des réseaux de paiement (CB ou autre). L’analyse de ce taux de couverture permet dans un premier temps d’identifier les secteurs bien couverts dans le commerce de détail, qui sont ceux pour lesquels il peut être pertinent d’utiliser la source CB, puis dans un second temps d’appréhender les distorsions dues aux changements comportementaux ou réglementaires.

En 2023, les paiements par carte CB ont représenté environ 42 % des dépenses totales dans le commerce de détail en France. Cependant, on constate des variations significatives du taux de couverture, qui peuvent être dues à trois types de facteurs : la saisonnalité, la volatilité de court terme et les changements structurels (qu'il s'agisse de biais tendanciels ou de ruptures) :

- La saisonnalité est en lien avec la part des dépenses par carte parmi les moyens de paiement, mais sans lien avec la part du réseau de paiement CB par rapport à ses concurrents. Par exemple, les périodes de soldes, comme celles d’hiver et d’été, engendrent des hausses des dépenses pour des produits plus souvent achetés par carte CB, ce qui peut induire une augmentation de la couverture.

- La volatilité de court terme peut avoir plusieurs origines : variabilité de l’échantillonnage (pour les données d’autorisation), problèmes de mesure, fluctuations dans la production des données du côté du GIE CB, différences de champ avec la source de référence, etc. Elle est difficilement quantifiable.

- Les changements structurels représentent quant à eux les dynamiques de long terme. Ainsi, on observe une augmentation du taux de couverture sur la période 2020‑2021, liée notamment à des changements de comportement engendrés par la crise sanitaire (par exemple la baisse de l’usage des espèces en faveur du paiement par carte) et au relèvement du plafond de paiement sans contact, en particulier pendant et après le premier confinement, de mars à mai 2020 (figure 8). Depuis 2021, la couverture CB a subi en revanche une baisse, causée en partie par des facteurs concurrentiels : la part de marché de CB a diminué au sein des schémas de paiement en France. Ce biais d’évolution, difficilement contrôlable sauf en cas d’évolution tendancielle régulière, suggère qu’il est plus pertinent d’utiliser les données CB (désaisonnalisées) sur une période courte, et pour des chocs de grande ampleur, plutôt que pour appréhender des évolutions de moyen terme.

Perspectives

Au total, les données de paiement par carte CB constituent une source mobilisable – parmi d’autres – pour construire une estimation précoce d’indices de consommation et d’indices d’activité dans le commerce de détail, ou pour appréhender des chocs de grande ampleur en la matière. Elles ne constitueront sans doute pas la source privilégiée – a fortiori la source unique – pour l’élaboration de ces indicateurs, ne serait‑ce qu’en raison de leur champ partiel et des fluctuations du taux de couverture imputables aux évolutions des comportements des ménages, des banques, des commerçants et des schémas de paiement. Si ces inconvénients sont rédhibitoires pour l’élaboration des valeurs définitives des indices, la disponibilité rapide des données CB les rend néanmoins très utiles pour des estimations précoces.

Les données CB constituent aussi une source très prometteuse pour éclairer des problématiques de recherche relatives aux comportements de consommation, de localisation ou de déplacements des ménages. Pour ce faire, les données peuvent être utilisées isolément ou, mieux encore, combinées à d’autres sources, comme les données de téléphonie mobile.

Fondements juridiques

- Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement (UE) no 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. In : site de l’Union européenne. [en ligne]. [Consulté le 29 janvier 2025].

- Ouvrir dans un nouvel ongletRèglement (UE) no 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux statistiques européennes d’entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d’entreprises. In : site de l’Union européenne. [en ligne]. [Consulté le 29 janvier 2025].

Paru le :23/06/2025

Voir les références juridiques en fin d’article.

Comme évoqué précédemment, en 2024, 43 % des transactions réalisées dans des points de vente physiques l’ont été en espèces (Ouvrir dans un nouvel ongletBanque de France, 2025).

Ce chiffre a été calculé avec les données mensuelles d’activité de paiements CB (voir infra) et un tableau de l'Ouvrir dans un nouvel ongletObservatoire de la sécurité des moyens de paiement (2024).

Nomenclature internationale utilisée par les acteurs de la monétique.

Fluctuations non directement liées au phénomène que l’on cherche à analyser.

Voir les références juridiques en fin d’article.

Ce peut être par exemple à la suite d’une demande de révision par l’entreprise, selon la démarche explicitée sur le site de l’Insee (https://www.insee.fr/fr/information/7614104).

Voir l’article de Marie‑Pierre Joubert sur les données de téléphonie mobile dans ce même numéro.

Pour en savoir plus

ALIPOUR, Jean‑Victor, FALCK, Oliver, KRAUSE, Simon, KROLAGE, Carla et WICHERT, Sebastian, 2022. Ouvrir dans un nouvel ongletWorking from Home and Consumption in Cities. In : CESifo Working Paper. [en ligne]. Octobre 2022. no 1000. [Consulté le 29 janvier 2025].

BANQUE DE FRANCE, 2025. Ouvrir dans un nouvel ongletLes Français continuent d’apprécier les espèces, même si leur usage se réduit au profit des paiements par carte et mobile. In : site de la Banque de France. [en ligne]. 25 février 2025. [Consulté le 29 janvier 2025].

BESSIÈRE, Sabine et TREVIEN, Corentin, 2016. Le commerce de centre‑ville : une vitalité souvent limitée aux grandes villes et aux zones touristiques. In : Insee Références. [en ligne]. 8 novembre 2016. Insee. [Consulté le 29 janvier 2025].

CAZAUBIEL, Arthur et GUYMARC, Gaël, 2019. La déprise du commerce de proximité dans les centres‑villes des villes de taille intermédiaire. In : Insee Première. [en ligne]. 14 novembre 2019. Insee. No 1782. [Consulté le 29 janvier 2025].

CAZAUBIEL, Arthur, DARMAILLACQ, Corinne, LEBLANC, Pierre, CHEPTITSKI, Aliette et SIMON, Olivier, 2022. Ouvrir dans un nouvel ongletApports, limites et perspectives des données de transactions carte bancaire (CB) dans le suivi de l’activité économique. In : site des JMS. [en ligne]. [Consulté le 29 janvier 2025].

DOSHI, Samir, HOOLOHAN, Vicky, LEWIS, Tabitha et SCHNEEBACHER, Jakob, 2024. Ouvrir dans un nouvel ongletEstimating geographical retail markets from card spending data. In : site de Economic Statistics Centre of Excellence. [en ligne]. Novembre 2024. [Consulté le 29 janvier 2025].

INSEE, 2020. Éclairage ‑ Disparités territoriales de consommation : que disent les données de transaction par carte bancaire ? In : Notes et points de conjoncture de l'année 2020. [en ligne]. 15 décembre 2020. [Consulté le 29 janvier 2025].

LECLAIR, Marie, 2019. Utiliser les données de caisses pour le calcul de l’indice des prix à la consommation. In : Courrier des statistiques. [en ligne]. 19 décembre 2019. Insee. No N3, pp. 61‑75. [Consulté le 29 janvier 2025].

Ouvrir dans un nouvel ongletOBSERVATOIRE DE LA SÉCURITÉ DES MOYENS DE PAIEMENT, 2024. Rapport annuel 2023. [en ligne]. Septembre 2024. In : site de la Banque de France. [Consulté le 29 janvier 2025].