Insee Analyses ·

Mars 2025 · n° 105

Insee Analyses ·

Mars 2025 · n° 105 Télétravail et présentiel : le travail hybride, une pratique désormais ancrée dans

les entreprises

Télétravail et présentiel : le travail hybride, une pratique désormais ancrée dans

les entreprises

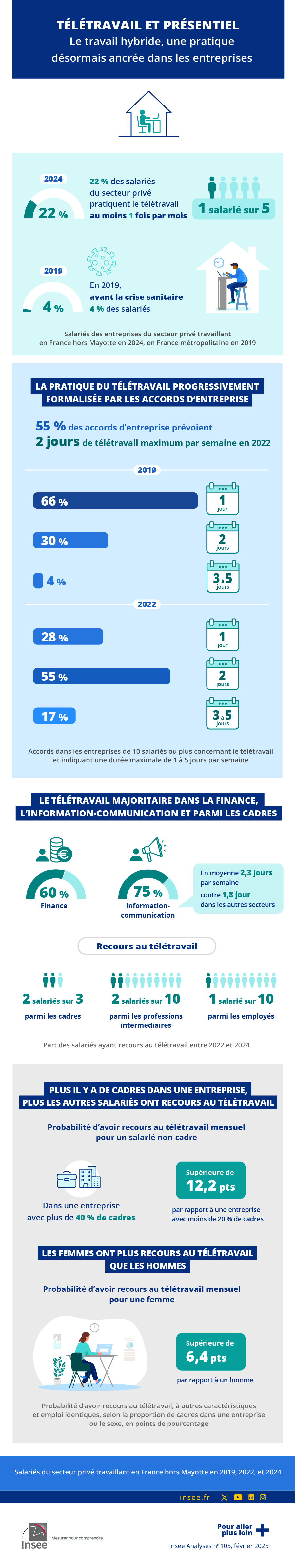

En France, au premier semestre 2024, le télétravail concerne plus d’un salarié du secteur privé sur cinq. La généralisation des accords d’entreprise sur le sujet, accélérée par la crise sanitaire, a ancré sa pratique, la normalisant sur un rythme hybride proche de deux jours par semaine en distanciel.

Le télétravail est plus répandu chez les cadres, dont les tâches peuvent plus souvent être effectuées à domicile, particulièrement dans les secteurs financiers, de l’information et de la communication.

Le télétravail se développe davantage dans les environnements professionnels qui lui sont plus propices : plus il y a de cadres dans une entreprise, plus les autres salariés ont recours au télétravail. Par ailleurs, les femmes ont plus recours au télétravail que les hommes, mais pas les parents de jeunes enfants. Enfin, habiter loin de son travail ou dans un logement spacieux est associé à plus de recours au télétravail.

- La crise sanitaire, révélatrice de possibilité d’exercer de nombreuses professions à distance

- Début 2024, 22 % des salariés du secteur privé pratiquent le télétravail au moins une fois par mois

- La pratique du télétravail progressivement formalisée par les accords d’entreprise

- Le télétravail majoritaire dans la finance, l’information-communication et parmi les cadres

- Une forte proportion de cadres au sein de l’entreprise stimule le télétravail des autres salariés

- Les hommes, les débutants et les encadrants pratiquent moins le télétravail

- Un domicile trop petit ou proche du lieu de travail limite le recours au télétravail

La crise sanitaire, révélatrice de possibilité d’exercer de nombreuses professions à distance

Avant la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le télétravail était peu répandu en France métropolitaine : seuls 4 % des salariés le pratiquaient de façon régulière en 2019 (sources). Il était plus fréquent parmi les cadres (14 %) que les ouvriers et employés (moins de 1 %). Dans la grande majorité des entreprises, le recours au télétravail était marginal. Il variait cependant fortement d’un secteur d’activité à l’autre, en partie selon la structure de l’emploi. Le télétravail était plus répandu dans la finance et l’information-communication, secteurs où la proportion de cadres est élevée, avec respectivement 61 % et 66 % des salariés travaillant dans une entreprise comptant plus de 2 % de télétravailleurs réguliers. En revanche, il était quasi inexistant dans l’hébergement-restauration, où les entreprises avec plus de 2 % de télétravailleurs représentaient seulement 10 % de l’emploi salarié.

La pratique du télétravail s’envole avec la crise sanitaire : environ trois salariés du secteur privé (y compris entreprises publiques) sur dix télétravaillent au cours de la dernière semaine de mars 2020, au plus fort de la crise, proportion qui n’a plus été atteinte après le premier confinement (sources). L’intensité du télétravail est détectée de manière plus précise dans les enquêtes à partir de novembre 2020 dans les établissements privés de 10 salariés ou plus.

Ainsi, après des pics à 27 % et 28 % lors des confinements de novembre 2020 et avril 2021, la proportion des salariés télétravaillant au moins un jour par mois se stabilise au-delà de 20 % jusqu’à la fin de la crise sanitaire, début 2022. L’intensité du télétravail est plus forte lors des confinements : en novembre 2020, 44 % des télétravailleurs sont à domicile à temps complet, encore 35 % en avril 2021 et seulement 5 % en mars 2022, après l’allègement des mesures sanitaires.

Début 2024, 22 % des salariés du secteur privé pratiquent le télétravail au moins une fois par mois

En France hors Mayotte, au premier semestre 2024, 22 % des salariés du privé (y compris entreprises publiques) sont en télétravail au moins une fois dans les quatre semaines précédant leur interrogation à l’enquête (sources, figure 1). L’organisation du travail est essentiellement hybride, avec une combinaison de présence physique et d’en moyenne 1,9 jour hebdomadaire de travail à distance. Près de 7 salariés sur 10 qui considèrent leur poste comme télétravaillable y recourent. Depuis début 2022, la part des télétravailleurs parmi les salariés est stable, tandis que le nombre de jours télétravaillés par semaine a suivi une légère tendance à la baisse jusqu’en 2023, avec toutefois une hausse modérée et temporaire chaque hiver. Entre juillet 2022 et juin 2024, 11 % des salariés occupant un emploi télétravaillable auraient souhaité télétravailler mais n’ont pu le faire, dont la moitié du fait de l’employeur, l'autre moitié « pour d'autres raisons ». Par ailleurs, un salarié sur cinq avec un emploi télétravaillable n’a pas souhaité télétravailler. Enfin, un salarié sur cinq ayant télétravaillé dans les quatre dernières semaines aurait souhaité le faire plus de jours, et seulement un sur vingt moins fréquemment.

tableauFigure 1 – Recours et intensité du télétravail par trimestre entre 2021 et mi-2024

| Année | Trimestre | Proportion de salariés en télétravail (en %) | Nombre moyen de jours de télétravail sur la semaine de référence |

|---|---|---|---|

| 2021 | 1 | 27,9 | 3,3 |

| 2 | 27,7 | 2,9 | |

| 3 | 19,4 | 2,1 | |

| 4 | 21,1 | 2,6 | |

| 2022 | 1 | 24,3 | 2,6 |

| 2 | 21,9 | 2,2 | |

| 3 | 22,2 | 1,8 | |

| 4 | 23,8 | 1,9 | |

| 2023 | 1 | 23,3 | 2,1 |

| 2 | 22,3 | 1,7 | |

| 3 | 23,0 | 1,7 | |

| 4 | 24,3 | 1,8 | |

| 2024 | 1 | 22,4 | 2,0 |

| 2 | 22,4 | 1,9 |

- Lecture : Au deuxième trimestre 2024, 22,4 % des salariés du privé sont en télétravail au moins une fois dans les quatre semaines précédant l’interrogation, en moyenne 1,9 jour sur la semaine de référence.

- Champ : Salariés des entreprises privées ou publiques travaillant en France hors Mayotte.

- Source : Insee, enquêtes emploi en continu de 2021, 2022, 2023 et 2024, données brutes non CVS.

graphiqueFigure 1 – Recours et intensité du télétravail par trimestre entre 2021 et mi-2024

- Lecture : Au deuxième trimestre 2024, 22,4 % des salariés du privé sont en télétravail au moins une fois dans les quatre semaines précédant l’interrogation, en moyenne 1,9 jour sur la semaine de référence.

- Champ : Salariés des entreprises privées ou publiques travaillant en France hors Mayotte.

- Source : Insee, enquêtes emploi en continu de 2021, 2022, 2023 et 2024, données brutes non CVS.

La pratique du télétravail progressivement formalisée par les accords d’entreprise

Le télétravail peut être formalisé individuellement par un accord entre l’employeur et le salarié, ou bien collectivement par un accord au sein de l’établissement ou de l’entreprise, ou encore via une charte définissant ses modalités pour l’ensemble des salariés de la structure. En 2022, 4 % des accords d’entreprise signés abordent la thématique du télétravail, contre moins de 1 % en 2017. Plus de la moitié des accords conclus entre 2017 et 2019 fixe une limite d’une journée par semaine (hors télétravail exceptionnel) (méthodes, figure 2). En 2019, deux tiers des accords de télétravail qui sont signés proposent une journée en distanciel maximum par semaine, contre deux au maximum pour un tiers des accords (hors télétravail exceptionnel). Le nombre maximal de jours de télétravail augmente entre 2020 et 2022. À partir de 2020, les accords autorisant jusqu’à deux jours de télétravail par semaine deviennent majoritaires. Ainsi, en 2022, seul un tiers des accords prévoit toujours une journée au maximum et presque un cinquième permet trois jours ou plus par semaine. Autre signe d’une installation durable du télétravail dans les entreprises : près de la moitié des accords mentionnant le télétravail ont été signés pour une durée indéterminée.

tableauFigure 2 – Nombre de jours de télétravail par semaine prévu dans les accords d’entreprise de 2017 à 2022

| Nombre de jours de télétravail par semaine | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 jour | 57,1 | 57,4 | 65,7 | 39,2 | 23,9 | 27,8 |

| 2 jours | 38,8 | 38,2 | 30,1 | 43,2 | 55,5 | 54,9 |

| 3 jours | 4,1 | 3,1 | 2,6 | 11,0 | 14,4 | 13,0 |

| 4 jours | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 2,7 | 1,5 |

| 5 jours | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 4,4 | 3,5 | 2,8 |

- Lecture : 54,9 % des accords d’entreprise signés en 2022 et précisant un nombre de jour de télétravail régulier permettent jusqu’à deux jours de télétravail par semaine.

- Champ : Établissements des unités légales de 10 salariés ou plus de l’échantillon Acemo-Covid, en France hors Mayotte.

- Source : Dares, accords d’entreprise de 2017 à 2022 publiés sur Légifrance, méthodes.

graphiqueFigure 2 – Nombre de jours de télétravail par semaine prévu dans les accords d’entreprise de 2017 à 2022

- Lecture : 54,9 % des accords d’entreprise signés en 2022 et précisant un nombre de jour de télétravail régulier permettent jusqu’à deux jours de télétravail par semaine.

- Champ : Établissements des unités légales de 10 salariés ou plus de l’échantillon Acemo-Covid, en France hors Mayotte.

- Source : Dares, accords d’entreprise de 2017 à 2022 publiés sur Légifrance, méthodes.

Le télétravail majoritaire dans la finance, l’information-communication et parmi les cadres

Dans le secteur privé, entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2024, la fréquence du télétravail augmente avec la taille et la catégorie de l’entreprise. Ainsi, 18 % des salariés télétravaillent au moins une fois par mois dans les petites et moyennes entreprises (PME) hors microentreprises, 26 % dans celles de taille intermédiaire (ETI). Cette part est encore plus élevée dans les grandes entreprises (GE) (34%), en raison de leur structuration internationale et d'une forte proportion de cadres. En effet, dans les multinationales, qu’elles soient françaises ou étrangères et quelle que soit leur taille, plus de 30 % des salariés pratiquent le télétravail. L’intensité du télétravail dans les grandes entreprises est légèrement plus faible (0,1 jour de moins) que dans les autres entreprises.

La proportion de télétravailleurs est élevée dans les secteurs de l’information-communication et des services financiers, respectivement 75 % et 60 %. En outre, dans l’information-communication, les personnes qui télétravaillent le font en moyenne 2,3 jours par semaine, contre 1,8 jour par semaine dans les autres secteurs.

Le télétravail est une pratique majoritaire chez les cadres : près des deux tiers d’entre eux sont concernés, tandis qu’elle demeure quasi inexistante pour les ouvriers (figure 3). Certaines professions de cadres se prêtent cependant moins au télétravail. Pour les professions libérales (avocats, vétérinaires, etc.), le télétravail n’est pratiqué que par un travailleur sur cinq. Cette proportion est de 30 % pour les professeurs et dans les professions scientifiques supérieures des salariés du secteur privé. Comparées aux cadres, les autres catégories socioprofessionnelles occupent moins souvent des emplois se prêtant au télétravail. Par exemple, 21 % des postes des employés sont télétravaillables, contre 80 % de ceux des cadres. En outre, la pratique du télétravail, quand elle est estimée possible, est moins fréquente pour les employés : elle concerne moins de 50 % d’entre eux, contre près de 80 % pour les cadres. Parmi l’ensemble des employés qui occupent des emplois télétravaillables, 13 % ne peuvent pas télétravailler par décision de l’employeur, contre moins de 3 % pour les cadres, suggérant un pouvoir de négociation plus faible ou une confiance plus limitée de l’employeur envers les premiers.

tableauFigure 3 – Recours au télétravail par catégorie socioprofessionnelle entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2024

| Catégorie socioprofessionnelle | Part d’emploi télétravaillable (en %) |

Recours au télétravail (en %) | Nombre de jours moyens télétravaillés sur une semaine |

|---|---|---|---|

| Ensemble des cadres et professions intellectuelles supérieures | 80 | 63 | 1,9 |

| Professions libérales | 47 | 18 | 1,3 |

| Professeurs/professeures et professions scientifiques | 51 | 30 | 1,6 |

| Professions de l’information, de l’art et des spectacles | 57 | 43 | 2,2 |

| Cadres administratifs et commerciaux | 84 | 66 | 1,9 |

| Ingénieurs/ingénieures et cadres techniques d’entreprise | 84 | 69 | 2 |

| Ensemble des professions intermédiaires | 38 | 22 | 1,6 |

| Professions de l’enseignement primaire et professionnel | 32 | 18 | 1,7 |

| Intermédiaires de la santé et du travail social | 20 | 10 | 1,2 |

| Intermédiaires des entreprises | 55 | 34 | 1,7 |

| Techniciens/techniciennes | 35 | 20 | 1,6 |

| Agents/agentes de maîtrise | 18 | 9 | 1,6 |

| Ensemble des employés/employées | 21 | 10 | 1,9 |

| Agents/agentes de service et auxiliaires de santé | 3 | 2 | 1,5 |

| Agents/agentes de sécurité privée | 4 | 1 | 2,2 |

| Employés/employées administratifs d'entreprise | 56 | 26 | 1,9 |

| Employés/employées de commerce | 5 | 3 | 2 |

| Personnels des services aux particuliers | 1 | 0 | s.o. |

| Ouvriers/ouvrières | 1 | 0 | s.o. |

- s.o. : sans objet

- Lecture : Entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2024, 69 % des ingénieurs et cadres techniques d’entreprise pratiquent le télétravail au moins une fois par mois.

- Champ : Salariés des entreprises privées ou publiques travaillant en France hors Mayotte.

- Source : Insee, enquêtes emploi en continu de 2022, 2023 et 2024.

Une forte proportion de cadres au sein de l’entreprise stimule le télétravail des autres salariés

Au-delà du secteur d’activité, de la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS), d’autres caractéristiques individuelles, du foyer, du poste ou de l’entreprise peuvent influer sur la pratique du télétravail. Par exemple, l’éventuelle flexibilité offerte par le télétravail pourrait attirer les jeunes parents, tout comme les salariés résidant loin de leur établissement. À l’inverse, un domicile trop petit peut être un obstacle. Les entreprises pourraient préférer que les salariés récemment recrutés ou en contrat court soient physiquement présents sur le lieu de travail, afin de les intégrer aux collectifs et de les observer directement. Il en serait de même pour les managers assurant la supervision des collaborateurs présents. Ces multiples relations invitent à analyser dans un même modèle le lien statistique entre ces caractéristiques et le recours au télétravail (méthodes).

La PCS et les caractéristiques de l’entreprise sont les variables qui contribuent le plus aux écarts de recours au télétravail entre salariés. Aussi, à autres caractéristiques données, les salariés d’une entreprise qui a signé un accord permettant un seul jour de télétravail hebdomadaire ont une probabilité de télétravailler supérieure de 1,3 point de pourcentage par rapport aux entreprises sans accord de télétravail (figure 4). Cet écart est de 1,6 point lorsque l’accord prévoit deux jours au maximum, puis dépasse 3 points de pourcentage lorsqu’il prévoit la possibilité de travailler trois jours ou plus en télétravail. Dans le même temps, le nombre moyen de jours effectivement télétravaillés augmente avec le maximum prévu par l'accord d'entreprise. Les estimations sont également cohérentes avec un effet d’entraînement du télétravail. En effet, à caractéristiques identiques, la probabilité d’un salarié non-cadre d’avoir recours au télétravail est supérieure de 12,2 points de pourcentage s’il est dans une entreprise qui comporte plus de 40 % de cadres plutôt que dans une entreprise qui en comporte moins de 20 %.

tableauFigure 4 – Probabilité d'avoir recours au télétravail mensuel selon les caractéristiques des salariés et des entreprises entre 2022 et 2024

| Caractéristiques des salariés et des entreprises | Effet marginal sur la probabilité d’avoir recours au télétravail mensuel | |

|---|---|---|

| Âge | ||

| Moins de 20 ans | -13,3 | |

| De 20 à 24 ans | -5,8 | |

| De 25 à 29 ans | -1,6 | |

| De 30 à 34 ans | Réf. | |

| De 35 à 39 ans | -0,7 | |

| De 40 à 44 ans | -1,1 | |

| De 45 à 49 ans | -2,4 | |

| De 50 à 54 ans | -2,8 | |

| 55 ans ou plus | -3,9 | |

| Salaire | ||

| De 0 à 999 euros | -5,1 | |

| De 1 000 à 1 499 euros | -2,9 | |

| De 1 500 à 1 999 euros | Réf. | |

| De 2 000 à 2 499 euros | 2,4 | |

| De 2 500 à 2 999 euros | 5,6 | |

| De 3 000 à 3 499 euros | 6,8 | |

| De 3 500 à 3 999 euros | 8,3 | |

| 4 000 euros ou plus | 9,8 | |

| Distance domicile-travail | ||

| Moins de 5 km | Réf. | |

| De 5 à 9 km | 0,9 | |

| De 10 à 19 km | 2,8 | |

| De 20 à 49 km | 4,8 | |

| De 50 à 99 km | 10,4 | |

| 100 km ou plus | 12,2 | |

| Sexe | ||

| Homme | Réf. | |

| Femme | 6,4 | |

| Accord de télétravail | ||

| Pas d’accord | Réf. | |

| 1 jour | 1,3 | |

| 2 jours | 1,6 | |

| 3 jours | 3,1 | |

| 4 jours ou plus | 5,9 | |

| Proportion de cadres dans l’entreprise | ||

| Moins de 20 % | Réf. | |

| De 20 à 40 % | 6,0 | |

| Plus de 40 % | 12,2 | |

- Réf. : modalité de référence.

- Note : Méthodes.

- Lecture : Entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2024, les salariés qui gagnent 4 000 euros nets mensuels ou plus ont une probabilité d’avoir recours au télétravail supérieure de 9,8 points de pourcentage à autres caractéristiques données par rapport aux salariés qui gagnent entre 1 500 et 1 999 euros nets mensuels (modalité de référence).

- Champ : Salariés des entreprises privées ou publiques travaillant en France hors Mayotte.

- Sources : Insee, enquête emploi en continu ; Fare, base Tous salariés ; Dares, accords d’entreprise (2022, 2023 et 2024).

graphiqueFigure 4 – Probabilité d'avoir recours au télétravail mensuel selon les caractéristiques des salariés et des entreprises entre 2022 et 2024

- Réf. : modalité de référence.

- Note : Méthodes.

- Lecture : Entre le troisième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2024, les salariés qui gagnent 4 000 euros nets mensuels ou plus ont une probabilité d’avoir recours au télétravail supérieure de 9,8 points de pourcentage à autres caractéristiques données par rapport aux salariés qui gagnent entre 1 500 et 1 999 euros nets mensuels (modalité de référence).

- Champ : Salariés des entreprises privées ou publiques travaillant en France hors Mayotte.

- Sources : Insee, enquête emploi en continu ; Fare, Base Tous salariés ; Dares, accords d’entreprise (2022, 2023 et 2024).

Les hommes, les débutants et les encadrants pratiquent moins le télétravail

Les femmes ont une probabilité d’avoir recours au télétravail de 6,4 points de pourcentage supérieure à celles des hommes, à caractéristiques et emploi identiques. Selon différentes interprétations, le développement du télétravail maintiendrait l’inégale répartition des tâches domestiques au sein des foyers [Ouvrir dans un nouvel ongletLandour, 2024], mais pourrait réduire cette inégalité en présence d’enfants en bas âge [Ouvrir dans un nouvel ongletBeatriz, Erb, 2024a]. Si les parents – femmes comme hommes – d’enfants de moins de 6 ans n’ont pas plus recours au télétravail que les autres salariés, ceux parents d’enfants plus âgés, entre 6 et 17 ans, ont une probabilité de télétravailler supérieure de 2,2 points de pourcentage.

Les débutants et les salariés les plus anciens ont moins recours au télétravail que les salariés d’ancienneté intermédiaire. Cela reflète non seulement le fait que les débutants occupent moins d’emplois télétravaillables, mais aussi qu’une plus forte proportion d’entre eux déclarent que leurs employeurs ne souhaitent pas qu’ils télétravaillent, possiblement pour favoriser leur supervision et leur intégration au collectif de travail. Enfin, les salariés – qu’ils soient cadres ou non-cadres – sans responsabilité d’encadrement ont une probabilité d’être en télétravail supérieure de 2,9 points de pourcentage à ceux qui sont essentiellement encadrants.

Un domicile trop petit ou proche du lieu de travail limite le recours au télétravail

La pratique du télétravail augmente avec l’éloignement entre domicile et lieu de travail, ce qui peut refléter le fait que les personnes habitant loin ont plus tendance à télétravailler compte tenu du temps de trajet mais également le fait que la possibilité de télétravailler permet à certaines personnes d’accepter un emploi plus éloigné ou de s’installer plus loin de leur lieu de travail. À autres caractéristiques données, la probabilité de télétravailler est de 12,2 points de pourcentage supérieure pour les personnes résidant à plus de 100 km de leur lieu de travail, par rapport à celles vivant à moins de 5 km. Pour les distances intermédiaires, la probabilité de recourir au télétravail augmente graduellement. Enfin, habiter un logement plus grand semble favoriser le télétravail : avoir plus de 30 m² par personne dans son logement augmente la probabilité d’y avoir recours de 3,7 points par rapport à ceux qui disposent de moins de 20 m² par personne.

Sources

Le télétravail a connu un développement rapide au cours des cinq dernières années.

Les enquêtes statistiques permettant de suivre ce phénomène ont évolué en parallèle, avec des échantillons plus larges, des questions plus précises et des collectes plus fréquentes. Cette étude s’appuie sur plusieurs sources :

- L’Ouvrir dans un nouvel ongletenquête Conditions de travail de 2019, réalisée par la Dares auprès de 25 000 actifs occupés, permet de mesurer la pratique du télétravail avant la crise sanitaire. Elle inclut un volet dédié aux individus et un volet destiné aux employeurs, chacun comportant des questions sur le télétravail.

- L’Ouvrir dans un nouvel ongletenquête Acemo-Covid, également menée par la Dares, a été conduite de mars 2020 à avril 2022. Elle interroge mensuellement 38 000 établissements de 10 salariés ou plus, notamment sur la part des salariés en télétravail dans chaque entreprise.

- L’enquête emploi en continu inclut, à partir de 2022, plusieurs questions sur le télétravail pour les actifs en emploi, telles que la fréquence, le souhait et la possibilité de le pratiquer ou encore le refus éventuel de l’employeur. Cette enquête est réalisée par l’Insee chaque trimestre auprès de 80 000 ménages, avec un renouvellement de l’échantillon par sixième. Seule la première interrogation est utilisée dans cette étude.

Méthodes

Analyse textuelle des accords d’entreprise

Les accords d’entreprise sont des documents élaborés par les entreprises et déposés auprès de la direction générale du travail. La plupart de ces accords sont disponibles sur Ouvrir dans un nouvel ongletLégifrance en libre consultation.

Étant à la fois nombreux et complexes, ces accords sont difficiles à analyser manuellement. 8 507 textes publiés sur le cadre du télétravail concernant les établissements des unités légales de 10 salariés ou plus, appartenant à l’échantillon de l’enquête Acemo-Covid, ont été analysés automatiquement à l'aide de l'intelligence artificielle générative, suivie d'une révision manuelle pour déterminer le nombre maximum de jours de télétravail par semaine.

Compte tenu de la diversité et de la richesse de ces accords, le nombre de jours de télétravail autorisés varie selon la distance domicile-travail, le statut ou la profession et catégorie socioprofessionnelle (PCS) du salarié, ou encore la localisation de l’emploi. Le nombre de jours retenu correspond au maximum autorisé dans un établissement pour l’ensemble de ces situations. En revanche, certains cas particuliers comme les jours supplémentaires pour les femmes enceintes, ou les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ne sont pas intégrés au calcul.

Modélisation du recours au télétravail

Pour tenir compte des effets de composition, le fait de télétravailler est modélisé à partir d’un modèle probit estimé sur les données de l’enquête emploi en continu, appariées aux fichiers approchés des résultats d'Ésane (Fare) ainsi qu’aux accords d’entreprise, qui permet d’estimer la contribution de chacune des caractéristiques observables, à autres caractéristiques observables identiques. Ces caractéristiques sont notamment le genre, la classe d’âge, le fait d’avoir un enfant de moins de 6 ans, le fait d’avoir un enfant entre 6 et 17 ans, le télétravail du conjoint, la PCS, l’ancienneté dans l’emploi, le fait d’avoir une tâche d’encadrement, la surface par personne dans le logement, la taille de l’aire d’attraction et la catégorie de la commune d’habitation, la catégorie d’entreprise, l’origine du groupe (multinationale française ou étrangère), la signature d’un accord sur le télétravail dans l’entreprise et le nombre de jours y étant mentionné, ainsi que la proportion de cadres dans l’entreprise. Il est également tenu compte de la nationalité de l’enquêté, son trimestre d’interrogation, son salaire, le fait qu’il soit à temps partiel, son type de contrat, le secteur d’activité et l’âge de son entreprise. L'analyse est restreinte aux travailleurs du secteur privé hors agriculteurs exploitants à partir du troisième trimestre 2022 jusqu’au deuxième trimestre 2024.

Cette méthode permet de calculer un effet marginal, c’est-à-dire l’effet d’un facteur explicatif, par exemple le fait d’être cadre plutôt que profession intermédiaire, sur la probabilité de télétravailler, à autres caractéristiques observables identiques.

Définitions

Le télétravail consiste à travailler hors des locaux de son employeur, pendant ses horaires habituels de travail. Il suppose de pouvoir se connecter au système informatique de son établissement.

L’entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.

Le travail hybride désigne un mode d’organisation du travail où les travailleurs partagent leur temps entre présence physique dans l’établissement et télétravail.

Dans cette étude, un emploi est considéré comme télétravaillable lorsqu’il est télétravaillé ou compatible avec le télétravail d’après les répondants à l’enquête emploi en continu.

Quatre catégories d’entreprises sont définies en fonction du nombre de salariés, du chiffre d’affaires et du total du bilan : les petites et moyennes entreprises (PME) dont les microentreprises, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et enfin les grandes entreprises (GE).

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Elles incluent la catégorie des microentreprises. (MIC) qui occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.

Cette catégorie d'entreprises est définie par le décret d'application (n°2008-1354) de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

Une microentreprise est une entreprise occupant moins de 10 personnes, et qui a un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. Les microentreprises font partie des petites et moyennes entreprises (PME).

Cette notion, utilisée à des fins d'analyse statistique et économique, diffère de celle du régime fiscal de la micro-entreprise et ne s'apparente pas non plus au statut de micro-entrepreneur, appelé auto-entrepreneur avant le 19 décembre 2014.

Cette catégorie d'entreprises est définie par le décret d'application (n°2008-1354) de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, « relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ».

Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) est une entreprise qui a entre 250 et 4 999 salariés, et soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros.

Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 43 millions d'euros de total de bilan est aussi considérée comme une ETI.

Les ETI constituent une catégorie d'entreprises intermédiaire entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises.

Cette catégorie d'entreprises est définie par le décret d'application (n°2008-1354) de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

Une grande entreprise est une entreprise qui vérifie au moins une des deux conditions suivantes :

- avoir au moins 5 000 salariés ;

- avoir plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2 milliards d'euros de total de bilan.

Cette catégorie d'entreprises est définie par le décret d'application (n°2008-1354) de l'article 51 de la loi de modernisation de l'économie, relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique.

Pour en savoir plus

Retrouvez plus de données en téléchargement.

Beatriz M., Erb L., « Ouvrir dans un nouvel ongletLe télétravail améliore-t-il les conditions de travail et de vie des salariés ? », Dares Analyses no 65, novembre 2024a.

Beatriz M., Erb L., « Ouvrir dans un nouvel ongletComment évolue la pratique du télétravail depuis la crise sanitaire ? », Dares Analyses no 64, novembre 2024b.

Landour J., « Ouvrir dans un nouvel ongletLe télétravail et les organisations domestiques depuis la Covid-19 en France, en Suède et en Suisse », Sociologie du travail, vol. 66 – no 1, janvier-mars 2024.

Jauneau Y., « En 2021, en moyenne chaque semaine, un salarié sur cinq a télétravaillé », Insee Focus no 263, mars 2022.

Beatriz M., Bèque M., Coutrot T., Do T., Duval M., Erb L., Inan C., Mauroux A., Rosankis É., « Ouvrir dans un nouvel ongletTélétravail durant la crise sanitaire - Quelles pratiques en janvier 2021 ? Quels impacts sur le travail et la santé ? », Dares Analyses no 9, février 2022.