Insee Analyses Réunion ·

Novembre 2024 · n° 92

Insee Analyses Réunion ·

Novembre 2024 · n° 92 À La Réunion, un adulte sur six en difficulté à l’écrit en français Enquête Formation tout au long de la vie 2022-2023

À La Réunion, un adulte sur six en difficulté à l’écrit en français Enquête Formation tout au long de la vie 2022-2023

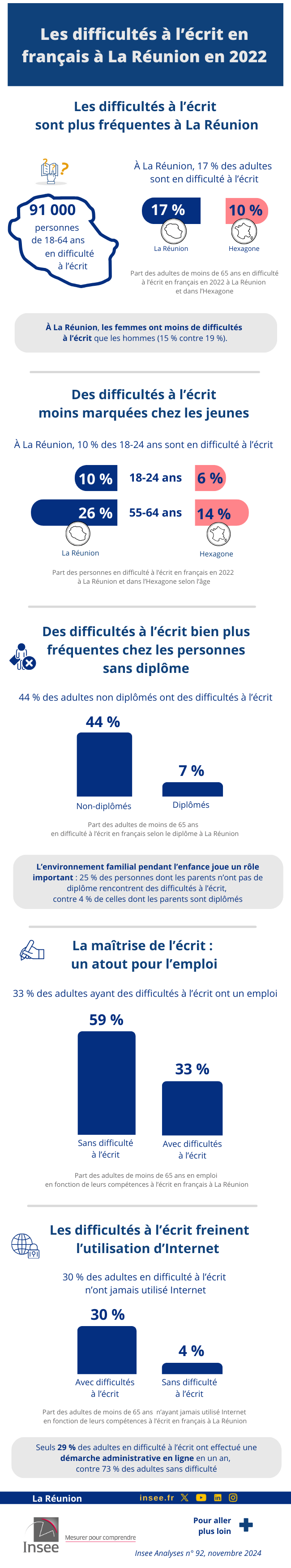

En 2022, à La Réunion, 17 % des personnes âgées de 18 à 64 ans rencontrent des difficultés à l’écrit en langue française, soit 91 000 personnes. Cette part est plus élevée que dans l’Hexagone (10 %), mais moindre que dans l’ensemble des départements d’outre-mer (24 %). Les difficultés en calcul concernent 24 % des adultes réunionnais de moins de 65 ans et se cumulent souvent avec le manque de maîtrise de l’écrit.

Sur l’île, les hommes sont plus en difficulté à l’écrit que les femmes. Le manque de maîtrise de l’écrit est plus important chez les plus âgés, car les compétences en français progressent au fil des générations grâce à une meilleure scolarisation et à l’élévation du niveau de diplôme des Réunionnais. Toutefois, les jeunes Réunionnais ont toujours davantage de difficultés dans la maîtrise du français que dans l’Hexagone, du fait notamment de la plus grande fréquence des scolarités courtes sur l’île. En effet, manque de maîtrise à l’écrit et sorties du système scolaire sans diplôme sont fortement liés et ont des causes communes. Parmi elles, l’environnement familial pendant l’enfance joue un rôle clé : les difficultés à l’écrit concernent bien plus souvent les personnes dont les parents n’ont pas de diplôme, particulièrement nombreuses à La Réunion.

L’absence de maîtrise de l’écrit impacte la vie quotidienne : elle freine l’accès à l’emploi des personnes concernées, limite l’utilisation d’Internet et réduit leur autonomie dans la vie quotidienne, notamment dans leurs démarches administratives.

- Des difficultés à l’écrit en français pour 17 % des adultes de moins de 65 ans

- Des difficultés à l’écrit moins marquées chez les jeunes

- Les difficultés à l’écrit bien plus fréquentes parmi les personnes sans diplôme

- L’environnement familial pendant l’enfance joue un rôle important

- La maîtrise de l’écrit : un atout pour l’emploi

- Les difficultés à l’écrit freinent l’utilisation d’Internet chez les plus âgés

- Moins d’autonomie dans les démarches administratives

- Encadré 1 – 12 % des Réunionnais de 18 à 64 ans sont en situation d’illettrisme en 2022

- Encadré 2 – Langues et difficultés à l’écrit

- Encadré 3 – Partenariat

Des difficultés à l’écrit en français pour 17 % des adultes de moins de 65 ans

À La Réunion, en 2022, 91 000 personnes, soit 17 % des 18 à 64 ans, éprouvent des difficultés face à l’écrit en français (figure 1). Elles ont une maîtrise incomplète dans au moins l’une des trois compétences fondamentales suivantes, évaluées autour de situations de la vie quotidienne : déchiffrer (c’est-à-dire lire des mots), écrire des mots, comprendre un texte simple (pour comprendre). Les difficultés à l’écrit sont plus fréquentes sur l’île que dans l’Hexagone, où 10 % des adultes de moins de 65 ans sont concernés. Mais elles le sont moins que dans l’ensemble des départements d’outre-mer (24 %).

Parmi les personnes en difficulté face à l’écrit à La Réunion, huit sur dix ont des difficultés fortes. Il s’agit des personnes qui rencontrent des difficultés fortes dans au moins un des trois domaines fondamentaux et ceux qui n’ont pas pu passer les épreuves à cause d’une maîtrise insuffisante de la lecture (5 % des 18-64 ans). Cette situation concerne 14 % des adultes de moins de 65 ans sur l’île, soit 73 000 personnes.

À La Réunion, les femmes ont moins de difficultés à l’écrit que les hommes : 15 % contre 19 %. Ce n’est pas le cas à l’échelle nationale, où les difficultés à l’écrit touchent autant les femmes que les hommes.

En 2022, 24 % de la population réunionnaise a des difficultés en calcul, soit deux fois plus que sur l’ensemble du territoire français. Ces difficultés se cumulent souvent avec celles à l’écrit : 71 % des habitants de l’île ayant des difficultés à l’écrit rencontrent aussi des problèmes en calcul. Comme dans l’Hexagone, les femmes sont plus touchées que les hommes par les difficultés en calcul : 27 % des Réunionnaises ont des lacunes en calcul contre 21 % des Réunionnais.

tableauFigure 1 – Difficultés des adultes face à l’écrit selon le type de compétences en 2022

| Type de compétences | La Réunion | Hexagone |

|---|---|---|

| Lecture de mots | 8 | 4 |

| Production de mots écrits | 15 | 8 |

| Compréhension d’un texte simple | 16 | 9 |

| Difficulté face à l’écrit | 17 | 10 |

- Note : Une personne a des difficultés face à l’écrit lorsqu’elle a des difficultés dans au moins un des trois domaines fondamentaux de l’écrit : lecture de mots, écriture de mots, compréhension de textes simples.

- Lecture : En 2022, à La Réunion, 8 % des personnes de 18 à 64 ans ont des difficultés en lecture de mots.

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion ou dans l’Hexagone.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

graphiqueFigure 1 – Difficultés des adultes face à l’écrit selon le type de compétences en 2022

- Note : Une personne a des difficultés face à l’écrit lorsqu’elle a des difficultés dans au moins un des trois domaines fondamentaux de l’écrit : lecture de mots, écriture de mots, compréhension de textes simples.

- Lecture : En 2022, à La Réunion, 8 % des personnes de 18 à 64 ans ont des difficultés en lecture de mots.

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion ou dans l’Hexagone.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

Des difficultés à l’écrit moins marquées chez les jeunes

Les jeunes éprouvent moins de difficultés à l’écrit que leurs aînés. La part de personnes en difficulté face à l’écrit varie ainsi de 10 % des 18-24 ans à 26 % des 55-64 ans (figure 2). Les difficultés sont particulièrement fortes après 45 ans : au total, 61 % des personnes en difficulté à l’écrit à La Réunion ont 45 ans ou plus.

Ces différences générationnelles sont communes à l’ensemble du territoire français. Elles montrent, sur le long terme, une amélioration des compétences à l’écrit des Françaises et des Français, comme le confirment toutes les enquêtes menées depuis 2007 à La Réunion et en France. Cependant, les écarts entre générations dans les difficultés face à l’écrit sont plus marquées sur l’île, où le système scolaire s’est structuré plus tardivement que dans l’Hexagone [Michaïlesco, F., Le Grand H., 2013 ; pour en savoir plus (6)].

Même s’ils sont moins concernés que leurs aînés, les difficultés à l’écrit concernent encore une part notable des jeunes à La Réunion. Ils ont ainsi une moins bonne maîtrise de l’écrit que leurs homologues de l’Hexagone : 10 % des 18-24 ans ont des difficultés, contre 6 % dans l’Hexagone. Les tests de lecture réalisés lors de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) corroborent ce constat [Fernandez et Giraudeau-Barthet, 2023 ; pour en savoir plus (3)]. La différence avec la situation des jeunes de l’Hexagone s’explique notamment par des scolarités courtes plus fréquentes sur l’île [Ah-Woane, 2024 ; pour en savoir plus (2)] et une part plus élevée de jeunes sortant du système scolaire sans diplôme.

tableauFigure 2 – Difficultés à l’écrit selon l’âge en 2022

| Territoire | 18-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-54 ans | 55-64 ans |

|---|---|---|---|---|---|

| La Réunion | 10 | 12 | 13 | 22 | 26 |

| Hexagone | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 |

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion ou dans l’Hexagone.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

graphiqueFigure 2 – Difficultés à l’écrit selon l’âge en 2022

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion ou dans l’Hexagone.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

Les difficultés à l’écrit bien plus fréquentes parmi les personnes sans diplôme

Les personnes sans diplôme à l’issue de leur scolarité sont les plus touchées par les difficultés à l’écrit. À La Réunion, 44 % des non-diplômés ont une faible maîtrise de l’écrit contre 7 % des diplômés.

Par ailleurs, chez les personnes ayant poursuivi leur scolarité et obtenu un diplôme, la présence de difficultés à l’écrit limite les perspectives d’études et réduit les chances d’obtenir une meilleure qualification. Ainsi, les difficultés à l’écrit diminuent avec le niveau de diplôme : elles concernent 12 % des titulaires d’un BEP ou d’un CAP, 7 % des bacheliers et sont marginales pour les diplômés du supérieur.

Au total, les trois quarts des personnes en difficulté à l’écrit n’ont pas de diplôme.

L’environnement familial pendant l’enfance joue un rôle important

Le diplôme des parents joue un rôle prédominant sur les compétences à l’écrit : alors que 25 % des habitants de l’île dont les parents n’ont pas de diplôme rencontrent des difficultés à l’écrit, c’est le cas de seulement 4 % de ceux dont au moins un parent est diplômé (figure 3).

tableauFigure 3 – Difficultés à l’écrit selon le plus haut niveau de diplôme des parents

| Plus haut diplôme des parents | La Réunion | Hexagone |

|---|---|---|

| Aucun diplôme | 25 | 28 |

| BAC, BEP, CAP, Brevet des collèges | 4 | 6 |

| Diplôme du supérieur | 3 | 3 |

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion ou dans l’Hexagone.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

graphiqueFigure 3 – Difficultés à l’écrit selon le plus haut niveau de diplôme des parents

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion ou dans l’Hexagone.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

Mais, à niveau équivalent de diplômes des parents, les difficultés sont très semblables entre La Réunion et l’Hexagone. Les différences entre les deux territoires s’expliquent en partie par la structuration plus tardive de l’enseignement à La Réunion et par un plus faible niveau de diplôme des parents sur l’île. En effet, 61 % des Réunionnais en âge de travailler ont des parents non diplômés, contre 20 % seulement dans l’Hexagone.

Plus généralement, l’environnement familial pendant l’enfance influence fortement l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. C’est en particulier le cas des conditions de vie durant cette période de la vie, du patrimoine culturel auquel l’enfant a accès, de la place du livre, et de la culture de l’écrit ou de l’oralité [Michaïlescho et Le Grand, 2013 ; pour en savoir plus (6)]. D’autres facteurs plus personnels interviennent également, comme des problèmes de santé graves, des événements vécus durant l’enfance (mort d’un proche, violences subies, notamment à l’école) ou un parcours scolaire marqué par les redoublements ou les changements d’établissement [Guérin-Pace F, 2009 ; pour en savoir plus (7)]. Ainsi, les difficultés à l’écrit apparaissent au croisement de multiples facteurs sociaux, économiques, familiaux et personnels, qui interagissent entre eux et varient selon les personnes et leurs parcours. À La Réunion, dans un contexte linguistique particulier (encadré 2), il est difficile de déterminer le rôle en soi de la langue maternelle sur les difficultés face à l’écrit en langue française.

La maîtrise de l’écrit : un atout pour l’emploi

Comme dans l’Hexagone, les Réunionnais qui ont terminé leurs études tout en ayant des difficultés à l’écrit rencontrent davantage d’obstacles que les autres sur le marché du travail. Tout d’abord, leur accès à l’emploi est plus limité : seulement 33 % d’entre eux travaillent alors que c’est le cas de 59 % des personnes n’ayant pas de difficultés à l’écrit. En outre, leur maîtrise insuffisante de l’écrit réduit leur accès aux emplois qualifiés : la majorité d’entre eux sont ouvriers (53 %), très peu sont cadres (4 % contre 15 % des adultes sans difficulté à l’écrit). Ils travaillent également plus souvent à temps partiel (36 % contre 21 %).

Par ailleurs, maîtriser l’écrit est souvent nécessaire pour accéder à des formations à but professionnel. Les personnes en emploi en difficulté à l’écrit participent moins souvent à ces formations, manquant une opportunité d’améliorer leurs compétences et leur employabilité. En 2022, seules 12 % d’entre elles ont suivi une telle formation au cours de l’année contre 33 % des personnes n’ayant pas de difficultés.

Disposant moins souvent d’un emploi, les personnes en difficulté à l’écrit sont plus souvent dans une situation économique difficile. Ainsi, 46 % d’entre elles vivent au sein de ménages dont les revenus sont inférieurs à 1 500 euros par mois, contre 23 % des Réunionnais maîtrisant l’écrit. Elles habitent aussi plus fréquemment dans un quartier prioritaire de la ville : c’est le cas de 32 % d’entre elles, contre 15 % des personnes qui maîtrisent l’écrit.

Les difficultés à l’écrit freinent l’utilisation d’Internet chez les plus âgés

Le manque de maîtrise à l’écrit a un impact significatif sur les compétences numériques et l’accès à Internet. Parmi les Réunionnais de 18 à 64 ans, 30 % des personnes en difficulté à l’écrit n’ont jamais utilisé Internet, contre 4 % en l’absence de difficultés. Toutefois, cela ne constitue pas un obstacle pour tous : 42 % des personnes manquant de maîtrise à l’écrit utilisent Internet quotidiennement (figure 4).

Ce paradoxe s’explique par une fracture générationnelle : les plus âgés sont davantage touchés par l’illectronisme, et de façon plus prononcée et plus précoce à La Réunion [Grangé, 2019 ; pour en savoir plus (5)]. Les jeunes adultes Réunionnais, qu’ils maîtrisent ou non l’écrit, utilisent presque tous Internet au moins une fois par semaine, comme dans l’Hexagone. En revanche, pour les plus âgés, les difficultés à l’écrit jouent un rôle significatif : entre 45 et 64 ans, 45 % des Réunionnais en difficulté à l’écrit n’ont jamais utilisé Internet, contre seulement 8 % des personnes sans difficulté.

tableauFigure 4 – Difficultés à l’écrit et usage d’Internet

| Usage d’Internet | En difficulté à l’écrit | Sans difficulté à l’écrit |

|---|---|---|

| Usage tous les jours | 42 | 85 |

| Usage au moins 1 fois par semaine | 17 | 7 |

| Usage moins d'une fois par semaine | 11 | 4 |

| Jamais | 30 | 4 |

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

graphiqueFigure 4 – Difficultés à l’écrit et usage d’Internet

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

Moins d’autonomie dans les démarches administratives

Les difficultés à l’écrit compliquent la réalisation de démarches administratives, comme le paiement des impôts, les demandes de prestations sociales, l’inscription à France Travail, ou les demandes de documents officiels. Seules 51 % des personnes concernées effectuent leurs démarches seules, contre 81 % des Réunionnais maîtrisant l’écrit. En conséquence, elles ont plus souvent besoin de se faire aider par une autre personne (37 %, contre 13 % des personnes n’ayant pas de difficultés). En outre, elles sont plus nombreuses à n’avoir pas réalisé de démarches administratives, seules ou aidées, au cours de la dernière année (12 % contre 6 %).

L’écart est encore plus marqué pour les démarches en ligne, dans un contexte où Internet devient la norme pour interagir avec les administrations mais aussi avec les entreprises privées pour les services du quotidien. Ainsi, seulement 29 % des personnes ayant des difficultés à l’écrit ont effectué une démarche administrative en ligne en un an, contre 73 % des personnes sans difficulté.

La moindre capacité des personnes en difficulté à l’écrit à faire des démarches de manière autonome restreint leur accès aux ressources sociales (santé, éducation, aides de l’état), ce qui amplifie des inégalités déjà existantes.

Encadré 1 – 12 % des Réunionnais de 18 à 64 ans sont en situation d’illettrisme en 2022

Par convention, la notion d’« illettrisme » ne s’applique qu’aux personnes ayant débuté leur scolarité en France. À La Réunion, c’est le cas de 95 % des adultes de moins de 65 ans. En 2022, 12 % d’entre eux rencontrent des difficultés fortes et sont donc considérés en situation d’illettrisme. L’illettrisme est trois fois plus fréquent à La Réunion qu’au niveau hexagonal (4 %).

Ces données relatives à l’illettrisme en 2022 doivent être comparées avec prudence aux taux d’illettrisme publiés précédemment (23 % à La Réunion en 2011 et 7 % en France). En effet, le questionnaire, le protocole et le champ de l’enquête ont été modifiés significativement, rendant délicates les comparaisons [Bentoudja et Murat, 2024 ; pour en savoir plus (1)].

À La Réunion, malgré une incertitude sur son ampleur, le recul de l’illettrisme des adultes de moins de 65 ans est important. Il s’explique par la scolarisation de masse et l’élévation du niveau de diplôme sur le long terme. Cela profite aux générations plus jeunes qui remplacent progressivement, dans le champ de l’enquête, les générations plus âgées davantage touchées par l’illettrisme.

Encadré 2 – Langues et difficultés à l’écrit

En comparaison avec l’Hexagone, la situation linguistique de La Réunion est singulière : la majeure partie des 18-64 ans (57 %) utilisent plusieurs langues avec leur famille et leurs amis. Le français, bien que largement répandu, n’est pas la seule langue utilisée : les trois quarts de la population utilisent le créole réunionnais pour interagir avec leurs proches. D’autres langues sont présentes sur l’île mais de manière plus marginale (figure 5). Par ailleurs, 8 % de la population déclare ne pas parler le français.

tableauFigure 5 – Principales langues utilisées avec les proches à La Réunion

| Principales langues utilisées avec les proches | Part |

|---|---|

| Créole réunionnais | 74 |

| Français | 71 |

| Langues de Mayotte : Shimaoré ou Kibushi | 4 |

| Malgache | 2 |

- Note : Langues parlées par au moins 2 % des habitants de La Réunion. Les personnes enquêtées peuvent renseigner jusqu’à deux langues qu’elles utilisent au quotidien avec leur famille et leurs amis.

- Lecture : 74 % des habitants de La Réunion utilisent le créole réunionnais pour interagir avec leurs proches au quotidien ; une partie d’entre eux utilisent également d’autres langues.

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

graphiqueFigure 5 – Principales langues utilisées avec les proches à La Réunion

- Note : Langues parlées par au moins 2 % des habitants de La Réunion. Les personnes enquêtées peuvent renseigner jusqu’à deux langues qu’elles utilisent au quotidien avec leur famille et leurs amis.

- Lecture : 74 % des habitants de La Réunion utilisent le créole réunionnais pour interagir avec leurs proches au quotidien ; une partie d’entre eux utilisent également d’autres langues.

- Champ : Personnes de 18 à 64 ans, résidant à La Réunion.

- Sources : Insee-ANLCI, enquête sur la Formation tout au long de la vie 2022-2023, module « compétences ».

Ainsi, le créole réunionnais, reconnu officiellement comme langue régionale depuis 2000, constitue un élément central de la culture réunionnaise [Dehon et Louguet, 2022 ; pour en savoir plus (4)]. Parallèlement, le français joue un rôle primordial dans le système éducatif et l’insertion professionnelle. La reconnaissance et la prise en compte effective dans les politiques publiques de la diversité linguistique de l’île sont inscrites en 2023 dans un pacte entre l’État et les collectivités territoriales de La Réunion.

Mesurer les difficultés à l’écrit en langue française à La Réunion n’est donc pas tout à fait équivalent à le faire dans l’Hexagone. La présence sur l’île d’une autre langue largement répandue peut être de nature à atténuer certains obstacles à l’insertion sociale pour ceux qui rencontrent des difficultés en français.

Cette diversité linguistique est également forte au niveau de la langue maternelle. Les trois quarts des habitants de 18 à 64 ans parlaient créole pendant l’enfance et seulement la moitié d’entre eux parlaient le français. Trois principaux profils de langue maternelle coexistent à La Réunion : les personnes qui parlaient le créole réunionnais à la maison à l’âge de 5 ans mais pas le français (48 % des 18-64 ans), ceux qui parlaient le français mais pas le créole pendant l’enfance (26 %) et ceux qui parlaient les deux langues (22 %).

Les personnes ayant grandi en parlant le français, que ce soit avec ou sans la pratique du créole, semblent avoir moins de difficultés à l’écrit. C’est le cas de seulement 8 % des personnes ayant le français mais pas le créole réunionnais pour langue maternelle et de 10 % de celles ayant grandi avec les deux langues, contre 22 % des personnes qui parlaient créole mais pas français.

Ces différences tiennent largement aux caractéristiques socio-économiques et culturelles pendant l’enfance. Ainsi, seulement 20 % des personnes dont la langue maternelle est exclusivement le créole ont au moins un parent diplômé, contre 52 % de ceux ayant grandi avec les deux langues, et 73 % des personnes qui parlaient le français mais pas le créole. Une fois l’effet « diplôme des parents » pris en compte, les données de l’enquête Formation tout au long de la vie ne permettent pas de certifier l’effet ou l’absence d’effet de la langue maternelle sur les difficultés à l’écrit. Il faudrait pour cela pouvoir prendre en compte d’autres déterminants tels que les conditions de vie pendant l’enfance, la place du livre ou l’environnement de proximité que cette enquête ne décrit pas

Encadré 3 – Partenariat

Cette étude a été réalisée en partenariat entre l’Insee et l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI).

Pour comprendre

L’enquête Formation tout au long de la vie (FLV) a été réalisée en face-à-face de septembre 2022 à mars 2023 par l’Insee et la Dares.

L’enquête se compose de deux parties. Un premier volet, « formation », constitue la version française de l’enquête européenne Adult Education Survey (AES), visant à quantifier la participation des adultes de moins de 65 ans à la formation tout au long de la vie. Le second volet, « compétences », s’attache à évaluer les compétences en lecture, en écriture et en calcul dans les gestes courants de la vie quotidienne. Il permet notamment de mesurer l’illettrisme et comporte un module sur l’usage d’Internet.

1 084 personnes, âgées de 18 à 64 ans et résidant à La Réunion ont répondu au volet « compétences » de l’enquête FLV. Celui-ci est composé d’exercices issus de l’enquête Information et Vie Quotidienne (IVQ) menée en 2007 et 2011 à La Réunion. Ce module de l’enquête a été réalisé avec l’appui de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) et de la direction de l’Évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’Éducation nationale.

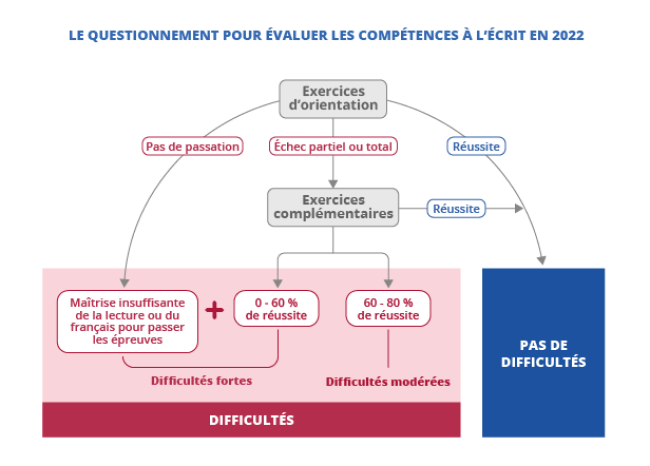

Le questionnement a été simplifié par rapport aux éditions précédentes d’IVQ. Chaque personne réalise un exercice d’orientation, portant sur une page d’un programme de télévision, qui permet d’évaluer sa capacité à lire des mots isolés et à comprendre un texte simple (figure 6). Si les résultats à l’exercice d’orientation sont faibles, l’enquêté passe un test pour affiner le diagnostic sur ses difficultés : outre des questions sur la lecture de mots et la compréhension de textes courts, ce test évalue les capacités à produire des mots écrits (dictée d’une liste de courses). Le questionnaire inclut également de courts problèmes de calcul posés oralement à l’ensemble de la population, même à ceux qui n’ont eu aucune difficulté à l’exercice d’orientation.

Les exercices d’évaluation à l’écrit sont similaires à ceux proposés aux évaluations en lecture de la journée Défense et Citoyenneté (JDC) pour les jeunes Français de 17 ans, avec des résultats comparables à ceux de l’enquête FLV pour les plus jeunes : plus de difficultés à La Réunion en comparaison avec l’Hexagone.

Bien que l’enquête FLV ne porte pas sur les personnes de 65 ans ou plus, les enquêtes de 2007 et 2011 montrent que les 122 000 personnes de cet âge en 2022 présentaient alors des taux de difficulté à l’écrit plus élevé que leurs cadets. Ainsi, ces taux étaient supérieurs à 40 % pour les personnes nées avant 1960 et atteignait même 56 % pour les générations 1942-1947, âgées de 75 à 80 ans en 2022.

tableauFigure 6 – Le questionnement pour évaluer les compétences à l’écrit en 2022

| Exercice d’orientation | |||

|---|---|---|---|

| Pas de passation | Échec partiel ou total | Réussite | |

| Exercices complémentaire | Réussite | ||

| Maîtrise insuffisante de la lecture ou du français pour passer les épreuves | 0 – 60 % de réussite | 60-80 % de réussite | Pas de difficultés |

| Difficultés fortes | Difficultés modérées | ||

| Difficultés | |||

graphiqueFigure 6 – Le questionnement pour évaluer les compétences à l’écrit en 2022

Définitions

Une personne a des difficultés face à l’écrit lorsqu’elle a eu moins de 80 % de réussite aux exercices dans l’un des trois domaines fondamentaux de l’écrit : lecture de mots, écriture de mots, compréhension de textes simples. Ces difficultés sont dites fortes lorsque la personne a eu moins de 60 % de réussite dans l’un de ces trois domaines ou qu’elle n’a pas pu passer les tests à cause d’une maîtrise insuffisante du français (5 % des 18-64 ans à La Réunion en 2022).

L’illettrisme désigne les personnes qui rencontrent des difficultés fortes à l’écrit et qui ont débuté leur scolarité en France. Une personne a des difficultés en calcul lorsqu’elle a eu moins de 60 % de réussite aux questions de calculs (plus difficiles que celles à l’écrit) ou qu’elle n’a pas pu passer les tests à cause d’une maîtrise insuffisante du français.

L’illectronisme est la situation d’une personne ne possédant pas les compétences numériques de base (rechercher des informations en ligne, communiquer en ligne, utiliser des logiciels, protéger sa vie privée, résoudre des problèmes en ligne) ou ne se servant pas d’Internet (incapacité ou impossibilité matérielle de l’utiliser dans les trois derniers mois).

Pour en savoir plus

(1) Bentoudja, L., Murat F., « En 2022, un adulte sur dix rencontre des difficultés à l’écrit », Insee Première no 1993, avril 2024.

(2) Ah-Woane M., « Scolarités courtes à La Réunion : 3 100 jeunes déscolarisés avant 18 ans, et 14 800 autres entre 18 et 20 ans », Insee Analyses Réunion, no 87, février 2024.

(3) Fernandez A., Giraudeau-Barthet H., « Ouvrir dans un nouvel ongletJournée défense et citoyenneté 2022 : plus d’un jeune Français sur dix en difficulté de lecture », Note d’Information, no 23.22, DEPP, 2023.

(4) Dehon M., Louguet A., « Enquête Pratiques Culturelles à La Réunion en 2019 - Entre langue créole, musiques des Mascareignes et influence internationale », Insee Analyses Réunion, no 70, juillet 2022.

(5) Grangé, C., « Technologies de l’information et de la communication - Une fracture générationnelle plus précoce et plus prononcée à La Réunion », Insee Analyses Réunion, no 41, juin 2019.

(6) Michaïlesco, F., Le Grand H., « 116 000 personnes en situation d’illettrisme en 2011 à La Réunion », Insee Partenaires, no 27, octobre 2013.

(7) Guérin-Pace F., « Illettrismes et parcours individuels », Économie et statistique, no 424-425, 2009.