Insee Analyses Hauts-de-France ·

Novembre 2025 · n° 202

Insee Analyses Hauts-de-France ·

Novembre 2025 · n° 202 Deux emplois sur trois relèvent de la sphère présentielle

Deux emplois sur trois relèvent de la sphère présentielle

Territoire au riche passé industriel, les Hauts-de-France étaient, en 1975, la région de France métropolitaine la plus orientée économiquement vers les activités potentiellement exportatrices de biens et services. Touchée de plein fouet par la désindustrialisation, cette sphère dite productive a perdu 300 000 emplois en un demi-siècle. En parallèle, l’émergence de nouveaux modes de consommation a contribué au développement des activités dites présentielles destinées à répondre aux besoins des habitants des territoires ainsi qu’aux touristes. In fine, en 2022, le poids de la sphère productive (35 %) est légèrement inférieur à celui de l’ensemble de France métropolitaine.

Le développement de l’économie présentielle est avéré sur tout le territoire régional mais de manière hétérogène. Dans certaines zones d’emploi comme la Vallée de la Bresle-Vimeu, la sphère productive reste très implantée. D’une manière générale, les emplois présentiels se sont surtout développés dans les zones dynamiques démographiquement (Lille, Beauvais, Compiègne).

- La région la plus industrielle dans les années 70

- Depuis 1975, près de 30 % d’emplois en moins dans la sphère productive des Hauts-de-France

- Les emplois présentiels se développent au même rythme qu’au niveau national

- Une tertiarisation à l’œuvre dans toute la région

- Le dynamisme démographique : un levier de développement pour l’économie présentielle

La région la plus industrielle dans les années 70

Pour mieux comprendre les évolutions de l’emploi à l’échelle des territoires, une approche, fréquemment utilisée par les économistes, consiste à partitionner les activités économiques en deux grandes sphères. La sphère productive regroupe les activités potentiellement exportatrices de biens et services : agriculture, industrie, commerce de gros et services aux entreprises. La sphère présentielle, tournée vers la satisfaction des besoins des personnes présentes, qu’elles soient résidentes ou touristes, regroupe quant à elle notamment le commerce de détail, la santé et l’action sociale, l’éducation, les services aux particuliers, l’administration et la construction. Ainsi, l’économie présentielle correspond à une demande locale et à des activités nécessitant une proximité forte avec la population, tandis que l’économie productive, ouverte à la concurrence internationale, sert des besoins au-delà de la zone et présente un ancrage territorial plus ténu.

En 1975, les Hauts-de-France étaient la région française la plus orientée vers la sphère productive (54,3 % de l’emploi total contre 48,1 % à l’échelle nationale). Seuls les Pays de la Loire, la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté dépassaient également le seuil de 53 %. À l’inverse, en Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et en Corse, moins de quatre personnes en emploi sur dix travaillaient dans la sphère productive.

Depuis 1975, près de 30 % d’emplois en moins dans la sphère productive des Hauts-de-France

L’extraction du charbon, la sidérurgie, la fonderie, les industries textiles ou agroalimentaires étaient autant d’activités davantage implantées dans la région qu’en moyenne nationale. Si cette spécialisation a constitué depuis le 19e siècle un vecteur de croissance économique et démographique pour les Hauts-de-France, le mouvement national de désindustrialisation a particulièrement affecté la région. Ainsi, entre 1975 et 2022, le nombre d’emplois de la sphère productive a diminué de 314 000, soit une chute de 29 %, la plus forte de France métropolitaine (figure 1). Les autres régions industrielles du nord et de l’est du pays ont également été confrontées à des diminutions supérieures ou égales à 25 % à l’inverse de l’Occitanie et de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur où les emplois de la sphère productive ont progressé de plus de 25 %.

tableauFigure 1 – Évolution de l’emploi dans les sphères productive et présentielle entre 1975 et 2022 en Hauts-de-France et en France métropolitaine

| Année | Emploi de la sphère productive Hauts-de-France | Emploi de la sphère productive France métropolitaine | Emploi de la sphère présentielle Hauts-de-France | Emploi de la sphère présentielle France métropolitaine |

|---|---|---|---|---|

| 1975 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 1982 | 89,0 | 94,3 | 110,2 | 110,1 |

| 1990 | 76,2 | 90,1 | 119,9 | 120,5 |

| 1999 | 73,6 | 87,0 | 130,9 | 130,1 |

| 2010 | 69,4 | 89,4 | 154,5 | 155,3 |

| 2015 | 66,1 | 88,3 | 153,8 | 156,0 |

| 2022 | 71,0 | 97,0 | 157,9 | 161,9 |

- Lecture : Dans les Hauts-de-France, l’emploi présentiel a progressé de 57,9 % entre 1975 et 2022 contre 61,9 % en moyenne de France métropolitaine.

- Champ : Ensemble des emplois de France métropolitaine.

- Source : Insee, recensements de la population 1975 à 2022, exploitations complémentaires.

graphiqueFigure 1 – Évolution de l’emploi dans les sphères productive et présentielle entre 1975 et 2022 en Hauts-de-France et en France métropolitaine

- Lecture : Dans les Hauts-de-France, l’emploi présentiel a progressé de 57,9 % entre 1975 et 2022 contre 61,9 % en moyenne de France métropolitaine.

- Champ : Ensemble des emplois de France métropolitaine.

- Source : Insee, recensements de la population 1975 à 2022, exploitations complémentaires.

Les plus fortes destructions d’emplois dans la sphère productive sont antérieures aux années 1990. Dans les années 1970, les fermetures de mines ou de grandes usines (Usinor à Denain en 1979) se succèdent en parallèle du déclin de l’industrie textile. Entre 1982 et 1990, s’ajoute la forte diminution du nombre de salariés dans l’automobile du fait d’une baisse des volumes produits et de gains de productivité. Les pertes d’emplois dans l’économie productive s’établissent en moyenne à près de 2 % par an sur cette période. Après un déclin plus modéré entre 1990 et 2010, la crise économique accentue la baisse entre 2010 et 2015 (de l’ordre de 1,0 % par an). Enfin, depuis 2015, l’emploi productif repart à la hausse comme en France métropolitaine, même si la progression y est un peu plus modérée (+1,0 % par an entre 2015 et 2022 contre +1,4 %). Plus de la moitié de cet écart de croissance par rapport à la tendance nationale sur la période récente s’explique par la structure sectorielle régionale : au sein de la sphère productive, l’industrie manufacturière, plus présente en Hauts-de-France, poursuit son déclin. À l’inverse, les secteurs les plus dynamiques (information et communication, activités spécialisées scientifiques et techniques…) y sont moins implantés.

Les emplois présentiels se développent au même rythme qu’au niveau national

Entre les années 1970 et 2010, l’évolution des modes de vie (développement de la consommation de masse, du tourisme…) est à l’origine d’un boom de l’emploi présentiel, destiné à produire des biens et des services consommés localement. Jusqu’en 2010, la tendance des Hauts-de-France suit parfaitement la tendance nationale (environ +55 % par rapport à 1975). Cette croissance est plus forte que dans d’autres régions touchées par la désindustrialisation (Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté) mais loin de celles méridionales jouissant de l’essor du tourisme et de leur attractivité résidentielle (Corse, Occitanie).

Au début des années 2010, la crise économique a mis un coup d’arrêt à la croissance de l’emploi présentiel et est à l’origine d’un léger décrochage régional par rapport à la France. Entre 2010 et 2015, l’emploi présentiel diminue en Hauts-de-France et la reprise qui s’ensuit est plus modérée qu’au niveau national (+0,4 % par an entre 2015 et 2022 contre +1,4 %).

Finalement, les Hauts-de-France sont la région où la part de l’emploi productif dans l’emploi total a le plus diminué (-19,5 points entre 1975 et 2022 contre -12,4 points en France métropolitaine) (figure 2). Elle s’établit désormais sous la moyenne nationale (34,8 % contre 35,7 %).

tableauFigure 2 – Évolution de la part des emplois de la sphère productive dans l’emploi total entre 1975 et 2022

| Code Région | Nom Région | Évolution de la part d’emplois de la sphère productive dans l’emploi total |

|---|---|---|

| 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | -13,6 |

| 27 | Bourgogne-Franche-Comté | -16,9 |

| 53 | Bretagne | -13,6 |

| 24 | Centre-Val De Loire | -13,7 |

| 94 | Corse | -13,3 |

| 44 | Grand Est | -16,1 |

| 32 | Hauts-De-France | -19,5 |

| 11 | Île-de-France | -4,9 |

| 28 | Normandie | -17,3 |

| 75 | Nouvelle-Aquitaine | -14,9 |

| 76 | Occitanie | -11,3 |

| 52 | Pays de la Loire | -13,2 |

| 93 | Provence-Alpes-Côte d’Azur | -6,4 |

- Lecture : Dans les Hauts-de-France, la part de l’emploi productif dans l’emploi total a baissé de 19,5 points entre 1975 et 2022.

- Champ : Ensemble des emplois de France métropolitaine.

- Source : Insee, recensements de la population 1975 et 2022, exploitations complémentaires.

graphiqueFigure 2 – Évolution de la part des emplois de la sphère productive dans l’emploi total entre 1975 et 2022

- Lecture : Dans les Hauts-de-France, la part de l’emploi productif dans l’emploi total a baissé de 19,5 points entre 1975 et 2022.

- Champ : Ensemble des emplois de France métropolitaine.

- Source : Insee, recensements de la population 1975 et 2022, exploitations complémentaires.

Une tertiarisation à l’œuvre dans toute la région

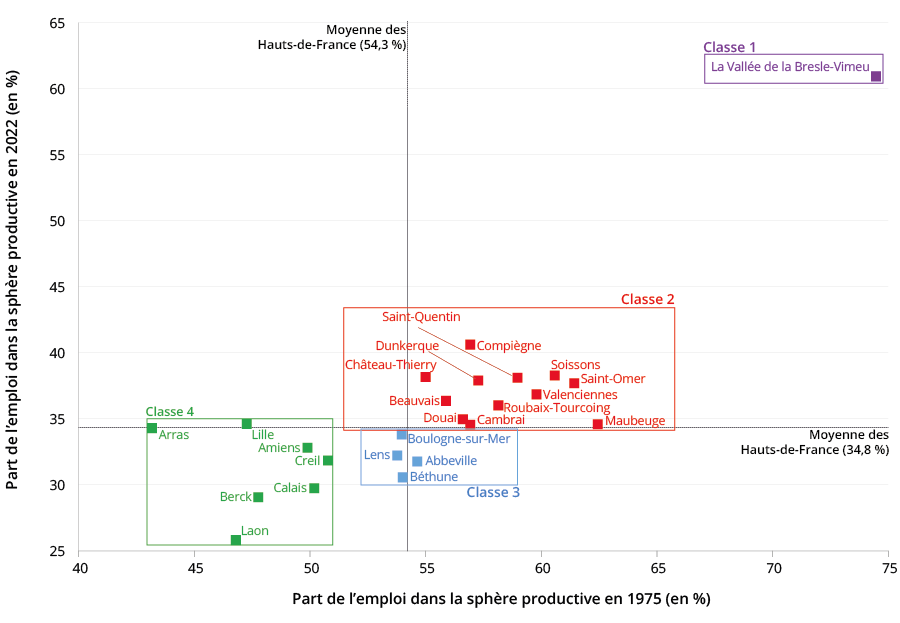

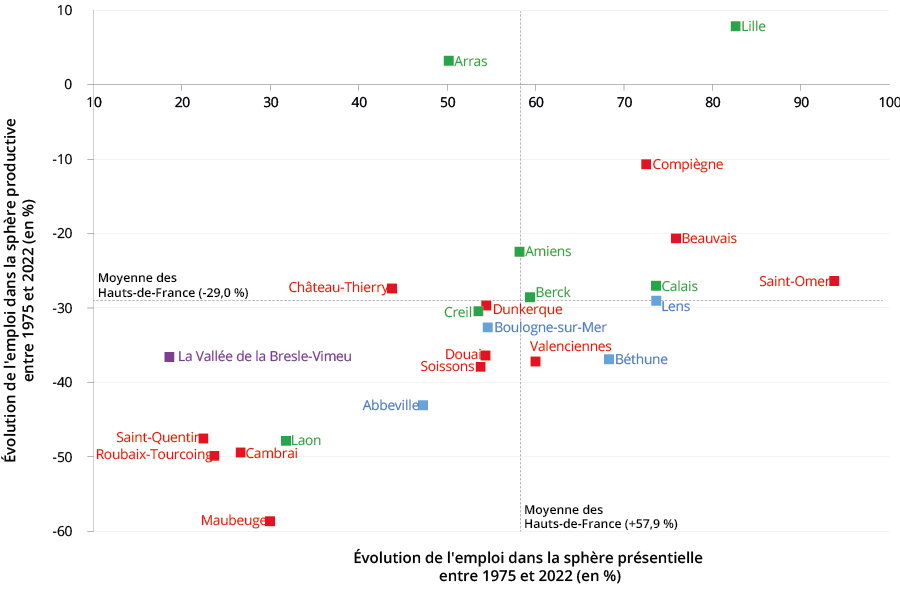

Le phénomène de désindustrialisation et de développement de l’économie présentielle est globalement à l’œuvre dans toutes les zones d’emploi de la région. Les dynamiques locales dans les deux sphères peuvent diverger même si l’orientation dominante des zones a peu évolué. Toutefois, ces trajectoires peuvent être regroupées en 4 classes.

La zone d’emploi de la Vallée de la Bresle-Vimeu (classe 1 — figure 3), territoire historiquement industriel, notamment spécialisé dans la fonderie, la construction mécanique et le verre, tire sa singularité du maintien d’une proportion forte d’emplois dans la sphère productive (encore plus de 60 % en 2022 contre 35 % en moyenne régionale). L’emploi productif y a tout de même baissé de près de 37 % en un demi-siècle (figure 4). Son maintien comme territoire à dominante productive relève donc d’un trompe-l’œil lié à un développement bien moindre qu’ailleurs des emplois présentiels.

Dans les territoires de Château-Thierry, Compiègne, Dunkerque, Beauvais, Douai, Roubaix-Tourcoing, Cambrai, Saint-Quentin, Soissons, Saint-Omer, Valenciennes, Maubeuge (classe 2), la part d’emplois dans la sphère productive, élevée en 1975, s’est maintenue au-dessus ou proche de la moyenne régionale. Pour certaines zones d’emploi (Compiègne, Beauvais), cette dynamique tient à une meilleure résistance de la sphère productive quand pour d’autres (Roubaix-Tourcoing, Maubeuge, Saint-Quentin, Cambrai), elle résulte d’un faible développement de l’économie présentielle.

Dans les zones de Boulogne-sur-Mer, Lens, Abbeville et Béthune (classe 3), où la part de la sphère productive dans l’emploi total approchait la moyenne régionale en 1975, cette dernière a fortement diminué. À Béthune et Lens, cette dynamique tient au développement de la sphère présentielle. À Abbeville et Boulogne-sur-Mer, la baisse marquée de l’emploi productif s’ajoute à une croissance plus modeste de l’économie présentielle.

Enfin, Lille, Arras, Amiens, Creil, Calais, Berck et Laon (classe 4) constituent des zones où la sphère présentielle est restée prégnante des années 1970 à aujourd’hui. Pourtant, Lille et Arras sont les seules zones de la région où l’emploi productif a progressé en 50 ans, mais dans des proportions bien moindres que l’emploi présentiel. Ainsi la répartition entre les deux sphères y est désormais proche de celle de l’ensemble des Hauts-de-France. À l’inverse, à Laon, les dynamiques des deux sphères sont modestes confirmant la spécialisation présentielle historique du territoire.

tableauFigure 3 – Part de l’emploi dans la sphère productive par zone d’emploi des Hauts-de-France en 1975 et 2022

| Nom zone d’emploi | Part de l’emploi dans la sphère productive en 1975 | Part de l’emploi dans la sphère productive en 2022 |

|---|---|---|

| Abbeville | 54,6 | 31,8 |

| Amiens | 49,9 | 32,8 |

| Arras | 43,2 | 34,3 |

| Beauvais | 55,9 | 36,4 |

| Berck | 47,8 | 29,1 |

| Boulogne-sur-Mer | 54,0 | 33,8 |

| Béthune | 54,0 | 30,6 |

| Calais | 50,2 | 29,8 |

| Cambrai | 56,9 | 34,6 |

| Château-Thierry | 55,0 | 38,2 |

| Compiègne | 56,9 | 40,6 |

| Creil | 50,8 | 31,8 |

| Douai | 56,6 | 35,0 |

| Dunkerque | 57,3 | 37,9 |

| La Vallée de la Bresle-Vimeu | 74,5 | 60,9 |

| Laon | 46,8 | 25,8 |

| Lens | 53,8 | 32,2 |

| Lille | 47,3 | 34,6 |

| Maubeuge | 62,4 | 34,6 |

| Roubaix-Tourcoing | 58,1 | 36,0 |

| Saint-Omer | 61,4 | 37,7 |

| Saint-Quentin | 59,0 | 38,1 |

| Soissons | 60,6 | 38,3 |

| Valenciennes | 59,8 | 36,9 |

| Ensemble | 54,3 | 34,8 |

- Lecture : Dans la zone d’emploi d’Abbeville, la part de l’emploi productif dans l’emploi régional est passée de 54,6 % à 31,8 % entre 1975 et 2022. En moyenne régionale, elle est passée de 54,3 % à 34,8 %.

- Champ : Ensemble des emplois des Hauts-de-France.

- Source : Insee, recensements de la population 1975 et 2022, exploitations complémentaires.

graphiqueFigure 3 – Part de l’emploi dans la sphère productive par zone d’emploi des Hauts-de-France en 1975 et 2022

- Lecture : Dans la zone d’emploi d’Abbeville, la part de l’emploi productif dans l’emploi régional est passée de 54,6 % à 31,8 % entre 1975 et 2022. En moyenne régionale, elle est passée de 54,3 % à 34,8 %.

- Champ : Ensemble des emplois des Hauts-de-France.

- Source : Insee, recensements de la population 1975 et 2022, exploitations complémentaires.

tableauFigure 4 – Évolution de l’emploi dans les sphères productive et présentielle dans les zones d’emploi des Hauts-de-France entre 1975 et 2022

| Nom zone d’emploi | Évolution de l’emploi dans la sphère productive entre 1975 et 2022 | Évolution de l’emploi dans la sphère présentielle entre 1975 et 2022 |

|---|---|---|

| Abbeville | -43,1 | 47,3 |

| Amiens | -22,4 | 58,2 |

| Arras | 3,2 | 50,2 |

| Beauvais | -20,6 | 75,9 |

| Berck | -28,6 | 59,4 |

| Boulogne-sur-Mer | -32,6 | 54,6 |

| Béthune | -36,9 | 68,3 |

| Calais | -27,0 | 73,6 |

| Cambrai | -49,4 | 26,7 |

| Château-Thierry | -27,4 | 43,8 |

| Compiègne | -10,7 | 72,5 |

| Creil | -30,5 | 53,5 |

| Douai | -36,4 | 54,3 |

| Dunkerque | -29,7 | 54,4 |

| La Vallée de la Bresle-Vimeu | -36,6 | 18,6 |

| Laon | -47,9 | 31,8 |

| Lens | -29,0 | 73,7 |

| Lille | 7,9 | 82,6 |

| Maubeuge | -58,6 | 30,0 |

| Roubaix-Tourcoing | -49,9 | 23,7 |

| Saint-Omer | -26,4 | 93,8 |

| Saint-Quentin | -47,5 | 22,4 |

| Soissons | -37,9 | 53,8 |

| Valenciennes | -37,2 | 60,0 |

| Ensemble | -29,0 | 57,9 |

- Lecture : Dans la zone d’emploi de Creil, l’emploi présentiel a progressé de 53,5 % entre 1975 et 2022 et l’emploi productif baissé de 30,5 %. Sur la même période, les évolutions régionales s’établissent à +57,9 % et -29,0 %.

- Champ : Ensemble des emplois des Hauts-de-France.

- Sources : Insee, recensements de la population 1975 et 2022, exploitations complémentaires.

graphiqueFigure 4 – Évolution de l’emploi dans les sphères productive et présentielle dans les zones d’emploi des Hauts-de-France entre 1975 et 2022

- Lecture : Dans la zone d’emploi de Creil, l’emploi présentiel a progressé de 53,5 % entre 1975 et 2022 et l’emploi productif baissé de 30,5 %. Sur la même période, les évolutions régionales s’établissent à +57,9 % et -29,0 %.

- Champ : Ensemble des emplois des Hauts-de-France.

- Sources : Insee, recensements de la population 1975 et 2022, exploitations complémentaires.

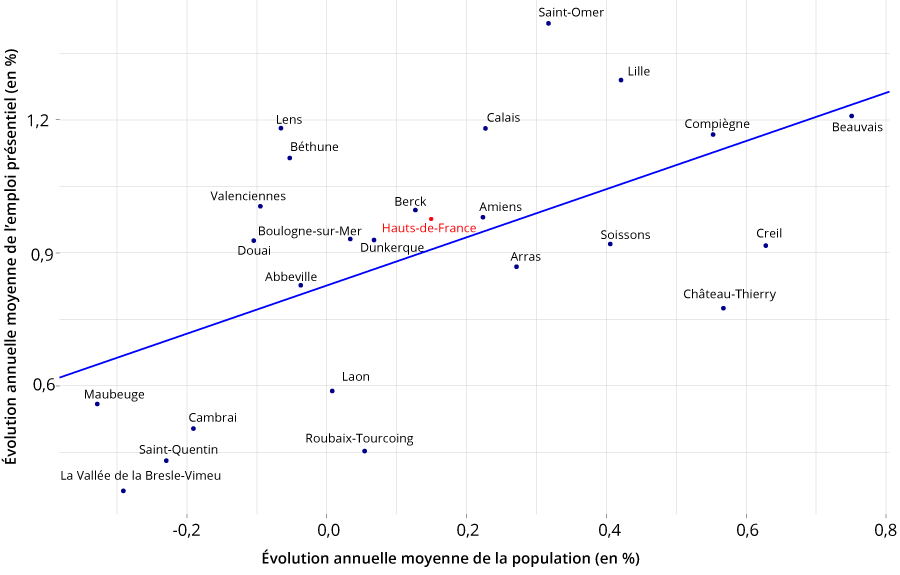

Le dynamisme démographique : un levier de développement pour l’économie présentielle

Les dynamiques locales de la sphère productive répondent en partie à des logiques exogènes dans un contexte de concurrence pour attirer les grandes entreprises (développement des infrastructures de transport, aides publiques, conjoncture internationale…). À l’opposé, les évolutions de la sphère présentielle, répondant aux besoins des populations présentes, sont supposément liées aux trajectoires démographiques. Ce lien entre croissance de la population et de l’emploi présentiel se vérifie sur longue période (figure 5) mais son ampleur varie dans le temps en lien avec l’histoire démographique et économique des territoires.

tableauFigure 5 – Évolution annuelle moyenne de la population et de l’emploi dans la sphère présentielle entre 1975 et 2022 par zone d’emploi des Hauts-de-France

| Nom zone d’emploi | Évolution de l’emploi dans la sphère présentielle entre 1975 et 2022 | Évolution de la population entre 1975 et 2022 |

|---|---|---|

| Abbeville | 0,8 | 0,0 |

| Amiens | 1,0 | 0,2 |

| Arras | 0,9 | 0,3 |

| Beauvais | 1,2 | 0,8 |

| Berck | 1,0 | 0,1 |

| Boulogne-sur-Mer | 0,9 | 0,0 |

| Béthune | 1,1 | -0,1 |

| Calais | 1,2 | 0,2 |

| Cambrai | 0,5 | -0,2 |

| Château-Thierry | 0,8 | 0,6 |

| Compiègne | 1,2 | 0,6 |

| Creil | 0,9 | 0,6 |

| Douai | 0,9 | -0,1 |

| Dunkerque | 0,9 | 0,1 |

| La Vallée de la Bresle-Vimeu | 0,4 | -0,3 |

| Laon | 0,6 | 0,0 |

| Lens | 1,2 | -0,1 |

| Lille | 1,3 | 0,4 |

| Maubeuge | 0,6 | -0,3 |

| Roubaix-Tourcoing | 0,5 | 0,1 |

| Saint-Omer | 1,4 | 0,3 |

| Saint-Quentin | 0,4 | -0,2 |

| Soissons | 0,9 | 0,4 |

| Valenciennes | 1,0 | -0,1 |

| Ensemble | 1,0 | 0,1 |

- Lecture : Dans la zone d’emploi de Beauvais, sur la période 1975 à 2022, la population a augmenté de 0,8 % en moyenne par an et l’emploi présentiel de 1,2 %.

- Champ : Ensemble des emplois des Hauts-de-France.

- Sources : Insee, recensements de la population 1975 et 2022, exploitations complémentaires pour l’emploi, principales pour la population.

graphiqueFigure 5 – Évolution annuelle moyenne de la population et de l’emploi dans la sphère présentielle entre 1975 et 2022 par zone d’emploi des Hauts-de-France

- Lecture : Dans la zone d’emploi de Beauvais, sur la période 1975 à 2022, la population a augmenté de 0,8 % en moyenne par an et l’emploi présentiel de 1,2 %.

- Champ : Ensemble des emplois des Hauts-de-France.

- Sources : Insee, recensements de la population 1975 et 2022, exploitations complémentaires pour l’emploi, principales pour la population.

La période 1975-1990 marque l’émergence de nouveaux modes de consommation (tourisme, loisirs…). Le développement de l’économie présentielle, observé sur tout le territoire régional, est néanmoins accentué dans les zones d’emploi au dynamisme démographique le plus marqué, notamment dans les franges de l’Île-de-France (Compiègne en particulier). Pour autant, à Château-Thierry, Beauvais voire Creil, les créations d’emplois dans la sphère présentielle sont moins nombreuses que ce que laisserait supposer leur démographie. La présence de nombreux navetteurs avec l’Île-de-France conduit à ce qu’une partie de la consommation soit réalisée à l’extérieur de la zone et pourrait ainsi freiner le développement de l’économie présentielle. Pour certaines zones d’emploi, la croissance de l’emploi présentiel ne répond pas à une logique démographique : par exemple il a fortement augmenté à Calais entre 1982 et 1990 en l’absence de dynamique marquée de population. Cette période précède l’ouverture du tunnel sous la Manche avec une progression de l’emploi dans le bâtiment ainsi que dans les services en particulier non marchands.

Les années 1990 et 2000 constituent la période de plus forte progression de l’économie présentielle. Durant ces deux décennies, la périurbanisation, la déconnexion croissante des lieux de résidence et de consommation ainsi que le développement de l’offre touristique sur certains territoires expliquent en partie que démographie et développement de l’économie présentielle sont peu ou pas liés. Ainsi, dans les années 1990, la zone d’emploi de Lille tire peu profit en termes d’emplois présentiels de sa population toujours croissante. Calais connaît le contre-coup de l’ouverture du tunnel sous la Manche dans le secteur du batiment. À Maubeuge, Saint-Quentin, Roubaix-Tourcoing, Laon, Soissons, le développement de l’emploi présentiel est limité, même une fois tenu compte des faibles croissances de la population. En effet, ces territoires ont en commun d’accueillir des populations au pouvoir d’achat modeste ne favorisant pas le développement d’activités commerciales de proximité. De plus, à l’exception de Roubaix-Tourcoing, ils sont excentrés des principaux pôles urbains de la région et ne peuvent pas profiter de leur effet d’entraînement. À l’inverse, dans les zones d’emploi du bassin minier (Lens, Douai, Valenciennes) ou de Saint-Omer, l’économie présentielle s’est développée fortement et de manière désynchronisée de la population. Les secteurs de la santé, de l’action sociale ou du commerce peuvent être les vecteurs de développement de l’emploi présentiel. Par exemple, à Saint-Omer, ces années sont marquées par la création du Centre Hospitalier de la Région de Saint-Omer. Pour le bassin minier, la proximité avec Lille et le prix du foncier plus abordable que dans la métropole offrent des opportunités pour attirer des services à destination plus large que la seule population présente (par exemple le centre commercial de Noyelles-Godault).

Entre 2010 et 2015, la crise économique a marqué un coup d’arrêt dans le développement de l’économie présentielle sur l’ensemble de la région. L’emploi présentiel diminue dans de nombreux territoires, y compris certains dynamiques du point de vue démographique (Arras, Creil, Roubaix-Tourcoing). Malgré la conjoncture économique, Lille et Saint-Omer tirent leur épingle du jeu en matière d’emploi présentiel.

Depuis 2015, la croissance de l’emploi présentiel a repris de manière modérée, principalement dans les territoires dynamiques démographiquement (Lille, Roubaix-Tourcoing, Lens, Amiens, Beauvais, Arras). À l’inverse, dans la Vallée de la Bresle-Vimeu, à Maubeuge, Saint-Quentin, en l’absence de croissance démographique, l’emploi présentiel poursuit son repli. Ce dernier a en revanche fortement augmenté à Calais, dans un contexte pourtant de baisse de population, sous l’influence des activités pour la santé humaine et dans une moindre mesure des arts, spectacles et activités récréatives. À Saint-Omer également, le développement du secteur médico-social s’est poursuivi jusqu’à aujourd’hui. Dans ces deux zones, les hôpitaux emploient un nombre important de salariés (entre 2 000 et 3 000 à Calais et Saint-Omer, 800 à Hazebrouck). Le Centre Hospitalier de Calais constitue le plus gros employeur de la zone, celui de la Région de Saint-Omer le deuxième derrière Arc. Dans d’autres zones d’emploi du littoral (Boulogne-sur-Mer, Berck), l’emploi présentiel a progressé davantage que ce que ne laisserait augurer leur modeste dynamique de population. L’hôtellerie-restauration à Boulogne-sur-Mer et le commerce à Berck contribuent à cette dynamique de la sphère présentielle. Néanmoins, ce surcroît d’emploi présentiel reste mesuré et ne témoigne pas d’un effet d’entraînement fort de l’activité touristique.

Pour comprendre

Une régression linéaire a permis de modéliser pour la période 1975-2022 et chaque période intercensitaire l’effet de l’évolution de la population sur le développement de l’ emploi présentiel. Le coefficient de détermination permet d’évaluer la qualité du lien entre les deux variables et le coefficient de la variable de variation de population l’intensité de ce lien.

Sources

L’étude repose sur les données des exploitations complémentaires du recensement de la population de 1975 à 2022 (exploitation principale pour les évolutions de population).

Définitions

La sphère présentielle correspond aux activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes.

La sphère productive est déterminée par différence. Elle regroupe les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.

Champ

L’emploi est considéré au lieu de travail.

Pour en savoir plus

(1) Gass C., Reynard R., Vialette P., « Trente ans de mutations fonctionnelles de l'emploi dans les territoires », Insee Première no 1538, février 2015.

(2) Bonjour V., « 30 années d’évolution d’emploi en région Nord-Pas-de-Calais : une analyse au travers des sphères productives et présentielles », Insee Flash Nord-Pas-de-Calais no 7, février 2015.