Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur ·

Octobre 2025 · n° 149

Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur ·

Octobre 2025 · n° 149 La croissance démographique fléchit dans les bassins de montagne

La croissance démographique fléchit dans les bassins de montagne

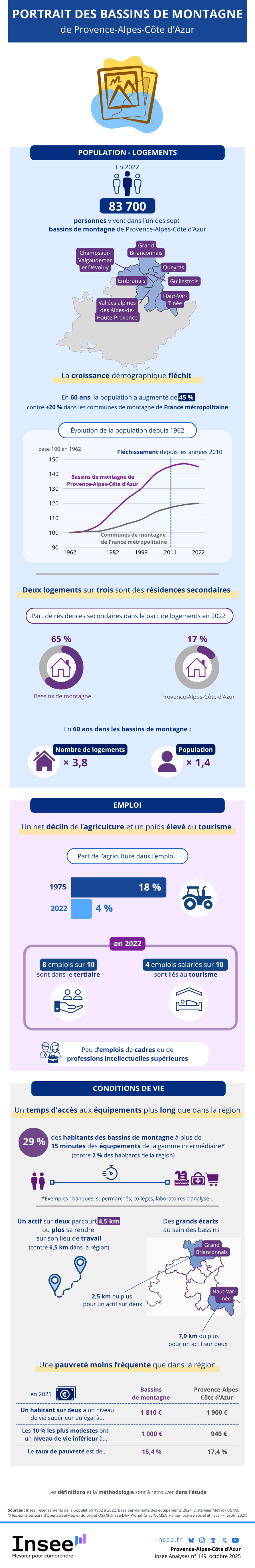

En 2022, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 83 700 personnes vivent dans les sept bassins de montagne abritant les principales stations de ski de la région. En 60 ans, le nombre d’habitants y a augmenté de 45 %, mais cette croissance fléchit fortement depuis le début des années 2010. Durant les dernières décennies, le nombre de logements a progressé encore plus rapidement, porté par les résidences secondaires. Les domaines d’activité économique ont fortement évolué avec une chute des emplois dans l’agriculture et une tertiarisation de l’économie. Quatre emplois sur dix relèvent désormais du tourisme.

Dans les bassins de montagne, les personnes sont davantage diplômées et en emploi que dans la région. Cependant, les salariés y sont plus souvent surqualifiés. Localement, un nombre important d’actifs travaillent hors de leur bassin de résidence et l’accès aux services de la vie quotidienne est bien moins aisé que dans l’ensemble de la région. Dans les bassins situés le long de la Durance, la population accède toutefois plus rapidement à ces services.

Enfin, les inégalités de niveau de vie ainsi que la pauvreté sont moins marquées que dans l’ensemble de la région.

- 83 700 habitants vivent dans l’un des bassins de montagne de la région

- La croissance démographique fléchit fortement durant la dernière décennie

- Les installations excèdent les départs, hormis chez les jeunes adultes

- Deux logements sur trois sont des résidences secondaires

- Des habitants qualifiés mais des emplois qui le sont moins

- Des déplacements domicile-travail plus longs dans le Haut-Var-Tinée

- Un accès aux équipements plus aisé dans les bassins situés le long de la Durance

- Des revenus et des inégalités de niveau de vie plus faibles que dans la région

- Encadré : Partenariat

83 700 habitants vivent dans l’un des bassins de montagne de la région

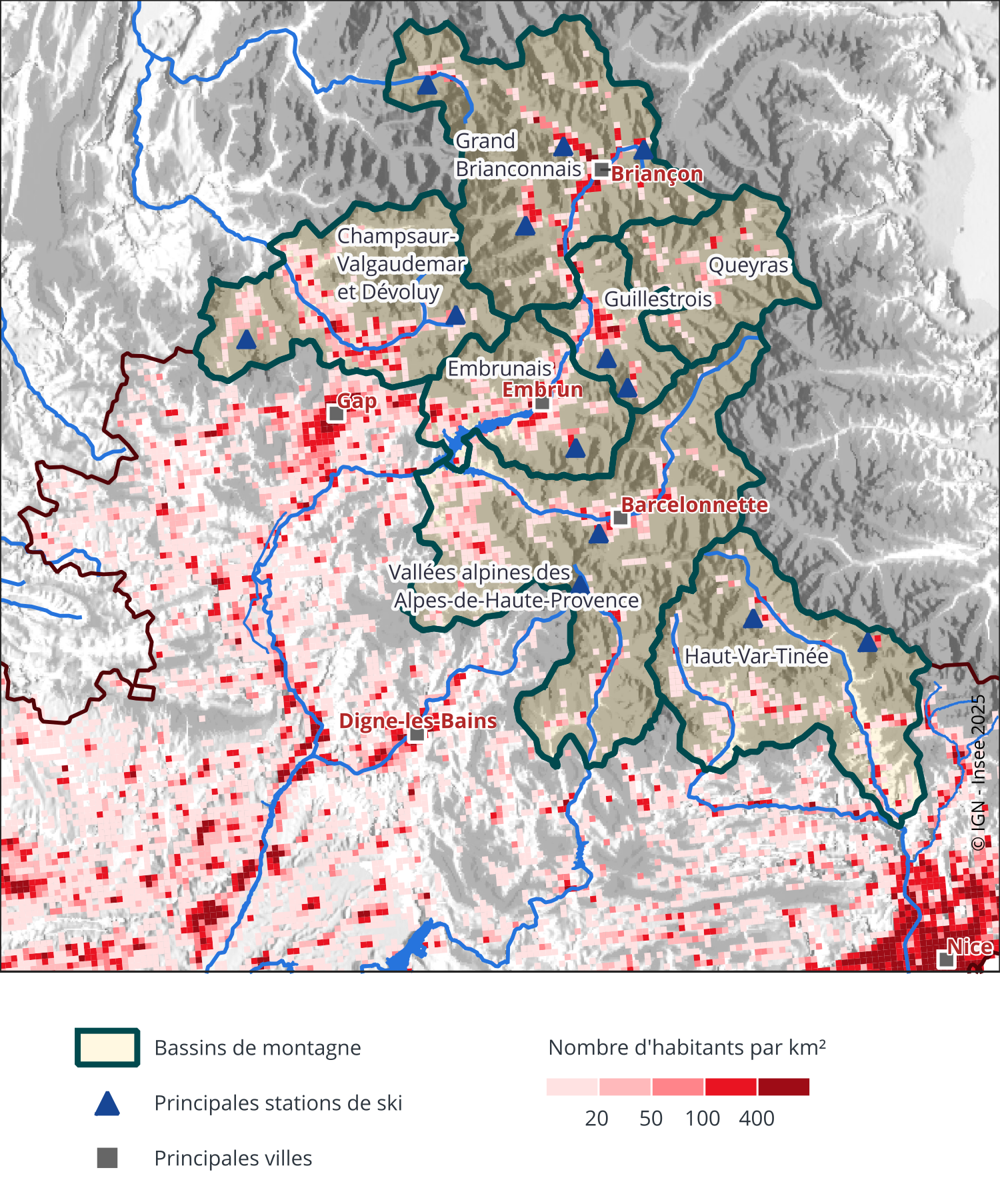

Au-delà d’un littoral densément peuplé et attractif, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur comprend la vaste zone montagneuse du sud des Alpes. Cette partie de la région inclut sept bassins de montagne qui jouent un rôle particulier dans l’économie régionale, lié à la présence des stations de sports d’hiver [Martinelli, 2007 ; pour en savoir plus (5)]. Le poids important du tourisme dans leur économie et la forte présence de résidences secondaires placent ces territoires face à des enjeux de mutations importants. Parmi ces enjeux, figure le fait de continuer à attirer et retenir des résidents permanents et de leur procurer emplois et services, notamment dans un contexte de changement climatique affectant l’économie du ski. Les stations des Alpes du Sud y seront parmi les plus exposées d’ici 2050 [Cour des comptes, 2024 ; pour en savoir plus (6)].

En 2022, 83 700 habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur résident à titre principal dans l’un de ces sept bassins de montagne, soit moins de 2 % de la population régionale (figure 1). Les bassins du Grand Briançonnais, du Guillestrois et de l’Embrunais, situés le long de la Durance, en regroupent à eux seuls 64 % de ces habitants.

graphiqueFigure 1 – Les bassins de montagne de Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Les données ne sont pas diffusables.

- Source : Insee, recensement de population 2021, données carroyées.

Dans l’ensemble, la population des bassins de montagne se concentre nettement moins dans des communes urbaines ou des bourgs ruraux que la population de la région : moins de cinq habitants sur dix y résident, contre plus de neuf sur dix dans la région. Plus de cinq habitants sur dix vivent donc dans une commune où l’habitat est majoritairement dispersé ou très dispersé. Ainsi, les habitants des bassins de montagne résident plus souvent dans des petites communes que les habitants de l’ensemble de la région : 22 % vivent dans une commune de moins de 500 habitants, contre moins de 2 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les disparités sont toutefois marquées entre bassins. Avec sept habitants sur dix vivant dans l’ensemble urbain de Briançon ou dans des bourgs ruraux, le bassin du Grand Briançonnais contraste avec ceux du Haut-Var-Tinée et du Queyras, qui ne comprennent ni commune urbaine, ni bourg rural.

La croissance démographique fléchit fortement durant la dernière décennie

Entre 1962 et 2022, le nombre d’habitants des bassins de montagne de la région a progressé de 45 %, soit 0,6 % par an en moyenne. C’est deux fois plus que dans les communes de montagne de France métropolitaine (+20 %, figure 2). L’augmentation est comparable à la hausse observée en France métropolitaine (+42 %), mais plus faible que celle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur durant la même période (+83 %).

tableauFigure 2 – Évolution de la population des bassins de montagne de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des communes de montagne de France métropolitaine depuis 1962

| Année | Grand Briançonnais | Champsaur-Valgaudemar et Dévoluy | Embrunais | Guillestrois | Queyras | Vallées alpines des Alpes-de-Haute-Provence | Haut-Var-Tinée | Ensemble des bassins de montagne | Communes de montagne de France métropolitaine |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1962 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1968 | 105 | 97 | 104 | 102 | 97 | 99 | 96 | 101 | 101 |

| 1975 | 113 | 98 | 107 | 111 | 99 | 103 | 95 | 105 | 101 |

| 1982 | 124 | 97 | 122 | 137 | 113 | 108 | 100 | 114 | 103 |

| 1990 | 138 | 98 | 137 | 143 | 115 | 117 | 108 | 123 | 106 |

| 1999 | 142 | 101 | 152 | 147 | 125 | 124 | 111 | 130 | 109 |

| 2006 | 151 | 111 | 171 | 155 | 126 | 132 | 120 | 140 | 114 |

| 2011 | 155 | 118 | 176 | 165 | 124 | 134 | 130 | 145 | 117 |

| 2016 | 158 | 118 | 183 | 162 | 122 | 132 | 130 | 147 | 119 |

| 2022 | 147 | 122 | 193 | 169 | 110 | 132 | 129 | 145 | 120 |

- Source : Insee, recensements de la population de 1962 à 2022.

graphiqueFigure 2 – Évolution de la population des bassins de montagne de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des communes de montagne de France métropolitaine depuis 1962

- Source : Insee, recensements de la population de 1962 à 2022.

Dans l’ensemble, la population des bassins de montagne a crû régulièrement entre 1962 et 2010. Elle a plus particulièrement augmenté dans les bassins situés le long de l’axe de la Durance. Dans le Grand Briançonnais et le Guillestrois, la population a crû fortement dès les années 1960, portée par le développement des grandes stations de ski et le dynamisme de l’emploi consécutif. Dans l’Embrunais, la croissance démographique est très marquée à partir du milieu des années 1970. En revanche, dans les autres bassins, la population a augmenté moins rapidement, et cette croissance n’a démarré que plus tard : au milieu des années 1970 dans les vallées alpines des Alpes-de-Haute-Provence, le Queyras et le Haut-Var-Tinée ; dans les années 1990 dans le bassin du Champsaur-Valgaudemar et Dévoluy.

Depuis 2010, la population des bassins de montagne cesse de croître. Elle diminue dans le Grand Briançonnais et le Queyras. Seul l’Embrunais continue à gagner nettement des habitants, au même rythme que les années précédentes. Les autres bassins voient leur population stagner.

Ce fléchissement de la croissance démographique s’accompagne d’un vieillissement de la population des bassins de montagne, davantage marqué qu’en Provence-Alpes-Côte d'Azur et qu’en France métropolitaine. Entre 2012 et 2022, l’âge médian s’est élevé de cinq ans dans les bassins de montagne (44 à 49 ans). Cette hausse est de deux ans dans l’ensemble de la région (passant de 42 à 44 ans). En 2022, un quart des habitants des zones de montagne ont 65 ans ou plus, une proportion semblable à celle de l’ensemble de la région mais plus élevée qu’en France métropolitaine (21 %, figure 3). Les habitants sont plus âgés dans le bassin du Queyras que dans ceux du Grand Briançonnais ou du Guillestrois.

tableauFigure 3 – Indicateurs démographiques et sociaux des bassins de montagne, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de France métropolitaine

| Territoire | Nombre d’habitants | Part des habitants ayant 65 ans ou plus (en %) | Part des résidences secondaires dans le parc de logements (en %) | Niveau de vie mensuel médian (en euros) | Taux de pauvreté (en %) | Part des habitants à plus de 15 minutes de la gamme d’équipements intermédiaire* (en %) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Grand Briançonnais | 24 600 | 23 | 61 | 1 820 | 14,8 | 6 |

| Champsaur-Valgaudemar et Dévoluy | 12 400 | 27 | 66 | 1 810 | 14,9 | 31 |

| Embrunais | 16 900 | 28 | 50 | 1 850 | 13,8 | 7 |

| Guillestrois | 6 700 | 23 | 69 | 1 810 | 14,3 | 9 |

| Queyras | 2 100 | 31 | 74 | 1 740 | 16,5 | 100 |

| Vallées alpines des Alpes-de-Haute-Provence | 12 800 | 28 | 72 | 1 750 | 18,1 | 54 |

| Haut-Var-Tinée | 8 100 | 28 | 71 | 1 800 | 18,1 | 100 |

| Ensemble des bassins de montagne | 83 700 | 26 | 65 | 1 810 | 15,4 | 29 |

| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 5 170 300 | 24 | 17 | 1 900 | 17,4 | 2 |

| France métropolitaine | 65 846 300 | 21 | 10 | 1 920 | 14,9 | 3 |

- * moyenne des 45 équipements.

- Sources : Insee, recensement de la population 2022, Base permanente des équipements 2024, Distancier Metric - OSRM, © les contributeurs d’OpenStreetMap et du projet OSRM ;Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2021.

Les installations excèdent les départs, hormis chez les jeunes adultes

La croissance démographique de 1962 à 2010 est liée en premier lieu à un nombre d’installations de nouveaux résidents qui excède celui des départs. Sur cette période, cet excédent migratoire concerne tous les bassins de montagne de la région et contribue à faire croître la population de 0,5 % par an en moyenne. Durant cette période, l’excédent migratoire est plus particulièrement marqué dans l’Embrunais et les vallées du Haut-Var ou de la Tinée. Dans le Champsaur-Valgaudemar et Dévoluy, l’excédent des installations sur les départs reste modéré jusqu’aux années 1990 mais progresse nettement par la suite. Au niveau de l’ensemble des bassins de montagne, l’excédent des naissances sur les décès porte également la croissance de la population entre 1962 et 2010, mais dans une moindre mesure (+0,2 % par an en moyenne). Toutefois, sur cette période, le solde naturel est déjà négatif dans des bassins où les habitants sont plus âgés, comme le bassin du Champsaur-Valgaudemar et Dévoluy ou celui du Haut-Var-Tinée, y obérant la croissance démographique.

Entre 2010 et 2022, avec un nombre de décès supérieur à celui des naissances, le solde naturel contribue négativement à la variation du nombre d’habitants des bassins de montagne (-0,2 % par an). Sur cette même période, la croissance liée à l’excédent migratoire se réduit nettement (+0,2 % par an en moyenne). Sur la période plus récente, de 2016 à 2022, les installations demeurent supérieures aux départs dans les bassins du Haut-Var-Tinée, du Champsaur-Valgaudemar et Dévoluy et de l’Embrunais. Dans le Grand Briançonnais, les arrivées compensent à peine les départs, alors que le Queyras perd des habitants au jeu des migrations.

En 2021, les départs excèdent les installations chez les jeunes de 18 à 25 ans, ce qui est une caractéristique des territoires disposant d’une faible offre d’enseignement dans le supérieur. Aux âges plus élevés, les bassins de montagne gagnent dans leur ensemble des habitants, en particulier chez les trentenaires et les personnes ayant entre 55 et 64 ans.

Parmi les personnes qui se sont installées dans un bassin de montagne en 2021, 57 % habitaient déjà en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la plupart hors d’un bassin de montagne. La provenance géographique des nouveaux habitants varie fortement d’un bassin à l’autre. Les nouveaux résidents du bassin Haut-Var-Tinée habitaient le plus souvent déjà dans le département des Alpes-Maritimes un an auparavant (69 %). Dans le Grand Briançonnais, les provenances sont beaucoup plus variées : 61 % des nouveaux résidents habitaient hors de la région, dont 16 % en Île-de-France.

Deux logements sur trois sont des résidences secondaires

En 2022, les bassins de montagne de Provence-Alpes-Côte d’Azur comptent 139 200 logements. Entre 1968 et 2022, le parc immobilier a été multiplié par 3,8, contre 1,4 pour la population. C’est davantage que dans la région (2,4) ou qu’en France métropolitaine, où le nombre de logements a doublé.

Durant cette période, du fait notamment du développement du tourisme d’hiver, le nombre de résidences secondaires a été multiplié par sept, contre quatre dans la région. Le nombre de résidences principales a également progressé mais beaucoup moins rapidement (doublement).

Les résidences secondaires sont ainsi devenues majoritaires dans les bassins de montagne : elles représentent deux logements sur trois depuis les années 1990, contre un sur trois en 1968. Dans les bassins du Queyras ou les vallées du Haut-Var et de la Tinée, elles pèsent encore plus fortement dans le parc immobilier, avec trois logements sur quatre. En 2022, 17 % des résidences secondaires de la région sont situées dans ces seuls bassins de montagne.

Des habitants qualifiés mais des emplois qui le sont moins

Les domaines d’activité des emplois occupés localement ont nettement évolué en cinquante ans. Le poids de l’agriculture dans l’emploi total des bassins de montagne s’est fortement réduit, passant de 18 % des emplois occupés en 1975 à 4 % en 2022. Cette évolution est davantage marquée que dans la région sur la même période (de 7 % à 2 %). La mutation est particulièrement notable dans le Champsaur-Valgaudemar et Dévoluy (de 34 % à 10 %) et le Queyras (de 30 % à 4 %).

Aujourd’hui, le tertiaire pèse pour huit emplois sur dix dans l’ensemble des zones de montagne, une proportion identique à celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les activités publiques ou parapubliques ou d’économie « administrée » (administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale) représentent un emploi sur trois, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’emploi local dépend fortement du tourisme. En 2022, au niveau de l’ensemble des bassins, près de quatre emplois salariés sur dix lui sont liés, contre un sur dix dans l’ensemble de la région. C’est même davantage dans les bassins du Queyras ou du Haut-Var-Tinée (plus de cinq emplois salariés sur dix). Parmi les emplois non salariés, trois sur dix dépendent du tourisme (contre un sur dix dans la région).

Dans les bassins de montagne de la région, seules 12 % des personnes non scolarisées âgées de 20 à 64 ans n’ont aucun diplôme, contre 18 % dans la région (figure 4). Ellles détiennent aussi souvent un diplôme du supérieur et plus souvent le baccalauréat ou un CAP ou un BEP. Les personnes résidant dans le Grand Briançonnais ou l’Embrunais sont plus souvent diplômées du supérieur que celles qui résident dans les bassins du Haut-Var-Tinée ou des vallées alpines des Alpes-de-Haute-Provence. Plus souvent détenteurs d’un diplôme, les habitants des bassins de montagne exercent aussi plus fréquemment une activité professionnelle que ceux de la région dans son ensemble, et ce quel que soit leur âge. Le Queyras et le Guillestrois sont les bassins dans lesquels les habitants sont le plus souvent en emploi.

tableauFigure 4a – Caractéristiques des personnes

| Territoire | BEPC ou moins | CAP ou BEP | Baccalauréat | Diplôme d'études post-baccalauréat | Ensemble |

|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble des bassins de montagne | 12 | 25 | 23 | 40 | 100 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 18 | 23 | 20 | 40 | 100 |

- Note : En raison des arrondis, la somme des modalités peut différer de 100.

- Champ : Personnes de 20 à 64 ans non scolarisées.

- Source : Insee, recensement de la population 2022.

graphiqueFigure 4a – Caractéristiques des personnes

- Note : En raison des arrondis, la somme des modalités peut différer de 100.

- Champ : Personnes de 20 à 64 ans non scolarisées.

- Source : Insee, recensement de la population 2022.

Les emplois de cadres ou professions intellectuelles supérieures sont toutefois deux fois moins présents dans les bassins de montagne que dans la région (9 % des emplois salariés contre 18 %), tandis que ceux d’employés ou d’ouvriers sont plus fréquents. Ceci mène à la surqualification de nombreux salariés, quel que soit le niveau de diplôme : 24 % des emplois salariés des bassins de montagne sont occupés par des actifs surdiplômés, contre 18 % dans la région.

Des déplacements domicile-travail plus longs dans le Haut-Var-Tinée

Parmi les actifs en emploi qui résident dans les bassins de montagne, un sur deux parcourt 4,5 km ou plus pour se rendre sur son lieu de travail. Ce seuil est inférieur à ce qu’il est dans la région (6,1 km). Il est le plus faible dans le Grand Briançonnais (2,5 km), mais atteint 7,9 km dans le Haut-Var-Tinée, où les actifs parcourent plus souvent des distances importantes.

Localement, la proximité de villes de taille importante ou moyenne peut renforcer l’offre d’emplois, à la condition de s’y déplacer pour aller travailler. Dans le bassin du Champsaur-Valgaudemar et Dévoluy, un actif résident sur quatre travaille dans la commune de Gap, située hors du bassin. Certains déplacements se font aussi sur des distances importantes : plus de 20 % des actifs qui résident dans le bassin du Haut-Var-Tinée se déplacent jusqu’à Nice ou vers ses communes limitrophes. Ainsi, un actif sur quatre de ce bassin parcourt plus de 50 km pour se rendre sur son lieu de travail.

S’éloigner de son lieu de résidence pour aller travailler est davantage le fait des plus diplômés. Les nouveaux résidents se déplacent aussi plus souvent que les autres. Pour certains de ces nouveaux arrivants, l’installation dans une zone de montagne se ferait donc avec la perspective, choisie ou contrainte, de se déplacer vers les territoires voisins pour aller travailler.

Un accès aux équipements plus aisé dans les bassins situés le long de la Durance

Un accès aisé aux services de la vie quotidienne contribue à l’attractivité des territoires. Dans l’ensemble, l’accès aux équipements à destination de la population se fait beaucoup moins rapidement dans les bassins de montagne que dans l’ensemble de la région : 29 % des habitants des bassins de montagne résident à plus de 15 minutes en moyenne des équipements de la gamme intermédiaire, contre 2 % des habitants de la région.

Abritant les communes les plus grandes et développant des fonctions touristiques importantes, les bassins situés le long de la Durance sont ceux où les habitants sont le moins souvent éloignés des points d’accès aux services.

En revanche, la majorité des habitants des bassins du Queyras ou des vallées alpines des Alpes-de-Haute-Provence sont éloignés des services de la gamme intermédiaire et de la gamme supérieure. C’est aussi le cas des habitants du bassin du Haut-Var-Tinée : quasiment tous sont à plus de 15 minutes en voiture d’un supermarché et trois sur quatre résident à plus de 30 minutes d’un établissement de soins de courte durée. Dans ce bassin, cet éloignement se cumule avec celui de l’emploi pour une part non négligeable des actifs.

Des revenus et des inégalités de niveau de vie plus faibles que dans la région

En 2021, un habitant des bassins de montagne sur deux a un niveau de vie supérieur ou égal à 1 810 euros mensuels, un montant inférieur à celui de la région (1 900 euros). Les inégalités de niveau de vie sont moins marquées qu’au niveau régional. Les 10 % les plus aisés ont un niveau de vie supérieur à 3 020 euros, un seuil inférieur à celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur (3 430 euros). À l’opposé, les 10 % de personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à 1 000 euros mensuels, seuil supérieur à celui de la région (940 euros). De façon liée, la pauvreté est en moyenne moins fréquente dans les bassins de montagne que dans la région. Le taux de pauvreté y est de 15,4 %, contre 17,4 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cet écart peut notamment être mis en relation avec une meilleure insertion dans l’emploi des habitants de ces bassins.

Encadré : Partenariat

Cette étude a été réalisée en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Sources

Les données sur les habitants et les emplois des bassins sont issues des recensements de la population.

La part de l’emploi liée au tourisme est calculée à partir de la Base Tous salariés et de la Base non salariés de 2022.

Les niveaux de vie et le taux de pauvreté proviennent du Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2021.

La Base permanente des équipements 2024 associée au distancier Metric – OSRM permet de déterminer l’éloignement des habitants des services de la vie quotidienne (« équipements »).

Définitions

Dans cette étude, sept bassins de montagne sont distingués. Ils ont été définis avec les comités départementaux du tourisme dans une étude de l’Insee sur le travail saisonnier [Martinelli, 2007 ; pour en savoir plus (5)].

Les communes urbaines sont les communes densément peuplées et les communes de densité intermédiaire au sens de la grille communale de densité 2022. Les autres communes sont dites « rurales ». Elles comprennent notamment les bourgs ruraux.

Les communes de montagne sont les communes assujetties, pour tout ou partie, aux dispositions relatives à l’urbanisme de la loi Montagne. Les bassins de montagne de Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupent uniquement des communes de montagne au sens de la loi Montagne. Ils représentent 25 % des communes de montagne de la région et 21 % de leur population.

Les migrations résidentielles sont les installations et départs d’habitants dans un territoire ou depuis celui-ci, à titre de résidence principale. Le solde migratoire est la différence entre ces installations et ces départs. Lorsqu’il est positif, on parle d’excédent migratoire.

Le solde naturel est la différence entre le nombre des naissances et celui des décès.

Un actif surdiplômé détient un niveau de diplôme qui dépasse ce qui est attendu pour l’emploi occupé.

Un équipement est un service, marchand ou non, accessible à la population : piscine, gare, commerce, médecin généraliste, etc. Trois gammes d’équipements (gamme de proximité, gamme intermédiaire et gamme supérieure) réunissent chacune les équipements qui présentent des logiques d’implantation voisines.

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (UC). Il est le même pour tous les individus d'un même ménage.

Le taux de pauvreté est la part de personnes pauvres. Un ménage et les personnes qui le composent sont considérés comme pauvres lorsque le niveau de vie du ménage est inférieur au seuil de pauvreté. Ce seuil est fixé à 60 % du niveau de vie médian de la France métropolitaine, soit 1 154 euros mensuels en 2021.

Pour en savoir plus

(1) Retrouvez davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) Marais R., Sanzeri O., « Nuits tropicales, journées de forte chaleur : la population de plus en plus exposée », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d'Azur no 103, mai 2024.

(3) Châtel F., Cochez, N., De Bellefon M.-P. , « Deux résidences secondaires sur trois sont détenues par un ménage de 60 ans ou plus », Insee Première no 1871, août 2021.

(4) Martinelli D., Monsef A., « Baisse de l’excédent migratoire dans les Hautes-Alpes », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d’Azur no 81, janvier 2020.

(5) Martinelli D., « Ouvrir dans un nouvel ongletPlus de 7 000 saisonniers d'hiver de la montagne en Provence-Alpes-Côte d’Azur », Sud Insee l’essentiel no 107, juin 2007.

(6) Cour des comptes, « Ouvrir dans un nouvel ongletLes stations de montagne face au changement climatique », Rapport public thématique, février 2024.