Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine ·

Novembre 2024 · n° 157

Insee Analyses Nouvelle-Aquitaine ·

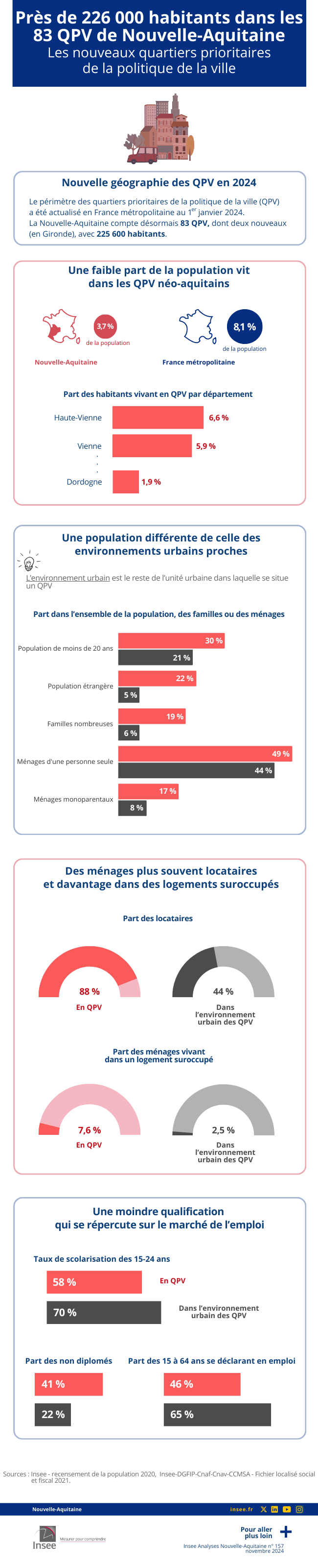

Novembre 2024 · n° 157 Près de 226 000 habitants dans les 83 QPV de Nouvelle-Aquitaine Les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville

Près de 226 000 habitants dans les 83 QPV de Nouvelle-Aquitaine Les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville

En 2024, le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) a été actualisé.

En Nouvelle-Aquitaine, 225 600 habitants vivent dans un QPV, soit seulement 3,7 % de la population régionale contre 8,1 % en France métropolitaine. La Nouvelle-Aquitaine compte désormais 83 QPV dont deux nouveaux, en Gironde.

Les jeunes, les familles nombreuses et les étrangers sont plus représentés dans ces quartiers que dans les environnements urbains voisins. Les ménages y sont plus souvent constitués de personnes vivant seules ou de familles monoparentales. De plus, les résidents des QPV sont très majoritairement locataires. Ils vivent plus fréquemment en HLM et résident davantage dans des logements suroccupés, notamment les familles nombreuses.

Plus faiblement scolarisés et diplômés, ils s’insèrent plus difficilement sur le marché du travail et occupent des emplois plus précaires que dans les environnements urbains voisins. Ils sont majoritairement employés ou ouvriers.

- Au 1er janvier 2024, 83 QPV en Nouvelle-Aquitaine

- Une faible part de la population régionale vit en QPV

- La population néo-aquitaine des QPV est plus jeune et plus cosmopolite que celle située dans leurs environnements urbains voisins

- Plus de personnes seules et de familles monoparentales vivent dans les QPV

- Les ménages des QPV sont plus souvent locataires et vivent plus fréquemment en logement suroccupé

- Moins de jeunes scolarisés et diplômés dans les QPV

- Une moindre qualification qui se répercute sur le marché de l’emploi

- Encadré 1 - Les quartiers prioritaires de la politique de la ville

- Encadré 2 - Le taux de pauvreté monétaire varie du simple au triple selon le QPV de Nouvelle-Aquitaine

Au 1er janvier 2024, 83 QPV en Nouvelle-Aquitaine

Le périmètre des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de France métropolitaine a été actualisé au 1er janvier 2024 (encadré 1). En Nouvelle-Aquitaine, 83 quartiers bénéficient désormais de la politique de la ville, soit deux de plus que sur la période précédente (2014-2023). Ces deux nouveaux quartiers sont situés en Gironde : « Thorez-Goëlands » à Bègles qui compte 1 200 habitants et « Haut-Livrac » à Pessac avec 1 500 habitants. Les communes de Bègles et Pessac situées en périphérie de Bordeaux comptent à présent chacune trois QPV. Parmi les 81 quartiers maintenus, 17 restent inchangés suite à la révision du zonage. Pour les 64 autres, le contour a été revu.

La répartition des quartiers dans la région est hétérogène, allant d’un seul QPV en Creuse à 25 en Gironde. Les quartiers sont répartis dans 46 communes néo-aquitaines et 26 unités urbaines. L'unité urbaine de Bordeaux en compte 23, suivie de celles de Limoges (9 QPV), d’Angoulême (5), de Poitiers et de Bergerac (4). Les autres unités urbaines accueillent de 1 à 3 quartiers prioritaires.

Une faible part de la population régionale vit en QPV

Au 1er janvier 2020, 225 600 Néo-Aquitains vivent dans un QPV, soit 3,7 % de la population régionale, la deuxième part régionale la plus faible après la Bretagne (2,8 %). En France métropolitaine cette part atteint 8,1 %, tirée vers le haut par les régions Île-de-France (13,9 %), Hauts-de-France (12,6 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (10,6 %). Au 1er janvier 2018, 208 800 personnes résidaient dans un QPV avec les contours de 2014. La part de la population régionale concernée par la politique de la ville est stable.

En Nouvelle-Aquitaine, la population habitant en QPV est de taille hétérogène d’un quartier à l’autre. Les QPV les plus peuplés sont « Palmer-Saraillère-8 mai 45-Dravemont » (10 500 habitants) situé dans l’unité urbaine de Bordeaux, et « Couronneries Saint-Eloi » (10 400 habitants) au sein de l’unité urbaine de Poitiers. À l'inverse, un tiers des QPV ont une population comprise entre 1 000 et 1 500 personnes.

Les départements néo-aquitains les plus concernés par la politique de la ville sont la Haute-Vienne, où 6,6 % des habitants résident dans un QPV et la Vienne avec 5,9 %. À l'opposé se situe la Dordogne avec 1,9 % (figure 1).

tableauFigure 1 – Part de la population résidant en QPV en 2020 selon le département

| Numéro de département | Département | Région | Part de la population en QPV |

|---|---|---|---|

| 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,9 |

| 02 | Aisne | Hauts-de-France | 7,0 |

| 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 3,9 |

| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d Azur | 4,3 |

| 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d Azur | 1,0 |

| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d Azur | 6,4 |

| 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,6 |

| 08 | Ardennes | Grand Est | 7,4 |

| 09 | Ariège | Occitanie | 4,4 |

| 10 | Aube | Grand Est | 8,9 |

| 11 | Aude | Occitanie | 6,8 |

| 12 | Aveyron | Occitanie | 3,2 |

| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d Azur | 16,0 |

| 14 | Calvados | Normandie | 4,6 |

| 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 1,6 |

| 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 4,4 |

| 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 3,4 |

| 18 | Cher | Centre-Val de Loire | 5,0 |

| 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 2,2 |

| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 4,6 |

| 22 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 2,2 |

| 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 2,1 |

| 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 1,9 |

| 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 9,3 |

| 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 5,9 |

| 27 | Eure | Normandie | 6,1 |

| 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 7,0 |

| 29 | Finistère | Bretagne | 2,5 |

| 2A | Corse-du-Sud | Corse | 4,3 |

| 2B | Haute-Corse | Corse | 6,0 |

| 30 | Gard | Occitanie | 10,3 |

| 31 | Haute-Garonne | Occitanie | 6,1 |

| 32 | Gers | Occitanie | 1,4 |

| 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 4,7 |

| 34 | Hérault | Occitanie | 9,3 |

| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 3,4 |

| 36 | Indre | Centre-Val de Loire | 5,1 |

| 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 6,8 |

| 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 5,6 |

| 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 3,6 |

| 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | 2,0 |

| 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 5,3 |

| 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 8,3 |

| 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 1,1 |

| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 4,4 |

| 45 | Loiret | Centre-Val de Loire | 7,3 |

| 46 | Lot | Occitanie | 0,8 |

| 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 4,0 |

| 48 | Lozère | Occitanie | 1,4 |

| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 5,5 |

| 50 | Manche | Normandie | 3,0 |

| 51 | Marne | Grand Est | 10,4 |

| 52 | Haute-Marne | Grand Est | 6,0 |

| 53 | Mayenne | Pays de la Loire | 2,2 |

| 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 6,9 |

| 55 | Meuse | Grand Est | 3,5 |

| 56 | Morbihan | Bretagne | 2,6 |

| 57 | Moselle | Grand Est | 6,5 |

| 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 3,4 |

| 59 | Nord | Hauts-de-France | 16,6 |

| 60 | Oise | Hauts-de-France | 8,8 |

| 61 | Orne | Normandie | 5,9 |

| 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 11,8 |

| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 4,2 |

| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 2,1 |

| 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | 3,9 |

| 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie | 6,5 |

| 67 | Bas-Rhin | Grand Est | 8,2 |

| 68 | Haut-Rhin | Grand Est | 8,7 |

| 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 10,3 |

| 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 3,5 |

| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 4,8 |

| 72 | Sarthe | Pays de la Loire | 5,5 |

| 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,9 |

| 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,0 |

| 75 | Paris | Île-de-France | 5,7 |

| 76 | Seine-Maritime | Normandie | 9,7 |

| 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France | 6,4 |

| 78 | Yvelines | Île-de-France | 7,3 |

| 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 2,3 |

| 80 | Somme | Hauts-de-France | 6,7 |

| 81 | Tarn | Occitanie | 5,2 |

| 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie | 4,2 |

| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d Azur | 6,0 |

| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d Azur | 12,3 |

| 85 | Vendée | Pays de la Loire | 1,1 |

| 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 5,9 |

| 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 6,6 |

| 88 | Vosges | Grand Est | 4,3 |

| 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 5,2 |

| 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 11,2 |

| 91 | Essonne | Île-de-France | 13,9 |

| 92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 6,1 |

| 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 41,9 |

| 94 | Val-de-Marne | Île-de-France | 12,7 |

| 95 | Val-d'Oise | Île-de-France | 18,5 |

- Note : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

- Lecture : En 2020, 1,9 % des habitants du département de la Dordogne résident dans un QPV.

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

graphiqueFigure 1 – Part de la population résidant en QPV en 2020 selon le département

- Note : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

- Lecture : En 2020, 1,9 % des habitants du département de la Dordogne résident dans un QPV.

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

La population néo-aquitaine des QPV est plus jeune et plus cosmopolite que celle située dans leurs environnements urbains voisins

En Nouvelle-Aquitaine, les habitants des QPV sont plus jeunes que ceux de leurs environnements urbains voisins , c’est-à-dire le reste de l’unité urbaine dans laquelle se situe le QPV (figure 2). Ainsi, les jeunes de moins de 20 ans représentent 30 % de la population, contre 21 % dans les environnements urbains. Ceci s’explique en partie par la présence de familles nombreuses (avec trois enfants ou plus) dont la part y est trois fois plus élevée que dans les environnements urbains proches. À l’inverse, la part des personnes de 60 ans ou plus y est plus faible (21 % contre 29 %).

Par ailleurs, les personnes étrangères représentent 22 % de la population des QPV. Cette part est quatre fois plus élevée que dans les environnements urbains.

tableauFigure 2 – Répartition par âge et sexe des habitants des QPV et des environnements urbains en 2020 en Nouvelle-Aquitaine

| Tranche d’âge | QPV | Environnements urbains | ||

|---|---|---|---|---|

| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |

| De 0 à 4 | 7,2 | 8,5 | 4,2 | 4,9 |

| De 5 à 9 | 7,0 | 8,5 | 4,7 | 5,5 |

| De 10 à 14 | 6,3 | 7,9 | 4,9 | 5,7 |

| De 15 à 19 | 6,8 | 8,3 | 6,1 | 6,9 |

| De 20 à 24 | 6,7 | 7,5 | 6,7 | 7,3 |

| De 25 à 29 | 6,4 | 6,7 | 5,6 | 6,3 |

| De 30 à 34 | 6,4 | 6,3 | 5,6 | 6,1 |

| De 35 à 39 | 6,1 | 6,4 | 5,8 | 6,2 |

| De 40 à 44 | 5,6 | 6,2 | 5,8 | 6,2 |

| De 45 à 49 | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |

| De 50 à 54 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 6,5 |

| De 55 à 59 | 5,6 | 5,2 | 6,3 | 6,3 |

| De 60 à 64 | 5,2 | 4,5 | 6,4 | 5,9 |

| De 65 à 69 | 5,0 | 3,9 | 6,5 | 5,9 |

| De 70 à 74 | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 |

| De 75 à 79 | 3,2 | 2,1 | 4,1 | 3,5 |

| De 80 à 84 | 2,8 | 1,6 | 3,6 | 2,7 |

| De 85 à 89 | 2,3 | 1,0 | 2,9 | 1,7 |

| De 90 à 94 | 1,2 | 0,4 | 1,7 | 0,7 |

| De 95 à 99 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | 0,2 |

| 100 ou plus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Note : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

- Lecture : En 2020, 7,2 % des femmes résidant dans un QPV néo-aquitain ont entre 0 et 4 ans, contre 4,2 % dans les environnements urbains de ces QPV.

- Source : Insee, recensement de la population 2020

graphiqueFigure 2 – Répartition par âge et sexe des habitants des QPV et des environnements urbains en 2020 en Nouvelle-Aquitaine

- Note : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

- Lecture : En 2020, 7,2 % des femmes résidant dans un QPV néo-aquitain ont entre 0 et 4 ans, contre 4,2 % dans les environnements urbains de ces QPV.

- Source : Insee, recensement de la population 2020

Plus de personnes seules et de familles monoparentales vivent dans les QPV

Un ménage sur deux résidant en QPV est composé d’une seule personne (5 points de plus que dans leurs environnements urbains) (figure 3). Cela place la région en deuxième position derrière la Bretagne, la moyenne métropolitiaine des QPV s'établissant à 40 %. Notamment, les ménages composés d'une femme seule sont plus fréquents dans les quartiers néo-aquitains que dans l’ensemble des QPV métropolitains.

Les personnes seules en QPV de la région sont moins jeunes : 12 % ont entre 20 et 29 ans, contre 19 % dans les environnements urbains. Près de la moitié ont plus de 60 ans, comme dans leur environnement proche. Les jeunes de 20 à 29 ans vivent plus fréquemment chez leurs parents en quartiers prioritaires : 26 % d’entre eux contre 20 % dans les environnements urbains.

Un tiers des ménages est composé de familles avec enfants : la moitié sont des couples avec enfant(s), l’autre des familles monoparentales. La proportion de ces dernières en QPV est deux fois plus élevée que dans les environnements urbains : 17 % contre 8 %.

tableauFigure 3 – Structure familiale des ménages en QPV et dans leurs environnements urbains en 2020

| Situation | Homme seul | Femme seule | Famille monoparentale | Couple avec enfant(s) | Couple sans enfant | Ménage complexe |

|---|---|---|---|---|---|---|

| QPV de Nouvelle-Aquitaine | 21 | 28 | 17 | 17 | 12 | 5 |

| Environnements urbains de Nouvelle-Aquitaine | 18 | 26 | 8 | 19 | 25 | 3 |

| QPV de France métropolitaine | 19 | 21 | 17 | 24 | 13 | 6 |

| Environnements urbains de France métropolitaine | 18 | 24 | 9 | 22 | 24 | 4 |

- Notes : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un ménage complexe est un ménage qui n’est pas composé exclusivement soit d’une personne seule, soit d’une seule famille (couple avec ou sans enfants, famille monoparentale).

- Lecture : En 2020, 21 % des ménages résidant dans un QPV de Nouvelle-Aquitaine sont des hommes seuls, contre 18 % dans leurs environnements urbains. Dans l'ensemble des QPV de France métropolitaine, cette proportion est de 19 % et de 18 % dans leurs environnements urbains.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

graphiqueFigure 3 – Structure familiale des ménages en QPV et dans leurs environnements urbains en 2020

- Notes : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un ménage complexe est un ménage qui n’est pas composé exclusivement soit d’une personne seule, soit d’une seule famille (couple avec ou sans enfants, famille monoparentale).

- Lecture : En 2020, 21 % des ménages résidant dans un QPV de Nouvelle-Aquitaine sont des hommes seuls, contre 18 % dans leurs environnements urbains. Dans l'ensemble des QPV de France métropolitaine, cette proportion est de 19 % et de 18 % dans leurs environnements urbains.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

Les ménages des QPV sont plus souvent locataires et vivent plus fréquemment en logement suroccupé

Près de 9 habitants des QPV néo-aquitains sur 10 louent leur résidence principale et, dans une même proportion, vivent dans un appartement, alors que les habitants des environnements urbains sont majoritairement propriétaires et vivent dans des maisons. Les habitants des QPV de la région sont également plus souvent locataires d’appartements appartenant à un organisme HLM.

Bien que la taille moyenne des ménages soit équivalente dans et hors QPV (2,1 personnes), les ménages des quartiers prioritaires vivent plus souvent dans un logement suroccupé : 7,6 % d’entre eux contre 2,5 % dans les environnements urbains. Il y a, notamment, moins de grands logements (5 pièces ou plus) pouvant accueillir les familles nombreuses. Ainsi, 33 % d’entre elles habitent un logement suroccupé (13 % dans les environnements urbains).

Moins de jeunes scolarisés et diplômés dans les QPV

La scolarisation des jeunes résidant dans les QPV est moins fréquente que dans les environnements urbains, en raison de sorties plus précoces du système éducatif : seuls 58 % des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont scolarisés contre 70 % dans les environnements urbains. Alors que dans les environnements urbains, les jeunes femmes sont plus souvent en études (72 % contre 67 % pour les jeunes hommes), cette différence n’existe pas dans les QPV où elles quittent le système scolaire aussi tôt que leurs homologues masculins.

Les habitants des QPV sont aussi moins souvent titulaires d’un diplôme : 41 % déclarent n’avoir aucun diplôme contre 22 % dans le reste de l’unité urbaine. Les femmes sont moins souvent diplômées que les hommes mais cet écart est plus marqué dans les QPV (44 % des femmes n’ont aucun diplôme, contre 37 % des hommes) que dans les environnements urbains (24 % contre 19 %).

De plus, les habitants des QPV déclarent détenir plus souvent un diplôme d’un niveau CAP/BEP et moins régulièrement d'un niveau supérieur. En effet, au niveau baccalauréat ou équivalent, 16 % des habitants des QPV en détiennent un contre 18 % dans les environnements urbains. Au niveau BAC+2 ou supérieur, l’écart se creuse avec respectivement 17 % de diplômés et 37 %.

Enfin, deux fois plus de jeunes en QPV, âgés de 16 à 25 ans, ne sont ni en emploi ni en études : 28 % contre 13 % dans les environnements urbains. Les jeunes femmes des QPV sont davantage concernées par cette situation (29 % contre 26 % des jeunes hommes), alors que dans l'ensemble des QPV de France métropolitaine, cette différence n’existe pas, hommes et femmes étant également touchés (27 %).

Une moindre qualification qui se répercute sur le marché de l’emploi

Les habitants des QPV âgés de 15 à 64 ans connaissent une insertion plus difficile sur le marché du travail. Seule environ la moitié d’entre eux déclarent être en emploi contre deux personnes sur trois dans les environnements urbains (figure 4).

L’écart entre les taux d’emploi des femmes et des hommes y est également plus marqué : 9 points d'écart (42 % des femmes en emploi et 51 % des hommes), contre 4 points d'écart dans les environnements urbains (63 % des femmes en emploi et 67 % des hommes).

L’insertion est également plus difficile pour les étrangers résidant dans les QPV, avec un taux d’emploi de 41 % contre 54 % dans les environnements urbains.

Par ailleurs le taux de chômage est plus élevé dans les QPV : près de trois actifs (personne en emploi ou au chômage) sur dix se déclarent au chômage contre un sur dix dans les environnements urbains.

tableauFigure 4 – Situation sur le marché du travail des habitants des QPV et des environnements urbains en 2020

| Indicateurs | QPV de Nouvelle-Aquitaine | Environnements urbains de Nouvelle-Aquitaine | QPV de France métropolitaine | Environnements urbains de France métropolitaine |

|---|---|---|---|---|

| Taux d’emploi | 46 | 65 | 47 | 66 |

| Part des contrats à durée limitée | 27 | 14 | 23 | 13 |

| Part des contrats à temps partiel | 25 | 16 | 22 | 16 |

| Taux de chômage | 30 | 12 | 28 | 12 |

| Taux d’activité | 66 | 74 | 65 | 75 |

- Notes : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le taux d’emploi, le taux de chômage et le taux d’activité sont calculés à partir du recensement de la population. Une personne en emploi au sens du recensement de la population (ou au chômage, respectivement) ne l’est pas forcément au sens du Bureau international du travail (BIT), et inversement.

- Lecture : En 2020, 46 % des habitants des QPV néo-aquitains ayant entre 15 et 64 ans sont en emploi au sens du recensement de la population (65 % dans les environnements urbains voisins). 47 % des habitants des QPV de l'ensemble de la France métropolitaine ayant entre 15 et 64 ans sont en emploi au sens du recensement de la population (66 % dans les environnements urbains voisins).

- Champ : France métropolitaine, population âgée de 15 à 64 ans pour les taux d’emploi et les taux d’activité, population active pour le taux de chômage, population en emploi pour le temps partiel.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

graphiqueFigure 4 – Situation sur le marché du travail des habitants des QPV et des environnements urbains en 2020

- Notes : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville. Le taux d’emploi, le taux de chômage et le taux d’activité sont calculés à partir du recensement de la population. Une personne en emploi au sens du recensement de la population (ou au chômage, respectivement) ne l’est pas forcément au sens du Bureau international du travail (BIT), et inversement.

- Lecture : En 2020, 46 % des habitants des QPV néo-aquitains ayant entre 15 et 64 ans sont en emploi au sens du recensement de la population (65 % dans les environnements urbains voisins). 47 % des habitants des QPV de l'ensemble de la France métropolitaine ayant entre 15 et 64 ans sont en emploi au sens du recensement de la population (66 % dans les environnements urbains voisins).

- Champ : France métropolitaine, population âgée de 15 à 64 ans pour les taux d’emploi et les taux d’activité, population active pour le taux de chômage, population en emploi pour le temps partiel.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

Lorsque les habitants des QPV parviennent à obtenir un emploi, leur situation sur le marché du travail reste plus précaire que celle des habitants des environnements urbains : 27 % des personnes en emploi déclarent être sous contrat à durée limitée, soit presque deux fois plus que dans les environnements urbains. Cette précarité touche davantage les étrangers résidant dans les QPV dont 37 % se déclarent sous contrat à durée limitée. Elle est également plus marquée en Nouvelle-Aquitaine que dans l'ensemble des QPV de France métropolitaine où la part des emplois à durée limitée atteint 23 %.

Par ailleurs, 25 % des habitants des QPV travaillent à temps partiel contre seulement 16 % dans les environnements urbains.

Les habitants en quartiers prioritaires se distinguent également par leur profession (emploi actuel ou dernier emploi occupé pour les personnes au chômage) (figure 5). En effet, 38 % d’entre eux sont employés et 36 % ouvriers, contre seulement 29 % et 17 % des habitants des environnements urbains. À l’inverse, dans les quartiers prioritaires seulement 10 % des résidents sont des artisans ou des cadres contre 26 % dans les environnements urbains.

tableauFigure 5 – Catégorie socioprofessionnelle des personnes actives dans les QPV et dans leurs environnements urbains en Nouvelle-Aquitaine en 2020

| Catégorie socioprofessionnelle | QPV | Environnements urbains |

|---|---|---|

| Artisans et cadres | 10 | 26 |

| Professions intermédiaires | 16 | 28 |

| Employés | 39 | 29 |

| Ouvriers | 36 | 17 |

- Note : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

- Lecture : En 2020 en Nouvelle-Aquitaine, 36 % des personnes actives en QPV sont des ouvriers, contre 17 % dans les environnements urbains.

- Champ : Nouvelle-Aquitaine, population active hors agriculteurs.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

graphiqueFigure 5 – Catégorie socioprofessionnelle des personnes actives dans les QPV et dans leurs environnements urbains en Nouvelle-Aquitaine en 2020

- Note : QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville.

- Lecture : En 2020 en Nouvelle-Aquitaine, 36 % des personnes actives en QPV sont des ouvriers, contre 17 % dans les environnements urbains.

- Champ : Nouvelle-Aquitaine, population active hors agriculteurs.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

Encadré 1 - Les quartiers prioritaires de la politique de la ville

La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle se déploie sur des territoires infra-urbains appelés « Quartiers Prioritaires de la politique de la ville » (QPV), créés par la loi Lamy du 21 février 2014. Ces quartiers sont caractérisés par un écart de développement économique et social marqué avec le reste des unités urbaines dans lesquelles ils sont situés. Les QPV sont ainsi définis par le revenu médian de leurs habitants par unité de consommation, plus faible que dans le reste des unités urbaines environnantes.

À la suite de l’actualisation des quartiers prioritaires au 1er janvier 2024 pour la France métropolitaine, tous les départements sont dorénavant concernés. 1 362 QPV sont répartis sur le territoire, de façon très hétérogène. La Seine-Saint-Denis est le département où la part d'habitants vivant dans un tel quartier est la plus élevée (42 %), contre 1 % des habitants du Lot, des Hautes-Alpes, de la Vendée, de la Haute-Loire, du Gers et de la Lozère.

La mise à jour des QPV dans les territoires d’outre-mer s’effectuera en 2025.

Encadré 2 - Le taux de pauvreté monétaire varie du simple au triple selon le QPV de Nouvelle-Aquitaine

Les QPV recouvrent par construction des territoires où la pauvreté monétaire est particulièrement intense et concentrée. Les taux de pauvreté des 83 QPV de la région sont très variables d’un quartier à un autre. En 2021, ils s'échelonnent de 32 % pour le quartier « Alpilles-Vincennes-Bois fleuri » en Gironde (commune de Lormont) à 65 % pour le quartier « Rodrigues-Barleté » dans le Lot-et-Garonne (commune d’Agen) et celui de « Val de l’Aurence Sud » à Limoges. Ce taux est estimé à 14 % en Nouvelle-Aquitaine.

Sources

Le recensement de la population permet de déterminer les populations légales de la France et de ses communes. Il fournit également des statistiques sur les caractéristiques des habitants (sexe, âge, profession, nationalité, ect.) et de leurs logements (type de logement, type de construction, nombre de pièces, etc.).

Le dispositif Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) est une base de données qui regroupe des informations sociales et fiscales sur les ménages, permettant d’obtenir des indicateurs de niveau de vie, d'inégalité et de pauvreté à un niveau local infra-départemental.

Définitions

La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. Les unités urbaines sont construites en France métropolitaine et dans les DOM d’après la définition suivante : une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

Si l’unité urbaine se situe sur une seule commune, elle est dénommée ville isolée.

Si l’unité urbaine s’étend sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est dénommée agglomération multicommunale.

Si une de ces communes concentre moins de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu mais qu’elle y concentre 2 000 habitants ou plus alors elle constituera une unité urbaine isolée. L’agglomération de Paris désigne l’agglomération multicommunale contenant Paris. Enfin, on désigne par « commune hors unité urbaine », les communes non affectées à une unité urbaine.

Ces seuils, 200 mètres pour la continuité du bâti et 2 000 habitants pour la population des zones bâties, résultent de recommandations adoptées au niveau international. À titre d’exemple, dans le règlement européen encadrant le recensement de la population, des statistiques de population basées sur le zonage en unités urbaines sont attendues.

Le calcul de l’espace entre deux constructions est réalisé par l’analyse des bases de données sur le bâti de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Il tient compte des coupures du tissu urbain telles que cours d’eau en l’absence de ponts, gravières, dénivelés importants.

Depuis le découpage de 2010, certains espaces publics (cimetières, stades, aérodromes, parcs de stationnement…), terrains industriels ou commerciaux (usines, zones d’activités, centres commerciaux…) ont été traités comme des bâtis avec la règle des 200 mètres pour relier des zones de construction habitées, à la différence des découpages précédents où ces espaces étaient seulement annulés dans le calcul des distances entre bâtis.

Les unités urbaines sont redéfinies périodiquement. L’actuel zonage, daté de 2020, est établi en référence à la population connue au recensement de 2017 et sur la géographie administrative du territoire au 1er janvier 2020. L’exercice précédent, daté de 2010, reposait sur le recensement de 2007 et la géographie administrative du territoire au 1er janvier 2010.

Une première délimitation des villes et agglomérations avait été réalisée à l’occasion du recensement de 1954. De nouvelles unités urbaines ont ensuite été constituées lors des recensements de 1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999.

Les unités urbaines peuvent s’étendre sur plusieurs départements, voire traverser les frontières nationales (voir unité urbaine internationale).

Le découpage en unités urbaines concerne toutes les communes de France métropolitaine et des départements d’outre-mer.

L’environnement urbain est le reste de l’unité urbaine dans laquelle se situe un QPV.

Un ménage complexe est un ménage qui n’est pas composé exclusivement soit d’une seule personne, soit d’une seule famille.

Un ménage complexe est constitué soit d’une famille partageant le logement avec une ou plusieurs autres familles et / ou une ou plusieurs autres personnes, soit de personnes sans lien de couple ou de parent / enfant entre elles.

La suroccupation des logements est mesurée en rapportant la composition du ménage au nombre de pièces du logement. Un logement est suroccupé lorsqu’il lui manque au moins une pièce par rapport à la norme « d’occupation normale » fondée sur une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque personne de référence de chaque famille occupant le logement, une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans ou plus, et pour les célibataires de moins de 19 ans, une pièce pour deux enfants s’ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans et une pièce par enfant sinon.

Les personnes employées au sens du recensement de la population sont celles ayant déclaré avoir un emploi dans le formulaire du recensement. Cet emploi est comptabilisé soit dans la commune de lieu de travail, soit dans la commune de résidence.

Cette notion est différente de celle de l'emploi au sens du BIT qui concerne toutes les personnes ayant travaillé pendant une durée quelconque, ne serait-ce qu'une heure, au cours d'une semaine donnée (appelée semaine de référence).

La notion d'emploi au sens du recensement est donc plutôt restrictive par rapport à celle au sens du BIT. Certaines personnes peuvent, en effet, ne pas considérer que des emplois occasionnels méritent déclaration au recensement. Néanmoins, certaines activités, principalement bénévoles, peuvent être déclarées au recensement de la population.

Le taux d’emploi rapporte le nombre de personnes en emploi à la population totale. Il peut être calculé pour une sous-catégorie de la population donnée (par exemple une tranche d’âge, les habitants d’une région, les titulaires d’un diplôme, etc.).

Un ménage et les individus qui le composent sont considérés comme pauvres lorsque le niveau de vie du ménage est inférieur au seuil de pauvreté. En France et en Europe, le seuil est le plus souvent fixé à 60 % du niveau de vie médian.

L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure en effet la pauvreté monétaire de manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou le Canada) ont une approche absolue.

Dans l'approche en termes relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. Eurostat et les pays européens utilisent en général un seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie. La France privilégie également ce seuil, mais publie des taux de pauvreté selon d'autres seuils (40 %, 50 % ou 70 %), conformément aux recommandations du rapport du Cnis sur la mesure des inégalités.

Le taux de pauvreté monétaire correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) étant en situation de pauvreté monétaire.

Pour en savoir plus

(1) Ouvrir dans un nouvel ongletDécret no 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains , JORF no 0301 du 29 décembre 2023.

(2) Ouvrir dans un nouvel ongletDécret no 2024-806 du 13 juillet 2024 procédant à des corrections au sein de la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitain, JORF no 0167 du 14 juillet 2024.

(3) Cohen C., Potin-Finette A. (Insee), « Portrait des nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville en France métropolitaine », Insee Première no 2008, août 2024.

(4) Retrouvez les données sur les quartiers 2024 de la politique de la ville.