Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur ·

Octobre 2024 · n° 134

Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur ·

Octobre 2024 · n° 134 Une ségrégation résidentielle élevée dans les pôles d’Avignon et de Marseille, à l’inverse

de Nice et Cannes - Antibes

Une ségrégation résidentielle élevée dans les pôles d’Avignon et de Marseille, à l’inverse

de Nice et Cannes - Antibes

Dans certains grands pôles urbains, les habitants aux revenus proches, et particulièrement les plus modestes et les plus aisés, ont davantage tendance à résider dans les mêmes quartiers. En 2019, Avignon et Marseille font partie des pôles où cette ségrégation résidentielle est, en France, la plus marquée. À l’inverse, les pôles de Nice et de Cannes - Antibes sont parmi les plus mixtes. Toulon se situe dans la moyenne.

Entre 2004 et 2019, la mixité a légèrement progressé dans tous les pôles de la région, à l’exception d’Avignon. Cette progression s’explique principalement par une hausse de la mixité chez les 20 % les plus modestes. Dans les autres groupes sociaux, l’entre-soi a très souvent augmenté : les habitants aux revenus semblables, en particulier les plus aisés, tendent à toujours plus résider entre eux.

- Des disparités de revenus souvent marquées spatialement

- Des niveaux de mixité très hétérogènes dans les grands pôles urbains

- Sur 15 ans, une mixité en légère progression dans tous les pôles sauf Avignon

- Avignon, parmi les pôles les plus ségrégés

- Marseille n’est plus le pôle le plus ségrégé de France

- Le pôle de Toulon dans la moyenne

- Nice et Cannes - Antibes, parmi les pôles les plus mixtes de France

- Encadré - Partenariat

Des disparités de revenus souvent marquées spatialement

En 2019, deux millions de personnes vivent dans l’un des cinq pôles urbains des principales aires d’attraction des villes de Provence-Alpes-Côte d’Azur : Marseille, Nice, Toulon, Cannes - Antibes et Avignon. Le pôle de Marseille est le plus inégalitaire de la région en 2019 : les 20 % les plus modestes ont un revenu déclaré annuel par unité de consommation 4,5 fois plus faible que les 20 % les plus aisés. À l’inverse, Cannes - Antibes est le moins inégalitaire, avec un rapport interquintile de 2,9.

Les habitants aux revenus proches, et plus particulièrement les plus aisés et les plus modestes, ont souvent tendance à résider, par choix ou contrainte, dans les mêmes quartiers. C’est le phénomène de ségrégation résidentielle (pour comprendre). À l’inverse, un quartier est dit mixte lorsque ses habitants ont des revenus aussi diversifiés que ceux du pôle dans son ensemble.

La recherche d’une plus grande mixité sociale est un enjeu majeur de la politique de la ville et s’intègre dans une problématique plus large de cohésion sociale. Les politiques urbaines de réduction des inégalités (quartiers prioritaires, opérations de rénovation urbaine, etc.) visent ainsi à lutter contre la concentration dans certains quartiers de multiples difficultés sociales (revenus, logement, accès à l’emploi, aux équipements…) [Cusset et al., 2024 ; pour en savoir plus (5)]. Elles cherchent par ailleurs à promouvoir le vivre ensemble, pouvant être mis à mal par un développement généralisé de l’entre-soi.

Des niveaux de mixité très hétérogènes dans les grands pôles urbains

En 2019, les pôles d’Avignon et de Marseille font partie des dix grands pôles urbains les plus ségrégés de France (sur 53). Avignon est le 3e, derrière Limoges et Rouen. Marseille se situe en 8e position, derrière des pôles comme Lille ou encore Tours. Avignon et Marseille sont également parmi les pôles les plus inégalitaires en termes de revenus déclarés, confirmant le constat national d’une plus forte ségrégation là où les inégalités de revenus entre habitants sont les plus élevées [Gerardin, Pramil, 2023 ; pour en savoir plus (2)].

À l’inverse, les pôles urbains de Nice et de Cannes - Antibes se situent parmi les plus mixtes au niveau national. Nice se place en 50e position, tandis que Cannes - Antibes est le grand pôle urbain le plus mixte de France. Le pôle de Toulon, à la 31e place, est considéré comme moyennement mixte, juste derrière des pôles comme Bordeaux, Lyon ou encore Montpellier.

Quel que soit le pôle, ce sont toujours les populations les plus modestes (les 20 % déclarant les revenus les plus faibles) et/ou les plus aisées (les 20 % déclarant les revenus les plus hauts) qui sont les plus ségrégées spatialement, loin devant les populations aux revenus intermédiaires. Aussi, le niveau global de mixité d’un pôle urbain va essentiellement dépendre de l’intensité de la ségrégation spatiale de ces populations aux revenus extrêmes. La forte ségrégation des populations les plus modestes se retrouve notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui, par construction, sont des quartiers concentrant des personnes à faibles revenus, vivant souvent dans de grands ensembles.

Sur 15 ans, une mixité en légère progression dans tous les pôles sauf Avignon

En 2019, la ségrégation résidentielle est légèrement plus faible qu’en 2004 dans tous les grands pôles de la région sauf Avignon (figure 1). Au niveau national, l’inverse est observé dans plus des deux tiers des grands pôles urbains. C’est le cas des plus grands comme Paris, Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Rennes mais aussi de plus petits comme Poitiers, Brest ou encore Tours.

tableauFigure 1 – Évolution de l’indice de ségrégation entre 2004 et 2019 dans les principaux pôles urbains de Provence-Alpes-Côte d’Azur et quelques pôles de France métropolitaine

| Année | Avignon | Marseille | Toulon | Nice | Cannes - Antibes | Lille | Bordeaux | Lyon | Montpellier | Toulouse |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2004 | 0,135 | 0,139 | 0,118 | 0,091 | 0,070 | 0,134 | 0,113 | 0,111 | 0,117 | 0,107 |

| 2005 | 0,133 | 0,136 | 0,115 | 0,089 | 0,069 | 0,133 | 0,111 | 0,109 | 0,114 | 0,105 |

| 2006 | 0,134 | 0,135 | 0,116 | 0,091 | 0,069 | 0,133 | 0,112 | 0,110 | 0,116 | 0,104 |

| 2007 | 0,129 | 0,133 | 0,112 | 0,089 | 0,068 | 0,132 | 0,109 | 0,108 | 0,112 | 0,102 |

| 2008 | 0,128 | 0,133 | 0,111 | 0,088 | 0,066 | 0,132 | 0,109 | 0,107 | 0,115 | 0,102 |

| 2009 | 0,130 | 0,132 | 0,111 | 0,087 | 0,065 | 0,132 | 0,109 | 0,109 | 0,114 | 0,103 |

| 2010 | 0,131 | 0,132 | 0,111 | 0,086 | 0,064 | 0,133 | 0,110 | 0,109 | 0,113 | 0,103 |

| 2011 | 0,135 | 0,133 | 0,112 | 0,086 | 0,065 | 0,134 | 0,112 | 0,110 | 0,115 | 0,103 |

| 2012 | 0,136 | 0,133 | 0,112 | 0,085 | 0,065 | 0,135 | 0,112 | 0,109 | 0,115 | 0,104 |

| 2013 | 0,136 | 0,132 | 0,113 | 0,085 | 0,065 | 0,136 | 0,113 | 0,110 | 0,114 | 0,105 |

| 2014 | 0,137 | 0,133 | 0,114 | 0,087 | 0,064 | 0,136 | 0,113 | 0,110 | 0,116 | 0,107 |

| 2015 | 0,138 | 0,133 | 0,116 | 0,088 | 0,064 | 0,138 | 0,113 | 0,112 | 0,116 | 0,109 |

| 2016 | 0,140 | 0,133 | 0,115 | 0,089 | 0,063 | 0,138 | 0,113 | 0,114 | 0,117 | 0,110 |

| 2017 | 0,137 | 0,134 | 0,116 | 0,089 | 0,063 | 0,140 | 0,116 | 0,114 | 0,117 | 0,111 |

| 2018 | 0,139 | 0,134 | 0,116 | 0,089 | 0,064 | 0,140 | 0,115 | 0,114 | 0,116 | 0,112 |

| 2019 | 0,142 | 0,134 | 0,115 | 0,090 | 0,064 | 0,141 | 0,117 | 0,116 | 0,116 | 0,114 |

- Lecture : Entre 2004 et 2019, l’indice de ségrégation du pôle urbain de Marseille a baissé. En 2019, le pôle de Marseille est désormais globalement moins ségrégé que celui d’Avignon.

- Champ : Personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire, dont le revenu déclaré est positif ou nul.

- Sources : Insee, RFL 2004-2011, Filosofi 2012-2019.

graphiqueFigure 1 – Évolution de l’indice de ségrégation entre 2004 et 2019 dans les principaux pôles urbains de Provence-Alpes-Côte d’Azur et quelques pôles de France métropolitaine

- Lecture : Entre 2004 et 2019, l’indice de ségrégation du pôle urbain de Marseille a baissé. En 2019, le pôle de Marseille est désormais globalement moins ségrégé que celui d’Avignon.

- Champ : Personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire, dont le revenu déclaré est positif ou nul.

- Sources : Insee, RFL 2004-2011, Filosofi 2012-2019.

La hausse de la mixité en Provence-Alpes-Côte d’Azur provient principalement de sa progression chez les 20 % les plus modestes. Ce dernier phénomène s’observe dans tous les grands pôles urbains de la région, et dans plus de la moitié des pôles de France. Il s’explique, pour une grande part, par la baisse du poids de la population vivant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis en 2015 (d’au moins 14 % dans trois pôles sur cinq). Ces quartiers très modestes sont souvent très ségrégés. Leur ségrégation a même eu tendance à augmenter sur la période, du fait du départ des habitants aux revenus les plus élevés vers des quartiers plus mixtes ou hors du pôle. Toutefois, leur population a augmenté nettement moins vite que celle des autres quartiers. La contribution des QPV au niveau global de ségrégation des pôles a donc diminué.

À l’exception d’Avignon, l’effet de cette progression de la mixité chez les 20 % d’habitants les plus modestes est, dans les pôles de la région, supérieur à celui de l’autre grande tendance majoritairement observée sur la période : la hausse de l’entre-soi des autres groupes de revenus. La ségrégation, déjà élevée chez les populations les plus aisées, a ainsi augmenté entre 2004 et 2019 dans tous les pôles de la région sauf à Cannes - Antibes. Sur la même période, les populations d’autres groupes sociaux, et plus spécifiquement celles des 2e et 4e quintiles de revenu des pôles, ont également eu tendance à toujours plus résider entre elles.

Avignon, parmi les pôles les plus ségrégés

Le pôle urbain d’Avignon est le pôle le moins mixte de Provence-Alpes-Côte d’Azur et parmi les moins mixtes de France (3e rang). Il est par ailleurs le pôle de la région dans lequel les groupes sociaux ont les revenus les plus faibles. Les inégalités y sont parmi les plus marquées (rapport interquintile de 4,3). Comme dans les autres pôles, les populations les plus modestes et les plus aisées sont les plus ségrégées. Elles le sont ici à un niveau équivalent.

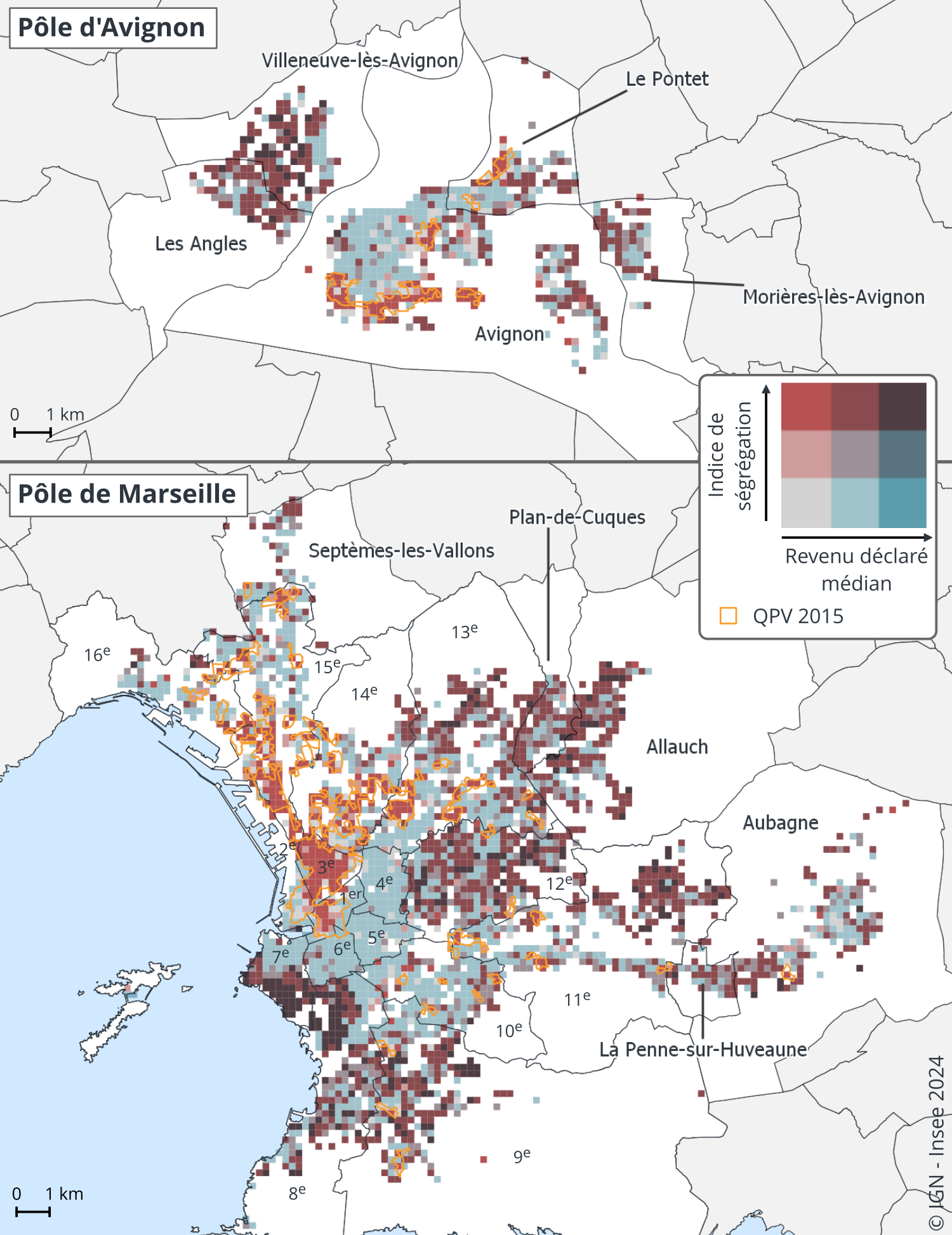

La majorité des quartiers ségrégés aux faibles revenus sont situés au sud de la commune d’Avignon (figure 2). On y trouve notamment certains quartiers prioritaires de grande taille contribuant fortement à la ségrégation totale du pôle : « Monclar-Champfleury Rocade Sud Barbière Croix Des Oiseaux », « Quartier de Saint Chamand ». La ségrégation est également élevée dans les QPV « Quartiers Nord Est » d’Avignon et « Quartiers Joffre et Centre-Ville » du Pontet. Les populations aux revenus élevés tendent à se concentrer à l’ouest du pôle, dans les communes de Villeneuve-lès-Avignon et des Angles. Ces quartiers sont parmi les plus ségrégés du pôle. L’essentiel des quartiers les plus mixtes sont situés dans la commune d’Avignon, notamment en centre-ville et dans sa périphérie immédiate.

graphiqueFigure 2 – Indice de ségrégation et revenu déclaré dans les pôles urbains d’Avignon et de Marseille en 2019

- Note 1 : Données carroyées, non diffusables.

- Note 2 : Les carreaux dans les tons bleu et gris sont les plus mixtes. Les carreaux dans les tons rouges représentent les plus ségrégés, des plus modestes (rouge vif) aux plus aisés (rouge foncé/violet).

- Lecture : Dans le pôle urbain d’Avignon, les quartiers aisés les plus ségrégés se situent principalement dans les communes de Villeneuve-lès-Avignon et des Angles. Les quartiers modestes les plus ségrégés se concentrent essentiellement au sud de la commune d’Avignon.

- Champ : Personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire, dont le revenu déclaré est positif ou nul. Carreaux de 200 m de côté contenant au moins 20 ménages fiscaux.

- Source : Insee, Filosofi 2019.

En 2019, la mixité au sein du pôle est légèrement plus faible qu’en 2004. La baisse de la ségrégation spatiale pour les 20 % les plus modestes a été plus que compensée par une hausse dans les autres groupes sociaux, notamment les plus aisés qui contribuent fortement à la ségrégation totale. La hausse de l’entre-soi des groupes intermédiaires est par ailleurs la plus élevée des pôles de la région. Historiquement composées de quartiers aisés ségrégés, les communes de Villeneuve-lès-Avignon et des Angles ont vu leur ségrégation croître depuis 2004. Celle-ci a également augmenté dans certains quartiers ségrégés aux faibles revenus, sur la partie Est du QPV « Monclar Champfleury Rocade Sud Barbière Croix Des Oiseaux » à Avignon et sur celui de « Quartiers Joffre et Centre-Ville » au Pontet. Dans l’ensemble, la part des habitants vivant en QPV a baissé de seulement 4 % entre 2004 et 2019 dans le pôle urbain d’Avignon. Leur contribution à la ségrégation totale du pôle n’a donc que peu diminué.

Marseille n’est plus le pôle le plus ségrégé de France

Comme celui d’Avignon, le pôle de Marseille est marqué par de fortes disparités de revenus entre quartiers et fait partie des pôles urbains les plus ségrégés de France (8e rang). Si les populations les plus modestes y sont les plus ségrégées spatialement, les plus aisées le sont aussi fortement.

Dans la ville de Marseille (90 % de la population du pôle) s’observe une forte dichotomie Nord/Sud. Les arrondissements Nord (13e, 14e, 15e et 16e), le 3e et une partie du 1er (Noailles, Belsunce, Saint-Charles) regroupent les quartiers modestes les plus ségrégés. Plusieurs de ces arrondissements font partie des plus pauvres de France. Ces espaces concentrent fort logiquement la grande majorité des QPV du pôle. C’est au sud, dans les 7e et 8e arrondissements, que se trouvent les quartiers aisés les plus fortement ségrégés (Bompard, Roucas Blanc, Périer notamment), ainsi qu’à l’est avec certains quartiers des 9e, 11e et 12e arrondissements ou encore la commune d’Allauch. Le centre de Marseille (4e, 5e et 6e arrondissements) regroupe quant à lui la majorité des quartiers les plus mixtes.

En 2004, le pôle de Marseille était le plus ségrégé de France. En 15 ans, la mixité s’est légèrement améliorée au contraire d’autres grands pôles urbains tels que Paris, Lyon, Toulouse ou Lille. Si la ségrégation a augmenté chez les populations les plus aisées, elle a diminué chez les plus modestes, en lien notamment avec la baisse de 14 % sur la période de la part des habitants du pôle vivant en QPV. Certains quartiers ont connu des évolutions notables. La ségrégation a sensiblement reculé dans plusieurs quartiers très modestes et très ségrégés tels que le QPV « Kalliste La Granière La Solidarité » (au nord du 15e arrondissement), qui a fait l’objet d’une opération de rénovation urbaine. La diminution est également marquée dans le quartier de la Savine (15e) ou encore celui de la Joliette (2e), qui s’est fortement développé avec le projet Euroméditerranée. Une grande partie du 1er arrondissement a également vu sa mixité s’améliorer. À l’inverse, la ségrégation de certains quartiers, déjà élevée en 2004, a augmenté : par exemple dans le quartier modeste de la Belle-de-Mai (3e arrondissement), dans certains QPV comme celui de « La Calade Campagne Lévèque », mais aussi dans les quartiers aisés d’Endoume et de Bompard.

Le pôle de Toulon dans la moyenne

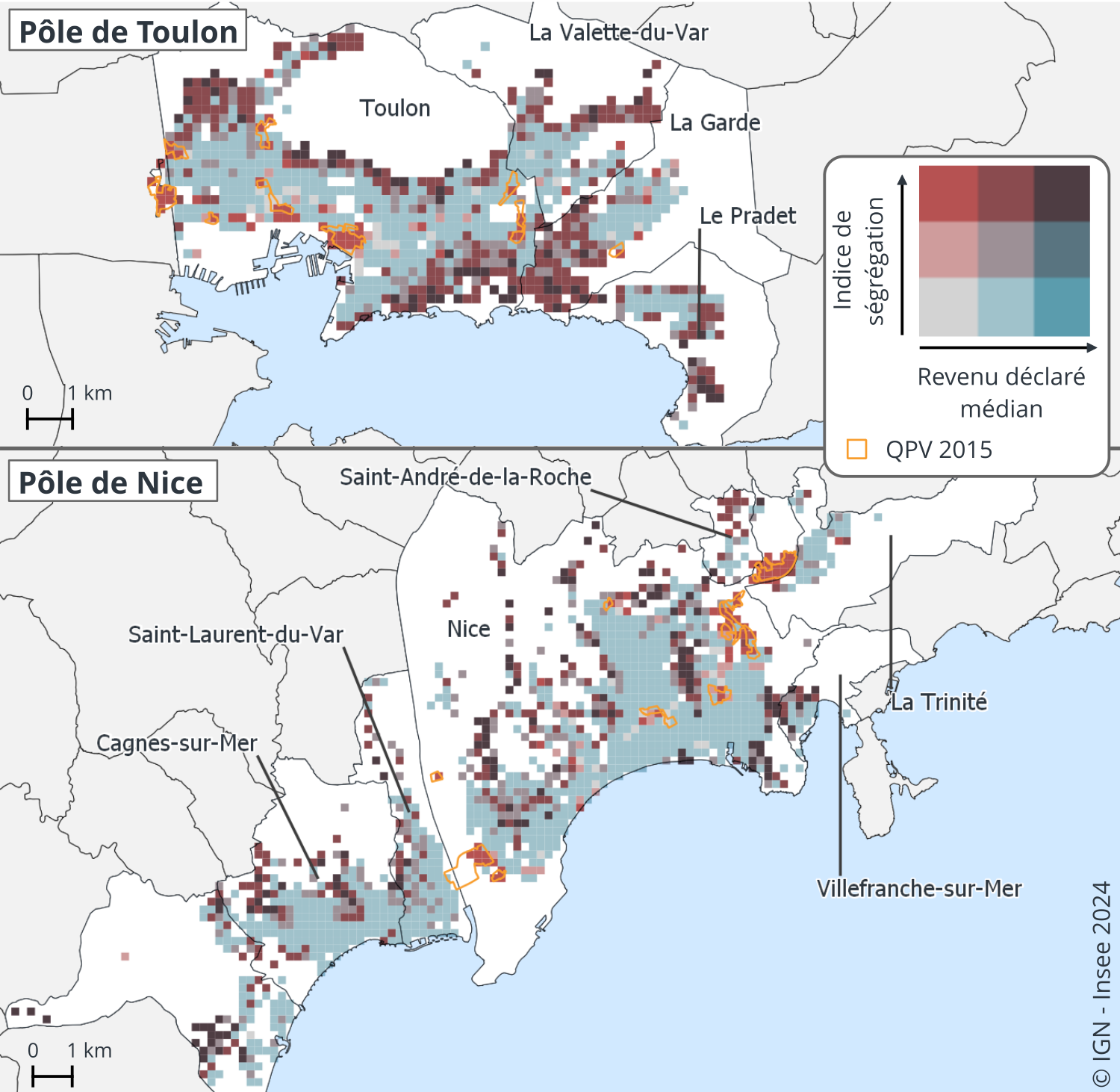

En 2019, Toulon est le 31e grand pôle urbain le plus ségrégé de France sur 53. La ségrégation y est bien moins marquée qu’à Avignon ou Marseille, tout comme les inégalités (rapport interquintile de 3,3). Les populations les plus modestes sont le groupe de revenus le plus ségrégé.

Les quartiers modestes les moins mixtes se situent majoritairement à l’ouest de la commune de Toulon (figure 3). Il s’agit principalement de quartiers prioritaires de la politique de la ville : « La Beaucaire », « Pont du las – Rodeilhac », « Centre-ville », « La Florane » ou encore « Pontcarral ». Ces quartiers, ainsi que ceux de « Sainte Musse » et « Romain Rolland », plus à l’est, expliquent une grande majorité de la ségrégation du pôle. Les populations les plus aisées ont également tendance à résider dans les mêmes quartiers, mais dans une moindre mesure. La frange littorale, à l’est de Toulon et sur la commune de La Garde, regroupe de nombreux quartiers aux revenus élevés parmi les plus ségrégés du pôle. Il en est de même pour les quartiers pavillonnaires très aisés au nord-ouest de Toulon et autour du Mont-Faron. Dans les communes de La Valette-du-Var et du Pradet, certains quartiers aux revenus élevés sont également très ségrégés. Hormis ces quartiers de forte ségrégation de populations modestes ou aisées, le reste du pôle est relativement mixte.

graphiqueFigure 3 – Indice de ségrégation et revenu déclaré dans les pôles urbains de Toulon et Nice en 2019

- Note : Données carroyées, non diffusables.

- Lecture : La majorité des quartiers du pôle de Toulon sont mixtes. Les quartiers aisés les plus ségrégés se situent au nord de la commune Toulon ainsi qu’au sud-est, sur la frange littorale.

- Champ : Personnes appartenant à des ménages fiscaux en logement ordinaire, dont le revenu déclaré est positif ou nul. Carreaux de 200 m de côté contenant au moins 20 ménages fiscaux.

- Source : Insee, Filosofi 2019.

Entre 2004 et 2019, la mixité du pôle s’est très légèrement améliorée. Les populations les plus modestes y sont toujours les plus ségrégées, mais dans une moindre mesure, à l’inverse des populations les plus aisées qui le sont davantage. Dans le QPV « Centre-ville », la ségrégation est toujours assez forte, mais bien moins qu’en 2004. Ce quartier a notamment fait l’objet d’un vaste chantier de rénovation urbaine. A contrario, elle a augmenté dans les QPV « Pont du las – Rodeilhac », « La Beaucaire » et « la Florane ».

Nice et Cannes - Antibes, parmi les pôles les plus mixtes de France

Nice et Cannes - Antibes font partie des grands pôles urbains où les disparités spatiales de revenus sont les plus faibles, autrement dit ils sont parmi les plus mixtes de France. Ce sont aussi les pôles de la région dans lesquels les groupes sociaux ont les revenus médians les plus élevés, et où les inégalités sont moins marquées (rapport interquintile de respectivement 3,3 et 2,9).

Les quartiers considérés comme mixtes y sont ainsi plus nombreux que dans les autres pôles. Une partie de la population vit tout de même dans des quartiers ségrégés. Les plus aisés sont les plus concernés par ce phénomène en 2019. À Nice, le quartier Cimiez à l’est, ainsi que plusieurs zones résidentielles à l’ouest, se caractérisent par une concentration d’habitants aux revenus élevés. À l’inverse, certains quartiers du pôle, pour la plupart situés à Nice, concentrent des populations très modestes. Les QPV « Les Moulins – Le Point du Jour » et « Résidence Sociale Nicéa », à l’ouest de Nice, font partie des quartiers aux faibles revenus les plus ségrégés du pôle. Il en est de même, plus à l’est, pour les QPV « Paillon » et « Ariane-Le Manoir ».

Déjà parmi les plus mixtes il y a 15 ans, les pôles de Nice et Cannes - Antibes ont vu leur niveau de ségrégation diminuer depuis 2004. Cela concerne notamment les plus modestes, en lien avec la baisse de la population vivant dans les QPV. Les populations les plus aisées se sont en revanche davantage ségrégées dans le pôle de Nice.

Encadré - Partenariat

Cette étude a été réalisée en partenariat avec la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Pour comprendre

La ségrégation résidentielle est mesurée dans cette étude à partir des revenus déclarés des ménages rapportés au nombre d’unités de consommation. La population de chaque pôle et de chaque année considérée (de 2004 à 2019) est divisée en cinq groupes de revenus comportant chacun le même nombre d’habitants (20 % de modestes, 20 % de modestes-intermédiaires, 20 % de moyens, 20 % d’aisés-intermédiaires, 20 % d’aisés), localisés à leur lieu de résidence.

L’indice de ségrégation de Theil, mobilisé ici, permet de quantifier l’écart moyen, pour l’ensemble des carreaux d’un pôle, entre la répartition réelle des groupes de revenus au sein de chaque carreau et la situation théorique de mixité parfaite (où 20 % des habitants d’un carreau appartiennent à chacun des groupes).

Les cartes de cette étude sont des cartes dites bivariées croisant pour chaque carreau l’indice de ségrégation de Theil et le revenu déclaré annuel médian. Afin de les rendre comparables, des classes identiques ont été employées pour chacun des pôles.

Sources

Les données mobilisées dans cette étude sont issues du Dispositif revenus fiscaux localisés des ménages (RFL), et du Dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux (Filosofi).

Définitions

Les pôles urbains sont les pôles des aires d’attraction des villes (AAV). Une AAV est l’ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué d’un pôle de population et d’emploi, et d’une couronne qui regroupe les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle. Dans cette étude, dans le cas d’aire multipolaire (Marseille - Aix-en-Provence dans la région), seul le pôle principal de l’aire est considéré, c’est-à-dire le pôle regroupant le plus grand nombre d’emplois.

Le rapport interquintile des revenus mesure les écarts de revenus en rapportant le revenu minimum des 20 % les plus aisés (le dernier quintile) au revenu maximum des 20 % les plus modestes (le premier quintile).

Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 2015 sont des territoires d’intervention du ministère de la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, et entrés en vigueur au 1er janvier 2015.

Pour en savoir plus

(1) Retrouvez davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) Gerardin M., Pramil J., « En 15 ans, les disparités entre quartiers, mesurées selon le revenu, se sont accentuées dans la plupart des grandes villes », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d’Azur no 79, janvier 2023.

(3) Durieux S., Rouaud P., « Quartiers de la politique de la ville – Ceux qui s’installent sont plus pauvres que ceux qui partent », Insee Analyses Provence-Alpes-Côte d’Azur no 96, octobre 2021.

(4) Novella S., « Disparités territoriales de revenus – Un entre soi marqué à Marseille – Aix-en-Provence », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur no 26, juin 2016.

(5) Cusset P.-Y., Dherbécourt C., Jacob G., Guyon N., « Ouvrir dans un nouvel ongletQuinze ans de PNRU : quels effets sur l’habitat et le peuplement ? », Note d’analyse no 133, France Stratégie, février 2024.