Insee Analyses Réunion ·

Octobre 2023 · n° 84

Insee Analyses Réunion ·

Octobre 2023 · n° 84 À La Réunion, une même exposition aux risques et nuisances, quel que soit le niveau

de vie Bruits routiers, eau potable de mauvaise qualité, risque d’inondation ou de mouvements

de terrain

À La Réunion, une même exposition aux risques et nuisances, quel que soit le niveau

de vie Bruits routiers, eau potable de mauvaise qualité, risque d’inondation ou de mouvements

de terrain

Les bruits routiers gênent 16 % des Réunionnaises et Réunionnais, notamment dans les Bas de l’île, à une altitude de moins de 150 mètres. L’eau potable est fréquemment de mauvaise qualité pour 5 % de la population et jusqu’à la moitié lors des épisodes de fortes pluies. Les risques d’inondation concernent 11 % des habitants. Les mouvements de terrain menacent 7 % de la population, surtout dans les Hauts de l’île. Les habitants sont plus fréquemment exposés simultanément à plusieurs de ces risques ou nuisances dans la partie est de l’île. Les populations pauvres ne résident pas davantage que les populations plus aisées dans les zones d’exposition à ces risques et nuisances.

- Une population réunionnaise confrontée à des bruits routiers gênants, à de l’eau potable de mauvaise qualité, à des risques d’inondation ou de mouvements de terrain

- Le bruit routier gêne 16 % de la population, surtout dans les Bas

- 5 % de la population fréquemment confrontée à une eau potable de mauvaise qualité et jusqu’à la moitié en cas de fortes pluies

- 11 % de la population exposée à un risque d’inondation

- 7 % de la population exposée à des mouvements de terrain, plutôt dans les Hauts

- Les populations précaires ne sont pas plus exposées

- Les populations de l’est de l’île cumulent davantage les risques et nuisances

- Encadré 1 – D’autres risques et nuisances pour la population réunionnaise

- Encadré 2 – Des risques de submersion marine et de recul du trait de côte aggravés par le changement climatique

- Encadré 3 – Partenariat

Une population réunionnaise confrontée à des bruits routiers gênants, à de l’eau potable de mauvaise qualité, à des risques d’inondation ou de mouvements de terrain

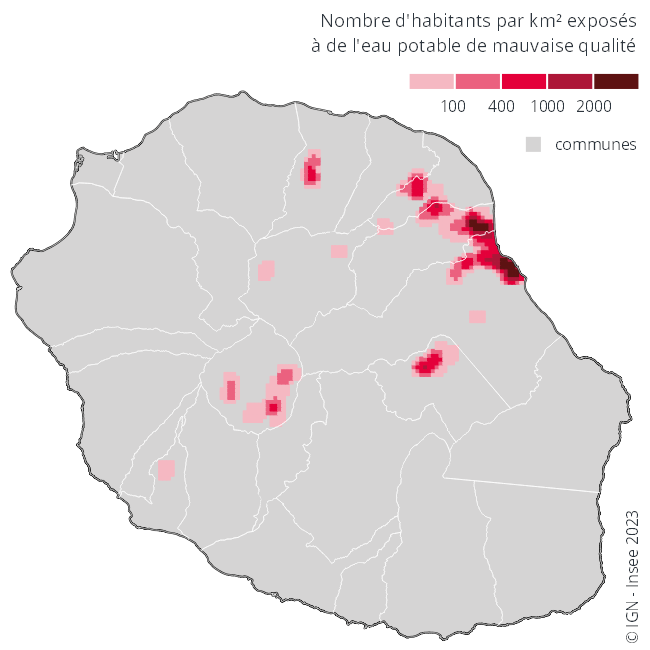

La Réunion, île tropicale au relief très marqué, est un territoire particulièrement exposé aux Ouvrir dans un nouvel ongletrisques naturels. Mouvements de terrains, inondations ou dégradation de la qualité de l’eau potable peuvent survenir lors de fortes pluies, d’épisodes cycloniques, suite à des périodes de sécheresse ou à cause d’activités humaines comme par exemple des terrassements ou des déboisements. Au quotidien, le réseau routier à grande circulation, concentré près du littoral, génère des nuisances sonores (figure 1). Comme le décrit le Ouvrir dans un nouvel ongletPlan régional santé environnement, ces phénomènes, avérés ou potentiels, peuvent avoir des impacts sur la vie des Réunionnaises et des Réunionnais, que ce soit à leur domicile, sur leur lieu de travail, dans les écoles, les hôpitaux ou les maisons de retraite (encadré 1).

graphiqueFigure 1 – Nombre d’habitants exposés à des bruits routiersBruits routiers

- Les données de cette carte sont carroyées et ne sont pas diffusables pour respecter le secret statistique.

- Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020 ; Deal ; ARS.

Le bruit routier gêne 16 % de la population, surtout dans les Bas

En 2020, 140 000 personnes, soit 16 % de la population réunionnaise, sont exposées à un bruit du réseau routier principal supérieur à 55 décibels [Ouvrir dans un nouvel ongletBruits des transports routiers, Deal Réunion].

Les effets nuisibles du bruit peuvent aller de la forte gêne à une dégradation de la santé. Mesurée selon un niveau sonore et une durée d’exposition élevés, cette nuisance touche les populations résidant près des principaux axes : routes nationales principales et routes départementales traversant les centre-villes. Les zones urbaines et les « Bas », particulièrement denses, sont les plus concernés : 24 % de la population des Bas de l’île est exposée à ces nuisances, soit six fois plus que celle des « Hauts » (4 %).

Les personnes en situation de pauvreté monétaire ne résident pas plus souvent dans ces zones bruyantes que d’autres populations, mais disposent de moins de ressources pour pouvoir s’en protéger. Les nuisances sonores générées par le bruit routier peuvent être davantage ressenties dans les logements non équipés de climatisation, qui ne peuvent se rafraîchir que par une ventilation naturelle avec portes et fenêtres ouvertes.

Les transports terrestres ne sont pas les seuls qui peuvent générer des nuisances sonores. Ainsi, les bruits (supérieurs à 55 décibels) d’atterrissage mais surtout de décollage de l’aéroport Roland Garros impactent une grande partie des 10 000 personnes vivant au centre-ville de Sainte-Marie, ainsi que quatre écoles et une maison de retraite. Le plan d’exposition au bruit de l’aéroport vise à prévenir et limiter l’exposition de la population à ces nuisances sonores. L’aéroport de Pierrefonds génère des nuisances sonores limitées aux salariés travaillant à proximité, en raison de son isolement, de l’orientation de ses pistes, et de sa moindre fréquentation.

Dans les secteurs marchands non agricoles, 7 000 salariés sont exposés au bruit aérien et 57 000 au bruit routier.

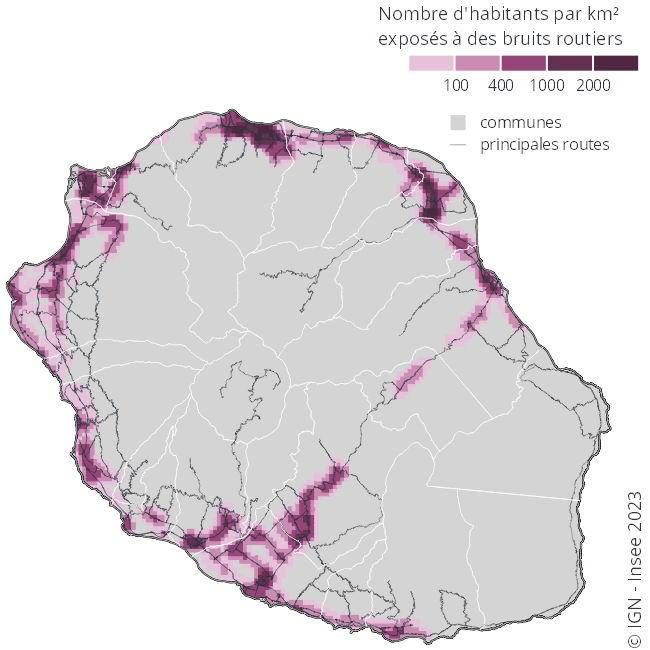

5 % de la population fréquemment confrontée à une eau potable de mauvaise qualité et jusqu’à la moitié en cas de fortes pluies

Pour 40 000 personnes, soit 5 % de la population, l’eau potable distribuée est souvent impropre à la consommation [ARS, 2022 ; pour en savoir plus (1)], ce qui peut avoir un impact direct sur leur santé (figure 2). Les réseaux alimentant leur logement ne garantissent pas une sécurité sanitaire suffisante du fait de l’absence de traitement adapté. Cette nuisance régulière concerne notamment 28 % de la population de la Cirest, plus particulièrement les zones dans les Bas de Saint-Benoît et de Bras- Panon, à Mi-pentes à Bras des Chevrettes, à Saint-André et à La-Plaine-des-Palmistes ainsi que dans les Hauts de Sainte-Marie à l’Espérance et à Cilaos. Parmi les 28 écoles potentiellement exposées à une qualité de l’eau dégradée, 25 sont dans l’est de l’île, ainsi que les deux maisons de retraite. L’hôpital de Saint-Benoît n’est pas dans une zone exposée. De plus, 7 000 personnes ne sont pas reliées aux réseaux de distribution d’eau potable, à Mafate par exemple.

tableauFigure 2 – Population exposée à son domicile à une eau potable de mauvaise qualité, selon l’EPCI

| Territoires | Fréquemment | En cas de fortes pluies uniquement |

|---|---|---|

| Cinor | 1 | 20 |

| TCO | 0 | 35 |

| Civis | 1 | 90 |

| Casud | 0 | 89 |

| Cirest | 28 | 21 |

| La Réunion | 5 | 49 |

- Sources : Insee, Fidéli 2021 ; Deal ; ARS.

graphiqueFigure 2 – Population exposée à son domicile à une eau potable de mauvaise qualité, selon l’EPCI

- Sources : Insee, Fidéli 2021 ; Deal ; ARS.

En cas de fortes pluies, apparaissent aussi des dégradations ponctuelles mais récurrentes de la qualité de l’eau, qui affectent la moitié des habitants de l’île. En effet, leurs logements sont alimentés en eau potable par des captages d’eau superficielle en ravines ou en rivières, dont les infrastructures de traitement ne sont pas adaptées pour traiter de l’eau trouble en grande quantité. Cela concerne potentiellement jusqu’à 9 habitants sur 10 dans le sud de l’île (Civis et Casud) et la quasi-totalité des habitants de Bras-Panon et de Saint-Benoît dans l’est.

Le Ouvrir dans un nouvel ongletplan eau DOM a été mis en place en 2016 et vise à améliorer la qualité de l’eau. Les populations

pauvres ne sont pas plus touchées que les populations plus aisées par ces problématiques

de qualité de l’eau.

Cependant, comme pour les nuisances sonores, elles ont moins de ressources pour s’en

prémunir.

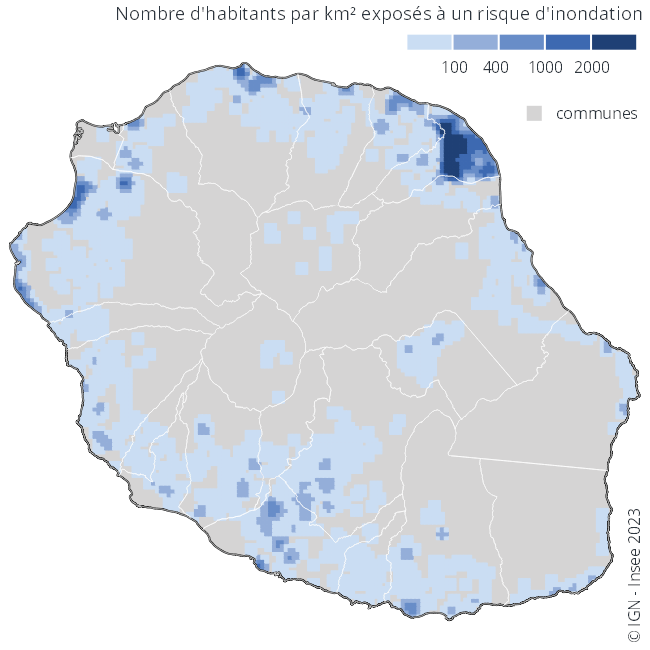

11 % de la population exposée à un risque d’inondation

D’après les zones définies réglementairement par les Ouvrir dans un nouvel ongletplans de prévention des risques naturels, les inondations menacent une personne sur dix à La Réunion, soit 98 000 personnes. Celles vivant

dans l’est de l’île sont particulièrement concernées : plus de quatre sur dix y sont

exposées (figure 3). En effet, à Saint-André, toutes les habitations localisées dans les Bas, densément

peuplés, de La Grande Rivière Saint-Jean à la rivière du Mât, de la ville jusqu’à

l’océan, peuvent être affectées par des débordements de ravines ou de rivières en

cas de fortes pluies. Dans cette commune, neuf habitants sur dix sont ainsi exposés

à un risque d’inondation. Parmi les 65 écoles et les deux maisons de retraite menacées,

la moitié se trouvent à Saint-André. En revanche, sur leur lieu de travail, seuls

5 % des salariés des secteurs marchands non agricoles sont exposés, soit 21 000 personnes,

et répartis de façon homogène sur l’île.

Les risques d’inondation jugés forts, pendant lesquels les déplacements sont quasi

impossibles et qui génèrent souvent des dégâts matériels importants sur les bâtiments,

sont beaucoup moins fréquents : 1 % de la population est concernée, soit 12 000 personnes.

Quel que soit le niveau de risque, les populations pauvres ne sont pas plus exposées

que les autres aux inondations.

tableauFigure 3 – Population exposée à son domicile à un risque d’inondation, selon l’EPCI

| Territoires | Risque fort | Risque faible/moyen |

|---|---|---|

| Cinor | 1 | 4 |

| TCO | 2 | 6 |

| Civis | 2 | 3 |

| Casud | 2 | 3 |

| Cirest | 1 | 42 |

| La Réunion | 1 | 10 |

- Sources : Insee, Fidéli 2021 ; Deal.

graphiqueFigure 3 – Population exposée à son domicile à un risque d’inondation, selon l’EPCI

- Sources : Insee, Fidéli 2021 ; Deal.

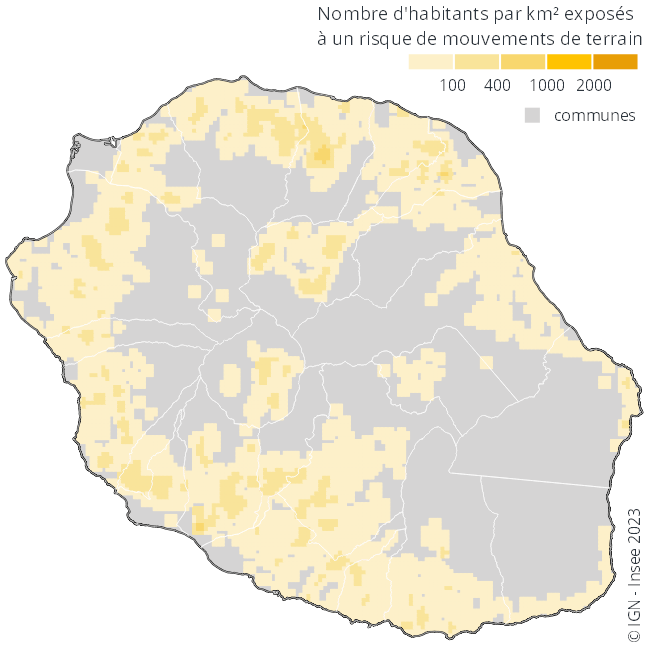

7 % de la population exposée à des mouvements de terrain, plutôt dans les Hauts

Chutes de blocs, éboulements, glissements de terrain, coulées de boue, érosion et ravinement sont fréquents à La Réunion et sont amplifiés en cas d’épisodes pluvieux ou cycloniques [Ouvrir dans un nouvel ongletSchéma Départemental de prévention des Risques Naturels (SDPRN) de La Réunion]. Ces risques couvrent près de 60 % de la surface de l’île. Ils sont susceptibles d’affecter les habitations de 7 % de la population, soit 56 000 personnes, localisées notamment dans les zones peu denses et dans les Hauts. La population des Hauts est ainsi quatre fois plus concernée : 17 % contre 4 % ailleurs.

Les populations précaires ne sont pas plus exposées que les autres aux risques de

mouvements de terrain. La moitié des 20 écoles exposées sont situées dans les Hauts, notamment à Cilaos

et à Mafate. Trois établissements de santé sont concernés. Les maisons de retraite

sont toutes épargnées.

Seuls 4 % des salariés des secteurs marchands non agricoles, soit 6 000 personnes,

travaillent dans une zone à risque de mouvements de terrain.

Les populations précaires ne sont pas plus exposées

À leur domicile, 280 000 personnes, soit 32 % de la population réunionnaise, sont confrontées en 2020 à des bruits routiers gênants, ou de l’eau potable fréquemment de mauvaise qualité ou sont exposées à des risques d’inondations ou de mouvements de terrain. Les populations pauvres résident à peine plus souvent que les populations plus aisées dans les zones d’exposition à ces risques et nuisances : 33 % des personnes vivant en situation de pauvreté monétaire y habitent, contre 29 % des personnes les plus riches. Néanmoins, cet écart est réduit comparé aux écarts entre les zones de l’île où elles habitent.

L’exposition est aussi équivalente quels que soient le sexe, la situation familiale ou le type d’habitat. Les populations les plus vulnérables en termes de mobilité ou de santé, que sont les enfants de moins de 6 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans, ne sont pas plus exposées que les autres à leur domicile à ces quatre risques et nuisances.

Les populations de l’est de l’île cumulent davantage les risques et nuisances

Environ 52 000 personnes, soit 6 % de la population, sont exposées à plusieurs de ces quatre risques et nuisances (figure 4). Dans la Cirest, 20 % des habitants cumulent nuisances sonores avec mauvaise qualité de l’eau potable ou risque d’inondation ou de mouvements de terrain, contre moins de 5 % dans les autres intercommunalités de l’île. Les populations de l’est de l’île sont davantage exposées à plusieurs de ces risques et nuisances, quelle que soit l’altitude à laquelle elles vivent : 24 % pour celles vivant dans les Bas, 12 % à Mi-pentes et 8 % dans les Hauts.

tableauFigure 4 – Part de la population exposée à son domicile à plusieurs risques ou nuisances*, selon l’EPCI, l’altitude et le niveau de vie

| Territoires | Part de la population exposée à plusieurs risques ou nuisances* |

|---|---|

| Cirest | 20 |

| Les Bas | 9 |

| Population pauvre | 7 |

| La Réunion | 6 |

| Les 10 % les plus riches | 5 |

| TCO | 5 |

| Les Hauts | 5 |

| Civis | 3 |

| Casud | 3 |

| Cinor | 3 |

| Les Mi-pentes | 2 |

- * bruit routier, eau potable de mauvaise qualité, risque inondation ou mouvements de terrain.

- Sources : Insee, Fidéli 2021 ; ARS ; Deal.

graphiqueFigure 4 – Part de la population exposée à son domicile à plusieurs risques ou nuisances*, selon l’EPCI, l’altitude et le niveau de vie

- * bruit routier, eau potable de mauvaise qualité, risque inondation ou mouvements de terrain.

- Sources : Insee, Fidéli 2021 ; ARS ; Deal.

Quelle que soit l’EPCI, les 429 000 personnes habitant dans les Bas, sont davantage exposées que la moyenne : 9 % d’entre elles sont confrontées à plusieurs phénomènes. En effet, plus proches des axes routiers, elles subissent davantage de nuisances sonores. De plus, les cours d’eau et ravines des Bas sont moins encaissés que dans les Hauts. En cas de fortes pluies, ils débordent plus souvent, d’où des risques d’inondation plus importants. Pour autant, ce ne sont pas les zones les plus denses des Bas qui sont les plus touchées. En particulier, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville, majoritairement située dans des zones où la densité excède 4 000 habitants au km², n’est pas plus exposée que la moyenne. Ce sont au contraire les zones moins denses des Bas qui sont les plus concernées : 11 % de leurs 221 000 habitants sont confrontés à plusieurs risques ou nuisances. En effet, en plus des bruits routiers et du risque d’inondation s’ajoute dans ces zones moins denses un risque de mouvements de terrain supérieur à celui des zones des Bas les plus urbanisées.

Dans les Hauts, les expositions sont légèrement moindres : 5 % de ses 179 000 habitants sont touchés par plusieurs risques et nuisances. En effet, les bruits routiers et le risque d’inondation y sont peu présents, même si le risque de mouvements de terrain est plus élevé qu’ailleurs.

À Mi-pentes, l’exposition à plusieurs risques et nuisances est plus faible : 2 % des 255 000 habitants sont concernés.

Encadré 1 – D’autres risques et nuisances pour la population réunionnaise

Toute la population réunionnaise est soumise aux risques cyclone, séisme et éruption volcanique [Ouvrir dans un nouvel ongletDossier Départemental des Risques Majeurs], même s’ils ne touchent pas tout le monde de la même façon.

D’autres risques sont plus localisés. Certains risques ou nuisances ne peuvent pas, pour l’instant, être mesurés à un niveau fin : nuisances olfactives (près des centres d’enfouissement des déchets par exemple), exposition aux UV et à la chaleur intense, mauvaise qualité de l’air intérieure et extérieure, autres nuisances sonores (hélicoptères par exemple). Quant à la pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques, si elle est bien mesurée, il est difficile à ce jour d’en évaluer l’impact direct sur la santé humaine et les types de populations les plus impactées.

L’ensemble de la population est en revanche concernée par les risques sanitaires liés à la dengue et à la leptospirose (maladie transmise par les rats).

Encadré 2 – Des risques de submersion marine et de recul du trait de côte aggravés par le changement climatique

La submersion marine est une inondation rapide et de courte durée causée par la mer lors d’un cyclone, d’une tempête, ou en cas de fortes houles par exemple. Le risque de submersion marine concerne 7 000 personnes vivant sur le littoral, notamment dans l’est, et 3 000 salariés des secteurs marchands non agricoles sur leur lieu de travail. Le risque de recul du trait de côte, phénomène naturel d’érosion côtière aggravé par l’activité humaine, concerne 3 000 personnes, dont la plupart sont aussi concernées par le risque de submersion marine. La moitié d’entre elles vivent à Saint-Paul, et sont plus aisées et plus souvent retraitées qu’ailleurs. Le risque du recul du trait de côte impacte aussi 2 000 salariés sur leur lieu de travail.

La caractérisation de ces risques prend en compte l’aggravation des conditions météorologiques et maritimes liée au changement climatique, établie en 2012. En 2022, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié un nouveau rapport plus alarmant sur les conséquences du changement climatique [GIEC, 2023 ; pour en savoir plus (2)].

Encadré 3 – Partenariat

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Insee et la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal) de La Réunion.

Pour comprendre

Cette étude s’appuie sur le fichier des logements et des individus (Fidéli) 2021. Cette source de données issue de différents fichiers fiscaux (taxe d’habitation, fichier d’imposition des personnes, etc.), fournit des informations anonymisées et géolocalisées au centroïde de la parcelle cadastrale sur le parc de logements et le profil de leurs occupants, notamment leurs revenus disponibles. Cette géolocalisation au centroïde de la parcelle plutôt qu’au bâti tend à sous-estimer le nombre de logements exposés. Les cartes de dénombrement de la population sont construites à partir des données carroyées du dispositif Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2020, avec des carreaux de 200 mètres de côté.

Les salariés pris en compte dans cette étude sont uniquement ceux du champ marchand non agricole (industrie, construction, commerce, hébergement-restauration, etc.), dénombrés à partir du fichier Sirene géolocalisé au 31/12/2020 ; les écoles, maisons de retraite, hôpitaux et établissements de santé de court, moyen ou long séjour, urgences et maternités sont identifiés à partir de la Base permanente des équipements au 01/01/2021.

Définitions

Les Hauts correspondent aux zones appartenant à l’aire d’adhésion du Parc national. Les Bas correspondent aux zones à moins de 150 mètres d’altitude, les Mi-pentes aux zones situées entre 150 mètres et 400 mètres, hors aire d’adhésion du Parc national.

Une personne est en situation de pauvreté monétaire lorsque son niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté, fixé à 60 % du niveau de vie médian national, soit 1 130 euros par mois et par unité de consommation en 2020.

Le bruit routier est mesuré par l’indicateur Lden qui indique l’exposition au bruit sur une moyenne de 24 heures. Dans cette étude, il y a nuisance quand l’indicateur dépasse 55 décibels. Les données utilisées sont issues des cartes de bruit stratégiques. Celles-ci visent à évaluer l’exposition des populations au bruit des infrastructures de transport terrestre, au travers d’une modélisation acoustique à partir des bases de données des routes (nationales, départementales et communales), de population, de nature des sols et relief.

La qualité de l’eau potable distribuée est mesurée par l’Agence régionale de santé (ARS) qui met en œuvre une analyse du risque lié à l’eau sur chacune des unités de distribution équipant La Réunion, en fonction de l’adéquation entre le niveau du procédé de potabilisation et l’origine de l’eau brute captée. Dans cette étude, le terme « eau potable fréquemment de mauvaise qualité » est utilisé pour les habitations alimentées par une unité de distribution en risque avéré (présence de parasites et/ou absence de désinfection). Les habitations dont la qualité de l’eau se dégrade en cas de fortes pluies sont celles alimentées par des unités de distribution en risque potentiel : leur procédé de potabilisation est jugé insuffisant, à cause d’une absence de traitement de clarification des eaux de surface. La qualité de l’eau potable des logements non raccordés aux réseaux de distribution n’est pas mesurée.

Les plans de prévention des risques naturels (PPRN), à La Réunion, cartographient les zones soumises à un risque naturel dit « continental » (inondation par débordement de cours d’eau, mouvements de terrain) ou « littoral » (submersion marine et recul du trait de côte). Les risques définis dans cette étude sont issus des PPRN les plus récents, qu’ils soient approuvés ou en cours de révision. Les PPRN réglementent l’utilisation et l’occupation des sols sur ces zones. Ils sont élaborés par les services de l’État en concertation avec les collectivités. Les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, etc.) doivent s’y conformer. Dans cette étude, le risque d’inondation correspond aux aléas fort, moyen et faible estimés dans les PPRN. Le risque fort correspond à des hauteurs d’eau supérieures à 1 mètre et des vitesses d’écoulement supérieures à 1 mètre par seconde. Le risque de mouvements de terrain correspond aux aléas très élevé, élevé et moyen des PPRN. Pour les risques de submersion marine et de recul du trait de côte, deux aléas sont calculés dans les PPRN : un aléa de référence basé sur les évènements passés auxquels s’ajoutent 20 cm constituant la première étape de prise en compte du changement climatique ; un aléa avec impact du changement climatique, prenant en compte une augmentation de 60 cm du niveau marin à l’horizon 2100. Dans cette étude, ces deux aléas constituent le risque de submersion marine ou de recul de trait de côte.

Pour en savoir plus

(1) ARS, Ouvrir dans un nouvel ongletBilan ARS 2021 sur la qualité de l’eau du robinet à La Réunion, novembre 2022.

(2) GIEC, Ouvrir dans un nouvel ongletSixième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, mars 2023.

(3) Robin M., « Emploi, revenus et logement dans les quartiers de La Réunion de 2008 à 2019 – La situation s’améliore davantage dans les quartiers éloignés des centres-villes », Insee Analyses La Réunion no 78, décembre 2022.

(4) Coudrin C., Fleuret A., « Objectifs et indicateurs de développement durable à La Réunion : évolutions depuis 20 ans – À La Réunion, améliorations économiques et sociales, dégradation environnementale », Chiffres détaillés, octobre 2021, disponible également en version dossier sur le site de la Deal.