Cinq millions de personnes vivent dans un logement suroccupé Recensements de la population 1999 et 2010

Le mal-logement peut recouvrir de multiples formes. L'une d'entre elles est la suroccupation des logements, en référence à la place disponible ou à l'intimité pour un ménage (cf. définitions dans l'onglet documentation). Le recensement permet de mesurer cette dimension de l'intimité en rapprochant le nombre de pièces du logement de la composition du ménage qui l'occupe. Par définition, cela ne concerne pas les personnes vivant seules, mais les ménages de deux personnes ou plus.

Pour qu'un logement ne soit pas trop petit pour ses occupants, il doit se composer d'au moins une pièce de séjour, une pièce pour chaque couple, une pièce pour chaque autre adulte ayant 19 ans ou plus, une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou ont moins de 7 ans, et une pièce par enfant sinon.

Ainsi, en France, en 2010, 1,4 million de logements sont suroccupés. Ceci concerne 5,1 millions de personnes, soit 9,5 % de la population des ménages d'au moins deux personnes.

Cinq millions de personnes vivent dans un logement suroccupé Recensements de la population 1999 et 2010

La suroccupation a diminué

La proportion de ménages vivant dans un logement suroccupé a diminué ces dernières années : 8,2 % des ménages en 1999 et 7,4 % aujourd'hui. Cette évolution provient principalement de la diminution du nombre de personnes par ménage, liée au vieillissement de la population et aux séparations plus nombreuses : ainsi, pour l'ensemble des ménages, la taille moyenne est passée de 2,4 personnes en 1999 à 2,3 en 2010.

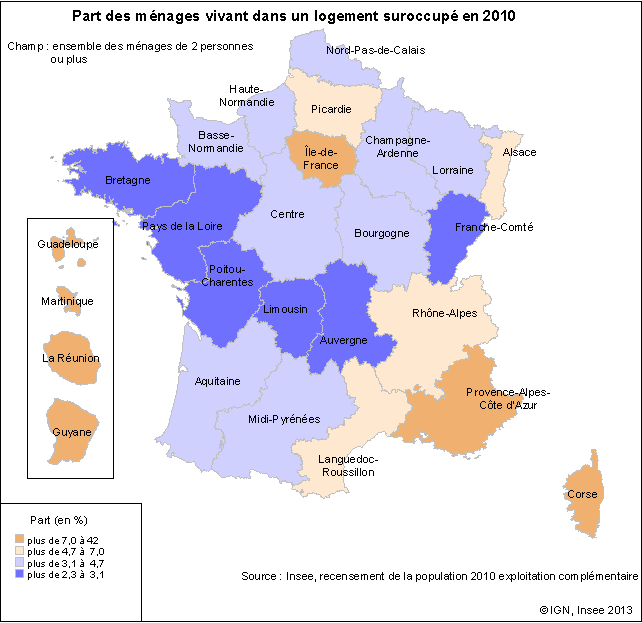

Simultanément, le nombre de pièces par logement a légèrement augmenté, passant de 3,9 à 4. Mais la suroccupation ne recule pas dans toutes les régions. Ainsi, en Île-de-France, elle a progressé depuis 1999.

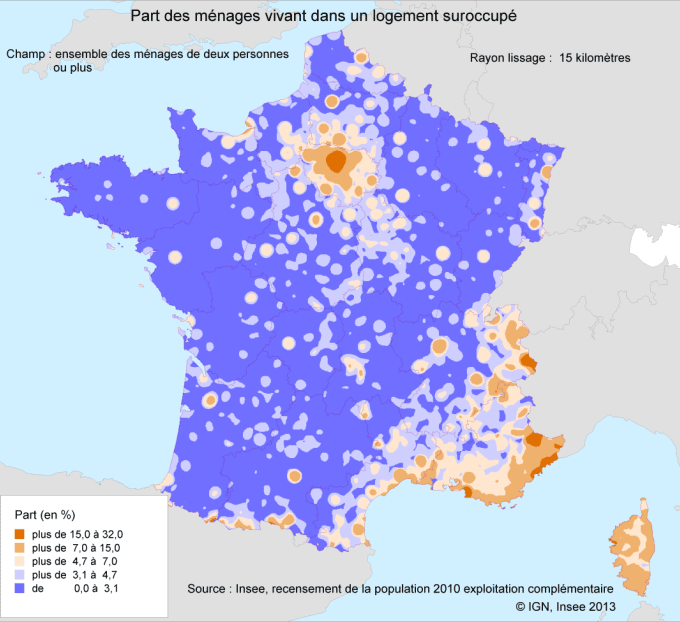

Une suroccupation accentuée dans les grandes villes

Les logements suroccupés sont nettement plus fréquents dans les communes urbaines (9 %) que dans les communes rurales (2 %). Du fait des tensions sur le marché immobilier liées à la rareté du foncier, les grandes villes sont les premières touchées. De la même façon, la suroccupation concerne bien plus souvent les appartements (17 % d'entre eux sont suroccupés) que les maisons (2,5 % seulement), où le nombre de pièces est en général plus élevé. Elle affecte plus rarement les propriétaires (3 %) que les locataires (16 %), qu'ils relèvent du parc privé ou du parc HLM.

En métropole, la suroccupation atteint son maximum en Île-de-France (18 % des ménages), avec une forte concentration à Paris et en Seine-Saint-Denis : dans ces deux départements, plus d'un ménage sur quatre est concerné. La suroccupation est également élevée en PACA (11 %), notamment sur le littoral qui cumule une urbanisation forte et une pression touristique importante. En revanche, le phénomène est rare (3 % ou moins) dans les régions plutôt rurales, comme l'Auvergne et le Limousin, mais également dans plusieurs régions de l'ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes).

Dans les départements d'outre-mer, les logements sont fréquemment suroccupés en lien avec la taille des ménages (2,7 personnes en moyenne dans les DOM contre 2,3 pour l'ensemble des ménages français).

Des logements inadaptés aux familles nombreuses

Globalement, la suroccupation progresse avec la taille des ménages. Elle ne concerne que 4 % des ménages de deux personnes, 8 % de ceux de trois ou quatre, mais elle atteint 16 % des ménages de cinq personnes et même 38 % au-delà. Près de la moitié des habitants vivant dans des logements suroccupés appartiennent à des ménages de cinq personnes ou plus : très souvent, il s'agit de familles ayant au moins trois enfants.

En revanche et sans surprise, la suroccupation diminue sensiblement quand le nombre de pièces du logement augmente : toujours en excluant les logements occupés par une seule personne, elle est de 43 % pour les logements de deux pièces, mais devient très rare à partir de cinq pièces.

La suroccupation ne concerne pas de la même manière toutes les catégories sociales. Elle reste à un niveau faible pour les retraités (2 %), les agriculteurs (3 %), les cadres (5 %) et les travailleurs indépendants (7 %). Dans ces catégories, plus des deux tiers des ménages sont propriétaires occupants. En revanche, elle affecte plus souvent les ménages dont la personne de référence est ouvrier ou employé (respectivement 10 % et 15 %).

tableau – Quelques exemples de suroccupation

| Composition du ménage | Nombre de pièces « attendu » | Nombre de pièces en situation de suroccupation |

|---|---|---|

| Couple sans enfant | 2 | 1 |

| Couple ou adulte avec un enfant | 3 | 1 ou 2 |

| Couple ou adulte avec deux enfants de sexe différent, âgés de 2 ans et 5 ans | 3 | 1 ou 2 |

| Couple ou adulte avec deux enfants de même sexe, âgés de 5 ans et 11 ans | 3 | 1 ou 2 |

| Couple ou adulte avec deux enfants de sexe différent, âgés de 5 ans et 11 ans | 4 | 1 à 3 |

tableau – Part des ménages d'au moins deux personnes vivant dans un logement suroccupé

| Région | Part des logements suroccupés | Part de la population des logements suroccupés | ||

|---|---|---|---|---|

| 2010 | 1999 | 2010 | 1999 | |

| Guyane | 42 | 39,9 | 54,9 | 50,3 |

| Île-de-France | 17,7 | 16,8 | 21 | 20,3 |

| La Réunion | 17 | 23,3 | 22 | 29,2 |

| Martinique | 16,7 | 22,6 | 22,7 | 30,8 |

| Guadeloupe | 15,8 | 23,5 | 21,5 | 30,9 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11 | 11,1 | 13,8 | 14,2 |

| Corse | 10 | 11 | 12,4 | 14,6 |

| France (hors Mayotte) | 7,4 | 8,2 | 9,5 | 10,8 |

| Métropole | 7 | 7,8 | 8,9 | 10,1 |

| Languedoc-Roussillon | 6,3 | 6,1 | 8,2 | 8,2 |

| Alsace | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,5 |

| Rhône-Alpes | 5,4 | 6,6 | 6,8 | 8,8 |

| Picardie | 5 | 6,8 | 6,9 | 9,6 |

| Province | 4,7 | 5,9 | 6,1 | 7,8 |

| Nord-Pas-de-Calais | 4,6 | 6,4 | 6,2 | 9,1 |

| Haute-Normandie | 4,5 | 6,2 | 6,1 | 8,7 |

| Centre | 4 | 5,3 | 5,4 | 7,4 |

| Aquitaine | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 5,9 |

| Midi-Pyrénées | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,6 |

| Bourgogne | 3,6 | 5,5 | 4,8 | 7,4 |

| Champagne-Ardenne | 3,5 | 5,1 | 4,8 | 7,2 |

| Lorraine | 3,4 | 4,9 | 4,6 | 6,8 |

| Basse-Normandie | 3,4 | 5,2 | 4,3 | 6,7 |

| Franche-Comté | 3,1 | 4,9 | 4,2 | 6,8 |

| Limousin | 3 | 4 | 4,2 | 5,4 |

| Auvergne | 2,8 | 4,3 | 3,7 | 5,8 |

| Poitou-Charentes | 2,7 | 3,8 | 3,5 | 5 |

| Pays de la Loire | 2,6 | 4 | 3,3 | 5 |

| Bretagne | 2,4 | 3,8 | 2,9 | 4,5 |

- Source : Insee, recensements de la population 1999 et 2010 exploitations complémentaires.

Définitions

Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :

- soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage ;

- soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

Pour qu'une personne soit enfant d'une famille, elle doit être célibataire et ne pas avoir de conjoint ou d'enfant faisant partie du même ménage.

Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.

Ce concept n'est plus utilisé depuis août 2025. Il est remplacé par le concept c2354 "Famille (au sens de l’analyse ménages-familles)".

Un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de colocation, par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.

Selon les enquêtes, d'autres conditions sont utilisées pour définir ce qu'est un ménage.

Ce concept n'est pas plus utilisé depuis août 2025. Il est remplacé par les concepts c2355 "Ménage (au sens de ménage-logement)" et c2356 "Ménage (au sens de ménage-unité de vie)".

La personne de référence d’une famille est la personne de la famille en couple, active (en emploi ou au chômage), la plus âgée.

Dans un couple, la personne de référence est le conjoint qui est actif, ou, si les deux sont actifs, le conjoint le plus âgé. Dans une famille monoparentale, la personne de référence est le parent s’il est actif ou si aucun enfant n’est actif, sinon, l’enfant actif le plus âgé.

La personne de référence d’un ménage est la personne du ménage en couple, active (en emploi ou au chômage), qui a un enfant, la plus âgée.

La personne de référence d’un ménage est si elle est unique, la personne active ayant un conjoint, sinon, la personne active la plus âgée ayant un conjoint, sinon, la personne la plus âgée ayant un conjoint, sinon, la personne active la plus âgée ayant un enfant, sinon, la personne active la plus âgée, sinon, la personne ayant un enfant la plus âgée, sinon, la personne la plus âgée.

Pour en savoir plus

« Conditions de logement de 2005 à 2010, légère amélioration, moins marquée pour les ménages modestes », Insee Première, n° 1396 - mars 2012.

« Ouvrir dans un nouvel ongletLe mal-logement », Rapport d'un groupe de travail du Cnis, n° 126 - juillet 2011.

« Être sans domicile, avoir des conditions de logement difficiles - La situation dans les années 2000 », Insee Première, n° 1330 - janvier 2011.

« Les logements en 2006 : le confort s'améliore, mais pas pour tous », Insee Première, n° 1202 - juillet 2008.