Les produits intérieurs bruts régionaux de 1990 à 2013

Les produits intérieurs bruts régionaux de 1990 à 2013

En 2013, les effets de la crise se font encore sentir sur la croissance des régions françaises. Dans la majorité des régions, le produit intérieur brut est presque revenu à son niveau d’avant-crise. Ce n’est cependant pas le cas en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La présence de secteur d’activités à forte productivité du travail explique une partie des différences régionales. Les taux d’activité contribuent aussi à ces écarts régionaux.

Impacts contrastés de la crise sur les PIB régionaux

Dans la décennie 1990, la croissance a été soutenue dans l’ensemble des régions françaises : le produit intérieur brut (PIB), a augmenté en moyenne de 2 % par an, de 1,6 % à 2,6 % selon les régions (sources). Les régions de la façade atlantique ont été parmi les plus dynamiques avec celles du pourtour méditerranéen. Ensuite, entre 2000 et 2008, les Pays de la Loire ainsi que la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et l’Île-de-France, ont continué sur cette lancée. Cependant, les premiers signes de ralentissement ont été observés dans les régions de l’Est et du Centre, la croissance annuelle tombant sous la barre des 1 % (figure 1).

tableauFigure 1 – Évolution des PIB régionaux en volume entre 2000 et 2008

| Région | Évolution en volume |

|---|---|

| Île-de-France | 2,3 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 1,59 |

| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 1,32 |

| Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 2,36 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,77 |

| Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 1,11 |

| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 0,48 |

| Pays de la Loire | 1,81 |

| Normandie | 0,71 |

| Bretagne | 1,44 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 0,55 |

| Centre-Val de Loire | 0,49 |

| La Réunion | 4,22 |

| Martinique | 2,51 |

| Corse | 3,14 |

| Guadeloupe | 3,74 |

| Guyane | 4,53 |

| Mayotte | 9,27 |

| Province | 1,32 |

| Métropole | 1,61 |

| DOM | 3,89 |

| France entière | 1,65 |

- Source : Insee, comptes régionaux, base 2010.

graphiqueFigure 1 – Évolution des PIB régionaux en volume entre 2000 et 2008

- Source : Insee, comptes régionaux, base 2010.

La crise de 2008 a eu des impacts différenciés selon les régions. Ainsi, en 2013, trois régions métropolitaines n’ont pas retrouvé leur niveau de PIB de 2008 : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Bourgogne-Franche-Comté et Nord-Pas-de-Calais-Picardie (figure 2). La région Bourgogne-Franche-Comté a été confrontée au plus fort recul : – 1 % par an entre 2008 et 2013.

tableauFigure 2 – Évolution des PIB régionaux en volume entre 2008 et 2013

| Région | Évolution en volume |

|---|---|

| Bourgogne-Franche-Comté | - 1,1 |

| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | - 0,8 |

| Nord-Pas-de-Calais-Picardie | - 0,4 |

| Normandie | - 0,1 |

| Centre-Val de Loire | 0 |

| Bretagne | 0,2 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 0,4 |

| Martinique | 0,5 |

| Pays de la Loire | 0,6 |

| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 0,7 |

| Île-de-France | 0,7 |

| Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 0,8 |

| La Réunion | 0,9 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 |

| Guadeloupe | 1 |

| Corse | 2 |

| Guyane | 3,7 |

| Mayotte | 4,2 |

| Province | 0,2 |

| Métropole | 0,4 |

| DOM | 1,5 |

| France entière | 0,4 |

- Source : Insee, comptes régionaux, base 2010.

graphiqueFigure 2 – Évolution des PIB régionaux en volume entre 2008 et 2013

- Source : Insee, comptes régionaux, base 2010.

À l’inverse depuis la crise, les PIB de Mayotte et de la Guyane, les moins élevés parmi les régions françaises, croissent à un rythme annuel très important (+ 4 %). Ces régions étaient déjà les plus dynamiques entre 2000 et 2008. En France métropolitaine, c’est en Corse que la croissance est la plus rapide depuis 2000.

À l’issue de cette période, en 2013, les PIB régionaux par habitant se situent à des niveaux très différents : de 8 000 euros à Mayotte à 53 600 euros en Île-de-France (figure 3).

tableauFigure 3 – PIB par habitant, PIB par emploi et emploi par habitant en 1990 et en 2013

| PIB par habitant (en euros courants) | PIB par emploi (en euros courants) | Emploi par habitant (en %) | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1990 | 2013 | 1990 | 2013 | 1990 | 2013 | |

| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 16 838 | 26 713 | 43 401 | 70 029 | 39 | 38 |

| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 15 523 | 27 013 | 39 925 | 67 877 | 39 | 40 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 18 093 | 30 988 | 43 073 | 73 676 | 42 | 42 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 16 159 | 25 491 | 42 201 | 66 645 | 38 | 38 |

| Bretagne | 14 893 | 26 636 | 39 076 | 66 469 | 38 | 40 |

| Centre-Val de Loire | 16 905 | 26 761 | 43 039 | 69 220 | 39 | 39 |

| Corse | 14 225 | 26 672 | 42 855 | 70 476 | 33 | 38 |

| Île-de-France | 28 072 | 53 639 | 54 742 | 105 303 | 51 | 51 |

| Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 15 133 | 26 748 | 39 777 | 69 384 | 38 | 39 |

| Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 14 793 | 25 228 | 43 091 | 69 275 | 34 | 36 |

| Normandie | 16 235 | 26 946 | 41 645 | 70 154 | 39 | 38 |

| Pays de la Loire | 15 510 | 28 647 | 39 603 | 69 303 | 39 | 41 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 17 021 | 30 694 | 45 188 | 75 393 | 38 | 41 |

| Guadeloupe | n.d. | 20 427 | n.d. | 65 676 | n.d. | 31 |

| Martinique | n.d. | 22 687 | n.d. | 66 779 | n.d. | 34 |

| Guyane | n.d. | 16 210 | n.d. | 75 719 | n.d. | 21 |

| La Réunion | n.d. | 20 198 | n.d. | 64 111 | n.d. | 31 |

| Mayotte | n.d. | 8 047 | n.d. | 44 073 | n.d. | 18 |

| Province | 16 167 | 27 687 | 42 000 | 70 259 | 38 | 39 |

| Métropole | 18 407 | 32 559 | 45 006 | 78 320 | 41 | 42 |

| DOM | 9 731 | 18 942 | 36 097 | 64 686 | 27 | 29 |

| France entière | 18 181 | 32 126 | 44 852 | 78 012 | 41 | 41 |

- n.d. : données non disponible.

- Source : Insee, comptes régionaux base 2010, Estel.

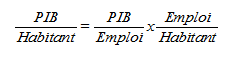

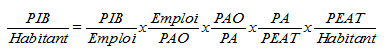

Les différences régionales de PIB par habitant peuvent s’expliquer en prenant en compte deux indicateurs, le PIB par emploi et l’emploi par habitant (encadré). Le premier reflète à la fois la structure d’activité régionale et la productivité de l’emploi dans chaque secteur. Le second dépend essentiellement de facteurs socioéconomiques. Cette décomposition permet d’éclairer les disparités régionales (figure 4).

tableauFigure 4 – Décomposition de l'évolution annuelle moyenne du PIB par habitant entre 1990 et 2013

| PIB par emploi | Emploi par habitant | PIB par habitant | |

|---|---|---|---|

| Île-de-France | 2,89 | -0,03 | 2,86 |

| Corse | 2,2 | 0,57 | 2,77 |

| Pays de la Loire | 2,46 | 0,24 | 2,7 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,26 | 0,34 | 2,6 |

| Bretagne | 2,34 | 0,22 | 2,56 |

| Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 2,45 | 0,06 | 2,51 |

| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 2,34 | 0,1 | 2,44 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 2,36 | 0,01 | 2,37 |

| Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 2,09 | 0,26 | 2,35 |

| Normandie | 2,3 | -0,07 | 2,23 |

| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 2,11 | -0,08 | 2,03 |

| Centre-Val de Loire | 2,09 | -0,07 | 2,02 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| Province | 2,37 | 2,26 | 0,11 |

| Métropole | 2,51 | 2,44 | 0,07 |

| DOM | 2,94 | 2,57 | 0,37 |

| France entière | 2,51 | 2,44 | 0,07 |

- Source : Insee, comptes régionaux base 2010, recensements de la population, Estel.

graphiqueFigure 4 – Décomposition de l'évolution annuelle moyenne du PIB par habitant entre 1990 et 2013

- Source : Insee, comptes régionaux base 2010, recensements de la population, Estel.

La composition du tissu productif, facteur important de disparités

En 2013, le PIB par emploi est de 105 300 euros en Île-de-France, de 70 300 euros pour le reste de la métropole et de 64 700 euros dans les départements d’outre-mer. Seules deux régions ont un PIB par emploi supérieur à la moyenne de province : Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. La première se distingue par une industrie qui reste dynamique et un poids important des activités de services aux entreprises et de recherche. Les activités de transport et entreposage sont, quant à elles, plus nombreuses en Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’opposé, le PIB par emploi en Bretagne est le plus faible en métropole (66 500 euros). Les industries agroalimentaires et l’agriculture sont fortement représentées dans cette région et dans ces secteurs d’activités, la productivité apparente du travail est relativement faible.

En Île-de-France, le PIB par emploi est très supérieur à la moyenne française. Les secteurs des activités financières, de l’information et de la communication, à productivité apparente du travail élevée, sont fortement implantées dans la région. Mais la diversité du tissu productif de la région ne peut expliquer, à elle-seule, les différences avec les autres régions. L’explication réside aussi dans le niveau de rémunération des salariés. Les surplus de productivité dégagés sont en effet majoritairement redistribués dans les salaires sur la période. Dans le même temps, le poids des hauts salaires dans la masse salariale est de plus en plus important. L’Île-de-France capte plus de la moitié des 1 % des rémunérations les plus hautes de France (hors Mayotte). Cet effet « hauts salaires » est lié notamment à la présence importante de sièges sociaux d’entreprises dans la région capitale. Cet effet des sièges sociaux est également positif pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un effet favorable des taux d’activité

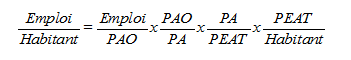

Le PIB par habitant dépend également de l’emploi par habitant. Ce dernier peut se décomposer lui-même en plusieurs facteurs (encadré). En 2013, le ratio emploi par habitant varie de 18 % à Mayotte à 51 % en l’Île-de-France (figure 3).

Entre 1990 et 2013, le ratio emploi par habitant a nettement progressé en Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays de la Loire et Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Dans ces quatre régions, cette hausse est surtout liée à celle du taux d’activité. D’ailleurs, dans l’ensemble des régions françaises, l’augmentation du taux d’activité a eu un effet positif sur le rapport emploi par habitant (figure 5). La croissance du taux d’activité des femmes entre 1990 et 2013 en est la principale explication. En France métropolitaine, ce taux a augmenté de 7 points en Île-de-France et jusqu’à 18 points en Corse.

À l’inverse, avec le vieillissement de la population, l’effet démographique est négatif dans toutes les régions métropolitaines.

tableauFigure 5 – Le taux d’activité, moteur de croissance de l’emploi par habitant en région

| Régions | Attractivité du territoire* | Situation du marché du travail* | Taux d'activité* | Effet démographique* | Évolution de l’emploi par habitant |

|---|---|---|---|---|---|

| Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | - 1,4 | -2,1 | 4,2 | - 1,4 | - 0,7 |

| Centre-Val de Loire | - 0,6 | - 1,1 | 2,7 | - 1,6 | - 0,6 |

| Normandie | - 0,7 | - 0,8 | 2,5 | - 1,6 | - 0,6 |

| Île-de-France | 0,4 | - 1,8 | 2,4 | - 1,4 | - 0,4 |

| Bourgogne-Franche-Comté | - 0,7 | - 1,0 | 3,4 | - 1,8 | 0,0 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | - 0,7 | - 1,3 | 3,7 | - 1,6 | 0,1 |

| Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | - 0,4 | - 1,0 | 4,0 | - 2,0 | 0,5 |

| Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | - 0,2 | - 0,7 | 3,5 | - 1,7 | 0,9 |

| Bretagne | - 0,2 | - 0,3 | 4,3 | - 1,9 | 2,0 |

| Nord-Pas-de-Calais-Picardie | - 0,8 | - 0,9 | 3,9 | - 0,1 | 2,1 |

| Pays de la Loire | - 0,2 | - 0,3 | 4,4 | - 1,8 | 2,2 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 0,3 | 0,3 | 4,0 | - 1,5 | 3,1 |

| Corse | - 0,2 | 0,9 | 5,4 | - 1,4 | 4,7 |

| Province | - 0,3 | - 0,7 | 3,9 | - 1,3 | 1,7 |

| Métropole | - 0,2 | - 0,9 | 3,7 | - 1,4 | 1,2 |

| DOM | 0 | 0,62 | 1,8 | 0,1 | 2,5 |

| France entière | - 0,18 | - 0,92 | 3,61 | - 1,31 | 1,2 |

- * Voir encadré.

- Lecture : entre 1990 et 2013, l'emploi par habitant a progressé de 4,7 points en Corse. L’amélioration de la situation du marché du travail a permis de faire gagner 0,9 point à l'emploi par habitant en Corse.

- Champ : France métropolitaine, les données des comptes régionaux n'étant pas disponibles en 1990 pour les DOM.

- Source : Insee, comptes régionaux base 2010, recensements de la population, Estel.

graphiqueFigure 5 – Le taux d’activité, moteur de croissance de l’emploi par habitant en région

- * Voir encadré.

- Lecture : entre 1990 et 2013, l'emploi par habitant a progressé de 4,7 points en Corse. L’amélioration de la situation du marché du travail a permis de faire gagner 0,9 point à l'emploi par habitant en Corse.

- Champ : France métropolitaine, les données des comptes régionaux n'étant pas disponibles en 1990 pour les DOM.

- Source : Insee, comptes régionaux base 2010, recensements de la population, Estel.

Décomposition du PIB par habitant

Au niveau régional, le PIB par habitant est calculé en rapportant le PIB de la région à la population résidant dans la région. Les différences régionales de PIB par habitant peuvent s’éclairer en prenant en compte deux indicateurs, le PIB par emploi et l’emploi par habitant. En effet :

Dans les deux cas, il s’agit de l’emploi au lieu de travail.

L‘emploi par habitant peut lui-même se décomposer en quatre facteurs de la manière suivante :

Au total, le PIB par habitant peut être décomposé en cinq facteurs :

Le ratio Emploi / Population active occupée (PAO) est un indicateur d’attractivité de la région. Si ce rapport est supérieur à 1, cela signifie qu’il y a plus de personnes venant d’autres régions qui y travaillent que l’inverse.

Le ratio PAO / Population active (PA) est un indicateur de situation du marché du travail. Il rapporte la population active occupée de la région à sa population active. C’est le complémentaire du taux de chômage au sens du recensement de la population. Plus il est élévé, meilleure est la situation du marché du travail local, car la part des chômeurs dans la population active est plus faible.

Le ratio PA/Population en âge de travailler (PEAT) correspond au taux d'activité. Il rapporte le nombre d'actifs de la région (actifs occupés et chômeurs) à l'ensemble de la population en âge de travailler (personnes âgées de 15 à 64 ans).

Le ratio PEAT/Habitant est un indicateur d’un effet démographique. Il rapporte la population en âge de travailler de la région (15–64 ans) à son nombre d’habitants. Ainsi, si la population locale est très jeune (Mayotte et Guyane) ou si elle est vieillissante (Corse), le ratio est faible.

Sources

L'Insee publie annuellement des produits intérieurs bruts régionaux. Leur élaboration suit un cadre fixé par le règlement européen. Les comptes régionaux des DOM ne sont disponibles qu’à partir de l’année 2000. Les résultats sont disponibles sur insee.fr.

Définitions

La productivité « apparente du travail » ne tient compte que du seul facteur travail comme ressource mise en œuvre. Le terme « apparente » rappelle que la productivité dépend de l'ensemble des facteurs de production et de la façon dont ils sont combinés.

La productivité apparente du travail est usuellement mesurée en rapportant la richesse créée au facteur travail :

- la richesse créée est mesurée par la valeur ajoutée (évaluée en volume) ;

- seul le volume de travail mis en œuvre dans le processus de production est pris en compte et il peut être quantifié de plusieurs manières :

- si le volume de travail est mesuré par le nombre d'heures travaillées, on parle de « productivité horaire apparente du travail » ;

- si le volume de travail est mesuré par le nombre de personnes en emploi (personnes physiques), on parle de « productivité par tête ».

La population active regroupe les personnes en emploi et les personnes au chômage.

La mesure de la population active diffère selon l'observation statistique qui en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens du BIT, au sens du recensement de la population, au sens de la Comptabilité nationale.

Pour en savoir plus

Brière L., Clément E., « Croissance dans les régions : davantage de disparités depuis la crise », Insee Première n° 1501, juin 2014.

Brière L., Koumarianos H., « Nouvelles régions : moins de différences interrégionales », La France et ses territoires, Insee Références, Édition 2016, avril 2015.

Hurpeau B., « Élaboration des Produits Intérieurs Bruts régionaux en base 2010 : principes et méthodologie », Document de travail n° H2016–01, mai 2016.