Retour sur quarante ans de forte fécondité en Pays de la Loire

Les Pays de la Loire se distinguent par une fécondité élevée, qui ne se dément pas depuis la fin des années 1960. Cette caractéristique s'était provisoirement atténuée du milieu des années 1980 à la fin des années 1990 lors de la baisse générale de la fécondité. Avec la reprise qui a suivi, la région est devenue la plus féconde de France métropolitaine. Les femmes qui y mettent au monde un enfant sont globalement plus jeunes que dans le reste du pays (sauf en Loire-Atlantique), mais leur âge à l'accouchement augmente constamment depuis trente ans, comme partout en France ; il atteint aujourd'hui presque 30 ans.

Depuis la fin des années 1960, les Pays de la Loire font partie des régions les plus fécondes de France. Depuis 2003, c'est la région métropolitaine qui connaît la plus grande fécondité (appréhendée par l'indicateur conjoncturel de fécondité), avec plus de 2 enfants par femme, soit en moyenne 0,15 de plus que dans les autres régions et 0,50 de plus qu'en Corse, région la moins féconde.

Quarante ans de fécondité, malgré la baisse des années 1980-1990

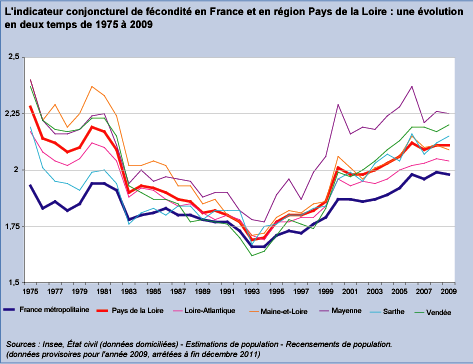

La fécondité des Pays de la Loire, tout en étant continûment supérieure à la moyenne de France métropolitaine, a connu depuis quarante ans des inflexions proches des grandes tendances françaises. À la sortie de la période du baby-boom, au début des années 1970, la fécondité baisse pendant vingt ans pour atteindre un point bas en 1993 (1,69 enfants par femme), puis elle remonte jusqu'à la fin des années 2000. Toutefois, ces tendances sont plus marquées dans la région : la chute de la fécondité après le pic du tout début des années 1980 est plus forte, et la remontée qui la suit est plus prononcée, notamment à partir de 2000 où l'écart à la moyenne française se creuse de nouveau.

graphiqueFigure 1 – L'indicateur conjoncturel de fécondité en France et en région Pays-de-la-Loire : une évolution en deux temps de 1975 à 2009

- Source : Insee - État civil (données domiciliées) - Estimations de population - Recensements de population. (Données provisoires pour l'année 2009,arrêtées à fin décembre 2011).

En 2000 puis à partir de 2003, l'indicateur conjoncturel de fécondité a de nouveau franchi la barre des deux enfants par femme en Pays de la Loire, niveau qu'il n'avait plus atteint depuis 1982. À la fin de la décennie 2000, il avoisine les 2,1 enfants par femme, seuil de renouvellement des générations. La région affiche ainsi un niveau élevé par rapport à la moyenne française (un peu inférieure à 2,0 en métropole),et plus encore par rapport à la moyenne des pays de l'Union européenne (1,6 en 2009) ; elle reste néanmoins nettement inférieure à son niveau des années 1960 et 1970.

Au sein de la région, à l'exception de la Mayenne, les départements ont des indicateurs de fécondité très proches depuis 25 ans. Le Maine-et-Loire et la Mayenne tirent globalement à la hausse la moyenne régionale. Dans le Maine-et-Loire, la fécondité était particulièrement forte jusqu'au milieu des années 1980 ; quant à la Mayenne, elle se démarque des autres départements à partir du milieu des années 1990 et fait partie des trois départements français les plus féconds depuis 1998. En comparaison, la Sarthe jusqu'en 1990 et la Loire-Atlantique présentent des indicateurs de fécondité plus faibles, bien que supérieurs à la moyenne française. La Vendée a connu quant à elle de fortes variations de sa fécondité : d'un niveau relativement élevé jusqu'au début des années 1980, elle chute sous le niveau national autour du point bas de 1993 puis repart à la hausse pour se hisser en deuxième position dans la région depuis 2002.

Des maternités progressivement décalées

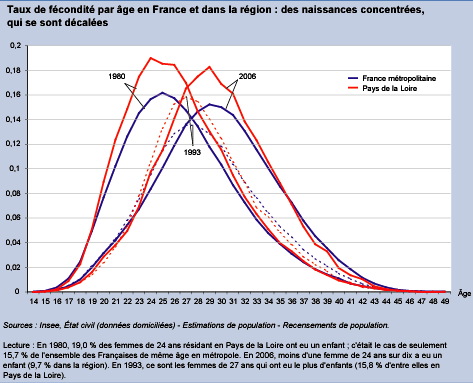

L'âge moyen à l'accouchement ne cesse d'augmenter depuis la fin des années 1970, en Pays de la Loire comme partout en France. Il est passé en trente ans d'environ 26,5 ans à près de 30 ans. Les femmes de la région ont des enfants légèrement plus tôt que la moyenne des Françaises, ce qui se vérifie surtout en Mayenne, en Vendée et dans la Sarthe. Au contraire, en Loire-Atlantique, l'âge moyen à l'accouchement est légèrement supérieur à la moyenne nationale depuis vingt ans, ce qui est caractéristique des départements très urbanisés ; il a passé la barre des 30 ans en 2006 (âge moyen atteint en 2009 pour la France métropolitaine).

tableauFigure 2 – Une part croissante de la fécondité due aux femmes âgées d'au moins 28 ans

| Part de la fécondité due aux femmes de 28 ans et plus (en %) | Part de la fécondité due aux femmes de 35 ans et plus (en %) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | |

| Loire-Atlantique | 38,5 | 51,9 | 65,8 | 69,1 | 7,3 | 9,9 | 14,7 | 18,6 |

| Maine-et-Loire | 39,6 | 50,3 | 64 | 67,5 | 8 | 10,3 | 14 | 17,2 |

| Mayenne | 35,3 | 45,2 | 58,7 | 62,7 | 6,9 | 8,5 | 12,6 | 14,7 |

| Sarthe | 33,5 | 47,8 | 59,8 | 62,3 | 5,8 | 8,4 | 12,5 | 15,3 |

| Vendée | 35,8 | 44,9 | 61,2 | 62,7 | 6,9 | 8,4 | 11,5 | 15 |

| Pays de la Loire | 37,6 | 49,2 | 62,9 | 65,9 | 7,1 | 9,4 | 13,4 | 16,6 |

| France métropolitaine | 38,9 | 51,7 | 63,1 | 67,2 | 8,1 | 11,8 | 16,2 | 19,7 |

- Champ : données provisoires pour l'année 2009, arrêtées à fin décembre 2011

- Sources : Insee, État civil (données domiciliées) - Estimations de population.

Les femmes ont donc leurs enfants de plus en plus tard : en trente ans, la part de la fécondité due aux femmes de 28 ans ou plus a presque doublé. La part des naissances qui sont données par des mères âgées d'au moins 35 ans a également augmenté significativement à partir du milieu des années 1980, mais moins dans la région que dans le reste de la France. Si en Pays de la Loire les taux de fécondité par âge sont dans l'ensemble nettement supérieurs à la moyenne française, ce n'est en revanche pas le cas aux deux extrémités de la vie féconde des femmes. En effet, les âges auxquels celles-ci deviennent ou redeviennent mères sont moins étalés que dans le reste du pays.

graphiqueFigure 3 – Taux de fécondité par âge en France et dans la région : des naissances concentrées, qui se sont décaléées

- Source : Insee - État civil (données domiciliées), Estimation de population, Recensement de population.

Pour conclure, dans la région des Pays de la Loire comme dans l'ensemble de la France, la fécondité a connu, depuis plus de trente ans, une tendance à la baisse puis un redressement ; ce mouvement s'explique en grande partie par un décalage des " calendriers " des naissances. En effet, des années 1970 jusqu'en 1993, la baisse générale de l'indicateur de fécondité est quasi exclusivement liée à la baisse de la fécondité chez les jeunes femmes de moins de 26 ans, tandis que l'augmentation qui a eu lieu entre 1993 et 2009 repose sur une plus forte fécondité des femmes âgées de 28 ans ou plus. Du reste, 40 % de cette augmentation résulte, dans cette seconde phase, à l'accouchement de femmes d'au moins 35 ans. Plusieurs générations de femmes ont ainsi progressivement reporté leurs maternités ; c'est cet effet de calendrier qui explique l'essentiel des évolutions de l'indicateur conjoncturel de fécondité.

Sources

Les chiffres publiés proviennent de trois sources : l'état civil, les recensements de la population et les estimations de population. Le recensement de la population sert de base aux estimations annuelles de population, qui sont disponibles depuis 1975 en métropole, par sexe et âge. Ces estimations sont réalisées à partir des données d'état civil et de l'estimation des soldes migratoires. Depuis la publication des résultats du recensement de 2006 (en 2008), des résultats sont fournis chaque année. Les statistiques d'état civil utilisées dans cette étude portent sur les naissances domiciliées au lieu de résidence de la mère.

Définitions

Indicateur conjoncturel de fécondité : L'indicateur conjoncturel de fécondité est la somme des taux de fécondité par âge observés une année donnée. Cet indicateur mesure le nombre moyen d'enfants qu'aurait une femme au cours de sa vie si les taux de fécondité par âge observés l'année considérée demeuraient inchangés. L'évolution de l'indicateur conjoncturel de fécondité donne une mesure synthétique de l'évolution des taux de fécondité, indépendamment de la structure par âge de la population.

Âge moyen à l'accouchement : L'âge moyen à l'accouchement est la somme des âges pondérés par les taux de fécondité par âge observés une année donnée. Cet indicateur mesure l'âge moyen auquel les mères donneraient naissance à leurs enfants si les taux de fécondité observés l'année considérée à chaque âge demeuraient inchangés. Comme l'indicateur conjoncturel de fécondité, il neutralise les effets de structure par âge.

Taux de fécondité : Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d'âges) est le nombre d'enfants nés vivants des femmes de cet âge au cours de l'année, rapporté à la population moyenne de l'année des femmes de même âge.

Pour en savoir plus

AERTS Anne-Thérèse, "La fécondité dans les régions depuis les années 1960" - Insee Première n°1430, janvier 2013

BEAUMEL Catherine, PLA Anne, "Bilan démographique 2011 - La fécondité reste élevée" - Insee Première n°1385, janvier 2012

BOUCHET Mathilde, WALRAET Emmanuelle, La région la plus féconde de France métropolitaine" - Insee Pays de la Loire, Études n°48, septembre 2006

DAVIE Emma, "Un premier enfant à 28 ans" - Insee Première n°1419, octobre 2012

PISON Gilles, "Ouvrir dans un nouvel ongletFrance 2009 : l'âge moyen à la maternité atteint 30 ans" - Ined, Population et sociétés n° 465, mars 2010

PISON Gilles, "Ouvrir dans un nouvel ongletFrance 2008 : pourquoi le nombre de naissances continue-t-il d'augmenter ?" - Ined, Population et sociétés n° 454, mars 2009

RODRIGUES Amandine, RORTAIS Cécile, "En Pays de la Loire, les femmes concilient famille et vie professionnelle" - Insee Pays de la Loire, Informations statistiques n°320, mars 2009

Insee, Tableau de l'Économie Française - édition 2012, pp. 32-33