La fécondité reste élevée Bilan démographique 2011

La fécondité reste élevée Bilan démographique 2011

Au 1er janvier 2012, 65,35 millions d’habitants peuplent la métropole et les départements d’outre-mer, hors Mayotte. En 2011, grâce à l’excédent des naissances sur les décès plus qu’au solde migratoire, la population a augmenté de 0,5 % (349 000 personnes), au même rythme que les années précédentes. Le nombre de naissances, estimé à 827 000, se maintient à un niveau élevé, mais est en léger repli par rapport au point haut de 2010. L’indicateur conjoncturel de fécondité est de 2,01 enfants par femme. L’âge moyen à l’accouchement continue de s’élever (30,1 ans). À la naissance, les femmes peuvent espérer vivre jusqu’à 84,8 ans en moyenne et les hommes 78,2 ans. L’espérance de vie s’allonge au même rythme que lors des années récentes, mais le nombre de décès augmente aussi (555 000 en 2011), du fait du vieillissement de la population.

- La population s'accroît au même rythme que ces dernières années

- Déjà élevée, la fécondité continue d’augmenter au-delà de 30 ans

- L’âge moyen à l’accouchement dépasse 30 ans

- L’espérance de vie s’allonge, le nombre de décès augmente

- Le nombre des mariages recule

- En 2008, l’indice conjoncturel de fécondité des femmes nées en dehors de l’Union européenne est de 3,1 enfants

La population s'accroît au même rythme que ces dernières années

Au 1er janvier 2012, 65,35 millions d’habitants résident en France (tableau 1), dont 63,46 millions en France métropolitaine et 1,89 million dans les départements d’outre-mer hors Mayotte. La population s’accroît en 2011 au même rythme que ces dernières années (+ 0,5 %), rythme légèrement moindre qu’au début des années 2000 (+ 0,7 % par an entre 2001 et 2006).

Comme les années précédentes, le dynamisme démographique repose principalement sur des naissances nombreuses et un nombre de décès encore relativement faible (tableau 1). Il repose également, dans une moindre mesure, sur le solde migratoire.

Dans l’Union européenne à 27 (UE27), ces trois dernières années, seul le Royaume-Uni est dans une situation comparable à celle de la France : croissance démographique élevée tirée par le solde naturel plutôt que par le solde migratoire. La Belgique et la Suède ont un taux d’accroissement de leur population supérieur à celui de la France depuis 2006 (+ 1,0 % et + 0,8 %), mais il repose sur la composante migratoire plus que sur l’accroissement naturel.

Au 1er janvier 2011, 12,9 % des 502 millions d’Européens résidaient en France, deuxième pays le plus peuplé de l’Union européenne derrière l’Allemagne (16,3 %) et devant le Royaume-Uni et l’Italie (12,4 % et 12,1 %).

tableauTableau 1 – Évolution générale de la situation démographique

| Année | Population au 1er janvier | Nombre de naissances vivantes | Nombre de décès | Solde naturel | Solde migratoire évalué | Ajustement* |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2002 | 61 385 | 792,7 | 545,2 | + 247,5 | + 97 | + 94 |

| 2003 | 61 824 | 793,0 | 562,5 | + 230,6 | + 102 | + 94 |

| 2004 | 62 251 | 799,4 | 519,5 | + 279,9 | + 105 | + 94 |

| 2005 | 62 731 | 806,8 | 538,1 | + 268,7 | + 92 | + 95 |

| 2006 | 63 186 | 829,4 | 526,9 | + 302,4 | + 112 | 0 |

| 2007 | 63 601 | 818,7 | 531,2 | + 287,5 | + 74 | 0 |

| 2008 | 63 962 | 828,4 | 542,6 | + 285,8 | + 57 | 0 |

| 2009 | 64 305 | 824,6 | 548,5 | + 276,1 | + 67 (p) | 0 |

| 2010 | 64 648 (p) | 832,8 | 551,2 | + 281,6 | + 72 (p) | 0 |

| 2011 | 65 001 (p) | 827,0 (p) | 555,0 (p) | + 272,0 (p) | + 77 (p) | 0 |

| 2012 | 65 350 (p) | . | . | . | . | . |

- (p) résultats provisoires à fin 2011.

- * Les arrondis ne permettent pas de retrouver la population de l’année suivante par simple sommation.

- Champ : France.

- Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Déjà élevée, la fécondité continue d’augmenter au-delà de 30 ans

En 2011, le nombre de naissances est estimé à 827 000 dont 797 000 en France métropolitaine. Il se maintient à un niveau élevé, même s’il est en léger repli par rapport à 2010 (− 0,7 %). En 2010 en effet, 832 800 naissances avaient été enregistrées en France, dont 802 200 en France métropolitaine. C’était le point le plus haut depuis la fin du baby-boom en 1974, à l’exception des 805 000 naissances de l’année 1981.

L’indicateur conjoncturel de fécondité (ICF) est de 2,01 enfants par femme en 2011 (tableau 2). Supérieur à deux pour la quatrième année consécutive, il est toutefois en léger repli en 2011 par rapport à 2010. Cette année-là en effet, l’indicateur avait atteint son plus haut niveau depuis la fin du baby-boom (à 2,03). Ainsi, l’ICF se maintient en 2011 à un niveau nettement plus élevé qu’il y a 10 ans (1,89 enfant par femme) : si la fécondité était restée la même depuis dix ans, seuls 775 000 bébés seraient nés en 2011, soit 52 000 de moins que les naissances constatées.

Dans l’UE à 27, seule l’Irlande a un taux de fécondité plus élevé que celui de la France avec 2,07 enfants par femme depuis 2008. Hors Union européenne, l’Islande avec 2,2 enfants par femme en 2009 et 2010 a une fécondité encore plus élevée. La moyenne de l’UE à 27 se maintient en 2010 à 1,59 enfant par femme, comme en 2009. L’ICF est très faible dans les pays du sud et du centre de l’Europe tels l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou la Pologne (autour de 1,4 enfant par femme). Il est nettement plus élevé (1,9 environ) dans les pays nordiques et en Grande-Bretagne.

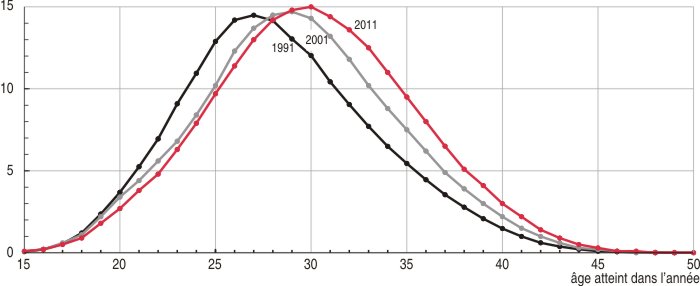

La baisse du nombre de naissances entre 2010 et 2011 résulte pour partie d’une baisse du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants dans la population française (pour 1/4 environ de la baisse). Pour le reste, le recul des naissances de 2011 provient de la baisse de la fécondité. Cependant, cette baisse globale ne reflète pas l’évolution des taux de fécondité à tous les âges. Au-dessus de 33 ans, les taux de fécondité progressent continûment depuis 1978. Cette progression avait d’ailleurs commencé bien avant la remontée de l’ICF depuis son point bas de 1993-1994, mais elle était alors contrebalancée par la forte chute des taux de fécondité entre 20 et 24 ans. Cette chute, amorcée dès la fin des années 1960, ne s’est achevée qu’à la fin des années 1990. Depuis, ces taux restent relativement stables, de même que les taux de fécondité entre 25 et 29 ans, ce qui a permis à l’ICF de remonter, entraîné par la fécondité des femmes de plus de 30 ans (graphique 1).

graphiqueGraphique 1 – Nombre de naissances vivantes pour 100 femmes de chaque âge

- Champ : France.

- Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

tableauTableau 2 – Taux de fécondité par groupes d’âges

| Année | Nombre de naissances pour 100 femmes | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15 - 24 ans | 25 - 29 ans | 30 - 34 ans | 35 - 39 ans | 40 ans ou + | Indicateur conjoncturel de fécondité1 | Âge moyen des mères2 | |

| 2001 | 3,4 | 13,2 | 11,7 | 5,1 | 0,5 | 189,5 | 29,3 |

| 2007 | 3,2 | 12,8 | 12,6 | 6,1 | 0,7 | 197,7 | 29,8 |

| 2008 | 3,3 | 12,9 | 12,9 | 6,2 | 0,7 | 200,7 | 29,8 |

| 2009 (p) | 3,2 | 12,9 | 13,0 | 6,3 | 0,7 | 200,3 | 29,9 |

| 2010 (p) | 3,2 | 12,9 | 13,3 | 6,4 | 0,7 | 202,7 | 30,0 |

| 2011 (p) | 3,1 | 12,7 | 13,3 | 6,5 | 0,8 | 201,5 | 30,1 |

- (p) résultats provisoires à fin 2011.

- 1. Voir Définitions.

- 2. Âge calculé pour une génération fictive de femmes qui auraient à tous les âges la fécondité de l’année considérée.

- Lecture : en 2011, 100 femmes âgées de 30 à 34 ans (en âge atteint dans l’année) ont eu en moyenne 13,3 enfants ; 10 ans plus tôt, 100 femmes du même âge avaient donné naissance à 11,7 enfants.

- Champ : France.

- Sources : Insee, estimation de population et statistiques de l’état civil.

L’âge moyen à l’accouchement dépasse 30 ans

Après avoir franchi la barre des 30 ans en 2010, l’âge moyen à l’accouchement continue de s’élever et atteint 30,1 en 2011 (tableau 2). La part des mères qui accouchent entre 30 et 34 ans est passée de 26 % en 1991 à 33 % en 2011 et celle des mères âgées de 35 ans ou plus de 13 % à 22 %. Accoucher à 40 ans ou plus est une situation deux fois plus fréquente qu’il y a vingt ans (2,2 % des mères en 1991 et près de 5 % des mères en 2011). Comme en France, l’âge moyen à l’accouchement a atteint 30 ans dans l’UE en 2010. Les situations sont beaucoup moins disparates que pour l’indicateur conjoncturel de fécondité : en dehors de quelques pays de l’est de l’Europe comme la Roumanie ou la Bulgarie où les mères accouchent en moyenne vers 27 ans, l’âge moyen à l’accouchement se situe aux environs de 30 ans dans la plupart des pays et dépasse même 31 ans en Espagne, en Italie ou en Irlande.

L’espérance de vie s’allonge, le nombre de décès augmente

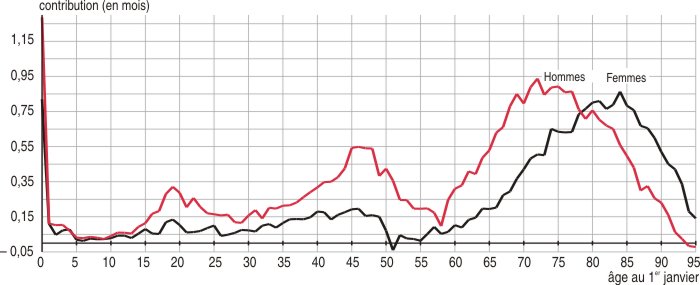

Depuis 2006, le nombre de décès progresse régulièrement en France, après les évolutions très chahutées des trente années précédentes. Selon les projections démographiques réalisées en 2010, le vieillissement progressif de la population française et l’arrivée aux âges avancés de générations de plus en plus nombreuses devraient mécaniquement entraîner une croissance du nombre de décès dans les prochaines années. Néanmoins, parallèlement, l’espérance de vie à la naissance continue à progresser sur le même rythme que depuis le début des années 1970. Elle s’établit à 84,8 ans pour les femmes et à 78,2 ans pour les hommes. Depuis 1994, les gains moyens d’espérance de vie sont de 3 mois par an pour les hommes et 2 mois par an pour les femmes. L’écart hommes-femmes, relativement important en France par rapport à d’autres pays européens, a donc tendance à se réduire (tableau 3). Les contributions des différents âges à ces gains d’espérance de vie diffèrent pour les hommes et les femmes, en dehors des gains très importants à la naissance quel que soit le sexe. Ces dix dernières années, la contribution la plus forte se fait entre 80 et 89 ans pour les femmes et entre 70 et 79 ans chez les hommes, soit dix années plus tôt (graphique 2).

L’espérance de vie augmente partout en Europe. La France fait partie des pays où les femmes vivent le plus longtemps, avec l’Espagne et l’Italie, mais elle ne se situe que dans la moyenne pour les hommes. Les Suédois et les Espagnols ont l’espérance de vie la plus longue et peuvent espérer vivre au moins un an de plus que les Français.

Après avoir stagné quelques années entre 2005 et 2009, la mortalité infantile baisse à nouveau en 2010 et 2011. Elle atteint ainsi en 2011 son point le plus bas, à 3,5 pour 1 000. Cette baisse concerne aussi bien la mortalité la plus précoce (enfants décédés à moins de sept jours) que la mortalité la plus tardive. Ce mouvement est général en Europe, la moyenne des 27 pays se situant à 4 décès pour 1 000 naissances. La baisse de la mortalité infantile a été plus rapide et plus forte qu’en France dans d’autres pays européens tels la Suède ou la Slovénie. Hors Union européenne c’est en Islande que le taux de mortalité infantile est le plus bas, à 2,2 pour 1 000.

Au 1er janvier 2012, les personnes de 65 ans et plus représentent en France 17,1 % de la population, contre 16,0 % il y a 10 ans (tableau 4). Avec l’allongement de la durée de vie, la population française continue de vieillir ; de plus, la première génération très nombreuse du baby-boom, la génération « 1946 » qui compte près de 200 000 personnes de plus que les générations plus anciennes, fait désormais partie de ce groupe d’âges.

graphiqueGraphique 2 – Contribution des différents âges à la variation d’espérance de vie à la naissance entre 2001 et 2011

- Champ : France.

- Lecture : sur les 2,8 années d’espérance de vie gagnées par les hommes entre 2001 et 2011, près d’un mois a été gagné entre 72 et 73 ans. Au cours de cette même période, 0,5 mois a été gagné au même âge par les femmes.

- Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

tableauTableau 3 – Espérance de vie à divers âges et mortalité infantile

| Année | Hommes | Femmes | Taux de mortalité infantile pour 1 000 enfants nés vivants | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 an | 1 an | 20 ans | 40 ans | 60 ans | 0 an | 1 an | 20 ans | 40 ans | 60 ans | ||

| 2001 | 75,4 | 74,8 | 56,2 | 37,4 | 20,6 | 82,9 | 82,2 | 63,5 | 44,0 | 25,7 | 4,6 |

| 2007 | 77,4 | 76,7 | 58,0 | 39,0 | 21,9 | 84,4 | 83,6 | 64,8 | 45,3 | 26,9 | 3,8 |

| 2008 | 77,6 | 76,9 | 58,2 | 39,1 | 22,0 | 84,3 | 83,6 | 64,8 | 45,2 | 26,8 | 3,8 |

| 2009 (p) | 77,7 | 77,1 | 58,3 | 39,3 | 22,2 | 84,4 | 83,7 | 64,9 | 45,4 | 27,0 | 3,9 |

| 2010 (p) | 78,0 | 77,3 | 58,6 | 39,5 | 22,4 | 84,7 | 83,9 | 65,1 | 45,5 | 27,1 | 3,6 |

| 2011 (p) | 78,2 | 77,5 | 58,7 | 39,7 | 22,5 | 84,8 | 84,1 | 65,3 | 45,7 | 27,3 | 3,5 |

- (p) résultats provisoires à fin 2011.

- Lecture : en 2011, l’espérance de vie des hommes de 60 ans est de 22,5 ans. Ce chiffre représente le nombre d’années restant à vivre aux hommes de 60 ans avec les conditions de mortalité à chaque âge observées en 2011.

- Champ : France.

- Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

tableauTableau 4 – Évolution de la population totale par groupes d’âges

| Année | Population au 1er janvier (milliers) | Répartition ( %) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Moins de 20 ans | de 20 à 59 ans | de 60 à 64 ans | 65 ans ou plus | 75 ans ou plus | Moins de 20 ans | de 20 à 64 ans | 65 ans ou plus | |

| 2002 | 15 679,6 | 33 190,4 | 2 667,6 | 9 847,5 | 4 581,3 | 25,5 | 58,5 | 16,0 |

| 2008 | 15 948,9 | 34 134,8 | 3 397,0 | 10 481,2 | 5 438,9 | 24,9 | 58,7 | 16,4 |

| 2009 | 15 977,3 | 34 076,2 | 3 643,5 | 10 607,5 | 5 549,8 | 24,8 | 58,7 | 16,5 |

| 2010 (p) | 15 988,1 | 34 033,1 | 3 880,1 | 10 746,3 | 5 668,3 | 24,7 | 58,7 | 16,6 |

| 2011 (p) | 16 009,3 | 33 986,2 | 4 118,3 | 10 887,3 | 5 767,6 | 24,6 | 58,7 | 16,7 |

| 2012 (p) | 16 035,3 | 33 973,9 | 4 134,7 | 11 206,4 | 5 866,7 | 24,5 | 58,4 | 17,1 |

- (p) résultats provisoires à fin 2011.

- Champ : France.

- Source : Insee, estimations de population.

Le nombre des mariages recule

Le nombre de mariages est estimé à 241 000 en 2011. Il continue de baisser depuis le pic de l’an 2000 malgré quelques années de pause (2005, 2007 ou 2010). Désormais, pour contractualiser une union, les Français préfèrent de plus en plus les Pactes civils de solidarité (Pacs). En 2010, 251 000 mariages avaient été célébrés alors que plus de 195 000 pacs avaient été conclus par des partenaires de sexes différents.

En 2008, l’indice conjoncturel de fécondité des femmes nées en dehors de l’Union européenne est de 3,1 enfants

Parmi les femmes nées hors de l’UE, la part de celles qui sont en âge d’avoir des enfants est relativement plus importante que parmi les femmes nées en France ou dans le reste de l’UE. Leur indice conjoncturel de fécondité (ICF) est également plus élevé (3,1 enfants). Cependant, l’impact de ces femmes sur l’ICF global est limité, car elles ne représentent que 9 % des femmes de 15 à 50 ans en France : sans elles, l’ICF global ne serait inférieur que de 0,1 enfant par femme. Si l’on mène la même analyse, non plus sur le critère du lieu de naissance des femmes mais sur leur nationalité, le résultat reste le même : l’ICF des femmes de nationalité étrangère (hors UE) est certes plus élevé, à 4,0 enfants, mais elles sont peu nombreuses (5 % des femmes de 15 à 50 ans), si bien que l’impact sur l’ICF reste de 0,1. Autrement dit, l’ICF des femmes françaises, comme celui des femmes nées en France, est proche de 1,9 en 2008, niveau relativement élevé par rapport aux autres pays européens.

tableauTableau – Indice conjoncturel de fécondité en 2008 selon la nationalité et le pays de naissance des mères

| Naissances en 2008 | Femmes de 15 à 50 ans* | ICF 2008 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Nombre | Répartition ( %) | Nombre (milliers) | Répartition ( %) | ||

| Selon la nationalité de la mère | |||||

| de nationalité française | 722 277 | 87 | 14 285 | 93 | 1,90 |

| de nationalité étrangère | 106 127 | 13 | 1 003 | 7 | 3,46 |

| européenne (UE à 27) | 15 464 | 2 | 301 | 2 | 1,95 |

| étrangère hors UE à 27 | 90 663 | 11 | 702 | 5 | 3,99 |

| Selon le pays de naissance de la mère | |||||

| née en France | 679 909 | 82 | 13 423 | 88 | 1,89 |

| née à l’étranger | 148 495 | 18 | 1 865 | 12 | 2,89 |

| dans l’UE à 27 | 18 824 | 2 | 432 | 3 | 1,86 |

| hors UE à 27 | 129 671 | 16 | 1 433 | 9 | 3,14 |

| Ensemble des mères | 828 404 | 100 | 15 288 | 100 | 2,01 |

- * Les effectifs de femmes sont calculés en moyenne annuelle, comme moyenne des recensements 2008 et 2009 ; ils ne sont pas disponibles pour des années plus récentes et diffèrent très légèrement des effectifs habituellement utilisés pour calculer les indices conjoncturels de fécondité (effectifs issus des estimations de population non détaillées par nationalité ou pays de naissance).

- Champ : France.

- Sources : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil.

Sources

Le recensement de la population sert de base aux estimations annuelles de population. Il en fixe les niveaux de référence, pour les années où il est disponible. Depuis la publication des résultats relatifs au 1er janvier 2006, le recensement fournit des résultats chaque année ce qui permet un meilleur suivi des tendances d’évolution de la population à moyen terme.

Pour les années 2010 et suivantes, les estimations de population sont provisoires. Elles sont réalisées en actualisant la population du dernier recensement de 2009 grâce à des estimations, d’une part, du solde naturel et, d’autre part, du solde migratoire. Les pyramides des âges utilisées sont des pyramides « par génération » obtenues à partir de l’année de naissance au recensement et non de l’âge.

Le champ géographique du bilan démographique de 2011 reste la France métropolitaine et les DOM, mais sans Mayotte, dont la transformation en département d’outre-mer date du 31 mars 2011. En ajoutant les 803 000 habitants des collectivités d’outre-mer et de Mayotte, la population des territoires de la République française au 1er janvier 2012 est estimée à 66,2 millions d’habitants.

Les statistiques d’état civil sur les naissances, les mariages et les décès sont issues d’une exploitation des informations transmises par les mairies à l’Insee. Pour 2011, il s’agit d’une estimation provisoire.

Le solde migratoire est estimé de manière différente selon l’année. Jusqu’en 2005, il était évalué à partir d’une combinaison entre données administratives de l’année (pour la mesure des entrées des ressortissants des pays hors Union européenne) et report des tendances passées, appréciées à partir des recensements. Depuis que le recensement est annuel (2006), il est calculé par différence entre l’évolution de la population mesurée à deux recensements successifs et le solde naturel de l’année déduit de l’état civil : on parle alors de solde migratoire apparent. Les évolutions de ce solde migratoire apparent peuvent refléter des fluctuations des entrées et des sorties, mais également l’aléa de sondage du recensement. Le dernier recensement disponible étant celui du 1er janvier 2009, les soldes migratoires de 2009, 2010 et 2011 doivent être estimés autrement : ils le sont de façon provisoire par la méthode utilisée jusqu’en 2005.

Définitions

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours d’une période.

Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.

L’indicateur conjoncturel de fécondité est la somme des taux de fécondité par âge observés une année donnée. Cet indicateur donne le nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme tout au long de sa vie si les taux de fécondité observés à chaque âge l’année considérée demeuraient inchangés. Il est parfois exprimé en « nombre d’enfants pour 100 femmes ».

Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d’âges) est le nombre d’enfants nés vivants des femmes de cet âge au cours de l’année, rapporté à la population moyenne de l’année des femmes de même âge.

L’espérance de vie à la naissance est égale à la durée de vie moyenne d’une génération fictive qui connaîtrait tout au long de son existence les conditions de mortalité par âge de l’année considérée.

Le taux de mortalité infantile est le rapport entre le nombre d’enfants décédés avant leur premier anniversaire et l’ensemble des enfants nés vivants.