Aire urbaine de Lorient : une convergence du tissu productif, de l'emploi et de l'attractivité

Aire urbaine de Lorient : une convergence du tissu productif, de l'emploi et de l'attractivité

Après avoir subi des difficultés économiques dans les années 1990 aux effets toujours perceptibles, l'aire urbaine de Lorient retrouve peu à peu une trajectoire économique et démographique proche de celle d'aires urbaines comparables. Cette convergence s'observe sur les dynamiques de l'emploi, sa qualification et sa tertiarisation mais également sur l'attractivité économique et démographique du territoire.

Malgré des départs de jeunes encore importants, le territoire enregistre globalement plus d'arrivées que de départs. La moindre attractivité des années quatre-vingt-dix entraîne cependant une contribution plus faible du solde naturel et un vieillissement plus prononcé pesant sur la croissance de la population et de l'emploi.

- Le poids des difficultés passées s’estompe peu à peu

- Un profil plus industriel qui se rapproche de la moyenne du panel

- Une convergence de la qualification des emplois

- Une attractivité du tissu productif

- Un solde naturel de plus en plus faible

- Un solde migratoire positif mais des départs des jeunes

- Un chômage qui augmente peu

- Contexte de l’étude

- Méthodologie

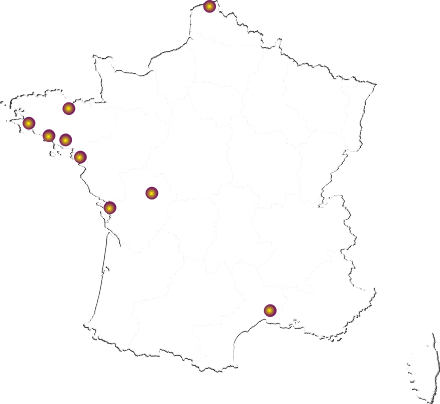

Avec 214 000 habitants, l’aire urbaine de Lorient (figure 1) se classe au 46e rang national pour l'importance de sa population. Ses dynamiques actuelles s'inscrivent dans un double contexte porteur d'enjeux pour le territoire : fortes mutations économiques et intensification des phénomènes de métropolisation. C'est également le cas d'autres aires urbaines de taille comparable ou géographiquement proches pouvant constituer un référentiel de comparaison (Cf. Méthodologie).

graphiqueFigure_1 – Aire urbaine de Lorient

Le poids des difficultés passées s’estompe peu à peu

Durant chacune des trois dernières décennies, la croissance de l’emploi a été plus faible dans l’aire urbaine de Lorient que dans le référentiel (figure 2). L’écart maximum a été atteint entre 1990 et 1999 avec une variation annuelle de l'emploi de + 0,2 % pour l'aire urbaine de Lorient contre + 0,9 % pour le référentiel. À cette période, la fermeture de la base des sous-marins et des restructurations dans la construction navale et la filière de la pêche ont pesé sur l'économie locale. Les départs vers l'extérieur de l'aire urbaine se sont amplifiés, notamment pour les actifs de 20 à 40 ans, et l'emploi dans les activités présentielles (Cf. Définitions) s'en est également trouvé affecté.

tableauFigure 2 – Convergence des évolutions d'emploi depuis 1990

| Activités présentielles | Activités productives | Ensemble | |

|---|---|---|---|

| 1975-1982 | -0,48 | 0,39 | -0,14 |

| 1982-1990 | 0,11 | 0,35 | 0,13 |

| 1990-1999 | -0,53 | -0,99 | -0,73 |

| 1999-2006 | -0,22 | -0,67 | -0,39 |

| 2006-2011 | -0,13 | -0,42 | -0,23 |

- Lecture : entre 2006 et 2011, l'écart des évolutions d'emploi pour les activités présentielles est de 0,1 point en défaveur de l'aire urbaine lorientaise.

- Source : Insee, recensements de la population

graphiqueFigure 2 – Convergence des évolutions d'emploi depuis 1990Écart des évolutions d'emploi avec le référentiel selon les activités (en points)

- Lecture : entre 2006 et 2011, l'écart des évolutions d'emploi pour les activités présentielles est de 0,1 point en défaveur de l'aire urbaine lorientaise.

- Source : Insee, recensements de la population

Cependant, depuis ces chocs économiques, un phénomène de convergence s'observe dans plusieurs domaines de l’économie lorientaise. En premier lieu, l'emploi progresse désormais à un rythme annuel (+ 0,4 % entre 2006 et 2011) se rapprochant peu à peu de celui du référentiel (+ 0,6 %), tout en lui restant inférieur. Ce différentiel de croissance s'estompe cependant plus rapidement pour l'emploi du secteur présentiel (– 0,1 point) que l'emploi non présentiel (– 0,4 point).

Pour la période 2008-2012, le moindre dynamisme de l'emploi dans l'aire urbaine de Lorient ne résulte pas de la structure de l'appareil productif présent sur le territoire. Il est davantage la conséquence de difficultés plus prononcées qu'ailleurs dans les bureaux d'études, l'architecture et ingénierie, le commerce de gros ou l'hébergement médico-social. En revanche, la construction navale soutient l'emploi.

Sur le champ de l'emploi salarié marchand, l'aire urbaine de Lorient a mieux résisté à la première phase de la crise récente (2008-2011) que les aires urbaines du référentiel. Les pertes d'emplois industriels ont notamment été moins prononcées.

Un profil plus industriel qui se rapproche de la moyenne du panel

Outre celle liée à l'évolution de l'emploi, une convergence s'opère également dans la structure des activités économiques présentes sur le territoire. Certes, d'une part, la tradition industrielle de l'aire urbaine lorientaise reste marquée : avec 13 000 emplois, l'industrie occupe une part plus importante que dans le référentiel (+ 2 points). Les fonctions de fabrication et de conception-recherche sont plus fréquemment présentes à Lorient. D'autre part, avec 62 000 postes sur un total de 84 000, le secteur tertiaire reste, bien que majoritaire, moins implanté que dans la moyenne des aires urbaines du panel.

Toutefois, contrairement à la majorité des villes du référentiel, Lorient n'a pas le statut de préfecture. Les fonctions de gestion et d'administration publique y sont ainsi sous-représentées. Cependant, depuis 1999, un mouvement de tertiarisation de l'économie est à l'œuvre avec une croissance de la part de l'emploi présentiel égale à 3 points, bien supérieure à la moyenne du référentiel. Le profil sectoriel de l'aire urbaine de Lorient se rapproche ainsi de celui des aires urbaines comparables.

Une convergence de la qualification des emplois

Le phénomène de convergence se reflète également sur la qualification des emplois. En effet, celle-ci a plus augmenté en 5 ans dans l'aire urbaine lorientaise que dans le référentiel. En 2006, les cadres et professions intellectuelles supérieures étaient moins représentés que dans les aires urbaines comparables (11,2 % contre 12,1 %) (figure 3). Entre 2006 et 2011, le nombre d’emplois des cadres a progressé un peu plus et l’écart s’est donc réduit. La part des professions libérales et des cadres d’entreprise est aujourd'hui équivalente. Toutefois, les cadres de la fonction publique restent nettement moins présents à Lorient (5,2 % contre 5,7 %), en lien avec son statut de sous-préfecture.

tableauFigure 3 – Convergence pour les cadres mais pas pour les professions intermédiaires

| Aire urbaine de Lorient | Référentiel | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | ||

| % | Nombre | % | % | % | |

| Agriculteurs exploitants | 1,3 | 920 | 1,1 | 1,5 | 1,3 |

| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 6,2 | 5 560 | 6,6 | 5,8 | 6,1 |

| Cadres, professions intellectuelles supérieures | 11,2 | 10 390 | 12,4 | 12,1 | 13,0 |

| Professions intermédiaires | 25,7 | 21 560 | 25,8 | 26,2 | 26,9 |

| Employés | 29,3 | 24 700 | 29,6 | 30,2 | 29,9 |

| Ouvriers | 26,3 | 20 490 | 24,5 | 24,1 | 22,8 |

| Total | 100,0 | 83 620 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Source : Insee, recensements de la population

En revanche, les cadres des fonctions métropolitaines (CFM) occupent désormais une part dans l'emploi local quasi-équivalente à celle du référentiel (6,1 % contre 6,3 %). En 1990, l'écart était plus important (3,5 % contre 4,2 %). Ces fonctions liées aux prestations intellectuelles, à la conception-recherche, au commerce inter-entreprises, à la gestion ou à la culture et aux loisirs représentent désormais 5 100 emplois dans l'aire urbaine de Lorient. Ces services stratégiques, effectués par une main-d'œuvre particulièrement qualifiée, sont généralement concentrés dans les métropoles dont ils constituent un élément important de l'attractivité. Cependant, ce rattrapage ne concerne pas les cadres de la fonction gestion qui restent moins nombreux.

Cette montée en qualification des emplois résulte également d'une plus forte baisse du nombre d'ouvriers, en particulier non qualifiés, principalement dans la construction et le transport-magasinage. Toutefois, les ouvriers restent surreprésentés dans l'aire urbaine de Lorient (24,5 % contre 22,8 % pour le référentiel), en lien avec le maintien de la spécificité industrielle du territoire.

Enfin, dans l'aire urbaine de Lorient, le taux d’encadrement au sens large (cadres + professions intermédiaires) est toujours inférieur à celui du référentiel (38,2 % contre 39,9 %) en raison de la moindre progression des professions intermédiaires.

Une attractivité du tissu productif

Ce rattrapage amorcé dans l'aire urbaine de Lorient résulte de dynamiques survenues dans le renouvellement du tissu productif. Concernant le taux de création d'établissements, le territoire est toutefois resté en retrait par rapport au référentiel sur la période 2011-2013 (13,2 % contre 14,4 %), à l'instar de la période 2003-2005, avant la crise. L’écart s’est même creusé en défaveur de Lorient, notamment pour l’industrie.

Cependant, cet écart est essentiellement endogène et ne révèle pas de disparités d'attractivité. En effet, le taux d’implantation d’établissements du secteur productif décidée par une entreprise extérieure au territoire est identique à celui du référentiel (1,8 %). Il en était déjà ainsi au début des années 2000, avant la crise. De plus, les établissements contrôlés par des centres de décisions externes ont désormais, en termes de créations d'emplois, un impact supérieur à celui du référentiel (taux annuel moyen 2010-2012 de création d'emplois de 3,7 % contre 2,1 %) contrairement à la situation observée dans les années 2000. Cet impact se ressent plus fréquemment dans les établissements pérennes que dans les nouveaux établissements.

En conséquence, dans l’aire urbaine de Lorient, la dépendance du tissu productif à des centres de décisions externes se situe dans la moyenne du référentiel. En effet, environ 50 % des emplois du territoire sont contrôlés par un siège localisé à l’extérieur. Cette part est plus importante dans les industries agroalimentaires ou la construction navale. Si ce taux de dépendance confirme l'attractivité du territoire, son niveau peut constituer un élément de fragilité.

À l’inverse, l’aire urbaine présente un taux de contrôle plus élevé que le référentiel (+ 5 points). La valeur de cet indicateur indique un certain rayonnement des entreprises du territoire. Plus du quart des emplois contrôlés par des entreprises du territoire sont localisés hors de l’aire urbaine de Lorient. Ce chiffre varie de 11 % pour l’aire urbaine de Dunkerque à 43 % pour celle de Quimper. La présence de quelques grandes entreprises (Loxam, Laudren, Delanchy, par exemple) contribue à ce rayonnement.

Un solde naturel de plus en plus faible

La démographie actuelle de l’aire urbaine de Lorient est également en partie la conséquence des chocs économiques passés et de la moindre croissance de l'emploi.

Les difficultés des années quatre-vingt-dix ont eu des effets immédiats et entraîné le départ d'une partie de la population de 20 à 40 ans. Le solde migratoire est devenu négatif entre 1990 et 1999, alors que le référentiel restait globalement attractif.

Depuis, une convergence s'opère également et les écarts des soldes migratoires s’amenuisent avec le référentiel. En revanche, le solde naturel (différence entre les nombres de naissances et de décès) se détériore au fil du temps et l’écart avec le référentiel se creuse. Entre 2006 et 2011, bien que restant positif, le solde naturel a atteint son plus bas niveau enregistré depuis 30 ans (figure 4).

tableauFigure 4 – Le faible solde naturel pèse sur la croissance démographique

| 1982-1990 | 1990-1999 | 1999-2006 | 2006-2011 | |

|---|---|---|---|---|

| Taux annuel moyen total : aire urbaine de Lorient | 0,76 | 0,12 | 0,51 | 0,36 |

| Taux annuel moyen total : référentiel | 0,65 | 0,62 | 0,86 | 0,58 |

| dû au solde naturel : aire urbaine de Lorient | 0,49 | 0,28 | 0,18 | 0,16 |

| dû au solde naturel : référentiel | 0,52 | 0,36 | 0,34 | 0,34 |

| dû au solde apparent des entrées - sorties : aire urbaine de Lorient | 0,27 | -0,16 | 0,33 | 0,2 |

| dû au solde apparent des entrées - sorties : référentiel | 0,12 | 0,27 | 0,52 | 0,24 |

- Lecture : entre 2006 et 2011, dans l'aire urbaine de Lorient, la population a augmenté annuellement de 0,36 %. La contribution du solde naturel est de 0,16 % et celle du solde apparent des entrées-sorties de 0,20 %.

- Source : Insee, recensements de la population

graphiqueFigure 4 – Le faible solde naturel pèse sur la croissance démographiqueDécomposition du taux annuel moyen de la population (en %)

- Lecture : entre 2006 et 2011, dans l'aire urbaine de Lorient, la population a augmenté annuellement de 0,36 %. La contribution du solde naturel est de 0,16 % et celle du solde apparent des entrées-sorties de 0,20 %.

- Source : Insee, recensements de la population

Les nombreux départs survenus suite aux difficultés économiques de la décennie quatre-vingt-dix ont entraîné un déficit de main-d'œuvre jeune, mais aussi de naissances, ce qui a accéléré le vieillissement de la population et freiné la croissance de l'emploi.

Entre 1990 et 2011, l’âge moyen a en effet augmenté plus vite dans l'aire urbaine de Lorient (+ 6,2 contre + 4,9 ans) que dans les aires urbaines du référentiel alors qu'il y était identique en 1990. Les habitants de l’aire urbaine sont aujourd’hui âgés de 41,8 ans en moyenne contre 40,4 ans pour le référentiel. L’écart est imputable d’une part à un solde naturel plus faible, pour partie conséquence des départs passés. D'autre part au solde migratoire toujours déficitaire des jeunes aux années d’études ou de premier emploi, conjugué à une surreprésentation des personnes âgées. Par rapport au référentiel, l'aire urbaine de Lorient est en effet un peu plus attractive pour les retraités, même si ceux-ci ne constituent qu'une faible part des arrivées (17 %). Même si le territoire vieillit un peu moins sur la période récente, les plus de 75 ans sont de plus en plus nombreux (10 % de la population en 2011 contre 7 % en 1999).

Un solde migratoire positif mais des départs des jeunes

Avec le rééquilibrage de son solde migratoire, l'aire urbaine de Lorient est aujourd'hui quasiment aussi attractive pour la population que l'ensemble du référentiel. Le solde des entrées-sorties n'est plus que légèrement inférieur à celui du panel alors que, depuis 1990, le déficit était net. Les arrivées y sont plus nombreuses que les départs pour toutes les classes d'âge, mis à part les jeunes de 20 à 29 ans (figure 5). De même, le rayonnement du territoire est assez similaire à celui du référentiel avec 45 % des arrivées qui sont régionales. On note des échanges significatifs avec les aires urbaines de Bretagne Sud mais aussi avec Paris, Rennes, Nantes et Brest.

tableauFigure 5 – Un solde négatif pour les jeunes

| 5 à 14 ans | 822 |

|---|---|

| 15 à 19 ans | -218 |

| 20 à 24 ans | -1 401 |

| 25 à 29 ans | -1 116 |

| 30 à 34 ans | 299 |

| 35 à 39 ans | 491 |

| 40 à 54 ans | 1 016 |

| 55 à 64 ans | 1 114 |

| 65 à 74 ans | 453 |

| 75 ans ou plus | 458 |

| Ensemble | 1 919 |

- Source : Insee, recensements de la population

graphiqueFigure 5 – Un solde négatif pour les jeunesSolde migratoire par âge en 2008

- Source : Insee, recensements de la population

Études supérieures, recherche d’un premier emploi ou mise en couple constituent les principaux déterminants des migrations chez les jeunes. Parmi les 20-24 ans, ces départs s'observent aussi dans les autres aires urbaines du panel, hormis La Rochelle et Poitiers où l'offre de formations supérieures est plus importante. En revanche, le déficit constaté pour les 25-29 ans est plus spécifique à Lorient. Il est en effet un des plus élevés du référentiel, Poitiers et La Rochelle exceptés. Rapporté à la population, ce déficit est presque six fois plus élevé qu’à Vannes. Ainsi en cinq ans, les migrations ont fait baisser la population des 25-29 ans de plus de 9 %. Sur cette tranche d'âge des 25-29 ans, les partants sont plus nombreux que les arrivants pour les cadres, mais surtout pour les professions intermédiaires et les employés, notamment parmi les diplômés du supérieur. Ces départs suggèrent une difficulté pour les jeunes diplômés à accéder à un emploi qualifié, plus particulièrement dans le secteur tertiaire.

Rapporté à la population stable, le solde migratoire des actifs de 30 à 54 ans est un peu plus important pour l'aire urbaine de Lorient qu'en moyenne, tout en restant inférieur à celui de Vannes ou Saint-Nazaire, par exemple. Malgré cet excédent et contrairement aux aires urbaines du référentiel, les départs de jeunes de 20 à 29 ans ne sont pas compensés par les arrivées d'actifs de 30 à 54 ans à Lorient.

Les emplois occupés par les jeunes installés sur le territoire reflètent les spécificités sectorielles du tissu économique lorientais. Ainsi, les métiers tertiaires administratifs (secrétaires, employés fonction publique, employés de banque et assurance) sont sous-représentés, alors que les métiers d'ouvriers de la construction navale, de l'agroalimentaire et du bâtiment sont surreprésentés. Cette spécificité tend à s'accentuer, le nombre d'emplois ouvriers diminuant moins fortement que celui des employés.

À Lorient comme dans l'ensemble des aires urbaines du référentiel, les jeunes, à postes équivalents, sont plus diplômés que leurs aînés. En outre, les femmes sont moins présentes dans le tertiaire administratif, en particulier parmi les cadres de la fonction publique et les professions intermédiaires.

Un chômage qui augmente peu

Le nombre d’actifs résidant dans l'aire urbaine de Lorient n’a augmenté que de 1,9 % entre 2006 et 2011, soit presque deux fois moins que dans le référentiel. Les flux migratoires contribuent à une moindre évolution du nombre d'actifs à Lorient et expliquent un point d'écart avec les aires urbaines du référentiel. Le vieillissement de la population a également un fort effet négatif sur l’accroissement des ressources en main-d’œuvre (–1,2 point). En fait, seule la hausse des taux d’activité contribue à l’augmentation du nombre d’actifs à hauteur de 4,1 %.

Dans le même temps, cette augmentation du nombre d'actifs s'est accompagnée de la création d'un nombre équivalent d’emplois. L'augmentation de la part d'actifs au chômage est ainsi restée contenue à Lorient contrairement à l'ensemble du référentiel. Ainsi, dans un contexte de crise, le marché du travail à Lorient s'équilibre plus par les départs de jeunes actifs que par la hausse du nombre de chômeurs. Aujourd’hui, quels que soient l’âge et le sexe, la part des chômeurs est inférieure dans l'aire urbaine de Lorient à la moyenne du panel. En 2006, une même proportion d'actifs se déclarait au chômage au sens du recensement (11,8 %) à Lorient et dans le référentiel. En 2011, l'écart est d'un point en faveur de Lorient (12 % contre 13 %) plus prononcé pour les plus jeunes et constaté aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

Contexte de l’étude

AudéLor agence d'urbanisme et de développement du pays de Lorient a souhaité en 2015 travailler en partenariat avec l'Insee sur les questions de positionnement du territoire par rapport à un panel d'aires urbaines comparables. À l'heure de la révision du Scot du pays de Lorient et dans un contexte de métropolisation, il est apparu nécessaire de passer en revue les forces et les faiblesses du territoire. Ce travail partenarial vient compléter celui mené en 2011 qui était centré sur le fonctionnement interne du territoire (pôle, localisation population et revenus). Dans la présente publication, l'utilisation de multiples indicateurs a permis de mettre en évidence les liens entre évolution économique et évolution démographique, les dynamiques de convergence en matière de qualification et d'attractivité, la question de l'emploi des jeunes… L'utilisation d'un panel de territoires proches s'est avérée pertinente pour enrichir les comparaisons habituelles effectuées par rapport à la moyenne française ou la moyenne bretonne.

Méthodologie

Une analyse basée sur la comparaison de territoires

Afin de repérer certaines spécificités ou certains enjeux propres à l'aire urbaine de Lorient, le territoire est comparé à un panel d'aires urbaines aux caractéristiques proches. Les principaux critères de choix de ces territoires sont la taille de la population et la proximité géographique. Le référentiel englobe l'aire urbaine de Lorient, ainsi que celles de Saint-Nazaire, La Rochelle, Dunkerque, Poitiers, Nîmes, Quimper, Vannes et Saint-Brieuc.

En partenariat avec :

Définitions

Définitions

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.

Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette sphère.

Pour en savoir plus

La géographie des échanges privilégiés des 56 aires urbaines bretonnes : une architecture départementale pour les flux de proximité, régionale ou transrégionale pour les flux économiques / Olivier Léon, François Rivoal, Ronan Viel... [et al.] ; Insee Bretagne, ADEUPa, Audiar ... [et al.] . - Dans : Octant Analyse; n° 63 (2014, avr.). – 5 p.

Les 10 principales aires urbaines bretonnes : des échanges privilégiés avec les Pays de la Loire et importants avec Paris / Olivier Léon, Audrey Naulin, Ronan Viel, Gilles Poupard; Insee Bretagne, Quimper Cornouaille Développement, Audélor . - Dans : Octant Analyse; n° 62 (2014, avr.). – 5 p.

Le pays de Lorient face aux enjeux des mutations économiques et sociales / Isabelle Baudequin, Sylvain Dajoux, Laurent Auzet... [et al.] ; Insee Bretagne. - Dans : Dossier d’Octant ; n° 54 (2011, déc.).

Pays de Lorient : des emplois concentrés, des populations contrastées / Isabelle Baudequin, Sylvain Dajoux; Insee Bretagne. - Dans : Octant Analyse; n° 25 (2011, déc.). - 6 p.