Insee Analyses Pays de la Loire ·

Octobre 2025 · n° 144

Insee Analyses Pays de la Loire ·

Octobre 2025 · n° 144 L’activité économique ligérienne consomme 4 400 hectares de 2011 à 2020 Morphologie des territoires et interactions

L’activité économique ligérienne consomme 4 400 hectares de 2011 à 2020 Morphologie des territoires et interactions

Début 2021, dans les Pays de la Loire, un dixième des espaces sont urbanisés, c’est-à-dire occupés par des logements, des locaux d’entreprises ou des infrastructures. Entre 2011 et fin 2020, l’activité économique ligérienne consomme 4 400 hectares, surface proche de celle de l’île de Noirmoutier. Cette extension est, en proportion, supérieure à celle de la France métropolitaine, mais elle ralentit. Par ailleurs, la Vendée est le département régional le plus consommateur d’espaces à des fins économiques. Dans la région, les établissements s’installent de façon plus dispersée qu’ailleurs, et principalement dans les bourgs ruraux. Les bureaux et autres services sont en tête de la consommation d’espaces économiques.

Cette étude fait partie de la série de publications Pays de la Loire « Morphologie des territoires et interactions ».

- Dans la région, un dixième du territoire est urbanisé

- En dix ans, l’activité économique ligérienne consomme 4 400 hectares

- Pour 1 000 hectares déjà urbanisés, 17 supplémentaires consacrés aux activités économiques

- La Vendée, département régional le plus consommateur d’espaces pour l’activité économique

- L’activité économique davantage étalée que dans les autres régions

- Bureaux et autres services, en tête de la consommation économique d’espaces

- Encadré 1 – Rendre les activités économiques plus sobres en foncier

- Encadré 2 – Au niveau régional, un lien distendu entre création d’emploi et consommation économique d’espaces

- Encadré 3 – Partenaire

Dans la région, un dixième du territoire est urbanisé

Début 2021, un dixième de la surface des Pays de la Loire est urbanisée, c’est-à-dire occupée par des logements, des locaux d’entreprises ou des infrastructures. Aujourd’hui la prise de conscience de l’importance des zones naturelles vient interroger cette urbanisation des espaces naturels, agricoles et forestiers, aussi appelée consommation d’espaces. Ces zones ont longtemps été considérées comme disponibles pour les activités humaines. Elles sont désormais à la croisée d’enjeux de souveraineté alimentaire et économique, et de résilience face au changement climatique (préservation de la biodiversité et de la perméabilité des sols, puits de carbone, etc.).

À ce titre, la loi Climat et résilience de 2021 prévoit de diminuer de moitié la consommation d’espaces entre 2021 et 2030, par rapport à la décennie précédente, pour aboutir au zéro artificialisation nette en 2050 (pour comprendre). Cette loi doit être déclinée par les acteurs publics et à toutes les échelles du territoire pour les stratégies d’aménagement et d’urbanisme.

En dix ans, l’activité économique ligérienne consomme 4 400 hectares

L’habitat, les activités économiques et les voies de circulation ont tendance à s’étendre sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. De 2011 à fin 2020, l’activité économique consomme 4 430 hectares (ha) dans les Pays de la Loire, soit une surface proche de celle de l’île de Noirmoutier. Avec 1,2 ha par jour, cette consommation d’espaces est ainsi la 5e plus élevée de l’hexagone, quand la région est seulement 7e pour la superficie cadastrée. Le faible relief des Pays de la Loire, l’important maillage communal et des infrastructures routières développées contraignent moins qu’ailleurs l’installation des activités économiques.

Ainsi, 23 % de l’espace consommé dans les Pays de la Loire de 2011 à fin 2020 est dédié aux activités économiques. La région se situe dans la moyenne nationale, qui cache de fortes disparités : 44 % de l’espace est consommé pour l’activité économique en Île-de-France, 11 % en Corse. Toutefois, l’habitat consomme près de trois fois plus que l’activité économique. Parmi les autres usages du territoire, les routes représentent 9 % de l’espace consommé, tandis que les usages mixtes (habitat et économie), comme les voies ferrées, n’atteignent que 1 %.

tableaufigure 1 – Taux d’extension liée à l’activité économique entre 2011 et fin 2020

| Région | Taux d’extension |

|---|---|

| Hauts-de-France | 1,84 |

| Île-de-France | 1,83 |

| Pays de la Loire | 1,68 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 1,67 |

| Centre-Val de Loire | 1,64 |

| Occitanie | 1,62 |

| Normandie | 1,55 |

| Bretagne | 1,51 |

| France métropolitaine | 1,50 |

| Nouvelle-Aquitaine | 1,47 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,39 |

| Corse | 1,24 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 1,23 |

| Grand Est | 1,18 |

- Lecture : Le taux d’extension liée à l’activité économique dans les Hauts-de-France est de 1,84 % entre 2011 et fin 2020.

- Source : Cerema, fichiers fonciers de début 2011 à fin 2020.

graphiquefigure 1 – Taux d’extension liée à l’activité économique entre 2011 et fin 2020

- Lecture : Le taux d’extension liée à l’activité économique dans les Hauts-de-France est de 1,84 % entre 2011 et fin 2020.

- Source : Cerema, fichiers fonciers de début 2011 à fin 2020.

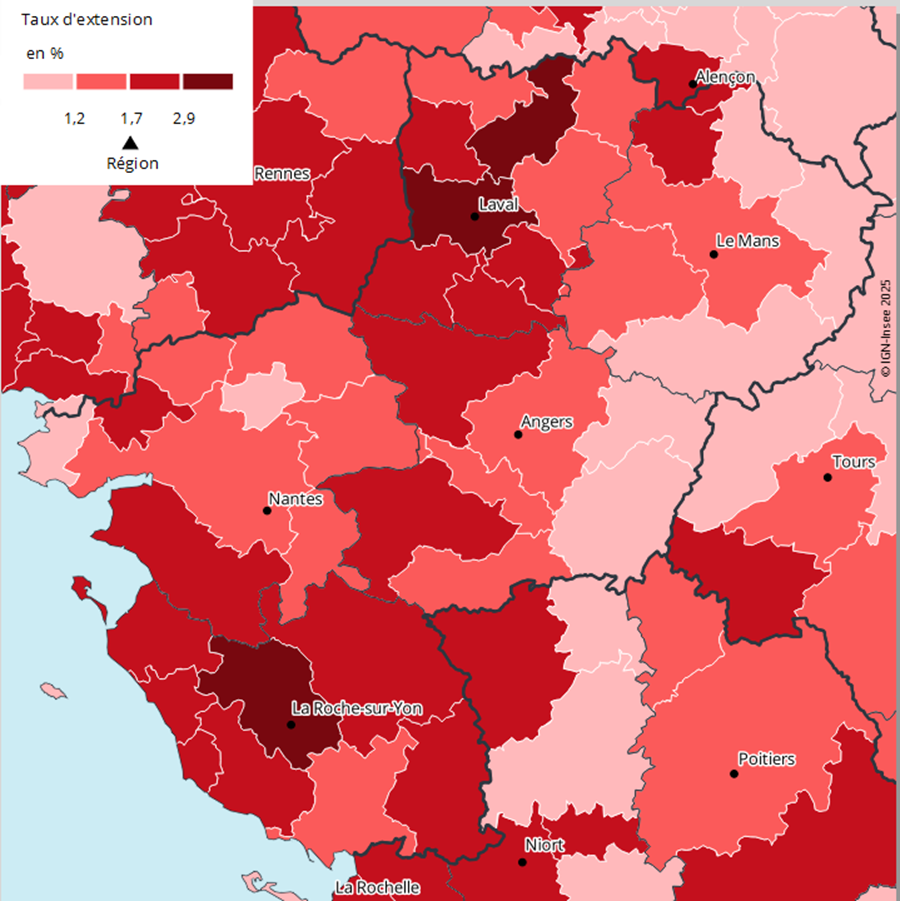

Pour 1 000 hectares déjà urbanisés, 17 supplémentaires consacrés aux activités économiques

Entre 2011 et fin 2020, les activités économiques s’étendent de 17 ha supplémentaires pour 1 000 ha déjà urbanisés, soit un taux d’extension de 1,7 % (figure 1). Les Pays de la Loire se positionnent au 3e rang des régions métropolitaines, devant la moyenne nationale (1,5 %). Cette extension est rapide, au regard des siècles nécessaires à la création de la richesse d’un sol. Par ailleurs, la renaturation des espaces urbanisés, quand elle est mise en place, est bien souvent partielle et coûteuse.

Dans les Pays de la Loire, cette consommation d’espaces est révélatrice d’un double dynamisme : économique d’une part, puisque le PIB régional par habitant est le 4e de France en 2023 ; démographique d’autre part, puisque la croissance de population est la 2e de France en 2021.

Si l’activité économique consomme de l’espace chaque année, la surface consommée se réduit entre 2011 et fin 2020 (figure 2). Cette baisse s’accompagne également d’une baisse de la consommation d’espaces pour l’habitat. Le sursaut de consommation pour l’activité économique en 2018 et 2019, interrompu par la crise sanitaire de 2020, reprend en 2021 et 2022, sans toutefois retrouver le niveau d’avant crise.

tableaufigure 2 – Flux annuels de consommation d’espaces de l’activité économique et de l’habitat dans les Pays de la Loire, entre 2011 et fin 2020

| Usage | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Activité économique | 600 | 540 | 520 | 510 | 380 | 420 | 310 | 460 | 440 | 250 |

| Habitat | 1 860 | 1 630 | 1 490 | 1 210 | 1 050 | 1 080 | 1 040 | 1 090 | 800 | 890 |

- Lecture : En 2020, dans les Pays de la Loire, l’activité économique consomme 250 ha, et l'habitat, 890 ha.

- Source : Cerema, fichiers fonciers de début 2011 à fin 2020.

graphiquefigure 2 – Flux annuels de consommation d’espaces de l’activité économique et de l’habitat dans les Pays de la Loire, entre 2011 et fin 2020

- Lecture : En 2020, dans les Pays de la Loire, l’activité économique consomme 250 ha, et l'habitat, 890 ha.

- Source : Cerema, fichiers fonciers de début 2011 à fin 2020.

La Vendée, département régional le plus consommateur d’espaces pour l’activité économique

Entre 2011 et fin 2020, la surface urbanisée à des fins économiques s’étend de 2,3 % en Vendée. Malgré une extension équivalente à celle de la Mayenne, la Vendée se distingue par la plus vaste surface consommée de la région (1 340 ha) et la 4e au niveau national. Ainsi, le département capte 30 % de la consommation d’espaces régionale, bien qu’il ne constitue que 21 % de la superficie cadastrée et 18 % de la population en 2021.

Le taux d’extension est le plus élevé dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) Yon et Vie, porté par les bureaux et autres services (figure 3). L’industrie domine par ailleurs dans plusieurs SCoT vendéens. Enfin, l’hébergement et la restauration jouent un rôle notable dans la consommation d’espaces sur le littoral.

En Mayenne, l’espace consommé pour l’économie s’étend également de 2,3 %. Cependant, avec 550 ha, la surface consommée entre 2011 et fin 2020 est nettement moindre qu’en Vendée. En effet, sa surface urbanisée est faible en début de période, bien qu’elle se situe dans la médiane nationale. Le taux d’extension du SCoT de Laval Agglomération est élevé, notamment dans la construction, du fait de l’installation de la ligne à grande vitesse. Il est également fort dans le Pays de Mayenne Communauté, avec une prédominance de l’industrie.

L’extension pour l’activité économique est plus faible en Loire-Atlantique (1,5 %), en Maine-et-Loire (1,4 %) et dans la Sarthe (1,3 %).

En 2011, la Loire-Atlantique atteint un niveau très fort de superficie urbanisée, au-delà de 10 %. Ainsi, son taux d’extension est dans la moyenne nationale, malgré une consommation d’espaces élevée (1 130 ha en dix ans, la 10e la plus élevée de l’hexagone). Le département pèse 26 % de la consommation régionale mais 38 % de la population.

À l’inverse, le Maine-et-Loire et la Sarthe consomment respectivement 800 ha et 600 ha d’espaces pour des utilisations économiques, soit 18 % et 14 % de la consommation régionale. Ces surfaces classent toutefois ces départements au-dessus de la médiane française.

tableaufigure 3 – Taux d’extension liée à l’activité économique, par SCoT, entre 2011 et fin 2020

| Code du SCoT | Libellé du SCoT | Taux d’extension |

|---|---|---|

| 156 | SCoT Yon et Vie | 3,3 |

| 92 | SCoT de Laval Agglomération | 3,2 |

| 93 | SCoT de Mayenne Communauté | 3,2 |

| 1002 | SCoT du Pays du Bocage Vendéen | 2,8 |

| 10399 | SCoT Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 2,4 |

| 10513 | SCoT Haute Sarthe Alpes Mancelles | 2,3 |

| 1006 | SCoT du Pays des Olonnes | 2,1 |

| 84 | SCoT Pays de l'Anjou Bleu | 2,1 |

| 89 | SCoT du Pays de Château-Gontier | 2,1 |

| 1719 | SCoT du Pays de Retz | 2,0 |

| 91 | SCoT du Pays de L'Ernée | 2,0 |

| 10215 | SCoT du Pays de Meslay-Grez | 1,9 |

| 1852 | SCoT Pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois | 1,9 |

| 1951 | SCoT Nord-Ouest Vendée | 1,9 |

| 10301 | SCoT du Sud-Ouest Vendéen | 1,8 |

| 10401 | SCoT Sud-Est Vendée | 1,8 |

| 4860 | SCoT de la CU d'Alençon | 1,8 |

| 1304 | SCoT du Pays de Craon | 1,7 |

| 452 | SCoT des Mauges Communauté | 1,7 |

| 200042182 | Communauté de Communes du Mont des Avaloirs | 1,6 |

| 7079 | SCoT Vallée de la Sarthe | 1,5 |

| 76 | SCoT Nantes Saint-Nazaire | 1,5 |

| 10117 | SCoT du Pays d'Ancenis | 1,4 |

| 10400 | SCoT Sud-Vendée Littoral | 1,4 |

| 256 | SCoT du Pôle Métropolitain Loire Angers | 1,4 |

| 257 | SCoT de l'Agglomération du Choletais | 1,4 |

| 477 | SCoT du Loire, Layon, Lys, Aubance | 1,4 |

| 6041 | SCoT Châteaubriant-Derval | 1,4 |

| 88 | SCoT du Pays du Bocage Mayennais | 1,4 |

| 10216 | SCoT des Coëvrons | 1,3 |

| 289 | SCoT du Pays du Mans | 1,3 |

| 80 | SCoT du Vignoble Nantais | 1,3 |

| 609 | SCoT du Pays de Redon Bretagne Sud | 1,2 |

| 10298 | SCoT du Pays de La Vallée du Loir | 1,1 |

| 10469 | SCoT Pays du Perche Sarthois | 1,1 |

| 10456 | SCoT du Maine Saosnois | 1,0 |

| 258 | SCoT de Saumur Val de Loire | 1,0 |

| 951 | SCoT de Cap-Atlantique | 1,0 |

| 3177 | SCoT Baugeois-Vallée | 0,8 |

| 244400537 | Communauté de Communes de Nozay | 0,5 |

| 85113 | Commune de l’Île d’Yeu | 0,3 |

- Lecture : Le taux d’extension du SCoT Yon et Vie est de 3,3 %, tandis que celui de la communauté de communes de Nozay est de 0,5 %.

- Champ : Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des Pays de la Loire, intercommunalités de Nozay et du Mont des Avaloirs et commune de l’Île d’Yeu.

- Source : Cerema, fichiers fonciers de début 2011 à fin 2020.

graphiquefigure 3 – Taux d’extension liée à l’activité économique, par SCoT, entre 2011 et fin 2020

- Lecture : Le taux d’extension du SCoT Yon et Vie est de 3,3 %, tandis que celui de la communauté de communes de Nozay est de 0,5 %.

- Champ : Schémas de cohérence territoriale (SCoT) des Pays de la Loire, intercommunalités de Nozay et du Mont des Avaloirs et commune de l’Île d’Yeu.

- Source : Cerema, fichiers fonciers de début 2011 à fin 2020.

L’activité économique davantage étalée que dans les autres régions

Dans les Pays de la Loire, 64 % de la consommation d’espaces pour l’activité économique se concentre sur 10 % des communes, entre 2011 et fin 2020. Elle est plus étalée que dans les autres régions : ce taux de concentration est le plus faible après la Bretagne (60 %), et loin derrière le Grand Est (85 %) et la Corse (89 %). La plupart des établissements non-agricoles s’installent à proximité les uns des autres. D’une part, ils s’implantent au plus près de la population : bassins de main-d’œuvre, clientèle. D’autre part, ils recherchent les infrastructures routières, et surtout de l’espace disponible. À l’inverse, l’habitat s’installe de façon plus dispersée : son taux de concentration n’est que de 41 %.

L’activité économique s’installe majoritairement dans les bourgs ruraux (44 % de l’espace consommé en dix ans), tandis que ceux-ci hébergent 32 % de la population. L’hébergement et la restauration, l’industrie mais aussi le transport et entreposage, privilégient ce type de commune.

L’espace est moins consommé par l’économie dans les centres urbains et les ceintures urbaines (20 %), où réside 39 % de la population. Ces zones, plus contraignantes et plus coûteuses, sont, pour certaines, proches de la saturation. Elles sont privilégiées pour l’installation de bureaux et autres services, du commerce mais aussi du transport et entreposage et, dans les ceintures urbaines, de la construction.

Les petites villes représentent 17 % de la consommation d’espaces, et accueillent les mêmes secteurs que les centres urbains et les ceintures urbaines.

De même, 17 % de l’espace est consommé dans le rural dispersé , principalement par l’hébergement et la restauration, et par l’industrie.

Enfin, seule 1 % de la consommation d’espaces concerne le rural très dispersé, plus souvent liée aux activités agricoles qu’ailleurs. Les ménages en revanche hésitent moins que les établissements à s’y installer.

Bureaux et autres services, en tête de la consommation économique d’espaces

Le secteur des bureaux et autres services est en tête de la consommation d’espaces liée à l’activité économique : avec 1 270 ha en dix ans, il représente 29 % de la consommation régionale (figure 4). Cependant, il consomme deux fois moins d’espace qu’il n’emploie de salariés (52 % des emplois salariés fin 2010) et qu’il ne dégage de richesse (45 % de la richesse dégagée entre 2018 et 2022).

La consommation d’espaces par les bureaux et autres services prend des formes multiples : installation ou agrandissement de bureaux, d’écoles, d’établissements hospitaliers, de parcs d’attraction, ou encore de centres de données. Ces activités sont souvent compatibles avec l’usage de bâtiments à étages, elles permettent donc la densification de l’espace occupé et de l’emploi (encadré 1). Leur installation dans les zones plus densément peuplées, avec des transports en commun, réduisent la surface des parkings associés.

L’industrie, y compris la production d’énergie, représente 22 % de la consommation régionale, soit 980 ha en dix ans. Ce secteur emploie 18 % des salariés de la région mais crée 24 % de la richesse dégagée. Il comprend aussi bien des industries alimentaires ou de transport, que des parcs photovoltaïques au sol : les premières requièrent souvent des machines volumineuses et lourdes, quand les seconds consomment beaucoup d’espaces et créent peu d’emploi localement. Les installations sur plusieurs niveaux sont également plus limitées car plus contraintes, et de larges accès viabilisés sont nécessaires pour les camions.

Le commerce et le transport et entreposage diminuent leur consommation d’espaces entre 2011 et fin 2020. Toutefois ces deux secteurs s’étaient fortement développés de 1980 à 2010.

De 2011 à fin 2020, le commerce utilise 790 ha, soit 18 % de la consommation pour l’activité économique. Il consomme davantage d’espaces qu’il n’emploie de salariés (13 %) et ne crée de richesse dégagée (15 %). Le renforcement de la législation concernant les règles d’installation des centres commerciaux, en 2018, tout comme les changements sociétaux tels que le délaissement des zones commerciales périphériques et le développement du commerce en ligne, ont contribué à la baisse.

Le transport et entreposage ralentit lui aussi sa consommation d’espaces. Il représente 6 % de la consommation régionale, soit 270 ha. Sa part dans l’emploi est de 5 %, et il génère 6 % de la richesse dégagée. Dans ce secteur, l’organisation des activités nécessite de l’espace, comme des entrepôts de stockage, des quais de chargement, ou bien pour les mouvements des camions. Les établissements s’installent à proximité des grandes voies routières, des zones d’activité économique ou en entrée de ville.

Enfin, l’hébergement et la restauration consomment autant d’espaces (6 %), mais emploient 3 % des salariés. Ils représentent 2 % de la richesse dégagée et comprennent des aménagements comme les campings, très présents sur le littoral.

tableaufigure 4 – Part de la consommation d’espaces et de l’emploi salarié dans les Pays de la Loire, par secteur économique

| Consommation d’espaces | Emploi salarié | |

|---|---|---|

| Bureaux et autres services | 29 | 52 |

| Industrie | 22 | 18 |

| Commerce | 18 | 13 |

| Transport et entreposage | 6 | 5 |

| Hébergement-restauration | 6 | 3 |

- Note : L’agriculture, la construction et d’autres secteurs indéterminés ne figurent pas sur le graphique. Le total des secteurs n’est donc pas égal à 100 %.

- Lecture : Les bureaux et autres services représentent 29 % de la consommation d’espaces pour l’activité économique entre 2011 et fin 2020. Ce secteur pèse 52 % de l’emploi salarié, fin 2010.

- Sources : Cerema, fichiers fonciers de début 2011 à fin 2020 ; Insee, estimations d’emploi salarié fin 2010.

graphiquefigure 4 – Part de la consommation d’espaces et de l’emploi salarié dans les Pays de la Loire, par secteur économique

- Note : L’agriculture, la construction et d’autres secteurs indéterminés ne figurent pas sur le graphique. Le total des secteurs n’est donc pas égal à 100 %.

- Lecture : Les bureaux et autres services représentent 29 % de la consommation d’espaces pour l’activité économique entre 2011 et fin 2020. Ce secteur pèse 52 % de l’emploi salarié fin 2010.

- Sources : Cerema, fichiers fonciers de début 2011 à fin 2020 ; Insee, estimations d’emploi salarié fin 2010.

Encadré 1 – Rendre les activités économiques plus sobres en foncier

Les contraintes d’installation diffèrent selon les secteurs économiques, mais des améliorations sont envisageables en matière de sobriété foncière. Elles peuvent prendre la forme de densification, tels que des entrepôts logistiques multiniveaux, ou d’intensification de l’usage des surfaces, en proposant la multiactivité, comme les panneaux photovoltaïques sur les toitures de bâtiments, ou encore la mutualisation d’espaces comme les parkings. La réhabilitation de locaux dans le cas du commerce, des bureaux et autres services, ou bien le recyclage de friches pour l’industrie, peuvent éviter de consommer de nouveaux espaces naturels. Les nouvelles constructions peuvent également mieux prendre en compte l’évolution des usages au fil du temps, avec des conceptions plus modulaires (comme la réorganisation des espaces selon les besoins).

Ces différentes actions peuvent accompagner un marché foncier susceptible de devenir plus coûteux à mesure qu’il se raréfie. Elles participent néanmoins à des objectifs plus larges en faveur d’une urbanisation soutenable (prendre en compte la biodiversité, mettre en place des trames vertes et bleues, intégrer des îlots de fraicheur, etc.), dont la mise en œuvre nécessite une sensibilisation des acteurs et l’observation des changements sociétaux.

Encadré 2 – Au niveau régional, un lien distendu entre création d’emploi et consommation économique d’espaces

Dans la région, 154 000 emplois ont été créés entre fin 2010 et fin 2020. À court terme, au niveau régional, les flux d’emploi et la consommation d’espaces ne semblent pas liés : les évolutions régionales sont instables et donc difficilement interprétables.

En effet, la consommation d’espaces peut ne pas être accompagnée de création d’emplois, par exemple lors d’une délocalisation d’un établissement du centre urbain vers la périphérie. De la même façon, des emplois peuvent être créés sans consommer davantage d’espaces, en réaménageant des espaces existants.

Cependant, au niveau national, l’emploi salarié augmente entre fin 2011 et fin 2021 en parallèle de la consommation d’espaces, notamment dans les activités tertiaires [Khamallah, 2025 ; pour en savoir plus (1)]

Encadré 3 – Partenaire

Cette étude est issue d’un partenariat entre l’Insee des Pays de la Loire et la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Pays de la Loire.

Pour comprendre

La loi Climat et résilience de 2021 apporte une définition générale des processus d’artificialisation et de désartificialisation. Elle précise que « la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ». La loi prévoit une première étape de réduction de 50 % du rythme de consommation d’espaces, d’ici à 2031. Cette étude aborde exclusivement la notion de consommation d’espaces, c’est pourquoi le terme d’artificialisation n’est pas utilisé.

La consommation d’espaces est calculée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), à partir des fichiers fonciers. Le Cerema ventile également les flux de consommation d’espaces selon leur usage : l’habitat, l’activité, l’usage mixte (activité ou habitat), mais aussi le chemin de fer, les routes ou l’usage non défini (3 % de la consommation). L’étude porte sur le fichier enrichi de 2024 pour l’usage économique.

Pour cette étude, l’Insee découpe la consommation d’espaces économique par secteurs, à partir des fichiers fonciers et des données de démographie des établissements économiques. Six secteurs, regroupés selon la nomenclature d’activités française, sont retenus : agriculture (section A) ; industrie (sections B à E) ; construction (section F) ; commerce (section G) ; transports et entreposage (section H) ; hébergement et restauration (section I) ; bureaux et autres services (sections J à U).

Cependant, quelques limites existent et seuls cinq secteurs sont conservés dans l’étude. L’espace consommé par l’agriculture est sous-estimé, car certaines parcelles sont exonérées de taxe fiscale. L’espace consommé par la construction est surestimé, car il inclut certains chantiers publics qui peuvent avoir un usage final différent de la construction. Enfin, 10 % de l’espace consommé n’a pas pu être sectorisé dans les Pays de la Loire.

Définitions

La consommation d’espaces correspond à la transformation en espaces urbanisés de parcelles cadastrales naturelles, agricoles ou forestières, pouvant toutefois conserver des portions de sols non artificialisés.

La superficie cadastrée correspond à la superficie du territoire, définie par des parcelles. Au niveau national, 4 % du territoire est non cadastré (par exemple les marais, fleuves et rivages).

Le taux d’extension pour l’activité économique rapporte le flux de consommation d’espaces pour l’activité économique (entre début 2011 et fin 2020), à l’espace urbanisé pour l’ensemble des usages (en stock début 2011).

La grille communale de densité classe les communes en fonction du nombre d’habitants et de la répartition de ces habitants sur leur territoire. Elle distingue sept types de communes, selon qu’elles soient urbaines ou rurales :

- parmi les communes urbaines, les grandes communes en termes d’habitants sont des centres urbains, qui peuvent être denses (grands centres urbains comme Nantes) ou de densité intermédiaire (centres urbains intermédiaires comme Cholet). Autour des centres urbains se situent les ceintures urbaines. À distance des centres urbains se situent les petites villes (Luçon par exemple) ;

- parmi les communes rurales, on distingue les communes à habitat regroupé en bourgs ruraux, le rural à habitat dispersé et le rural à habitat très dispersé.

Pour en savoir plus

(1) Khamallah A., Pégaz-Blanc O., « En dix ans, les bureaux et services publics ont consommé autant d’espace naturel, agricole ou forestier que l’industrie », Insee Première no 2039, février 2025.

(2) Hervy C. et al., « Une consommation d’espace élevée, liée à l’augmentation des ménages », Insee Analyses Pays de la Loire no 112, février 2023.