Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes ·

Septembre 2025 · n° 202

Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes ·

Septembre 2025 · n° 202 Un secteur historique de la région dominé par de grandes entreprises Industrie chimique en Auvergne-Rhône-Alpes

Un secteur historique de la région dominé par de grandes entreprises Industrie chimique en Auvergne-Rhône-Alpes

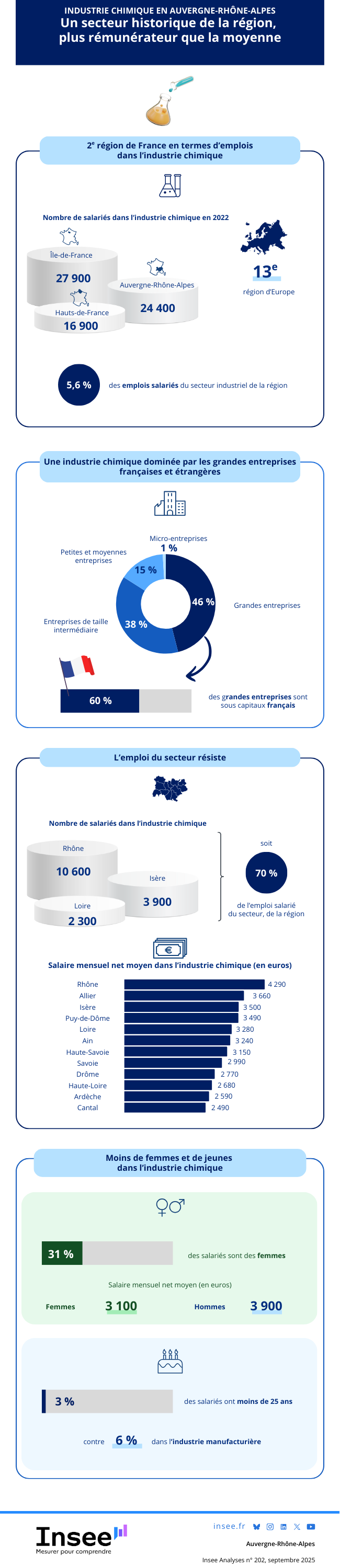

Auvergne‑Rhône‑Alpes est, derrière l’Île‑de‑France, la deuxième région française pour l’industrie chimique en termes d’emploi. Spécialisée dans les produits chimiques de base, la région bénéficie d’un tissu industriel dominé par de grandes entreprises. Une productivité élevée et une orientation exportatrice soutenue, avec un taux d’endettement qui reste significatif, porte en partie ce secteur. Dans un contexte marqué par des défis économiques, l’emploi résiste. Par rapport au reste de l’industrie manufacturière, le secteur offre des salaires notablement plus élevés et emploie plus de techniciens et de cadres et moins d’ouvriers. Les jeunes sont peu représentés parmi les salariés, mais l’expérience semble mieux valorisée. Le Rhône, avec la « Vallée de la Chimie », constitue le cœur de la chimie dans la région.

- Une industrie chimique dominée par les grandes entreprises françaises et étrangères

- Un secteur avec un emploi résistant

- Le Rhône, département leader de l’industrie chimique

- Des écarts salariaux marqués entre départements

- Des salaires plus élevés, mais des professions différentes

- Une moindre présence féminine

- L’industrie chimique attire moins les jeunes mais valorise mieux l’expérience

Une industrie chimique dominée par les grandes entreprises françaises et étrangères

Avec ses 24 400 emplois en 2022, Auvergne-Rhône‑Alpes se positionne comme la deuxième région de France pour l’industrie chimique, juste derrière l’Île‑de‑France (27 900 emplois) et loin devant les Hauts‑de‑France (16 900 emplois). À l’échelle européenne, la région est également bien placée ; seules douze régions emploient plus de salariés, particulièrement en Allemagne (dont la Rhénanie du Nord‑Westphalie et la Bavière) et en Italie (régions du nord).

En Auvergne‑Rhône‑Alpes, ces emplois représentent 5,6 % des emplois salariés de l’industrie et 1,2 % de l’emploi total régional, parts légèrement plus importantes qu’au niveau national (5,4 % et 0,9 %).

Dans la région, le secteur est fortement spécialisé dans la fabrication de produits chimiques de base (46 % de l’emploi sectoriel régional, contre 35 % nationalement) et d’autres produits chimiques (24 % contre 17 % nationalement). À l’inverse, la fabrication de savons et produits d’entretien y est moins représentée (14 % des emplois régionaux contre 36 % en France).

En 2022, en Auvergne‑Rhône‑Alpes, l’industrie chimique regroupe 845 établissements. Bien que le secteur soit majoritairement composé de micro‑entreprises (64 % des établissements) et de petites et moyennes entreprises (PME, 17 %), l’emploi y est fortement concentré : les 49 grandes entreprises (GE) et les 114 entreprises de taille intermédiaire (ETI) emploient plus de huit personnes sur dix (figure 1). Un modèle économique requérant une intensité capitalistique élevée (337 500 euros par salarié contre 143 900 euros pour la moyenne manufacturière) et un taux d’investissement conséquent (27 % de la valeur ajoutée contre 16 %) expliquent cette polarisation.

tableauFigure 1 – Répartition des emplois et des établissements du secteur de l’industrie chimique en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022

| Catégorie | Établissement | Effectif |

|---|---|---|

| Micro-entreprises | 63,7 | 1,4 |

| PME | 17,0 | 15,1 |

| ETI | 13,5 | 37,9 |

| GE | 5,8 | 45,6 |

| Total | 100,0 | 100,0 |

- Lecture : En Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’industrie chimique, les PME représentent 17 % des établissements et 15 % de l’effectif total.

- Source : Insee, Flores 2022 et SIDE.

graphiqueFigure 1 – Répartition des emplois et des établissements du secteur de l’industrie chimique en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022

- Lecture : En Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’industrie chimique, les PME représentent 17 % des établissements et 15 % de l’effectif total.

- Source : Insee, Flores 2022 et SIDE.

En 2022, les GE totalisaient 46 % du total des emplois ; elles sont en grande partie sous capitaux majoritairement français (plus de 60 %). Les ETI, avec une répartition équilibrée entre capitaux français et étrangers, emploient 38 % des salariés du secteur. Les 144 PME, majoritairement françaises (66 % des établissements à capitaux majoritairement français), regroupent 15 % des salariés, tandis que les 538 micro‑entreprises ne comptent que pour 1 % de l’emploi.

Portée par ses plus grandes entreprises, l’industrie chimique régionale est résolument tournée vers l’international, avec 71 % de sa production destinée à l’exportation, soit plus de deux fois la moyenne de l’industrie régionale (35 %). Elle doit cependant faire face à un taux d’endettement important (125 % des capitaux propres contre 54 % pour l’industrie manufacturière.

Un secteur avec un emploi résistant

Dans un contexte industriel marqué par de profondes transformations, telles que l’intensification de la concurrence internationale et la volatilité des prix de l’énergie, l’évolution de l’emploi de l’industrie chimique et de l’ensemble du secteur manufacturier divergent sensiblement en Auvergne‑Rhône‑Alpes depuis la crise de 2008. L’évolution des effectifs dans l’industrie chimique régionale est plus favorable. Après une baisse conjoncturelle entre 2008 et 2010, l’emploi est reparti tendanciellement à la hausse jusqu’en 2018, dépassant alors son volume d’emploi de 2008 (figure 2). Suite à un fort repli en 2019 et 2020, le secteur a montré une capacité de redressement. En 2022, ses effectifs ne sont ainsi que légèrement inférieurs à leur niveau d’avant la crise de 2008 (‑2,6 %), ce qui témoigne d’une résilience comparable à celle du niveau national (‑2,9 %), mais surtout meilleure que dans l’industrie manufacturière régionale. Cette résistance de l’emploi dans la région s’appuie sur plusieurs facteurs, dont la présence historique de grands sites industriels et de pôles d’excellence spécialisés, à l’image de la « Vallée de la Chimie » au sud de Lyon.

tableauFigure 2 – Évolution de l’emploi des industries chimique et manufacturière en France et en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2008

| Année | Auvergne-Rhône-Alpes | France | ||

|---|---|---|---|---|

| Industrie chimique | Industrie manufacturière | Industrie chimique | Industrie manufacturière | |

| 2008 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 2009 | 96,1 | 93,5 | 95,3 | 94,1 |

| 2010 | 90,7 | 92,3 | 92,5 | 92,3 |

| 2011 | 92,3 | 91,9 | 91,9 | 91,5 |

| 2012 | 93,9 | 90,7 | 94,3 | 90,4 |

| 2013 | 98,9 | 89,8 | 94,1 | 89,0 |

| 2014 | 95,8 | 89,1 | 93,5 | 87,8 |

| 2015 | 96,6 | 88,5 | 93,2 | 86,8 |

| 2016 | 95,8 | 89,4 | 93,0 | 86,9 |

| 2017 | 100,2 | 88,3 | 93,7 | 86,5 |

| 2018 | 101,4 | 88,5 | 95,4 | 86,9 |

| 2019 | 95,7 | 89,0 | 93,1 | 87,3 |

| 2020 | 94,1 | 88,5 | 93,2 | 86,1 |

| 2021 | 96,3 | 89,9 | 95,5 | 87,1 |

| 2022 | 97,4 | 91,2 | 97,1 | 87,8 |

- Lecture : Dans l’industrie chimique d’Auvergne-Rhône-Alpes, le niveau de l’emploi en 2022 représente 97,4 % de celui de 2008.

- Champ : France hors Mayotte, établissements marchands exerçant leur activité principale dans des secteurs principalement non marchands.

- Source : Insee, Clap, Flores.

graphiqueFigure 2 – Évolution de l’emploi des industries chimique et manufacturière en France et en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2008

- Lecture : Dans l’industrie chimique d’Auvergne-Rhône-Alpes, le niveau de l’emploi en 2022 représente 97,4 % de celui de 2008.

- Champ : France hors Mayotte, établissements marchands exerçant leur activité principale dans des secteurs principalement non marchands.

- Source : Insee, Clap, Flores.

Les fondamentaux financiers du secteur se distinguent de la moyenne manufacturière par une productivité du travail nettement supérieure (117 000 euros par salarié contre 86 600 euros) et des taux de marge (34,0 % de la valeur ajoutée contre 29,6 %) et d’investissement (26,5 % contre 16,2 %) plus élevés. De même, la forte part du chiffre d’affaires à l’exportation participe à la résilience du secteur.

L’évolution de l’emploi dans l’industrie chimique sur la période 2008‑2022 ne se limite pas aux créations et suppressions de postes. Les changements de catégorie des entreprises, occasionnant des transferts d’effectifs marquent profondément les dynamiques de l’emploi ; ils se traduisent par des restructurations, des fusions‑acquisitions ou simplement par une croissance des acteurs concernés.

À périmètre constant, les PME et les ETI sont les catégories qui portent la croissance de l’emploi, avec des gains respectifs de 483 et 480 emplois salariés (figure 3). À l’inverse, les micro‑entreprises et les grandes entreprises ont des soldes nets négatifs (respectivement ‑25 et ‑562 emplois salariés). Ces évolutions masquent des reclassements d’effectifs de très grande ampleur entre les catégories. Le phénomène le plus marquant est le gain de près de 4 200 emplois salariés d’ETI ayant atteint la taille de grandes entreprises.

tableauFigure 3 – Décomposition de la variation des effectifs salariés de l’industrie chimique selon les changements de catégorie d’entreprises entre 2008 et 2022, en Auvergne-Rhône-Alpes

| Catégorie | Solde | Variation à contour constant de l’effectif | Variation nette de l’effectif | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Micro-entreprises | PME | ETI | GE | |||

| Micro-entreprises | 0 | -154 | 2 | 10 | -25 | -133 |

| PME | 154 | 0 | -1 414 | 392 | 483 | -67 |

| ETI | -2 | 1 414 | 0 | -4 181 | 480 | -2 524 |

| GE | -10 | -392 | 4 181 | 0 | -562 | 2 072 |

- Lecture : Entre 2008 et 2022, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’industrie chimique, le nombre de salariés dans les grandes entreprises augmente de 2 072 en variation nette. Cette évolution est liée à un apport important des ETI (4 181 emplois). Enfin, à variation à contour constant, les effectifs des GE ont diminué de 562 emplois.

- Champ : Établissements marchands exerçant leur activité principale dans des secteurs principalement non marchands.

- Source : Insee, Clap, Flores et SIDE.

Pour les GE, cet apport considérable n’a pas suffi à compenser les destructions de postes survenues par ailleurs, expliquant leur solde final négatif. Inversement, bien que les ETI aient donné un volume important d’emplois au profit de la catégorie supérieure, leur solde net reste positif. Cela témoigne d’un dynamisme alimenté par la croissance de PME (+1 400 emplois). Cette double dynamique illustre une industrie en évolution, marquée par un phénomène de concentration, où des ETI performantes sont absorbées ou grandissent pour devenir de grandes entreprises.

Le Rhône, département leader de l’industrie chimique

Bien que présent sur l’ensemble du territoire, l’emploi dans l’industrie chimique régionale se concentre et se spécialise fortement selon les départements. L’analyse de sa répartition dessine une géographie claire, dominée par un axe industriel majeur. En tête, le département du Rhône s’impose comme le pôle principal, regroupant à lui seul 10 600 salariés, soit 43,5 % des effectifs régionaux (figure 4). Cette prédominance, au cœur de la « Vallée de la Chimie », s’articule autour de plusieurs piliers. La moitié des salariés travaille dans la fabrication de produits chimiques de base, azotés, engrais, de matières plastiques et de caoutchouc synthétique, souvent dans des grands groupes comme Arkema France. Un quart est dans la fabrication d’autres produits chimiques, illustrée par Biomérieux SA. Des acteurs dans l’agrochimie, comme Bayer SAS, emploient également un certain nombre de salariés. Ce cœur industriel est complété par deux départements très présents, dans la fabrication de produits chimiques de base en particulier : l’Isère, deuxième pôle régional avec 3 900 salariés et des employeurs comme Adisseo France SAS, et la Loire avec 2 300 salariés dont ceux de SNF. À eux trois, ces départements rassemblent près de 70 % des effectifs de la chimie régionale, principalement dans le segment des produits de base.

tableauFigure 4 – Répartition des effectifs et des salaires mensuels dans l’industrie chimique, en EQTP, par département, en 2022

| Code | Libellé | Effectif | Salaire mensuel moyen par EQTP (en euros) |

|---|---|---|---|

| 69 | Rhône | 10651 | 4 292 |

| 03 | Allier | 1096 | 3 660 |

| 38 | Isère | 3894 | 3 499 |

| 63 | Puy-de-Dôme | 421 | 3 488 |

| 42 | Loire | 2351 | 3 282 |

| 01 | Ain | 1547 | 3 241 |

| 74 | Haute-Savoie | 849 | 3 147 |

| 73 | Savoie | 802 | 2 987 |

| 26 | Drôme | 1173 | 2 766 |

| 43 | Haute-Loire | 484 | 2 681 |

| 07 | Ardèche | 1121 | 2 592 |

| 15 | Cantal | 59 | 2 486 |

- Lecture : Dans l’industrie chimique, les 10 651 salariés du Rhône sont, en moyenne, les mieux rémunérés avec 4 292 euros nets par mois.

- Champ : France hors Mayotte, salariés du privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, Base tous salariés 2022.

graphiqueFigure 4 – Répartition des effectifs et des salaires mensuels dans l’industrie chimique, en EQTP, par département, en 2022

- Lecture : Dans l’industrie chimique, les 10 651 salariés du Rhône sont, en moyenne, les mieux rémunérés avec 4 292 euros nets par mois.

- Champ : France hors Mayotte, salariés du privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, Base tous salariés 2022.

En dehors de cet axe principal, le paysage industriel se diversifie avec des spécialisations distinctes. L’Ain et la Savoie conservent une orientation marquée vers la fabrication de produits chimiques de base. À l’inverse, la Drôme et l’Ardèche se distinguent par leur poids dans la fabrication d’autres produits chimiques, la Drôme possédant en outre un pôle significatif dans les savons et parfums avec des entreprises comme Fareva. La Haute‑Savoie présente un profil encore plus diversifié, avec un tissu d’entreprises orientées à la fois vers les produits cosmétiques, à l’image d’Istrand Cosmetics Europe, et vers les peintures et vernis. Enfin, certains départements se positionnent sur des niches très ciblées. L’Allier, par exemple, se distingue dans le secteur des peintures et vernis avec des entreprises comme Ligier Group, tandis que le Puy‑de-Dôme accueille un pôle de fabrication de produits cosmétiques et d’entretien, où l’on retrouve des acteurs comme les Laboratoires de Dermatologie Ducray.

Des écarts salariaux marqués entre départements

Avec 75 % des effectifs, le Rhône, l’Isère, la Loire et l’Ain se distinguent non seulement par leur forte concentration d’emplois, mais aussi par des niveaux de salaires plus élevés.

Le Rhône est le département leader de cette dynamique. Avec 43,5 % des effectifs de l’industrie chimique régionale, il affiche une rémunération mensuelle moyenne de 4 300 euros, surpassant significativement la moyenne régionale du secteur, qui s’établit à 3 700 euros. Derrière le Rhône, l’Isère et l’Allier (présence sur le territoire de L’Oréal Cosmétique Active Production) confirment leur importance économique dans l’industrie chimique avec des salaires moyens de 3 500 euros et 3 700 euros respectivement. Ces départements, au poids économique notable avec de grands sites industriels, contribuent à tirer les niveaux de salaires vers le haut.

À l’opposé, les départements plus périphériques et moins industrialisés ont des niveaux de rémunération inférieurs. C’est le cas du Cantal (2 500 euros), de l’Ardèche (2 600 euros) et de la Haute‑Loire (2 700 euros), illustrant une nette disparité territoriale en matière de salaires au sein de l’industrie chimique régionale.

Des salaires plus élevés, mais des professions différentes

En Auvergne‑Rhône‑Alpes, les salaires mensuels nets dans l’industrie chimique sont supérieurs à ceux observés dans la région, que ce soit dans l’industrie manufacturière ou dans l’ensemble des secteurs. Cette spécificité salariale s’accompagne d’une composition particulière des effectifs, marquée par une forte proportion de cadres et de professions intermédiaires, et une présence plus limitée d’ouvriers et d’employés.

Un cadre de l’industrie chimique perçoit en moyenne 5 400 euros nets par mois, dépassant les 4 100 euros de la moyenne régionale et les 4 700 euros de l’industrie manufacturière (figure 5). Ils représentent 30 % des effectifs, proportion plus élevée que dans la région (21 %) et dans le secteur manufacturier (23 %). Parmi eux, les ingénieurs et cadres techniques (65 % des cadres) gagnent environ 4 900 euros, tandis que les rémunérations des cadres administratifs et commerciaux (35 % des cadres) atteignent 6 300 euros. Les professions intermédiaires touchent un salaire moyen de 3 300 euros, contre 2 600 euros au niveau régional et 2 900 euros dans l’industrie manufacturière. Elles sont également plus présentes, représentant 35 % des effectifs, face à 22 % au niveau régional et 23 % dans le manufacturier. Cette catégorie est principalement composée de techniciens (58 % des professions intermédiaires pour 3 200 euros), de professions intermédiaires administratives et commerciales (25 % pour 3 300 euros) et de contremaîtres et agents de maîtrise (17 % pour 4 000 euros).

tableauFigure 5 – Salaire net mensuel en EQTP par secteur et CSP en 2022, en Auvergne-Rhône-Alpes

| Catégorie socioprofessionnelle | Industrie chimique | Industrie manufacturière | Ensemble des secteurs | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Salaire mensuel net (en euros) | Part des salariés (en %) | Salaire mensuel net (en euros) | Part des salariés (en %) | Salaire mensuel net (en euros) | Part des salariés (en %) | |

| Cadres | 5 400 | 29,9 | 4 700 | 22,9 | 4 100 | 20,9 |

| dont cadres administratifs et commerciaux d’entreprise | 6 300 | 10,4 | 5 200 | 7,4 | 4 300 | 10,1 |

| dont ingénieurs et cadres techniques d'entreprise | 4 900 | 19,4 | 4 400 | 15,4 | 4 000 | 9,3 |

| Professions intermédiaires | 3 300 | 34,9 | 2 900 | 22,7 | 2 600 | 21,7 |

| dont techniciens | 3 200 | 20,1 | 2 800 | 13,6 | 2 600 | 6,2 |

| Employés | 2 600 | 4,1 | 2 100 | 8,1 | 1 900 | 26,0 |

| Ouvriers | 2 600 | 31,1 | 2 200 | 46,2 | 2 000 | 31,4 |

| dont ouvriers qualifiés de type industriel | 2 800 | 19,9 | 2 300 | 27,6 | 2 300 | 8,0 |

| dont ouvriers non qualifiés de type industriel | 2 100 | 7,4 | 2 000 | 10,2 | 1 800 | 5,4 |

| Ensemble | 3 700 | 100,0 | 2 900 | 100,0 | 2 500 | 100,0 |

- Note : Du fait des arrondis, les totaux ne font pas forcément 100,0 %.

- Lecture : Dans l’industrie chimique, 29,9 % des salariés sont cadres. Ils perçoivent 5 400 euros nets en EQTP par mois en 2022.

- Champ : Auvergne-Rhône-Alpes, salariés du privé, y compris bénéficiaires de contrats aidés et de contrats de professionnalisation ; hors apprentis, stagiaires, salariés agricoles et salariés des particuliers-employeurs.

- Source : Insee, Base tous salariés 2022.

Bien que moins nombreux, les employés de l’industrie chimique (4 % des effectifs) bénéficient d’un salaire moyen plus élevé (2 600 euros) que dans la région (1 900 euros) ou dans le secteur manufacturier (2 100 euros). Il s’agit principalement d’employés administratifs d’entreprises (82 % pour 2 400 euros).

Quant aux ouvriers, ils représentent 31 % des effectifs, comme dans la région, mais cette part est inférieure à celle du secteur manufacturier (46 %). Leur salaire moyen s’élève à 2 600 euros, contre 2 000 euros au niveau régional et 2 200 euros dans l’industrie manufacturière. Les ouvriers qualifiés de type industriel sont majoritaires (65 % des ouvriers pour 2 800 euros), suivis par les ouvriers non qualifiés de type industriel (24 % pour 2 100 euros) et les ouvriers de manutention, de magasinage et de transport (11 % pour 2 500 euros).

Une moindre présence féminine

Ces salaires plus élevés n’empêchent pas la persistance de disparités en matière de salaires et de structure des effectifs par sexe. Pourtant la dynamique de mixité est plus affirmée que dans le reste du tissu industriel régional. Les salaires des hommes sont plus avantageux. Un homme gagne en moyenne 3 900 euros par mois dans l’industrie chimique, contre 3 100 euros dans l’industrie manufacturière. Cet écart de rémunération existe et reste aussi important pour les femmes : dans l’industrie chimique, elles perçoivent en moyenne 3 300 euros nets par mois ; dans l’industrie manufacturière, elles ne touchent que 2 600 euros. Les femmes perçoivent des salaires inférieurs de 13,7 % à ceux des hommes, pour 34,4 % des effectifs.

Ces chiffres leur sont toutefois encore plus défavorables dans l’industrie manufacturière, avec des salaires inférieurs de 14,4 % pour une part des femmes de seulement 30,6 % des effectifs.

L’industrie chimique attire moins les jeunes mais valorise mieux l’expérience

Un vieillissement des effectifs caractérise la structure par âge des salariés de l’industrie chimique en Auvergne‑Rhône‑Alpes. Cette configuration, similaire à celle d’autres secteurs industriels très techniques, comme la pharmacie, se traduit par une faible représentation des jeunes salariés. La part des jeunes de moins de 25 ans est ainsi plus faible dans l’industrie chimique (3 %) que dans l’industrie manufacturière (6 %), suggérant une entrée plus tardive dans le secteur, potentiellement due à des niveaux de qualification plus élevés. Inversement, les salariés de 40 ans et plus sont plus nombreux dans l’industrie chimique, notamment les 55 ans et plus qui représentent près de 20 % des effectifs. Cette structure, combinée à une progression régulière des salaires avec l’âge, peut refléter les exigences de qualification du secteur ou la valorisation de l’expérience professionnelle.

Les salaires mensuels nets dans l’industrie chimique augmentent avec l’âge et restent systématiquement supérieurs à ceux de l’industrie manufacturière, quelle que soit la tranche d’âge. Les salariés de moins de 25 ans de l’industrie chimique perçoivent en moyenne 2 100 euros, contre 1 800 euros dans l’industrie manufacturière. Cet écart s’accentue avec l’expérience. Pour les 25 à 39 ans, les salariés de l’industrie chimique gagnent environ 3 000 euros, soit 400 euros de plus que dans l’industrie manufacturière (15 % de plus). L’écart salarial le plus prononcé est observé chez les 55 ans et plus : avec un salaire moyen de 4 600 euros, les salariés de l’industrie chimique perçoivent 1 200 euros de plus que ceux de l’industrie manufacturière (+26 %).

Définitions

L’industrie chimique englobe la fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d’engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique. Elle comprend également la fabrication de savons, de produits d’entretien et de parfums, ainsi que la production d’autres produits chimiques et de fibres artificielles ou synthétiques.

Les industries manufacturières sont des industries de transformation des biens. Elles concernent aussi la réparation et l’installation d’équipements industriels. Cette activité correspond à la section C de la NAF rév. 2 et ne comprend pas les industries extractives ainsi que la production, distribution d’énergie et d’eau et la gestion des déchets.

Quatre catégories d’entreprises sont définies dans le décret d’application de la loi de modernisation de l’économie (décret n° 2008‑1354).

Pour déterminer la catégorie à laquelle une entreprise appartient, les données suivantes, afférentes au dernier exercice comptable clôturé et calculées sur une base annuelle, sont utilisées : l’effectif, le chiffre d’affaires et le total du bilan.

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Parmi elles, les micro‑entreprises occupent moins de dix personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, et ont, d’autre part, un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.

Les grandes entreprises (GE) sont des entreprises non classées dans les catégories précédentes.

Un ensemble d’indicateurs financiers est présenté en données complémentaires de cette publication. Ils se limitent au champ des entreprises mono ou quasi‑monorégionales.

Une entreprise monorégionale est une entreprise dont tous les établissements sont situés dans la même région. Une entreprise est quasi monorégionale si elle n’est pas monorégionale et si plus de 80 % de ses salariés (en ETP) sont localisés dans la région.

Pour en savoir plus

(1) Brouillet F., Maury S., Reffet‑Rochas A., « Industrie pharmaceutique en Auvergne-Rhône‑Alpes : Première région française, des salaires plus élevés, un emploi plus dynamique », Insee Analyses Auvergne – Rhône‑Alpes no 188, décembre 2024

(2) Besnard C., Reffet‑Rochas A., « Secteur textile en Auvergne‑Rhône‑Alpes : Des spécialités qui s’appuient sur un ancrage territorial fort », Insee Flash Auvergne-Rhône‑Alpes no 139, janvier 2024.

(3) Ouvrir dans un nouvel ongletLa filière chimie en Auvergne‑Rhône – Alpes – Panorama régional – La Région Auvergne‑Rhône‑Alpes entreprises – novembre 2024.