Insee Analyses Grand Est ·

Avril 2025 · n° 195

Insee Analyses Grand Est ·

Avril 2025 · n° 195 Le Grand Est, une région encore industrielle avec des spécificités sectorielles

Le Grand Est, une région encore industrielle avec des spécificités sectorielles

L’industrie est encore un secteur très présent dans le Grand Est, qui révèle des spécificités sectorielles plus marquées dans certaines activités industrielles. Le secteur tertiaire rassemble les trois quarts des effectifs, une proportion légèrement inférieure à celle de France métropolitaine.

La concentration des effectifs dans les plus grands établissements est similaire au niveau national. Dans les zones d’emploi comprenant une métropole, la concentration est plus forte, tandis que Saint-Louis, Épernay, Sélestat et Sedan se caractérisent par une spécialisation sectorielle très prononcée.

- Une région encore industrielle

- Une concentration des emplois et une spécificité sectorielle similaires aux autres régions

- Une spécialisation dans le secteur de l’industrie et de faibles spécificités dans le tertiaire

- Saint-Louis, Épernay, Sélestat et Sedan : des zones d’emploi à fortes spécificités

- Encadré – Le Grand Est, une grande région avec peu d’emplois par habitant

Une région encore industrielle

Le secteur de l’industrie a historiquement été très présent dans les anciennes régions de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Le tertiaire s’est développé dans le Grand Est, mais la part de l’industrie dans l’emploi reste supérieure à la moyenne nationale.

En 2022, l’industrie est encore un secteur très présent dans le Grand Est : elle rassemble 17 % des effectifs en équivalent temps plein (EQTP), contre 13 % en France métropolitaine (figure 1). Le secteur du tertiaire marchand regroupe 40 % des emplois, contre 47 % au niveau national. Toutefois, le tertiaire non marchand pèse plus dans le Grand Est (35 % contre 32 %) en raison d’un poids un peu plus important dans l’enseignement, le médical et les activités extra-territoriales. Ainsi, la proportion totale d’emplois du tertiaire dans la région est plus basse que celle observée à l’échelle nationale. Cependant, les écarts seraient plus petits dans l’industrie et dans le tertiaire marchand en excluant l’Île-de-France, très fortement tertiarisé. Enfin, le poids de l’agriculture et de la construction sont équivalents entre le Grand Est et au plan national.

tableauFigure 1 – Répartition de l’emploi dans les cinq secteurs principaux d’activités

| Secteur | France métropolitaine | Grand Est |

|---|---|---|

| Agriculture | 1 | 1 |

| Construction | 7 | 7 |

| Industrie | 13 | 17 |

| Tertiaire marchand | 47 | 40 |

| Tertiaire non marchand | 32 | 35 |

- Lecture : Dans le Grand Est, 35 % des emplois relèvent du tertiaire non marchand, contre 32 % en France Métropolitaine.

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, Flores 2022.

graphiqueFigure 1 – Répartition de l’emploi dans les cinq secteurs principaux d’activités

- Lecture : Dans le Grand Est, 35 % des emplois relèvent du tertiaire non marchand, contre 32 % en France Métropolitaine.

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, Flores 2022.

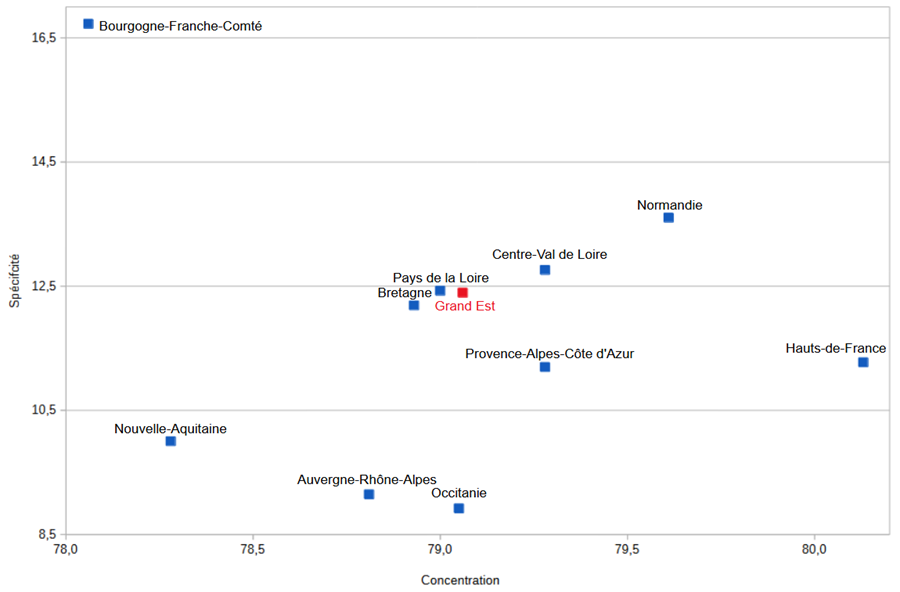

Une concentration des emplois et une spécificité sectorielle similaires aux autres régions

La concentration des emplois dans les établissements permet de mesurer la dépendance de l’emploi local à quelques gros établissements employeurs. Cet indicateur se rapproche de 100 en cas de très forte dépendance. Les régions de France de métropolitaine, à l’exception de l'Île-de-France et de la Corse, ont une concentration comprise entre 78 et 80, et la moitié des valeurs sont supérieures à 79. Le Grand Est se situe dans la moyenne avec une valeur de 79,1 (figure 2).

La spécificité sectorielle permet de comparer l’importance d’un secteur d’activités entre la zone d’étude et l’ensemble du territoire. Alors que les régions de France métropolitaine présentent un indice de concentration proche, l’indice composite de spécificité sectorielle varie plus fortement : entre 8 et 17, et la moitié des valeurs sont inférieures à 12,4. Le Grand Est se situe au niveau de cette valeur médiane et se place ainsi au septième rang des régions en matière de spécificité sectorielle.

tableauFigure 2 – Relation entre concentration et spécificité sectorielle

| Régions | Indice de Gini pour la concentration | Indice de Gini pour la spécificité |

|---|---|---|

| Hauts-de-France | 80,1 | 11,3 |

| Normandie | 79,6 | 13,6 |

| Centre-Val de Loire | 79,3 | 12,8 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 79,3 | 11,2 |

| Grand Est | 79,1 | 12,4 |

| Occitanie | 79,1 | 8,9 |

| Pays de la Loire | 79,0 | 12,4 |

| Bretagne | 78,9 | 12,2 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 78,8 | 9,1 |

| Nouvelle-Aquitaine | 78,3 | 10,0 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 78,1 | 16,7 |

- Note : Les indices de concentration et de spécificité de l’Île-de-France (83,40 ; 21,4 ) et de la Corse (73,5 ; 27,3) sont trop excentrés pour être présents sur le graphique.

- Lecture : Les Hauts-de-France est la région qui présente l’indice de concentration le plus élevé (80,1), tandis que la Bourgogne-Franche-Comté, qui a la concentration la plus faible, possède l’indice de spécificité sectorielle le plus haut (16,7).

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, Flores 2022.

graphiqueFigure 2 – Relation entre concentration et spécificité sectorielle

- Note : Les indices de concentration et de spécificité de l’Île-de-France (83,40 ; 21,4 ) et de la Corse (73,5 ; 27,3) sont trop excentrés pour être présents sur le graphique.

- Lecture : Les Hauts-de-France est la région qui présente l’indice de concentration le plus élevé (80,1), tandis que la Bourgogne-Franche-Comté, qui a la concentration la plus faible, possède l’indice de spécificité sectorielle le plus haut (16,7).

- Champ : France métropolitaine.

- Source : Insee, Flores 2022.

Une spécialisation dans le secteur de l’industrie et de faibles spécificités dans le tertiaire

À une échelle plus fine des secteurs d’activités (38 secteurs), le Grand Est se démarque dans six d’entre eux, situés tous dans l’industrie (figure 3). Dans la région, la part des effectifs en équivalent temps plein dans le travail du bois, le papier et l’imprimerie est deux fois plus forte qu’en France métropolitaine. Il en va de même pour la fabrication d’équipements électriques, ainsi que pour le secteur de la métallurgie et de la fabrication de pièces métalliques (1,9). L’emploi dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et dans l’industrie extractive pèse respectivement 1,5 et 1,4 fois plus au niveau régional que national. Enfin, dans la fabrication de machines et d’équipements non classés ailleurs dédiés notamment à la manutention, la pulvérisation, le pesage ou l’emballage, la part des effectifs est 2,2 fois plus importante dans la région.

Au contraire, certains secteurs pèsent beaucoup moins dans l’économie du Grand Est, la majorité relevant des activités tertiaires. La part des emplois est la plus réduite par rapport aux autres régions dans le secteur des activités informatiques et services d’information ainsi que dans celui de l’édition, l’audiovisuel et la diffusion (indices de 0,36 et 0,38). Le poids des emplois dans les télécommunications est près de deux fois moins important dans le Grand Est que dans les autres régions (0,49). Viennent ensuite les « autres activités spécialisées, scientifiques et techniques » et la recherche et le développement scientifique (0,58 et 0,60).

Le Grand Est partage certaines spécificités sectorielles avec de nombreuses autres régions, mesurées par l’indice de spécificité bilatérale. La Bourgogne-Franche-Comté présente le plus de spécificités similaires, comme celle du travail du bois, de l’industrie du papier et de l’imprimerie.

tableauFigure 3 – Secteurs les plus représentés dans le Grand Est

| Libellé des secteurs | Indice de spécificité |

|---|---|

| Activités informatique & services d'information | 0,36 |

| Édition, audiovisuel et diffusion | 0,38 |

| Télécommunications | 0,49 |

| Autres activités spéciales, scientifiques et techniques | 0,58 |

| Recherche-développement scientifique | 0,60 |

| Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques | 0,62 |

| Industries extractives | 1,42 |

| Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques | 1,47 |

| Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements | 1,86 |

| Fabrication d'équipements électriques | 1,90 |

| Travail du bois, industries du papier et imprimerie | 1,97 |

| Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 2,19 |

- Lecture : Dans le secteur de la fabrication de machines et équipements non classés ailleurs (n.c.a), la part des effectifs en équivalent temps plein dans la région est 2,19 fois plus importante que dans l’ensemble des régions de France métropolitaine.

- Champ : France Métropolitaine, secteurs d’activités en 38 postes.

- Source : Insee, Flores 2022.

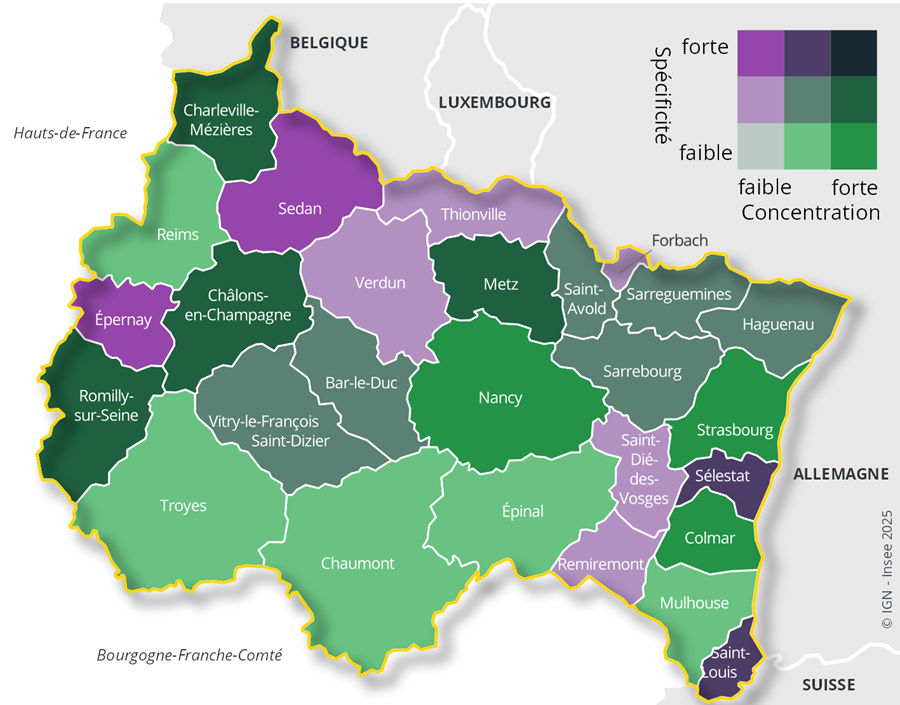

Saint-Louis, Épernay, Sélestat et Sedan : des zones d’emploi à fortes spécificités

Au sein de la région, quatre zones d’emploi présentent de fortes spécificités par rapport aux autres territoires. Celle de Saint-Louis est spécialisée dans l’industrie pharmaceutique : la part des emplois dans ce secteur est 31 fois plus élevée qu’au niveau du Grand Est, l’amenant également à développer l’industrie chimique comme la recherche et le développement scientifique (respectivement 4,4 et 4,0 plus forte qu’au niveau régional). La zone d’emploi d’Épernay se démarque par sa proportion d’emplois dans l’agriculture et la fabrication de boissons et d’aliments (13,4 et 4,8 plus élevée que régionalement). Celle de Sélestat est spécialisée dans la fabrication de produits électriques et la fabrication d’équipements électriques (6,7 pour chacune) et dans la réparation et l’installation de machines (5,2). La zone de Sedan se distingue principalement par la fabrication de produits électroniques et la métallurgie (6,6 et 4,3).

Les zones d’emploi ayant un faible indice de spécificité peuvent cependant présenter des spécificités sectorielles, mais moins nombreuses et moins marquées. Par exemple, le poids des effectifs dans le travail du bois est près de quatre fois plus important dans la zone d’emploi d’Épinal qu’à l’échelle du Grand Est. De même, la part des emplois dans la fabrication de textiles est cinq fois plus élevée dans la zone d’emploi de Troyes.

Sept zones d’emploi présentent une concentration élevée, signifiant une plus forte dépendance de l’emploi aux grands établissements (figure 4) : celles de Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, Romilly-sur-Seine, Metz, Nancy, Strasbourg et Colmar. À l’exception de Romilly-sur-Seine, il s’agit des zones d’emploi comprenant des préfectures de département.

À l’inverse, sept autres zones d’emploi ont une concentration basse. Parmi elles, deux sont dans les Vosges autour de Saint-Dié-des-Vosges et Remiremont. La troisième, celle de Thionville, possède une part importante d’actifs travaillant au Luxembourg. Les zones d’emploi de Verdun et de Forbach offrent peu d’emplois par habitant (encadré). Enfin, les zones d’emploi de Sedan et Épernay présentent une concentration basse mais une forte spécificité (voir supra).

tableauFigure 4 – Concentration et spécificité sectorielle par zone d’emploi

| Zones d’emploi | Indice de Gini pour la concentration | Indice de Gini pour la spécificité |

|---|---|---|

| Metz | 81,2 | 24,1 |

| Strasbourg | 80,9 | 17,0 |

| Châlons-en-Champagne | 80,9 | 24,3 |

| Nancy | 79,6 | 15,7 |

| Colmar | 79,4 | 19,4 |

| Charleville-Mézières | 79,4 | 24,4 |

| Romilly-sur-Seine | 79,3 | 27,1 |

| Bar-le-Duc | 79,0 | 27,5 |

| Reims | 78,9 | 17,1 |

| Chaumont | 78,9 | 20,3 |

| Sarrebourg | 78,8 | 26,3 |

| Sarreguemines | 78,5 | 27,8 |

| Vitry-le-François Saint-Dizier | 78,2 | 23,2 |

| Épinal | 78,0 | 18,1 |

| Haguenau | 77,8 | 26,9 |

| Mulhouse | 77,8 | 14,7 |

| Sélestat | 77,6 | 32,4 |

| Troyes | 77,5 | 13,3 |

| Saint-Avold | 77,4 | 23,9 |

| Saint-Louis | 77,4 | 38,9 |

| Forbach | 76,6 | 21,2 |

| Verdun | 76,6 | 24,9 |

| Saint-Dié-des-Vosges | 75,8 | 23,3 |

| Sedan | 75,7 | 31,9 |

| Épernay | 75,6 | 41,3 |

| Thionville | 75,4 | 23,1 |

| Remiremont | 73,9 | 26,7 |

- Lecture : Bar-le-Duc a une concentration et une spécificité moyenne. Aucune zone d’emploi n’a, à la fois, une spécificité et une concentration faible ou forte.

- Champ : Zones d’emploi du Grand Est.

- Source : Insee, Flores 2022.

graphiqueFigure 4 – Concentration et spécificité sectorielle par zone d’emploi

- Lecture : Bar-le-Duc a une concentration et une spécificité moyenne. Aucune zone d’emploi n’a, à la fois, une spécificité et une concentration faible ou forte.

- Champ : Zones d’emploi du Grand Est.

- Source : Insee, Flores 2022.

Encadré – Le Grand Est, une grande région avec peu d’emplois par habitant

En 2023, la région Grand Est compte 1,7 million d’emplois en équivalent temps plein (EQTP), répartis dans près de 177 000 établissements. Cela en fait la sixième région de France métropolitaine ayant le plus d’établissements, et la septième région du point de vue des effectifs (en EQTP). Toutefois, le Grand Est est une des dernières régions en nombre d’emplois par habitant, avec 300 EQTP pour 1 000 habitants. Seuls les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté se situent derrière le Grand Est. Toutefois, la région comptant environ 200 000 frontaliers qui vont travailler à l’étranger, le ratio serait plus élevé en les prenant en compte.

La zone d’emploi de Strasbourg présente la densité d’emplois la plus importante (158 par km2) et compte 400 EQTP pour 1 000 habitants. À l’inverse, dans les zones d’emploi près des frontières, comme Thionville, Forbach ou Saint-Louis, le nombre d’emplois par habitant est plus faible, car les opportunités d’emploi sont importantes dans les pays frontaliers.

Définitions

L’emploi peut se mesurer en nombre de personnes ayant travaillé, même pendant une durée limitée. On peut aussi mesurer les emplois en équivalent temps plein. C’est égal au nombre total d’heures travaillées dans l’activité considérée divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps sur le territoire économique. L’Insee calcule également un taux d’emploi en équivalent temps plein.

La concentration sectorielle est un indicateur qui permet de savoir si l’emploi est concentré dans une petite proportion d’entreprises. Si une grande part des emplois est détenue par peu d’entreprises, la concentration est élevée et la valeur tend vers 100. Si l’emploi est réparti de manière plus uniforme entre de nombreuses entreprises, la concentration est faible et la valeur tend vers 0.

L’indice de spécificité sectorielle mesure à quel point un secteur est important dans une région par rapport aux autres. Plus ce secteur occupe une grande place, plus la spécificité est forte et plus la valeur sera proche de 100. Plus ce secteur représente une petite part dans l’emploi total, et plus cette valeur sera proche de 0.

Les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques comprennent des activités très diverses de services généralement fournis à des entreprises. Elle couvre les activités requérant des niveaux de compétences professionnelles, scientifiques et techniques plus avancées, mais ne comprend pas les fonctions administratives courantes et continues qui sont généralement de courte durée. Par exemple, un service de traduction et d’interprétation rentre dans cette classe.

L’indice de spécificité bilatérale compare les spécificités globales des zones deux à deux, et permet de voir les zones qui ressemblent le plus au territoire étudié ou les zones qui en sont le plus éloignées du point de vue de la structure économique. Plus la valeur est proche de 0, plus la structure sectorielle est proche du territoire étudié. Plus la valeur est proche de 1, plus la zone est différente.

La densité d’emplois est le rapport entre le nombre d’emplois et la surface de la zone d’étude (en km2).

Pour en savoir plus

(1) Retrouvez davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) Bischoff J., « Tissu productif lorrain : encore marqué par sa spécificité industrielle » Insee Analyses Lorraine no 22, mai 2015.

(3) Pluym C., « Les entreprises en Champagne-Ardenne - Les entreprises de taille intermédiaire prépondérantes dans l'industrie », Insee Flash no 170, avril 2013.