Insee Analyses Réunion ·

Avril 2025 · n° 97

Insee Analyses Réunion ·

Avril 2025 · n° 97 Une majorité de petits établissements tournés vers le marché local Les industries agroalimentaires à La Réunion

Une majorité de petits établissements tournés vers le marché local Les industries agroalimentaires à La Réunion

Les industries agroalimentaires (IAA) transforment les produits de l’agriculture et de la pêche en aliments ou boissons pour l’Homme et l’animal. À La Réunion, elles emploient 4 640 salariés en équivalent temps plein (ETP) en 2022, soit un quart de l’emploi industriel régional. Les établissements employeurs des IAA sont de plus petite taille que ceux de l’Hexagone. L’industrie sucrière occupe proportionnellement dix fois plus d’emploi agroalimentaire à La Réunion qu’au niveau national, le rhum le double. Les emplois sont en moyenne plus stables et mieux rémunérés que dans l’ensemble du secteur privé, mais moins que dans les IAA de l’Hexagone.

Les centres de décisions des établissements de l’IAA sont majoritairement régionaux : seuls 21 % des emplois appartiennent à des groupes non régionaux. Les unités légales réunionnaises des IAA dégagent 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur un marché essentiellement local, hormis pour le sucre et le rhum. Leurs marges dépendent fortement des aides et subventions, en particulier dans la transformation de produits à base de viande et la fabrication de sucre. Les marges sont plus élevées dans l’industrie de fabrication des boissons alcooliques distillées, l’une des plus exportatrices.

- Les IAA occupent un quart de l’emploi industriel réunionnais dans l’agroalimentaire

- Des établissements de plus petite taille que dans l’Hexagone

- De meilleures conditions d’emploi que dans l’ensemble du privé, mais moindres que dans l’Hexagone

- Les centres de décisions des établissements de l’IAA sont majoritairement régionaux

- Un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros centré essentiellement sur le marché local

- Dans le sucre et la viande, une forte dépendance aux aides et subventions

- Encadré 1 – La moitié des emplois des IAA se concentrent dans le Sud

- Encadré 2 – Le développement des filières agricoles : un enjeu pour la souveraineté alimentaire de l’île et une opportunité pour les industries agroalimentaires

- Encadré 3 – Partenariat

Les IAA occupent un quart de l’emploi industriel réunionnais dans l’agroalimentaire

En 2022, à La Réunion, 625 établissements des industries agroalimentaires (IAA) transforment les produits de l’agriculture (végétaux et élevages) et de la pêche en aliments ou boissons pour l’Homme et l’animal. Ils constituent ainsi un débouché pour la production agricole régionale. Les 700 boulangeries, pâtisseries, boucheries et charcuteries de l’île sont exclues du champ de cette étude car leurs activités relèvent davantage de l’artisanat ou du commerce .

Les établissements des IAA emploient 4 640 salariés en équivalent temps plein (ETP) (pour comprendre), soit 1,9 % de l’emploi total contre 1,7 % dans l’Hexagone. À La Réunion, 24 % de l’emploi industriel relève des IAA, une part deux fois plus élevée qu’au niveau national (13 %) en raison de la moindre industrialisation de l’île.

Entre 2018 et 2022, l’emploi augmente de 12 % dans les IAA à La Réunion, bien plus que dans l’Hexagone (+ 2 %). Toutefois, cette hausse est nettement moins dynamique que celle de l’emploi dans l’ensemble du secteur privé hors intérim de l’île (+25 %) et de l’industrie dans son ensemble (+16,5 %). Sur la période, 8 emplois créés sur 10 dans les IAA réunionnaises le sont dans des établissements pérennes.

Des établissements de plus petite taille que dans l’Hexagone

À La Réunion comme dans l’Hexagone, seule la moitié des établissements des IAA emploient des salariés. Les établissements employeurs sont en moyenne deux fois plus petits qu’au niveau national (15 emplois par établissement en moyenne contre 27 dans l’Hexagone). De plus, les grands établissements de l’IAA, de plus de 100 salariés, sont deux fois moins nombreux sur l’île (1,6 % contre 3,5 %) ; ils concentrent 32 % des emplois contre 62 % au niveau national.

L’industrie de transformation des produits à base de viande est le premier employeur des IAA réunionnaises (810 emplois), mais regroupe une proportion des emplois moins élevée que dans l’Hexagone (17 % contre 24 %) (figure 1). Ses établissements, incluant notamment les abattoirs, comptent 25 emplois ETP en moyenne. Vient ensuite l’industrie de transformation des produits laitiers (690 emplois, soit 15 % des effectifs comme en France métropolitaine).

tableauFigure 1 – Répartition des emplois* des établissements employeurs par segment des IAA en 2022

| Segment des IAA | Part des emplois – La Réunion (en %) | Part des emplois – Hexagone (en %) | Taille moyenne des établissements – La Réunion (en nombre d’emplois) | Taille moyenne des établissements – Hexagone (en nombre d’emplois) |

|---|---|---|---|---|

| Viande | 17,4 | 23,9 | 25,2 | 38,4 |

| Produits laitiers | 14,9 | 14,9 | 16,8 | 37,6 |

| Autres boissons | 11,5 | 9,8 | 20,5 | 15,1 |

| Sucre | 10,7 | 1,1 | 82,5 | 119,6 |

| Pains, pâtes et biscuits | 9,9 | 12,1 | 17,0 | 31,1 |

| Fruits et légumes | 5,5 | 6,3 | 4,8 | 30,1 |

| Boissons alcooliques distillées | 4,0 | 1,9 | 15,5 | 14,9 |

| Autres IAA** | 26,2 | 29,9 | 10,7 | 23,8 |

- * Emplois en équivalent temps plein.

- ** Poissons, autres produits alimentaires, aliments pour animaux, etc.

- Lecture : En 2022 à La Réunion, l’industrie de la transformation de produits à base de viande rassemble 17 % des emplois en équivalent temps plein (ETP) des IAA (échelle de gauche). Dans cette industrie, les établissements employeurs emploient en moyenne 25 salariés en ETP (échelle de droite).

- Champ : Établissements employeurs.

- Source : Insee, Flores 2022.

graphiqueFigure 1 – Répartition des emplois* des établissements employeurs par segment des IAA en 2022

- * Emplois en équivalent temps plein.

- ** Poissons, autres produits alimentaires, aliments pour animaux, etc.

- Lecture : En 2022 à La Réunion, l’industrie de la transformation de produits à base de viande rassemble 17 % des emplois en équivalent temps plein (ETP) des IAA (échelle de gauche). Dans cette industrie, les établissements employeurs emploient en moyenne 25 salariés en ETP (échelle de droite).

- Champ : Établissements employeurs.

- Source : Insee, Flores 2022.

Les secteurs du sucre et des boissons alcooliques distillées qui transforment la canne à sucre occupent sur l’île une part bien plus importante de l’emploi des IAA que dans l’Hexagone (respectivement 10 et 2 fois plus). Les établissements du sucre sont en outre de plus grande taille que les autres (82 emplois par établissement en moyenne). À l’opposé, ceux de la transformation de fruits et légumes sont les plus petits (5 emplois par établissement en moyenne, soit 6 fois moins que dans l’Hexagone). Les autres IAA (transformation de produits à base de poisson, fabrication d’autres produits alimentaires, fabrication d’aliments pour animaux) regroupent un peu plus d’un quart de l’emploi.

De meilleures conditions d’emploi que dans l’ensemble du privé, mais moindres que dans l’Hexagone

À La Réunion, 82 % des salariés des IAA sont en CDI, une part plus élevée que dans l’ensemble du secteur privé (76 %) (figure 2). C’est en particulier le cas dans les secteurs de la viande (90 %), des pâtes, pains et biscuits (89 %) et de la transformation des fruits et légumes (88 %). Les segments du sucre et de la transformation des fruits et légumes offrent au contraire les conditions d’emploi les moins stables avec seulement 64 % et 70 % de salariés en CDI. Les emplois dans les IAA régionales sont cependant moins stables que dans l’Hexagone, où 89 % des salariés en ETP sont en CDI. En outre, la part des CDD est deux fois plus importante dans les IAA régionales (9 % contre 5 %). En particulier, le secteur de la fabrication de sucre recourt largement au travail occasionnel (27 % contre 3 % dans les IAA régionales) en raison du caractère saisonnier de la culture de la canne à sucre. Dans le secteur de la transformation des fruits et légumes, les CDD sont plus fréquents (17 % contre 9 % dans les IAA régionales).

tableauFigure 2 – Caractéristiques des emplois* dans les IAA par segment à La Réunion en 2022

| Segment des IAA | Part de CDI | Part de femmes | Part de cadres | Part de professions intermédiaires | Part d’employés | Part d’ouvriers qualifiés | Part d’ouvriers non qualifiés | Salaire brut horaire (en euros) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Viande | 90 | 23 | 4 | 10 | 13 | 45 | 28 | 17,3 |

| Produits laitiers | 83 | 33 | 5 | 14 | 28 | 34 | 18 | 17,9 |

| Sucre | 64 | 17 | 5 | 23 | 6 | 52 | 14 | 22,7 |

| Pains, pâtes et biscuits | 81 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 53 | 15,2 |

| Boissons alcooliques distillées | 89 | 31 | 22 | 12 | 25 | 14 | 28 | 22,0 |

| Autres boissons | 88 | 23 | 19 | 18 | 19 | 32 | 13 | 23,9 |

| Fruits et légumes | 70 | 32 | 5 | 9 | 21 | 22 | 42 | 13,8 |

| Autres IAA** | 81 | 31 | 9 | 12 | 22 | 29 | 28 | 17,8 |

| IAA - La Réunion | 82 | 27 | 8 | 13 | 19 | 34 | 27 | 18,5 |

| Secteur privé – La Réunion | 76 | 41 | 10 | 19 | 38 | 21 | 12 | 17,3 |

| IAA - Hexagone | 89 | 38 | 13 | 17 | 9 | 42 | 19 | 21,4 |

- * Emplois en équivalent temps plein.

- ** Poissons, autres produits alimentaires, aliments pour animaux, etc.

- Lecture : En 2022, à La Réunion, 27 % des emplois en équivalent temps plein dans les IAA sont occupés par des femmes, 8 % par des cadres et 82 % par des salariés en CDI.

- Champ : Secteur privé.

- Source : Insee, Base tous salariés 2022.

Globalement, les salariés des IAA de La Réunion sont un peu mieux rémunérés qu’en moyenne dans le secteur privé : 18,5 € bruts/heure contre 17,3 €/h, soit 7 % de plus. C’est particulièrement le cas dans les segments des boissons alcooliques distillées, des autres boissons et de la fabrication de sucre (entre 22 € et 23,9 €/h). Cela résulte notamment d’une part plus importante de cadres dans les établissements des boissons alcooliques distillées et des autres boissons et d’une proportion élevée de professions intermédiaires et d’ouvriers qualifiés dans l’industrie de la fabrication du sucre. À l’opposé, les salaires sont bien plus faibles dans la transformation des fruits et légumes et la fabrication des pains, pâtes et biscuits (moins de 15 €/h) qui emploient davantage d’ouvriers non qualifiés, de salariés de moins de 25 ans ou de salariés en CDD.

Cependant, le salaire dans les IAA de La Réunion est inférieur de 14 % à celui dans les IAA de l’Hexagone, notamment car les salariés sont en moyenne moins qualifiés et plus jeunes sur l’île. En neutralisant les principaux effets liés aux spécificités structurelles du secteur sur l’île (catégorie sociale, âge, sexe, taille d’établissement, type de contrat et segment des IAA), cet écart se réduit à 4 %.

À La Réunion, les IAA sont peu féminisées : 27 % des emplois sont occupés par des femmes contre 41 % dans le secteur privé et 38 % dans les IAA de l’Hexagone. En particulier, le secteur du sucre n’emploie que 17 % de femmes. Elles sont en revanche plus présentes dans les secteurs où la proportion d’employés est plus élevée (fabrication de produits laitiers, boissons alcooliques distillées et transformation de fruits et légumes).

Les centres de décisions des établissements de l’IAA sont majoritairement régionaux

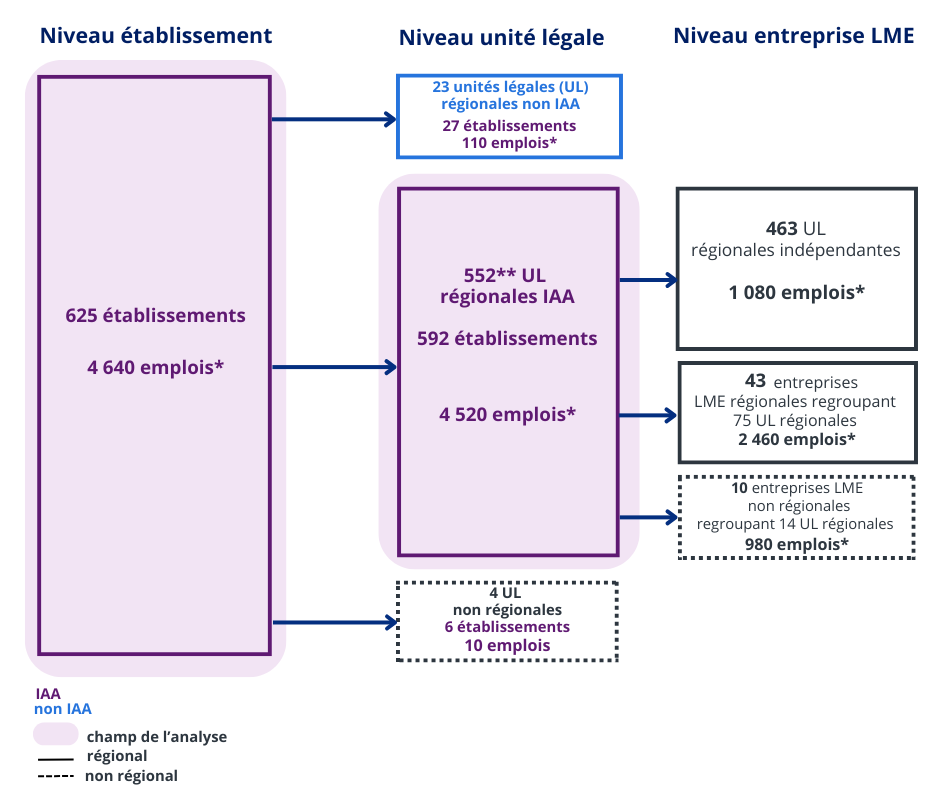

La quasi-totalité des établissements des IAA appartiennent à des unités légales (UL) régionales, c’est-à-dire des UL dont plus de 80 % de l’emploi est situé sur l’île. Au nombre de 575, ces UL réunionnaises regroupent 98 % de l’emploi des IAA. C’est bien plus qu’en moyenne hexagonale où les UL régionales représentent 74 % de l’emploi du secteur (figure 3).

tableauFigure 3 – Répartition des établissements des IAA à La Réunion selon le caractère régional de leurs unités légales d’appartenance

| Niveau établissement | Niveau unité légale (UL) | Niveau entreprise LME | ||

|---|---|---|---|---|

| UL régionales indépendantes | Entreprises LME régionales | Entreprises LME non régionales | ||

| 625 établissements 4 640 emplois* | 552** UL régionales IAA | 463 UL régionales indépendantes 1 080 emplois* | 43 entreprises LME régionales 75 UL régionales 2 460 emplois* | 10 entreprises LME non régionales 14 UL régionales 980 emplois* |

| 592 établissements | ||||

| 4 520 emplois* | ||||

| 23 UL régionales non IAA | ||||

| 27 établissements | ||||

| 110 emplois* | ||||

| 4 unités légales non régionales | ||||

| 6 établissements | ||||

| 10 emplois* | ||||

- * Emplois en équivalent temps plein.

- ** Dont 334 unités légales pour lesquelles des données comptables complètes sont disponibles.

- Lecture : 592 établissements dont l’activité principale est dans l’IAA emploient 4 520 salariés en équivalent temps plein (ETP) et sont rattachés à 552 unités légales régionales dont l’activité principale est aussi dans l’IAA. Parmi ces 552 unités légales, 14 font partie d’« entreprises au sens économique » non régionales selon la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 ; elles emploient 980 salariés en ETP.

- Source : Insee, Flores, Sirus et Esane 2022.

graphiqueFigure 3 – Répartition des établissements des IAA à La Réunion selon le caractère régional de leurs unités légales d’appartenance

- * Emplois en équivalent temps plein.

- ** Dont 334 unités légales pour lesquelles des données comptables complètes sont disponibles.

- Lecture : 592 établissements dont l’activité principale est dans l’IAA emploient 4 520 salariés en équivalent temps plein (ETP) et sont rattachés à 552 unités légales régionales dont l’activité principale est aussi dans l’IAA. Parmi ces 552 unités légales, 14 font partie d’« entreprises au sens économique » non régionales selon la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 ; elles emploient 980 salariés en ETP.

- Source : Insee, Flores, Sirus et Esane 2022.

Pour 552 de ces UL réunionnaises, l’activité principale relève de l’agroalimentaire. Huit sur dix sont des entreprises indépendantes (463 UL), tandis que deux sur dix (89 UL) font partie d’entreprises au sens économique selon la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008. Ces 89 UL concentrent 76 % de l’emploi des IAA, à peine moins que dans l’Hexagone (82 %).

Le secteur de la fabrication de sucre est le plus concentré : comme dans l’Hexagone, la totalité de ses salariés travaillent dans des UL organisées en groupes. À l’inverse, dans la transformation de fruits et légumes, seuls 27 % des emplois dépendent d’un groupe (87 % dans l’Hexagone).

Les groupes régionaux concentrent 53 % des emplois des IAA (2 460 emplois). Les groupes non régionaux en regroupent quant à eux seulement 21 % (980 emplois), contre 48 % dans l’Hexagone. La moitié de ces emplois relèvent du secteur du sucre (490) et un quart de celui des autres boissons (240).

Un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros centré essentiellement sur le marché local

Parmi les 552 unités légales régionales réunionnaises des IAA, 334 ne sont pas des micro-entreprises et disposent ainsi de données comptables et financières complètes (pour comprendre). Ces unités légales génèrent un chiffre d’affaires (CA) de 1,5 milliard d’euros en 2022 concentré, comme dans l’Hexagone, sur un nombre restreint d’unités : 59 % du CA provient de 5 % des unités légales. Les IAA qui transforment les produits à base de viande, fabriquent des boissons autres que des boissons alcooliques distillées et des produits laitiers réalisent à elles seules la moitié de ce CA.

Les secteurs transformant la canne à sucre sont plus représentés sur l’île. À La Réunion, 10,4 % du CA total est généré par le segment de la fabrication de sucre (0,1 % dans l’Hexagone) et 6,3 % par celui des boissons alcooliques distillées, le rhum principalement (3,1 % au niveau national). Dans l’Hexagone, la fabrication de sucre est dominée par de grandes entreprises (non prises en compte dans le champ de comparaison qui se limite aux PME (pour comprendre).

Cependant, depuis 2019, la production de sucre décline sur l’île (-22 %), atteignant un point bas en 2022 (136 000 tonnes en équivalent sucre blanc). C’est d’ailleurs le seul secteur des IAA à perdre des emplois entre 2018 et 2022 (-8 %). A contrario, la quantité produite de rhum augmente et se stabilise à 126,9 milliers d’hectolitres d’alcool pur en 2022.

Les unités légales réunionnaises des IAA sont principalement tournées vers le marché domestique. Seul 6,3 % de leur chiffre d’affaires est réalisé à l’export contre 11 % pour leurs homologues de même taille de l’Hexagone. C’est le secteur sucrier qui exporte le plus (36 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export) devant celui de la fabrication de boissons alcooliques distillées (21 %) tandis que les autres secteurs tirent une part très faible de leur CA des exportations (1,5 %).

Dans le sucre et la viande, une forte dépendance aux aides et subventions

À La Réunion, dans les IAA, les coûts de production élevés liés à l’éloignement géographique sont compensées en partie par les aides européennes, nationales, régionales et départementales (aides directes, exonérations de charges ou de taxes, subventions d’investissements ou défiscalisation). Les industriels peuvent ainsi acquérir la production agricole locale à un prix permettant de soutenir les revenus des agriculteurs. Sans ces aides, les marges des industriels de la fabrication de sucre et de la transformation de produits à base de viande seraient fortement négatives. Le taux de marge des unités légales régionales, qui intègre les aides et subventions d’exploitation, s’élève à 30 %, soit près de 5 points de plus que pour les PME hexagonales (figure 4).

tableauFigure 4a – Taux de marge1 et d’autonomie financière par segment des IAA à La Réunion et dans l’Hexagone en 2022Taux de marge

| Segment des IAA | La Réunion | Hexagone |

|---|---|---|

| Ensemble | 30,3 | 25,6 |

| Produits laitiers | 7,3 | 29,5 |

| Fruits et légumes | 11,0 | 18,9 |

| Viande | 11,8 | 20,3 |

| Autres IAA* | 20,7 | 26,0 |

| Pains, pâtes et biscuits | 27,8 | 19,9 |

| Autres boissons | 41,7 | 32,1 |

| Sucre | 41,9 | /// |

| Boissons alcooliques distillées | 66,2 | 45,9 |

- 1. En 2022, le taux de marge dans le secteur du sucre est conjoncturellement élevé, en lien avec la volatilité du cours du sucre.

- * Poissons, autres produits alimentaires, aliments pour animaux, etc.

- Note : Le nombre d’unités légales régionales classées parmi les PME dans le secteur du sucre de l’Hexagone n’est pas suffisant pour donner des résultats significatifs.

- Champ : Unités légales régionales hors micro-entrepreneurs pour La Réunion ; unités légales régionales hors micro-entrepreneurs parmi les PME pour l’hexagone.

- Source : Insee, Esane 2022.

graphiqueFigure 4a – Taux de marge1 et d’autonomie financière par segment des IAA à La Réunion et dans l’Hexagone en 2022Taux de marge

- 1. En 2022, le taux de marge dans le secteur du sucre est conjoncturellement élevé, en lien avec la volatilité du cours du sucre.

- * Poissons, autres produits alimentaires, aliments pour animaux, etc.

- Note : Le nombre d’unités légales régionales classées parmi les PME dans le secteur du sucre de l’Hexagone n’est pas suffisant pour donner des résultats significatifs.

- Champ : Unités légales régionales hors micro-entrepreneurs pour La Réunion ; unités légales régionales hors micro-entrepreneurs parmi les PME pour l’hexagone.

- Source : Insee, Esane 2022.

Par ailleurs, certains dispositifs de défiscalisation spécifiques à l’Outre-mer, comme le dispositif Girardin, ont bénéficié dans le passé aux unités légales industrielles de l’île. Ces dispositifs leur ont permis d’investir davantage. De fait, l’intensité capitalistique s’élève à 239 K€ par salarié dans les unités légales réunionnaises des IAA, un montant plus élevé que dans les PME hexagonales de l’IAA (195 K€). De plus, cette forte intensité capitalistique s’accompagne de frais de personnel globalement moins importants en proportion de la valeur ajoutée que dans l’Hexagone (70 % contre 74 %). Cela peut s’expliquer par les exonérations de cotisations sociales spécifiques à l’Outre-mer mais aussi par l’emploi d’un personnel moins qualifié et par conséquent moins bien rémunéré.

Comme au niveau national, le taux de marge est structurellement plus élevé dans les secteurs de la fabrication de boissons alcooliques distillées (66 % contre 46 % dans l’Hexagone) et des autres boissons (42 % contre 32 %), en lien avec une intensité capitalistique plus élevée (respectivement 490 K€ et 283 K€ de capital mobilisé par salarié) que la moyenne régionale. À l’opposé, les taux de marge sont les plus faibles dans la fabrication de produits laitiers (7 %), la transformation de produits à base de viande (12 %) et la transformation de fruits et légumes (11 %). Dans ces trois segments relativement peu intenses en capital, la part des frais de personnel dans la valeur ajoutée est bien supérieure à la moyenne des IAA régionales.

Les unités légales locales de l’IAA jouissent d’une plus grande autonomie financière que les PME hexagonales du secteur : pour 100 euros de total de bilan, les unités légales réunionnaises possèdent 52 euros de fonds propres contre 41 dans l’Hexagone. L’autonomie financière est la plus élevée dans les industries de fabrication de produits laitiers, de fabrication de sucre et d’autres boissons. L’industrie de la transformation de fruits et légumes est la moins autonome financièrement mais se situe au même niveau que son homologue hexagonale. Cela peut tenir à d’importants investissements réalisés par l’emprunt en vue de structurer une industrie encore en développement et dont les effectifs augmentent de 50 % entre 2018 et 2022.

Encadré 1 – La moitié des emplois des IAA se concentrent dans le Sud

Les IAA sont présentes sur toute l’île mais occupent une place prépondérante dans le Sud : 50 % de l’emploi agroalimentaire de La Réunion y est situé. Au total, 3,3 % de l’ensemble de l’emploi dans le Sud relève des IAA, soit quatre fois plus que dans le Nord (0,8 %). Dans l’Ouest et l’Est, la part des IAA dans l’emploi total est proche de la moyenne régionale (1,8 % et 2,0 % respectivement).

Dans le Sud, domine l’industrie de transformation de la viande qui y rassemble 87 % de ses emplois, principalement à Saint-Pierre et à l’Étang-Salé (abattoirs). De plus, 49 % de l’emploi de l’industrie des produits à base de lait est aussi localisé dans le Sud, de même que 62 % des emplois du secteur de la fabrication des pains, pâtes et biscuits.

L’Ouest regroupe 6 emplois sur 10 dans les « autres IAA », en lien avec des structures de fabrication d’aliments pour animaux de ferme et de la transformation de poissons. Le Nord concentre l’industrie des « autres boissons » (49 % des emplois de ce segment), qui englobe notamment les brasseries, l’industrie des eaux de table et des boissons rafraîchissantes. La fabrication de sucre et de boissons alcooliques distillées prédomine dans l’Est.

Encadré 2 – Le développement des filières agricoles : un enjeu pour la souveraineté alimentaire de l’île et une opportunité pour les industries agroalimentaires

En octobre 2019, le président de la République a lancé un grand chantier de transformation de l’agriculture ultra-marine, avec pour objectif la reconquête de la souveraineté alimentaire de ces territoires. Dans ce contexte, à La Réunion, le comité de transformation de l’agriculture a formulé de nombreuses propositions, sur la base desquelles un plan régional de souveraineté alimentaire a été élaboré en concertation avec les collectivités régionale et départementale, les organisations professionnelles agricoles et les filières. Il a été signé par l’ensemble des acteurs le 10 octobre 2023.

Ce plan prévoit une amélioration du taux de couverture des besoins alimentaires par la production locale à l’horizon 2030, de 9 points en fruits et légumes pour atteindre 76 % et 77 % respectivement. Pour les produits animaux, l’objectif d’amélioration est compris entre 3 et 7 points pour atteindre notamment des taux de couverture de 24 % pour les bovins et de 47 % pour les volailles.

Pour y parvenir, un plan d’actions a été élaboré comprenant une trentaine d’actions structurées en six axes : promouvoir un modèle agricole résilient et circulaire, pallier les difficultés de recrutement dans la filière agricole, préserver le foncier et reconquérir les friches, consolider la structuration des filières agricoles, construire un modèle phytosanitaire efficace et durable, les enjeux vétérinaires : assainir et prévenir. Au sein de l’axe 4 « consolider la structuration des filières agricoles », la nécessité de développer les outils agro-industriels, de transformation mais également de stockage et de conditionnement, est clairement identifiée comme un levier d’accroissement du marché, de création de valeur, et de sécurisation de la production. Dans ce contexte, les industries agroalimentaires de l’île permettent d’offrir des marchés complémentaires à la production agricole locale, fluidifiant ainsi le marché du frais.

Encadré 3 – Partenariat

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Insee et la direction de l’Alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion.

Pour comprendre

Le champ des industries agro-alimentaires est défini ici par les établissements relevant de l’activité principale « Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac » à l’exception des boulangeries, boulangeries-pâtisseries ou des boucheries-charcuteries artisanales car leurs activités relèvent davantage de l’artisanat ou du commerce.

Les données sur les établissements employeurs sont issues du dispositif Flores (fichiers de localisation des rémunérations et de l’emploi salarié). Elles sont complétées par celles sur les établissements non employeurs issues du fichier Sirus (système d’identification au répertoire des unités statistiques).

La base tous salariés (BTS), regroupe les informations mensuelles concernant les rémunérations et les caractéristiques des postes et des salariés déclarées par les entreprises dans le cadre de la Déclaration Sociale Nominative. L’emploi est mesuré ici en équivalent temps plein (ETP) : il correspond au nombre total d’heures travaillées dans l’activité considérée divisé par la moyenne annuelle des heures travaillées dans des emplois à plein temps.

Les données économiques et financières sont issues du dispositif Esane (Élaboration des statistiques annuelles d’entreprises). Seules les unités légales régionales (plus de 80 % de leurs effectifs en ETP dans la région) ont été prises en compte. Les micro-entrepreneurs sont exclus du champ de l’étude en raison du peu d’informations comptables qui sont connues sur ces unités. Seul leur chiffre d’affaires (CA) est connu et leur poids est très faible (environ 0,5 % du CA du secteur). Pour prendre en compte des effets de taille, la comparaison avec l’Hexagone est restreinte aux unités légales régionales de moins de 250 emplois ETP dont le CA annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros (PME).

Définitions

L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’unité légale. Il produit des biens ou des services (par exemple une usine). L’établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie.

L’unité légale correspond à la notion strictement juridique de l’entreprise (un numéro Siren).

La notion d’entreprise au sens de la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008 permet de dépasser la notion strictement juridique de l’entreprise (un numéro Siren), l’unité légale, en prenant en compte notamment le développement croissant de l’organisation en groupes. L’entreprise est définie comme « la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ».

Une unité légale ou un groupe est régional, si plus de 80 % de ses effectifs en ETP sont localisés dans la région.

Le taux de marge est la proportion de la valeur ajoutée au coût des facteurs qui reste à l’entreprise une fois ses frais de personnel réglés : excédent brut d’exploitation / valeur ajoutée au coût des facteurs.

La valeur ajoutée est égale à la valeur de la production diminuée des consommations intermédiaires.

La valeur ajoutée aux coûts des facteurs est égale à la valeur ajoutée de laquelle on déduit les impôts sur la production et à laquelle on ajoute les subventions d’exploitation.

L’excédent brut d’exploitation est égal à la valeur ajoutée aux coûts des facteurs de laquelle sont déduits les frais de personnel.

L’intensité capitalistique mesure, pour une unité, les actifs nécessaires pour générer un revenu. Elle se calcule en rapportant des immobilisations corporelles brutes (c’est-à-dire les actifs physiques détenus durablement par l’entreprise) à l’effectif salarié en équivalent temps plein (ETP).

L’autonomie financière est mesurée par la part des capitaux propres dans le total du bilan.

Pour en savoir plus

(1) Retrouvez davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) Lecroart A., « Les unités légales réunionnaises créent 9,2 milliards d’euros de valeur ajoutée en 2022 – Élaboration des statistiques annuelles d’entreprises 2022 », Insee Analyses Réunion no 94, décembre 2024.

(3) Lefèbvre C., Lucas F., « Une hausse du taux de marge de l’industrie agroalimentaire de 2019 à 2022 concentrée dans les groupes », Insee Première no 2018, octobre 2024.

(4) Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, « Ouvrir dans un nouvel ongletEntreprises agroalimentaires », Fiche régionale La Réunion Édition 2021, septembre 2021.

(5) Agreste, « Ouvrir dans un nouvel ongletUne production en hausse, tirée par le dynamisme des filières volaille et porcine », Conjoncture, La Réunion, no 45, mars 2025.