Insee Analyses Occitanie ·

Octobre 2024 · n° 153

Insee Analyses Occitanie ·

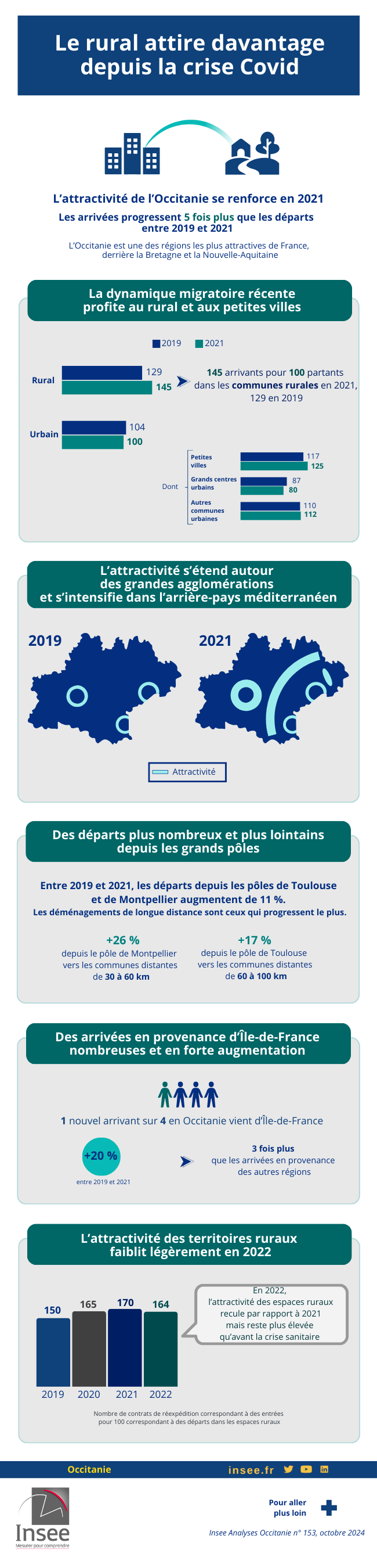

Octobre 2024 · n° 153 Le rural attire davantage depuis la crise Covid

Le rural attire davantage depuis la crise Covid

En 2021, l’attractivité de la région se renforce. Les échanges migratoires avec les autres régions françaises sont largement excédentaires et en nette hausse par rapport à 2019. Les mobilités résidentielles bénéficient aux territoires ruraux, davantage encore qu’avant la crise sanitaire. Entre 2019 et 2021, le gain d’attractivité est important dans l’arrière-pays méditerranéen ainsi que dans les départements ruraux. Les habitants sont toujours plus nombreux à quitter les grands centres urbains dont les périphéries s’étendent.

Les nouveaux arrivants en provenance d’Île-de-France sont plus nombreux en 2021 qu’en 2019, leur nombre augmente trois fois plus que celui des arrivants des autres régions. Les départs depuis les grands pôles de Montpellier et de Toulouse augmentent. La moitié de ceux qui quittent ces pôles s’installent dans un rayon de 100 km, un peu plus loin du pôle en 2021 qu’en 2019.

- Une attractivité renforcée en 2021

- La dynamique migratoire récente profite au rural et aux petites villes

- L’attractivité s’étend autour des grandes agglomérations et s’intensifie dans l’arrière-pays méditerranéen

- Des départs plus lointains depuis les grands pôles

- Encadré 1 - Des arrivées en provenance d’Île-de-France nombreuses et en forte augmentation

- Encadré 2 - En 2022, l’attractivité des territoires ruraux faiblit légèrement

Une attractivité renforcée en 2021

Depuis la crise Covid de 2020, les choix de résidence ont pu évoluer pour gagner des zones offrant davantage d’espace, parfois de façon temporaire au moment des confinements, d’autres fois de façon plus durable grâce notamment au développement du télétravail. Cette étude compare les mobilités résidentielles au cours de l’année 2019 et de l’année 2021 entre l’Occitanie et le reste de la France (hors Mayotte) et au sein de la région. L’attractivité d’un territoire est ici mesurée en rapportant le nombre de personnes qui sont arrivées dans le territoire au cours d’une année au nombre de personnes qui en sont parties dans le même temps. Le territoire est ainsi attractif si les personnes qui s’y installent sont plus nombreuses que celles qui en partent.

En 2021, les échanges migratoires entre l’Occitanie et les autres régions françaises sont largement excédentaires : +40 000 habitants, soit sept habitants supplémentaires pour mille déjà présents dans la région. L’Occitanie figure parmi les régions les plus attractives de France, derrière la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine (figure 1). En 2019, l’Occitanie accueillait 30 000 habitants supplémentaires au jeu des migrations. Entre 2019 et 2021, le nombre des arrivées a augmenté, celui des départs également mais les arrivées ont progressé presque cinq fois plus que les départs (+14 % contre +3 %).

tableauFigure 1 – Solde migratoire avec le reste de la France rapporté à la population

| Région | 2021 | 2019 |

|---|---|---|

| Bretagne | 8,4 | 7,1 |

| Nouvelle-Aquitaine | 7,5 | 6,2 |

| Occitanie | 7,0 | 4,8 |

| Pays de la Loire | 4,2 | 6,0 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 3,1 | 2,1 |

| Normandie | 2,7 | 0,1 |

| Centre-Val de Loire | 2,1 | 0,7 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1,5 | 0,0 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 1,0 | 1,9 |

| Grand Est | -0,9 | -1,1 |

| Hauts-de-France | -1,1 | -2,5 |

| Île-de-France | -12,9 | -8,3 |

- Note : La Corse n'est pas représentée en raison de trop faibles effectifs de répondants, ne permettant pas de garantir la robustesse des résultats sur une seule enquête annuelle de recensement.

- Lecture : En 2021, l’excédent migratoire de l’Occitanie dans les échanges avec les autres régions françaises est de 7,0 habitants pour 1 000. Il était de 4,8 ‰ en 2019

- Sources : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2020 et 2022.

graphiqueFigure 1 – Solde migratoire avec le reste de la France rapporté à la population

- Note : La Corse n'est pas représentée en raison de trop faibles effectifs de répondants, ne permettant pas de garantir la robustesse des résultats sur une seule enquête annuelle de recensement.

- Lecture : En 2021, l’excédent migratoire de l’Occitanie dans les échanges avec les autres régions françaises est de 7,0 habitants pour 1 000. Il était de 4,8 ‰ en 2019

- Sources : Insee, enquêtes annuelles de recensement 2020 et 2022.

Au total en 2021, 130 000 habitants d’une autre région sont venus s’installer en Occitanie et 90 000 habitants d’Occitanie sont partis vivre dans une autre région. Les nouveaux arrivants en Occitanie viennent en grande partie des régions voisines : ainsi, 44 % d’entre eux habitaient auparavant en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 25 % viennent d’Île-de-France (encadré 1).

Ces échanges ne représentent qu’une partie des mobilités résidentielles en Occitanie, les autres sont internes à la région. Pour dix mobilités résidentielles en 2021, trois correspondent à des mobilités depuis ou vers une autre région, quatre à des mobilités entre deux communes de la région et trois à des déménagements au sein d’une même commune.

La dynamique migratoire récente profite au rural et aux petites villes

Les communes rurales et les petites villes gagnent en attractivité. Ainsi, en 2021, les communes rurales d’Occitanie accueillent 145 arrivants pour 100 partants (figure 2) alors que le ratio était de 129 arrivants en 2019 et de 125 en 2017. Le nombre de départs est quasi stable alors que le nombre d’arrivées augmente. Parmi ces nouveaux arrivants, quatre sur dix viennent d’une autre région française et six sur dix résidaient dans une commune urbaine d’Occitanie.

Les petites villes sont également plus attractives en 2021 qu’en 2019 : 125 arrivées pour 100 départs contre 117 en 2019. En effet, le nombre d’arrivées y augmente plus que le nombre de départs. C’est le cas dans des petites villes telles que Foix, Graulhet, Limoux, Prades ou dans d’autres, nombreuses à proximité du littoral : Marseillan, Valras-Plage...

Malgré ce regain d’attractivité des petites villes, les espaces urbains dans leur ensemble n’attirent pas autant que les espaces ruraux. En 2021, ceux qui s’y installent sont aussi nombreux que ceux qui en partent alors qu’en 2019 et en 2017, l’espace urbain gagnait des habitants au jeu des migrations (ratio de 104 arrivées pour 100 départs en 2019 et de 109 arrivées pour 100 départs en 2017). Au sein de cet espace, les grands centres urbains sont les moins attractifs (Toulouse, Montpellier, Nîmes...) : ils font face à davantage de départs que d’arrivées et cet écart se creuse. En 2021, 80 habitants s’y sont installés pour 100 qui les ont quittés. C’était 87 arrivées pour 100 départs en 2019 et 95 en 2017.

Dans les centres urbains plus petits, par exemple Narbonne, Gaillac ou Castelnaudary, et les ceintures urbaines, l’attractivité est stable depuis 2017 avec un ratio de 111 arrivées pour 100 départs. Avant la crise sanitaire comme après, le nombre d’arrivées et le nombre de départs progressent dans les mêmes proportions.

tableauFigure 2 – Nombre d’arrivées pour 100 départs en Occitanie selon le type d’espace

| Type d’espace | 2021 | 2019 | 2017* |

|---|---|---|---|

| Rural | 145 | 129 | 125 |

| Urbain | 100 | 104 | 109 |

| dont : | |||

| Grands centres urbains | 80 | 87 | 95 |

| Petites villes | 125 | 117 | 116 |

| Autres communes urbaines | 112 | 111 | 111 |

- * : Les mobilités de 2017 sont estimées par la moyenne des mobilités de 2016 à 2018.

- Lecture : En 2021, l’espace rural d’Occitanie accueille 145 nouveaux arrivants pour 100 sortants. Dans l’espace urbain, les grands centres urbains accueillent 80 nouveaux arrivants pour 100 sortants en 2021.

- Source : Insee, Fidéli 2017 à 2022.

graphiqueFigure 2 – Nombre d’arrivées pour 100 départs en Occitanie selon le type d’espace

- * : Les mobilités de 2017 sont estimées par la moyenne des mobilités de 2016 à 2018.

- Lecture : En 2021, l’espace rural d’Occitanie accueille 145 nouveaux arrivants pour 100 sortants. Dans l’espace urbain, les grands centres urbains accueillent 80 nouveaux arrivants pour 100 sortants en 2021.

- Source : Insee, Fidéli 2017 à 2022.

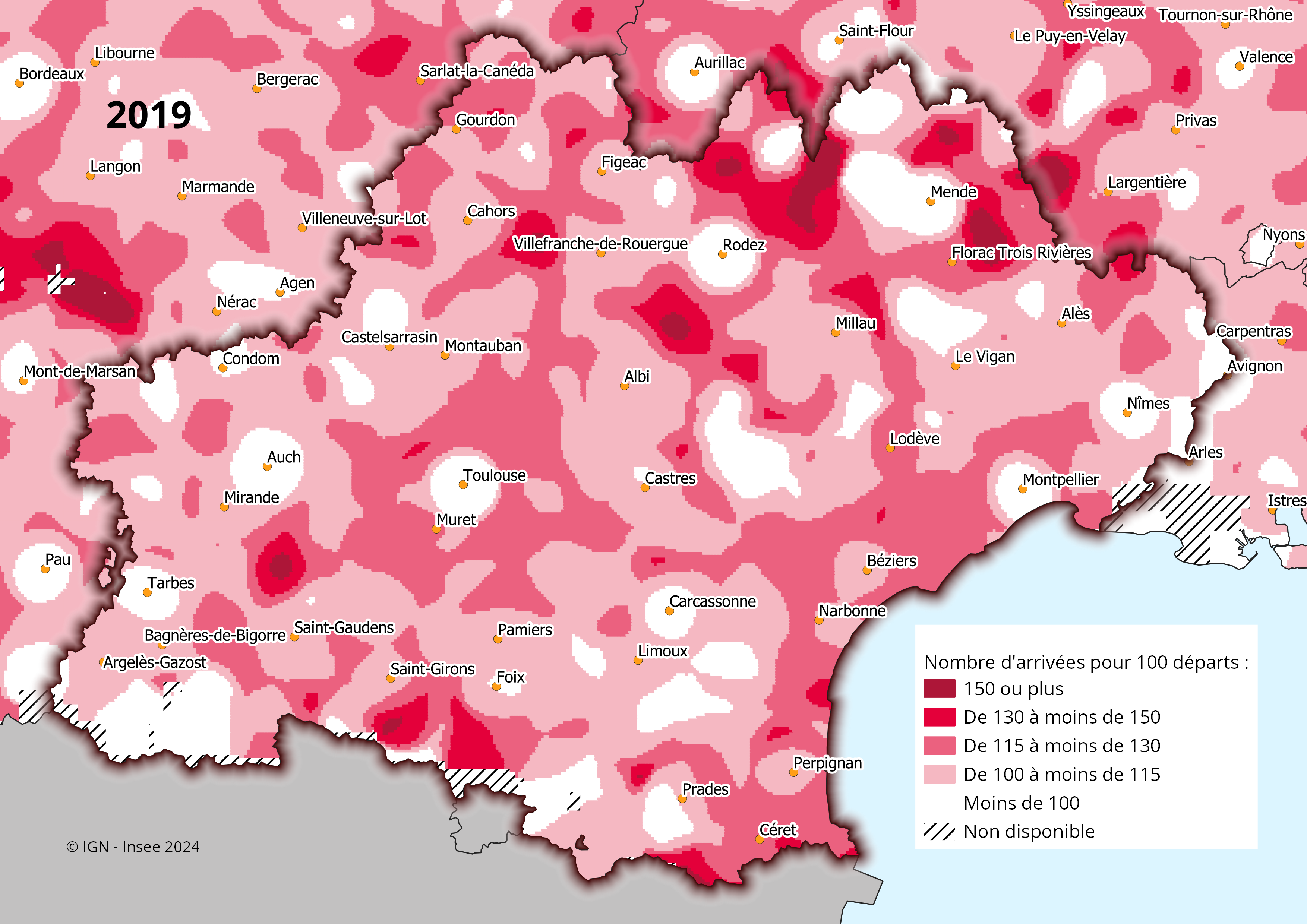

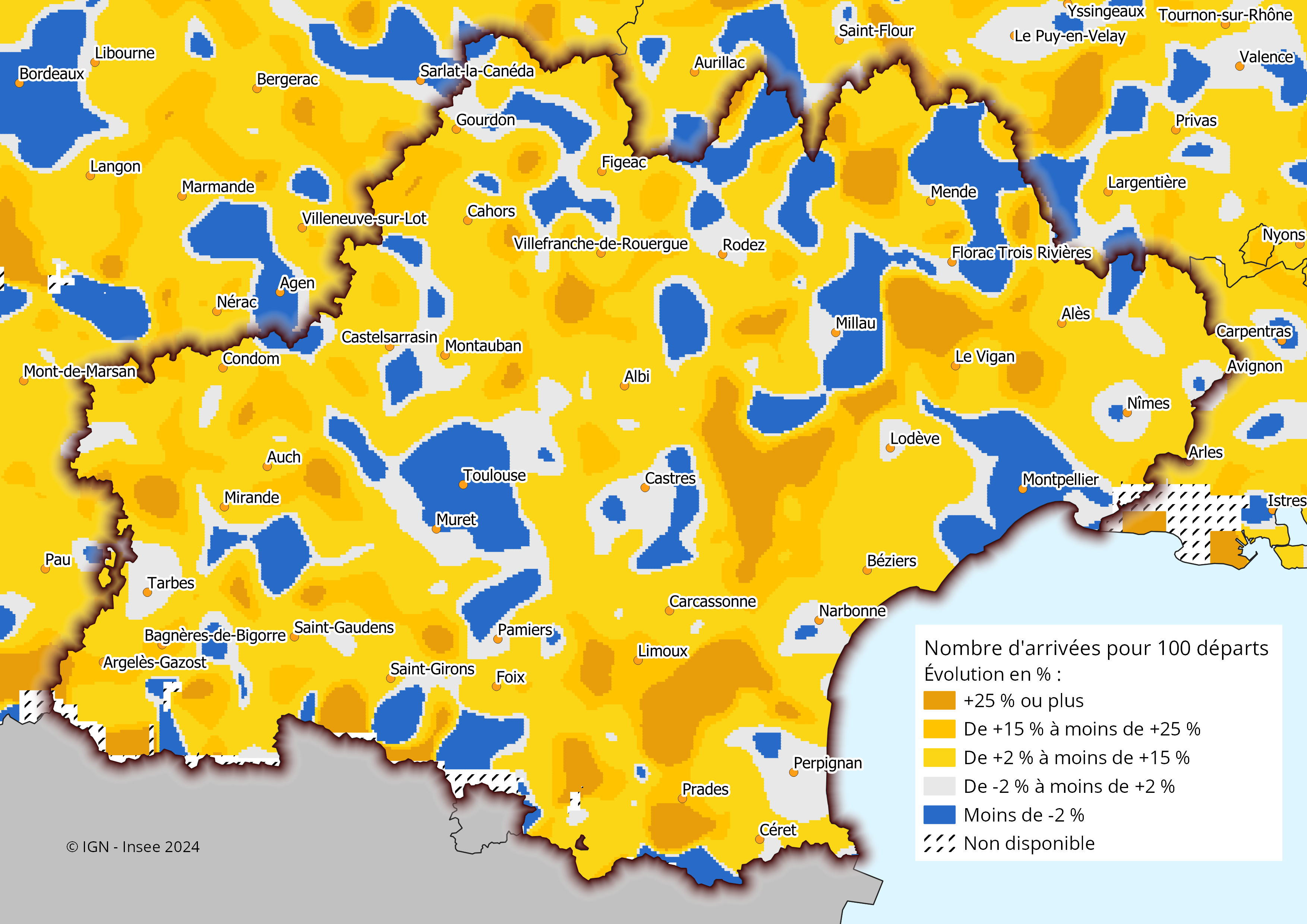

L’attractivité s’étend autour des grandes agglomérations et s’intensifie dans l’arrière-pays méditerranéen

En périphérie des grandes villes, les arrivées sont supérieures aux départs, montrant des choix de résidence toujours tournés vers les zones périurbaines (figure 3). Entre 2019 et 2021, ces territoires attractifs s’étendent : autour de Toulouse, en direction d’Albi, de Castres, de Carcassonne, de Saint-Gaudens et d’Auch et de même, entre Nîmes et Alès. Ces installations de plus en plus éloignées des grands pôles d’emploi sont facilitées par le développement du télétravail depuis la crise Covid. Elles traduisent le souhait des habitants de quitter des zones très denses afin de disposer d’un cadre de vie plus spacieux. Elles reflètent également les contraintes imposées par les coûts très élevés de l’immobilier dans les grands centres urbains, obligeant à s’installer toujours plus loin.

En 2021 comme en 2019, les départs sont plus nombreux que les arrivées dans les grandes villes : Toulouse, Montpellier, Nîmes et dans certaines villes plus petites comme Auch, Rodez, Mende, Tarbes. Perpignan fait figure d’exception parmi les plus grandes villes de la région.

L’attractivité s’intensifie dans l’arrière-pays méditerranéen, sur un grand arc allant de Prades à Alès (figure 4).

D’autres zones très rurales, éloignées de l’influence des grandes villes, attirent également de plus en plus de nouveaux habitants ; notamment la vallée de l’Aveyron entre Montauban et Villefranche-de-Rouergue, mais aussi le piémont pyrénéen et l’ouest des départements du Gers et du Lot. Dans ces zones peu peuplées, les flux migratoires sont moins nombreux qu’à proximité des grandes agglomérations mais le nombre des nouveaux arrivants augmente, bien plus que celui des partants.

graphiqueFigure 3a – Nombre d’arrivées pour 100 départs en 2019

- Note : Les règles du secret statistique ne permettent pas de diffuser les données associées à cette carte.

- Sources : Insee, Fidéli 2020 et 2022.

graphiqueFigure 4 – Nombre d’arrivées pour 100 départs, évolution 2019 – 2021

- Note : Les règles du secret statistique ne permettent pas de diffuser les données associées à cette carte.

- Sources : Insee, Fidéli 2020 et 2022.

Des départs plus lointains depuis les grands pôles

L’attractivité des grands centres urbains recule entre 2019 et 2021, comme déjà entre 2017 et 2019. Les pôles des aires de Toulouse et de Montpellier continuent d’accueillir un grand nombre de nouveaux arrivants, moins qu’en 2019 dans le pôle de Toulouse mais toujours autant dans celui de Montpellier. En revanche, les habitants qui quittent ces grands pôles sont de plus en plus nombreux, à Toulouse comme à Montpellier. Les départs y augmentent de 11 % entre 2019 et 2021.

La moitié de ceux qui quittent ces deux pôles s’installent dans un rayon de moins de 100 km. La proche périphérie reste le choix d’installation privilégié puisque la majorité de ces derniers emménagent à moins de 30 km. Ceux-là s’éloignent donc des grands centres urbains plus qu’ils ne les quittent.

Le nombre de nouveaux arrivants continue d’augmenter dans les zones déjà très denses à proximité immédiate des pôles mais la hausse est plus forte dans la périphérie plus éloignée. Bien que minoritaires, les déménagements de longue distance sont ceux qui progressent le plus : +17 % depuis le pôle de Toulouse vers les communes distantes de 60 à 100 km entre 2019 et 2021 et +26 % depuis le pôle de Montpellier vers les communes distantes de 30 à 60 km.

Les habitants de 50 ans ou plus sont de plus en plus nombreux à quitter les pôles de Toulouse et de Montpellier. En 2021, une personne sur sept qui quitte un de ces deux pôles est âgée de 50 ans ou plus. Leur nombre augmente fortement entre 2019 et 2021 (+22 %). La grande majorité d’entre elles restent en Occitanie. Elles s’installent sur le littoral ou dans l’arrière-pays méditerranéen plus souvent que les plus jeunes. Les départs des moins de 25 ans augmentent peu (+4 %) dans les pôles des deux grandes villes.

Encadré 1 - Des arrivées en provenance d’Île-de-France nombreuses et en forte augmentation

Un quart des nouveaux arrivants en Occitanie viennent d’Île-de-France. En 2021, plus de 30 000 Franciliens se sont installés dans la région. La grande majorité sont des personnes en âge de travailler. Parmi elles, la moitié emménagent dans les aires d’attraction des villes de Toulouse et de Montpellier, notamment dans leurs pôles. Les départements du littoral méditerranéen attirent également de nombreux Franciliens, particulièrement ceux âgés de 50 ans ou plus (six sur dix s’y installent).

Entre 2019 et 2021, les arrivées en provenance d’Île-de-France ont fortement augmenté, dans la région comme ailleurs. En Occitanie, elles progressent de 20 %, trois fois plus que les arrivées depuis d’autres régions françaises.

La hausse est très forte en Lozère (+60 %), dans l’Aude (+40 %), dans le Gers et dans le Lot (+30 %). Dans ces départements ruraux, les nouveaux arrivants franciliens restent relativement peu nombreux (un nouvel arrivant sur huit) mais leur augmentation contribue grandement au gain d’attractivité. Les Franciliens qui s’installent dans les départements ruraux sont plus âgés que ceux qui emménagent dans un département urbain (43 ans en moyenne contre 37 ans). En Haute-Garonne, les nouveaux arrivants franciliens sont plus nombreux en 2021 qu’en 2019 alors que le nombre total d’arrivants dans le département diminue. Dans l’Hérault, les arrivées depuis l’Île-de-France progressent dix fois plus que celles venant des autres régions (+20 % depuis l’Île-de-France contre +2 % depuis les autres régions). Elles expliquent une grande partie de la hausse des arrivées dans le département, surtout dans sa partie urbaine, à savoir les agglomérations de Montpellier et de Béziers et le littoral.

Encadré 2 - En 2022, l’attractivité des territoires ruraux faiblit légèrement

Les mobilités résidentielles depuis 2022 ne peuvent pas être étudiées avec les données de Fidéli (sources). Elles peuvent être approchées par l’évolution du nombre de contrats de réexpédition de courrier souscrits auprès de La Poste par les particuliers lors d’un changement d’adresse.

En 2022, selon cet indicateur, l’attractivité des espaces ruraux recule par rapport à 2021 mais reste plus élevée qu’avant la crise sanitaire (+9 % par rapport à 2019) (figure 5).

Dans les espaces urbains, le nombre d’arrivées pour 100 départs augmente et retrouve son niveau de 2019. Après avoir progressé, l’attractivité des petites villes se stabilise en 2022. Ailleurs dans l’urbain, l’attractivité est relativement stable entre 2019 et 2022. Dans les grands centres urbains, le nombre d’arrivées pour 100 départs augmente pour la première fois depuis 2019 mais reste légèrement en dessous de son niveau d’avant-crise.

tableauFigure 5 – Évolution du nombre d’arrivées pour 100 départs entre 2019 et 2022, selon le type d’espace

| Type d’espace | UR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|

| Communes rurales | Rural | 150 | 165 | 170 | 164 |

| Communes urbaines | Urbain | 105 | 100 | 102 | 105 |

| dont : | |||||

| Grands centres urbains | Urbain | 79 | 72 | 72 | 76 |

| Petites villes | Urbain | 124 | 127 | 131 | 131 |

| Autres communes urbaines | Urbain | 118 | 118 | 118 | 119 |

- Lecture : En 2022, dans l’espace rural d’Occitanie, il y a 164 contrats de réexpédition correspondant à des entrées pour 100 correspondant à des départs.

- Source : Contrats de réexpédition de La Poste, 2019 à 2022.

graphiqueFigure 5 – Évolution du nombre d’arrivées pour 100 départs entre 2019 et 2022, selon le type d’espace

- Lecture : En 2022, dans l’espace rural d’Occitanie, il y a 164 contrats de réexpédition correspondant à des entrées pour 100 correspondant à des départs.

- Source : Contrats de réexpédition de La Poste, 2019 à 2022.

Sources

Seules les migrations internes à la France (hors Mayotte) sont prises en compte dans cette étude. Pour observer les changements survenus depuis la crise sanitaire, on s’intéresse aux mobilités résidentielles de 2019 et de 2021. Les enquêtes annuelles de recensement (EAR) permettent d’observer des tendances récentes à un niveau géographique agrégé (régions). Elles concernent un seul millésime d’une source dont la vocation initiale est d’être utilisée en cumulant cinq millésimes. Elles ne sont donc pas exploitables à un niveau géographique fin.

La source Fidéli (Fichiers démographiques sur les logements et les individus), fondée sur des informations issues de l'administration fiscale sur l'impôt et les propriétés, apporte une mesure des migrations à un niveau géographique fin.

Le fichier des contrats de réexpédition définitive du courrier souscrits par des particuliers auprès de La Poste permet de compléter le dispositif d’observation des mobilités avec des données portant sur les déménagements ayant eu lieu durant l’année 2022.

La mise en perspective de ces différentes sources permet de disposer d’un faisceau d’indices et d’avancer de premiers éléments sur les tendances migratoires en cours dans la région. Le ratio arrivées/départs est privilégié car il permet de s’affranchir des différences de champ entre les sources et de les comparer.

Définitions

La distinction communes rurales/communes urbaines est établie à partir de la grille communale de densité. Elle classe les communes en fonction du nombre d’habitants et de leur répartition à l’intérieur de la commune, en découpant le territoire en carreaux de 1 kilomètre de côté. Elle repère ainsi des zones agglomérées. L’importance de ces zones agglomérées au sein des communes va permettre de distinguer communes urbaines et communes rurales. Parmi les communes urbaines, un classement plus fin distingue les « grands centres urbains » (équivalant aux communes densément peuplées), les « centres urbains intermédiaires », les « ceintures urbaines » et les « petites villes ».

L’aire d’attraction d’une ville définit l’étendue de son influence sur les communes environnantes. Elle est constituée d’un pôle de population et d’emploi, et d’une couronne qui regroupe les communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle.

Le nombre d’arrivées pour 100 départs permet de mesurer l’attractivité d’un territoire. S’il est supérieur à 100 les personnes qui sont entrées dans le territoire sont plus nombreuses que celles qui en sont sorties. S’il est inférieur à 100, c’est l’inverse. Les échanges avec l’étranger n’étant pas pris en compte dans l’étude, il s’agit d’un indicateur d’attractivité des territoires pour les personnes résidant déjà en France.

Pour en savoir plus

(1) Retrouvez davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) Breuillé M-L., Le Gallo J., Verlhiac A., « Migrations résidentielles et crise de la Covid-19 : vers un exode urbain en France ? », Économie et statistiques no 536-37 - 2022, décembre 2022.

(3) Groupe de travail Insee sur le thème « télétravail et mobilité des ménages », « Crise sanitaire et développement du télétravail : davantage de départs des pôles des grandes métropoles et de l’aire parisienne », Insee Analyses no 81, mars 2023.

(4) Michaïlesco F., Sanzeri O., « Migrations résidentielles post-Covid : l’attractivité du périurbain légèrement renforcée », Insee Flash Provence-Alpes-Côte d’Azur no 93, juin 2023.

(5) Brutel C., « En 2021, des déménagements un peu plus nombreux qu’avant la crise sanitaire depuis l’Île-de-France vers les autres régions », Insee Première no 1954, juin 2023.

(6) « Les nouveaux flux de déménagements depuis la Covid : le recensement et les autres sources racontent-ils la même histoire ? » Blog de l’Insee, juillet 2023.

(7) Ducharne T., Kauffmann P., « Les espaces les plus ruraux du Grand Est gagnent en attractivité résidentielle en 2020 », Insee Analyses Grand Est no 163, juillet 2023.

(8) Bodeau G., « Migrations résidentielles post-Covid en Nouvelle-Aquitaine : l’attractivité du périurbain et du rural légèrement renforcée », Insee Flash Nouvelle-Aquitaine no 104, novembre 2023.