Les très petites entreprises de Bourgogne-Franche-Comté : un maillon clé de l’économie

Les très petites entreprises de Bourgogne-Franche-Comté : un maillon clé de l’économie

Plus de la moitié des entreprises régionales de Bourgogne-Franche-Comté sont de très petites entreprises qui comptent moins de 10 salariés. Les TPE s’adressent à un marché de proximité. Dans la région comme en France de province, elles exercent principalement leur activité dans le secteur de la construction et dans celui du commerce de détail. Ces entreprises contribuent de manière significative à l’économie locale ; elles réalisent 29 % de la valeur ajoutée des entreprises régionales.

Une TPE sur deux emploie des salariés, notamment dans l’industrie agroalimentaire et l’hébergement-restauration. Leurs 79 500 salariés représentent plus du quart des salariés des entreprises régionales. Installées sur l’ensemble du territoire, elles maintiennent l’emploi dans des zones moins urbanisées.

Les TPE employeuses sont en moyenne plus rentables que les petites PME et celles qui réalisent plus de 750 000 € de chiffre d’affaires ont de bonnes capacités à honorer leurs engagements financiers.

- Plus de la moitié des entreprises régionales

- Une TPE sur cinq dans le secteur de la construction

- Un poids économique élevé dans les zones moins densément peuplées

- Près de la moitié des TPE emploient des salariés

- Plus de sociétés que d’entreprises individuelles

- De bonnes performances économiques pour les TPE employeuses

- Champ de l’étude : 71 350 TPE

- 61 % des TPE cotées par la Banque de France ont de bonnes capacités à honorer leurs engagements

- Les TPE visent parfois d’autres objectifs que la croissance

La Bourgogne-Franche-Comté compte environ 128 000 entreprises régionales dans les secteurs principalement marchands hors agriculture et services financiers en 2014. Elles sont porteuses d’enjeux économiques pour les acteurs publics locaux qui disposent de leviers pour les accompagner et favoriser leur pérennité ou leur développement. Parmi celles-ci, on dénombre 71 350 très petites entreprises (TPE) employant chacune moins de 10 salariés équivalent temps plein (champ de l'étude). Elles font l’objet d’attentions particulières visant à favoriser leur croissance, attentions réaffirmées par le Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation de la région (SRDEII).

Plus de la moitié des entreprises régionales

Les TPE représentent 56 % des entreprises régionales de Bourgogne-Franche-Comté, une part équivalente à la moyenne de province (figure 1). En termes de résultats économiques, elles réalisent 22 % du chiffre d’affaires, 29 % de la valeur ajoutée des entreprises régionales et exportent peu (5 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export). Les TPE emploient 79 500 salariés équivalent temps plein, soit plus du quart des salariés des entreprises régionales. Elles emploient également des non-salariés ; il s’agit des dirigeants qui peuvent choisir le statut de travailleur non-salarié et dans ce cas, se rémunèrent sur les bénéfices de l’entreprise. La contribution des TPE à l’économie régionale est comparable, sur tous ces indicateurs, à la moyenne observée en France de province.

tableauFigure 1 – 56 % des entreprises régionales sont des TPE en Bourgogne-Franche-Comté

| Entreprises | Salariés ETP | Chiffre d’affaires | Chiffre d’affaires à l’export | Valeur ajoutée | |

|---|---|---|---|---|---|

| (en nombre) | (en millions d'euros) | ||||

| Très petites entreprises (TPE) | 71 346 | 79 508 | 16 232 | 523 | 5 707 |

| Part des TPE dans l'ensemble des entreprises (en %) | 56 | 27 | 22 | 5 | 29 |

| dont TPE employeuses | 33 517 | 79 508 | 12 772 | 389 | 4 620 |

| Part des TPE employeuses dans l’ensemble des TPE (en %) | 47 | 79 | 74 | 81 | |

- Champ : Entreprises régionales des secteurs principalement marchands, hors agriculture et services financiers

- Source : Insee, Fare localisé 2014

Une TPE sur cinq dans le secteur de la construction

Tournées vers les marchés locaux, les TPE régionales offrent aussi un profil peu différent de celui de la France de province : les secteurs d’activité prédominants sont la construction et le commerce de détail (figure 2). Près d’une TPE sur cinq exerce dans le secteur de la construction ; il s’agit des entreprises de maçonnerie, électricité, menuiserie, peinture, plomberie… 15 % des TPE exercent dans le commerce de détail ; il s’agit des magasins d’habillement, des pharmacies, des fleuristes… La part de chacun de ces deux secteurs est supérieure à celle de la France de province.

La Bourgogne-Franche-Comté compte également une grande part de TPE dans le secteur de la restauration et de l’hébergement et dans celui des services aux particuliers comme les salons de coiffure et les instituts de beauté. À l’image de l’ensemble de l’économie, les TPE de l’industrie agroalimentaire sont plus nombreuses qu’en moyenne en province (3,1 % contre 2,5 %). Il s’agit principalement des boulangeries, boulangeries-pâtisseries, pâtisseries et charcuteries qui produisent et vendent, ceci au plus près des consommateurs.

Les TPE spécialisées dans les activités scientifiques et techniques (conseils de gestion, activités juridiques et ingénierie) représentent 10 % des TPE, c’est presque deux points de moins qu’en France de province. Ce poids plus faible peut s’expliquer par la position géographique de la Bourgogne-Franche-Comté située entre les régions parisienne et lyonnaise qui concentrent ces activités de services aux entreprises. La région se distingue également par un secteur des activités immobilières moins développé qu’en moyenne de province, en partie lié au faible dynamisme démographique. La métallurgique, héritage d’une tradition industrielle ancienne, est le seul secteur industriel sur-représenté parmi les TPE régionales.

tableauFigure 2 – Un tiers des TPE dans la construction ou le commerce de détailRépartition des TPE par secteur d'activité

| Secteurs d’activités | Bourgogne-Franche-Comté (%) | France de province (%) |

|---|---|---|

| Construction | 19,7 | 19,0 |

| Commerce de détail, sauf automobiles et motocycles | 15,4 | 14,6 |

| Hébergement et restauration | 10,5 | 10,7 |

| Activités scientifiques et techniques | 10,1 | 11,9 |

| Autres activités de services | 9,4 | 8,8 |

| Activités immobilières | 7,1 | 8,0 |

| Commerce de gros, sauf automobiles et motocycles | 5,1 | 5,1 |

| Fabrication d'autres produits industriels | 4,8 | 4,0 |

| Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 4,3 | 3,7 |

| Activités de services administratifs et de soutien | 4,0 | 4,5 |

| Industrie agroalimentaire | 3,1 | 2,5 |

| Transports et entreposage | 2,9 | 3,0 |

| Information et communication | 1,7 | 2,4 |

| Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution | 1,4 | 1,4 |

| Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques ; fabrication de machines | 0,4 | 0,3 |

| Fabrication de matériels de transport | 0,1 | 0,1 |

- * Compte tenu de sa diversité, le secteur du commerce est scindé dans une nomenclature plus fine comprenant 3 modalités

- Champ : Entreprises régionales des secteurs principalement marchands, hors agriculture et services financiers

- Source : Insee, Fare localisé 2014

graphiqueFigure 2 – Un tiers des TPE dans la construction ou le commerce de détailRépartition des TPE par secteur d'activité

- * Compte tenu de sa diversité, le secteur du commerce est scindé dans une nomenclature plus fine comprenant 3 modalités

- Champ : Entreprises régionales des secteurs principalement marchands, hors agriculture et services financiers

- Source : Insee, Fare localisé 2014

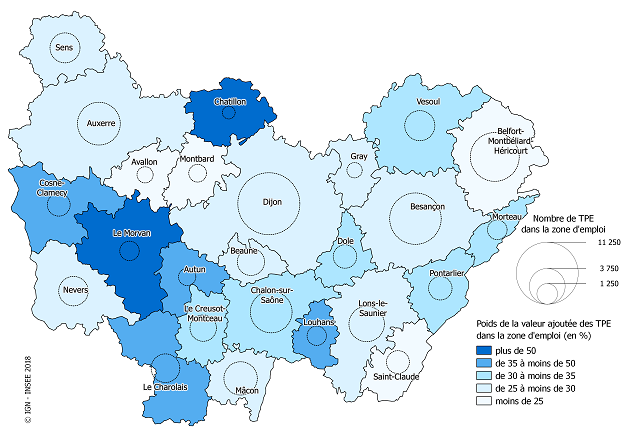

Un poids économique élevé dans les zones moins densément peuplées

La moitié des TPE de Bourgogne-Franche-Comté se concentrent sur les cinq zones d’emploi ayant un grand pôle urbain (Dijon, Besançon, Belfort-Montbéliard-Héricourt, Chalon-sur-Saône, Auxerre) (figure 3). L’autre moitié irrigue l’économie des zones d’emploi moins densément peuplées. Ainsi, leur contribution économique peut parfois s’y révéler importante : les TPE de la zone d’emploi du Morvan produisent 70 % de la valeur ajoutée des entreprises régionales de la zone, 55 % dans le Châtillonnais. En termes d’emploi, dans le Morvan, territoire au tourisme vert et abritant une forte part de résidences secondaires, près des deux tiers des salariés des entreprises régionales travaillent dans une TPE, notamment dans les activités d’hébergement et de restauration et dans l’industrie agroalimentaire. De même, dans les zones d’emploi de Châtillon, Cosne-Clamecy et Autun, les TPE emploient plus du tiers des salariés des entreprises régionales de leur zone.

Les spécificités sectorielles des zones d’emploi sont similaires à ce qui est observé pour les entreprises de plus grande taille. Au cœur du vignoble de Bourgogne, dans la zone d’emploi de Beaune, 35 % des TPE sont des commerces, soit neuf points au-dessus de la moyenne régionale. On y recense notamment 230 commerces de gros de boissons. Dans la zone d’emploi de Saint-Claude, 6 % des TPE ont une activité de fabrication de produits en bois, en matières plastiques et métalliques contre 2 % au niveau régional. Les zones de Pontarlier et de Morteau comptent plus de TPE dans les activités immobilières (10 % contre 7 % en région). Le développement économique et démographique de ces deux territoires est lié à l’installation d’actifs travaillant en Suisse, aux revenus souvent plus élevés. Davantage de TPE exercent dans les activités scientifiques et techniques sur les zones d’emploi de Dijon (18 %) et de Besançon (16 %) qu’en moyenne dans la région (13 %). Leur présence est favorisée par un tissu économique développé et diversifié, alors que dans les zones moins urbanisées et éloignées, cette part est inférieure à 10 %. La zone d’emploi d’Avallon se distingue par une place importante de l’hébergement-restauration liée à son attrait touristique, avec 16 % de TPE contre 11 % en moyenne dans la région.

tableauFigure 3 – Forte contribution des TPE à la valeur ajoutée des entreprises régionales dans les zones d’emploi du Morvan et de Châtillon

| Zone d’emploi | TPE (nombre ) | Poids valeur ajoutée TPE (%) |

|---|---|---|

| Cosne-Clamecy | 1 534 | 44,3 |

| Mâcon | 3 266 | 25,4 |

| Beaune | 2 173 | 26,4 |

| Chatillon | 484 | 54,7 |

| Dijon | 11 258 | 26,6 |

| Montbard | 925 | 23,3 |

| Le Morvan | 1 111 | 69,8 |

| Nevers | 2 555 | 26,7 |

| Autun | 884 | 40,7 |

| Chalon-sur-Saône | 5 101 | 32,4 |

| Louhans | 1 098 | 35,4 |

| Le Creusot-Montceau | 2 049 | 30,1 |

| Le Charolais | 2 408 | 37,8 |

| Auxerre | 5 369 | 29,3 |

| Avallon | 766 | 21,4 |

| Sens | 2 642 | 29,2 |

| Besançon | 7 764 | 28,5 |

| Belfort-Montbéliard-Héricourt | 7 003 | 24,5 |

| Morteau | 1 134 | 30,1 |

| Pontarlier | 1 622 | 30,6 |

| Dole | 1 622 | 32,5 |

| Lons-le-Saunier | 3 683 | 28,4 |

| Saint-Claude | 1 544 | 23,4 |

| Gray | 689 | 25,1 |

| Vesoul | 2 662 | 31,6 |

- Note de lecture : 70 % de la valeur ajoutée des entreprises régionales de la zone d’emploi du Morvan proviennent des TPE.

- Champ : Entreprises régionales des secteurs principalement marchands, hors agriculture et services financiers

- Source : Insee, Fare localisé 2014

graphiqueFigure 3 – Forte contribution des TPE à la valeur ajoutée des entreprises régionales dans les zones d’emploi du Morvan et de Châtillon

- Note de lecture : 70 % de la valeur ajoutée des entreprises régionales de la zone d’emploi du Morvan proviennent des TPE.

- Champ : Entreprises régionales des secteurs principalement marchands, hors agriculture et services financiers

- Source : Insee, Fare localisé 2014

Près de la moitié des TPE emploient des salariés

Avec 79 500 salariés équivalent temps plein, les TPE représentent 27 % des salariés des entreprises régionales. Environ 33 500 TPE emploient des salariés, soit près de la moitié. Les TPE industrielles sont celles qui comptent le plus de salariés en moyenne : trois salariés contre deux pour l’ensemble des autres secteurs.

Au palmarès des activités les plus employeuses figurent l’industrie agroalimentaire avec 76 % d’entreprises employeuses, l’hébergement-restauration avec 59 % et le commerce avec 51 %. À l’opposé, dans les activités immobilières, seulement une TPE sur dix emploie des salariés, les sociétés civiles immobilières (SCI) n’ayant pas de besoin de salarié.

Le chiffre d’affaires augmentant avec le nombre de salariés, les TPE employeuses réalisent 80 % du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée des TPE. Elles créent quatre fois plus de richesse que les TPE non employeuses.

Plus de sociétés que d’entreprises individuelles

Le statut juridique de l’entreprise est un choix déterminant pour l’avenir de l’entreprise et de l’emploi qu’elle génère. En Bourgogne-Franche-Comté, comme en France de province, les TPE sont en majorité des sociétés (60 %). Les autres sont des entreprises individuelles (EI) : des artisans (20 %), des commerçants (10 %) ou des entreprises individuelles sans statut particulier (10 %).

Certains avantages liés au statut de l’entreprise individuelle attirent les créateurs : autonomie, simplicité administrative, pas de capital minimum requis, libre jouissance des bénéfices… Cependant, la responsabilité de l’entrepreneur est engagée en cas de difficultés financières, notamment s’il embauche des salariés supplémentaires. En revanche, l’apport en capital initial exigé pour les sociétés favorise leur pérennité et leur développement. Ainsi, les sociétés embauchent davantage (57 %) que les EI (33 %) et comptent trois salariés contre deux en moyenne.

tableauFigure 4 – Une TPE employeuse est en moyenne plus rentable qu’une petite PMEValeurs moyennes des indicateurs économiques et financiers en Bourgogne-Franche-Comté

| TPE sans salarié | TPE avec salariés | PME de 10 à 19 salariés | |

|---|---|---|---|

| Chiffre d'affaires (CA) (en milliers d'euros) | 91 | 381 | 1 992 |

| Valeur ajoutée (en milliers d'euros) | 29 | 138 | 666 |

| Excédent brut d'exploitation (en milliers d'euros) | 13 | 29 | 98 |

| Productivité apparente du travail (en euros / ETP) | - | 58 110 | 52 982 |

| Taux de valeur ajoutée (en %) | 31 | 36 | 33 |

| Taux de marge (en %) | ns* | 22 | 15 |

| Taux d’endettement (en %) | 107 | 71 | 61 |

| Taux de profitabilité (en %) | 15 | 38 | 5 |

| Besoin en fonds de roulement (en jours de CA) | 8 | 9 | 30 |

- * Le taux de marge n’a pas de sens économique pour les entreprises sans salarié.

- Champ : Entreprises régionales des secteurs principalement marchands, hors agriculture et services financiers

- Source : Insee, Fare localisé 2014

De bonnes performances économiques pour les TPE employeuses

Objectif prioritaire des politiques publiques, la croissance de l’emploi peut aussi être soutenue par des TPE performantes. Certaines peuvent envisager de se développer, d’embaucher du personnel supplémentaire, voire de devenir une petite PME de 10 à moins de 20 salariés (PPME).

Les TPE employeuses présentent en moyenne de bons indicateurs économiques (figure 4). Le taux de valeur ajoutée moyen mesure la capacité de l’entreprise à créer de la valeur par euro de chiffre d’affaires ; il est légèrement plus élevé dans les TPE employeuses que dans les PPME (36 % contre 33 %).

Le taux de profitabilité qui intègre les charges sociales et salariales mesure la capacité d’une entreprise à générer un résultat par son activité. Il est plus élevé pour les TPE employeuses, qui semblent, de ce point de vue, plus rentables que les PPME. Le taux de marge mesure la part de valeur ajoutée restant à disposition de l’entreprise après déduction des impôts, des taxes et des frais de personnels. Il varie selon les secteurs des TPE mais reste toujours supérieur à celui des PPME.

Les besoins en fonds de roulement (BFR) sont également moins forts pour les TPE. Le BFR exprimé en jours de chiffre d’affaires correspond aux liquidités dont l’entreprise a nécessairement besoin pour financer son cycle d’exploitation. Il croît à mesure que l’entreprise se développe. Il est inférieur à 9 jours pour les TPE avec salariés et atteint près d’un mois pour les PPME. Le fait qu’une grande partie de ces TPE avec salariés soient concentrées dans le commerce de détail explique cette faible tension sur les trésoreries : les clients paient au comptant, les délais de paiement aux fournisseurs sont négociés et la rotation des stocks est rapide.

En revanche, les TPE paraissent plus endettées que les PPME. Le taux d’endettement moyen mesure le niveau des dettes d’une entreprise par rapport à ses capitaux propres (total des investissements de départ). Il décroît avec le nombre de salariés. Le taux d’endettement moyen atteint 71 % dans les TPE avec salariés contre 61 % pour les PPME. En effet, la plupart des PPME optent pour le statut de société qui demande un apport financier comme garantie et sont donc mieux capitalisées.

Champ de l’étude : 71 350 TPE

La Bourgogne-Franche-Comté compte 128 000 entreprises régionales dans les secteurs principalement marchands hors agriculture et services financiers. Elles sont dites régionales car elles ont plus de 80 % de leurs établissements ou de leurs salariés dans la région.

Afin de mieux rendre compte de la réalité du tissu productif, la loi de modernisation de l’économie (LME) définit, selon des critères économiques, quatre catégories d’entreprises : les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises (GE). Les microentreprises sont des unités légales de moins de 10 salariés équivalent temps plein (ETP) et ayant un chiffre d’affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

Pour cette étude, on observe les caractéristiques des très petites entreprises (TPE). Il s’agit des microentreprises qui ne relèvent ni du statut d’auto-entrepreneur, ni du régime fiscal de la micro-entreprise. L’analyse porte sur celles qui n’appartiennent pas à un groupe.

61 % des TPE cotées par la Banque de France ont de bonnes capacités à honorer leurs engagements

L’analyse de la cotation par la Banque de France des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 euros en 2014 est de nature à identifier dans quelle mesure la santé financière peut freiner le développement des TPE, voire leur transformation en petites PME (PPME).

La cotation donne des éléments d’appréciation sur les capacités d’une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans.

Pour les TPE, elle est globalement comparable à celle des PPME, dans cinq des huit secteurs d’activité. Ainsi, dans l’industrie hors agroalimentaire, près de 70 % des TPE et des PPME ont une cotation « éligible » ; cela signifie que leurs créances peuvent être utilisées par les établissements de crédit comme garantie pour se refinancer auprès de la Banque Centrale.

Pour le secteur du transport-entreposage et celui de l’industrie agroalimentaire, les TPE sont plus « éligibles » que les PPME. Dans le transport-entreposage, cet écart peut s’expliquer, en particulier, par un endettement plus important des PPME qui alourdit leur structure financière. Dans l’industrie agroalimentaire, la proportion plus forte de TPE « éligibles » est liée en partie aux TPE produisant des fromages sous appellation d’origine contrôlée, principalement dans le Doubs.

En revanche, dans le secteur des activités scientifiques et techniques, la proportion de TPE « éligibles » est plus faible que celle des PPME.

tableau – Répartition des entreprises par secteur d'activité en fonction de la cotation (*) attribuée par la Banque de France

| Éligible (%) | Non éligible (%) | |

|---|---|---|

| Industrie agro-alimentaire TPE | 82 | 18 |

| Industrie agro-alimentaire PPME | 47 | 53 |

| Industrie hors agro-alimentaire TPE | 70 | 30 |

| Industrie hors agro-alimentaire PPME | 68 | 32 |

| Transports et entreposage TPE | 66 | 34 |

| Transports et entreposage PPME | 54 | 46 |

| Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles TPE* | 62 | 38 |

| Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles PPME* | 67 | 33 |

| Ensemble des secteurs TPE | 61 | 39 |

| Ensemble des secteurs PPME | 62 | 38 |

| Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles TPE* | 60 | 40 |

| Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles PPME* | 63 | 37 |

| Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles TPE* | 59 | 41 |

| Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles PPME* | 63 | 38 |

| Construction TPE | 55 | 45 |

| Construction PPME | 59 | 41 |

| Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien TPE | 49 | 51 |

| Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien PPME | 68 | 32 |

- (*) Cotation : appréciation de la Banque de France sur la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans. Les entreprises notées de 3++ à 4 sont dites « éligibles » ; cela signifie que leurs créances peuvent être utilisées par les établissements de crédit comme garantie pour se refinancer auprès de la Banque Centrale.

- Note de lecture : 82 % des TPE de l’industrie agro-alimentaire sont « éligibles » (*) contre 47 % pour les PPME

- Champ : 2 500 TPE ou 1 100 petites PME (PPME) régionales ayant un chiffre d’affaires supérieur à 750 k€ en 2014 et cotées par la Banque de France (principaux secteurs)

- Sources : Banque de France, FIBEN 2014 ; Insee, Fare localisé 2014

graphique – Répartition des entreprises par secteur d'activité en fonction de la cotation (*) attribuée par la Banque de France

- (*) Cotation : appréciation de la Banque de France sur la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de 3 ans. Les entreprises notées de 3++ à 4 sont dites « éligibles » ; cela signifie que leurs créances peuvent être utilisées par les établissements de crédit comme garantie pour se refinancer auprès de la Banque Centrale.

- Note de lecture : 82 % des TPE de l’industrie agro-alimentaire sont « éligibles » (*) contre 47 % pour les PPME

- Champ : 2 500 TPE ou 1 100 petites PME (PPME) régionales ayant un chiffre d’affaires supérieur à 750 k€ en 2014 et cotées par la Banque de France (principaux secteurs)

- Sources : Banque de France, FIBEN 2014 ; Insee, Fare localisé 2014

8 % des TPE de 2014 sont devenues des PPME en 2016

Entre 2014 et 2016, 8 % des TPE suivies par la Banque de France, sont parvenues à se développer jusqu’à devenir des PPME. Cette évolution concerne davantage les secteurs de la construction, de la fabrication d’autres produits industriels, du transport-entreposage que ceux du commerce de détail, du commerce de gros et du commerce-réparation automobile.

Par ailleurs, la cotation de ces TPE devenues PPME est restée stable ou s’est très légèrement améliorée entre 2014 et 2016, quel que soit le domaine d’activité. Les effectifs de ces nouvelles PPME ont crû en moyenne de 2,6 salariés équivalent temps plein, leur chiffre d’affaires de 16 % et leurs résultats nets de 6 % en deux ans.

Les TPE visent parfois d’autres objectifs que la croissance

Les TPE ne sont pas qu’un vivier pour les entreprises plus grandes et n’obéissent pas forcément à une logique de croissance économique. En effet, plusieurs raisons font que les TPE restent TPE, ne créent pas d’emplois et évoluent peu. Les entrepreneurs n’ont pas tous vocation à devenir dirigeant de PME. Ils peuvent être tentés, pour ne pas perdre le contrôle de leur entreprise, de se limiter dans leur essor, ou bien ils n’ont tout simplement pas les capacités de se développer, que ce soit par manque de marché potentiel ou de compétences. Par ailleurs, un individu qui a monté son entreprise pour créer son propre emploi n’a pas nécessairement envie de faire grandir son entreprise.

Les TPE s’appuient parfois sur la maîtrise d’une technique, d’une tradition locale, au point que la sauvegarde de ce talent devienne l’objectif premier. Elles mettent en œuvre des savoir-faire très spécifiques qui peuvent leur permettre de se faire connaître, et d’élargir leur clientèle. Ainsi, une quarantaine de TPE ont reçu le label « Entreprises du Patrimoine Vivant » pour leur travail des métaux et du bois, la verrerie, la manufacture horlogère, la poterie, l’orfèvrerie et la confection de vitraux…

Sources

Fare (Fichier approché des résultats Esane) est un fichier produit par l’Insee destiné à l’analyse économique et financière des entreprises marchandes hors secteur agricole.

Fiben (Fichier bancaire des entreprises) produit par la Banque de France fournit la cotation des entreprises de plus de 750 000 € de chiffre d’affaires (www.fiben.fr).

Définitions

Chiffre d’affaires : valeur de la production vendue, c’est-à-dire la somme des ventes de marchandises, de produits fabriqués, des prestations de services et des produits des activités annexes.

Valeur ajoutée : valeur de la production vendue diminuée de la consommation intermédiaire, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires et les consommations intermédiaires, matières premières et services nécessaires à la production des biens et services de l’entreprise.

Taux de valeur ajoutée : rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires. Il sert à mesurer la capacité à créer de la valeur par euro de chiffre d’affaires.

Excédent brut d’exploitation : solde du compte d’exploitation pour les sociétés. Il est égal à la valeur ajoutée, diminuée de la rémunération des salariés, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions d’exploitation. Pour les entreprises individuelles, le solde du compte d’exploitation est le revenu mixte.

Taux de profitabilité : rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires. Il sert à mesurer la capacité d’une entreprise à générer un résultat par son activité.

Taux de marge : rapport entre l’excédent brut d’exploitation et la valeur ajoutée.

Productivité apparente du travail : rapport entre le montant de richesse créée par l’entreprise après déduction des coûts extérieurs (valeur ajoutée hors taxes) et l’effectif salarié en équivalent temps plein.

Taux d’endettement : rapport de l’endettement financier (ensemble des emprunts + crédits bancaires courants + titres de créances négociables émis hors groupe) sur les capitaux propres. Il mesure le niveau de la dette d’une entreprise par rapport à ses fonds propres.

Besoin en fonds de roulement : mesure les ressources financières nécessaires pour couvrir le besoin financier résultant des décalages entre les flux de trésorerie (décaissements et encaissements liés à l’activité).

Pour en savoir plus

« Les entreprises en France - Édition 2017 », Insee Références, novembre 2017.

« Les Entreprises en Bourgogne-Franche-Comté Bilan 2017 - Perspectives 2018 », Banque de France, à paraître en avril 2018.

Lèbre P-S., Leseur B., Brion D., « En Bourgogne-Franche-Comté, six entreprises sur dix passent le cap des cinq ans », Insee Analyses Bourgogne-Franche-Comté n° 24, octobre 2017.

Bacheré H., « Les très petites entreprises, 2 millions d’unités très diverses », Insee Focus n° 24, mars 2015.