Le développement des services ne compense pas le ralentissement industriel

Les effets de la crise amorcée en 2008 sur l’emploi régional reflètent la structure économique bas-normande et ses dynamiques urbaines. En cinq ans, l’emploi recule et le chômage des 25-54 ans s’accentue, hausse toutefois atténuée par la diminution de la population active de cette tranche d’âge. Face à un choc qui a davantage épargné les activités tertiaires, les régions comptant une grande métropole ont mieux résisté que le reste du pays. A quelques exceptions près, les grandes aires urbaines bas-normandes perdent des emplois. Les plus dynamiques démographiquement résistent mieux. Les aires de moindre taille ressortent fragilisées. Dans leur sillage, les territoires à la croisée de leurs influences voient eux aussi l’emploi se rétracter. A l’inverse, les communes isolées, elles, gagnent des emplois.

- Sept aires urbaines particulièrement touchées

- L’emploi progresse dans quatre grandes aires urbaines

- Les aires de moindre taille concentrent les difficultés

- Les communes multipolarisées dans le sillage des petites et moyennes aires

- L’emploi augmente dans les communes isolées hors de l’influence des pôles urbains

- Hausse contenue du chômage

- Montée en qualification des actifs

Sur les vingt-deux régions métropolitaines, seules huit ont perdu des emplois. Parmi elles, la Basse-Normandie enregistre toutefois le repli le plus faible. La structure des activités et l’absence de très grande métropole expliquent largement cette situation. En Basse-Normandie, les secteurs de l’industrie et de l’agriculture occupent une place plus importante que dans la plupart des autres régions françaises (16 et 5 % des effectifs respectivement contre 13 et 3 % au niveau national). Or, c’est l’industrie qui a été la plus durement touchée durant cette période, l’agriculture continuant quant à elle de perdre beaucoup d’emplois. Ensemble, ces deux secteurs ont perdu 13 800 emplois dans la région, recul non compensé par le gain de 10 700 postes dans les services et la construction. Par comparaison avec d’autres territoires, le gain d’emplois dans les services en Basse-Normandie a d’ailleurs été limité par le fait que la plupart des aires urbaines bas-normandes sont de taille modeste. Or, ce sont les grandes métropoles qui attirent l’emploi tertiaire et notamment l’emploi dans les services. Quant à la construction, sa croissance euphorique des années 2006, 2007 et 2008 a été cassée net par la crise immobilière, les effectifs entamant même une décrue dès fin 2009. La hausse des effectifs observée entre 2006 et 2011 ne doit pas masquer la crise qui se prolonge dans ce secteur.

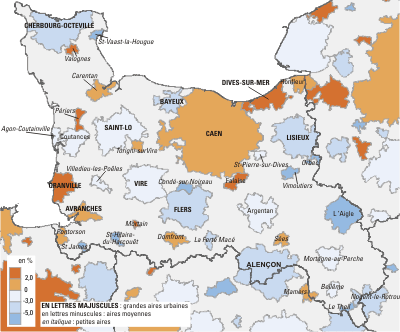

graphiquecarte1 – Évolution 2006-2011 de l’emploi total selon l’aire urbaine

- Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011, exploitation complémentaire

tableautableau1 – Evolution et répartition de l'emploi en Basse-Normandie entre 2006 et 2011

| Type d'aire | Commerce, transports, services divers | Administration publique, enseignement, santé, action sociale | Construction | Industrie | Agriculture, sylviculture, pêche | Emploi total | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Part | Evolution | Part | Evolution | Part | Evolution | Part | Evolution | Part | Evolution | Evolution | |

| Grandes aires | 42,8 | + 1,8 | 34,6 | + 1,9 | 7,2 | + 5,8 | 13,1 | - 12,4 | 2,3 | - 14,3 | - 0,4 |

| Moyennes aires | 38,8 | + 2,6 | 35,0 | + 0,5 | 6,5 | + 1,1 | 16,4 | - 11,0 | 3,3 | - 12,3 | - 1,2 |

| Petites aires | 34,2 | - 2,1 | 32,2 | + 2,8 | 7,0 | + 1,2 | 22,4 | - 7,6 | 4,2 | - 15,7 | - 2,3 |

| Communes multipolarisées | 30,0 | + 0,2 | 22,8 | + 10,2 | 11,0 | + 0,3 | 18,3 | - 6,5 | 17,9 | - 8,5 | - 0,7 |

| Communes isolées hors influence | 28,5 | + 3,2 | 22,2 | + 3,4 | 10,7 | + 18,2 | 25,9 | - 1,3 | 12,6 | - 12,2 | + 1,2 |

| Basse-Normandie | 38,8 | + 1,5 | 31,8 | + 2,6 | 7,9 | + 5,9 | 16,1 | - 9,2 | 5,4 | - 11,8 | - 0,5 |

| Métropole | 46,0 | + 4,4 | 31,0 | + 4,9 | 6,9 | + 7,0 | 13,2 | - 11,3 | 2,8 | - 9,2 | + 1,9 |

- Note : emploi comptabilisé au lieu de travail, par secteur NA5.

- Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011, exploitation complémentaire

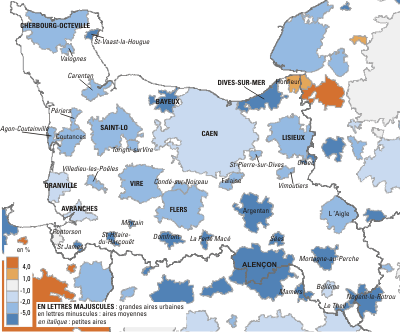

Le recul de l’emploi est aussi à mettre en rapport avec une baisse de la population active des 25-54 ans (- 2 %) alors qu’elle augmente en moyenne au niveau national (+ 0,8 %). Dans la région, la population totale des 25-54 ans, qui constitue la plus grande partie de la population en âge de travailler, diminue de 3,5 % entre 2006 et 2011. L’accroissement du taux d’activité, notamment féminin, n’atténue qu’en partie le recul du nombre d’actifs de cette même tranche d’âge. Seules les communes en périphérie proche des grands pôles urbains et celles sous influence croisée de plusieurs villes, attractives pour les jeunes actifs, échappent à cette contraction du « noyau dur » de la population active.

tableautableau2 – Evolution 2006-2011 de l'emploi, de la population et de la population active en Basse-Normandie

| Taille de l'aire | Aire urbaine | Evolution 2006-2011 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| Emplois | Population totale | Population totale des 25-54 ans | population active 25-54 ans | ||

| Grandes aires | Caen | + 1,2 | + 2,2 | - 2,7 | - 1,3 |

| Cherbourg-Octeville | - 3,7 | - 2,0 | - 6,1 | - 4,0 | |

| Alençon (*) | - 3,5 | - 1,4 | - 8,1 | - 7,3 | |

| Saint-Lô | - 2,4 | + 1,7 | - 4,2 | - 3,6 | |

| Flers | - 4,5 | - 0,7 | - 5,9 | - 4,5 | |

| Lisieux | - 4,7 | - 2,1 | - 6,3 | - 5,0 | |

| Dives-sur-Mer | + 5,6 | + 1,8 | - 7,5 | - 5,3 | |

| Granville | + 4,9 | + 3,7 | - 3,0 | - 1,6 | |

| Vire | - 1,8 | + 1,5 | - 5,6 | - 4,7 | |

| Bayeux | - 3,1 | + 0,7 | - 8,4 | - 7,1 | |

| Avranches | + 1,9 | + 2,2 | - 2,5 | - 1,8 | |

| Aires moyennes | Argentan | - 1,2 | - 1,1 | - 9,9 | - 10,0 |

| L'Aigle | - 5,6 | - 1,3 | - 6,3 | - 4,6 | |

| Coutances | - 1,2 | + 0,7 | - 3,4 | - 2,6 | |

| Honfleur | + 0,3 | + 4,2 | + 1,0 | + 2,8 | |

| Falaise | + 3,3 | + 0,6 | - 3,1 | - 2,1 | |

- (*) L'aire urbaine d'Alençon compte 27 communes des Pays de la Loire.

- Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011, exploitation principale

Mais au sein même de la région, la crise économique a pesé de manière inégale selon les territoires et les spécificités de leur tissu économique.

Sept aires urbaines particulièrement touchées

Alors que, dans l’ensemble de la métropole, les espaces urbains ou sous l’influence des villes résistent mieux à l’érosion de l’emploi que les autres territoires, les grandes aires urbaines bas-normandes, quant à elles, perdent des emplois. Le recul global atteint - 0,4 %, loin de la tendance nationale (+ 0,8 %). En Basse-Normandie comme dans l’ensemble des régions, les pertes d’emplois industriels ont été considérables en cinq ans (- 12,4 %). L’emploi tertiaire n’a pas toujours apporté une compensation de même ampleur. Dans le commerce et les services marchands, la croissance reste limitée (+ 1,8 %), inférieure à la moyenne nationale (+ 2,8 %) et loin du vif essor (+ 7,2 %) observé dans les treize plus grandes aires de province comme Lyon, Marseille ou encore Rennes et Rouen. Dans les services essentiellement non marchands (santé, éducation, action sociale, administration) la progression reste également en deçà de la moyenne des aires urbaines.

Les trois aires les plus tournées vers l’industrie, Lisieux, Flers et Cherbourg, ont davantage subi la crise de 2008 qui a frappé de plein fouet ce secteur. L’emploi total régresse fortement (entre - 3,7 et - 4,7 %). Dans ces territoires, le recul de l’industrie a aussi entraîné celui du tertiaire marchand. Industrielle également, l’aire de Vire a cependant mieux résisté : la baisse de l’emploi y est plus limitée. L’emploi recule également dans les aires d’influence des préfectures de département, Alençon et Saint-Lô, où la part du secteur tertiaire est pourtant élevée.

L’emploi progresse dans quatre grandes aires urbaines

Quatre aires urbaines connaissent une trajectoire plus favorable en termes d’emploi. Ce sont aussi les plus dynamiques en matière d’accroissement démographique. Avec des emplois en hausse de 1,2 %, Caen, la capitale régionale, s’inscrit dans la mouvance de l’ensemble des grandes aires régionales. Cet emploi continue de se transformer. La part de l’industrie se rétracte et celle du commerce et des services progresse pour frôler 80 % de l’emploi total en 2011. Malgré le frein de la récession de 2008-2009, plus de 5 000 emplois ont été créés dans ce dernier secteur en cinq ans, les emplois du tertiaire marchand plutôt au cœur de l’aire urbaine, ceux du tertiaire non marchand plutôt en couronne périphérique.

L’emploi dans les aires urbaines de Dives-sur-Mer et de Granville a lui aussi augmenté (respectivement + 5,6 % et + 4,9 %), essentiellement grâce au tertiaire. Dans ces deux aires littorales, les arrivées de seniors créent plus qu’ailleurs des opportunités au développement des services à la personne. A Dives-sur-Mer, les services non marchands sont d’ailleurs le moteur de cette croissance. A Granville, le secteur marchand, avec le tourisme et le commerce (+ 6,3 %) montre son dynamisme, mais l’industrie apporte aussi quelques emplois supplémentaires. Enfin, l’aire urbaine d’Avranches présente un profil unique. L’emploi y a crû de 1,9 % grâce à une combinaison de facteurs très spécifiques : les effectifs industriels sont restés stables alors que l’emploi dans la construction s’est envolé (+ 17,2 %) et que les effectifs dans les services non marchands ont crû à un rythme soutenu (+ 6,6 %).

tableautableau3 – Evolution 2006-2011 de l'emploi, de la population active et de la part des chômeurs

| Evolution emplois | 25 - 54 ans | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Evolution population totale | Evolution population active | Evolution part des chômeurs | Part chômeurs 2011 | |||||||

| France métropolitaine | Basse-Normandie | France métropolitaine | Basse-Normandie | France métropolitaine | Basse-Normandie | France métropolitaine | Basse-Normandie | France métropolitaine | Basse-Normandie | |

| Aire urbaine de Paris | + 2,6 | + 0,3 | + 1,1 | + 0,2 | + 10,3 | |||||

| 13 plus grandes aires urbaines de province | + 4,7 | + 1,1 | + 2,6 | + 0,3 | + 10,7 | |||||

| Autres grandes aires urbaines de province | + 0,8 | - 0,4 | - 1,9 | - 4,5 | - 0,5 | - 3,1 | + 1,1 | + 0,5 | + 11,2 | + 10,2 |

| Moyennes aires | - 1,1 | - 1,2 | - 3,7 | - 5,3 | - 2,5 | - 4,3 | + 1,3 | 0,0 | + 11,6 | + 11,1 |

| Petites aires | - 0,5 | - 2,3 | - 3,5 | - 6,4 | - 2,2 | - 5,7 | + 1,3 | + 1,5 | + 11,6 | + 10,0 |

| Multipolarisé | + 1,4 | - 0,7 | + 1,8 | + 1,1 | + 4,0 | + 3,2 | + 0,6 | + 0,5 | + 8,9 | + 8,0 |

| Communes isolées hors influence des pôles | + 0,3 | + 1,2 | - 3,3 | - 2,5 | - 1,4 | - 0,8 | + 0,6 | + 0,5 | + 9,2 | + 8,4 |

| Ensemble | + 1,9 | - 0,5 | - 0,6 | - 3,5 | + 0,8 | - 2,0 | + 0,7 | + 0,5 | + 10,6 | + 9,7 |

- Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011

Les aires de moindre taille concentrent les difficultés

Les aires de moindre taille subissent la chute de l’emploi industriel, à laquelle s’ajoute l’atonie de la construction. Le commerce et les services apportent des emplois supplémentaires mais, le plus souvent, en nombre insuffisant pour compenser les baisses d’emplois dans les secteurs traditionnels de l’agriculture et de l’industrie. Ce recul global de l’emploi (- 1,2 % pour les aires moyennes, - 2,3 % pour les petites) exprime la perte de vitalité des petites villes et des gros bourgs ruraux qui ont constitué longtemps un maillage serré de pôles d’emplois et de services en Basse-Normandie.

Les cas typiques sont L’Aigle ou Condé-sur-Noireau où l’industrie subit la crise de plein fouet. Au Theil, le repli de l’industrie (- 5,1 %) entraîne un fort recul des services et du commerce (- 15 %).

Toutefois, le recul industriel n’est pas général. A Carentan, c’est l’industrie qui a assuré la croissance de l’emploi. A Coutances, ce secteur est resté stable. En moyenne, l’industrie a mieux résisté dans certaines petites aires urbaines en raison de la part significative de l’agro-industrie, secteur industriel qui a été parmi les moins perturbés par la récession de 2008-2009.

Les aires urbaines, moyennes ou petites, qui connaissent une évolution plus favorable sont, le plus souvent, tournées vers le tourisme, comme Honfleur, où l’emploi dans le tertiaire marchand a crû de + 7 %.

graphiquecarte2 – Évolution 2006-2011 de la population active des 25-54 ans selon l’aire urbaine

- Source : Insee, recensements de la population 2006 et 2011, exploitation complémentaire

Les communes multipolarisées dans le sillage des petites et moyennes aires

L’emploi dans les communes multipolarisées a reculé de - 0,7 % en Basse-Normandie, alors qu’il croît de 1,4 % en France. En Basse-Normandie, ces communes subissent plutôt l’influence négative des pôles d’emploi et de services avec lesquelles elles sont en relation, alors qu’en moyenne en France elles profitent de leur proximité avec des aires plus dynamiques.

En Basse-Normandie, l’emploi tertiaire marchand y est notamment en recul. Il semble ainsi que l’offre commerciale et les services marchands se soient un peu plus concentrés dans des pôles urbains, même petits, au dépens des communes multipolarisées. Seuls les services non marchands s’y sont développés, il est vrai pour rattraper un retard important. Les secteurs traditionnels, agriculture et industrie, s’étiolent notablement.

L’emploi augmente dans les communes isolées hors de l’influence des pôles urbains

Dans les communes rurales isolées, loin de l’influence des villes, l’emploi progresse en Basse-Normandie alors qu’il stagne au niveau national. Cette croissance est d’autant plus significative que l’emploi agricole, qui continue sa baisse, apporte une forte contribution négative. Hors agriculture, sylviculture et pêche, l’emploi augmente de + 3,5 %. L’industrie (un quart de l’emploi) se maintient, la construction croît fortement, le commerce et les services se développent également, et un peu plus vite qu’en moyenne même si le « rattrapage » par rapport aux territoires plus urbanisés est lent. Ainsi, les communes isolées se transforment peu à peu. En abandonnant une partie de leur caractère rural, elles ne se transforment pas pour autant en désert d’activités. Au contraire, s’appuyant sur leur croissance démographique, elles consolident un développement plus équilibré. Toutefois, agriculture et l’industrie restent, davantage qu’en France métropolitaine, les piliers économiques dans ces communes.

Champ de l’étude : La crise dans les territoires à travers le recensement

Pour la première fois depuis la mise en place des enquêtes annuelles de recensement, les résultats de deux millésimes de recensement peuvent être comparés directement, à l’aune des cinq années écoulées entre 2006 et 2011. Deux années de comparaison intégrant la crise économique de 2008 permettent ainsi de mesurer les effets de cette crise en scrutant l’évolution de la population active, de l’emploi, voire du chômage. L’imprécision liée au caractère déclaratif de ce dernier dans les enquêtes de Recensement en interdit cependant une analyse poussée : le chômage au sens du Recensement ne correspond pas à celui utilisé habituellement et correspondant à la définition du Bureau international du travail (BIT), Il permet néanmoins de faire des comparaisons spatiales à un niveau fin. Dans cette étude, le champ se limite aux actifs de 25 à 54 ans afin de mesurer l’impact de la crise sur le « noyau dur » de la population active, à des âges où la très grande majorité des personnes sont en emploi ou en recherche d’emploi. On analyse ainsi les effets directs de la crise sur l’activité. Dans un contexte économique difficile, les plus jeunes et les plus âgés sont eux davantage susceptibles de modifier leur comportement en entrant ou sortant plus ou moins tardivement de la vie active.

L’approche territoriale choisie est celle du zonage en aires urbaines : celles-ci constituent les zones d’influence, en termes d’emplois, des villes, au sens de l’unité urbaine (agglomération). Ces aires sont qualifiées de petites aires (1 500 à moins de 5 000 emplois), moyennes aires (5 000 à moins de 10 000 emplois) et grandes aires urbaines (au moins 10 000 emplois). Parmi ces dernières, et en dehors de Paris, les treize plus grandes aires urbaines de province sont appelées très grandes aires urbaines : Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Rennes, Rouen, Toulon et Montpellier.

Hausse contenue du chômage

Dans la région, la part des chômeurs parmi les actifs de 25 à 54 ans a augmenté de 0,5 points, soit un peu moins qu’en France (+ 0,7 points). La part des actifs se déclarant chômeurs dans la population active étudiée est de 9,7 % contre 10,6 % en France. Ce niveau relativement bas du chômage est notamment lié à une moindre attractivité économique, les actifs bas-normands quittant la région pour chercher du travail ailleurs restant plus nombreux que ceux venant dans l’espoir d’en trouver.

Le chômage a augmenté partout sauf dans les moyennes aires mais c’est là qu’il est le plus élevé avec 11,1 % de la population active. C’est dans les communes multipolarisées qu’il est le plus faible (8 %).

Montée en qualification des actifs

Le recul de l’industrie et la progression des services modifient la composition de la population active selon les catégories socioprofessionnelles. Elle se traduit par une montée en qualification des actifs. Le développement du secteur tertiaire induit une part croissante des cadres et professions intermédiaires (+ 4,5 %). La part des ouvriers et des employés se rétracte, tout comme celle des agriculteurs (respectivement - 4,5 % et - 25 %). Le nombre d’artisans augmente de 2,5 %.

Pour en savoir plus

« En matière d’emploi, les métropoles ont davantage résisté à la crise », Insee Première n°1503, juin 2014

« Les nouvelles aires urbaines : un territoire rural sous influence urbaine », Cent pour Cent Basse-Normandie, n°219, octobre 2011