Insee Analyses Hauts-de-France ·

Septembre 2025 · n° 197

Insee Analyses Hauts-de-France ·

Septembre 2025 · n° 197 1801-2022 : deux siècles d’évolution de la population dans les Hauts-de-France

1801-2022 : deux siècles d’évolution de la population dans les Hauts-de-France

Entre 1801 et 2022, la population des Hauts-de-France a plus que doublé, passant de 2,5 à 6 millions d’habitants. Dans la première moitié du XIXe siècle, l’essor régional est surtout porté par le Nord. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la Révolution industrielle, en provoquant une première immigration et en accélérant l’exode rural, bouleverse le peuplement de la région. Celui-ci connaît une croissance inédite, alors même que le reste du pays entre dans une phase de ralentissement démographique. En première ligne lors des deux conflits mondiaux, les Hauts-de-France retrouvent leur poids démographique d’avant la Première Guerre dès les années 1950, à la faveur du baby-boom et de la reconstruction. Depuis les années 1970, la population subit un ralentissement, du fait d’une baisse progressive de l’excédent naturel.

- La population des Hauts-de-France plus que doublée en 220 ans

- 1801-1851 : Les prémices de l’industrialisation, source d’une croissance soutenue

- 1851-1911 : Les révolutions industrielles stimulent la croissance démographique du Pas-de-Calais et du Nord

- 1911-1946 : Des pertes de population pendant les guerres mondiales parmi les plus élevées du pays

- 1946-1975 : Boom démographique des Trente Glorieuses

- 1975-2022 : Coup de frein sur fond de crises économiques et de fin du baby-boom

La population des Hauts-de-France plus que doublée en 220 ans

Au début du XIXe siècle, la région, considérée dans son périmètre actuel, abrite 2,5 millions d’habitants, soit quasiment un Français sur 10, comme aujourd’hui. Pendant plus de 150 ans, les évolutions régionales, à la hausse comme à la baisse, sont plus soutenues qu’en moyenne nationale (figure 1). Les années 1970 marquent un tournant dans cette dynamique, avec une hausse de la population régionale désormais nettement moins rapide que celle de métropole.

tableauFigure 1 – Évolution de la population des Hauts-de-France et de la France métropolitaine depuis 1801

| Année | Hauts-de-France | France métropolitaine* |

|---|---|---|

| 1801 | 100,0 | 100,0 |

| 1806 | 107,3 | 106,4 |

| 1821 | 113,5 | 111,4 |

| 1826 | 118,6 | 116,5 |

| 1831 | 122,3 | 119,1 |

| 1836 | 125,0 | 122,6 |

| 1841 | 129,0 | 125,1 |

| 1846 | 132,6 | 129,4 |

| 1851 | 133,5 | 130,8 |

| 1856 | 135,8 | 131,7 |

| 1861 | 140,7 | 136,6 |

| 1866 | 145,2 | 139,1 |

| 1872 | 146,5 | 131,9 |

| 1876 | 151,1 | 134,8 |

| 1881 | 155,2 | 137,6 |

| 1886 | 159,0 | 139,6 |

| 1891 | 161,9 | 140,0 |

| 1896 | 165,9 | 140,6 |

| 1901 | 169,7 | 142,2 |

| 1906 | 173,0 | 143,3 |

| 1911 | 177,1 | 144,6 |

| 1921 | 159,3 | 143,2 |

| 1926 | 177,9 | 147,9 |

| 1931 | 181,3 | 151,9 |

| 1936 | 179,7 | 152,0 |

| 1946 | 172,6 | 147,1 |

| 1954 | 187,8 | 155,5 |

| 1962 | 202,8 | 169,0 |

| 1968 | 212,8 | 182,1 |

| 1975 | 220,6 | 192,6 |

| 1982 | 223,8 | 199,0 |

| 1990 | 227,8 | 207,3 |

| 1999 | 230,9 | 214,3 |

| 2006 | 233,2 | 224,8 |

| 2011 | 235,1 | 230,8 |

| 2016 | 236,9 | 235,9 |

| 2022 | 236,6 | 240,9 |

- * Hors Corse

- Lecture : En 1911, les indices de population des Hauts-de-France et de France métropolitaine atteignaient respectivement 177,1 et 144,6 pour une base 100 en 1801.

- Source : Insee, recensements de la population depuis 1801.

graphiqueFigure 1 – Évolution de la population des Hauts-de-France et de la France métropolitaine depuis 1801

- * Hors Corse

- Lecture : En 1911, les indices de population des Hauts-de-France et de France métropolitaine atteignaient respectivement 177,1 et 144,6 pour une base 100 en 1801.

- Source : Insee, recensements de la population depuis 1801.

1801-1851 : Les prémices de l’industrialisation, source d’une croissance soutenue

Entre 1801 et 1851, la croissance de la population est un peu plus rapide dans la région qu’en France métropolitaine (+0,6 % contre +0,5 % par an). Avec 3 384 800 habitants en 1851, les Hauts-de-France sont la cinquième région la plus peuplée derrière la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et l’Occitanie.

La Révolution industrielle permet au Nord de renforcer son urbanisation précoce, héritée du Moyen Âge sur le modèle des cités drapières flamandes. En 1851, le Nord est trois fois plus densément peuplé que le reste du pays (202 habitants/km² contre 64) et abrite un habitant de la région sur trois (1,16 million d’habitants).

Les arrondissements de Lille, de Cambrai et d’Avesnes-sur-Helpe bénéficient d’une première industrialisation qui suscite une arrivée massive de travailleurs venus de Belgique et alimente la croissance de la population (+1,0 % par an environ). En 1851, 7 % des habitants du Nord sont des étrangers contre 1 % dans les autres départements de la région. Le dynamisme démographique s’étend également au nord de l’Aisne (Saint-Quentin, Vervins et Laon) et de la Somme (Doullens) où se développent des industries manufacturières et textiles. Les arrondissements de Boulogne-sur-mer et de Dunkerque (respectivement +1,1 % et +0,6 % par an) tirent quant à eux parti du développement de l’industrie portuaire. En parallèle, des pans de l’ex-Picardie subissent les premiers effets de l’exode rural. Dans l’Oise, les populations des arrondissements de Beauvais et Clermont, attirées notamment par les ports de la Seine-Maritime, progressent plus lentement (+0,2 % et +0,3 % par an) que ceux de Compiègne et Senlis (+0,4 % par an) où les activités industrielles se développent.

1851-1911 : Les révolutions industrielles stimulent la croissance démographique du Pas-de-Calais et du Nord

Alors que la démographie française connaît un net ralentissement entre 1851 et 1911, celle des Hauts-de-France demeure dynamique. La croissance y atteint en effet +0,5 % (contre +0,2 % au niveau national), la plus élevée de province. En 60 ans, les Hauts-de-France enregistrent une progression de 1 106 600 habitants grâce notamment à l’avènement du chemin de fer et à la découverte de gisements houillers. Avec 4 491 400 habitants en 1911, les Hauts-de-France se placent ainsi au quatrième rang des régions les plus peuplées. La densité de population y atteint 141 habitants par km² en 1911, contre 72 à l’échelle nationale.

Au niveau départemental, seules les populations du Pas-de-Calais et du Nord croissent très rapidement, respectivement de +0,9 % et +0,8 % par an (figure 2). Sur l’ensemble de la période, celle du Pas-de-Calais progresse de 54 %. Il devient ainsi en 1911 le troisième département le plus peuplé du pays derrière la Seine, le Nord et devant le Rhône. À l’inverse, les populations de l'Aisne et de la Somme, plus vieillissants, déclinent lentement, autour de -0,1 % par an entre 1851 et 1911. En dépit d’une forte natalité, le département de l’Aisne est en effet confronté à un important exode rural. L’Oise enraye toutefois ce recul à la fin du siècle grâce à l’industrialisation de la vallée isarienne.

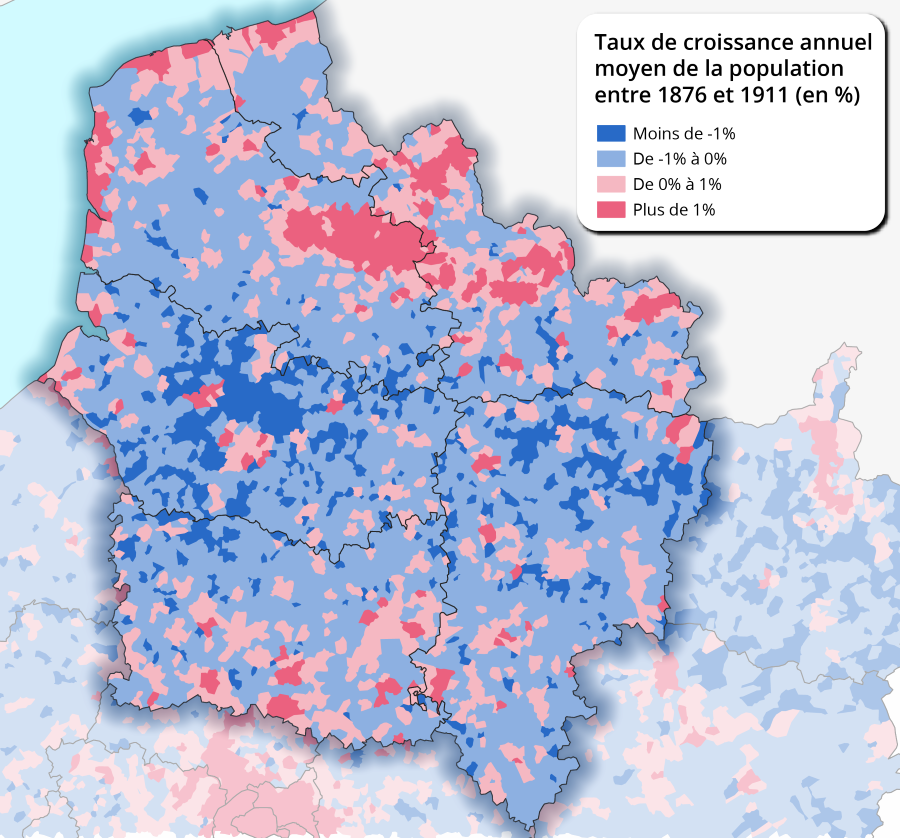

graphiqueFigure 2 – Évolution annuelle moyenne de la population entre 1876 et 1911 par commune dans les Hauts-de-France

- Note : Les données sont disponibles dans le fichier en téléchargement « Données ».

- Lecture : Entre 1876 et 1911, la population a progressé de 1,26 % par an à Lesquin

- Source : Recensements de la population 1876 et 1911.

1911-1946 : Des pertes de population pendant les guerres mondiales parmi les plus élevées du pays

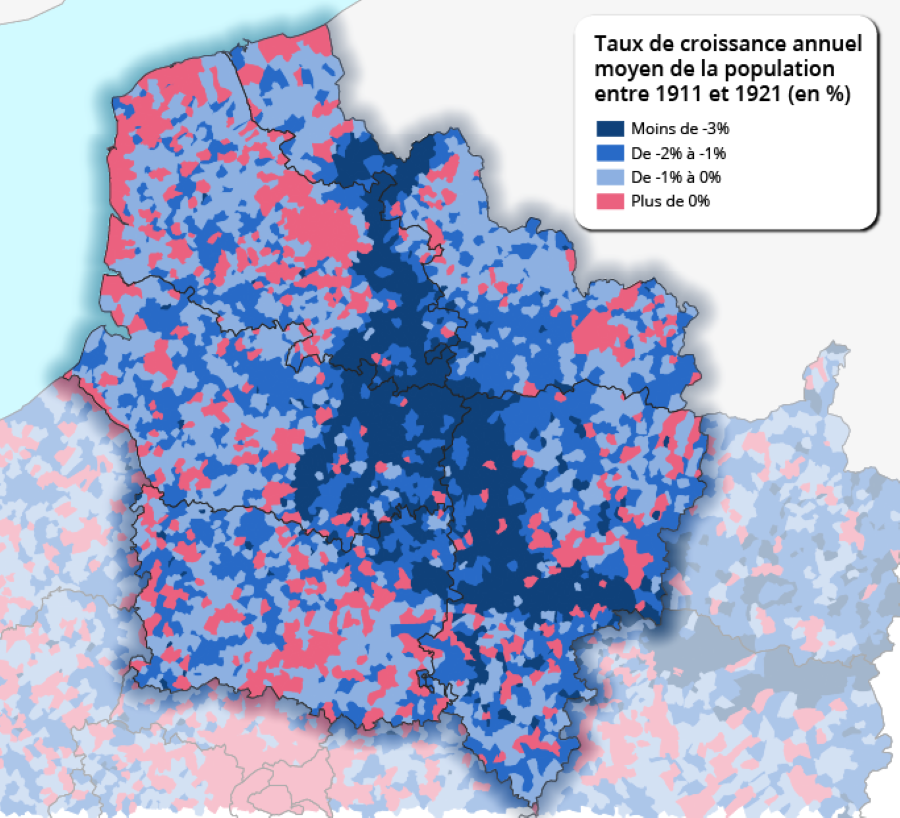

En 1921, lors du premier recensement d’après guerre, les Hauts-de-France ont perdu 10 % de leur population par rapport à 1911 (-451 600 habitants) du fait des décès, des exodes et du recul des naissances. Elle est la deuxième région la plus touchée après le Grand Est, en contribuant à 20 % de la baisse de la population nationale alors qu’elle ne représente que 10 % de ses habitants. Les pertes sont les plus nombreuses dans le Nord : -173 900 habitants en 10 ans, soit -9 %. Mais au regard de son poids démographique, l’Aisne paie le plus lourd tribut avec la réduction d’un cinquième de sa population (108 700). Avec 421 500 habitants, ce département est moins peuplé en 1921 qu’en 1801. Les arrondissements de Saint-Quentin et de Laon, traversés par la ligne de front, enregistrent ainsi les plus forts reculs démographiques avec respectivement -31 % et -23 % (figure 3). La population du Pas-de-Calais chute de 7 % presque exclusivement aux dépens des arrondissements d’Arras et de Béthune.

graphiqueFigure 3 – Évolution annuelle moyenne de la population entre 1911 et 1921 par commune dans les Hauts-de-France

- Note : Les données sont disponibles dans le fichier en téléchargement « Données ».

- Lecture : Entre 1911 et 1921, la population a régressé de -6,41 % par an à Armentières

- Source : Insee, recensements de la population 1911 et 1921.

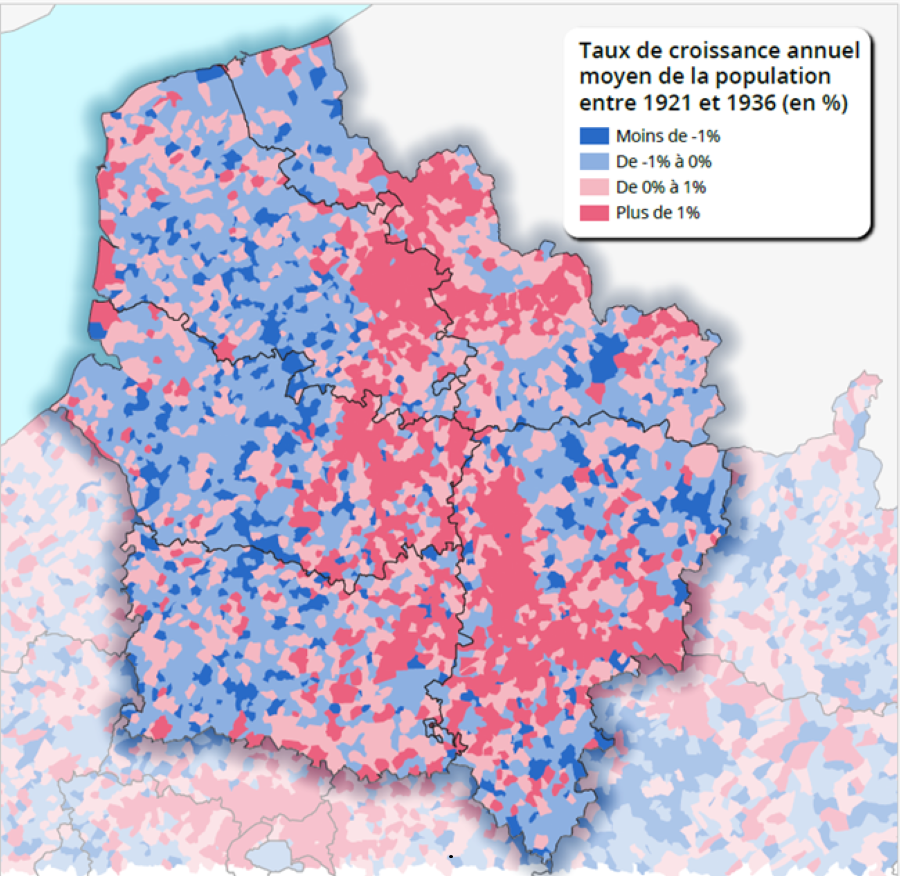

En 1936, la région retrouve son poids démographique d’avant-guerre : 4 556 300 habitants, soit 11 % de la population française. La croissance démographique y est deux fois plus rapide qu’en France entre 1921 et 1936 avec +0,8 % par an contre +0,4 % (figure 4). Elle bénéficie en effet d’un rattrapage important des naissances d’une part et de l’arrivée massive de main d’œuvre immigrée d’autre part (venue notamment de Pologne, une convention étant signée dès 1919 entre les deux pays sous la pression du Comité Central des Houillères de France). En 1931, le Nord et le Pas-de-Calais comptent respectivement 11 % et 14 % d’étrangers, tandis que cette part atteint 8 % dans l’Aisne, 7 % dans l’Oise et 4 % dans la Somme. Les territoires qui ont le plus subi les dévastations de la guerre sont ceux qui regagnent le plus d’habitants à la faveur de la reconstruction.

graphiqueFigure 4 – Évolution annuelle moyenne de la population entre 1921 et 1936 par commune dans les Hauts-de-France

- Note : Les données sont disponibles dans le fichier en téléchargement « Données ».

- Lecture : Entre 1921 et 1936, la population a régressé de 0,09 % par an à Sainghin-en-Mélantois

- Source : Insee, recensements de la population 1921 et 1936.

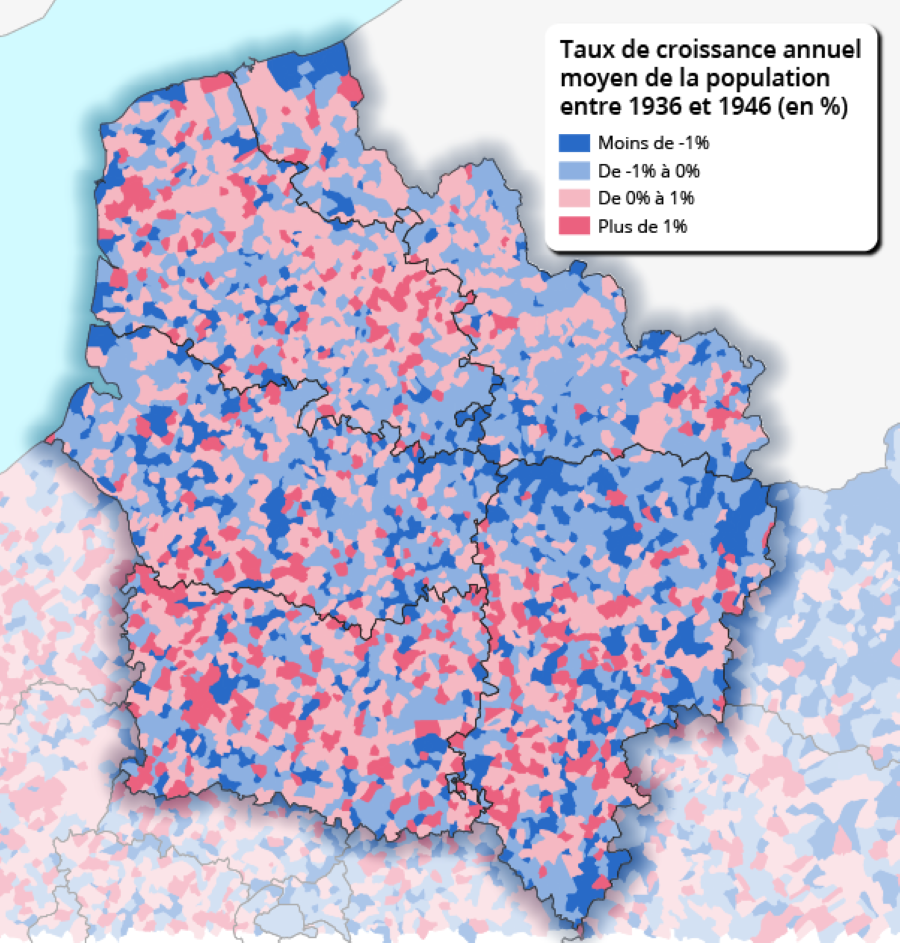

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la région ne compte plus que 4 377 500 habitants, soit 178 800 personnes de moins en 10 ans (-4 % de sa population contre -3 % au niveau national). Le Nord perd 5 % de sa population sur la décennie (-104 700 habitants soit 8 % de la baisse nationale). Dunkerque, perd les deux tiers de sa population (-20 400 habitants) du fait des destructions et de l’exode occasionnés par la bataille du printemps 1940, Grande-Synthe, sa voisine, un tiers (figure 5).

graphiqueFigure 5 – Évolution annuelle moyenne de la population entre 1936 et 1946 par commune dans les Hauts-de-France

- Notes : Les données communales issues du recensement de 1946 peuvent comporter des omissions ou des erreurs, notamment en raison des conditions de l'époque ou des difficultés liées à la reconstruction après la guerre.

- Les données sont disponibles dans le fichier en téléchargement « Données ».

- Lecture : Entre 1936 et 1946, la population a régressé de 0,03 % par an à Ronchin

- Source : Insee, recensements de la population 1936 et 1946.

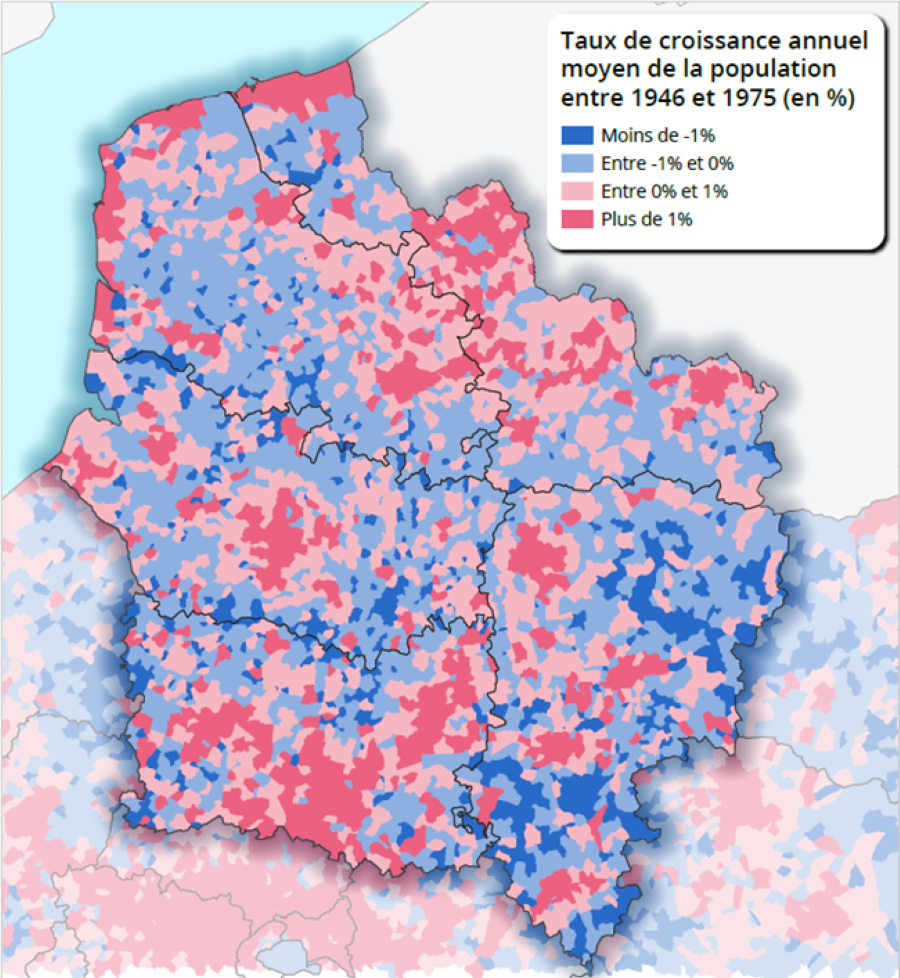

1946-1975 : Boom démographique des Trente Glorieuses

Trente ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 5 592 400 habitants résident dans les Hauts-de-France, soit 1 214 900 de plus qu’en 1946 (+28 %). La population régionale progresse rapidement, au même rythme que la population française (+0,9 % par an entre 1946 et 1975) grâce notamment au baby-boom. Dans le Nord en particulier, le taux de natalité est constamment supérieur de 3 points au taux national et s’établit ainsi à 25 ‰ en 1949. Dans ce département, ainsi que dans le Pas-de-Calais et l’Aisne, la hausse atteint son maximum entre 1946 et 1962 avec +1,1 %, +1,0 % et +0,8 % de croissance annuelle moyenne, avant de se réduire jusque 1974 (+0,7 %, +0,2 % et +0,3 %). Dans la Somme en revanche, et surtout dans l’Oise, la croissance s’intensifie : +0,6 % par an pour le premier et +1,2 % pour le second entre 1946 et 1962 contre +0,8 % et +1,8 % entre 1962 et 1974.

Certains arrondissements connaissent une véritable explosion démographique (figure 6). Entre 1954 et 1975, l’arrondissement de Dunkerque croît ainsi de 1,4 % par an et celui de Lille de 0,9 %. L’essor dans le bassin minier provoque la création de l’arrondissement de Lens en 1962 qui regroupe 401 000 habitants et devient ainsi le plus peuplé du département. Dans ce dernier est créé la même année l’arrondissement de Calais dont le chef-lieu est passé de 50 000 à 70 400 habitants en 16 ans.

Avec le développement industriel du sud de l’Oise, les gains de population profitent davantage aux villes et, sous l’effet de la périurbanisation, aux communes rurales situées sur leurs pourtours immédiats. Dans la Somme, l’exode rural amorcé au cours de la première moitié du XIXe siècle se poursuit. Entre 1954 et 1975, l’arrondissement d’Amiens, dont l’économie se tertiarise rapidement, voit sa population croître plus fortement (+1,2 % par an) que celle des trois autres arrondissements samariens (qui ne dépassent jamais 0,4 % par an). Le nombre d’habitants de la ville d’Amiens passe notamment de 92 500 habitants à 131 500. Dans l’Aisne, l’arrondissement de Vervins, plus rural, perd des habitants dès le début des années 1960 tandis que ceux de Château-Thierry, Soissons et Laon enregistrent de fortes progressions annuelles de population (de 0,3 % à 1,1 %).

graphiqueFigure 6 – Évolution annuelle moyenne de la population entre 1946 et 1975 par commune dans les Hauts-de-France

- Notes : Les données communales issues du recensement de 1946 peuvent comporter des omissions ou des erreurs, notamment en raison des conditions de l'époque ou des difficultés liées à la reconstruction après la guerre.

- Les données sont disponibles dans le fichier en téléchargement « Données ».

- Lecture : Entre 1946 et 1975, la population a progressé de 0,28 % par an à Roubaix

- Source : Insee, recensements de la population 1946 et 1975.

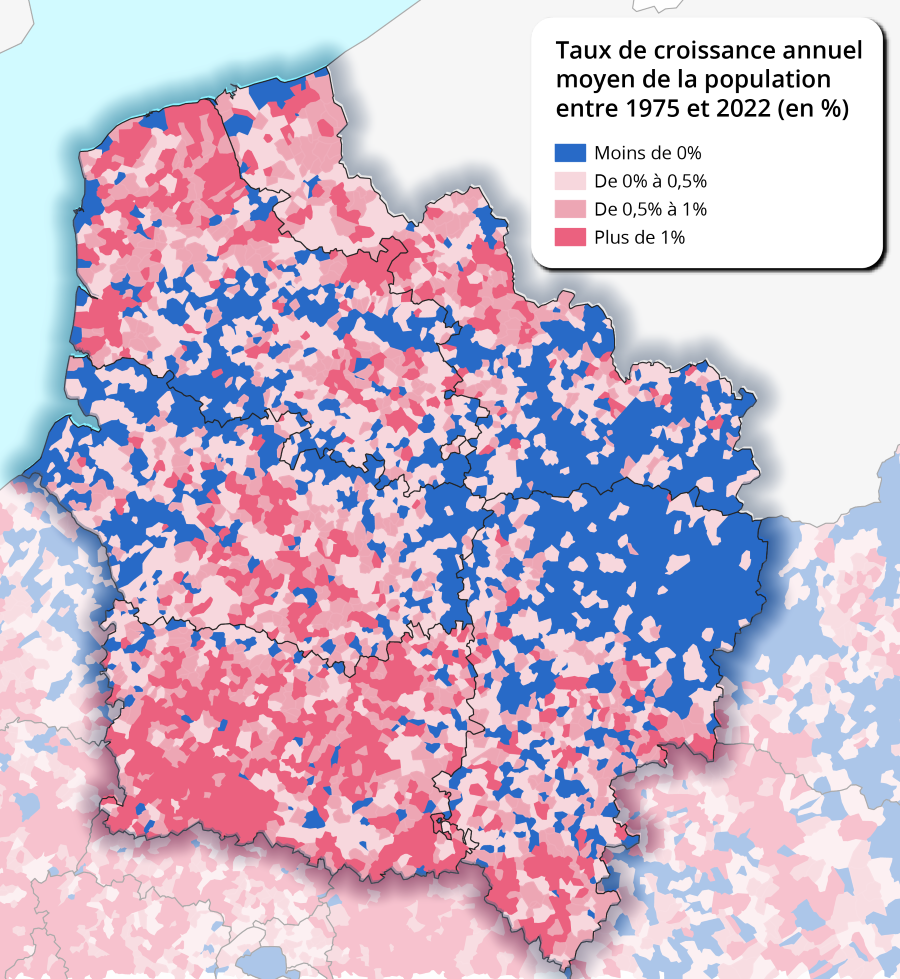

1975-2022 : Coup de frein sur fond de crises économiques et de fin du baby-boom

Dès les années 1970, le rythme régional de croissance de la population décroche de la tendance nationale. Entre 1975 et 2022, la démographie des Hauts-de-France ralentit à un point tel que son taux de croissance annuel moyen (+0,2 % par an) se place en avant-dernière position, devant celui de Bourgogne-Franche-Comté (+0,1 % par an). Aujourd’hui, le nombre d’habitants de la région Hauts-de-France se porte à 5 998 900, soit 9 % de la population métropolitaine.

La dynamique des 50 dernières années est principalement causée par deux phénomènes : un déficit migratoire chronique d’une part et une baisse progressive du solde naturel d’autre part. La première cause trouve ses origines dans les années 1960 avec l’amorce d’un déclin économique dans les activités houillères qui s’étend par la suite aux filières textiles, sidérurgiques et automobiles. Les conditions dégradées d’insertion sur le marché du travail nuisent grandement à l’attractivité régionale, d’autant que les Hauts-de-France détiennent le vivier le plus important de jeunes de province. Ainsi, dès les années 1990, aucun département des Hauts-de-France ne dispose plus d’un solde migratoire positif. L’excédent naturel, quant à lui, ne cesse de se réduire en France comme dans la région, sous l’effet combiné de la baisse des naissances (fin du baby-boom) et de la hausse des décès liée au vieillissement de la population. Entre 2016 et 2022, le solde naturel des Hauts-de-France, bien que toujours parmi les plus hauts du pays (0,2 %), ne compense plus le déficit migratoire le plus élevé de France de province (-0,2 %), si bien que la population des Hauts-de-France stagne désormais.

Au troisième rang des régions les plus peuplées en 1975, les Hauts-de-France se positionnent au cinquième en 2022, derrière Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Sur cette période, l’Oise devient le moteur principal de la croissance démographique (figure 7) en contribuant à 55 % de l’augmentation de la population régionale. Le Nord, avec 2,6 millions d’habitants en 2022, demeure le département le plus peuplé de France métropolitaine depuis 1975. Sa population n’augmente cependant que de 0,1 % par an entre 1975 et 2022 avec plus de 105 400 habitants supplémentaires. Seuls les arrondissements de Lille (+0,3 % par an) et de Dunkerque (+0,1 %) y gagnent des habitants. L’évolution démographique des autres départements est faible, voire en légère baisse dans l’Aisne qui compte 8 300 habitants de moins en 2022 qu’en 1975. Dans le sud de ce dernier, l’arrondissement de Château-Thierry, sous influence francilienne, enregistre cependant en 2022 un tiers d’habitants supplémentaires par rapport à 1975. En revanche, l’arrondissement de Vervins perd 16 700 habitants au cours de cette période, soit près d’un habitant sur cinq.

graphiqueFigure 7 – Évolution annuelle moyenne de la population entre 1975 et 2022 par commune dans les Hauts-de-France

- Note : Les données sont disponibles dans le fichier en téléchargement « Données ».

- Lecture : Entre 1975 et 2022, la population a régressé de 0,07 % par an à Tourcoing.

- Source : Insee, recensements de la population 1975 et 2022.

Sources

Les données sont issues des recensements de la population. Le premier recensement de l’ère moderne se tient en 1801. La périodicité quinquennale (années 01 et 06) des recensements est respectée jusqu’en 1946, excepté pendant les années de guerre (celui de 1871 est reporté en 1872, celui de 1916 n’a jamais eu lieu, et celui de 1941 n’a pas été publié). Ensuite, les périodes intercensitaires s’allongent : 1954, 1962, 1968, 1975, 1982, 1990 et 1999 qui marque la fin des recensements généraux. Depuis 2004, le recensement repose sur une collecte d’information annuelle : chaque année, les résultats du recensement sont produits à partir des cinq enquêtes annuelles les plus récentes.

Les statistiques sont proposées dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2024, afin que les comparaisons dans le temps se fassent sur un champ géographique stable.

Définitions

Population : De 1876 à 1954, la population totale d’une commune est égale à la somme de la population municipale et de la population « flottante » ayant un domicile légal dans une autre commune. De 1962 à 1999, la population sans doubles comptes comprend la population des résidences principales, la population des collectivités de la commune, les personnes sans abri ou vivant dans des habitations mobiles, les mariniers, la population des établissements pénitentiaires de la commune et les militaires et élèves internes vivant dans un établissement de la commune et n’ayant pas d’autre résidence. Depuis 2006, la population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, détenues dans des établissements pénitentiaires de la commune, les sans-abri et les résidents d’habitation mobiles recensées sur le territoire de la commune.

Solde migratoire : Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l’année. Ce concept est indépendant de la nationalité.

Solde naturel : Le solde naturel est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.

Pour en savoir plus

Les espaces du Nord-Pas-de-Calais, Trajectoires, enjeux et devenir — Dynamiques démographiques, Les Dossiers de Profils no 104 Insee Nord-Pas-de-Calais, 2011.

1801-2011, 210 ans de démographie en Picardie, Insee Dossier Picardie no 4, 2015.

Bussière E. (dir.), Ouvrir dans un nouvel ongletHistoire des provinces françaises du Nord, Le XIXe siècle (1815-1914), Artois Presses Université, 2012.

Fossier R. (dir.), Histoire de la Picardie, PRIVAT éditeur, Toulouse, 1974

Pouthas C-H., L’évolution démographique du département du Nord dans la première moitié du XIXe siècle, in : Revue du Nord, tome 36, no 142, Avril-juin 1954.