Insee Analyses Réunion ·

Mars 2025 · n° 96

Insee Analyses Réunion ·

Mars 2025 · n° 96 À La Réunion, les plus âgés et les plus modestes davantage touchés par la forte hausse

des prix en 2023 Inflation par catégorie de ménage

À La Réunion, les plus âgés et les plus modestes davantage touchés par la forte hausse

des prix en 2023 Inflation par catégorie de ménage

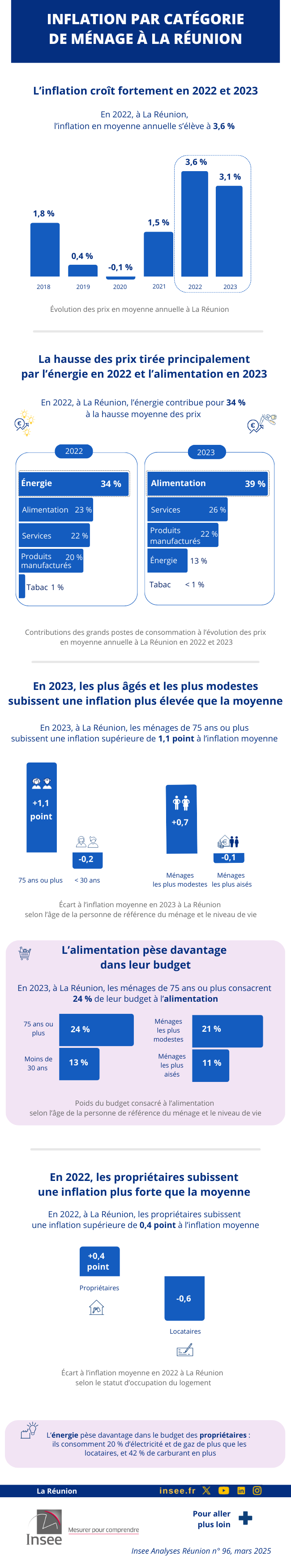

Entre 2017 et 2023, à La Réunion, les prix à la consommation des ménages augmentent de 11 %, soit moins qu’au niveau national (où l’inflation est de cinq points supérieure). Avant 2022, l’inflation reste relativement contenue tant à La Réunion qu’au niveau national. Elle accélère ensuite fortement en 2022, dans un contexte international inflationniste, marqué par le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février, et plus largement par une transformation des circuits mondiaux de circulation des biens et des services.

À La Réunion, la hausse des prix s’élève en 2022 à 3,6 % en moyenne sur l’année, un niveau jamais atteint en 30 ans. En 2023, l’inflation reste importante mais se réduit un peu (+3,1 %). Au niveau national, les hausses de prix sont encore plus soutenues : +5,2 % en 2022 et +4,9 % en 2023.

En 2022, c’est l’énergie qui contribue le plus fortement à la hausse des prix à La Réunion tandis qu’en 2023, c’est l’alimentation. Ainsi, les ménages qui consacrent une part de leur budget plus importante qu’en moyenne à ces postes font face à une inflation plus élevée. En 2022, les propriétaires sont davantage impactés par la forte inflation, en lien avec la part plus importante de leur budget consacrée à l’énergie. En 2023, les plus âgés et les plus modestes subissent une inflation plus élevée, en raison de la part plus importante de leur budget affectée aux dépenses alimentaires.

- Les prix augmentent de 11 % entre 2017 et 2023 à La Réunion

- De fortes hausses de prix en 2022 tirés par les prix de l’énergie, et en 2023 par ceux de l’alimentation

- Des écarts d’inflation qui se creusent en 2022 et surtout en 2023

- Les plus âgés davantage impactés par l’inflation en 2023

- Les ménages modestes bien plus confrontés à l’inflation en 2023

- Les propriétaires font davantage face à l’inflation en 2022

- Encadré 1 – En 2024, une inflation annuelle moyenne plus élevée à La Réunion qu’au niveau national

- Encadré 2 – Partenariat

Les prix augmentent de 11 % entre 2017 et 2023 à La Réunion

À La Réunion, les prix à la consommation augmentent de 11 % entre leur niveau moyen de 2017 et celui de 2023 (figure 1). C’est cinq points de moins qu’au niveau national.

L’inflation en moyenne annuelle atteint 1,8 % sur l’île en 2018 (pour comprendre). Elle se réduit ensuite en 2019 et surtout en 2020 : avec la crise sanitaire, les prix des produits pétroliers et des services de transports chutent. Puis, avec la reprise économique en 2021, les prix repartent à la hausse (+1,5 %), tirés par ceux des produits pétroliers et des services (notamment restaurants, hôtels et services de communications).

À partir de 2022, l’inflation croît fortement, dans un contexte international marqué par la hausse des prix de l’énergie, le déclenchement de la guerre en Ukraine fin février, et plus largement une transformation des circuits mondiaux de circulation des biens et des services.

tableauFigure 1 – Évolution des prix en moyenne annuelle à La Réunion et en France

| Année | La Réunion | France* |

|---|---|---|

| 2018 | 1,8 | 1,9 |

| 2019 | 0,4 | 1,1 |

| 2020 | -0,1 | 0,5 |

| 2021 | 1,5 | 1,6 |

| 2022 | 3,6 | 5,2 |

| 2023 | 3,1 | 4,9 |

- *France hors Mayotte entre 2017 et 2022, y compris Mayotte en 2023.

- Note : L’indice des prix moyen en 2022 à La Réunion est calculé sur 11 mois hors le mois d’août (indice des prix non publié), celui de 2021 sur 9 mois (mois d’avril 2020, mai 2020 et août 2021 non observés).

- Lecture : En 2018, l’inflation en moyenne annuelle s’élève à 1,8 % à La Réunion : les prix à la consommation augmentent ainsi de 1,8 % entre leur niveau moyen de 2017 et celui de 2018.

- Source : Insee, Indices annuels moyens des prix à la consommation.

graphiqueFigure 1 – Évolution des prix en moyenne annuelle à La Réunion et en France

- *France hors Mayotte entre 2017 et 2022, y compris Mayotte en 2023.

- Note : L’indice des prix moyen en 2022 à La Réunion est calculé sur 11 mois hors le mois d’août (indice des prix non publié), celui de 2021 sur 9 mois (mois d’avril 2020, mai 2020 et août 2021 non observés).

- Lecture : En 2018, l’inflation en moyenne annuelle s’élève à 1,8 % à La Réunion : les prix à la consommation augmentent ainsi de 1,8 % entre leur niveau moyen de 2017 et celui de 2018.

- Source : Insee, Indices annuels moyens des prix à la consommation.

De fortes hausses de prix en 2022 tirés par les prix de l’énergie, et en 2023 par ceux de l’alimentation

En 2022, les prix augmentent de 3,6 % en moyenne sur l’année à La Réunion, une hausse cependant moins forte qu’en France (+5,2 %). L’énergie, qui représente 7 % du budget des ménages de l’île, contribue pour plus d’un tiers à cette hausse (soit 1,2 point, contre 1,6 point au niveau national). Les prix de l’énergie augmentent ainsi très fortement sur l’île (+17,8 %), une hausse cependant plus contenue qu’au niveau national (+23,1 %), grâce au plafonnement des tarifs (électricité, carburants, gaz) et aux remises spécifiques sur les carburants (figure 2). De surcroît, les prix des produits alimentaires croissent également nettement (+5,5 % à La Réunion et +6,8 % au niveau national). Début 2022, le passage du cyclone Batsiraï amplifie encore la hausse des prix des produits frais alimentaires, et perturbe l’approvisionnement de certains produits. L’alimentaire contribue à expliquer 23 % de l’inflation en 2022 sur l’île (figure 3).

En 2023, la hausse des prix reste élevée : l’inflation atteint 3,1 % en moyenne à La Réunion, en léger retrait par rapport à 2022. Au niveau national, l’inflation reste plus importante que sur l’île (+4,9 %) mais se replie aussi un peu. L’alimentation devient le principal moteur de l’inflation, contribuant pour 1,2 point à la hausse des prix ; les prix alimentaires croissent de 7,6 % sur l’île (+11,8 % au niveau national). L’augmentation des prix de l’énergie ralentit (+5,7 %), sous l’effet de la baisse des prix des produits pétroliers et malgré l’envolée du prix de l’électricité. De fait, en 2023, l’énergie ne contribue que pour 0,4 point à l’inflation globale, nettement moins que l’année précédente.

En outre, la croissance des prix se diffuse dans toute l’économie. Les services et les produits manufacturés contribuent aussi de manière significative à l’inflation (respectivement pour 0,8 point et 0,7 point en 2023). Même si leurs prix augmentent de manière relativement contenue à La Réunion (+1,6 % en 2023 pour les services contre +3 % au niveau national, +2,7 % pour les produits manufacturés contre +3,5 % en France), ces postes occupent une place importante dans la consommation des ménages. Ainsi, les services pèsent pour 50 % dans le budget des ménages réunionnais, avec notamment une part élevée des dépenses liées au logement, à la santé, à la restauration et au transport. Les produits manufacturés représentent quant à eux 27 % de la consommation totale des ménages de l’île.

En 2024, l’inflation ralentit sur les deux territoires mais devient plus élevée à La Réunion qu’au niveau national (encadré 1).

tableauFigure 2 – Évolution des prix en moyenne annuelle par grands postes de consommation à La Réunion

| Année | Alimentation | Énergie | Produits manufacturés | Services | Ensemble |

|---|---|---|---|---|---|

| 2018 | 3,3 | 9,8 | -0,3 | 1,1 | 1,8 |

| 2019 | 0,9 | -2,1 | -0,8 | 1,1 | 0,4 |

| 2020 | 1,2 | -6,6 | -0,5 | 0,3 | -0,1 |

| 2021 | 0,2 | 8,6 | 0,5 | 1,3 | 1,5 |

| 2022 | 5,5 | 17,8 | 2,6 | 1,6 | 3,6 |

| 2023 | 7,6 | 5,7 | 2,7 | 1,6 | 3,1 |

- Lecture : En 2018, à La Réunion, les prix des produits alimentaires augmentent de 3,3 % par rapport à leur niveau moyen en 2017. L’inflation en moyenne annuelle, représentée par la courbe en bleu foncé, s’élève à +1,8 % en 2018.

- Champ : Postes de consommation hors tabac.

- Source : Insee, Indices annuels moyens des prix à la consommation.

graphiqueFigure 2 – Évolution des prix en moyenne annuelle par grands postes de consommation à La Réunion

- Lecture : En 2018, à La Réunion, les prix des produits alimentaires augmentent de 3,3 % par rapport à leur niveau moyen en 2017. L’inflation en moyenne annuelle, représentée par la courbe en bleu foncé, s’élève à +1,8 % en 2018.

- Champ : Postes de consommation hors tabac.

- Source : Insee, Indices annuels moyens des prix à la consommation.

tableauFigure 3 – Contributions des grands postes de consommation à l’évolution des prix en moyenne annuelle à La Réunion

| Année | Alimentation | Énergie | Produits manufacturés | Services | Tabac |

|---|---|---|---|---|---|

| 2018 | 0,5 | 0,6 | -0,1 | 0,5 | 0,2 |

| 2019 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,1 |

| 2020 | 0,2 | -0,4 | -0,1 | 0,1 | 0,2 |

| 2021 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |

| 2022 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,1 |

| 2023 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,0 |

- Lecture : En 2018, à La Réunion, l’alimentation contribue pour 0,5 point à la hausse moyenne des prix sur l’année.

- Source : Insee, Indices annuels moyens des prix à la consommation.

graphiqueFigure 3 – Contributions des grands postes de consommation à l’évolution des prix en moyenne annuelle à La Réunion

- Lecture : En 2018, à La Réunion, l’alimentation contribue pour 0,5 point à la hausse moyenne des prix sur l’année.

- Source : Insee, Indices annuels moyens des prix à la consommation.

Des écarts d’inflation qui se creusent en 2022 et surtout en 2023

La mesure de l’inflation repose sur un panier de biens et services qui représente la consommation moyenne des ménages. En raison des différences dans la structure de leur consommation, les ménages ne sont pas tous exposés de la même manière à une hausse des prix (figure 4). Ainsi, ceux consommant plus que la moyenne des produits dont les prix augmentent de manière importante seront davantage exposés à l’inflation.

Trois facteurs influencent particulièrement le niveau d’inflation subi par les ménages entre 2017 et 2023 à autres caractéristiques égales (pour comprendre) : l’âge de la personne de référence du ménage, le niveau de vie du ménage et le statut sous lequel il occupe son logement (locataire ou propriétaire).

Toutefois, les écarts d’inflation selon ces catégories de ménages apparaissent particulièrement faibles entre 2017 et 2021 (± 0,3 point par rapport à l’inflation moyenne), hormis en 2020 où l’augmentation des prix des produits alimentaires (+1,2 %) est défavorable aux plus âgés et aux plus modestes.

En revanche, dès 2022, avec l’accélération de l’inflation, des écarts apparaissent selon le statut d’occupation (-0,6 point par rapport à l’inflation moyenne pour les locataires) (figure 5). C’est surtout en 2023 que les écarts sont importants selon l’âge de la personne de référence du ménage (jusqu’à +1,1 point d’inflation soit +35 % par rapport à l’inflation moyenne) ou le niveau de vie du ménage (jusqu’à +0,7 point d’inflation soit +21 %).

tableauFigure 4a – Poids des différents postes dans la consommation des ménages selon l’âge et le niveau de vie des ménages à La Réunion en 2023Âge de la personne de référence du ménage

| Poste de consommation | Moins de 30 ans | 30-44 ans | 45-59 ans | 60-74 ans | 75 ans ou plus |

|---|---|---|---|---|---|

| Alimentation | 13 | 12 | 16 | 19 | 24 |

| Énergie | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |

| Produits manufacturés | 34 | 28 | 26 | 24 | 24 |

| Services | 44 | 51 | 49 | 48 | 44 |

| Tabac | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Lecture : En 2023, à La Réunion, les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans consacrent 13 % de leur budget à l’alimentation.

- Source : Insee, enquête Budget de famille 2017, Indices annuels moyens des prix à la consommation 2023.

graphiqueFigure 4a – Poids des différents postes dans la consommation des ménages selon l’âge et le niveau de vie des ménages à La Réunion en 2023Âge de la personne de référence du ménage

- Lecture : En 2023, à La Réunion, les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans consacrent 13 % de leur budget à l’alimentation.

- Source : Insee, enquête Budget de famille 2017, Indices annuels moyens des prix à la consommation 2023.

tableauFigure 5 – Écarts à l’inflation annuelle moyenne selon la catégorie de ménages à La Réunion en 2023

| Caractéristiques | Écarts à l’inflation annuelle moyenne | |

|---|---|---|

| Âge | Moins de 30 ans | -0,2 |

| 30-44 ans | -0,3 | |

| 45-59 ans | -0,1 | |

| 60-74 ans | 0,4 | |

| 75 ans ou plus | 1,1 | |

| Quintile du niveau de vie1 | 1er | 0,7 |

| 2e | 0,2 | |

| 3e | -0,1 | |

| 4e | -0,5 | |

| 5e | -0,1 | |

- 1. Quintile du niveau de vie.

- Lecture : En 2023, à La Réunion, les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans subissent une inflation inférieure de 0,2 point à l’inflation annuelle moyenne constatée en 2023. Les ménages faisant partie des 20 % de ménages au niveau de vie le plus faible (1er quintile) supportent une inflation supérieure de 0,7 point à l’inflation moyenne.

- Source : Insee, enquête Budget de famille 2017 et Indices annuels moyens des prix à la consommation 2023.

graphiqueFigure 5 – Écarts à l’inflation annuelle moyenne selon la catégorie de ménages à La Réunion en 2023

- 1. Quintile du niveau de vie.

- Lecture : En 2023, à La Réunion, les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans subissent une inflation inférieure de 0,2 point à l’inflation annuelle moyenne constatée en 2023. Les ménages faisant partie des 20 % de ménages au niveau de vie le plus faible (1er quintile) supportent une inflation supérieure de 0,7 point à l’inflation moyenne.

- Source : Insee, enquête Budget de famille 2017 et Indices annuels moyens des prix à la consommation 2023.

Les plus âgés davantage impactés par l’inflation en 2023

Les ménages âgés de 60 ans ou plus, notamment ceux de 75 ans ou plus, subissent une inflation plus marquée en 2023 par rapport à la moyenne des ménages (respectivement +0,4 point et +1,1 point par rapport à l’inflation moyenne de +3,1 %). Pour les jeunes ménages de moins de 30 ans, l’inflation est légèrement moindre qu’en moyenne (-0,2 point).

Les habitudes de consommation varient significativement selon l’âge (figure 4). Les ménages de 75 ans ou plus consacrent une part nettement plus importante de leur budget qu’en moyenne à l’alimentation (24 % contre 15 %), et une part moins élevée aux produits manufacturés (24 % contre 27 %). Au contraire, les dépenses des jeunes de moins de 30 ans sont relativement plus importantes pour les produits manufacturés (35 % contre 27 %). Ces dépenses sont en revanche relativement faibles pour l’alimentation (13 %). La part des dépenses relatives aux services, majoritaire chez les trentenaires (51 %), diminue progressivement pour atteindre 44 % chez les ménages de 75 ans ou plus.

Ainsi, dans un contexte de forte hausse des prix de l’alimentaire, les seniors sont plus impactés par l’inflation. Les ménages les plus jeunes, dont le panier de consommation est davantage orienté vers des produits à l’inflation plus modérée, subissent une inflation moins élevée que la moyenne.

Au total, 70 % des ménages seniors connaissent une inflation supérieure à la moyenne en 2023, contre seulement 43 % des plus jeunes. Ainsi, tous les seniors ne sont pas touchés par une hausse de prix plus élevée : leurs habitudes de consommations sont en effet très variées, et bien plus différenciées que celles des jeunes.

Les ménages modestes bien plus confrontés à l’inflation en 2023

Les 20 % de ménages dont le niveau de vie est le plus faible subissent en 2023 une inflation bien plus marquée qu’en moyenne (+0,7 point). Dans le même temps, les 20 % les plus aisés sont exposés à une inflation similaire à la moyenne des ménages. En effet, les ménages les plus modestes consacrent une part deux fois plus importante que les plus aisés aux dépenses alimentaires, dont les prix augmentent fortement en 2023 : elles constituent 21 % de leur budget total. À l’inverse, les plus aisés, qui consacrent une part plus importante de leur budget que la moyenne des ménages aux services (54 % contre 49 %), sont moins affectés par l’inflation, en raison d’une hausse de prix plus contenue de ce poste (+1,6 %). Plus globalement, les ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté subissent également une inflation plus importante que la moyenne des ménages (+0,4 point).

Un autre facteur de différences dans l’exposition à l’inflation est la part des dépenses pré-engagées dans le budget des ménages. Ces dépenses sont engagées par un contrat ou abonnement : elles regroupent notamment les dépenses en loyer, les abonnements, les assurances et les frais de logement, mais ne comprennent pas les produits alimentaires et les carburants. Elles accélèrent fortement en 2023 (+3,7 %), après une hausse plus modérée en 2022 (+1,7 %), et entre 2018 et 2021 (entre 0,9 % et 1,1 % par an).

Les dépenses pré-engagées représentent une part plus importante du budget des ménages pauvres : 37 % contre 25 % pour les ménages les plus aisés [Chaussy et Merceron, 2020 ; pour en savoir plus (4)]. Ainsi, les plus modestes disposent de moins de marges pour ajuster leur consommation face à l’inflation. Cette situation de vulnérabilité budgétaire renforce leurs difficultés à absorber les hausses de prix relatives à des postes essentiels comme l’alimentation ou l’énergie.

Les propriétaires font davantage face à l’inflation en 2022

Depuis 2017, les locataires et les propriétaires subissent une inflation sensiblement comparable, sauf en 2022. Cette année-là, la forte hausse des prix de l’énergie pénalise davantage les propriétaires : ils subissent une inflation supérieure de 0,4 point à l’inflation moyenne, tandis que c’est l’inverse pour les locataires (-0,6 point).

En effet, les propriétaires consacrent une part plus importante de leur budget aux dépenses en énergie (9 % contre 7 % pour les locataires). Ils consomment ainsi 20 % d’électricité et de gaz de plus que les locataires. Possédant plus souvent une voiture, ils dépensent également 42 % de carburants en plus, dont les prix augmentent fortement en 2022 (+23 %). Les locataires quant à eux dépensent davantage que les propriétaires en services (51 % de leur budget contre 47 %).

Encadré 1 – En 2024, une inflation annuelle moyenne plus élevée à La Réunion qu’au niveau national

En 2024, l’inflation ralentit : elle s’élève à 2,8 % en moyenne sur l’année à La Réunion et à 2 % au niveau national. Ainsi, pour la première fois depuis 2017, l’inflation en moyenne annuelle est supérieure sur l’île.

Au niveau national, l’inflation décélère nettement dès le début de l’année 2024. Cela ne se produit que plus tardivement sur l’île, où l’inflation reste supérieure à 4 % au premier trimestre puis à 3 % au deuxième trimestre. En effet, la hausse des prix des produits alimentaires, notamment ceux des produits frais, demeure importante pendant plusieurs mois en raison notamment du cyclone Belal qui touche l’île en début d’année. Les prix de l’alimentaire augmentent de 5,4 % en moyenne en 2024 ; l’alimentation contribue ainsi pour 0,9 point à l’inflation. Ce sont toutefois les services qui contribuent le plus à l’inflation en 2024, pour 1,4 point, malgré une augmentation plus ténue de leurs prix (+3,1%) ; ce poste représente en effet la moitié des dépenses des ménages réunionnais.

Encadré 2 – Partenariat

Cette étude a été réalisée en partenariat entre l’Insee et l’Observatoire des prix, des marges et des revenus de La Réunion (OPMR).

Pour comprendre

L’Indice des prix à la consommation repose sur un ensemble d’indices de prix élémentaires, chacun correspondant à l’évolution des prix mesurée pour un groupe de produits particuliers (par exemple les vêtements). Chaque indice élémentaire contribue au calcul de l’indice d’ensemble, en proportion du poids des dépenses que les ménages consacrent au groupe de produits qu’il représente.

Pour chaque catégorie de ménages, un indice de prix est calculé de la façon suivante : on applique aux indices de prix élémentaires la structure de consommation de la catégorie considérée. Seules les différences par rapport à la structure de consommation moyenne des ménages sont donc prises en compte.

Dans le présent exercice, les indices élémentaires considérés sont ceux correspondant à une décomposition de la consommation en 93 classes (par exemple « pain et céréales », « vêtements », « achat de véhicules », « services médicaux »). Ainsi, à partir de l’enquête Budget des familles 2017, ces coefficients catégoriels sont calculés en rapportant le poids des dépenses d’une classe de consommation donnée pour une catégorie de ménages au poids des dépenses de la même classe de consommation pour l’ensemble des ménages.

L’indice catégoriel pour une catégorie donnée de ménages est alors la somme des produits des coefficients catégoriels et de l’indice des prix pour chaque classe de consommation. Les cinq postes de consommation présentés dans cette étude sont les mêmes que ceux que l’Insee diffuse chaque mois dans sa publication relative à l’indice des prix à la consommation des ménages à La Réunion.

Plusieurs types de catégories de ménages ont été considérés : la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence, son âge, son niveau de vie (revenu par unité de consommation), le statut d’occupation du logement (locataire ou propriétaire), le nombre d’enfants ou la composition familiale. Une analyse économétrique basée sur un modèle individuel (niveau ménage) sur les années 2017 à 2023 a été menée pour déterminer les variables explicatives des différentiels d’inflation. Trois catégories ressortent significativement : l’âge, le niveau de vie et le statut d’occupation. Les résultats associés sont donc présentés dans cette étude.

Le poids des différentes consommations élémentaires est tiré des comptes nationaux annuels de l’année N-2 pour les calculs d’indice de l’année N. Pour chacune des catégories considérées de ménages, le poids des consommations élémentaires issu des comptes nationaux est modulé en fonction de son profil de consommation tel qu’il est mesuré dans l’enquête Budget de famille 2017.

Les poids catégoriels sont actualisés annuellement conformément à la mise à jour annuelle des poids d’ensemble fondée sur les comptes nationaux. Le raccord entre les données de l’enquête Budget de famille et les données de l’indice des prix à la consommation des ménages est réalisé au niveau 3 de la nomenclature des fonctions de consommation COICOP (identifiant à 4 chiffres soit 93 classes).

Les évolutions des prix sont calculées sur les indices annuels moyens. L’inflation pour 2018 correspond donc à l’évolution des prix entre leur niveau moyen de 2018 et celui de 2017.

Définitions

Les unités de consommation sont généralement calculées selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée qui attribue 1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.

La personne de référence du ménage est le principal apporteur de ressources. Lorsqu’il y a plusieurs principaux apporteurs de ressources, elle est en priorité l’actif, le retraité, puis l’autre inactif. À statut égal, la personne de référence est la personne la plus âgée.

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Le niveau de vie est donc le même pour toutes les personnes d’un même ménage.

Les quintiles de niveau de vie sont les valeurs qui répartissent les ménages en cinq groupes selon leur niveau de vie. Par exemple, le premier quintile de niveau de vie correspond aux 20 % des ménages dont le niveau de vie est le plus faible (ménages les plus modestes), et le cinquième quintile de niveau de vie aux 20 % des ménages dont le niveau de vie est le plus élevé (ménages les plus aisés).

Les dépenses pré-engagées sont des dépenses engagées par un contrat ou abonnement. Elles recouvrent des dépenses d’électricité, d’eau, d’assurances et de services financiers, de télécommunications et de cantine. Elles n’intègrent pas en particulier les dépenses alimentaires et les dépenses en carburant.

Pour en savoir plus

(1) Retrouver davantage de données associées à cette publication en téléchargement.

(2) Insee, « Début 2023, les écarts d’inflation entre les ménages sont accentués par la forte hausse des prix de l’alimentation et de l’énergie », in « Note de conjoncture », mars 2023.

(3) Insee, « Selon leurs dépenses d’énergie et d’alimentation, certaines catégories de ménages sont exposées à une inflation apparente pouvant différer de plus d’un point par rapport à la moyenne », in « Note de conjoncture », juin 2022.

(4) Chaussy C., Merceron S., « Enquête Budget des familles 2017 à La Réunion - Plus d’un tiers des dépenses pré-engagées pour une majorité de ménages », Insee Analyses Réunion no 47, septembre 2020.