Insee Analyses Occitanie ·

Avril 2024 · n° 148

Insee Analyses Occitanie ·

Avril 2024 · n° 148 Le Tarn : un département traditionnellement industriel et agricole, sous l’influence

de Toulouse à l’ouest

Le Tarn : un département traditionnellement industriel et agricole, sous l’influence

de Toulouse à l’ouest

Depuis 2000, la population augmente fortement dans le Tarn en raison de l’attractivité du département. L’ouest bénéficie de la proximité de la métropole toulousaine. L’installation de jeunes actifs et de familles limite le vieillissement de la population. Les niveaux de vie sont plus élevés dans la partie tarnaise de l’aire d’attraction de Toulouse, et dans une moindre mesure dans l’aire d’Albi, que dans le reste du département. L’emploi progresse peu dans le Tarn. L’industrie reste importante, notamment dans les aires de Graulhet et de Lacaune. Les actifs résidents sont de plus en plus nombreux à travailler hors du département, contribuant à la saturation des axes à destination de l’agglomération toulousaine.

- La population augmente fortement depuis 2000

- L’influence de Toulouse porte la croissance démographique à l’ouest

- L’arrivée de jeunes ménages atténue le vieillissement de la population

- Une industrie encore très présente et une riche tradition agricole

- L’emploi progresse peu dans le département

- Des niveaux de vie très hétérogènes au sein du département

- Encadré 1 : Le Tarn accueille de nombreux étudiants

- Encadré 2 : Un habitat consommateur d’espace et des déplacements qui s’amplifient

La population augmente fortement depuis 2000

Au 1er janvier 2024, 398 800 personnes habitent dans le Tarn, cinquième département le plus peuplé d’Occitanie. Après 30 ans de stabilité entre 1970 et 2000, la population augmente de 0,7 % par an en moyenne entre 2000 et 2015, soit 2 700 habitants supplémentaires chaque année. Le rythme ralentit sur la période récente, comme dans l’ensemble de l’Occitanie : +0,3 % par an entre 2015 et 2024, soit 1 400 habitants supplémentaires chaque année. La population augmente désormais exclusivement grâce aux migrations. En effet, les arrivées sont plus nombreuses que les départs, alors qu’à l’inverse, le nombre de naissances est inférieur à celui des décès depuis 2012.

Si les tendances récentes se poursuivaient, la population continuerait de croître jusqu’en 2070 : +1 100 habitants par an jusqu’en 2040, +700 entre 2040 et 2050, puis la population augmenterait très faiblement.

Le Tarn est un département principalement rural. Il comporte quelques villes assurant l’accès aux principaux services. Albi (49 700 habitants) et Castres (42 700 habitants) sont les deux principales communes du département. Six autres communes dépassent 9 000 habitants : Gaillac, Graulhet, Lavaur, Mazamet, Carmaux et Saint-Sulpice-la-Pointe.

L’influence de Toulouse porte la croissance démographique à l’ouest

L’attraction de l’agglomération toulousaine se renforce dans l’ouest du Tarn où la population augmente rapidement sur les vingt dernières années. La partie tarnaise de l’aire d’attraction de la ville de Toulouse (AAV), composée de 44 communes, gagne +1,8 % habitants par an entre 1999 et 2021, contre +0,6 % dans le département.

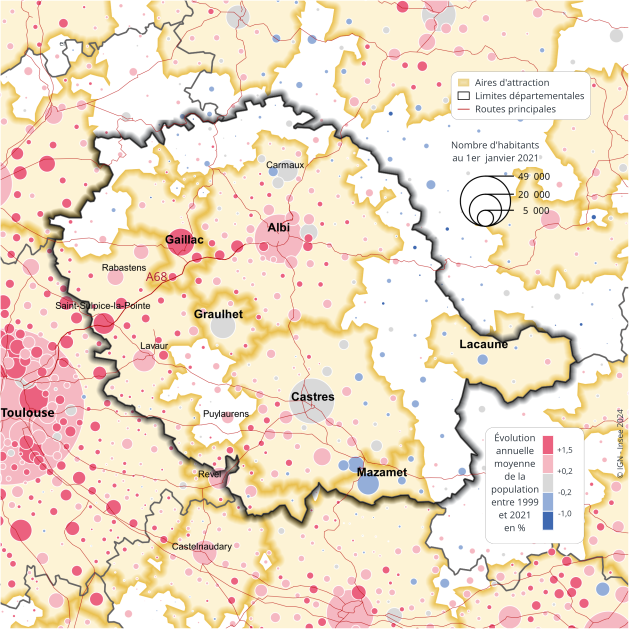

La population progresse particulièrement tout le long de l’axe Toulouse-Albi, où l’autoroute A68 a été mise en service par tronçons successifs entre 1973 et le début des années 2000. Elle augmente fortement depuis 1999 dans l’AAV de Gaillac (+1,5 % par an) et plus faiblement dans celle d’Albi (+0,6 % par an) (figure 1).

graphiqueFigure 1 – Population municipale au 1er janvier 2021 et évolution annuelle moyenne entre 1999 et 2021

- Note : les données détaillées de la carte sont disponibles dans le fichier de données à télécharger.

- Sources : Insee, recensements de la population 1999 et 2021.

Sur la dernière période, entre 2015 et 2021, les populations des AAV traversées par l’A68 (la partie tarnaise de l’AAV de Toulouse, les AAV de Gaillac et d’Albi) croissent toujours mais à un rythme ralenti. La densification s’étend désormais à des espaces plus éloignés. Après la partie tarnaise de l’aire de Toulouse, l’AAV de Graulhet, restée pendant longtemps en marge de la croissance, est celle où le nombre d’habitants progresse le plus vite entre 2015 et 2021 (+0,8 % par an). Après 40 années de stabilité de la population, l’agglomération de Castres renoue avec la croissance démographique entre 2015 et 2021 (+0,4 % par an sur la période contre +0,2 % pour celle d’Albi).

Tout le département ne profite pas de cet essor démographique. Les territoires montagneux du Sidobre au nord-est de Castres ainsi que les monts de Lacaune et la Montagne noire au sud de Mazamet continuent de perdre des habitants.

Les prix de l’immobilier, moins élevés qu’en Haute-Garonne contribuent à l’attractivité du Tarn. La proximité de Toulouse renchérit le marché dans l’ouest du département. Le prix médian des maisons anciennes est ainsi deux fois plus élevé dans la communauté de communes Tarn-Agout que dans la communauté d’agglomération (CA) de Castres-Mazamet en 2022. Le prix médian des maisons anciennes dans la CA Gaillac-Graulhet reste cependant inférieur à celui observé dans d’autres territoires à distance équivalente de Toulouse par exemple dans la CA du Grand Montauban.

L’arrivée de jeunes ménages atténue le vieillissement de la population

L’installation massive de jeunes ménages contribue au rajeunissement de la population résidente. 28 % des arrivants sont âgés de 25 à 39 ans et 18 % sont mineurs. En 2019, 3 600 personnes âgées de 25 à 39 ans s’installent dans le département et 2 500 en partent à destination d’un autre département français (figure 2). Comme dans d’autres départements principalement ruraux, les jeunes de 18 à 24 ans quittant le territoire sont plus nombreux que ceux s’y installant.

tableauFigure 2 – Bilan migratoire sur un an par classe d’âge

| Classe d’âge | Arrivées | Départs | Solde |

|---|---|---|---|

| 1 à 17 ans | 2 294 | -1 277 | 1 017 |

| 18 à 24 ans | 2 764 | -3 422 | -659 |

| 25 à 39 ans | 3 553 | -2 505 | 1 047 |

| 40 à 64 ans | 2 885 | -1 727 | 1 157 |

| 65 ans ou plus | 1 174 | -817 | 358 |

- Champ : Mobilités internes à la France.

- Source : Recensement de la population 2020.

graphiqueFigure 2 – Bilan migratoire sur un an par classe d’âge

- Champ : Mobilités internes à la France.

- Source : Recensement de la population 2020.

À l’ouest du département, dans l’aire d’influence de Toulouse, s’installent beaucoup de jeunes ménages : un tiers des nouveaux arrivants sont des actifs âgés de 25 à 39 ans. Souvent cadres ou exerçant une profession intermédiaire, ils travaillent principalement dans la métropole toulousaine. L’AAV de Castres attire aussi de nombreux jeunes. Plus d’un quart des nouveaux arrivants sont âgés de 25 à 39 ans. L’aire de Graulhet et dans une moindre mesure celle de Gaillac se démarquent par une entrée plus importante d’employés ou d’ouvriers. L’aire d’Albi attire des étudiants qui constituent presque un entrant sur quatre (encadré 1).

Ces arrivées de jeunes ménages ne permettent pas de compenser totalement la baisse de la natalité. Ainsi, le nombre de naissances annuel est passé de 3 939 en 2012 à 3 383 en 2022, induisant une diminution des effectifs scolaires dans le premier degré de plus de 7 % entre 2015 et 2022.

Au total, la population du Tarn est relativement âgée. Ainsi, 26 % des Tarnais ont 65 ans ou plus contre 20 % en France métropolitaine. Cependant, cette part est plus faible que dans les départements principalement ruraux d’Occitanie, exception faite du Tarn-et-Garonne. La population est plus âgée au sud et à l’est du département ainsi que dans les communes hors influence des villes. Dans l’aire de Castres, 118 personnes sont âgées de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans. Cet indicateur de vieillissement est plus faible dans l’aire de Gaillac (99) et encore plus dans la partie tarnaise de celle de Toulouse (83) (figure 3).

tableauFigure 3 – Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 de moins de 20 ans par aire d’attraction des villes

| Aire d’attraction des villes | Personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 de moins de 20 ans |

|---|---|

| AAV de Toulouse* | 83 |

| AAV de Gaillac | 99 |

| AAV de Graulhet | 110 |

| AAV de Revel* | 115 |

| Tarn | 117 |

| AAV de Castres | 118 |

| AAV d’Albi | 119 |

| Communes hors AAV | 166 |

| AAV de Mazamet* | 173 |

| AAV de Lacaune* | 173 |

- *Partie tarnaise de l’aire d’attraction des villes.

- Source : Recensement de la population 2020.

graphiqueFigure 3 – Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 de moins de 20 ans par aire d’attraction des villes

- *Partie tarnaise de l’aire d’attraction des villes.

- Source : Recensement de la population 2020.

Selon les dernières projections de population, plus d’un habitant sur trois serait âgé de 65 ans ou plus en 2070. Les premières générations nombreuses du baby-boom, nées après 1946, dépassent progressivement les 75 ans. À partir de 2030, le nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus devrait croître fortement. L’accompagnement des seniors dépendants nécessitera des moyens supplémentaires. L’équipement en établissements d’hébergement est dans la moyenne nationale (145 places en Ehpad pour 1 000 personnes âgées de 75 ans ou plus contre 143 en France métropolitaine en 2019). L’accessibilité à un médecin généraliste constitue déjà un enjeu fort, dans un département faiblement doté, avec 138 médecins généralistes pour 100 000 habitants contre 147 en moyenne en France. Les médecins spécialistes sont encore moins nombreux qu’en moyenne nationale (149 médecins spécialistes pour 100 000 habitants contre 194 en moyenne en France métropolitaine). La question du renouvellement des médecins est prégnante : un tiers d’entre eux, généralistes comme spécialistes, ont au moins 60 ans.

Une industrie encore très présente et une riche tradition agricole

L’industrie du Tarn s’est développée autour des mines de charbon à Carmaux, de l’industrie textile, de la mégisserie et de la maroquinerie dans les villes de Graulhet, Castres et Mazamet et de l’industrie du cuivre à Durfort. En 1975, 39 000 emplois relevaient de l’industrie, soit 32 % des emplois du département. La fermeture des mines et la délocalisation des industries textiles font régresser ce secteur : l’emploi industriel diminue de 1,5 % par an entre 1991 et 2022, soit la plus forte baisse des départements d’Occitanie. Néanmoins, l’industrie conserve un poids économique important avec 19 000 emplois en 2022, soit 13 % des emplois du département contre 10 % en Occitanie.

L’industrie agroalimentaire est bien représentée et souvent adossée à la production agricole et au savoir-faire locaux : caves viticoles coopératives autour de Gaillac, abattoir de Castres, ateliers de salaison à Lacaune… Les industries chimiques et pharmaceutiques sont portées par les Laboratoires Pierre Fabre, implantés dans le Tarn depuis leur création au milieu du XXe siècle. Ils constituent le principal employeur industriel du département avec plusieurs établissements situés au sud du département, dont le principal à Cambounet-sur-le-Sor. Par ailleurs, la métallurgie et l’industrie textile restent des spécificités du département. L’industrie du cuir et de la chaussure réoriente ses activités vers le marché du luxe.

Les territoires sont fortement spécialisés. Le travail du cuir reste important dans l’aire de Graulhet. L’agroalimentaire est fortement implantée dans l’aire de Lacaune. L’aire de Castres bénéficie de l’implantation à la fois d’industries pharmaceutiques et d’industries agroalimentaires (figure 4).

tableauFigure 4 – Part de l’agriculture et de l’industrie dans l’ensemble des emplois (%)

| Aire d’attraction des villes | Agriculture | Industrie |

|---|---|---|

| AAV traversées par l’A68 (Toulouse,Gaillac, Albi)* | 4,2 | 11,0 |

| Communes hors AAV | 18,4 | 11,5 |

| Tarn | 5,2 | 13,4 |

| AAV de Castres et Mazamet* | 4,1 | 15,5 |

| AAV de Revel* | 8,0 | 17,2 |

| AAV de Graulhet | 2,9 | 26,2 |

| AAV de Lacaune* | 11,9 | 31,1 |

- *Partie tarnaise de AAV.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

graphiqueFigure 4 – Part de l’agriculture et de l’industrie dans l’ensemble des emplois (%)

- *Partie tarnaise de AAV.

- Source : Insee, recensement de la population 2020.

Le Tarn reste un département agricole même si le secteur ne génère plus que 4 % des emplois en 2022 contre 17 % en 1975. L’activité des 5 000 exploitations agricoles est diversifiée. Les grandes cultures côtoient l’élevage dans les plaines et les coteaux de l’ouest du département. La viticulture est installée au cœur du vignoble de Gaillac et l’élevage est majoritaire à l’est et au sud. Comme ailleurs, le nombre d’exploitations diminue et leur taille augmente. Ainsi, le nombre d’exploitations a diminué de 17 % entre 2010 et 2020.

Pour élargir leurs débouchés, les agriculteurs développent la vente en circuit court : un sur quatre y recourt en 2020. L’agriculture biologique est peu développée avec seulement 12 % des surfaces agricoles en bio ou en cours de conversion en 2022, soit le taux le plus bas de la région après les Hautes-Pyrénées.

Les cultures sont de plus en plus gourmandes en eau en raison du changement climatique. En 2020, 6 % des surfaces agricoles sont irriguées. Les deux tiers des surfaces irriguées sont destinées à la production de maïs ou de soja.

L’emploi progresse peu dans le département

Le nombre d’emplois a moins augmenté que celui d’actifs occupés résidant dans le département. En 2020, le Tarn offre 91 emplois pour 100 actifs occupés, contre 96 pour 100 en 1990. Ainsi, 15 % des personnes en emploi, soit 22 200 Tarnais, travaillent hors du département, principalement dans l’agglomération toulousaine (encadré 2). Plus de la moitié habitent dans la partie tarnaise de l’AAV de Toulouse. Le nombre d’actifs travaillant dans le département sans y résider est bien inférieur (8 200). Le nombre d’emplois baisse dans l’agriculture et dans l’industrie ; il augmente dans le secteur tertiaire. En 2022, 76 % des emplois tarnais relèvent du tertiaire. Outre le conseil départemental et les principales communes, les principaux employeurs relèvent de la sphère hospitalière : hôpital du Pays d’Autan, centre hospitalier d’Albi, Fondation Bon Sauveur d’Alby…

Le tissu économique du Tarn se caractérise par un maillage important de petits établissements. Les trois quarts des établissements avec salariés emploient de une à neuf personnes, le Tarn est ainsi le 2e département d’Occitanie après le Gers et le 12e département français pour la part des petits établissements. Cette caractéristique concerne également le secteur industriel où 70 % des établissements emploient de un à neuf salariés.

L’emploi touristique représente 4,9 % de l’emploi marchand du département : c’est le département le moins touristique d’Occitanie. L’offre d’hébergement touristique est faible avec seulement 74 hôtels et 52 campings. Pourtant le patrimoine culturel est riche de la Cité épiscopale d’Albi classée au patrimoine mondial de l’Unesco et de la présence de trois Grands Sites Occitanie : « Albi, Vallée du Tarn », « Cordes-Sur-Ciel et Cités médiévales » et « Aux sources du Canal du Midi ». Le tourisme vert et sportif pourrait se développer dans la forêt de Grésigne au nord, dans le Parc naturel régional du Haut-Languedoc au sud-est et dans la Montagne noire au sud.

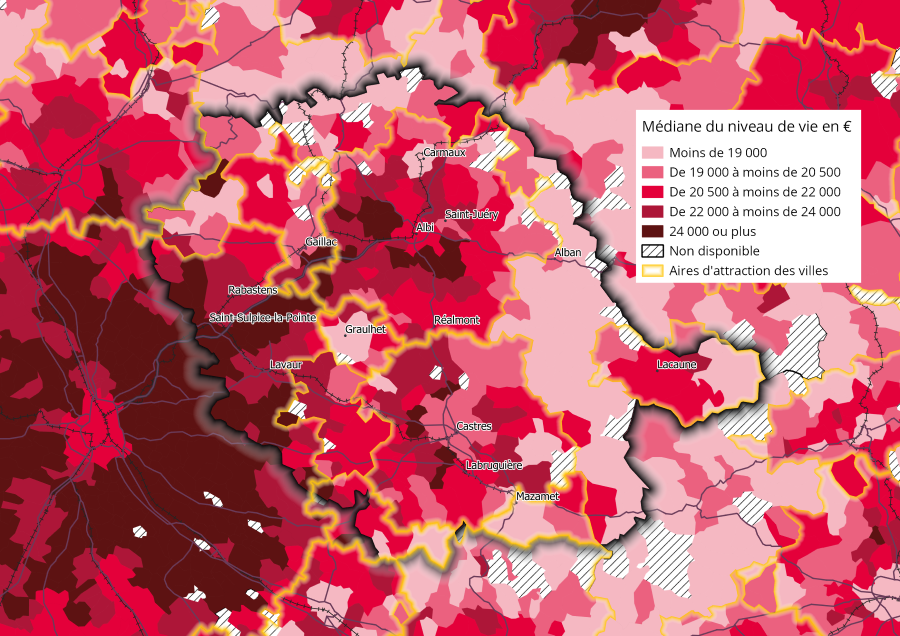

Des niveaux de vie très hétérogènes au sein du département

Légèrement supérieur au niveau national, le taux de chômage (7,8 % en 2022) est inférieur à la moyenne régionale. Dans le Tarn, en 2021, la moitié des habitants ont un niveau de vie inférieur à 21 730 € par an, soit 1 350 € de moins que le niveau de vie médian en France métropolitaine (figure 5). Il est plus élevé pour les habitants résidant dans la partie tarnaise de l’AAV de Toulouse et dans une moindre mesure dans l’aire d’Albi. Les niveaux de vie des habitants des aires de Graulhet, de Mazamet et de ceux vivant dans les communes hors influence des pôles sont les plus faibles. Dans les aires de Castres, de Gaillac et de Lacaune, ils sont proches du niveau médian du département.

La pauvreté est peu présente dans la partie tarnaise de l’aire de Toulouse mais fréquente dans les aires de Mazamet, de Graulhet et hors attraction des villes. Un habitant de la partie tarnaise de l’aire toulousaine sur dix vit en dessous du seuil de pauvreté, soit avec 1 158 € ou moins par mois pour une personne seule. Dans les aires de Mazamet, de Graulhet et hors attraction des villes, deux habitants sur dix vivent en dessous de ce seuil. Au sein des villes, le département abrite onze quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) où se concentrent les populations les plus précaires. Avant redéfinition de leur contour, ils représentent 5 % de la population du département et sont situés dans les agglomérations d’Albi, de Carmaux, de Castres, de Graulhet, de Gaillac et de Mazamet. Dans ces quartiers, le niveau de vie médian est très faible : 13 550 € par an en 2021. La moitié des habitants des QPV du Tarn sont pauvres. Le QPV Cantepau à Albi figure parmi les dix QPV les plus pauvres de France métropolitaine : deux tiers de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

graphiqueFigure 5 – Niveau de vie médian par commune en 2021

- Note : les données détaillées de la carte sont disponibles dans le fichier de données à télécharger.

- Champ : Ménages fiscaux - hors communautés et sans abris.

- Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2021.

Encadré 1 : Le Tarn accueille de nombreux étudiants

8 000 étudiants sont inscrits en formation supérieure dans le Tarn en 2022-2023, principalement dans les agglomérations d’Albi et de Castres.

L’offre de formation de l’agglomération d’Albi attire au-delà du département. Les 6 500 étudiants disposent d’une offre variée : Institut national universitaire Champollion, école des mines d’Albi-Carmaux, Institut de formation aux métiers de la santé… Ainsi, 8 % des Albigeois sont étudiants, une proportion élevée pour une ville de cette taille. À titre de comparaison, seuls 5 % des habitants sont étudiants à Montauban, ville légèrement plus grande.

De même, le pôle d’enseignement supérieur de Castres-Mazamet accueille 1 300 étudiants dans 20 établissements dont une antenne de l’université Paul Sabatier de Toulouse.

Proposés dans différentes villes du département, les BTS accueillent plus de 200 étudiants.

Encadré 2 : Un habitat consommateur d’espace et des déplacements qui s’amplifient

Dans le Tarn, l’habitat individuel domine fortement : huit logements sur dix sont des maisons. Les résidences principales sont souvent sous-occupées. Trois sur dix sont même en sous-occupation très accentuée. Ce sont principalement des logements construits avant 1990 et habités par des personnes de 60 ans ou plus. La consommation d’espace est élevée au regard du nombre de nouveaux ménages.

Entre 2010 et 2020, chaque nouveau logement consomme 939 m² pour l’habitat en moyenne contre 560 m² en France de province.

L’éloignement des emplois génère de nombreux trajets motorisés. Une grande majorité des actifs tarnais utilisent la voiture ou la moto (85 %). Un quart des actifs travaillent à plus de 21 km de leur lieu de résidence. Parmi les actifs qui ont un emploi hors du département, les trois quarts, soit 16 400 personnes, travaillent en Haute-Garonne. Plus précisément, 13 200 sont en emploi dans l’agglomération de Toulouse. La moitié des actifs qui résident à l’ouest du Tarn, dans l’AAV de Toulouse, parcourent plus de 20 kilomètres pour se rendre à leur travail contre 8 kilomètres pour l’ensemble des actifs du département. Les flux de travailleurs sont importants sur l’A68 pour rejoindre la métropole et entraînent régulièrement la saturation de l’axe. Seuls 3 % des Tarnais utilisent les transports en commun pour se rendre au travail. Ceux qui travaillent à Toulouse les utilisent plus souvent : 19 % s’y rendent en train ou en bus. Cependant l’utilisation de la voiture reste prédominante, probablement en raison d’une offre insuffisante de transports.

Définitions

L’aire d’attraction d’une ville (AAV) définit l’étendue de son influence sur les communes environnantes, mesurée par les déplacements domicile-travail. Une aire est composée d’un pôle, défini à partir de critères de densité de population et d’emploi, et d’une couronne constituée des communes dont au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle.

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage (revenu à disposition pour consommer et épargner) divisé par le nombre d’unités de consommation (UC). Les UC permettent de tenir compte des économies d’échelle liées à la composition du ménage : une UC pour le premier adulte du ménage, 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Un logement est en situation de sous-occupation très accentuée s’il dispose d’au moins trois pièces en plus de celles correspondant à la situation d’occupation « normale ». Cette situation « normale » est établie par exemple à une pièce pour une personne seule (ou deux pièces si aucune ne fait plus de 25 m²), à deux pièces pour un couple sans enfant et à trois pièces pour un couple avec un enfant.

La consommation d’espace liée à l’habitat est définie comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés à usage d’habitat. S’appuyant sur le changement de destination des parcelles cadastrales dans les fichiers fonciers, cette consommation intègre en partie les aménagements, jardins, parkings et voiries associés.

Pour en savoir plus

(1) Ancelin G., Bonzi A., Costes B., et al., « Les dynamiques démographiques dans les départements d’Occitanie : populations légales au 1er janvier 2020 », Insee Dossier Occitanie, no 17, janvier 2023.

(2) Péalaprat C ., Raoui H., Soleilhavoup M., « D’ici 2070, l’Occitanie gagnerait 824 000 habitants », Insee Analyses Occitanie no 123, novembre 2022.

(3) Ouvrir dans un nouvel ongletFiche territoriale synthétique RA 2020 « Tarn », Agreste.