Insee Analyses Grand Est ·

Mars 2022 · n° 141

Insee Analyses Grand Est ·

Mars 2022 · n° 141 L’industrie et les transports routiers, principaux obstacles pour l’atteinte des Objectifs

de développement durable environnementaux

L’industrie et les transports routiers, principaux obstacles pour l’atteinte des Objectifs

de développement durable environnementaux

Le Grand Est, qui reste une grande région industrielle, est particulièrement concerné par les Objectifs de développement durable visant la protection de l’environnement. En effet, l’activité industrielle contribue largement à la forte consommation énergétique, aux importantes émissions de gaz à effet de serre et nuit à la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Ces pollutions sont aggravées notamment par la densité du trafic routier lié au transport des personnes et des marchandises et par l’agriculture intensive, tandis que l’artificialisation des sols réduit l’espace disponible pour les milieux naturels favorables à la biodiversité. Le Grand Est dispose donc de marges de progression importantes en matière de performances environnementales mais ne manque pas d’atouts, comme le développement rapide de la production d’énergies renouvelables et la richesse et la variété de ses espaces naturels.

Le développement durable vise autant la justice sociale, la croissance économique, la paix et la solidarité que la préservation de l’environnement, cette publication se concentrant sur ce dernier aspect. Le choix des indicateurs retenus dépend à la fois de leur pertinence, de leur disponibilité et de leur comparabilité territoriale. Le Tableau de bord Agenda 2030 en Grand Est contient des analyses plus complètes, couvrant l’ensemble des dimensions du développement durable, de nombreuses références complémentaires et une présentation détaillée des indicateurs utilisés et de leurs sources.

- L’artificialisation des sols reste plus rapide que la croissance de la population

- Régression des surfaces cultivées et des prairies, essor de l’agriculture biologique

- Des prélèvements en eau à usage industriel très élevés

- La place de plus en plus centrale du transport routier

- Les émissions régionales de gaz à effet de serre diminuent mais restent élevées

- La production d’énergie renouvelable : un quart de la consommation finale énergétique

- Encadré - L’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable

- Encadré - Partenariat

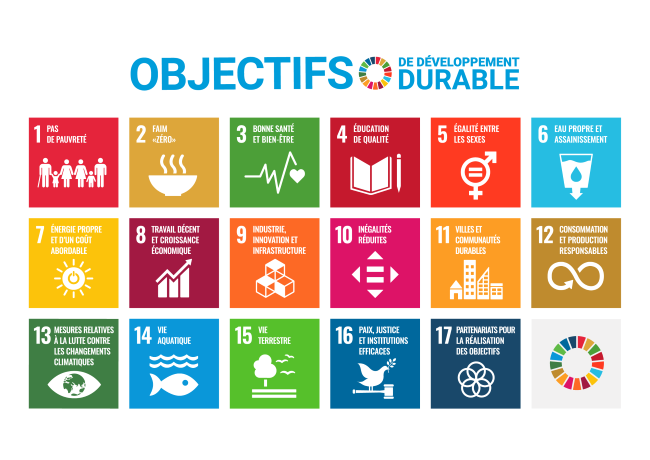

L’Agenda 2030 de l’Organisation des Nations Unies comporte 17 Objectifs de développement durable constituant un ambitieux programme pour une transition globale vers un nouveau mode de développement (encadré). La protection de l’environnement est l’une des thématiques du développement durable : usages et préservation des sols, gestion des ressources en eau, pollution de l’air et émissions de gaz à effet de serre, transition vers des modes de production et de consommation plus respectueux de l’environnement. Autant d’enjeux qui sont de plus en plus prégnants pour l’action publique, notamment à l’échelle territoriale.

L’artificialisation des sols reste plus rapide que la croissance de la population

Dans la région Grand Est, l’artificialisation des sols progresse à un rythme inférieur à la moyenne métropolitaine et ralentit depuis une dizaine d’années (figure 1). Elle continue cependant d’augmenter plus rapidement que la population, traduisant une utilisation non économe de l’espace urbanisé. Contenir l’artificialisation des sols permet de garantir une proportion suffisante d’espace dédié à la production agricole, notamment de ressources alimentaires, mais aussi au fonctionnement et à l’évolution naturelle des écosystèmes dans les forêts, les zones humides, les prairies et les zones de montagne. Ces espaces comportant une composante naturelle significative ne représentent plus aujourd’hui qu’environ la moitié du territoire de la région et sont un enjeu fort pour préserver la biodiversité.

tableauFigure 1 – Progression de l’artificialisation des sols depuis 1990

| Occitanie | Nouvelle-Aquitaine | France métropolitaine | Grand Est | Île-de-France | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

| 2000 | 108,8 | 106,8 | 104,8 | 103,0 | 103,0 |

| 2006 | 114,5 | 110,1 | 107,9 | 105,5 | 105,0 |

| 2012 | 118,8 | 115,3 | 111,0 | 107,8 | 106,2 |

| 2018 | 121,6 | 117,2 | 112,5 | 108,7 | 107,3 |

- Lecture : l’artificialisation des sols a progressé de 8,7 % dans le Grand Est depuis 1990, contre 12,5 % en France métropolitaine.

- Source : SDES, Corine Land Cover.

graphiqueFigure 1 – Progression de l’artificialisation des sols depuis 1990

- Lecture : l’artificialisation des sols a progressé de 8,7 % dans le Grand Est depuis 1990, contre 12,5 % en France métropolitaine.

- Source : SDES, Corine Land Cover.

Ainsi, les populations d’oiseaux communs, qui constituent un bon indicateur de l’état de la biodiversité ordinaire en raison de leur position élevée dans les réseaux trophiques et de leur grande variété d’exigences écologiques, diminuent fortement dans les milieux forestiers, agricoles ou les milieux bâtis. Seules les espèces généralistes sont en développement, indiquant une certaine banalisation des écosystèmes. Les espaces sous protection forte pour la biodiversité représentent 0,6 % du territoire régional en 2019, contre 1,4 % en France métropolitaine. La création du Parc national de forêts fin 2019 accroît cette proportion, qui atteint désormais un peu plus de 1 % du territoire régional.

Outre la préservation de la biodiversité, limiter l’artificialisation des sols permet de réduire les impacts des catastrophes naturelles, dont la fréquence pourrait augmenter du fait du dérèglement climatique. En effet, les sols artificialisés sont souvent imperméables, ce qui amplifie les phénomènes de ruissellement et donc le risque d’inondation.

Régression des surfaces cultivées et des prairies, essor de l’agriculture biologique

Dans la période récente, ce sont principalement des surfaces dévolues aux productions agricoles qui sont perdues au profit des surfaces artificialisées. Du fait de l’artificialisation mais aussi du développement des grandes cultures, la surface des prairies régresse au cours du 20e siècle. Cette diminution se poursuit ces vingt dernières années, la part de la surface toujours en herbe reculant de 29 % à 25 % de la surface agricole utile du Grand Est entre 2000 et 2017 (de 34 % à 32 % en France métropolitaine).

Dans le même temps, l’essor de l’agriculture biologique participe à la préservation des écosystèmes. Depuis le début du siècle, la part des surfaces agricoles du Grand Est cultivées en agriculture biologique augmente vivement, passant de moins de 1 % à 6 %. Cette proportion demeure toutefois inférieure de plus de deux points à la moyenne française, les zones de grandes cultures de l’ouest de la région étant encore peu concernées (figure 2). Ainsi, en moyenne de 2017 à 2019, 60 % des quantités de substances actives de produits phytosanitaires à usage agricole sont achetées dans les départements de la Marne, de l’Aube et de la Meuse. Ces substances organiques et chimiques ont un impact négatif sur la biodiversité et contribuent à la pollution des eaux.

tableauFigure 2 – Part des surfaces agricoles en agriculture biologique en 2019

| Code | Département | Part |

|---|---|---|

| 01 | Ain | 7,4 |

| 02 | Aisne | 1,5 |

| 03 | Allier | 4,8 |

| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 27,4 |

| 05 | Hautes-Alpes | 32,7 |

| 06 | Alpes-Maritimes | 21,4 |

| 07 | Ardèche | 23,0 |

| 08 | Ardennes | 5,3 |

| 09 | Ariège | 23,8 |

| 10 | Aube | 3,1 |

| 11 | Aude | 23,3 |

| 12 | Aveyron | 13,5 |

| 13 | Bouches-du-Rhône | 33,2 |

| 14 | Calvados | 7,5 |

| 15 | Cantal | 7,0 |

| 16 | Charente | 5,6 |

| 17 | Charente-Maritime | 4,1 |

| 18 | Cher | 4,3 |

| 19 | Corrèze | 5,4 |

| 21 | Côte-d'Or | 9,2 |

| 22 | Côtes-d'Armor | 7,5 |

| 23 | Creuse | 5,2 |

| 24 | Dordogne | 11,7 |

| 25 | Doubs | 6,0 |

| 26 | Drôme | 27,8 |

| 27 | Eure | 2,3 |

| 28 | Eure-et-Loir | 2,2 |

| 29 | Finistère | 7,5 |

| 2A | Corse-du-Sud | 20,1 |

| 2B | Haute-Corse | 11,7 |

| 30 | Gard | 21,9 |

| 31 | Haute-Garonne | 12,7 |

| 32 | Gers | 20,7 |

| 33 | Gironde | 11,2 |

| 34 | Hérault | 18,0 |

| 35 | Ille-et-Vilaine | 7,5 |

| 36 | Indre | 4,3 |

| 37 | Indre-et-Loire | 5,1 |

| 38 | Isère | 10,8 |

| 39 | Jura | 11,8 |

| 40 | Landes | 6,5 |

| 41 | Loir-et-Cher | 3,5 |

| 42 | Loire | 9,9 |

| 43 | Haute-Loire | 12,6 |

| 44 | Loire-Atlantique | 18,3 |

| 45 | Loiret | 2,7 |

| 46 | Lot | 10,0 |

| 47 | Lot-et-Garonne | 12,3 |

| 48 | Lozère | 17,8 |

| 49 | Maine-et-Loire | 11,0 |

| 50 | Manche | 7,3 |

| 51 | Marne | 1,9 |

| 52 | Haute-Marne | 6,8 |

| 53 | Mayenne | 6,6 |

| 54 | Meurthe-et-Moselle | 8,6 |

| 55 | Meuse | 4,7 |

| 56 | Morbihan | 7,9 |

| 57 | Moselle | 7,7 |

| 58 | Nièvre | 5,7 |

| 59 | Nord | 3,7 |

| 60 | Oise | 3,4 |

| 61 | Orne | 7,4 |

| 62 | Pas-de-Calais | 1,3 |

| 63 | Puy-de-Dôme | 6,1 |

| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 4,4 |

| 65 | Hautes-Pyrénées | 7,5 |

| 66 | Pyrénées-Orientales | 34,0 |

| 67 | Bas-Rhin | 9,8 |

| 68 | Haut-Rhin | 8,1 |

| 69 | Rhône | 11,3 |

| 70 | Haute-Saône | 13,1 |

| 71 | Saône-et-Loire | 3,6 |

| 72 | Sarthe | 5,4 |

| 73 | Savoie | 3,6 |

| 74 | Haute-Savoie | 4,9 |

| 75 | Paris | ns |

| 76 | Seine-Maritime | 2,1 |

| 77 | Seine-et-Marne | 4,1 |

| 78 | Yvelines | 7,1 |

| 79 | Deux-Sèvres | 7,6 |

| 80 | Somme | 1,4 |

| 81 | Tarn | 9,4 |

| 82 | Tarn-et-Garonne | 10,3 |

| 83 | Var | 31,0 |

| 84 | Vaucluse | 23,3 |

| 85 | Vendée | 9,8 |

| 86 | Vienne | 7,8 |

| 87 | Haute-Vienne | 9,1 |

| 88 | Vosges | 10,8 |

| 89 | Yonne | 11,5 |

| 90 | Territoire de Belfort | 6,5 |

| 91 | Essonne | 8,7 |

| 92 | Hauts-de-Seine | ns |

| 93 | Seine-Saint-Denis | 7,3 |

| 94 | Val-de-Marne | 6,8 |

| 95 | Val-d'Oise | 1,5 |

| 971 | Guadeloupe | 1,6 |

| 972 | Martinique | 2,7 |

| 973 | Guyane | 11,3 |

| 974 | La Réunion | 3,5 |

| 976 | Mayotte | 0,2 |

| Grand Est | 5,9 | |

| France | 8,3 | |

- ns : non significatif.

- Lecture : en 2019, moins de 2,6 % de la surface agricole du département de la Marne est certifiée « agriculture biologique » ou en cours de conversion.

- Champ : surface agricole utilisée des exploitations.

- Source : Agence Bio ; SSP.

graphiqueFigure 2 – Part des surfaces agricoles en agriculture biologique en 2019

- Lecture : en 2019, moins de 2,6 % de la surface agricole du département de la Marne est certifiée « agriculture biologique » ou en cours de conversion.

- Champ : surface agricole utilisée des exploitations.

- Source : Agence Bio ; SSP.

Globalement, depuis une vingtaine d’années, la qualité des eaux de surface s’améliore en France métropolitaine comme dans le Grand Est. Ces progrès s’expliquent notamment par une réglementation plus contraignante sur les détergents, par un moindre recours aux engrais phosphorés et par l’amélioration des performances des systèmes de traitement des eaux usées. Mais la diminution globale de la pollution des cours d’eau masque des disparités territoriales et des résultats différenciés selon le type de polluants considéré. Ainsi, dans les zones de grande culture comme dans certains secteurs en polyculture élevage, les concentrations en nitrates sont plutôt en hausse au cours de la période récente.

Des prélèvements en eau à usage industriel très élevés

Près de 90 % des prélèvements dans les nappes et les cours d’eau servent au refroidissement des centrales électriques. La majeure partie en est restituée aux cours d’eau, mais à une température plus haute qui peut induire des effets importants sur le milieu naturel notamment en période de sécheresse et d'étiage. Hors refroidissement des centrales et alimentation des canaux, les prélèvements en eau tendent à diminuer dans le Grand Est depuis les années 2000. Plus de la moitié est à usage principalement industriel, une proportion nettement plus élevée que dans les autres régions. La répartition des prélèvements en eau est très concentrée géographiquement : pour l’industrie dans le Haut-Rhin et en Meurthe-et-Moselle, pour l’irrigation dans les deux départements alsaciens et en Champagne, pour l’eau potable à proximité des grandes villes. L’optimisation des usages de l’eau et l’amélioration des rendements des réseaux sont d’autant plus importants que la disponibilité de la ressource en eau sera affectée par le changement climatique.

La place de plus en plus centrale du transport routier

L’impact négatif des transports sur l’environnement est aggravé par la place de plus en plus centrale de la route pour le transport des personnes et des marchandises. En effet, les déplacements quotidiens domicile-travail sont plus souvent effectués en voiture en 2017 qu’en 2012, dans tous les départements du Grand Est hormis le Bas-Rhin ; les territoires les moins densément peuplés sont particulièrement concernés. De plus, les distances moyennes parcourues par les actifs de la région pour se rendre quotidiennement au travail hors de leur commune de résidence augmentent très fortement entre 2007 et 2017 (figure 3), pour atteindre un niveau proche de la moyenne métropolitaine (30 km). Ces navettes sont effectuées en voiture individuelle dans 78 % des cas. Les transports routiers sont également les plus utilisés pour le transport des marchandises. Ainsi, la part modale du fret fluvial et ferroviaire dans le transport interrégional de marchandises diminue entre 2000 et 2015, restant cependant supérieure à la moyenne métropolitaine (24 % contre 21 %). Alors que ces modes de transport sont plus respectueux de l’environnement, la plupart des marchandises transportées depuis ou vers la région Grand Est sont néanmoins acheminées sur de longues distances par la route.

tableauFigure 3 – Évolution de la distance moyenne des navettes domicile-travail entre 2007 et 2017, selon la région

| Évolution | |

|---|---|

| Grand Est | 11,9 |

| Normandie | 8,6 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 8,2 |

| Hauts-de-France | 8,1 |

| Nouvelle-Aquitaine | 7,3 |

| France métropolitaine | 7,2 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 7,0 |

| Pays de la Loire | 6,8 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5,8 |

| Centre-Val de Loire | 5,7 |

| Île-de-France | 5,5 |

| Occitanie | 4,7 |

| Bretagne | 3,6 |

| Corse | 1,9 |

- Lecture : la distance moyenne des navettes quotidiennes domicile-travail a augmenté de 12 % dans le Grand Est entre 2007 et 2017.

- Champ : actifs occupés dont le lieu de résidence est situé dans une commune différente de leur lieu de travail, hors travailleurs frontaliers.

- Sources : Insee, recensements de la population 2007 et 2017 (exploitation principale), distancier Metric.

graphiqueFigure 3 – Évolution de la distance moyenne des navettes domicile-travail entre 2007 et 2017, selon la région

- Lecture : la distance moyenne des navettes quotidiennes domicile-travail a augmenté de 12 % dans le Grand Est entre 2007 et 2017.

- Champ : actifs occupés dont le lieu de résidence est situé dans une commune différente de leur lieu de travail, hors travailleurs frontaliers.

- Sources : Insee, recensements de la population 2007 et 2017 (exploitation principale), distancier Metric.

Les émissions régionales de gaz à effet de serre diminuent mais restent élevées

Les émissions de CO2 sont particulièrement élevées dans le Grand Est, région demeurant plus industrialisée que la moyenne. Cela explique en bonne partie sa forte contribution en termes de pouvoir de réchauffement global par habitant. Les données disponibles montrent que le Grand Est fait partie des régions où la diminution des émissions de gaz à effet de serre est la plus nette de 2004 à 2012. La réduction de l’empreinte carbone reste toutefois un enjeu majeur pour le Grand Est, dont la consommation finale énergétique demeure élevée et ne diminue pas suffisamment vite au regard des objectifs nationaux et régionaux. Le poids de l’industrie contribue largement à la forte consommation d’énergie par habitant par rapport à la moyenne métropolitaine (figure 4). Cette consommation régionale élevée provient aussi des hivers rigoureux et du parc bâti ancien, énergivore, avec des logements de grande taille. Une plus grande sobriété énergétique et une diminution drastique de la consommation d’énergies fossiles sont nécessaires pour permettre à la région de réduire son empreinte carbone.

tableauFigure 4 – Consommation finale d’énergie par habitant en 2017, selon la région

| Code | Région | Consommation par habitant |

|---|---|---|

| 11 | Île-de-France | 1,96 |

| 24 | Centre-Val de Loire | 2,18 |

| 27 | Bourgogne-Franche-Comté | 2,49 |

| 28 | Normandie | 2,58 |

| 32 | Hauts-de-France | 2,80 |

| 44 | Grand Est | 2,84 |

| 52 | Pays de la Loire | 2,13 |

| 53 | Bretagne | 2,03 |

| 75 | Nouvelle-Aquitaine | 2,15 |

| 76 | Occitanie | 1,78 |

| 84 | Auvergne-Rhône-Alpes | 2,27 |

| 93 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2,36 |

| 94 | Corse | 2,61 |

| France métropolitaine | 2,26 | |

- Lecture : dans le Grand Est, en 2017, la consommation finale énergétique est supérieure à 2,6 tonnes d’équivalent pétrole par habitant.

- Sources : CGDD/SDES, enquête annuelle sur les productions et consommations d’électricité, enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie ; Insee, recensement de la population 2017 (exploitation principale).

graphiqueFigure 4 – Consommation finale d’énergie par habitant en 2017, selon la région

- Lecture : dans le Grand Est, en 2017, la consommation finale énergétique est supérieure à 2,6 tonnes d’équivalent pétrole par habitant.

- Sources : CGDD/SDES, enquête annuelle sur les productions et consommations d’électricité, enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie ; Insee, recensement de la population 2017 (exploitation principale).

La production d’énergie renouvelable : un quart de la consommation finale énergétique

Le Grand Est produit environ les deux tiers de l’énergie dont il a besoin, cette production étant principalement d’origine nucléaire. La production d’énergie renouvelable dans la région représente environ un quart de la consommation finale énergétique estimée. La première source d’énergie renouvelable de la région est le bois énergie utilisé pour la production de chaleur, notamment dans des installations individuelles, et d’électricité, dans les installations de cogénérations. Grâce à ses capacités de production hydro-électrique et à la progression importante de l’éolien, le Grand Est dispose d’un important potentiel de production d'électricité issue d'énergies renouvelables (figure 5).

tableauFigure 5 – Production d’électricité renouvelable rapportée à la consommation totale d’électricité en 2017

| Part d’électricité renouvelable | |

|---|---|

| Occitanie | 44,1 |

| Auvergne-Rhône-Alpes | 42,4 |

| Grand Est | 35,1 |

| Corse | 30,4 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 29,5 |

| France métropolitaine | 22,0 |

| Nouvelle-Aquitaine | 21,6 |

| Hauts-de-France | 14,9 |

| Centre-Val de Loire | 14,8 |

| Bretagne | 12,5 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 10,6 |

| Pays de la Loire | 9,7 |

| Normandie | 8,6 |

| Île-de-France | 2,3 |

- Lecture : la production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, hydro-électricité, photovoltaïque…) représente 35 % de la consommation électrique dans le Grand Est.

- Champ : production et consommation d’électricité (points d’entrée et de sortie sur le réseau).

- Source : SDES, enquête annuelle sur les productions et consommations d’électricité.

graphiqueFigure 5 – Production d’électricité renouvelable rapportée à la consommation totale d’électricité en 2017

- Lecture : la production d’électricité d’origine renouvelable (éolien, hydro-électricité, photovoltaïque…) représente 35 % de la consommation électrique dans le Grand Est.

- Champ : production et consommation d’électricité (points d’entrée et de sortie sur le réseau).

- Source : SDES, enquête annuelle sur les productions et consommations d’électricité.

Un autre levier d’action pour une transition vers de nouveaux modes de production et de consommation plus économes en ressources et moins polluants consiste à réduire la production de déchets et à améliorer les taux de recyclage. Le taux de valorisation des déchets ménagers est de 43 % dans le Grand Est en 2017 (figure 6). Il reste inférieur à la moyenne de France métropolitaine, malgré une croissance continue depuis 2005. La quantité d’ordures ménagères résiduelles collectées en mélange produite par habitant et par an (217 kg en 2017) est cependant inférieure à la moyenne de France métropolitaine et en baisse régulière. De même, la production de déchets dangereux par les entreprises du Grand Est diminue régulièrement, surtout du fait de la baisse de l’activité industrielle. Elle demeure cependant supérieure à celle des autres régions hormis les Hauts-de-France.

tableauFigure 6 – Taux de valorisation des déchets ménagers en 2017

| Code | Département | Taux |

|---|---|---|

| 01 | Ain | 54,3 |

| 02 | Aisne | 42,8 |

| 03 | Allier | 44,6 |

| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | 34,9 |

| 05 | Hautes-Alpes | 39,0 |

| 06 | Alpes-Maritimes | 39,4 |

| 07 | Ardèche | 63,4 |

| 08 | Ardennes | 29,3 |

| 09 | Ariège | 39,5 |

| 10 | Aube | 34,3 |

| 11 | Aude | 33,7 |

| 12 | Aveyron | 48,7 |

| 13 | Bouches-du-Rhône | 31,5 |

| 14 | Calvados | 44,6 |

| 15 | Cantal | 45,0 |

| 16 | Charente | 62,3 |

| 17 | Charente-Maritime | 45,5 |

| 18 | Cher | 46,1 |

| 19 | Corrèze | 42,5 |

| 21 | Côte-d'Or | 44,8 |

| 22 | Côtes-d'Armor | 70,8 |

| 23 | Creuse | 41,3 |

| 24 | Dordogne | 47,4 |

| 25 | Doubs | 52,2 |

| 26 | Drôme | 67,0 |

| 27 | Eure | 43,8 |

| 28 | Eure-et-Loir | 41,5 |

| 29 | Finistère | 58,5 |

| 2A | Corse-du-Sud | 20,9 |

| 2B | Haute-Corse | 27,0 |

| 30 | Gard | 55,7 |

| 31 | Haute-Garonne | 40,2 |

| 32 | Gers | 43,2 |

| 33 | Gironde | 44,6 |

| 34 | Hérault | 59,9 |

| 35 | Ille-et-Vilaine | 54,9 |

| 36 | Indre | 65,0 |

| 37 | Indre-et-Loire | 49,4 |

| 38 | Isère | 46,5 |

| 39 | Jura | 54,5 |

| 40 | Landes | 65,5 |

| 41 | Loir-et-Cher | 44,2 |

| 42 | Loire | 43,5 |

| 43 | Haute-Loire | 69,5 |

| 44 | Loire-Atlantique | 55,3 |

| 45 | Loiret | 42,4 |

| 46 | Lot | 48,5 |

| 47 | Lot-et-Garonne | 43,7 |

| 48 | Lozère | 40,5 |

| 49 | Maine-et-Loire | 58,8 |

| 50 | Manche | 61,2 |

| 51 | Marne | 41,4 |

| 52 | Haute-Marne | 36,8 |

| 53 | Mayenne | 56,0 |

| 54 | Meurthe-et-Moselle | 43,6 |

| 55 | Meuse | 37,3 |

| 56 | Morbihan | 65,5 |

| 57 | Moselle | 42,3 |

| 58 | Nièvre | 45,8 |

| 59 | Nord | 44,9 |

| 60 | Oise | 31,5 |

| 61 | Orne | 42,8 |

| 62 | Pas-de-Calais | 55,1 |

| 63 | Puy-de-Dôme | 45,3 |

| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 53,9 |

| 65 | Hautes-Pyrénées | 40,2 |

| 66 | Pyrénées-Orientales | 42,4 |

| 67 | Bas-Rhin | 48,3 |

| 68 | Haut-Rhin | 51,8 |

| 69 | Rhône | 38,1 |

| 70 | Haute-Saône | 56,3 |

| 71 | Saône-et-Loire | 57,7 |

| 72 | Sarthe | 52,6 |

| 73 | Savoie | 43,4 |

| 74 | Haute-Savoie | 44,9 |

| 75 | Paris | 25,5 |

| 76 | Seine-Maritime | 45,9 |

| 77 | Seine-et-Marne | 39,3 |

| 78 | Yvelines | 38,2 |

| 79 | Deux-Sèvres | 80,6 |

| 80 | Somme | 58,0 |

| 81 | Tarn | 42,8 |

| 82 | Tarn-et-Garonne | 40,4 |

| 83 | Var | 33,9 |

| 84 | Vaucluse | 33,5 |

| 85 | Vendée | 82,2 |

| 86 | Vienne | 47,4 |

| 87 | Haute-Vienne | 49,3 |

| 88 | Vosges | 38,9 |

| 89 | Yonne | 46,2 |

| 90 | Territoire de Belfort | 49,6 |

| 91 | Essonne | 42,1 |

| 92 | Hauts-de-Seine | 26,7 |

| 93 | Seine-Saint-Denis | 22,1 |

| 94 | Val-de-Marne | 28,6 |

| 95 | Val-d'Oise | 37,2 |

| 971 | Guadeloupe | 26,1 |

| 972 | Martinique | 24,3 |

| 973 | Guyane | 13,7 |

| 974 | La Réunion | 39,2 |

| 976 | Mayotte | 1,0 |

| Grand Est | 43,1 | |

| France | 44,8 | |

- Note : seules la valorisation matière (recyclage, réemploi) et la valorisation organique (compostage, méthanisation, épandage) sont prises en compte.

- Lecture : dans le Haut-Rhin, en 2017, le taux de valorisation des déchets ménagers collectés est compris entre 50 % et moins de 60 %.

- Source : Ademe, enquête Collecte.

graphiqueFigure 6 – Taux de valorisation des déchets ménagers en 2017

- Note : seules la valorisation matière (recyclage, réemploi) et la valorisation organique (compostage, méthanisation, épandage) sont prises en compte.

- Lecture : dans le Haut-Rhin, en 2017, le taux de valorisation des déchets ménagers collectés est compris entre 50 % et moins de 60 %.

- Source : Ademe, enquête Collecte.

Encadré - L’Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable

tableauObjectifs de développement durable

| Objectif | Intitulé |

|---|---|

| Objectif 1 | Éradication de la pauvreté |

| Objectif 2 | Sécurité alimentaire et agriculture durable |

| Objectif 3 | Santé et bien-être |

| Objectif 4 | Éducation de qualité |

| Objectif 5 | Égalité entre les femmes et les hommes |

| Objectif 6 | Gestion durable de l'eau pour tous |

| Objectif 7 | Énergies propres et d'un coût abordable |

| Objectif 8 | Travail décent et croissance durable |

| Objectif 9 | Infrastructures résilientes et innovation |

| Objectif 10 | Réduction des inégalités |

| Objectif 11 | Villes et communautés durables |

| Objectif 12 | Consommation et production responsables |

| Objectif 13 | Lutte contre les changements climatiques |

| Objectif 14 | Vie aquatique marine |

| Objectif 15 | Vie terrestre |

| Objectif 16 | Paix, justice et institutions efficaces |

| Objectif 17 | Partenariats pour la réalisation des objectifs |

graphiqueObjectifs de développement durable

Adopté par l’Organisation des Nations Unies en 2015, l’Agenda 2030 est un ambitieux programme pour une transition globale vers un nouveau mode de développement conjuguant protection de l’environnement, progrès social et développement économique. L’Agenda 2030 définit 17 Objectifs de développement durable (ODD) constituant pour les États une référence commune. Cette publication se concentre sur les enjeux liés à la protection de l’environnement, de la biodiversité et l’utilisation des ressources naturelles. Ceux-ci concernent tout ou partie des thématiques couvertes par les ODD 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15. Toutefois, les interactions sont fortes entre ces enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, économiques et de développement humain couverts par l’ensemble des ODD.

Encadré - Partenariat

L’étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Préfecture de la région Grand Est, le Conseil économique, social et environnemental régional du Grand Est et la Direction régionale de l’Insee Grand Est.

Définitions

L’artificialisation des sols est la variation, mesurée à méthode comparable, des surfaces artificialisées au sens de la nomenclature de Corine Land Cover (base de données européenne d’occupation des sols) : zones urbanisées, zones industrielles et commerciales, réseaux de transport...

Dans les zones en protection forte, les activités humaines sont interdites ou limitées par voie réglementaire : réserves naturelles nationales et régionales, cœurs de parc national, arrêtés de biotope, réserves biologiques.

La surface toujours en herbe comprend les prairies naturelles permanentes et les landes productives appartenant à la surface agricole des exploitations, ainsi que les estives, alpages et landes hors exploitations où le pâturage collectif est autorisé.

Les prélèvements en eau sont mesurés dès lors qu’ils sont déclarés auprès des Agences de l’eau, ce qui est obligatoire pour un volume prélevé supérieur à 10 000 mètres cubes par an.

Le pouvoir de réchauffement global exprime, en équivalent CO2, l’effet cumulé des principales émissions de gaz à effet de serre direct (dioxyde de carbone (CO2), méthane, protoxyde d’azote, hydrofluorocarbures, perfluorocarbures, hexafluorure de soufre).

L’empreinte carbone dépend des émissions directes de gaz à effet de serre, des puits de carbone que peuvent constituer certains usages du sol, mais aussi de l’ensemble des produits consommés par les habitants et produits en dehors du territoire ou utilisant des matières premières non locales.

La production d’électricité issue d’énergies renouvelables est la somme de la production d’électricité primaire renouvelable (hydraulique, éolien, photovoltaïque) et de la part renouvelable de la production d’électricité thermique issue de la biomasse (bois-énergie, déchets renouvelables, biogaz).

Le taux de valorisation des déchets ménagers est la part des déchets ménagers faisant l’objet d’une valorisation matière (recyclage, réemploi) ou organique (compostage, méthanisation, épandage). L’incinération, avec ou sans valorisation énergétique, est exclue.

Les ordures ménagères résiduelles en mélange sont les déchets ménagers collectés par le service public en porte à porte et non collectés séparément en tant que verre, matériaux secs, biodéchets, déchets verts, encombrants ou déchets déposés en déchetterie.

Pour en savoir plus

D’Alessandro C., « Ouvrir dans un nouvel ongletLes indicateurs territoriaux de développement durable : un chantier encore en cours pour la France », Chroniques n° 25, Conseil national de l'information statistique, novembre 2020.

Desjardins B. et al., Tableau de bord Agenda 2030 en Grand Est. Indicateurs de suivi des Objectifs de développement durable, Préfecture de la région Grand Est, décembre 2021.

Insee et SDES, Indicateurs territoriaux de développement durable, janvier 2022.

Programme des Nations Unies pour l’environnement, Ouvrir dans un nouvel ongletFaire la paix avec la nature. Un plan d’action scientifique pour faire face aux urgences en matière de climat, de biodiversité et de pollution. Messages clés, 2021.