Quatre nouvelles catégories d'entreprise Une meilleure vision du tissu productif

Quatre nouvelles catégories d'entreprise Une meilleure vision du tissu productif

L’entreprise était jusqu'à présent définie sur un plan purement juridique. Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 la définit désormais à partir de critères économiques. Quatre catégories sont distinguées, qui dessinent un partage relativement équilibré de l'emploi et de la valeur ajoutée : les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises.

En France, en décembre 2007, sur 2,9 millions d'entreprises, 2,7 sont des microentreprises : il s'agit essentiellement de très petites unités du commerce, des services ou de l'artisanat. Avec une trentaine de salariés en moyenne, les 164 000 PME (non microentreprises) sont présentes dans l'ensemble des secteurs. On compte également 4 600 entreprises de taille intermédiaire employant 650 salariés en moyenne, et 240 grandes entreprises.

Exportations, organisation en groupe, déploiement international et recherche-développement sont pratiquement limités aux grandes entreprises et à celles de taille intermédiaire. 42 % des salariés des entreprises de taille intermédiaire travaillent dans l'industrie, contre 27 % en moyenne.

- D’une définition juridique à une définition économique de l’entreprise

- Des microentreprises aux grandes entreprises, un tissu productif dual

- Les microentreprises : petit commerce, services et construction

- Les PME non microentreprises présentes dans toutes les activités

- Les entreprises de taille intermédiaire : très industrielles et insérées à l'international

- Les grandes entreprises : industries capitalistiques et logiques de réseau

- Pour les moyens engagés, un net clivage entre catégories d'entreprise

- Une nouvelle définition de l'entreprise qui reflète mieux la réalité des groupes

D’une définition juridique à une définition économique de l’entreprise

Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 définit désormais l'entreprise à partir de critères économiques. Jusqu'à cette date, les entreprises étaient définies de manière juridique. Elles étaient assimilées aux unités légales du répertoire Sirene, à savoir les personnes physiques et les sociétés exerçant une activité de production de biens ou de services en vue d'une vente.

L'ancienne définition rendait assez mal compte de la réalité des sociétés détenues par des groupes, celles-ci ayant une autonomie de décision limitée, voire inexistante (encadré) : elle pouvait aboutir par exemple à qualifier d'entreprises, relativement à tort, des grandes sociétés qui n'avaient pas de salariés, ou pas d'immobilisations, voire ni l'un ni l'autre. Dès lors, le suivi des entreprises définies sur le plan économique est plus pertinent que celui des seules unités légales.

Des microentreprises aux grandes entreprises, un tissu productif dual

Le décret du 18 décembre 2008 définit également quatre nouvelles « catégories » de taille d'entreprise. Pour cela, il s'appuie sur des critères portant à la fois sur les effectifs, le chiffre d'affaires et le total de bilan. Recourir à ces trois critères permet de rendre compte de la réalité d'entreprises commerciales, financières ou de holdings qui jouent un rôle économique majeur par leur chiffre d'affaires ou par les actifs qu'elles détiennent bien qu'elles n'emploient que peu de salariés.

Quatre catégories de taille sont donc distinguées : les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises. Aux termes du décret, les PME incluent les microentreprises. Pour décrire plus facilement la population des entreprises sans recouvrement entre catégories, on parlera donc ici des PME non microentreprises.

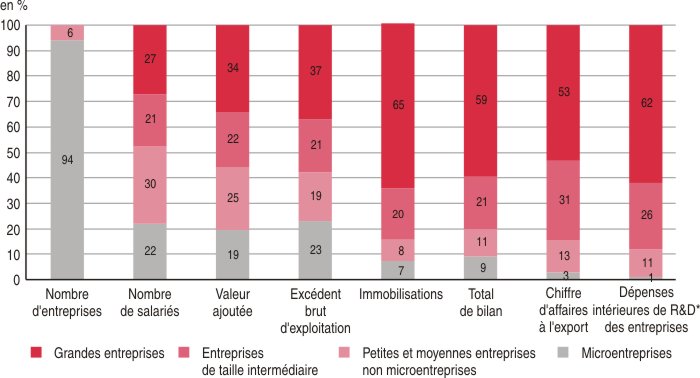

La nouvelle classification confirme le dualisme de l'appareil productif, les microentreprises se différenciant nettement de celles de plus grande taille. Sur l'ensemble des secteurs marchands non agricoles, on compte en 2007 2,9 millions d'entreprises (dont 42 000 des secteurs financiers). Parmi celles-ci, 2,7 millions, soit 96 %, sont des microentreprises. Elles emploient 3,2 millions de salariés, ce qui ne représente que 21 % du total. À l'opposé, 240 grandes entreprises emploient 4,4 millions de salariés, soit 29 % du total. Par delà ce dualisme, se dessine une partition de l'emploi relativement équilibrée : 164 000 PME non microentreprises et 4 600 entreprises de taille intermédiaire emploient respectivement 29 % et 20 % des salariés. Les quatre catégories forment également une partition assez équilibrée de la valeur ajoutée (graphique 1). En revanche, les activités exercées, les moyens engagés, le rôle des groupes et les dimensions des marchés auxquels elles s'adressent sont très différents.

graphiqueGraphique 1 – Part des catégories d'entreprise dans l'économie en 2007

- * R&D : recherche et développement.

- Note : les entreprises du secteur financier sont exclues car leurs agrégats comptables ne sont pas comparables à ceux des autres entreprises.

- Lecture : en 2007, 94 % des entreprises sont des microentreprises ; elles réalisent 19 % de la valeur ajoutée. Les grandes entreprises, très peu nombreuses, créent 34 % de la valeur ajoutée des entreprises.

- Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture et activités financières.

- Sources : Insee, Lifi, Ficus 2007 - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, enquête R&D, résultats 2006.

Les microentreprises : petit commerce, services et construction

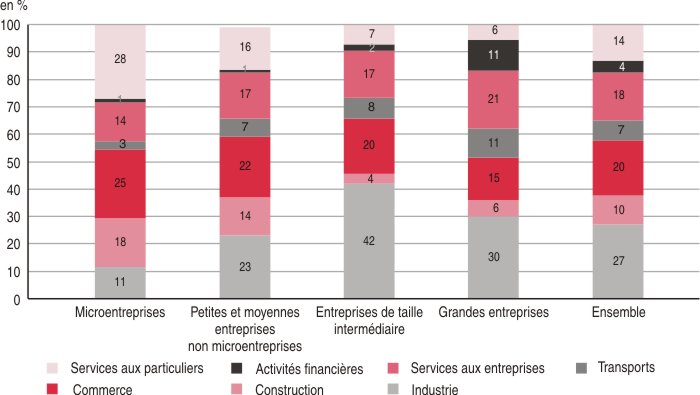

Les services aux particuliers emploient 28 % des effectifs des microentreprises, le commerce 25 %, la construction 18 % (graphique 2). L'industrie représente 11 % des effectifs, mais dans un peu moins de la moitié des cas, il s'agit d'entreprises de l'artisanat commercial (boulangerie, charcuterie, pâtisserie) ou de l'artisanat proche des services (imprimerie…). En termes d'emploi, les cinq premières activités exercées sont la restauration de type traditionnel, les auxiliaires médicaux, les travaux de maçonnerie générale, la pratique médicale et la location de bureaux et de fonds de commerce. 58 % des microentreprises n'ont aucun salarié, 17 % n'en ont qu'un (qui peut être le gérant) et un quart seulement en ont deux ou plus. L'organisation en groupe est quasi inexistante. Ces entreprises s'adressent à un marché local et leur part dans les exportations est tout à fait marginale. Elles n'ont pratiquement pas d'activité de recherche.

graphiqueGraphique 2 – Effectif salarié par secteur selon la catégorie d'entreprise en 2007

- Lecture : en 2007, 42 % des salariés des entreprises de taille intermédiaire travaillent dans l'industrie. Dans les microentreprises, les services aux particuliers occupent 28 % des salariés et le commerce 25 %.

- Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture.

- Source : Insee, Lifi, Ficus 2007.

Les PME non microentreprises présentes dans toutes les activités

Les PME non microentreprises comptent en moyenne une trentaine de salariés. Une majorité d'entre elles (61 %) emploient moins de 20 salariés, et 11 % seulement atteignent ou dépassent 50 salariés. Les activités qu'elles exercent sont plus diversifiées que celles des autres catégories.

Elles sont toutefois surreprésentées dans le commerce de gros, la construction, les industries de type traditionnel (métallurgie et métaux, textile, équipements mécaniques…). Dans les services, elles sont surreprésentées dans l'hôtellerie et le nettoyage. Elles le sont désormais aussi dans certaines activités qualifiées et en croissance, où les regroupements de petites entreprises ont été fréquents. Ainsi, elles emploient 46 % des salariés des services professionnels (activités juridiques, comptables et conseil), 34 % des salariés de l'architecture et de l'ingénierie.

82 % des PME non microentreprises sont des sociétés indépendantes, 15 % ont une structure de groupe français et 3 % sont contrôlées par des groupes étrangers. Leur rôle dans la recherche- développement est limité, leur insertion internationale est modeste : elles réalisent 13 % des exportations et seulement 0,7 % des PME non microentreprises françaises ont une filiale à l'étranger.

Les entreprises de taille intermédiaire : très industrielles et insérées à l'international

Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) emploie 650 salariés en moyenne. 55 % des ETI emploient entre 250 et 700 salariés. Un cinquième, soit un peu plus de 900, ont moins de 250 salariés et appartiennent à la catégorie sur les critères de chiffre d'affaires ou de total de bilan.

Ces entreprises se distinguent nettement des autres par leur orientation industrielle qui va de pair avec une organisation en groupe, la place des groupes étrangers et l'insertion internationale. La structure de groupe domine nettement, seulement un dixième des ETI étant constituées d'une seule unité juridique. Un tiers des salariés dépendent d'un groupe étranger, soit une part beaucoup plus élevée qu'en moyenne (14 %). Symétriquement, près du tiers des ETI françaises contrôlent une unité à l'étranger. 42 % des salariés des ETI travaillent dans l'industrie, contre 27 % pour l'ensemble des entreprises. Parmi les quatre millions de salariés de l'industrie, 31,9 % sont employés dans des ETI, quasiment autant que dans de grandes entreprises (32,3 %). Cette orientation industrielle s'accompagne d'une part importante des investissements étrangers : la moitié des salariés industriels des ETI dépendent de groupes étrangers. L'industrie occupe 60 % des salariés des ETI contrôlées par des groupes étrangers contre 32 % pour les ETI françaises. Les ETI engagent 26 % des dépenses de recherche-développement des entreprises, soit un peu plus que leur part dans l'emploi ou la valeur ajoutée.

En termes d'emploi, les premières activités des ETI françaises sont le commerce de véhicules automobiles, le transport routier, les hypermarchés et le nettoyage. Celles des ETI sous contrôle étranger sont la fabrication d'équipements automobiles, de médicaments, le commerce de détail d'habillement et la fabrication de matériels électriques.

Davantage industrielles, les entreprises contrôlées par des groupes étrangers sont aussi plus grandes : elles emploient 780 salariés en moyenne, contre 600 pour les ETI françaises. Celles sous contrôle étranger réalisent 19 % du total des exportations, celles sous contrôle français 12 %.

Par delà ces différences, ETI françaises ou sous contrôle étranger présentent d'importantes similitudes : elles sont représentées dans les mêmes activités industrielles et tertiaires et leurs ratios de rentabilité sont proches.

Les grandes entreprises : industries capitalistiques et logiques de réseau

En 2007, on dénombre 242 entreprises qui sont qualifiées de « grandes ». Toutes sont organisées en groupe : les deux tiers sont des groupes français qui emploient 82 % des salariés des grandes entreprises, tandis que les groupes étrangers emploient les 18 % restants. La moitié des grandes entreprises ont moins de 8 000 salariés, parmi lesquelles un quart en a entre 5 000 et 8 000. Un autre quart a moins de 5 000 salariés, ces dernières entreprises faisant partie de la catégorie sur les critères de total de bilan ou de chiffre d'affaires. Les effectifs salariés d'une cinquantaine de grandes entreprises dépassent 20 000, parmi lesquelles 20 en ont plus de 50 000.

Un tiers des grandes entreprises relèvent de l'industrie manufacturière. Les grandes entreprises sont avant tout représentées dans la fabrication d'automobiles ou d'autres matériels de transport. Dans ces secteurs, la concentration est favorisée par l'importance des moyens engagés, le besoin d'investissement et d'innovation, les rendements d'échelle liés à la production en série. Dans l'industrie automobile, six grandes entreprises emploient 74 % des salariés du secteur. De même, sept grandes entreprises emploient 78 % des salariés de la construction navale, aéronautique ou ferroviaire.

Des infrastructures en réseau expliquent l'importance des grandes entreprises dans l'énergie, les transports, la poste et les télécommunications. Ces activités correspondent souvent à d'anciens monopoles publics. Quatre grandes entreprises emploient ainsi 94 % des salariés des secteurs de l'eau, du gaz et de l'électricité. De même, la quasi-totalité des salariés sont employés par quelques grandes entreprises de la poste et des télécommunications, des transports ferroviaire ou aérien et des activités de télévision.

Les grandes entreprises sont également nombreuses dans le commerce, les banques et les assurances, la construction, les services aux entreprises. La concentration s'explique par des logiques de maillage territorial, des rendements d'échelle liés à la taille, des gains en notoriété auprès des consommateurs. Ainsi, 38 grandes entreprises du commerce emploient plus de 670 000 salariés directs. Les activités financières sont aussi très concentrées, avec 80 % de leurs salariés employés par 23 grandes entreprises.

Pour les moyens engagés, un net clivage entre catégories d'entreprise

Plus encore que par le nombre de leurs salariés, les grandes entreprises supplantent celles des autres catégories par l'importance des moyens qu'elles engagent : elles représentent à elles seules 65 % des immobilisations et 59 % du total de bilan des entreprises. Elles concentrent en outre 62 % de la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises.

Le processus de production est généralement apprécié à travers l'intensité capitalistique, qui rapporte un indicateur du capital de l'entreprise (habituellement les immobilisations corporelles) à l'effectif salarié. L'intensité capitalistique est très comparable entre les PME non microentreprises et les microentreprises qui ont des salariés (tableau). En revanche, elle est nettement plus élevée dans les entreprises de taille intermédiaire et plus encore dans les grandes entreprises. Ces deux catégories font en outre appel à du personnel en moyenne plus qualifié. De ce fait, elles ont une plus forte productivité du travail, comme l'atteste leur valeur ajoutée par salarié. Elles versent des salaires bruts plus élevés que la moyenne des entreprises, de l'ordre de 10 % pour les entreprises de taille intermédiaire et de 20 % pour les grandes entreprises.

tableauTableau – Indicateurs moyens et médians selon la catégorie d'entreprise en 2007

| Catégorie d'entreprise | Nombre d'entreprises | Effectif salarié | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée par salarié | Salaire brut annuel | Immobili- sations corporelles par salarié | Total de bilan par salarié | Taux d'exportation (en %) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (en milliers d'euros) | ||||||||

| Microentreprises | 2 660 000 | |||||||

| Moyenne | 1 | 183 | 57 | 23 | 61 | 213 | 3 | |

| Médiane | 0 | 69 | 40 | 18 | 14 | 66 | 0 | |

| 9e décile (Q90) | 4 | 433 | 98 | 38 | 62 | 225 | 0 | |

| PME non microentreprises | 162 400 | |||||||

| Moyenne | 27 | 4 800 | 52 | 28 | 62 | 191 | 10 | |

| Médiane | 17 | 2 100 | 42 | 25 | 16 | 81 | 0 | |

| 9e décile (Q90) | 52 | 11 020 | 87 | 41 | 68 | 309 | 13 | |

| ETI | 4 510 * | |||||||

| Moyenne | 656 | 201 700 | 68 | 33 | 140 | 521 | 22 | |

| Médiane | 392 | 98 900 | 56 | 30 | 48 | 279 | 4 | |

| 9e décile (Q90) | 1 476 | 465 670 | 137 | 49 | 251 | 1 488 | 56 | |

| Grandes entreprises | 219 * | |||||||

| Moyenne | 17 544 | 6 360 000 | 81 | 37 | 212 | 1 152 | 23 | |

| Médiane | 8 389 | 2 758 000 | 68 | 35 | 80 | 667 | 7 | |

| 9e décile (Q90) | 35 460 | 16 495 090 | 198 | 55 | 408 | 35 461 | 54 | |

| Ensemble | 2 827 000 | |||||||

| Moyenne | 5 | 1 260 | 64 | 30 | 119 | 523 | 17 | |

| Médiane | 0 | 78 | 40 | 19 | 14 | 68 | 0 | |

| 9e décile (Q90) | 6 | 712 | 97 | 39 | 63 | 236 | 0 | |

- * Les entreprises du secteur financier sont exclues car leurs agrégats comptables ne sont pas comparables à ceux des autres entreprises. C'est la raison pour laquelle on ne retrouve pas 4 600 entreprises de taille intermédiaire, ni 242 grandes entreprises.

- Note : les indicateurs par salarié sont calculés pour les seules entreprises ayant des salariés.

- Lecture : en 2007, 2,66 millions de microentreprises ont réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 183 000 euros. Le chiffre d'affaires de la moitié d'entre elles est inférieur à 69 000 euros, celui de l'autre moitié est supérieur à ce montant. Le chiffre d'affaires de 90 % d'entre elles est inférieur à 433 000 euros, celui de 10 % d'entre elles est supérieur à ce montant. Ces seuils Q90 permettent de caractériser la dispersion de chacune des variables : il existe au sein de chaque catégorie des entreprises dont les caractéristiques s'éloignent notablement de la moyenne ou de la médiane.

- Champ : ensemble des secteurs marchands hors agriculture et activités financières.

- Source : Insee, Lifi, Ficus 2007.

Une nouvelle définition de l'entreprise qui reflète mieux la réalité des groupes

Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 définit l'entreprise comme « la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes ».

Cette définition permet de mieux appréhender l'organisation des groupes. Un groupe est un ensemble de sociétés liées entre elles par des participations au capital. Bien souvent, l'unité légale dépendant d'un groupe est constituée pour des besoins exclusivement internes et des objectifs de pure gestion. Elle peut n'avoir de sens qu'en complémentarité des autres sociétés du groupe, sans avoir de pertinence en elle-même.

Dans cette étude, un groupe de sociétés est considéré comme une seule « entreprise » quelle que soit sa taille. Il s'agit, en l'état actuel, d'une approximation. En effet, certains conglomérats diversifiés sont constitués de plusieurs branches quasi autonomes, exerçant des métiers différents, et qui devraient, en toute rigueur, être considérés comme autant d'entreprises. Toutefois, identifier au sein des groupes de telles entités autonomes ou quasi autonomes formant des entreprises au sens du décret ci-dessus, est un travail de grande ampleur qui sera mis en œuvre dans les prochaines années. Cette opération, dite de « profilage », est également menée dans les autres pays européens.

Chaque groupe s'est vu attribuer une activité principale à travers un algorithme analogue dans son principe à celui utilisé pour le classement des unités légales. Il s'agit de l'activité qui occupe la plus forte part des effectifs des filiales, fonctions supports exclues.

Sources

L'enquête sur les liaisons financières entre sociétés (Lifi) est réalisée chaque année par l'Insee depuis 1980. Elle vise à identifier les groupes de sociétés opérant en France et à déterminer leur contour. Pour l'enquête relative aux données de 2007, 30 500 entreprises ont été interrogées.

Le système unifié de statistiques d'entreprises (Suse) est la base de données comptables d'entreprises de l'Insee.

Le fichier complet et unifié de Suse (Ficus) regroupe les comptes des unités légales, issus d'une confrontation entre les sources fiscales et les résultats d'enquêtes annuelles d'entreprise. Il intègre les unités imposées aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et aux bénéfices non commerciaux (BNC). Sont exclues les unités relevant du régime fiscal des microentreprises, celles imposées aux bénéfices agricoles et les exploitations agricoles soumises aux BIC.

Définitions

Les microentreprises sont des entreprises qui, d'une part occupent moins de 10 personnes, d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros.

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont des entreprises qui, d'une part occupent moins de 250 personnes, d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n'appartiennent pas à la catégorie des PME et qui d'une part occupent moins de 5 000 personnes, d'autre part ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros.

Les grandes entreprises sont des entreprises qui ne sont pas classées dans les catégories précédentes.