Le « tiers secteur », un acteur économique important 10 % de l’emploi salarié dans les coopératives, mutuelles, associations et fondations

Le « tiers secteur », un acteur économique important 10 % de l’emploi salarié dans les coopératives, mutuelles, associations et fondations

De l’action sociale à l’hospitalisation, de la banque à l’assurance, en passant par l’agriculture et l’agroalimentaire et plus modestement le commerce et le bâtiment, les acteurs de l’économie sociale ont de fortes spécificités : associations et fondations agissent dans les services à la personne, mutuelles et coopératives dans les sphères financière et agricole. Actifs en zone rurale, ils possèdent aussi des entreprises de poids dans les villes.

Une myriade de petites unités, quelques grosses entreprises

Entre secteurs privé et public, l’économie sociale regroupe coopératives, mutuelles, associations et fondations, qui emploient 9,9 % de l’ensemble des salariés en 2008. Ces entreprises ont en commun quelques grands principes comme la gestion démocratique, qui attribue une voix à chaque personne et non pas à chaque action, la recherche d’un projet collectif ou encore le refus d’une appropriation individuelle des excédents (encadré 1). L’économie sociale est constituée d’une myriade de petites unités mais aussi de quelques grosses entreprises dont l’effectif dépasse les 5 000 salariés tous établissements confondus : Caisse d’Épargne d’Île-de-France, Macif, Maif, Croix-rouge française, Association des paralysés de France ou Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Leur domaine d’action ne se limite pas à un strict périmètre juridique, car certains acteurs l’ont peu à peu étendu hors du « tiers secteur » par la création ou la prise de contrôle d’entreprises.

Telle que présentée ici, l’activité de l’économie sociale n’intègre pas le travail gratuit effectué au sein des associations, qui comptent 16 millions d’adhérents en 2008. Elle ne comptabilise pas non plus les emplois de moins de 30 jours ou de moins de 120 heures sur l’année.

L’économie sociale agit en priorité dans le tertiaire, de l’action sociale autour des personnes âgées ou handicapées à l’enseignement, l’hospitalisation, la banque et les assurances. Mais elle est présente également dans l’agroalimentaire, le commerce de gros et une partie du bâtiment. Autant de caractéristiques qui renvoient à son histoire et à des secteurs peu investis par les concurrents privés et publics. Particulièrement développée en zone rurale, l’économie sociale est également bien implantée dans certaines villes.

Une place importante dans l’action sociale

Les associations occupent une place importante au sein de l’action sociale (tableau et graphique). Un domaine au cœur de leur principe de solidarité, avec notamment l’aide aux personnes âgées, aux handicapés physiques ou mentaux, aux enfants et aux sans-abris. Les associations regroupent en 2008, avec quelques fondations et mutuelles, 69 % de l’emploi salarié de l’action sociale sans hébergement, c’est-à-dire pour l’essentiel l’aide à domicile. Dans leurs maisons de retraite et leurs centres de convalescence, elles emploient 55 % des salariés de l’hébergement médico-social et social. En l’absence d’hébergement, les établissements associatifs emploient une moyenne de 25 salariés, soit autant que les acteurs privés ou publics. Ils sont plus petits que leurs concurrents quand il est nécessaire d’accueillir les patients.

Dans les mouvements d’éducation populaire intervenant dans les centres de loisirs, les organisations caritatives ou encore les comités d’œuvres sociales des collectivités locales, les associations regroupent 228 000 salariés. Elles en emploient plus de 100 000 dans le sport et le monde culturel, des domaines où les emplois sont éparpillés dans une myriade de petites structures.

L’enseignement et la santé sont deux autres champs majeurs pour le « tiers secteur ». Le poids de l’économie sociale y est proportionnellement moins important que pour l’action sociale, mais les effectifs employés sont importants. L’économie sociale regroupe ainsi 340 000 salariés dans l’enseignement, soit 21 % des emplois. Presque exclusive ment associative et souvent liée à l’Église catholique, elle intervient du primaire au supérieur. L’économie sociale repré sente 11 % de l’emploi des activités de santé sous trois composantes : associations, fondations et mutuelles. Avec une moyenne de 165 salariés, les fondations gèrent les plus grosses structures hospitalières comme la Fondation Hopale de Berck (Pas-de-Calais). Les associations et les mutuelles exploitent des hôpitaux et centres de santé plus petits, malgré de grosses unités comme l’Institut Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne) ou l’Hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine). En marge des établissements de santé, associations et fondations ont développé un important pôle de recherche via des organismes comme l’Institut Pasteur et l’Institut Curie. L’ensemble du « tiers secteur » regroupe ainsi 8 % des emplois des établissements spécialisés dans la recherche-développement en 2008.

graphiqueGraphique – Part de l’économie sociale dans l’effectif salarié au 31 décembre 2008 par secteur (NAF88)

- 1. Associations caritatives, comités d’œuvres sociales...

- Lecture : l’économie sociale regroupe 69 % des emplois salariés de l’action sociale sans hébergement.

- Source : Insee, Clap 2008.

tableauTableau – Les associations, principaux employeurs de l’économie sociale

| Familles de l’économie sociale au 31 décembre 2008 | Effectif salarié | Établissements¹ | Effectif salarié moyen | Indicateurs de dispersion³ | |

|---|---|---|---|---|---|

| 50 % | 80 % | ||||

| Action sociale | 812 040 | 29 020 | 28 | 14 | 43 |

| Éducation | 342 950 | 18 190 | 19 | 9 | 27 |

| Santé | 127 980 | 3 450 | 37 | 11 | 32 |

| Services aux entreprises | 95 500 | 9 950 | 10 | 3 | 12 |

| Sport | 66 840 | 20 000 | 3 | 1 | 4 |

| Culture et loisirs | 50 590 | 12 750 | 4 | 2 | 5 |

| Hébergement et restauration | 26 950 | 3 790 | 7 | 3 | 10 |

| Autres associations | 245 320 | 36 400 | 7 | 2 | 7 |

| Ensemble des associations | 1 768 170 | 133 550 | 13 | 4 | 16 |

| Coopératives de crédit | 164 120 | 13 530 | 12 | 6 | 10 |

| Coopératives du domaine agricole | 68 960 | 4 940 | 14 | 3 | 13 |

| Coopératives de production | 25 520 | 1 420 | 18 | 7 | 21 |

| Coopératives autres² | 49 900 | 2 910 | 17 | 5 | 15 |

| Ensemble des coopératives | 308 490 | 22 800 | 14 | 5 | 12 |

| Mutuelles régies par le code de la mutualité | 79 990 | 4 470 | 18 | 5 | 19 |

| Mutuelles régies par le code des assurances | 39 820 | 1 820 | 22 | 4 | 15 |

| Ensemble des mutuelles | 119 820 | 6 290 | 19 | 5 | 18 |

| Fondations | 63 180 | 1 110 | 57 | 20 | 66 |

| Ensemble de l’économie sociale | 2 259 660 | 163 760 | 14 | 4 | 15 |

- 1. avec salariés.

- 2. d’usagers, d’entrepreneurs...

- 3. 50 % des établissements des associations de l’action sociale ont moins de 14 salariés, 80 % en ont moins de 43.

- Source : Insee, Clap 2008.

Un poids financier

Le « tiers secteur » est un acteur majeur de la sphère financière. Les mutuelles y sont régies par le Code de la mutualité quand elles couvrent la prévoyance ou la santé, et par celui des assurances quand leur action porte sur les biens ou l’assurance-vie. Ces structures sont les héritières des premières caisses de secours mutuel qui assuraient au XIX e siècle leurs membres contre la maladie et prenaient en charge les obsèques. Ce sont aujourd’hui de grosses unités avec une gestion décentralisée, qui emploient 80 000 salariés dans l’assurance et 40 000 par diversification, de la santé à l’action sociale ou au commerce de détail.

Les banques coopératives emploient 164 000 salariés et présentent de nombreuses similitudes avec les mutuelles. Elles font suite aux premières coopératives de crédit créées pour protéger les populations ouvrières et paysannes de l’usure. Comme les mutuelles, elles ont une organisation décentralisée, mais avec un plus petit nombre d’acteurs. L’activité bancaire coopérative s’articule autour de quatre réseaux : Crédit agricole, Caisse d’Épargne, Banque populaire et Crédit mutuel. Leur action s’est peu à peu étendue en dehors de l’économie sociale par l’achat ou la création d’autres banques (encadré 2). Ce faisant, les coopératives bancaires se sont rapprochées des autres banques. Certaines ont choisi d’accéder à la Bourse. D’autres se sont diversifiées dans les banques d’affaires qui travaillent en partie à l’international.

Une tradition agricole

La filière agroalimentaire est un des points forts de l’économie sociale par l’intermédiaire de coopératives qui fournissent matériel, semences et animaux aux paysans. Elles achètent, transforment et commercialisent les productions. La filière regroupe 65 000 emplois salariés en 2008 dans les coopératives et 3 000 dans les associations, en grande partie dans la distribution et la transformation, l’emploi agricole demeurant essentiellement non salarié. Les coopératives agricoles interviennent sur une grande variété de produits et sont parfois des acteurs essentiels dans leur domaine : Maïsadour pour les céréales, Sodiaal et ses marques Candia et Yoplait pour le lait, Arc Atlantique pour la viande porcine ou encore Tereos qui détient la marque Béghin-Say pour le sucre. Elles ont également un poids important dans la champagnisation et la vinification.

Hors agroalimentaire, les coopératives emploient 25 000 salariés dans la distribution en 2008, les mutuelles quelques milliers. La Fédération nationale des coopératives de consommateurs en est un des piliers à travers une enseigne comme Coop Alsace. Les groupements de commerçants comme Leclerc pour les centrales d’achat ainsi que Système U en sont un autre. L’économie sociale est peu active dans l’industrie malgré l’existence des sociétés coopératives de production (Scop), des structures qui sont gérées par leurs salariés tout en admettant des apports de capitaux extérieurs. Le mouvement coopératif et quelques associations rassemblent aussi 13 000 salariés dans la construction.

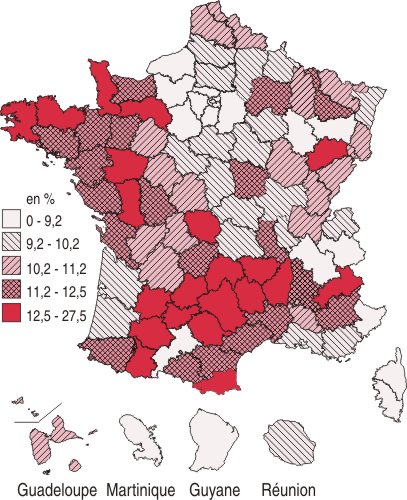

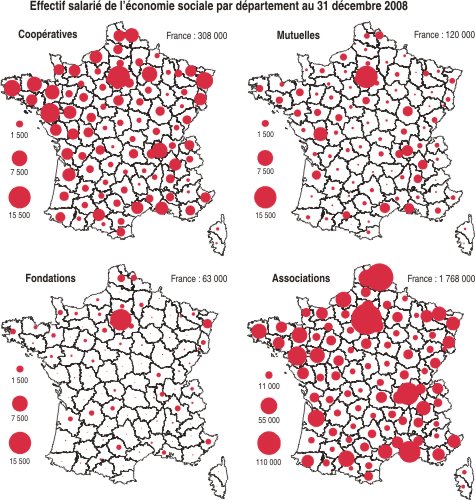

Dans les territoires

L’économie sociale est présente sur l’ensemble du territoire, mais avec de forts particularismes locaux (cartes 1 et 2). Elle pèse de 15 à 25 % de l’emploi salarié dans le sud du Massif central : en Lozère, Haute-Loire, dans le Lot, en Aveyron, dans le Tarn, le Cantal et en Creuse, pour l’essentiel dans des associations.

L’économie sociale est tout aussi importante dans les Deux-Sèvres, zone d’implantation privilégiée des mutuelles. La Maaf, la Macif, Groupama et Inter mutuelles assistance sont en effet venues rejoindre dans l’agglomération niortaise la Maif créée en 1934. L’économie sociale est presque aussi développée dans les départements bretons et dans le Maine-et-Loire grâce à la coopération agricole. Elle y est le complément historique de l’agriculture locale spécialisée dans le lait et la viande. Les coopératives sont aussi implantées pour la vinification en Champagne, en Languedoc-Roussillon et en Alsace ainsi que dans les bassins céréaliers.

L’économie sociale représente, à l’inverse, de 5 à 10 % de l’emploi salarié en Île-de-France et dans le quart Nord-Est. Cette géographie de l’économie sociale tient d’abord à ce qu’elle développe des activités au service des populations locales : action sociale, enseignement et hôpitaux. Davantage tournée vers l’industrie, la France septentrionale accorde donc peu de place aux coopératives, mutuelles, associations et aux fondations. Mais, même minoritaires dans l’emploi, les acteurs de l’économie sociale peuvent localement être essentiels. Dans les zones d’emploi de Vire (Calvados-Manche), Berck (Pas-de-Calais), Longwy (Meurthe-et-Moselle), Than-Cernay (Haut-Rhin), Bergerac (Dordogne) et celle de Bordeaux-Médoc, des coopératives, des associations et des fondations sont les premiers employeurs locaux.

graphiqueCarte 1 – Part de l’économie sociale dans l’effectif salarié par département au 31 décembre 2008

- Source : Insee, Clap 2008.

graphiqueCarte 2 – À chaque famille sa géographie

- Source : Insee, Clap 2008.

Coopératives, mutuelles, associations, fondations : des principes communs à quatre familles

Les acteurs de l’économie sociale s’inspirent des principes fondateurs datant de 1845, principes repris dans la charte de 1980 de l’économie sociale :

− une gouvernance démocratique qui s’appuie sur le principe « une personne = une voix ». Chaque membre dispose ainsi du même droit de vote indépendamment de son apport en capital dans une coopérative, ou de son temps de travail dans une association ;

− la solidarité qui est un fondement originel de l’économie sociale ;

− la juste répartition des excédents

Sans but lucratif, les acteurs de l’économie sociale peuvent dégager des excédents. Mais elles ne les distribuent pas en fonction de la détention de fonds propres, sauf dans les coopératives, mais dans la limite d’un plafond ;

− la gestion autonome et indépendante

Nulle collectivité publique, nul groupe, nul fonds de pension ou nul concurrent ne peut prendre le contrôle des entreprises de l’économie sociale parce qu’elles ne sont pas cotées en bourse ;

− la liberté d’adhésion qui suppose une liberté totale dans l’initiative d’adhésion à une structure de l’économie sociale et autorise également les adhérents à quitter cette structure quand ils le souhaitent.

Le périmètre de l’économie sociale a été établi en lien avec le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (Cress). Il est constitué des coopératives, mutuelles, associations et fondations repérées par leur statut juridique. En sont exclus les administrations publiques, organisations patronales et consulaires, syndicats de salariés, et les organisations politiques ou religieuses. Définie ainsi, l’économie sociale perd le terme « solidaire » car elle ne comprend pas les entreprises d’insertion ni celles du commerce équitable que le système statistique ne sait pas identifier.

Des filiales qui comptent

En 2008, l’ensemble des acteurs de l’économie sociale emploient près de 300 000 salariés dans des filiales relevant de l’économie privée, quel que soit leur taux de contrôle. C’est l’équivalent de 13 % de leur effectif stricto sensu. Ce positionnement leur permet d’accroître leur poids économique, de faire des économies d’échelle, de se diversifier et de s’affranchir de contraintes liées à leur statut.

En premier lieu, les groupes coopératifs bancaires et agricoles doublent leur effectif dans les filiales extérieures à l’économie sociale. Les mutuelles d’assurance emploient également des salariés dans des filiales extérieures, mais dans des proportions moins importantes. En 2008, les coopératives bancaires emploient au moins 153 000 salariés dans des filiales extérieures à l’économie sociale : au Crédit lyonnais pour le groupe Crédit agricole, chez Natixis pour les Caisses d’épargne et les Banques populaires, au Crédit industriel et commercial pour le Crédit mutuel. Les coopératives bancaires sont également implantées dans le secteur des assurances. Les coopératives du commerce de gros, surtout agricoles, ont 66 000 salariés dans des filiales extérieures à l’économie sociale, de l’agriculture au commerce de gros. Certaines exercent désormais une vaste palette d’activités alliant parfois la recherche et le développement, de coûteux investissements dans les agrocarburants, voire une présence à l’international. En sortant du périmètre de l’économie sociale, les mutuelles d’assurances sont le plus souvent restées dans leur activité d’origine. Elles ont 34 000 salariés dans des filiales extérieures à l’économie sociale, dont 22 000 dans des entreprises d'assurance.

Sources

Connaissance locale de l’appareil productif (Clap) : c’est un système d’information qui fournit des statistiques localisées au lieu de travail, y compris par commune, sur l’emploi salarié et les rémunérations. Son référentiel d’entreprises et d’établissements est constitué à partir du Répertoire national des entreprises et des établissements (Sirene). Les données sur l’emploi salarié résultent d’une mise en cohérence de trois sources : les déclarations annuelles de données sociales (DADS), les bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et les fichiers de paye de la fonction publique d’État. Les données 2008 de Clap sont publiées dans la nomenclature d’activités NAF rév.2. Elles couvrent le secteur agricole, ce qui ne permet pas de les comparer avec celles des années précédentes. Elles ne portent que sur les postes salariés « non annexes » considérés comme emplois principaux, c’est-à-dire sur les emplois de plus de 30 jours et de plus de 120 heures sur l’année.

Enquête sur les liaisons financières

L’enquête sur les liaisons financières (Lifi) de l’Insee est menée auprès des entreprises susceptibles de constituer des têtes de groupe. Son champ comprend les entreprises ayant au moins 500 salariés, 60 millions d’euros de chiffre d’affaires, ou d’au moins 1,2 million d’euros de titres de participation. L’enquête est complétée avec la base de données Diane, alimentée à partir des greffes des tribunaux de commerce, qui élargit le champ de l’enquête Lifi aux petits groupes.

Pour en savoir plus

« L’économie sociale emploie un salarié sur dix en 2006 », Gaudron G., Insee Première , n° 1224, février 2009.